Introducción

Durante los más de cien años de historia del sistema nacional de salud cubano, miles de profesionales han prestado su ayuda solidaria en diversos países como parte del principio de la solidaridad internacional.1) Los antecedentes de la colaboración internacional cubana se remontan a la época colonial, cuando varios médicos partieron a diferentes países para servir como profesionales o como soldados al alistarse en sus ejércitos.2

A partir del triunfo de la Revolución, un principio esencial dentro de su política es el internacionalismo solidario.3 El 23 de mayo de 1963 pasó a la historia como el inicio de la colaboración médica internacional cubana tras el envío de la primera brigada a Argelia, compuesta por 55 colaboradores, de los cuales cuatro eran estomatólogos.2

A partir de ahí, más de medio millón de profesionales del sector han estado presentes en países de todos los continentes.4 Se contabilizó hace unos años que el 50 % de los estomatólogos con los que contaba el país habían cumplido misión como parte del Programa Integral de Salud Barrio Adentro.5 La colaboración además de bridar la atención de salud, incluye el aspecto académico y el científico,6) con los cuales se pretende ayudar a la formación médica y al perfeccionamiento de los sistemas de salud de otras naciones desde la experiencia cubana.7,8

Para poder brindar ayuda solidaria se deben formar profesionales de la salud que tengan la disposición para colaborar donde fuese necesario. Los estudiantes de las ciencias médicas son la cantera de donde emergen los miles de colaboradores que actualmente prestan servicios en diferentes países. Sin embargo, no se ha explorado su disposición para cumplir misión internacionalista. Dado lo anterior, los objetivos de la presente investigación fueron caracterizar la disposición hacia la colaboración médica internacional e identificar los factores asociados en estudiantes cubanos de Estomatología.

Métodos

Diseño y participantes

Estudio de tipo multicéntrico, observacional, analítico y transversal. Se realizó a través del análisis de datos secundarios, obtenidos de una investigación primaria que indagó sobre las motivaciones para estudiar la carrera de Estomatología y utilizó una encuesta validada en Cuba.9 La población incluyó a los estudiantes de todos los años del curso académico 2018-2019, procedentes de ocho universidades cubanas: Universidad de Ciencias Médicas de Granma (UCMGRM), Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba (UCMSCU), Universidad de Ciencias Médicas de Holguín (UCMHLG), Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas (UCMLTU), Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey (UCMCMG), Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila (UCMCAV), Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos (UCMCFG) y Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCMLHA).

La muestra (n = 1174) se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico, intencional, por criterios. Se incluyeron a los estudiantes de todos los años que desearon participar. Se excluyeron los que no asistieron a las clases o prácticas asistenciales en los días de aplicación de la encuesta, así como, los que no respondieron la pregunta principal del estudio (n = 18).

Variables

La variable dependiente fue la disposición hacia la colaboración médica internacional, evaluada mediante una escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos (“muy en desacuerdo”, “desacuerdo”, “indiferente”, “de acuerdo” y “muy de acuerdo”) ante el ítem “Puedo cumplir misiones de colaboración en salud”. Se consideraron como estudiantes dispuestos a colaborar aquellos que seleccionaron las opciones “de acuerdo” y “muy de acuerdo” y se compararon con los que seleccionaron las restantes alternativas de respuesta.

Las variables independientes fueron: la edad (tomada de manera cuantitativa), el sexo, así como el año académico y las universidades de estudio. Adicionalmente, las siguientes variables dicotomizadas fueron incluidas en el modelo: la presión familiar en el momento de elegir la carrera, la solvencia económica y la percepción de buenas notas académicas generales en la etapa preuniversitaria.

Procedimientos, recolección y manejo de datos

Se coordinó con los docentes de cada aula o de las prácticas asistenciales un espacio de tiempo de 10 minutos aproximadamente para el llenado del instrumento. Los encuestadores solo respondieron consultas relacionadas con la tipología y forma de la escala, y se abstuvieron de sesgar los resultados con opiniones o respuestas a los ítems.

Análisis

A partir de los datos recopilados a través de la encuesta, se creó una base de datos en Microsoft Excel (versión 2013 para Windows), en la cual se efectuó el control de calidad de la información. Al inicio se llevó a cabo una descripción de las variables, para esto se consideró las frecuencias y los porcentajes de las variables cualitativas. También se tuvo en cuenta la mediana y el rango intercuartílico de las variables cuantitativas, previa evaluación de la normalidad mediante la prueba estadística Shapiro Wilk. Para la estadística analítica se calcularon las razones de prevalencia crudas (RPc) y ajustadas (RPa), así como los intervalos de confianza al 95 % (IC 95 %) y los valores p. Se consideraron los valores p ≤ 0,05 como estadísticamente significativos. Se obtuvieron estos resultados analíticos con los modelos lineales generalizados, con el uso de la familia Poisson, la función de enlace log, los modelos robustos y con el ajuste de la universidad y el sexo de los encuestados. El programa estadístico utilizado fue Stata versión 11.1 (StataCorp LP, College Station, TX, USA).

Aspectos éticos

El proyecto de la investigación primaria fue aprobado por el Comité de Ética y el Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo, perteneciente a la UCMGRM. A los estudiantes se les explicaron todos los aspectos del estudio y se solicitó la firma del consentimiento informado para entrar a la investigación. Todas las informaciones y los datos personales de los encuestados fueron anónimos.

Resultados

Participaron 1192 estudiantes y se excluyeron 18, quedando una muestra de 1174, fundamentalmente del sexo femenino (n = 775/1174; 66,01 %). El 22,74 % (n = 267/1174) pertenecía a la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey y el 33,05 % (n = 388/1174) se encontraba cursando el cuarto año de la carrera. De acuerdo a la disposición hacia la colaboración médica, hubo una diferencia estadística significativa según la edad (p = 0,010), la universidad de procedencia (p < 0,001) y el año académico (p < 0,001) (tabla 1).

Tabla 1 - Las características socioeducativas y la disposición hacia la colaboración médica internacional en estudiantes de Estomatología de ocho universidades cubanas

*Mediana.

‡ Rango intercuartílico.

Las pruebas estadísticas fueron obtenidas con el Ji cuadrado y la suma de rangos (para el cruce con la edad).

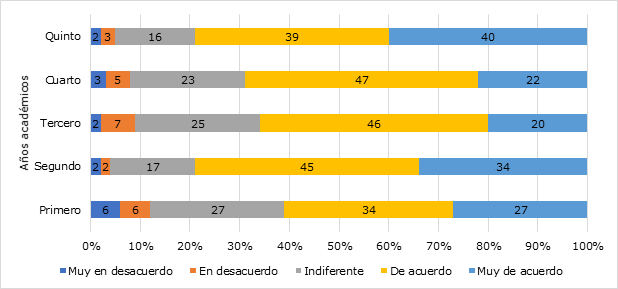

Al analizar la disposición hacia la colaboración médica, según las universidades (figura 1) y los años académicos (figura 2), se observa que en ambos aspectos más del 60 % de los encuestados manifestó estar dispuestos. Los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba (88 %), así como los de segundo y quinto años académicos (79 % para ambos años) fueron los de mayor disposición.

La disposición hacia la colaboración fue mayor, conforme aumentaba la edad (RPa: 1,02; IC 95 %: 1,00-1,04; p = 0,044), así como en los alumnos que reportaron presión familiar para elegir la carrera (RPa: 1,17; IC 95 %: 1,09-1,26; p < 0,001). En cambio, los menos dispuestos a cumplir las misiones médicas fueron los que reportaron mejores notas preuniversitarias (RPa: 0,83; IC 95 %: 0,77-0,91; p < 0,001), los que tenían solvencia económica (RPa: 0,90; IC 95 %: 0,90-0,98; p = 0,019) y los que cursaban el tercer y cuarto años académicos (RPa: 0,93; IC 95 %: 0,88-0,97; p = 0,003); en dependencia del sexo y la universidad de los encuestados (tabla 2).

Tabla 2 - Análisis bi y multivariado de los factores asociados a la disposición de los estudiantes para realizar las misiones internacionales de colaboración médica

| Variable | Bivariado | Multivariado |

|---|---|---|

| Sexo masculino | 1,03 (0,95-1,10) 0,479 | 1,02 (0,96-1,09) 0,527 |

| Edad (años)* | 1,03 (1,01-1,05) 0,013 | 1,02 (1,00-1,04) 0,044 |

| Buenas notas preuniversitarias | 0,77 (0,71-0,83) < 0,001 | 0,83 (0,77-0,91) < 0,001 |

| Presión familiar para estudiar | 1,26 (1,18-1,34) < 0,001 | 1,17 (1,09-1,26) < 0,001 |

| Solvencia económica | 0,88 (0,82-0,94) < 0,001 | 0,90 (0,83-0,98) 0,019 |

| Años académicos | ||

| Primero o segundo | Categoría de referencia para la comparación del año | |

| Tercero o cuarto | 0,94 (0,85-1,05) 0,279 | 0,93 (0,88-0,97) 0,003 |

| Quinto | 1,10 (0,99-1,22) 0,092 | 0,96 (0,87-1,06) 0,479 |

Las razones de prevalencia (izquierda), los intervalos de confianza al 95 % (dentro del paréntesis) y valores p (derecha) fueron obtenidos con los modelos lineales generalizados (familia Poisson, función de enlace log, modelos para varianzas robustas y ajustado por la universidad sede).

*Esta variable fue analizada en su forma cuantitativa.

Discusión

La colaboración médica constituye un eje importante de la política exterior cubana con vistas a crear o fortalecer en los diferentes países las capacidades que permitan su sostenibilidad en materia de salud. La suma de las potencialidades entre los países involucrados, respetando las diferencias existentes, ha caracterizado su desarrollo. De tal forma, la internacionalización no es una meta en sí, es un medio para alcanzar niveles de servicios, educación e investigación de alta calidad.8

Sobre la internacionalización de los servicios médicos profesionales cubanos en la literatura científica se pueden encontrar múltiples reseñas de esta actividad,10,11,12) casi siempre como descripción de experiencias.13,14,15) Sin embargo, no existen evidencias publicadas que aborden las percepciones que se tienen en el pregrado de ciencias médicas, así como los factores asociados a la disposición de cumplir misiones de colaboración,8 lo cual motivó el desarrollo de la presente investigación.

Reportamos que siete de cada diez estudiantes manifestaron su disposición para cumplir misiones médicas. Teniendo en cuenta que la estomatología es una profesión de servicio a la humanidad, es positivo encontrar estos resultados que demuestran el interés por trabajar en virtud de mejorar la salud bucal de los países que reciben la ayuda.

Resulta llamativo encontrar que a mayor edad hubo mayor intención de cumplir misiones médicas. Con el paso de los ciclos académicos los estudiantes se van adentrando en la asistencia a los pacientes y deben realizar trabajo de campo, que sirve para identificar las condiciones de vida y las necesidades de salud bucal de los pobladores.16) En Cuba, la salud del pueblo, y dentro de esta la bucal, es una prioridad del estado, está garantizada en toda una red de asistencia médica y se aborda como bien social y derecho acorde a las recomendaciones de las organizaciones rectoras internacionales.17

No obstante, las realidades de otros países son diferentes. En la atención estomatológica a nivel global persisten alta carga de morbilidad, discapacidad, falta de acceso, tratamientos costosos, desigualdades entre países y a su interior, crecimiento inquietante de las especializaciones, investigación muy dependiente de la financiación de la industria y capacitación inadecuada en salud bucal poblacional.12,13) Quizás este contacto directo de los estudiantes cubanos con la población los sensibilice y motive a prestar servicios en los países necesitados.

El 17 de octubre de 1962 el Comandante en Jefe inauguró el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón”. En el discurso fundacional, Fidel definió la política de formación de médicos de la Revolución cuando expresó: “(…) conversando hoy con los estudiantes, les planteábamos que hacen falta 50 médicos voluntarios para ir a Argelia, para ir a Argelia a ayudar a los argelinos. Y estamos seguros de que esos voluntarios no faltarán. ¡Cincuenta nada más! Estamos seguros que se van a ofrecer más, como expresión del espíritu de solidaridad de nuestro pueblo con un pueblo amigo que está peor que nosotros (…) Claro hoy podemos mandar 50, dentro de 8 o 10 años no se sabe cuántos, y a nuestros pueblos hermanos podremos darle ayuda; porque cada año que pase tendremos más médicos, y cada año que pase más estudiantes ingresarán en la Escuela de Medicina”.2

Para poder llevar a cabo la colaboración internacional era necesario formar profesionales con un alto nivel humanista, por tanto, los estudiantes que ingresaran a las carreras médicas debían tener cierta disposición para la colaboración. En ese discurso se definió la política de desarrollo de los recursos humanos en salud, centradas fundamentalmente en la formación masiva y de calidad, la selección de los estudiantes por su vocación y capacidad, la labor preventivo-curativa de los médicos a formar, salvadores de vidas y la solidaridad y ayuda a otros países.14) Esta política se ha mantenido y perfeccionado con los años, por lo que, hasta cierto punto, los estudiantes que deciden optar por una carrera médica deben estar conscientes de que, una vez concluido sus estudios, se le puede pedir su disposición para la colaboración internacional.

La importancia de la colaboración en salud, y por ende la disposición hacia ella, puede investigarse desde diferentes aristas. Desde la posibilidad de prestar servicios estomatológicos a poblaciones necesitadas, conocer la geografía de otros países, fomentar el intercambio académico y la superación científica,15,16 así como las oportunidades de mejoras para los profesionales desde el punto de vista económico. Sobre este último aspecto es importante señalar que los estudiantes que reportaron tener solvencia económica poseían menor intención de cumplir misiones médicas. Sería interesante investigar si esos alumnos perciben la colaboración en salud solo desde el punto de vista de obtener beneficios económicos y hacen a un lado la perspectiva de ayuda humanitaria.

Los estudiantes que provenían de familias que les habían presionado para seleccionar la carrera tuvieron mayor intención de poder hacer misiones médicas. De todos es conocidos que las misiones de colaboración en salud permiten mejorar económicamente, y quizás este fue el móvil que llevó a la familia a presionar a los estudiantes para que estos optasen por la carrera. Estudios realizados en Bulgaria,17 Estados Unidos,18) así como investigaciones multinacionales19,20 reportan que en la elección de la carrera la presión familiar estuvo motivada fundamentalmente por los aspectos económicos, de estatus social y de reconocimiento, en detrimento de los relacionados con la vocación de servicio a la sociedad. Esto demuestra que la familia muchas veces motiva para que el estudiante tenga seguridad económica, lo cual es bueno hasta cierto punto, pero deberían valorarse otros aspectos complementarios igualmente importantes como el estímulo hacia la vocación de servicio a la sociedad.

Por último, los estudiantes que tuvieron mejores notas antes de ingresar a la universidad tuvieron menor intención de cumplir misiones médicas. Estos resultados pueden estar condicionados por el hecho de que quizás esos estudiantes estén enfocados en un perfil academicista de su carrera y no sea su interés primario el de colaborar.

Es menester señalar que el tipo de muestreo impide generalizar los resultados a toda la población estudiantil cubana. Además, al ser una investigación sin precedentes, no existen trabajos para contrastar los resultados que se reportan. Futuras investigaciones podrían abordar otros aspectos del tema, como la razones por la cuales los estudiantes no desean colaborar o la influencia de los medios de comunicación masiva en la disposición.