Introducción

La malaria o paludismo es una enfermedad de causa parasitaria producida por cinco especies de parásitos del género Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi. Todos ellos pueden ser transmitidos al hombre fundamentalmente por la picadura de mosquitos hembras del género Anopheles.1P. falciparum es la especie predominante a nivel mundial, representa aproximadamente el 94 % de las afecciones notificadas, y en América Latina alrededor del 71 % de los casos corresponden a infección por P. vivax.2

De manera general según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la salud (OPS), se ha evidenciado una disminución de la cantidad de casos palúdicos anualmente a nivel global; de la misma forma la tasa de mortalidad por malaria se ha reducido en un 25 % en todo el mundo y en un 33 % en la región africana en particular.3,4 A pesar de esto, la enfermedad continúa siendo un problema de salud pública que afecta especialmente las regiones tropicales del mundo.3,4

La OMS ha planteado que más del 40 % de la población mundial, lo que es equivalente a más de 3300 millones de personas, corre el riesgo de contraer la enfermedad en los países en los que persiste su transmisión. Por el movimiento humano cada vez mayor se están infectando numerosas personas que habitan en zonas no palúdicas que pueden verse gravemente afectadas tras el regreso a sus lugares de residencia.5,6 En Cuba, la notificación del último caso autóctono de malaria data de octubre de 1967, cuando se logró interrumpir la transmisión de la enfermedad. El país fue oficialmente registrado por la OMS/OPS como área de malaria erradicada desde noviembre de 1973. A partir de entonces, el paludismo constituye una enfermedad exótica para Cuba.7

Cada especie de Plasmodium puede generar manifestaciones clínicas diferentes, y es P. falciparum la que mayormente se ha relacionado con síntomas graves y complicaciones de la enfermedad, entre estas la malaria cerebral, la cual se asocia con una mortalidad de hasta el 20 % de los casos, especialmente en niños.8 Resulta relevante sospechar, diagnosticar y tratar a tiempo esta enfermedad, su atención oportuna de manera integral es el eje estratégico para disminuir la mortalidad y la discapacidad asociadas a esta parasitosis.8

El objetivo del presente trabajo fue reportar el caso de un paciente cubano procedente de República de Guinea, que presentó malaria complicada por P. falciparum, el cual fue hospitalizado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), durante 16 días, y evolucionó satisfactoriamente.

Caso clínico

Paciente masculino, cubano, de piel negra, 63 años de edad, peso 78 kg, talla 175 cm, profesión marinero mercante, sin antecedentes patológicos personales. Llegó a Cuba el 12 de marzo del año en curso en un vuelo internacional desde República de Guinea-Madrid-Cuba. En República de Guinea había permanecido por más de 6 meses de manera ininterrumpida. En ningún momento realizó tratamiento quimioprofiláctico contra la malaria ni tampoco tratamiento radical antipalúdico a su llegada a Cuba.

Aproximadamente 3 días antes de su arribo al país comenzó con escalofríos y fiebre alta intermitente, diarreas y astenia progresiva, sintomatología que continúo hasta su llegada a Cuba. El día 19 de marzo acudió a un hospital clínico quirúrgico docente en La Habana. A este centro hospitalario llegó con toma del estado general, presentando astenia grave, diarreas frecuentes, signos de deshidratación (lengua seca y pliegues cutáneos) y alteración de la conciencia dadas por obnubilación y desorientación. Por los antecedentes epidemiológicos y las manifestaciones clínicas presentadas por el paciente, los especialistas de dicho centro sospecharon que se trataba de un cuadro compatible con malaria. Se indicó una gota gruesa y el resultado fue positivo a infección por P. falciparum. Por tal motivo es trasladado al IPK para cuidado y atención especializadas.

El paciente llegó al IPK en camilla, incapaz de deambular por sí mismo, despertable al llamado, con bradipsiquia, respondía a preguntas de forma muy breve y en ocasiones incoherente, lo cual indicaba cierto deterioro de la conciencia. Tenía debilidad generalizada, dificultad respiratoria (frecuencia de 25 respiraciones/min), tensión arterial de 80/50 mmHg, frecuencia cardiaca de 120 pulsaciones/min, temperatura corporal de 38,5 °C y compromiso del ritmo diurético.

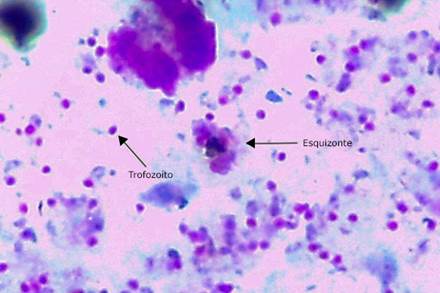

Se realizó gota gruesa y se observó una hiperparasitemia correspondiente a campo cubierto de trofozoítos de P. falciparum (lo cual es equivalente a más de 100 000 parásitos/µL aproximadamente) y algunos esquizontes de la misma especie parasitaria como se muestra en la figura 1.

Fig. 1 Trofozoítos y esquizontes de Plasmodium falciparum. Foto tomada de la gota gruesa del caso que se presenta, realizada por el personal del Laboratorio Nacional de Referencia de Malaria (LNRM, IPK). Microscopio Leica DM500, cámara Leica ICC50 HD, lente de inmersión 100x, escala 20 µ.

Ese mismo día se le indicaron una serie de exámenes complementarios; algunos de sus resultados fueron los siguientes: hemoglobina 7,7 g/dL; eritrosedimentación 28 mm/h; leucograma 15,8 ( 109 g/L, linfocitos 1,6 ( 10 g/L, monocitos 1,4 ( 10 g/L, segmentado 0,47, eosinófilos 0,001; hematocrito 0,23 mm/dL; conteo de plaquetas 61 000 ( 109; glicemia 7,39 mmol/L; creatinina 154,0 mmol/L; ácido úrico 334 µmol/L; urea 26,5 mmol/L; en el rayos X de tórax no se observaron alteraciones pleuropulmonares; y la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD) resultó negativa.

El cuadro clínico unido al resultado de la gota gruesa se interpretó como una malaria complicada y se decidió su inmediata hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del IPK.

Inmediatamente a su ingreso en la UCI, se comenzó tratamiento antipalúdico con artesunato intravenoso a razón 2,4 mg/kg de peso a las 0; 12 y 24 h, posteriormente una vez al día hasta completar 6 días. Además, se administró antibiótico: cefepime (1 g) 1 bulbo endovenoso cada 8 h durante 7 días (Tabla). Se decidió también transfundir 500 mL de sangre fresca total por la anemia marcada que acompañó el cuadro clínico.

Siguiendo las normas de tratamiento antipalúdico protocolizadas en el IPK, al cuarto día de hospitalización se comenzó a administrar primaquina 1 tableta de 5 mg diariamente hasta completar 14 días de tratamiento. Este esquema se lleva a cabo en el IPK como parte de la quimioterapia radical antipalúdica, con independencia de la especie de Plasmodium que se diagnostique. Además, se indicaron medidas de sostén y cuidados rigurosos de enfermería tales como control estricto de los signos vitales, frecuencia y patrón respiratorio, escala de coma, medición de glucosa en sangre cada 6 h y conteo de orina, entre otras.

En la tabla se resumen la evolución clínica y de laboratorio, además del medicamento antipalúdico utilizado según los días de hospitalización en la UCI y la sala hospitalaria del IPK.

Tabla Evolución clínica y resultados de la gota gruesa del paciente en función del tratamiento antipalúdico administrado

| Fecha | Ubicación del paciente | Medicamento antimalárico | Diagnóstico microscópico | Evaluación clínica |

|---|---|---|---|---|

| 21/03/2022 | UCI | artesunato 2,4 mg/kg, a las 0; 12 y 24 h, por vía intravenosa | Hiperparasitemia campo cubierto de trofozoítos de |

Febril 38,5 °C. Toma del estado general. Fallo renal agudo, ictericia, orinas colúricas y oligoanuria |

| 22/03/2022 | UCI | artesunato 2,4 mg/kg, intravenoso | Más de 200 trofozoítos de |

Según la escala de Glasgow, el paciente recibió una puntuación de 10. Estupuroso, desorientado, orinas oscuras y oligoanuria |

| 23/03/2022 | UCI | artesunato 2,4 mg/kg, intravenoso | 1 a 2 trofozoítos de |

Mejora del estado de conciencia. Disminuye la intensidad de la coloración de la orina |

| 24/03/2022 | UCI | artesunato 2,4 mg/kg, intravenoso | Igual al día anterior | Igual al día anterior |

| 25/03/2022 | UCI | artesunato 2,4 mg/kg, intravenoso; primaquina 1 tableta 5 mg | 20 gametocitos de |

Evolución clínica estable, coopera al interrogatorio Mejora del estado de conciencia Buena diuresis y orinas menos colúricas |

| 26/03/2022 | UCI | artesunato 2,4 mg/kg intravenoso; primaquina 5 mg | 2-3 gametocitos de |

Mantiene evolución clínica favorable y estabilidad de parámetros vitales |

| 27/03/2022 | UCI | primaquina 5 mg | 2 gametocitos de |

Igual al día anterior |

| 28/03/2022 | UCI | primaquina 5 mg | 2 gametocitos de |

Igual al día anterior |

| 29/03/2022 | Traslado a la sala abierta del IPK | primaquina 5 mg | 2 gametocitos de |

Afebril Evolución clínica favorable y estabilidad de parámetros vitales |

| 30/03/2022 | Sala abierta IPK | primaquina 5 mg | Gota gruesa negativa | Igual al día anterior |

| 31/03/2022 al 5/04/2022 | Sala abierta IPK | primaquina 5 mg | Gota gruesa negativa | Igual al día anterior |

| 6/04/2022 | Egreso | primaquina 5 mg | Gota gruesa negativa |

Fuente: Historia clínica.

Discusión

La malaria complicada se define por la presencia de signos clínicos o de laboratorio de disfunción de órganos vitales. El paciente analizado presentó síntomas clásicos de encefalopatías dado por trastornos cognitivos (alteraciones del pensamiento y déficit de atención), estupor e incoherencias, con una puntuación en la escala de Glasgow inicial de 10 puntos (una puntuación menor de 11 indica estado de gravedad en los pacientes palúdicos).9

En el paciente se evidenciaron otras anomalías indicadoras de gravedad como la anemia grave y trastornos relacionados con la destrucción acelerada de eritrocitos y eritropoyesis ineficiente.9) En este sentido, la cifra de hemoglobina por debajo de 10 g/dL en el paciente indicó anemia. La anemia intensa puede instaurarse rápidamente tras las infecciones palúdicas con elevada densidad parasitaria, razón por la cual fue necesaria la transfusión de sangre fresca total realizada al paciente.

También mostró aumento de los azoados y oligoanuria, elementos característicos de fallo renal agudo, lo que se asoció con acidosis metabólica. Este tipo de alteración es frecuente en los adultos con paludismo grave por P. falciparum. Se plantea que el cuadro se debe a la afectación de la microcirculación renal debido al secuestro de eritrocitos. La acidosis metabólica pudo ser la resultante de la disfunción renal aguda; sin embargo, en la malaria este trastorno igualmente es multifactorial debido a la combinación de alteraciones como isquemia, hipovolemia, glucólisis anaerobia, anemia, obstrucción vascular e hipoxia.

En este paciente la coexistencia de ausencia de una quimioprofilaxis antipalúdica adecuada durante su estancia en la República de Guinea más el hecho de no haber realizado tratamiento radical antipalúdico a su llegada a Cuba pudo relacionarse con su evolución hacia las complicaciones de la enfermedad.

Ante un cuadro febril compatible con malaria que reúna los criterios clínicos y epidemiológicos debe hacerse la confirmación de laboratorio. En general, cuanto mayor es la parasitemia en sangre periférica, mayor es la probabilidad de que haya enfermedad grave, sobre todo en pacientes “no inmunes”, como es el caso que presentado.10

En dos de las gotas gruesas realizadas al paciente, además de la elevada parasitemia a expensas de formas trofozoíticas, se visualizaron esquizontes. Se considera que la presencia de un inusual número de esquizontes circulando o de pigmento malárico visible en neutrófilos o monocitos son factores predictores que sugieren mal pronóstico en la evolución del paciente palúdico.10 Por tanto, desde el punto de vista clínico y de laboratorio, este paciente cumplía los parámetros establecidos por la OMS que nos hicieron pensar en una malaria complicada.11

El diagnóstico diferencial de las posibles enfermedades que pueda presentar un viajero a su regreso sobrepasa los objetivos del presente artículo. Ahora bien, es importante recordar la aseveración axiomática de que toda fiebre en un paciente procedente de una zona endémica de malaria, debe ser considerada debida a un cuadro palúdico hasta que no se demuestre lo contrario.

Dado el antecedente de tener una G6PD negativa, a partir del cuarto día de su ingreso hospitalario se administró primaquina, conociendo que es un gametocida que garantiza la supresión total de la infectividad de los gametocitos para los vectores transmisores cuya picadura infectante puede cerrar un ciclo evolutivo. Esto resulta un procedimiento extremadamente importante en un país libre de paludismo como Cuba, donde se mantiene la condición de malaria erradicada desde hace más de medio siglo.

El principal objetivo en el tratamiento de la malaria complicada es prevenir la muerte, los objetivos secundarios son la prevención de incapacidades y recrudescencias y la interrupción de la transmisión.11 El diagnóstico rápido y tratamiento precoz constituyen la piedra angular en la estrategia global de control de la malaria, además de ser una medida altamente efectiva en términos de atención individual, con rápida reducción de la incapacidad y cura del 100 % de los casos oportunamente detectados.12,13

A pesar de haberse tratado con monoterapia antipalúdica (artesunato solamente), el paciente tuvo muy buena respuesta al tratamiento, cuyo mejor indicador fue la reducción rápida de la parasitemia circulante.14 En nuestro caso, se demostró una vez más en la literatura, que con el uso del artesunato en la primera línea del tratamiento palúdico se logra evitar la muerte provocada por malaria grave. Se administró también antibiótico para prevenir el riesgo de infección bacteriana intercurrente.

La rapidez en la identificación y tratamiento integral, eficaz y oportuno del paludismo es de importancia vital. En el caso que presentado los hechos así lo demostraron, lo que condujo a un buen desenlace de la enfermedad que evolucionó con una rápida resolución de los síntomas y un recuento parasitario que fue disminuyendo en el decursar de los días hasta su completa negativización. Esta es una de las principales causas a las cuales atribuimos el exitoso resultado. Otros aspectos de consideración están relacionados con los buenos antecedentes de salud del paciente que no entorpecieron su evolución.

El paciente sobrevivió, se recuperó de forma exitosa, egresó al décimo sexto de su ingreso. Y fue debidamente notificado a las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba, lo cual es un procedimiento obligatorio del Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles en Cuba.