Introducción

El alcohol es considerado como una de las drogas más consumidas y peligrosas del mundo, con efectos negativos vinculados a lesiones en órganos, tejidos, trastornos psiquiátricos, tumores, riesgos de defectos de nacimientos, deficiencias intelectuales, así como diversas problemáticas sociales, económicas y psicológicas, que han sido ampliamente documentadas en la literatura científica nacional e internacional.1,2,3

Las modalidades de conducta ante el consumo de alcohol incluyen los comportamientos normales, transicionales y anormales. Estas modalidades están constituidas por patrones de consumo específicos.

En el comportamiento normal se encuentran los abstemios que pueden ser históricos cuando no lo han consumido durante toda su vida y el abstemio actual, que no ha consumido en los últimos meses; el de consumo social o bebedor social (1 o 2 tragos en ocasiones excepcionales que no pasan de 5 en el año y jamás llega a la embriaguez y el consumidor moderado (que no pasa del equivalente a ¼ de botella de ron 2 veces por semana, ni presenta más de un estado de embriaguez mensual).

Cuando el sujeto supera estas condiciones y frecuencia, pasa a una modalidad de tránsito denominada consumo de riesgo. Si el usuario continúa con una tendencia ascendente puede llegar a las modalidades anormales de conducta ante el alcohol (consumidor perjudicial y dependencia alcohólica).4,5

Una de las aristas menos estudiadas sobre los problemas derivados del consumo de alcohol, está relacionado con su prevención y enfrentamiento desde los contextos laborales; donde los problemas que a este se asocian pueden ocasionar serios impactos en el rendimiento laboral, la accidentalidad, la disciplina y las relaciones humanas.6,7,8,9,10,11

En Cuba, los trabajadores de la Unión Eléctrica (UNE) y en especial, los de las organizaciones encargadas de los procesos de generación de energía eléctrica, que se exponen a jornadas de trabajo largas (12 h) y rotativas, tienen condiciones específicas identificadas como factores de riesgo para la salud y para el consumo de alcohol, entre ellas: altas temperaturas, vibraciones, ruido y gases nocivos y trabajo en solitario en determinados puestos, factores que pueden implicar dificultades para conciliar la vida laboral, social y personal.12,13,14)

La investigación que se presenta se origina a partir de la solicitud de la dirección general de la Central Termoeléctrica (CTE) “Antonio Guiteras” de Matanzas, que ante la certeza de problemas relacionados con la ingestión de alcohol en una parte de sus trabajadores, solicitaron la realización de un trabajo encaminado a la prevención y disminución de estos problemas, cuyos efectos negativos se manifestaban fundamentalmente en indisciplinas graves a lo interno de la institución.

Para lograr la efectividad en el enfrentamiento a los problemas relacionados con el alcohol en la atención primaria de salud, uno de los primeros pasos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el cribado con la utilización del Cuestionario para la Identificación de Trastornos Asociados con el Alcohol (AUDIT) como una vía para decidir qué servicios proporcionar y cuáles serían las intervenciones más adecuadas en cada caso; que incluirían desde la educación sobre el alcohol para las personas con patrones de consumo de bajo riesgo o abstinente hasta la derivación a especialistas para una evaluación diagnóstica y tratamiento para los pacientes con patrones de consumo perjudiciales y dependientes.15,16

A partir de los elementos anteriormente señalados y la relevancia del conocimiento de las creencias y actitudes de los trabajadores hacia la ingestión de bebidas alcohólicas como vía para la prevención de los problemas relacionados con el alcohol en la institución, la investigación que se presenta plantea como objetivo:

Examinar las características del consumo de alcohol en trabajadores de la termoeléctrica “Antonio Guiteras” de Matanzas.

Métodos

Se realizó una investigación descriptiva, de corte transversal, durante el período comprendido entre septiembre de 2018 y agosto de 2019. El estudio se desarrolló en la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Producción “Antonio Guiteras, el Grupo Electrógeno (GFO) “José Martí” y la UEB de Mantenimientos. El universo estuvo constituido por 416 personas que representan la plantilla cubierta de la CTE “Antonio Guiteras” en el momento de la investigación. Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional a los trabajadores que debieron cumplimentar la evaluación psicológica establecida en la UNE para los trabajadores de riesgo. La muestra quedó conformada por 126 personas que representaron al 30,28 % del total de trabajadores de la institución.17

Se asumieron como criterios de inclusión: ser trabajador de la CTE “Antonio Guiteras”; presentar disposición para participar en la investigación y ofrecer el consentimiento informado.

Criterios de exclusión: trabajadores que se encontraban fueran de la institución en el momento de la investigación.

Se investigaron las variables: edad, estado conyugal, nivel de escolaridad, patrones de consumo de alcohol, nivel de conocimientos y actitudes hacia el consumo de bebidas alcohólicas.

La variable edad se analizó en tres grupos, el primero de ellos integró a los trabajadores que tenían entre 19 y 39 años; el segundo a aquellos que tenían entre 40 y 59 años y el tercer grupo incluyó a los trabajadores que tenían 60 o más años.

La escolaridad se estratificó en: 1) nivel medio, para los trabajadores que habían vencido hasta el noveno grado, 2) nivel medio superior, para aquellos que habían vencido el duodécimo grado o la enseñanza técnico profesional y 3) nivel superior, para los trabajadores que habían vencido el nivel universitario.

Para el análisis de la variable estado conyugal se consideró como soltero a aquellos sujetos sin vínculo marital en los últimos seis meses, incluidos los viudos, divorciados y separados; a su vez se consideró como acompañado a aquellos sujetos con una relación de pareja estable en los últimos seis meses.

Los patrones de consumo se clasificaron en: 1) de bajo riesgo o abstinente; 2) de riesgo, como un patrón de consumo de alcohol que aumenta las posibilidades de consecuencias adversas para el bebedor o para los demás; 3) perjudicial, se refiere a aquel que conlleva consecuencias para la salud física y mental, aunque algunos también incluyen las consecuencias sociales entre los daños causados por el alcohol y 4) dependiente, como conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol.15,16

El nivel de conocimiento se valoró por el nivel de información de los participantes en relación con el consumo de alcohol y sus consecuencias en: altos, medios y bajos.

Las actitudes se analizaron a partir de la valoración dada por los encuestados y que expresaron sus opiniones, criterios y formas de reaccionar: se consideraron como: recomendables; ambivalentes y menos recomendables.

Para la recolección de los datos se aplicó AUDIT; como instrumento desarrollado por la OMS y que ha sido utilizado en Cuba en múltiples investigaciones para la detección de personas que presenten consumos de riesgos, perjudiciales o dependencia al alcohol.18,19,20,21,22 Este instrumento cuenta con diez preguntas que estudian de manera general los elementos relacionados con la frecuencia de ingestión típica, las cantidades por ocasión, la frecuencia de ingestiones elevadas y problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas en las personas que realizan la prueba. A cada pregunta se le da una puntuación entre 0 y 4 puntos cuya sumatoria permite la descripción de los patrones de consumo del evaluado:

1) de 0 a 7: consumo de bajo riesgo o abstinente, 2) de 8 a15: consumo de riesgo, 3) de16 a 19: consumo perjudicial, 4. de 20 a 40: dependencia alcohólica.

Además, se aplicó un cuestionario para la exploración de los conocimientos sobre la peligrosidad y las actitudes hacia la ingestión de las bebidas alcohólicas que se había empleado con altos niveles de consistencia en investigaciones precedentes.23,24,25 Este instrumento brindó apreciaciones populares y criterios frecuentes en Cuba en relación con el consumo de bebidas alcohólicas, consta de 20 ítems, en escala Likert que se puntúan del 1 a 5 según la opinión del encuestado.23,24 El nivel de conocimientos se exploró en las preguntas: 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16,19 del cuestionario. Las actitudes se valoraron en las preguntas: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 18,20 del cuestionario.

Una vez realizada la codificación a cada respuesta de las 10 preguntas del cuestionario que corresponden a cada variable, se suman todas las codificaciones, el mínimo valor posible a obtener en esta suma es 10 y el máximo valor es 50, por tanto, hay un rango de 40 puntos el que se divide en tres intervalos, como expone a continuación.

Variable conocimiento:

Variable actitudes:

Más recomendables: puntaje entre 38 y 50. Implican una actitud crítica sobre las consecuencias desfavorables relacionadas con el consumo excesivo de alcohol.

Ambivalentes: puntaje entre 24 y 37. Denotan posiciones poco claras o indefinidas sobre el consumo de alcohol y sus consecuencias.

Menos recomendables: puntaje entre 10 y 23. Se manifiesta una actitud favorable hacia el consumo de alcohol sin tener en cuenta sus consecuencias.

La investigación se desarrolló en diferentes momentos que incluyeron: a) la revisión exhaustiva de la literatura y los aspectos teóricos relacionados con el estudio de los patrones de consumo de alcohol en ámbito de la psicología de la salud y organizacional; b) selección de técnicas y herramientas para ejecución de la investigación; c) la solicitud de los consentimientos a los participantes en las áreas donde se desarrolló el estudio; d) la aplicación de las técnicas a la muestra; e) el procesamiento y descripción de los resultados de la investigación.

Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS, en su versión 22.0; los programas del paquete de Microsoft Office, así como el programa EndNote X9 como gestor bibliográfico.

El estudio se rigió por los principios para la investigación en seres humanos.26 Para esto se solicitaron los consentimientos informados a los participantes, se garantizó la confidencialidad en el manejo de los datos obtenidos en cada caso, la dignidad de los evaluados y la transparencia en todas las fases del trabajo.

Resultados

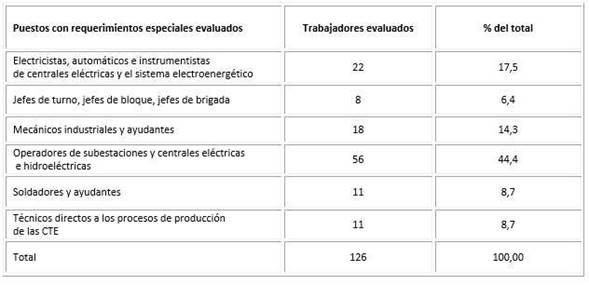

La muestra quedó constituida por 126 personas que tenían entre 19 y 72 años, con un promedio de 35,2 años (DE 13,9); del total de participantes 106 eran del sexo masculino y 20 del femenino. Tenía nivel medio de enseñanza 24,6 %, nivel medio superior 41,3 % y nivel superior 34,1 %. Al momento de la investigación 55,6 % de la muestra se encontraba soltero y el restante 44,4 % se encontraba acompañado. De los puestos evaluados el mayor porcentaje de participación lo tuvieron los operadores de centrales eléctricas y el menor los técnicos directos a los procesos de producción de las CTE junto a los soldadores y ayudantes (Tabla 1).

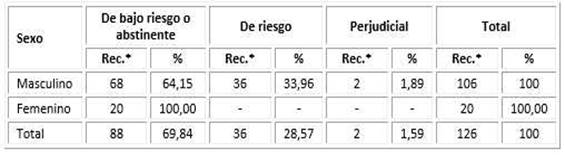

Se apreció un predominio de los patrones de consumo de bajo riesgo o abstinente. Aunque debe señalarse que 34 % de los hombres que participaron en la investigación mostraron un patrón de consumo de riesgo y dos mostraron un patrón de consumo perjudicial. No se encontraron trabajadores con patrones de consumo dependiente (Tabla 2).

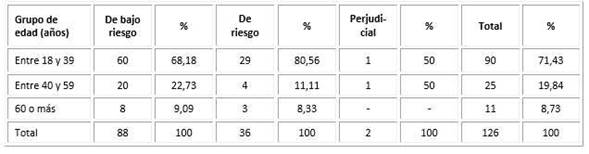

La mayor incidencia del consumo de riesgo se observó en la población menor de 40 años. El análisis de los criterios para la caracterización de los patrones de consumo mostró que las personas menores de 40 años consumían mayoritariamente entre una y tres veces al mes, contrario a los trabajadores de más edad quienes consumían con una frecuencia mayor. En el caso de las personas mayores de 40 años predominó el consumo de bajas cantidades (hasta 4 líneas por cada ingesta) y en el caso de la población más joven las cantidades ingeridas en cada ocasión generalmente superaban las 7 líneas (Tabla 3).

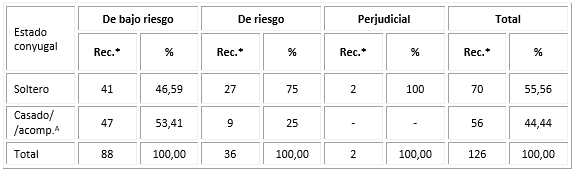

Llama la atención que 75 % de las personas con patrón de consumo de riesgo se encontraba sin vínculo de pareja al momento de la investigación, así como los dos trabajadores con patrón de consumo perjudicial (Tabla 4).

Tabla 4 Patrones de consumo según el estado conyugal de los trabajadores en el momento de la investigación

*Recuento; Aacompañado.

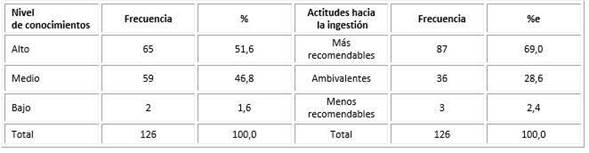

Se observó un predominio de la coincidencia de los altos niveles de conocimientos con las actitudes más recomendables hacia la ingestión de bebidas (Tabla 5).

Discusión

Los patrones de consumo encontrados coinciden con la distribución para la población general, de un comportamiento normal ante el alcohol, con consumos de bajo riesgo, la presencia en menor medida de patrones de consumo inadecuados (consumo de riesgo y perjudicial) y el predominio del sexo masculino sobre el femenino en los diferentes patrones.

El hecho de que los patrones de consumo de riesgo se observaran mayoritariamente en trabajadores menores de 40 años, llama la atención, debido a la posibilidad de comportamientos riesgosos y el tránsito posterior hacia el alcoholismo en una parte de este segmento poblacional; lo que justifica la implementación de medidas para la prevención de los problemas relacionados con el alcohol al interno de la empresa, que permitan aprovechar los factores protectores que ofrece el entorno laboral a sus miembros.

Se coincide con diferentes autores,27,28 que consideran la necesidad de establecer diagnósticos precoces del consumo y su dificultad, debido a que en muchas ocasiones estos son considerados propios de la edad y se obvian las problemáticas asociadas a los consumos de riesgos.

El análisis de las variables vinculación de pareja y patrones de consumo reveló que en la población con patrones de consumo de riesgo predominaron los trabajadores que se encontraban solteros al momento de la investigación. La presencia de una pareja con un grado importante de estabilidad aporta conductas protectoras y beneficiosas para la salud personal, las cuales pueden trasmitir y formar hábitos, costumbres, valores, y creencias, que condicionan estilos de afrontamientos más eficientes e influir de manera positiva o negativa en las actitudes del otro.

Los porcentajes de respuestas positivas obtenidas en el cuestionario de conocimientos y actitudes hacia la ingestión de bebidas alcohólicas confirman la existencia de altos niveles de conocimientos en relación con la conceptualización de la ingestión de alcohol y sus consecuencias para la salud. Aunque todavía se observa la existencia de múltiples creencias erróneas o mitos como son: tomar como sinónimo de hombría, beber como la mejor forma de compartir en grupo o de divertirse, que el alcohol combate el frío, que la combinación de diversas bebidas es la que produce la intoxicación, que el tomar favorece el desempeño sexual o que la resaca de una embriaguez de la noche anterior la quita un trago de alcohol por la mañana, que un baño de agua fría desintoxica al sujeto, entre otras. Estas disímiles creencias y juicios relacionados con el alcohol y su consumo, se han transmitido con el tiempo, son aceptados como ciertos y se han observado en múltiples estudios nacionales y latinoamericanos.23,24,25,27,28

El uso del AUDIT en el seguimiento a los trabajadores de organizaciones laborales, permite realizar la pesquisa oportuna de patrones inadecuados de consumo, con el consecuente desarrollo, por parte de los profesionales encargados de su atención, de intervenciones breves que doten a este personal de herramientas útiles y eficaces para erradicar, reducir el consumo o los problemas relacionados con el alcohol que se puedan presentar, o en su defecto darle una orientación y remisión precisa para tratamiento especializado en los casos en los que ya se haya instalado una dependencia alcohólica. Además, es factible su utilización como complemento de las evaluaciones psicológicas periódicas y extraordinarias que se le realizan al personal de alto riesgo en las instituciones de la UNE.

Las acciones de prevención e intervención que se deriven del estudio de los patrones de ingestión de bebidas alcohólicas en la empresa, pueden implementarse a través del sistema de comunicación institucional establecido en la CTE, que incluye espacios de interacción con los trabajadores (formales e informales) en matutinos generales o de las áreas; la capacitación a cuadros, especialistas o técnicos encargados de la gestión de los diferentes procesos tecnológicos; el uso de los diferentes canales de comunicación particularizados para los diferentes públicos (páginas web, radio-base, el uso de los murales, asambleas de afiliados, reuniones de factores y otros.).

Las poblaciones dianas de estas acciones estarán determinadas por los patrones de consumo y serán diseñadas según los niveles de riesgo establecidos para cada caso,15 con intervenciones o acciones individuales, grupales o dirigidas hacia todos los trabajadores de la empresa.

Las principales limitaciones de la investigación se relacionan con el tamaño de la muestra y el empleo del muestreo no probabilístico, lo cual condicionó que participaran muy pocas mujeres, que se observara una distribución asimétrica de los evaluados por grupos etarios y escolaridad y que no se pudiera llegar a todas las áreas de la CTE.

Se concluye que los resultados acerca del consumo de alcohol son favorables, pero obligan al desarrollo de nuevas líneas de investigación para el enfrentamiento a las adicciones desde la psicología laboral y de las organizaciones, con técnicas, herramientas y esquemas de intervención propios de la atención primaria de salud o la psicología de la salud.

Se recomienda extender la investigación al resto de las áreas de la institución como vía para la detección de nuevos casos, así como el diseño y la validación una estrategia psicoeducativa, que permita la prevención a corto, mediano y largo plazo de los problemas que se asocian a la ingestión de bebidas alcohólicas en la CTE “Antonio Guiteras”, que a su vez pudiera generalizarse a otras instalaciones de la UNE.