INTRODUCCIÓN

En emergencias, para que haya una atención segura, se necesitan de acciones y decisiones médicas rápidas, con la articulación de ambas competencias: las técnicas, representadas por el conocimiento y habilidades clínicas para el diagnóstico, y las no técnicas, ejemplificadas por el liderazgo y el trabajo en equipo.1

Las competencias no técnicas (habilidades sociales) son características empíricas, desarrolladas mediante la práctica y vinculadas a los atributos personales de cada profesional.2 Asimismo, engloban competencias cognitivas, sociales y de recursos personales, que complementan las competencias técnicas, garantizando la ejecución segura y eficiente de las tareas. Pueden clasificarse en sociales, emocionales y cognitivas.2

A pesar de la importancia de las competencias no técnicas en el currículo y en la práctica médica, el desarrollo de estas sigue siendo un desafío considerable y, con frecuencia, recibe una atención insuficiente en el contexto de la educación sanitaria.3

Este problema es recurrente en otros países y profesiones. Un estudio realizado en 52 naciones sobre competencias no técnicas relacionadas con el trauma, constató que las instituciones no ofrecen suficientes cursos para el desarrollo de las mismas.4

En Estados Unidos, una investigación mostró que, a pesar de la importancia de las competencias no técnicas para la seguridad del paciente, reciben poca atención entre los estudiantes de Medicina. Se investigó la relación entre estas competencias y el desempeño clínico en simulaciones de cuidados agudos, constatándose que las mismas se correlacionan con el desempeño clínico simulado.5

Los estudiantes de Medicina en el Reino Unido desarrollan habilidades clínicas y no técnicas, pero las oportunidades en la licenciatura son limitadas. Un estudio evaluó estas habilidades en alumnos expuestos a simulaciones de emergencias médicas, y concluyó que la simulación mejoró significativamente las habilidades no técnicas. Los autores recomendaron implementar un currículo de simulación en el último año de la Licenciatura en Medicina.6

Se entiende que son necesarios más estudios que permitan conocer cómo perciben los graduados su aprendizaje de competencias no técnicas, para comprender mejor el fenómeno, ya que los egresados, como médicos en la práctica clínica en urgencias y emergencias, pueden analizar mejor su trayectoria de aprendizaje. Además, la literatura presenta pocos trabajos con este enfoque, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar este tema.

Esta investigación también puede contribuir a los procesos de formación en las facultades de Medicina, reforzando las estrategias de éxito y revisando los límites en el ámbito pedagógico, lo cual permitirá mejorar los proyectos de curso y la formación de los profesores de Medicina.

Por estas razones, el presente estudio tiene por objetivo conocer la visión de egresados del curso de Medicina sobre el aprendizaje de competencias no técnicas en el contexto de la atención de emergencias.

MÉTODOS

Se trata de una investigación de enfoque cualitativo, desarrollada con médicos egresados del curso de Medicina de una universidad federal, situada al sur del estado de Minas Gerais, en Brasil. Se utilizó el Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research para el rigor metodológico de la investigación.7 El estudio fue aprobado por el Comité de Ética bajo el Dictamen no. 3.199.859. Los participantes dieron su consentimiento, firmando el Término de Consentimiento Libre e Informado, a través del programa Google Forms.

Se invitó a participar en el estudio a los individuos que cumplieran los siguientes criterios de inclusión: ser médico graduado por la universidad escenario del estudio; trabajar como médico, independientemente del escenario de ejercicio profesional, por al menos seis meses; y haber participado en atenciones de emergencia en su ejercicio como médico.

Cabe destacar que se adoptó el criterio de la actuación profesional por un mínimo de seis meses, debido a que los profesionales recién graduados pueden haber tenido pocas experiencias en situaciones de emergencia.

Para la selección de la muestra se empleó la técnica de bola de nieve (conocida como snowball), muy pertinente para las plataformas virtuales utilizadas.8 Se trata de una técnica cualitativa no probabilística, que permite acceder a poblaciones de difícil acceso o poco investigadas. Este método comienza con los “participantes semilla”, quienes, al querer participar, recomiendan a nuevos participantes.9

Los participantes fueron reclutados a partir de una lista de egresados del curso de Medicina, emitida por la coordinación del curso, que contaba con 89 médicos, graduados entre 2019 y 2021, es decir, todos los médicos graduados en la universidad, ya que el curso estaba en fase de implementación. Cada invitado fue informado de los objetivos de la investigación, la forma en que ocurriría su participación y que las entrevistas serían grabadas en audio y video. De los 89 médicos contactados, 36 respondieron afirmativamente y 53 no.

Posteriormente, los investigadores se pusieron en contacto con los egresados para agendar las entrevistas, de acuerdo con su disponibilidad, y se envió un nuevo correo electrónico, mensaje directo (Instagram) o por vía WhatsApp, con el enlace a la plataforma Google Meet. De los 36 contactados que aceptaron participar en la investigación, cuatro no cumplían con los criterios de inclusión, ya que no habían experimentado situaciones de emergencia, debido a que ingresaron directamente en una residencia cuya especialidad no permitía la asistencia en situaciones de emergencia; dos participaron en el estudio piloto y fueron excluidos de la muestra final; seis alegaron indisponibilidad en su agenda y no realizaron la entrevista; dos consintieron, pero no respondieron para agendar la entrevista; uno agendó la entrevista pero no asistió a la misma y, por último, un egresado decidió retirar su consentimiento y desistió de su participación en el momento de la entrevista. De esta forma, se obtuvo la colaboración de 20 médicos egresados.

La recolección de datos se realizó en el período agosto de 2021 a febrero de 2022, mediante entrevista grabada en audio y video, a través del programa Google Meet, guiada por un guion compuesto por preguntas para la caracterización sociodemográfica y por las siguientes preguntas orientadoras: 1) ¿Recuerda alguna situación de emergencia que haya atendido? ¿Puede contarme cómo fue para usted? 2) ¿La enseñanza en la universidad contribuyó a que usted prestara atención de emergencia como médico(a) hoy en día? ¿De qué manera? 3) Además de las habilidades en procedimientos/protocolos, ¿qué más necesitó desempeñar para atender emergencias? Y en la licenciatura, ¿cómo aprendió eso?

El referido guion fue sometido a un estudio piloto con dos participantes que cumplían con los criterios de inclusión, con el objetivo de verificar la comprensión de las preguntas, su adecuación al objetivo de la investigación, así como preparar a los investigadores para el manejo de la plataforma en la que se realizó la grabación de las entrevistas.

Se observó que el guion podía estar sujeto a modificaciones, para favorecer el establecimiento de diálogo y el enfoque en aspectos no procedimentales y técnicos de las atenciones de emergencia. De este modo, el guion fue reajustado y las entrevistas resultantes del estudio piloto no fueron incluidas en el corpus final para el análisis. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 25 minutos.

Los testimonios fueron grabados con la ayuda de una aplicación, y los participantes fueron identificados con nombres ficticios para preservar el anonimato.

Para el análisis de los datos se utilizó el análisis temático (AT), un método para la identificación de patrones/temas en un conjunto de datos cualitativos, que proporciona un análisis sistemático y detallado, que contribuye a la interpretación de los datos.10

Se recorrieron seis etapas: 1) Familiarización con los datos, que consistió en la transcripción de las entrevistas en un editor de texto, para un total de 125 páginas. Se realizaron lecturas repetidas para inmersión y apuntamiento inicial de patrones e ideas de codificación. 2) Generación de códigos iniciales, que implicó la identificación y codificación de significados en el conjunto de datos, relevantes a los objetivos de la investigación. Se consideró la vertiente semántica expresada en los testimonios, a partir del supuesto de que, a través del habla, el entrevistado expresa sus vivencias. 3) Elaboración de los temas, etapa en la que los códigos identificados fueron organizados en temas y subtemas. 4) Revisión de los temas, que englobó la verificación de la homogeneidad interna y heterogeneidad externa de los mismos. 5) Definición y nombramiento de los temas, que buscó evaluar las especificidades y los aspectos abordados por el tema. 6) Producción del informe, que correspondió al análisis final y a la elaboración del manuscrito, donde se explica la validez del análisis realizado.10

RESULTADOS

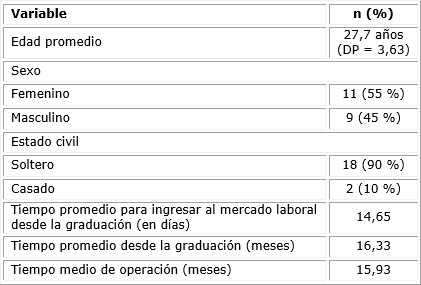

La caracterización de los participantes se describe en la tabla siguiente. El análisis de las entrevistas permitió la construcción de tres temas, dos de ellos con un subtema cada uno.

Los temas y subtemas de investigación se mencionan a continuación:

1. Del otro lado de la graduación: el aprendizaje que viene después de la graduación.

2. Contribuciones de la graduación al desarrollo de habilidades no técnicas: el desequilibrio entre teoría y aprendizaje en la práctica.

2.1. Comunicación, liderazgo, control emocional: habilidades necesarias, formalmente poco enseñadas.

3. (No) enseñar habilidades no técnicas: no intencionalidad y barreras en la enseñanza práctica.

3.1. Cuestiones estructurales que impactan la enseñanza de habilidades no técnicas en la graduación de Medicina.

El primer tema trató sobre los imprevistos e inseguridades enfrentadas por los egresados, ante la nueva situación en la que se encontraban como médicos.

[…] Te pones muy nervioso al principio, creo que todos están bastante ansiosos por atender, incluso casos más tranquilos, como dice la gente en broma: “hasta para prescribir dipirona tienes miedo”, imagina entonces atender una emergencia. (Elisa)

Realmente, al inicio de la formación, ser expuesto a este tipo de situación [realizar atención de emergencia] puede ser traumático. (Joaquim)

Una de las causas señaladas para la falta de preparación e inseguridad fue el tiempo insuficiente en la carrera para absorber todo lo que se exige del profesional y el hecho de ser entrenados para situaciones controladas durante el curso, sin la presencia de los imprevistos de la vida real.

No, sí hubo práctica, prácticas simuladas. Entonces, creo que son esenciales, pero estás en un ambiente controlado. Entonces, el familiar es el monitor de la disciplina. Entonces, ya es algo. Pero nuevamente es un ambiente controlado. Así que aprendes a lidiar con eso, tienes una idea de lo que te espera. Pero es bastante difícil simular la realidad en estos casos. (Rômulo)

El segundo tema detalló cómo se enseñaron las competencias no técnicas en la graduación, y sacó a la luz la existencia de un desequilibrio entre contenidos teóricos y prácticos:

[…] Teóricamente, creo que el curso universitario es muy bueno, tenemos profesores muy buenos, profesores que realmente entienden su área, todos con calificaciones. Así que, en mi opinión, no pierde nada en ese sentido, en comparación con otra universidad. (Gizele)

El problema es manejarla [teoría] en el momento de la presión y poder recordar todas las cosas en el momento adecuado. (Luiza)

Además, se constató que el aprendizaje dependía mucho del profesor que conducía la enseñanza, lo que repercutió directamente en lo que los egresados identificaron como momentos de consolidación de la enseñanza, es decir, en las prácticas simuladas y en el internado:

[…] Dependiendo del preceptor que esté contigo, tienes, sí, libertad para muchas veces conducir un caso. (André)

Tienes que después sentarte y estudiar, pero la confianza para en el momento en que ocurra decir: “esto es lo que voy a hacer”, creo que se gana siendo cuestionado. Voy a girar hacia ustedes ahora y decir: “es disnea tal, está desaturando, ¿qué van a hacer?”, porque eso es lo que va a pasar, simplemente una simulación. (Joaquim)

[…] El internado, en su conjunto, creo que termina siendo la parte más esencial para consolidar lo que aprendimos en el pasado ¿no? En el ciclo básico. (Elisa)

El subtítulo del segundo tema versa sobre el reconocimiento de la importancia de las competencias no técnicas, su papel en el manejo de pacientes graves, así como la relación de este aprendizaje con la preparación técnica en protocolos. También señala la escasez de su enseñanza formal en el curso estudiado.

Creo que, en la emergencia, además de conocer los protocolos, debemos tener muchas competencias que no se enseñan en nuestro currículo [...], como, por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de hacer una solicitud sin ser grosero con las personas a tu alrededor, sin dejar que el pánico se apodere; porque cuando el pánico se apodera, no seguimos los protocolos. (Gizele)

En mi caso, lo que me hacía madurar un poco en esta cuestión era estudiar un poco más, ¿sabes? Tener más seguridad en la información técnica, que era lo que estaba a mi alcance. (Rômulo)

Así, todo muy informal. De memoria, puedo haber tenido [asignaturas que trabajasen competencias no técnicas] y no recordar, pero siempre fueron muchas conversaciones con médicos que trabajaban en la sala de emergencia, con profesores. (Joaquim)

El tercer tema demostró algunas debilidades en la carga horaria destinada a la enseñanza de urgencias y emergencias:

Pero, en mi época, en la teoría, enseñaban mucho sobre empatía, por ejemplo, y en la práctica no tenían mucha empatía con los estudiantes, así que lo que se daba en teoría y lo que se exigía en la práctica era contradictorio. Es como “hagan lo que digo, pero no lo que hago”. (Kássio)

Entonces era como mínimas atenciones. Era solo atención ambulatoria. No era urgencias y emergencias [...] y la mayoría eran síndromes gripales, diarrea, también fichas azules. Cosas ambulatorias. (Marília)

No hubo una asignatura o una dinámica, que creo que es algo que podría ser utilizado durante el curso para intentar desarrollar un poco más sobre esto [competencias no técnicas]. (Rômulo)

[…] No hubo tantas simulaciones realísticas. (Gizele)

[…] Entonces, las cosas deberían tener desde la simulación, no solo en el examen, porque algunas cosas en la universidad solo aparecían en el examen, la organización solo aparecía en el examen, solo había lista de verificación cuando era en el examen. Ahora, para que aprendamos, que era realmente el lugar allí, no aparecía. (Luzia)

Las competencias no técnicas fueron señaladas como poco trabajadas:

Idealmente, para decir la verdad, no [se enseñó cómo debería ser el papel ideal de un líder en una atención de emergencia]. El mayor contacto que tuve de cómo debería hacerse, fue cuando hice fuera de la universidad el curso de Advanced Trauma Life Support, porque hacen demostraciones prácticamente de todo [...]. Pero la idea de lo que sería ideal no vino de la universidad. (Lucas)

[…] La parte de estas competencias no técnicas tal vez podría trabajarse un poco más; tal vez, incluso, abordarse de forma clara y más insistente. (Gizele)

En el contexto de urgencias y emergencias, tuvimos, si no me equivoco, en el segundo semestre del segundo año, creo que fue eso, no estoy seguro. Hubo toda la instrucción teórica, había espacio y tiempo para el entrenamiento práctico, pero creo que en esa época faltaron más simulaciones. [...] fue muy al comienzo del curso, creo que este tipo de entrenamiento [prácticas simuladas de urgencias y emergencias] debe ser continuo, durante seis años. (Alex)

Finalmente, el subtítulo del tercer tema presenta los obstáculos y la falta de estructura que impactan las oportunidades de aprendizaje:

[…] Haces la práctica, y a veces no tienes suerte de que en tu día de práctica tengas una parada para ver en la práctica, o así. Hice una sola intubación en la sala de emergencias, y tuve compañeros que no lo lograron; pasar acceso central, también tuve compañeros que no lo lograron. Entonces tienes que intentar hacerlo fuera, hacer las prácticas extracurriculares que haya, porque a veces no tendrás la oportunidad de hacerlo en tu práctica. (Rita)

Estábamos muy poco preparados para lidiar con estas situaciones [presentes en atenciones de urgencias y emergencias]. Creo que mi clase fue peor aún por ser la primera. La práctica de urgencias y emergencias fue muy pequeña, corta, y no tuve contacto con nada de eso durante la universidad. (Camila)

Hay universidades que frecuentas la sala roja; universidades más grandes, que llegan casos más graves. Cuanto más estás allí, tienes más oportunidad de poner las manos; entonces va el residente, lo hace, ves haciendo, ganas confianza, alguien te enseña y un día tú también lo haces antes de graduarte con la ayuda de alguien. Si ves poco, la oportunidad de hacerlo es poca. (Alex)

DISCUSIÓN

Aunque los egresados participantes del estudio informan que la enseñanza teórica de la carrera fue satisfactoria, señalan importantes lagunas entre la enseñanza teórica y la práctica, lo que contribuye a sensaciones de miedo e inseguridad en la fase inicial de la carrera. Además, comprenden la importancia de la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, entre otras competencias, para prestar atenciones de urgencias y emergencias, pero señalan limitaciones en su enseñanza, sobre todo en el aspecto formal del currículo.

Respecto a la informalidad del currículo, en consonancia con los comentarios de los entrevistados, algunos estudios nombran esta vertiente como el currículo oculto, que comprende las enseñanzas y aprendizajes que ocurren de forma implícita, es decir, en las entrelíneas de las relaciones que se establecen en el recorrido formativo.11

De este modo, el profesionalismo asociado al currículo oculto puede impactar positivamente en la formación, incluyendo la problematización de las asimetrías en la relación educador-educando y médico-paciente.12

Al analizar su formación en la carrera, los médicos aseguran que el aprendizaje para la atención de emergencias ocurre de forma gradual, a lo largo de la práctica profesional; parte importante de la formación escapa de las estructuras de la universidad y los impulsa a buscar conocimiento durante el trabajo, en forma de cursos de residencia o de especialización.13 Por otro lado, el estudiante, a su vez, también necesita ser sensibilizado para que pueda asumir el papel de protagonista y actuar con una postura proactiva en su formación, a fin de buscar experiencias extracurriculares que sumen conocimientos en su formación como médico.1

La insuficiencia que parece existir en el plan de estudios de Medicina suele ocurrir en varios países y en varias especialidades médicas. En Nueva Zelanda, por ejemplo, el currículo integrado de imagenología médica parece ser experimentado de forma incoherente por educadores y estudiantes como oportunidades de aprendizaje desarticuladas. Los eventos de enseñanza se muestran repetitivos e irregulares, y presentan una pedagogía orientada a la transmisión, con énfasis en la exposición y absorción; sin embargo, este currículo debería ser vivido de forma coherente y consistente por los estudiantes de Medicina y por aquellos que los preparan para la práctica como médicos.14

Estudios en otras universidades también evidencian que hay un impasse ante la insuficiencia de los campos de práctica para atender la demanda de la enseñanza curricular en el área de emergencias. Sin embargo, la educación médica en la graduación exige entrenamiento que proporcione a los estudiantes desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para practicar en una variedad de especialidades. Particularmente, adecuada para el aprendizaje mediante simulación, la medicina de emergencias permite a los estudiantes gestionar casos raros y de alto riesgo en un entorno seguro, eliminando así cualquier riesgo para los pacientes.15

El realismo de los simuladores médicos ha experimentado una evolución significativa en las últimas décadas, lo que ha conducido a mejoras notables en la confianza y en las habilidades de los profesionales. Estos simuladores brindan la oportunidad de adquirir experiencia de manera personalizada, permitiendo a los operadores practicar sin riesgos ni inconvenientes para los pacientes, además de eliminar la dependencia de la disponibilidad de casos clínicos reales.16 No obstante, en esta investigación, los entrevistados señalaron que las simulaciones durante la graduación podrían desarrollarse mejor para alcanzar los objetivos pedagógicos.

Hay evidencias de que las simulaciones ayudan al estudiante a practicar y mejorar sus habilidades, ya que es un espacio abierto para que puedan cometer errores y reformular sus conductas. Además, la experiencia asegurada por las simulaciones promueve la autoconfianza, así como un mayor compromiso del estudiante, debido a la posibilidad de vivir diversas situaciones, a pesar de ser un escenario previamente programado. De este modo, se entiende que el uso de la simulación es muy importante en los cursos del área de la salud, y ya existen evidencias que apuntan la simulación realística como una estrategia de enseñanza relevante en el campo de la urgencia y emergencia en el área médica.17

La literatura señala que una estrategia para mejorar la eficiencia de las simulaciones es aumentar la fidelidad de la experiencia, para que abarque no solo las habilidades técnicas, sino también el manejo de crisis, el liderazgo, el trabajo en equipo, el razonamiento clínico en situaciones críticas o que puedan causar perjuicios al paciente real. Pueden contribuir a esto la utilización de simuladores de baja y media fidelidad, simulaciones más realistas que utilicen la voz del paciente o la realidad virtual, como los simuladores de cirugías por video, programas específicos de computadores y juegos virtuales, que permiten simular una situación específica y ofrecer una experiencia cognitiva más favorable al aprendizaje.17-19 La elección de la estrategia debe estar relacionada con el objetivo de aprendizaje, el contenido previo de los participantes, los costos y la capacitación adecuada del docente.19

Se observó en las entrevistas que, principalmente en el período del internado, pocos estudiantes tuvieron la oportunidad de vivir situaciones críticas y realizar procedimientos, lo que contribuye a que la formación sea heterogénea, en consonancia con lo que se observa en la literatura.18 Esta problemática enfatiza la importancia de experiencias dentro de los entornos de simulaciones realísticas, que posibiliten el empleo de técnicas de mimetización para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, sin depender de circunstancias o del azar.19

Para los entrevistados, algunas competencias no técnicas fueron objeto de enseñanza a lo largo de la graduación, a veces por asignaturas específicas, a veces a través de lo que se entiende como currículo informal.

Por ejemplo, se menciona sobre el papel del líder del equipo. Esto es ventajoso, ya que durante las atenciones de emergencia, el desempeño técnico del equipo está relacionado con las habilidades no técnicas de su líder, y esto tiene importantes implicaciones para el entrenamiento de los equipos de reanimación cardiopulmonar.20

En lo que respecta a la competencia para la comunicación, se enfatiza que debe formar parte del currículo formal de manera más longitudinal. La comunicación clínica centrada en la persona es una herramienta esencial en el contexto de la educación médica, destinada a facilitar que los estudiantes desarrollen habilidades reflexivas e integren los conocimientos técnicos con las habilidades de comunicación necesarias para proporcionar atención a pacientes gravemente enfermos.21

Directamente interconectada con la comunicación, la construcción de una buena relación interpersonal para un trabajo en equipo funcional y de calidad es fundamental.22 Se reconoce que para el desarrollo de esta competencia es necesaria la formación interprofesional, con el fin de preparar a diferentes profesionales para trabajar juntos en la práctica. Esto puede ocurrir a través de cursos de capacitación interprofesionales, en la formación básica o en la educación continua.23

Cabe destacar que en esta investigación no se observaron menciones de estrategias que articularan a estudiantes de diferentes cursos en la atención de emergencia, ya sea en un entorno simulado o en un escenario real. En otro punto, se observan relatos de dificultades para trabajar con un equipo no preparado para el servicio de emergencia. De hecho, la poca integración del equipo se destaca entre las posibles barreras para un desempeño adecuado, incluyendo la falta de gestión efectiva de conflictos y la presencia de objetivos múltiples y, a veces, conflictivos.24

En última instancia, en el escenario universitario estudiado, se señaló como un obstáculo importante para la formación, la ausencia de un hospital de enseñanza propio. Existe una exposición limitada a casos clínicos críticos y la ejecución de un número insuficiente de procedimientos, en comparación con las recomendaciones establecidas en el plan de estudios.25

La investigación presenta límites, como el hecho de que algunos entrevistados se negaron a participar. Si se considera que la investigación cualitativa no presupone la generalización de los resultados, el estudio puede contribuir a la reflexión sobre el proceso formativo y adecuaciones pedagógicas en localidades con proporciones similares a la realidad estudiada, es decir, cursos en fase de implementación sin hospital de enseñanza propio.

Se sugiere la realización de más estudios que pongan en discusión estrategias durante el período formativo, y que puedan potencializar el desarrollo de las competencias no técnicas por parte del estudiante de Medicina para la atención de emergencia.

CONCLUSIONES

A través de este estudio fue posible identificar las percepciones de los egresados del curso de Medicina sobre la enseñanza de las competencias no técnicas para la atención de situaciones de emergencia en el curso de graduación en Medicina. Se observó que los médicos reconocen que las competencias no técnicas son fundamentales para la atención adecuada de las situaciones de emergencia en la vida profesional; sin embargo, consideran que la graduación ofreció pocas experiencias prácticas para su desarrollo debido a diversos factores, entre los cuales se encuentran la ausencia de un hospital propio para la enseñanza y las limitaciones de la organización curricular.

En este sentido, es necesario fomentar el perfeccionamiento, la estandarización y la continuidad de la enseñanza sobre las competencias no técnicas durante las etapas de la graduación.