INTRODUCCIÓN

La conservación y protección de los recursos hídricos se ha convertido en una preocupación de los gobiernos a escala mundial ante los desafíos que imponen el desarrollo industrial, el aumento demográfico y el cambio climático. En Cuba, como parte de implementación de la Tarea Vida (Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático), ha sido necesario cuantificar y evaluar la calidad de las aguas para detectar variaciones y emitir alerta anticipada de cambios en su calidad, tal y como se plantea en las tareas 9 y 10 del citado plan (CITMATEL 2017).

En el asentamiento rural de Yamanigüey, en el municipio holguinero de Moa, las fuentes de abastecimiento son el río Yamanigüey y algunos pozos criollos. Los pobladores se abastecen mediante un sistema de acueducto que bombea desde el río y almacena el agua en un tanque ubicado en la zona de cota más elevada del poblado, desde donde se distribuye a las viviendas luego de pasar por un sistema de depuración de cloro. Sin embargo, ante un déficit en la red de abastecimiento se recurre a pozos criollos para satisfacer la demanda de agua. Algunas viviendas sin acceso a la red se abastecen únicamente de estos pozos criollos.

Las aguas destinadas al consumo humano deben cumplir con parámetros reglamentados en cuanto a su composición química, así como a sus propiedades físicas y bacteriológicas. Mediante la aplicación de los índices de calidad del agua (ICA) resulta posible y sencillo evaluar la potabilidad del agua.

La aplicación de los ICA resume y simplifica, en un único valor numérico, el cúmulo de información disponible sobre la calidad del agua. Estos índices facilitan el manejo de datos, evitan que las fluctuaciones en las mediciones invisibilicen las tendencias ambientales y permiten comunicar, en forma simple y veraz, la condición del agua para un uso deseado o efectuar comparaciones temporales y espaciales entre cuerpos de agua. Por lo tanto, resultan útiles o accesibles para las autoridades políticas y el público en general (Pérez-Castillo y Rodríguez 2008).

Aunque actualmente los ICA tienen alta aceptabilidad dentro de las investigaciones hídricas subterráneas y superficiales, la evaluación general de la calidad del agua a través de ellos ha sido objeto de múltiples discusiones ya que consideran criterios que no siempre se ajustan a las características de las diferentes regiones. Como consecuencia, muchos países han desarrollado indicadores con criterios de evaluación propios, de manera tal que su aplicabilidad corresponda con sus requerimientos y necesidades.

En Cuba la aplicación de los ICA en estudios hídricos es minoritaria (Crespo-Lambert 2018) con respecto a la utilización que tienen estos índices en otros países de Centroamérica y Norteamérica donde se reportan varios resultados (Nava-Ramírez 2008; Torres-Vega 2009; Chiliquinga-Quinapanta y Donoso-Cruz 2012; Sucoshañay-Villalba et al. 2015). Entre los investigadores que han aplicado los ICA en Cuba se destacan García-Hidalgo y Balmaseda-Espinosa (2013); Balmaseda-Espinosa y García-Hidalgo (2014), Miravet-Sánchez et al. (2016) y Fernández-Rodríguez y Guardado-Lacaba (2021).

Por considerarse el índice de calidad de Montoya (Montoya, Contreras y García 1997) como uno de los más completos e integradores, y por ser uno de los pocos con connotaciones legales para las aguas de consumo en Centro América, es criterio de los autores de este estudio aplicar el referido índice para evaluar la calidad de las aguas de abastecimiento para consumo humano en el poblado Yamanigüey.

MATERIALES Y MÉTODOS

Puntos de muestreo

Se muestrearon las aguas superficiales y subterráneas del poblado de Yamanigüey. A tales efectos se precisó la toma de muestras (Figura 1) en 10 puntos, uno en el río, otro a la salida del sistema de dosificación de cloro, un tercer punto en el tanque de agua que abastece al poblado y los restantes 7 se ubicaron en pozos criollos que utilizan los pobladores como agua para consumo. En total se tomaron y analizaron 30 muestras, a razón de tres muestras en cada punto de muestreo.

Técnicas analíticas

De las tres muestras por cada punto, una se destinó para los análisis bacteriológicos utilizando un bolso preparado para la conservación de las muestras, otra se envasó en una botella de plástico de 500 mL para los análisis químicos y la tercera en una botella de plástico de 1 L para los análisis físicos.

Las propiedades físicas y químicas de las muestras se determinaron en el laboratorio químico de la empresa productora de níquel y cobalto Ernesto Che Guevara (ECG) y en el Centro de Investigaciones del Níquel, Capitán Alberto Fernández Montes de Oca (CEDINIQ). Se determinó: pH, sólidos totales disueltos, sólidos suspendidos, dureza total, color, turbidez, alcalinidad, conductividad y cloruro.

Métodos analíticos empleados:

UPL-PT-E-01: determinación pH en aguas residuales y otras aguas. Método electrométrico.

UPL-PT-V-10: determinación de cloruros en aguas residuales y otras aguas. Método volumétrico.

UPL-PT-G-14: determinación de sólidos totales y disueltos en aguas residuales y otras aguas. Método gravimétrico.

UPL-PT-E-03: determinación de la conductividad en muestras de agua. Método electrométrico.

UPLT-PT-V-11: determinación de alcalinidad en aguas y aguas residuales por volumetría.

UPL-PT-G-12: determinación de sólidos totales en suspensión en aguas y aguas residuales. Método gravimétrico.

Determinación de Conductividad NE 64-01-37:2017.

Determinación de Alcalinidad NE 64-01-37:2017.

Determinación de Cloruro NE 64-01-41:2016.

Los resultados se expresaron en miligramos por litro (mg/L), el pH en unidades de pH, conductividad en micro siemens por centímetro (µs/cm), el color en unidades de color platino cobalto (Pt/Co) y la turbidez en unidades nefelométricas (NTU).

Las propiedades bacteriológicas se determinaron en el Centro de Higiene y Epidemiología municipal, ubicado en el reparto Rolo Monterrey del municipio de Moa. Se establecieron los contenidos de coliformes totales y fecales expresados en unidades formadoras de colonias (UFC), una medida de la población bacteriana (NMP/100 mL).

Metodología del Índice de Calidad de Agua de Montoya

En esta metodología el grado de contaminación en el agua de la muestra es expresado como un porcentaje de agua pura. Así el agua totalmente contaminada tendrá un índice de calidad cercano o igual a cero y para aguas de excelentes condiciones un valor de 100. Por lo tanto, el índice es un porcentaje promedio del efecto que causan los diferentes niveles de cada variable medidos en un cuerpo de agua. Este índice de calidad del agua es el único que tiene connotaciones legales en Centro América, ya que se emplea para establecer normas de descargas (Fernández-Prada, Solano-Ortega y Ramos 2005). Está constituido por 18 variables clasificadas como se muestra a continuación:

Cantidad de materia orgánica: determinada por el porcentaje de saturación del oxígeno disuelto (OD) y la demanda bioquímica de oxígeno (BDO5).

Materia Bacteriológica: determinada por coliformes totales (CT) y coliformes fecales (CF).

Características físicas: determinadas por el color y la turbidez (TUR). La materia orgánica, determinada por alcalinidad (ALC), dureza (DT), cloruros (Cl-), conductividad específica (CON), concentración de iones hidrógeno (pH), grasas y aceites (G y A), sólidos suspendidos (SS), sólidos disueltos (STD), nutrientes: nitratos (NO3 -), nitrógeno amoniacal (NH3 +), fosfatos (P04 =) y detergentes (SAAM).

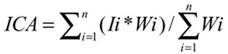

Debido a que ciertas pruebas son más representativas de la calidad de agua que otras, se asignan ciertos pesos específicos a las 18 variables designadas, representados por W; estos pesos específicos se designan según la naturaleza del cuerpo de agua en estudio, de tal manera que la fórmula que proporciona el índice de calidad de agua es:

Donde: ICA = índice de Calidad del Agua, 0 = < I = < 100, Ii = Función subíndice del parámetro i, 0 = < I = < 100, Wi = Peso de importancia del parámetro (factor de ponderación) i, 0 = < Wi =< 5, n = Número de variables empleadas.

Las ecuaciones funcionales subíndices (Tabla 1) para cada una de las 18 variables empleadas en el cálculo del índice, se muestran a continuación:

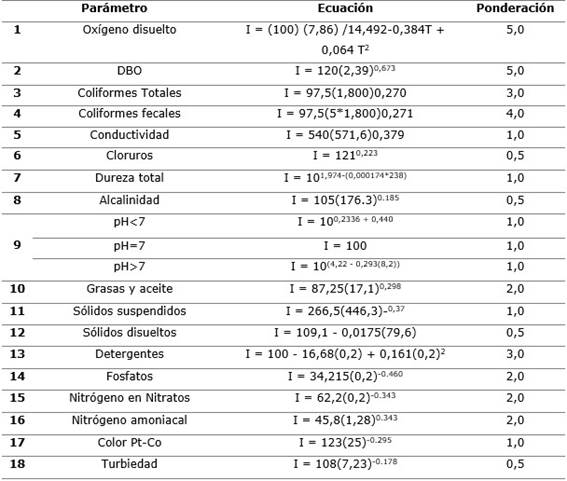

Después de calcular los valores del ICA de Montoya, se puede definir si la muestra se encuentra: no contaminada, aceptable para el consumo, poco contaminada o altamente contaminada (Tabla 2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

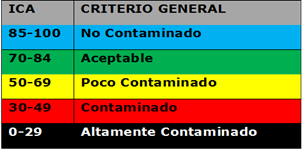

Los resultados de la aplicación de la metodología del ICA de Montoya clasifican las aguas evaluadas en Yamanigüey como aceptables para el consumo humano (Figura 2).

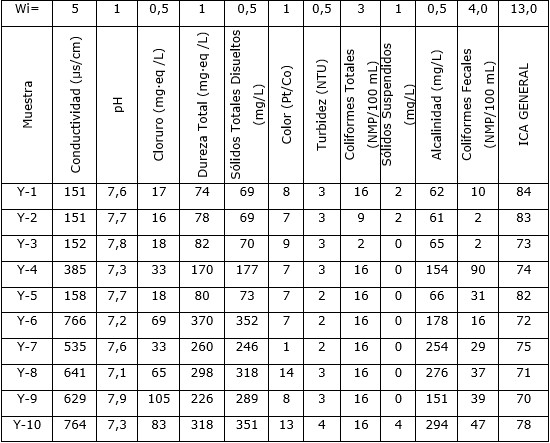

En la Tabla 3 se exponen los resultados de los ICA de cada variable, con sus respectivos pesos de importancia y el ICA general de las aguas de consumo de Yamanigüey.

Tabla 3 Resultados del ICA general obtenido por la metodología de Montoya (1997) para las aguas de consumo de Yamaniguey

Los resultados de calidad aceptable para las aguas evaluadas en Yamanigüey corresponden con los obtenidos al ser evaluadas según las Normas Cubanas (NC 1021:2014) y (NC 827:2017) en estudios previos (Crespo-Lambert 2018), en los que clasificaron como aguas potables.

En este estudio los mayores valores del ICA se obtuvieron en la muestra del río Yamanigüey (Y-1) y en la estación de bombeo (Y-2), con valores de 84 y 83, respectivamente. La categoría de aceptable pudiera interpretarse como que el agua es apta para el consumo, aunque las alteraciones de las propiedades físico-químicas y bacteriológicas no permiten clasificarlas como potables, en lo cual incide el desfavorable estado higiénico sanitario de las fuentes de abastecimiento, que actúan de forma negativa en su calidad. Es importante esclarecer que, aunque son consideradas de calidad aceptable, necesitan de un proceso de purificación.

El menor valor de ICA (70) se obtuvo en la muestra del pozo Y-9. Este valor está condicionado por el mal estado higiénico sanitario del pozo y los elevados contenidos de conductividad, alcalinidad, sólidos totales disueltos, coliformes totales y fecales. El pozo, cuyas paredes no están protegidas con cemento, fue construido sobre los depósitos del cuaternario río Macío, donde la interacción directa del agua con las paredes desprotegidas genera sedimentos que a la vez aumentan los contenidos de los sólidos disueltos; la parte superior del pozo se encuentra pobremente protegida con tablas y en ocasiones permanece totalmente destapado. El hecho de ser, además, el punto muestreado más cercano a la costa, puede explicar su elevada alcalinidad y dar estimaciones exactas de las concentraciones de los iones de bicarbonato y de carbonato.

Vale decir que el asentamiento Yamanigüey está asociado al complejo acuífero de las ofiolitas, constituido litológicamente de serpentinitas alteradas y agrietadas. En esta zona se evidencia cierta interacción con el agua de mar, por consiguiente, el lavado de los materiales rocosos proporciona con frecuencia aguas relativamente salinas. Las muestras de agua de tres de los pozos (Y-7, Y-8 y Y-10) presentan alta alcalinidad (altos contenidos de K+, Na+, Mg2+, Ca2+) por fenómenos de intercambio iónico debido a su cercanía al mar.

Los altos contenidos de coliformes totales y fecales en el punto Y-9 ubicado próximo a la costa se explican por la existencia de una letrina en la costa, donde se depositan los desechos fecales directamente en el agua, provocando la contaminación del medio marino. También se observaron corrales para cerdos, los desechos de los cuales igualmente son arrojados al mar.

La conductividad eléctrica en todas las muestras resultó elevada en respuesta al aumento de la mineralización. Las serpentinitas alteradas y agrietadas son característica de zonas de alteración de los silicatos ferro- magnesianos, siendo las aguas que circulan a través de ellas enriquecidas en sílice, hierro y magnesio fundamentalmente. Por lo general, las aguas de estas regiones presentan un residuo seco influenciado en algunos puntos por la salinización y tienden a presentar pH neutro y débilmente básico.

Los pozos Y-8 y Y-9 reportan valores del ICA de 71 y 70, respectivamente, por lo que se requiere de una vigilancia y monitoreo para controlar la contaminación. La muestra Y-3 (tanque de distribución) reporta un valor de ICA de 73. La disminución de la calidad del agua en el tanque de distribución obedece a que permanece destapado y sin supervisión. En el fondo del tanque se observaron fragmentos de plástico, madera y sedimentos arenosos.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de la aplicación de la metodología de Montoya, de 1997, las aguas analizadas clasifican como aceptables al presentar valores de ICA entre 70 y 84.

Las aguas de abasto al poblado de Yamanigüey, aunque según sus valores de ICA son aceptables para el consumo, desde el punto de vista bacteriológico igualan o superan el límite máximo admisible para coliformes fecales, fundamentalmente en los pozos, por lo que se recomienda un proceso de purificación más efectivo para poder utilizarlas sin riesgo como agua potable.