INTRODUCCIÓN

La formación de los profesionales en Cuba pretende el logro de un perfil amplio del egresado. En la carrera Lengua Inglesa con Segunda Lengua Extranjera esta aspiración supone el empleo competente del inglés, una segunda lengua extranjera y la española, como medio de comunicación lingüística e interlingüística, ya sea para la transmisión de conocimientos y el desarrollo cultural en la interacción entre hablantes de diferentes culturas, así como para el ejercicio de la docencia de las lenguas extranjeras antes mencionadas (Ministerio de Educación Superior, 2017). De aquí se colige que el egresado podrá desempeñarse como traductor e intérprete o como docente. Este artículo se ubica solo en uno de estos dos perfiles ocupacionales y asume la traducción como actividad genérica que incluye tanto la traducción escrita como la interpretación.

El más remoto antecedente de esta carrera tuvo lugar en la formación de traductores en la Universidad de La Habana en la década de los 70. Desde esa fecha y hasta el presente, los planes de estudios han estado centrados en el logro del más alto nivel de competencia comunicativa en la lengua extranjera. Sin embargo, “la competencia de traducción, o sea, la competencia profesional del traductor, difiere de la competencia comunicativa en que aquella es un conocimiento experto” (PACTE, 2000, p.3).

Numerosos autores han insistido en este carácter profesional de la actividad de traducción, en el sentido de que, si bien el dominio de las lenguas extranjeras constituye una de las cualidades esenciales del traductor, su rol de mediador entre hablantes de diferentes culturas requiere de otras competencias específicas. Acioly-Régnier, Koroleva, Mikhaleva & Régnier (2015), Borghetti (2017), Umaña & Suárez (2011) y Zou (2015) coinciden en esta apreciación y apuntan, además, que el desarrollo de las tecnologías de la información constituye otra subcompetencia específica (p. 788) de lo que hoy asumimos como competencia de traducción.

Al referirse al desempeño del traductor, el modelo del profesional de la carrera sugiere que este proceso transita por las etapas de comprensión, reexpresión, confrontación y revisión final, pero no hace referencia alguna a los componentes interlingüísticos e interculturales necesarios para que la traducción sea efectiva (Ministerio de Educación Superior, 2017).

En el apartado referido a la Disciplina Traducción e Interpretación, el modelo del profesional apunta a la necesidad del “conocimiento de la realidad histórica, social, política, económica y cultural de países de habla inglesa” (Ministerio de Educación Superior, 2017, p. 90), y “que entre los elementos del sistema de valores se encuentra el estudio de la cultura” (Ministerio de Educación Superior, 2017, p. 94).

Acioly-Régnier, et. al. (2015) sistematizan numerosos modelos precedentes que describen las cualidades del traductor y las exigencias de su desempeño. Entre dichas competencias específicas incluyen “la competencia cultural e intercultural” y apuntan a que no debe entenderse “la cultura como el conocimiento enciclopédico de la geografía, la historia, la política, etc., sino de las tradiciones, los valores, creencias, comportamientos y cómo todo esto se expresa en los textos” (p. 145).

Igual sistematización aporta Gutiérrez (2015) al señalar que el traductor debe tener conocimientos sobre la sociedad: historia, folklore, tradiciones, costumbres, valores, prohibiciones, el entorno natural y las personalidades importantes; habilidades comunicativas: escrita, hablada y no verbal; habilidades técnicas: la requerida en función del estatus del mediador, conocimientos informáticos, vestir adecuadamente; habilidades sociales que se expresan en el conocimiento de las reglas de comportamiento social, la competencia emocional y la capacidad de autocontrol (p.128).

Como resultado de la sistematización teórica realizada, de la que forman parte las referencias hechas anteriormente, y a partir de la caracterización de la práctica educativa en el actual proceso de formación del profesional, los autores pudieron constatar las siguientes limitaciones: los modelos precedentes que describen la estructura de la competencia del traductor se centran en el desempeño y no en el proceso de formación del profesional; el modelo de formación actuante privilegia el aprendizaje de lenguas extranjeras y descuida la formación intercultural-interlingüística del estudiante; insuficiente nivel de preparación y entrenamiento de los docentes para tratar temas interculturales-interlingüísticos y escaso vínculo de los traductores en formación con espacios de intercambio multicultural, lo que limita la apropiación de conocimientos, habilidades y valores para la ejecución de actividades de traducción desde una perspectiva intercultural-interlingüística.

Este artículo tiene el propósito de fundamentar el rol que desempeña la competencia intercultural-interlingüística, en su conexión con la competencia de traducción, como objetivo central del proceso de formación del traductor.

MÉTODOS

Como parte de la construcción del marco teórico de la investigación se realizó un análisis teórico tendencial de la formación del traductor en Cuba. Se emplearon como indicadores la concepción de la enseñanza de las lenguas extranjeras imperante, la orientación del proceso hacia el desarrollo de modos de actuación profesional y el tratamiento dado a elementos interculturales-interlingüísticos.

De igual forma, se empleó el análisis de fuentes bibliográficas y documentales, así como la modelación para delinear y fundamentar las transformaciones propuestas en el proceso de formación del traductor, desde un enfoque que favorece el desarrollo de competencias y la apropiación por los egresados de los modos de actuación profesional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Antecedentes de la formación del traductor en Cuba

Con la Reforma Universitaria de 1962 se comienza la preparación de especialistas en algunas lenguas clásicas y modernas. Para responder a la creciente necesidad de formar traductores e intérpretes de nivel superior, se inician estos estudios en la antigua Escuela de Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Habana en el curso académico 1971-1972. El plan de estudios -llamado Plan de Estudios de Escuelas Homólogas- tenía una duración de cinco años y se encaminaba a lograr que los estudiantes aprendieran la lengua extranjera y recibieran otras asignaturas de formación general durante los dos primeros cursos. A partir del tercer año, junto a otras asignaturas, los estudiantes comenzaban una de las tres especializaciones posibles: Lengua y Lingüística, Literatura o Traducción e Interpretación.

En estos inicios la formación de profesionales y el aprendizaje de las lenguas extranjeras estuvieron dominados por la psicología conductista y el estructuralismo lingüístico. Ello explica la adopción de principios como el adelantamiento oral, la formación y fijación de hábitos “correctos”, el seguimiento de procedimientos de repetición-corrección-refuerzo-asimilación y la prohibición del empleo de la lengua materna en clases.

Al concebir la lengua como estructura y su aprendizaje como formación y fijación de hábitos resultantes de un esquema estímulo-respuesta, el fin último era el dominio de las estructuras gramaticales y el desarrollo de habilidades lingüísticas para su empleo con apego a la norma. Es evidente que, en este modelo centrado en la adquisición de estructuras lingüísticas, la orientación del proceso hacia el desarrollo de modos de actuación profesional y el tratamiento dado a elementos interculturales-interlingüísticos no podían formar parte de los objetivos de formación del profesional.

La adopción en Cuba del enfoque comunicativo y el contacto de los docentes con disciplinas como la pragmática y la sociolingüística provocaron una revolución en el enfoque, métodos y procedimientos de enseñanza de las lenguas extranjeras (Canale, 1980) que dio lugar a lo que los autores identifican como un segundo período. Sin embargo, el abandono del estructuralismo y el conductismo -que sobrevivían en los hábitos de trabajo de los docentes- y el recurrente empleo de textos auténticos no significaron un viraje en el acercamiento del estudiante hacia otras culturas ni hacia la formación de modos de actuación profesional. Durante este período (1980-2000) el fin último de la formación del profesional siguió siendo el aprendizaje de las lenguas extranjeras en un nivel que se acercara tanto como fuese posible al desempeño del hablante nativo. Buena parte de aquellos cánones del estructuralismo fueron paulatinamente cediendo paso a una orientación funcional y social de la comunicación. La comparación de la lengua extranjera con la materna comienza a encontrar espacio, pero sorprendentemente esta comparación no suele establecerse entre la primera y la segunda lengua extranjera que suelen ser impartidas por profesores diferentes que actúan como si el estudiante no tuviese contacto con la otra lengua extranjera.

Si la irrupción del enfoque comunicativo puede considerarse un hito en la historia de la didáctica de las lenguas extranjeras, no puede afirmarse que lo fuera para la formación profesional e intercultural del traductor.

El hito que marca el inicio de un tercer período es, sin dudas, la publicación del Marco Común de Referencias para las Lenguas (Council of Europe, 2001). En opinión de los autores se favorecen ahora dos cambios fundamentales: primero, las actividades de recepción, producción, interacción y mediación propuestas ocupan el lugar que tradicionalmente correspondía a las cuatro habilidades comunicativas básicas, aun cuando estas sobreviven en la recepción y la producción; segundo, el marco potencia lo que puede alcanzarse, en tanto sus objetivos están descritos como competencias, con sus correspondientes descriptores (Council of Europe, 2018, p. 54-125).

A partir del curso escolar 2015-2016, de forma coincidente con el inicio del plan E en algunas carreras (y en el 2018-2019 para la carrera que nos ocupa) el Ministerio de Educación Superior (MES) orientó la implementación de una proyección estratégica para el perfeccionamiento de la enseñanza del inglés en las universidades cubanas, según expresan Rivera, Torres & Estrada (2017). Como resultado de esta proyección estratégica surgen los centros de idiomas y grupos de investigadores cubanos que han promovido la implementación del Marco en Cuba y el conocimiento de sus contenidos en Cuba.

El contenido de la primera actualización del Marco (Council of Europe, 2018) debía haber potenciado la atención a la interculturalidad. Así lo explican Montejo, Alberteris & Rodríguez (2020) quienes suponían que las acciones de interacción y mediación promoverían “la inteligencia emocional y la capacidad para establecer relaciones interpersonales en diferentes contextos, incluidos los interculturales”. Lo cierto es que la atención de buena parte de los docentes e investigadores cubanos y algunos extranjeros, ha estado centrada en las escalas valorativas y los descriptores sugeridos para la evaluación del aprendizaje de la lengua extranjera, así lo demuestran los trabajos de (Fulcher, Davidson & Kemp, 2011; Gutiérrez & Collada, 2022; Morales & Nodarse, 2022; Nawai & Said, 2020; Harsch & Martin, 2012; Harsch & Seyferth, 2019; Quiala & Jiménez, 2022; Shen & Wenxing, 2017).

Las competencia intercultural-interlingüística, las competencias del traductor y su formación

Machado & Montes de Oca (2020) han apuntado acertadamente que los intentos de definir el concepto de competencias adolecen de una “circularidad externa”, al visualizarlas como “capacidad, habilidad, actitud, cualidad o destreza (p, 316), por lo que, generalmente, se asocian a un desempeño dado en un conjunto o repertorio de procederes o conductas particulares que son perceptibles en lo laboral” (p, 316). Estos autores sintetizan las consideraciones de Perrenoud (2009), Tejeda & Sánchez (2008), Tobón (2013) y otros, al señalar que las competencias están conformadas por conocimientos, habilidades, valores o aptitudes y añaden, quizás en algunos casos, algunas dimensiones, como la contextualización o las motivaciones (Machado & Montes de Oca, 2020, pág. 320).

Desde estas consideraciones, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los traductores en formación debe reunir determinados requisitos entre los que resalta el rol protagónico de estos en la gestión de su propio conocimiento, el trabajo en equipos para una integración de saberes que permitan transformar su personalidad y adaptarse a los diferentes contextos en relación con la traducción, entendida como el “proceso interpretativo y comunicativo de reformulación de un texto, que se desarrolla en un contexto social” (Umaña & Suárez 2011, p.31). Este proceso de desarrollo de la competencia de traducción debe caracterizarse por una organización del proceso de formación que, al favorecer la práctica preprofesional, contribuya a una educación en el trabajo desde el ejercicio de los modos de actuación durante y después del periodo de formación inicial.

El conocimiento de las lenguas es la base para el estudio de la traducción, pues se reconoce la conexión de la competencia de traducción con el desarrollo de la competencia comunicativa. Sin embargo, como ya fue apuntado, la competencia profesional del traductor es un conocimiento experto, cosa que la ubica en un nivel superior a la competencia comunicativa (PACTE, 2000, p.3). Consecuentemente, la formación profesional del traductor no puede limitarse al logro del más alto nivel de dominio de las lenguas de partida y de llegada, sino que debe ser organizado para alcanzar las competencias hacia las que se encaminan los objetivos del modelo de ese profesional.

Las competencias del traductor han sido descritas en el modelo PACTE (acrónimo de proceso de adquisición de la competencia traductora y evaluación), así como en el modelo EMT (European Master’s in Translation), entre otros. El grupo PACTE define la competencia de traducción como “el sistema subyacente de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para traducir” (PACTE, 2014, p.87, citado por Gutiérrez, 2015, p.34); mientras que, para el EMT, esta competencia resulta de la “combinación de aptitudes, conocimientos, comportamientos y técnicas necesarios para llevar a cabo una tarea de traducción bajo condiciones dadas” (Gutiérrez, 2015, p. 43).

La propuesta de PACTE parte de cuatro fundamentos teóricos en torno al concepto de competencia de traducción: 1) La competencia de traducción es un conocimiento experto que no poseen todos los bilingües; 2) La competencia de traducción es un conocimiento procedimental más que declarativo; 3) La competencia de traducción está formada por un conjunto de subcompetencias interrelacionadas; 4) El componente estratégico de la competencia de traducción es especialmente relevante.

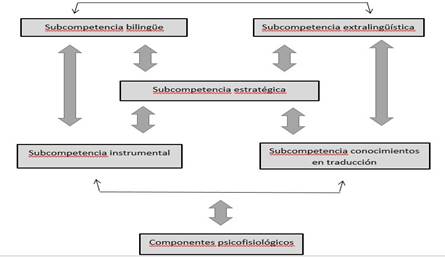

Uno y otro modelo visualizan la estructura de la competencia de traducción como un sistema de competencias específicas (ver figuras 1 y 2).

Fig. 1: Descripción de la competencia de traducción según el modelo PACTE (Gutiérrez, 2015, pp.34-35)

Nótese la coincidencia entre ambos modelos (independientemente del empleo de una terminología diferente), así como la estrecha conexión e interdependencia entre las subcompetencias y el carácter de resultado de uno y otro modelo.

Para la formación del traductor resulta esencial modelar el proceso a través del cual se alcanzarán la competencia de traducción y las subcompetencias que la misma subsume. Para estos fines se requiere de un enfoque interdisciplinario y profesionalizado que satisfaga, al menos, los siguientes requisitos:

El carácter central y no suficiente del dominio del código oral y escrito (competencia comunicativa), en tanto la traducción es un conocimiento experto dirigido a la mediación entre hablantes de diferentes culturas.

El carácter procedimental del proceso de traducción, que requiere del despliegue de técnicas específicas orientadas al ejercicio profesional de la actividad de mediación.

La unidad entre la cultura y la lengua como vehículo del conocimiento y la comunicación, lo que supone no solo el dominio de los sistemas de las lenguas implicadas sino, además, de la cultura de sus hablantes.

El rol de las competencias informacionales y el de las nuevas tecnologías en la gestión de la información necesaria a la hora de realizar los traspasos.

El doble carácter del proceso de formación, que debe garantizar por una parte, la apropiación de conocimientos y el desarrollo de las subcompetencias antes descriptas; por otra, el dominio de herramientas de autodesarrollo profesional que le permitan el crecimiento profesional y la actualización constante del egresado.

En consecuencia, una estrategia de desarrollo de las competencias del traductor supone para la universidad la articulación del desarrollo de las subcompetencias descritas, en particular las que expresan el dominio de las lenguas, el manejo experto de las técnicas de traducción y la capacidad de colocarse entre culturas, pues el traductor ha sido descrito como un “un mediador intercultural, es capaz de comprender las marcas interpretativas en la cultura de partida y de producir un texto que cree una serie de marcas interpretativas similares para el receptor del texto en la cultura de llegada (Olalla, 2017, p.122). Para este fin, se describe debajo la subcompetencia intercultural-interlingüística en su relación con el sistema de la competencia de traducción.

La competencia intercultural es “[…] un conjunto integral de factores cognitivos, afectivos y conductuales que influyen en la comprensión de la diversidad y en la interacción con ella en un sentido amplio y que pueden desarrollarse mediante la educación y/o la experiencia” (Borghetti, 2017, p. 3). Los autores definen la formación de la competencia intercultural-interlingüística en la formación del traductor como aquel proceso pedagógico que conduce a la formación del egresado del perfil de la traducción, que toma en cuenta los elementos culturales y lingüísticos de las lenguas estudiadas, de manera que propicie una actuación intercultural-interlingüística en la mediación entre individuos que pertenecen a realidades diferentes.

Siguiendo el criterio de Tobón (2013) se asumen como elementos constitutivos de la competencia su identificación, los problemas contextuales que aborda, los indicadores o criterios de desempeño y los ejes procesales.

La identificación de esta competencia ya fue expresada en la definición antes apuntada, su desarrollo promueve la transformación de los modos de actuación de los egresados, a partir del estudio y asimilación de elementos culturales y lingüísticos de las lenguas estudiadas y la relación de todos entre sí.

Los problemas contextuales se expresan en las siguientes interrogantes:

¿Qué saberes necesita el egresado de la carrera para su desempeño?

¿Qué elementos básicos de la labor del traductor debe conocer?

¿Cómo abordar los elementos distintivos de culturas diferentes en el proceso de la traducción?

¿Qué valores se necesita potenciar en la formación de estos profesionales?

¿Qué estrategias implementar para garantizar la formación de dichos profesionales desde una perspectiva de respeto hacia las diferencias?

¿Cómo lograr un vínculo entre lo cultural y lo lingüístico entre las dos lenguas extranjeras objeto de estudio?

Por su parte, son criterios de desempeño el nivel de dominio de las lenguas extranjera (Council of Europe, 2018), el grado de apropiación de las nociones y técnicas de la traducción, y su práctica como mediación intercultural-interlingüística.

Se asumen como ejes procesales: 1) La adquisición de habilidades comunicativas en lenguas extranjeras; 2) La apropiación de las nociones y técnicas de la traducción; 3) la práctica de la traducción como mediación intercultural-interlingüística.

A partir de estos presupuestos teóricos, en particular la descripción de las subcompetencias de traducción, los requisitos del proceso de formación antes abordados y los ejes procesales identificados se requiere el rediseño de la estrategia curricular para la carrera. En esta estrategia deberá manifestare un tránsito en los fines, enfoque y métodos del proceso de formación de práctica del idioma dirigida al dominio de la lengua extranjera a práctica de los modos de actuación profesional destinada al fomento de aptitudes y competencia profesionales, en particular la competencia de traducción y la competencia intercultural-interlingüística. Se trata en lo fundamental de un giro en el proceso de formación que no desconoce el carácter central del dominio de las lenguas extranjeras, pero que lo supera, en tanto el fin último del proceso de formación del profesional es el desarrollo de las competencias de traducción e intercultural interlinguística que le permitan un desempeño exitoso como mediador intercultural en el traspaso de ideas de una lengua a otra.

Se recomienda que esta estrategia cuente con una etapa de preparación del claustro de la carrera Lengua Inglesa con Segunda Lengua Extranjera; una etapa de rediseño de las estrategias curriculares de carrera y años académicos, y de las disciplinas; una etapa de despliegue desde los presupuestos antes apuntados, y una etapa de evaluación que complete el monitoreo permanente del proceso.

En este cambio de enfoque del proceso de formación del traductor se advierte un tránsito en el que el egresado ya no es solo un comunicador con dominio de la lengua materna y dos lenguas extranjeras, sino un mediador intercultural entre los hablantes de ella. Como ha sido apuntado, se requiere una visión y concreción interdisciplinar, profesionalizadora del proceso docente educativo que asuma como objetivo a alcanzar la apropiación de los modos de actuación del profesional de la traducción. Por ejemplo, si hasta ahora se asume que el fin de la clase de idiomas (inglés o francés) es la producción oral y escrita independiente, en la nueva concepción esta producción independiente constituye solo un logro parcial, cierto que importantísimo, para la nueva meta: la traducción, vista como mediación cultural-interlinguística.

CONCLUSIONES

El análisis histórico del proceso de formación de traductores en Cuba evidenció el predominio de arreglos curriculares que favorecen un alto nivel de dominio de las lenguas extranjeras por los egresados, así como la insuficiente atención al desarrollo de las competencias del traductor, en especial, las que tienen que ver con el desempeño de este profesional como un mediador intercultural.

En los modelos que describen las competencias del traductor -en particular los PACTE (2014) y EMT (Gutiérrez, 2015) - se aprecia la estrecha relación e interdependencia entre las subcompetencias que supone el desarrollo de la competencia de traducción, así como el principio de que la traducción es un saber experto, lo que significa que el desempeño de este profesional requiere no únicamente de una alta competencia comunicativa.

El traductor es un mediador intercultural, en consecuencia, en su formación debe prestarse una atención articulada y equilibrada al desarrollo de las competencias comunicativas, de traducción e intercultural-interlingüística.