Introducción

La violencia contra la mujer (VCM) es un fenómeno multifactorial, que tiene sus raíces en el machismo, el sentido de posesión, la intolerancia, la falta de respeto, el prejuicio, el miedo, el dolor, la angustia y, casi siempre, en el silencio de la víctima. La concepción de la mujer como “propiedad” y “objeto” se estructura desde la infancia a través de la imposición de roles de género y las relaciones jerárquicas de los hombres con las mujeres, lo que contribuye a su perpetuación por generaciones.1

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres, a lo largo de su vida, son objeto de violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de una persona ajena y que un 25 % de las mujeres, de 15 a 24 años, ya han sido víctimas de violencia de género.2) A nivel brasileño, datos consolidados durante la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19, señalaron que 17 millones de mujeres brasileñas, mayores de 16 años, afirman haber sufrido alguna tipo de violencia o agresión en los últimos 12 meses.3

Las mujeres en situación de violencia tienden a acudir a los servicios de salud, en especial a las Unidades Básicas de Salud (UBS)4 que, a través de los equipos de la Estrategia de Salud de Familia (ESF), son consideradas un lugar privilegiado, como vínculo y acercamiento entre profesionales y mujeres, genera un espacio de aceptación y confianza que puede favorecer la obtención de relatos de situaciones de violencia vividas y la construcción de un proyecto compartido de enfrentamiento.5

La ESF está compuesta por un equipo multidisciplinario que debe incluir la figura de la enfermera.6,7) Esta profesional trabaja de forma directa en la acogida y el cuidado de estos pacientes y tienen un papel destacado en la atención a las víctimas, ya que son de las primeras profesionales en entrar en contacto con las mujeres en los servicios de salud. Así, la formación y conocimiento sobre la política de atención de estos profesionales es crucial en el abordaje de la violencia para que sean capaces de identificar los casos, acoger a la víctima, tratarla y derivarla, si es necesario.8

La enfermera tiene responsabilidades, habilidades y competencias para la gestión de casos de VCM, trabaja como educadora en salud y prepara a otros profesionales del equipo para ayudar a resolver el problema. La enfermera, además de capacitar a su equipo, también es necesaria en la sensibilización y diálogo con las mujeres, para empoderarlas y alentarlas a buscar ayuda cuando sea necesario.9

Las enfermeras y otros profesionales deben estar preparados para afrontar esta situación. En un estudio realizado en 2021 por Carneiro y otros10 con enfermeras de la ESF, estas profesionales relatan la falta de preparación para el abordaje de casos de VCM. Esta dificultad muchas veces se relaciona con la forma de abordar el tema, ya que en la concepción social se trata de un problema de carácter íntimo que debe ser resuelto en el ámbito doméstico o en instancias judiciales. Existe una precariedad en la formación de profesionales de la salud en el campo de la violencia, con la necesidad de una formación que aborde la violencia de manera articulada con la atención a la salud.11

En esa perspectiva, el profesional de la salud formado actúa en la búsqueda de la solución del problema, para contribuir a la reducción del ciclo de la violencia y evitar que los casos simples se vuelvan más graves, y debe conocer las articulaciones de los servicios de la red para brindar mayor fluidez y eficiencia en la atención.12

El interés por abordar el tema surge con el aumento significativo de casos, sobre todo en el actual escenario de salud pública, donde se enfrenta el surgimiento del nuevo coronavirus y la necesidad del aislamiento social, lo que lleva a la víctima a permanecer más tiempo con su principal agresor. Por ello, los servicios de Atención Primaria y sus profesionales suelen ser los primeros en recibir e identificar a una víctima que busca refugio.

Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo describir el conocimiento de las políticas de salud y la conducta de las enfermeras de familia en el cuidado de las mujeres víctimas de violencia.

Métodos

Estudio cuantitativo con diseño descriptivo de corte transversal, realizado entre junio y noviembre de 2021 en UBS del área urbana y rural de Teresina, Piauí, Brasil, con enfermeras que actúan en la ESF.

La población de estudio estuvo constituida por 263 profesionales. Para la selección de la muestra se optó por la fórmula de la muestra aleatoria simple por proporción, una vez que esta población tiene características homogéneas, por lo tanto cada integrante tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra.13 Se obtuvo un número mínimo de 156 participantes, fue considerado un error del 5 % y un intervalo de confianza del 95 %. Se incluyeron profesionales de ambos sexos. Se excluyeron aquellos que por algún motivo se ausentaron de sus actividades durante el período de recolección de datos.

Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario elaborado por los autores con datos sociodemográficos (edad, sexo), ocupacionales (tiempo de formación y desempeño, especializaciones, participación en capacitaciones, tiempo de capacitación, consulta de enfermería a la mujer) y específicos (asistencia a víctimas de violencia, formulario de notificación, educación permanente, políticas de enfrentamiento, legislación, normas, notificación, educación en salud).

La entrevista se realizó en los consultorios de enfermería, para asegurar la privacidad, con intervención del entrevistador sólo en caso de dudas. Antes de la recolección de datos, se les explicó a los participantes el propósito, la importancia y los procedimientos y se les presentó el Término de Consentimiento Libre e Informado (TCIF) para que firmaran si aceptaban participar.

Después de ser recolectados, los datos fueron transcritos en hojas de cálculo de Microsoft Excel, exportados y analizados por el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (IBM SPSS), versión 20.0. Para caracterizar la muestra se realizaron estadísticas descriptivas como medidas de tendencia central (frecuencias absolutas y relativas, media, intervalos mínimos y máximos) y medidas de dispersión (desviación estándar). Para verificar la asociación entre variables cualitativas, se utilizó la prueba de ji al cuadrado de Person ((²) o la prueba de Fisher. Para todos los análisis se adoptó un nivel de significación de 0,05.

Este estudio se basa en la Resolución 466/12 y ha sido aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Federal de Piauí, bajo registro CAAE 41620620.8.0000.5214.

Resultados

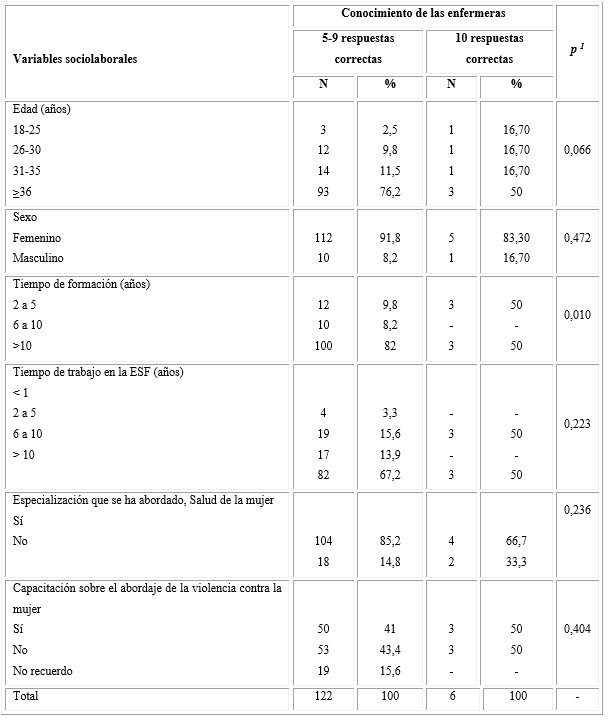

Se recogieron 128 cuestionarios. Predominó la edad de 36 años y más (75 %), sexo femenino (91,4 %), más de 10 años de formación (80,5 %) y trabajo en la ESF (66,4 %), con especialización que ha abordado en su plan de estudios sobre Salud de la Mujer (84,4 %). La mayoría de los profesionales indicó que no había realizado formación sobre enfrentamiento a la VCM (43,8 %). Entre los que realizaron formación sobre violencia, esta fue realizada hace entre 6 y 10 años (52,9 %) (tabla 1).

Tabla 1 Distribución porcentual de enfermeras según perfil profesional

1Variable con solo 53 respuestas al formulario.

Fuente: Datos de la búsqueda, 2021.

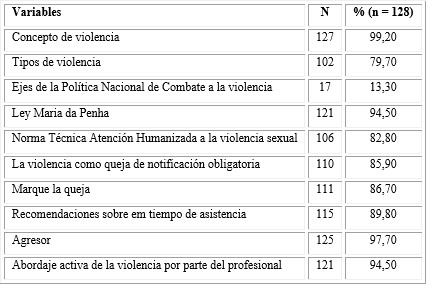

De las enfermeras entrevistadas, el 95 % respondieron de forma correcta las preguntas sobre el manejo de casos de violencia, lo que correspondía de cinco a nueve de las diez preguntas relacionadas con el tema. La tabla 2 muestra el porcentaje de respuestas correctas en las variables evaluativas sobre conocimientos y atención a mujeres víctimas de violencia. Entre las variables con menores porcentajes de aciertos se observa la relacionada con los ejes de la Política Nacional de Combate a la Violencia, seguida de la tipología de violencia y la norma técnica sobre atención humanizada a la violencia sexual.

Tabla 2 Distribución porcentual de enfermeras según aciertos en las variables evaluativas sobre el conocimiento acerca de las políticas de manejo de casos de violencia contra la mujer

Fuente: Datos de la búsqueda, 2021.

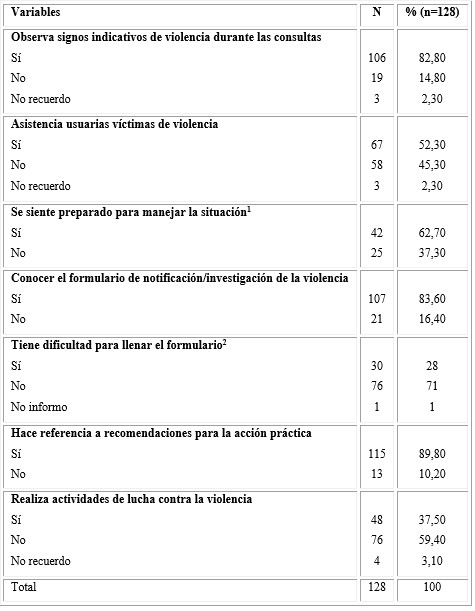

En la tabla 3 se ve una mayor prevalencia de enfermeras que relatan observar signos indicativos de violencia durante las consultas de enfermería (82,8 %) y que ya han asistido a mujeres víctimas de violencia (52,3 %). Entre quienes ya realizaron este tipo de cuidados, la mayoría (62,7 %) relató sentirse preparada para manejar la situación. El 83,6 % de los profesionales refirió tener conocimiento del formulario de notificación/investigación de violencia interpersonal y un 28 % dijo tener alguna dificultad para llenarlo. También se evidenció que el 89,8 % de los profesionales de enfermería utilizaban recomendaciones de organismos oficiales para auxiliarse en su desempeño práctico y el 59,1 % no realizaban actividades relacionadas con el enfrentamiento de la violencia con otros miembros del equipo y con la comunidad.

Tabla 3 Distribución porcentual de enfermeras según comportamiento de cuidado de la mujer en la Estrategia de Salud Familiar contra la Violencia

1Variable con solo 67 respuestas de formulario. 2Variable con solo 107 respuestas al formulario.

Fuente: Datos de la búsqueda, 2021.

En la tabla 4 es posible analizar la asociación entre las variables sociolaborales y los éxitos en relación con las cuestiones específicas sobre el enfrentamiento de la VCM. Hubo una asociación significativa entre el tiempo de formación y cinco a diez respuestas correctas (p= 0,010).

Discusión

Es necesario que las enfermeras estén preparadas para identificar a las mujeres que llegan en situaciones de violencia, con el fin de ofrecer una atención integral y holística, así como considerar sus necesidades biopsicosociales. Para ello, deben actuar desprendidas de prejuicios y juicios.14

La graduación contribuye a la preparación profesional en la lucha contra la violencia. Por lo tanto, es necesario incluir el tema en todos los niveles educativos. Un estudio brasileño y otro palestino relacionan la precariedad de la formación de profesionales de la salud en el campo de la violencia con la necesidad de formación articulada con el cuidado de la salud.15,16

La educación continua y permanente también es indispensable y demanda inversiones y recursos. Sin embargo, se observó que la mayoría de los entrevistados no realizaba o no recordaba haber realizado algún tipo de formación sobre VCM lo que, según un estudio realizado en España, puede contribuir a una atención insatisfactoria.17,18

Algunos participantes cuestionaron la naturaleza de la notificación obligatoria de la violencia, a pesar de la ley que establece su obligación. Cuando el profesional de la salud desconoce la necesidad de notificación, ello contribuye al subregistro de casos, lo que perjudica el desarrollo de políticas públicas para combatirlo.19,20

Los encuestados demostraron conocimiento sobre el principal agresor. La cara visible de la VCM se expresa cuando las mujeres llegan al servicio de salud para buscar la curación del cuerpo lesionado que no ha sido golpeado por un extraño. La mayoría de las veces, los principales agresores son personas cercanas, en general con algún vínculo, pareja e incluso familiares.21

Entre sus competencias y habilidades, las enfermeras tienen la habilidad de reconocer signos y síntomas relacionados con la violencia durante la consulta de enfermería. Para ello, se destaca la importancia de construir el vínculo servicio-usuario-profesional, lo que garantiza una relación de respeto y ética. Se destaca la importancia de la comunicación para la recepción resolutiva.22

Las entrevistadas afirmaron sentirse preparadas para manejar situaciones de violencia que ya habían enfrentado, a diferencia de una encuesta realizada con 52 profesionales que trabajaban en 17 ESF de un municipio del Estado de Santa Catarina, en 2012, donde se declararon poco preparados. De 2012 a 2021 se dilucidaron nuevas estrategias de afrontamiento, que pueden haber contribuido para una mayor seguridad de los profesionales entrevistados.23,24,25,26

Los profesionales buscan recomendaciones para apoyar la práctica, lo que infiere la importancia de leyes, manuales, notas técnicas y protocolos actualizados. En consecuencia, tenían conocimientos evaluados de una manera positiva. La búsqueda de un marco teórico para la construcción de aprendizajes favorece el empoderamiento de los trabajadores, incentivándolos a brindar un cuidado calificado.27,28

Otro punto importante es la discusión de casos y la sensibilización de la comunidad. Lo contrario se demuestra a partir de los hallazgos, donde los participantes afirmaron que no realizaron actividades y discusiones sobre el tema con otros miembros del equipo. Lo mismo se observó en una investigación que expone que el intercambio de saberes y discusiones de casos es raro entre profesionales de diferentes sectores. La intersectorialidad es una estrategia para enfrentar la violencia contra las mujeres y brinda espacios para el intercambio de saberes y acciones.29

Además del empoderamiento profesional, también es fundamental el empoderamiento de la mujer, para que se sienta capaz de buscar ayuda cuando la necesite. Para eso, la UBS necesita ser un espacio dialógico abierto que involucre discusiones, donde la enfermera juega un papel fuerte como formadora. Este hecho requiere referentes teóricos y metodológicos que sustenten las prácticas de los profesionales de la salud que actúan en la ESF.30

Algunas limitaciones dificultaron la recopilación de datos. Muchos participantes se negaron a contribuir con la investigación, por falta de disponibilidad de tiempo, otra parte significativa de los profesionales estaba de baja por formar parte de grupos de riesgo para la COVID-19. Así, se recogieron un total de 128 cuestionarios y el error pasó a ser de un 6,22 %. Otro factor es que los aspectos metodológicos adoptados no permitan generalizar los hallazgos, ya que solo presenta la realidad de un determinado lugar, en un determinado período de tiempo, por lo que es importante señalar y desarrollar investigaciones que investigar el conocimiento de los enfermeros de la ESF sobre VCM a nivel estatal y nacional.

La investigación refuerza que los puntos de fragilidad para la prevención de la VCM, referentes a los profesionales y que dificultan la gestión de casos de violencia, deben ser identificados y minimizados, para permitir una mayor comprensión de su magnitud. Por lo tanto, se indica la necesidad de inversiones en educación permanente, a fin de capacitarlas para la prevención, la acogida solidaria y el estímulo de la notificación, así como para promover una intervención profesional humanizada, interdisciplinaria e intersectorial.

En conclusión, las enfermeras de familia que actúan en el municipio, en su mayoría, no realizaron actividades de capacitación o sensibilización sobre el enfrentamiento a la violencia, respondieron de forma correcta entre cinco y nueve de las diez preguntas relacionadas con el tema. Sin embargo, cuestionaron la necesidad de reportar esta lesión, importante instrumento que incentiva la construcción de políticas públicas para enfrentarlo.