Introducción

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una entidad que, más allá de las afectaciones reproductivas que lo caracterizan, constituye un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV).1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Adquiere mayor relevancia debido a que algunas investigaciones11,12,13,14,15,16,17,18,19 sugieren que este riesgo, no solo ha aumentado en la mujer que padece el síndrome, sino también en sus familiares. Estamos frente a un trastorno con una base genética importante. Por ende, no solo debemos estudiar a la mujer que padece el síndrome, sino que se debería realizar una búsqueda activa de estos factores en sus familiares, sobre todo en los de primer grado, en pos de una labor preventiva.

Existen estudios que demuestran la mayor frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), en estas personas.3,12,15,17,18Yirdis y otros12 demostraron que la posibilidad de desarrollar DM2 es 2,7 veces mayor en familiares de mujeres con SOP que en familiares de mujeres que no padecen esa enfermedad. Cheviakoff y otros13 detectaron antecedentes de DM2 en el 59,3 % de familiares de primer y segundo grado de las pacientes con SOP. Ehrmann y otros14) reportaron un mayor porciento de tolerancia a la glucosa alterada (TGA), DM2, así como insulinemias más altas en ayuna en familiares de mujeres con el síndrome.

Por su parte, Benítez y otros15) informaron una prevalencia de DM2 de 27,8 % para el equipo de control y de 62,0 % para los familiares de pacientes con SOP (p < 0,005). Este último grupo también presentó dos veces más riesgo de alguna alteración metabólica. Sam y otros19 también reportaron mayor frecuencia de factores de riesgo cardiovasculares (DM2 y dislipidemia) en familiares de primer grado de mujeres con SOP. Raskauskiene y otros20 presentaron un índice HOMA-IR con valores medios más altos en las hermanas de mujeres con SOP que en las hermanas de los controles.

Los familiares de primer grado (F1G) de las mujeres con SOP constituyen un grupo vulnerable para desarrollar factores de riesgo de ECV. En el mundo, este no ha sido un tema extensamente estudiado y en Cuba ha sido poco abordado. En nuestro país solo hemos encontrado referencia de un estudio de la propia autora,21 con otro diseño metodológico. Por tal motivo, nos propusimos demostrar que los familiares de primer grado de las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico tienen mayor frecuencia de trastornos del metabolismo hidrocarbonado, dislipidemia y resistencia a la insulina.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal con 36 F1G de mujeres con y sin SOP. Ni los familiares de las mujeres con SOP, ni los del grupo de control tenían antecedentes conocidos de DM2, prediabetes, dislipidemia, hipertensión arterial (HTA) ni ECV. Los F1G de ambos grupos fueron pareados a razón de 1:1, por edad ± 5 años, tipo de parentesco, sexo y valoración nutricional según el IMC (peso en kg/talla en m2).22 Se les realizó un examen físico que incluyo peso, talla y tensión arterial para descartar HTA en el momento de la inclusión. También se les indicó una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 h (PTGo 2h) para medir glicemia e insulinemia. Se determinó el índice HOMA-IR, colesterol total, triglicéridos, colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL col) y colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL col).

El índice HOMA-IR se consideró normal por debajo de 2,6 y la PTGo2h se interpretó según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes.23,24 Para los lípidos se consideró normal los valores por debajo de 5,2 mmol/l para el colesterol total, 1,7 mmol/l para los triglicéridos, 3,0 mmol/l para las LDL col y por encima de 1 mmol/l para las HDL col. Se determinaron las distribuciones de frecuencia de las variables cualitativas, y la media y desviación estándar de las cuantitativas.

Las variables cuantitativas se consideraron como normales o patológicas según los valores de referencia establecidos. Se utilizó la prueba de T de Students para las variables cuantitativas con distribución normal y la prueba no paramétrica de Mann-Whitney para las variables que no se distribuyeron de forma normal (p del Kolmogorov-Smirnov < 0,05). Se utilizó la prueba Chi cuadrado para las variables cualitativas en pos de evaluar la significación estadística. En todos los análisis se consideró 0,05 como nivel de significación estadística.

A todos los participantes se les pidió el consentimiento informado previo a la inclusión en el estudio y la investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la institución.

Resultados

En cuanto al tipo de parentesco en ambos grupos el 50,0 % correspondió a madres, el 27,8 % a padres y el 22,2 % a hermanas o hermanos. De igual manera, en ambos grupos el 66,7 % de los familiares estudiados correspondieron al sexo femenino y el 33,3 % al masculino. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p ≥ 0,05).

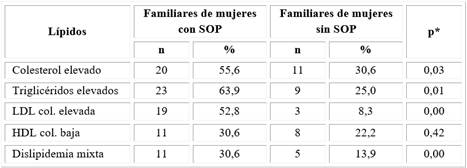

En la tabla 1 se muestran las características generales del grupo de estudio y del grupo control.

Tabla 1 Características generales de los familiares de mujeres con y sin el síndrome de ovario poliquístico

*: desviación estándar.

La tabla muestra que la edad media de los F1G de las mujeres con SOP fue 49,86 años y la de los F1G de las mujeres sin SOP fue 48,75 años. La media del IMC del grupo de estudio fue 24,9 kg/m2 y la del grupo control fue de 24,3 kg/m2.

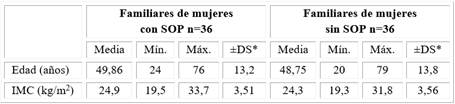

En la tabla 2 se presentan los resultados de las variables metabólicas en ambos grupos.

Tabla 2 Variables metabólicas en familiares de primer grado de mujeres con y sin el síndrome de ovario poliquístico

*: prueba T de Students (media y desviación estándar)

**: prueba Mann-Whitney (mediana y rango)

***: desviación estándar.

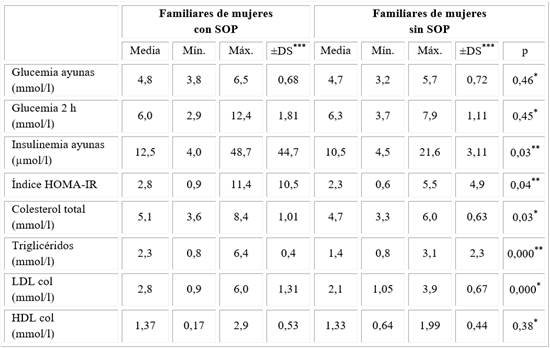

La tabla 3 expone la categorización de los resultados de la PTG oral de 2 h en los dos grupos estudiados.

Tabla 3 Metabolismo de los carbohidratos y resistencia a la insulinaen familiares de primer grado de mujeres con y sin el síndrome de ovario poliquístico

*: prueba de Chi cuadrado.

Se observa que al 13,9 % de los F1G de las mujeres con el síndrome se les diagnóstico un GAA y al 11,1 % de los familiares de las mujeres sin SOP. Se detectó una TGA en el 22,2 % del grupo de estudio y al 8,3 % del grupo control. A solo un familiar del grupo de estudio se le diagnosticó una DM2. El 52,8 de los familiares de mujeres con SOP estudiados tuvieron RI y el 30,5 % de los familiares de las mujeres sin el síndrome. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p ≥ 0,05).

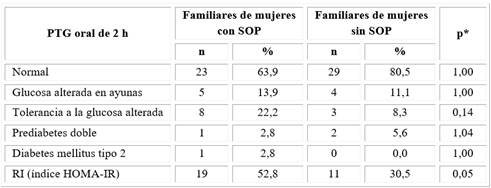

En la tabla 4 se presenta el comportamiento de los lípidos en los dos grupos estudiados.

Discusión

Cuando analizamos la media de las variables metabólicas no es raro que, tanto la glucemia de ayuna, como a las 2 h después de la administración de la dextrosa, estuvieran en rango de normalidad, si tenemos presente que uno de los requisitos del estudio es que los familiares no tuvieran diagnóstico conocido de DM2. Sin embargo, la mediana, tanto de la insulinemia basal, como el índice HOMA-IR en el grupo de estudio denota mayor presencia de RI, lo cual no sucedió con el grupo control. Lo anterior demuestra que en los F1G de las mujeres con SOP existe un estado subyacente de RI y que está determinado genéticamente. Incluso independiente del peso corporal (la media del peso corporal se encontraba en el rango de normopeso).

Estos resultados son coherentes con los reportados por otros autores.16,17,20,25,26Sam y otros16 estudiaron 385 hermanas de mujeres con SOP y 125 controles. En dicho estudio se demostró que tanto la media del índice HOMA-IR, como la insulinemia basal fueron significativamente más elevados en las hermanas de mujeres con SOP que en los controles, similar a lo reportado en este estudio. El año siguiente, el mismo grupo de investigadores estudiaron a 215 madres de mujeres con SOP y 62 controles y obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la media del valor del índice HOMA-IR.

En fecha más reciente, Sam y otros16 estudiaron a 196 hermanos de pacientes con SOP y 169 controles. Demostraron que los niveles de insulinemia en ayunas y el índice HOMA-IR son significativamente más altos en los hermanos de las mujeres con el síndrome. En todos los familiares de primer grado de mujeres con el síndrome la media de la insulinemia fue superior comparado con los controles, al igual que en el presente estudio.

Por su parte, Diamant y otros27 estudiaron hermanas de mujeres con SOP y encontraron una disminución de la sensibilidad a la insulina, comparada con el grupo control. Shabir y otros28 informaron que el 100 % de las madres de mujeres con SOP estudiadas tenían un índice HOMA-IR por encima del valor normal, al igual que el 72,2 % de las hermanas. Sir Petermann y otros17 plantearon que la prevalencia de RI es 2 veces mayor en padres de mujeres con SOP que en los controles. Incluso, cuando se ajuntan por edad e IMC, al igual que en este estudio. Baillargeon y otros29 reportaron que la sensibilidad a la insulina se redujo en un 38 % en los hermanos de mujeres con SOP, lo cual fue significativo al compararlo con los controles.

En el 2018, Yilmaz y otros30 realizaron una revisión sistemática y metaanálisis en busca de evidencia científica tras la mayor prevalencia de RI en familiares de mujeres con SOP. Incluyó 19 artículos y concluyeron que los niveles de insulinemia basal y el valor del índice HOMA-IR son significativamente más altos en madres, padres y hermanas de mujeres con el síndrome, comparado con los familiares de mujeres sin esta enfermedad. Estos resultados están correspondencia con los reflejados en el presente estudio.

En Cuba, Ovies y otros21 publicaron un estudio con 36 familiares de mujeres con SOP y 65 familiares de mujeres sin SOP. En este, se incluyeron familiares de primero y segundo grado y no se excluyeron los antecedentes conocidos de factores de riesgo de ECV. Se evidenció que el 42,2 % de los parientes de las mujeres con el síndrome tenían RI y solo el 13,8 % de los familiares de las mujeres sin SOP, lo cual es una diferencia estadísticamente significativa.

Al categorizar los resultados de la PTGo2h, aunque las diferencias estadísticas no fueron significativas, es importante señalar que la mayoría de los casos a los que se les detectó algún trastorno del metabolismo de los carbohidratos pertenecieron al grupo de estudio. Lo anterior no es sorprendente si toma en consideración que los valores medios del índice HOMA-IR denotan RI y que más de la mitad de ellos tenían RI, lo que está en correspondencia con los resultados de otros autores.11,12,14,17

Yirdiz y otros12 demostraron que la posibilidad de desarrollar DM2 era casi 3 veces mayor en familiares de mujeres con SOP frente al grupo de control. Otros autores13,14,15) también detectaron mayor frecuencia de TGA y DM2 en familiares de primer y segundo grado de las pacientes con síndrome.

En cuanto al metabolismo de los lípidos, uno de los requisitos para incluirse en el estudio era no tener antecedente conocido de dislipidemia, por lo que las medias de los valores de colesterol son normales en ambos grupos, aunque algo superior en el grupo de estudio. Sin embargo, resulta interesante que el valor medio de los triglicéridos estuvo por encima del rango normal en los familiares estudiados de mujeres con SOP. Los porcentajes de nuevos casos diagnosticados con dislipidemia siempre fueron significativamente superiores en este grupo, lo cual es coherente con los reportes de la literatura.19,31 A pesar de que la media de las LDL col fue normal, cuando se calculó el porcentaje con niveles elevados fue muy superior en los F1G de mujeres con SOP. El porcentaje de HDL col bajas fue ligeramente superior en los F1G de mujeres con el síndrome. Es decir que, los familiares de mujeres con SOP tienden a presentar un perfil lipídico más aterogénico.

En el estudio del 2005 de Sam y otros16 se informa que los niveles de colesterol total y LDL col fueron significativamente más altos en las hermanas con fenotipo de SOP que en las hermanas sin fenotipo SOP y los controles. En una investigación realizada un año después, se reportó que los valores medios de colesterol total y LDL col fueron significativamente más altos en las madres de mujeres con SOP que en los controles. Aunque no hubo diferencias significativas entre las medias de los niveles de triglicéridos, es importante señalar que, en el caso de las madres del grupo de estudio, estuvo por encima del valor normal (1,89 ± 1,69). En el caso de los controles, estuvo dentro del rango normal (1,49 ± 0,96).

Sam y otros19 realizaron en el 2008 un estudio en hermanos de mujeres con el síndrome y ratificaron que los valores de colesterol total y LDL col fueron significativamente superior. En esta ocasión, el valor medio de los triglicéridos también fue significativamente mayor en los hermanos de mujeres con SOP. Todos estos resultados son similares a los encontrados en el presente estudio y confirman lo planteado hasta el momento del mayor riesgo cardiometabólico en estos familiares.

Yilmaz y otros,30 en la revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2018, incluyeron 14 estudios que arrojaron evidencia de la prevalencia de dislipidemia en familiares de primer grado de mujeres con SOP. Demostraron que la frecuencia es significativamente más alta en las madres de mujeres con este padecimiento, sobre todo a expensas de colesterol total y los triglicéridos. Estos últimos tuvieron similares resultados a los de esta investigación y a los reportados por Baillaigeon y otros.29

Los resultados del presente estudio, al igual que los de Yilmaz y otros,31 no presentaron diferencias significativas en los niveles de HDL col entre familiares de mujeres con y sin SOP. Sin embargo, Baillaigeon y otros29) sí reportaron una disminución significativa de las HDL col en hermanos de mujeres con SOP.

A la luz de estos resultados concluimos que los familiares de las mujeres con SOP tienen mayor frecuencia de RI. Son más propensos a sufrir trastornos del metabolismo hidrocarbonado y dislipidemia, y por tanto, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Aquí radica la importancia de no solo estudiar y dar seguimiento a estas pacientes, sino también de realizar una búsqueda activa de estos factores en sus familiares, ya que constituyen sin duda un grupo en riesgo donde se puede realizar una labor preventiva.