Introducción

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se ha convertido en uno de los problemas de salud con mayor incidencia, razón por la cual, se ha concentrado mayor atención por parte de la ciencia (Brzozowski & Caponi, 2017); debido a que es el trastorno de neurodesarrollo más frecuente en un contexto clínico, con una prevalencia del 5.2% que afecta a más de 36 millones de personas tan solo en Latinoamérica. Los datos de prevalencia indican que se da mayormente en la población infantil, sin embargo, aproximadamente entre el 50-70% sigue presentando sintomatología significativa de trastorno durante la adolescencia (Ostrosky, 2018).

En el caso de México, el informe sobre sistema de salud mental, expone que los principales problemas que obstaculizan la atención oportuna en el TDAH son: la falta de inclusión de los trastornos mentales en el primer nivel de atención y la carencia de un tratamiento específico para los niños y adolescentes (Bello, 2020).

Por ello, la importancia científica, en encontrar alternativas de solución en etapas tempranas del desarrollo humano; específicamente durante la niñez y adolescencia (Rodillo, 2015); dado que, padecer de dicha condición supone grandes limitaciones en las interacciones y adquisición de habilidades para un adecuado crecimiento y desarrollo.

Así, los estudios llevados a cabo en los últimos años, han dejado en evidencia que, el TDAH compromete seriamente el desarrollo del adolescente, pues constituye un factor comórbido que expone la aparición de otros problemas de salud, entre ellos, trastornos de ansiedad, dificultades de aprendizaje, de socialización y trastornos del estado de ánimo (National Institute for Health and Care Excellence, 2018). Por lo que, conviene encontrar alternativas de solución a tal problema, a partir de las aportaciones de estudios en torno al tema, que permitan identificar las estrategias de intervención que más se han utilizado, específicamente para la población adolescente.

Ante esto, diversas disciplinas como la neurología, la neurociencia y la genética han realizado investigaciones médicas, en búsqueda de soluciones ante el TDAH (Rusca-Jordán & Cortez-Vergara, 2020). Donde han comprobado la efectividad de medicamentos, como parte de los tratamientos para el TDAH.

De manera semejante, las ciencias del comportamiento, como la psicología, no han sido ajenas al estudio de tratamientos destinados a la intervención del TDAH, por un lado, por los vacíos existentes en los tratamientos médicos, y, por el otro, por la necesidad de profundizar en el comportamiento de quienes padecen dicha condición. Al respecto, existe evidencia científica que recomiendan el énfasis desde el modelo cognitivo conductual y la terapia de conducta pues han demostrado mayor eficacia empírica (Hodgson et al., 2014).

La terapia de conducta ha demostrado efectos positivos en la mayoría de los casos de TDAH en niños y adolescentes, donde además participan personas importantes del entorno, con los cuales socializan los adolescentes afectados, es decir, padres y educadores. Asimismo, la intervención cognitivo conductual ha demostrado efectividad en adolescentes, en casos con sintomatología leve y moderada, que han utilizado este tratamiento como alternativa al rechazo o la poca adhesión al tratamiento médico y farmacológico.

Siguiendo con lo antes mencionado, la intervención cognitivo conductual en adolescentes con diagnóstico de TDAH ha demostrado efectividad, cuando se incluye la participación de padres y docentes, así mismo, se evidencia mejora en la función ejecutiva en pacientes medicados y no medicados en adolescentes; lo cual resulta fundamental para su óptimo desarrollo.

De esta manera, al revisar diversas fuentes de información se evidencia que, existen estudios que dan cuenta de la relevancia del enfoque cognitivo conductual en poblaciones adolescentes con diagnóstico de TDAH, siendo los aportes, en su gran mayoría, de carácter internacional, aunque estas presentan limitaciones. Por lo que, resulta indispensable, seguir investigando la efectividad de este tipo de intervenciones y con ello tener la posibilidad de mejorar la precisión de los tratamientos en cuestión. Por consiguiente, el presente estudio tiene como objetivo revisar las investigaciones psicológicas que abordan el enfoque cognitivo conductual realizadas en adolescentes con TDAH para conocer la metodología y técnicas empleadas en los últimos 10 años.

Materiales y métodos

La presente investigación, con diseño teórico-sistemática, se realizó bajo un proceso de revisión exhaustiva, recopilación y análisis de los principales avances, respecto de la intervención cognitivo conductual en adolescentes con diagnóstico de TDAH, siguiendo una metodología sistemática y ordenada con el modelo PRISMA, empleado el método de búsqueda bibliográfica en las bases de datos: Medline/ PubMed, Scopus, Google académico, SciELO y Biblioteca virtual en salud.

Se utilizaron tres categorías que guiaron la búsqueda: población, trastorno e intervención, con las cuales se hicieron diversas combinaciones 1) población (adolescentes, adolescentes, teenagers) 2) trastorno (ADHD, TDAH) 3) intervención (treatment/ tratamiento intertervention/intervención program/programa therapy/terapia; cognitive behavioral/ cognitivo conductual). De la misma manera, se hizo uso de operadores boléanos (AND, OR, NOT).

Se consideraron artículos escritos en inglés y español, publicados en los últimos 10 años (2012 a 2021), que contemplaran estudios de intervención individual o grupal con adolescentes de entre 12 a 21 años de edad. La búsqueda se enfocó a ensayos controlados aleatorizados, artículos de acceso abierto y publicados en su totalidad. Los criterios de exclusión fueron: artículos repetidos, artículos con muestras en niños (-11), y en adultos (+21), intervenciones únicamente farmacológicas o donde el TDAH no es el principal diagnóstico y/o estudios que incluyeran otro trastorno además de TDAH.

Resultados y discusión

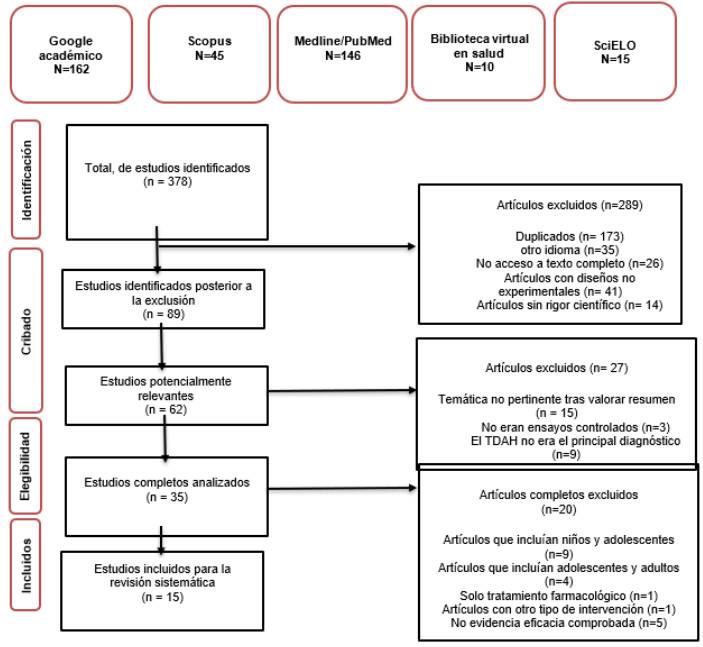

Para la selección de los artículos, se analizaron los documentos aportados por la búsqueda mediante las palabras clave. Inicialmente fueron identificados 378 artículos, los cuales fueron revisados en base a criterios de inclusión, características de la población, la intervención llevada a cabo y su eficacia, así como año y publicación.

Los artículos encontrados se filtraron de acuerdo al modelo PRISMA, excluyendo 289 artículos, por razones como, estar duplicados, idioma diferente a español e inglés, limitación en el acceso completo, estudios no experimentales y con deficiencias científicas. Una vez, excluidos estos artículos quedaron un total de 89, de los cuales se excluyeron 27, por tener una temática no pertinente tras valorar el resumen, el TDAH no era el principal diagnóstico y no eran ensayos controlados, quedando así un total de 35 artículos identificados posterior a la exclusión, en donde se excluyeron aquellos que incluían población infantil y adulta, así como aquellos que utilizaron otras estrategias de intervención, además de no comprobar eficacia. Finalmente, 15 artículos cumplieron con los criterios de inclusión (Figura 1). La evaluación de la graduación de la calidad de la evidencia de los artículos se realizó con el sistema GRADE.

Los estudios presentados fueron en los años de 2012 al 2021 en diferentes países, como: Estados unidos (40%) Inglaterra (13.33 %), España (13.33%), Alemania (6.6%), Francia (6.6%), México (13.33%) y Perú (6.6%). En relación a las intervenciones el 80% de los artículos son intervenciones individuales, mientras que el 13.33% son intervenciones grupales y solo un estudio (6.6%) es de caso único. Con relación al sexo de los participantes, en el 100% de los estudios se ha trabajado con hombres y mujeres. En referencia a la edad, oscilan entre los 12 a 21 años de edad.

Con respecto a la duración de las intervenciones, ésta oscila entre las 8 a 12 sesiones, donde se aprecia que los 15 artículos incluidos, es decir, el 100% están bajo el enfoque cognitivo conductual para el abordaje del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, en las cuales se aplican una serie de técnicas de corte cognitivo conductual enfocadas a disminuir la sintomatología propia del TDAH, en donde la mayoría de la población estudiada reportan satisfacción con el tratamiento.

En relación a las técnicas, el 100% de los estudios han incluido una diversidad de técnicas, tanto cognitivas, como conductuales, resaltándose aquellas centradas en: psicoeducación, control de impulsos, habilidades organizativas, atención, procrastinación y reestructuración cognitiva (Tabla 1). En referencia con los resultados de las intervenciones, el 100% de los estudios incluidos han demostrado una eficacia comprobada en el abordaje del TDAH en adolescentes, debido a que, los síntomas han disminuido considerablemente. En ese sentido, desde el modelo cognitivo- conductual, se propicia a desarrollar sesiones orientadas al conocimiento del problema, al control de distractores que guardan relación con la intención, estrategias de habilidades sociales y autoistrucciones orientadas al control de la hiperactividad, técnicas de relajación, manejo cognitivo y emocional para controlar la impulsividad.

Con respecto al análisis del tamaño del efecto, de los 15 artículos analizados, son tres los que describen este dato. El estudio de (Langberg et al., 2012; Haydicky et al., 2015), describen grandes tamaños del efecto d=0,8. Sin embargo, algunos autores como es el caso de Geissler (2019), optaron por tomar el tamaño del efecto más pequeño d=0,5 argumentando que el enfoque planificado por inatención podría diluir el verdadero efecto esperado.

Los resultados de la presente investigación, significan que mayormente las técnicas se centran en trabajar los procesos más afectados en el TDAH, como son: inatención, inquietud e impulsividad. A esto, Rodillo (2015), menciona que en los adolescentes es frecuente encontrar dificultad para organizarse, iniciar y completar tareas. Además, presentan problemas para inhibir conductas con recompensa inmediata, seguir las reglas de la clase, regular sus emociones, hacer o mantener amigos, resolver problemas, así como poca flexibilidad cognitiva; por lo que, de acuerdo con este autor, todo esto puede afectar su desempeño y sus relaciones sociales, por lo que concluye que el incluir técnicas que apoyen al tratamiento de estos síntomas resulta efectivo.

Un dato que llama la atención es que, los adolescentes de los estudios acompañaban el tratamiento psicológico con el farmacológico. Esto en parte se puede explicar, a lo que Hamdan et al. (2011), refieren que, aun existiendo otros tratamientos no farmacológicos que han sido aprobados empíricamente por su eficacia, el uso de medicación sigue siendo considerado primera línea de intervención.

Estos resultados, coinciden con otros estudios realizados, donde la duración de las sesiones es variable, con una media de 10 sesiones; y con un tiempo de duración promedio de 60 minutos, los cuales, están planteados en función del nivel de afectación que presentan los participantes, así como, en su nivel de progresión y avance con el tratamiento.

Otra característica del adolescente con TDAH es que suele procrastinar y una vez iniciado el trabajo se distrae fácilmente o tiene dificultad para completar las tareas, especialmente si son extensas o requieren mucho esfuerzo. Respecto a lo emocional, pueden desplegar afectos tanto positivos como negativos, en forma excesiva a la situación. Estos síntomas incluyen fácil frustración con explosiones de rabia, por lo que a menudo parecen emocionalmente inmaduros comparados con sus pares.

Dado lo anterior, las limitaciones son evidentes al no incluir al menos una técnica en las intervenciones que atienden a los procesos centrales implicados en el TDAH, como es la autorregulación, el autocontrol y la planificación. Ante esto Hernández & Licona (2021), mencionan abordar uno del principal déficit que derivan en problemas conductuales: como lo es el control inhibitorio, lo cual resulta de gran importancia debido a que los adolescentes con TDAH que no han sido tratados, sea a involucrarse en conductas de alto riesgo como el abuso de sustancias, la conducta sexual de riesgo, así como la de comorbilidades.

Los resultados basados en los 15 artículos hacen hincapié al trabajo en conjunto, es decir: los adolescentes, la familia y profesores, para garantizar la eficacia de dichos tratamientos. Estos resultados significan que además de enfocarse a reducir la sintomatología del TDAH en los adolescentes, es necesario hacer partícipe a las personas de su entorno, principalmente donde se están presentando mayores dificultades.

Cabe precisar, que existen limitaciones en el estudio, como fueron la inaccesibilidad a bases de datos, el tiempo de búsqueda, no incluir otras intervenciones diferentes a la terapia cognitivo conductual. No obstante, se logró detectar que los estudios identificados en el ámbito nacional e internacional, destacan la eficacia de las intervenciones cognitivo conductuales mayormente a corto plazo, así mismo, respaldan los beneficios clínicos sobre los adolescentes con TDAH.

De manera general, los artículos encontrados con este tipo de intervención, sugieren que el modelo cognitivo conductual resulta eficaz para reducir los síntomas del TDAH y el deterioro funcional en adolescentes, en comparación con el tratamiento habitual, principalmente si este se acompaña del tratamiento farmacológico. En los estudios previos, se ha demostrado que, el abordaje de dicho trastorno, desde el enfoque cognitivo conductual es eficaz, dado que se demuestra diferencias clínicamente significativas entre los síntomas pre y postratamiento. Fig 1, Tabla 1

Nota. Esta figura muestra el proceso de selección de los artículos

Nota. Esta figura muestra el proceso de selección de los artículosFig. 1 - Diagrama de flujo PRISMA.

Tabla 1 - Evidencia y calidad de artículos sistema GRADE.

| Autores y año | Nivel de Evidencia y grado de recomendación | Calidad | |

|---|---|---|---|

| 1 | Sibley et al. (2012) | 2 B | Aceptable |

| 2 | Langberg et al. (2012) | 2 B | Aceptable |

| 3 | Antshel et al. (2012) | 2 B | Aceptable |

| 4 | Sibley et al. (2013) | 2B | Aceptable |

| 5 | García el al. (2014) | 2B | Aceptable |

| 6 | Vidal et al. (2015) | 2 B | Aceptable |

| 7 | Antshel & Olszewski (2014) | 2B | Aceptable |

| 8 | Boyer et al. (2015) | 2 B | Aceptable |

| 9 | Sprich et al. (2015) | 4 D | Regular |

| 10 | Haydicky et al. (2015) | 2 B | Aceptable |

| 11 | Sprich et al. (2016) | 2B | Aceptable |

| 12 | Geissler et al. (2018) | 2 B | Aceptable |

| 13 | Novik et al. (2020) | 2 B | Aceptable |

| 14 | Samaniego et al. (2020) | 2B | Aceptable |

| 15 | Grandjean et al. (2022) | 2 B | Aceptable |

Nota. Esta tabla muestra el grado de evidencia de los artículos incluidos en la revisión sistemática, de acuerdo al sistema GRADE.

Conclusiones

La presente revisión sistemática tuvo como objetivo identificar las intervenciones cognitivo conductuales realizadas en adolescentes con TDAH para mejorar la precisión de los tratamientos. La información recopilada durante los últimos 10 años, ha demostrado que la intervención cognitivo conductual, resulta eficaz para adolescentes con TDAH, debido a la mejora después de la aplicación del tratamiento.

Los programas de intervención cognitivo conductual se desarrollaron con adolescentes, de ambos sexos, entre los 12 a 21 años de edad. En donde se aprecia que la duración y tipo de sesiones, se enfocan a las necesidades de la población y a reducir la sintomatología presentada por el trastorno mencionado.

Las intervenciones incluidas en la presente revisión, bajo estrategias de intervención cognitivas y conductuales, han demostrado ser favorables para los adolescentes. Sin embargo, damos cuenta que gran parte de estos tratamientos son intervenciones indirectas al adolescente y siguen los mismos principios que los tratamientos validados en población infantil, es decir, comparado con el gran número de investigaciones de tratamiento psicológico en niños, existe escasa evidencia sobre intervenciones psicológicas directas al adolescente.

Se concluye a partir de los reportes encontrados, que profesionales de la salud adapten las intervenciones cognitivo conductuales, específicas a las necesidades del adolescente, ya que se dan los mismos tratamientos a todos los adolescentes sin tomar en cuenta factores personales y sociales propios de cada individuo.

Además de, considerar las respuestas conductuales, es relevante incluir para futuras investigaciones, los cambios en diversas funciones ejecutivas, y así, evaluar intervenciones de corte cognitivo conductual centradas en los síntomas persistentes de inatención e hiperactividad/ impulsividad.

Finalmente, se sugiere mostrar la eficacia de los tratamientos cognitivos conductuales a largo plazo en la calidad de vida del adolescente con TDAH, esto debido a que en gran parte de los estudios solo reportan su eficacia a corto plazo.