INTRODUCCIÓN

Los videojuegos (VJ) forman parte del quehacer cotidiano y social de los adolescentes y llegan, incluso, a ser empleados por nueve de cada 10 de ellos; además, un tercio de la población que transita por esta etapa de la vida dedica entre una y dos horas al día a esta forma de ocio.1

Al abordar ejemplos sobre la prevalencia del uso de los VJ se estima que en Turquía entre el 4,32% y el 28,8% de los adolescentes reconocen la adicción a estas nuevas tecnologías.2 Un estudio3 cita investigaciones realizadas en diferentes contextos y plantea que en Europa, específicamente en Checoslovaquia, el 11% de los adolescentes de 16 años muestra un uso excesivo de los VJ. Los referentes de la problemática en Francia ponen de manifiesto que un 8,8% de los adolescentes juega de forma patológica y, en Suecia, el 1,3% declara una adicción al juego online, frente al reconocimiento de este problema por parte de un 2,4% de los padres. En España un 33% de los adolescentes entre los 12 y los 17 años son jugadores online y un 6,8% de los videojugadores offline tienen dictamen de juego patológico; no obstante, según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y el Plan Nacional sobre Drogas,4 no existe un gran volumen de estudios sobre la prevalencia del trastorno de los VJ en este país.4

Las investigaciones llevadas a cabo en América Latina en torno a este fenómeno son escasas,1,5 equivalentemente hay muy poca producción científica sobre instrumentos de valoración de la adicción a los VJ, además la producción existente es de baja calidad producto de la falta de conceptos y de criterios estandarizados.3 Pese a lo antedicho, la creciente prevalencia a nivel mundial de la adicción a los VJ exige una mejor calidad de los estudios científicos para generar evidencia sobre este importante problema de salud pública.2

En Cuba, aunque no hay datos amplios a nivel de población sobre el consumo de los VJ, en información fechada en el año 2019 sobre el uso de estas tecnologías por adolescentes habaneros, a partir de estudios del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Cubano de Radio y Televisión, de una muestra de 296 sujetos entre 12 y 18 años, el 74,9% declaró consumir VJ.6 En un estudio contextualizado en Cienfuegos un 84% de los adolescentes afirma videojugar.7

En la Provincia de Villa Clara la problemática relacionada con el uso de los VJ es una preocupación de los profesionales de la Atención Primaria de Salud (APS) debido al incremento de las necesidades asistenciales por esta causa, tanto de forma directa como asociado a otras alteraciones de la salud mental. En este sentido, en el Municipio de Encrucijada, se exacerban las demandas de atención en el Centro comunitario de Salud Mental (CCSM) ante la preocupación de padres o tutores de adolescentes por el comportamiento de sus hijos ante los VJ y se han detectado, igualmente, conductas problemáticas respecto a esta forma de entretenimiento en pacientes que acuden por otras razones. Las manifestaciones de aislamiento social, anergia, rechazo de actividades alternativas, trastornos emocionales, conflictos con el entorno, entre otras peculiaridades, son comunes. Si se desconocen las características de este comportamiento y si no se cuenta con un diagnóstico certero, serán prácticamente imposibles el diseño y la implementación de acciones de prevención y tratamiento. El objetivo de la presente investigación es caracterizar el patrón de uso de los VJ en adolescentes que asisten al CCSM.

MÉTODOS

Diseño y población

Se realizó un estudio descriptivo transversal en el CCSM del Municipio de Encrucijada, de la Provincia de Villa Clara, durante el año 2022. El universo de estudio estuvo conformado por 93 adolescentes que asistieron a la Consulta de Psiquiatría infantil, dato que se obtuvo de la revisión documental de las Hojas de atención al paciente en la consulta médica.

Un muestreo no probabilístico por conveniencia fue utilizado para seleccionar la muestra (n) y se consideraron criterios de inclusión (consentimiento informado del padre o tutor del adolescente de que su hijo o protegido iba a conformar la muestra de una investigación, consentimiento del adolescente para ser parte del estudio y estar aptos física, mental y socialmente para participar en el procedimiento) y criterios de exclusión (incumplir alguno de estos postulados y no contestar de forma íntegra los instrumentos diagnósticos aplicados). La muestra quedó conformada por 89 adolescentes.

Procedimientos/recolección y manejo de datos

Se realizó una entrevista semiestructurada que tuvo como propósito obtener información sobre las características socio-demográficas y las asociadas al patrón de uso de los VJ de los pacientes.

En un segundo encuentro se implementó la prueba de dependencia a los VJ (TDV). Este instrumento está compuesto por cuatro dimensiones: abstinencia (ítems 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 21 y 25), término que hace referencia al malestar que se presenta cuando no pueden utilizar los VJ y a su utilización para aliviar problemas psicológicos; abuso y tolerancia (ítems 1, 5, 8, 9 y 12), que indica que se juega progresivamente más que al principio y, en cualquier caso, de forma excesiva; problemas ocasionados por los VJ (ítems 16, 17, 19 y 23), se refiere a las consecuencias negativas del uso excesivo de los VJ y dificultad en el control (ítems 2, 15, 18, 20, 22 y 24), que refleja las dificultades en dejar de jugar, a pesar de que no sea adecuado ni funcional hacerlo en ese momento o en esa situación.8 Este instrumento fue diseñado para la población española, pero han sido reconocidas su validez y su confiabilidad en el contexto cubano debido a sus adecuadas propiedades psicométricas.7 Sin desdeñar el planteamiento anterior, el TDV fue sometido a criterio de expertos (profesionales con más de cinco años dentro de la APS e igual período de trabajo con adolescentes, incluidos dos Licenciados en Psicología y dos Especialistas en Pediatría pertenecientes a Grupos Básicos de Trabajo (GBT) y un Especialista en Medicina General Integral, Jefe del GBT 1. Se solicitó la opinión de los expertos sobre la redacción del instrumento y, por consenso, se varió la escritura del cuestionamiento 2, se incluyó en el postulado el teléfono móvil como soporte tecnológico y se sustituyó el artículo el por la al hacer referencia a la computadora personal y se modificaron, en igual sentido, los ítem 7 y 17. En la pregunta 10 se sustituyó la palabra obsesionado por encaprichado, más utilizada entre los adolescentes estudiados. El TDV modificado se piloteó entre adolescentes que acudieron incidentalmente al Consultorio del Médico de Familia 6-13 debido a su cercanía al CCSM. El TDV se aplicó de forma individual y universal.

Variables del estudio

Etapa de la adolescencia: según años cumplidos a partir de la fecha de nacimiento: temprana (10-14 años), intermedia (15-16 años) y tardía (17-19 años).

Sexo: masculino y femenino.

Patrón de uso de los VJ:

Dependencia a los VJ: patrón desadaptativo del uso de los VJ que conllevó a un deterioro o malestar clínicamente significativos expresados por factores como tolerancia, abstinencia, tiempo de juego excesivo, deseo de jugar, descuido de otras actividades y dificultad de control. Dependencia baja (de cero a 31 puntos), dependencia moderada (de 32 a 66 puntos) y dependencia alta (de 67 a 100 puntos).9

Los VJ de preferencia según el género: conjunto de juegos que eligió el adolescente según una serie de elementos comunes, lo que dependió de su representación gráfica, del tipo de interacción entre el jugador y la máquina, de la ambientación y de su sistema de juego (juegos de acción, de arcade, deportivos, de estrategia, de simulación, de mesa, musicales y educativos).10

Soporte tecnológico más utilizado: aparato eléctrico que sirvió de sustento al hardware o software que posibilitó el desarrollo del VJ y en el que se realizó la acción habitualmente (teléfonos móviles, consolas de VJ, tabletas y computadoras).

Número de jugadores: cantidad de personas con las que se jugó de modo usual (solo, otro compañero de juego y varios compañeros de juego).

Frecuencia de juego: número de repeticiones en que el adolescente jugó en el período de una semana (diario, de cuatro a seis días a la semana y de tres días o menos a la semana).

Intensidad de juego: magnitud del número de horas (h) diarias consumidas generalmente en videojugar (más de cinco horas diarias, de tres a cinco horas diarias y menos de tres horas diarias).

Lugar de juego: sitio preferido para jugar (casa propia, casa de amigos, Joven Club de Computación, centros de trabajo y lugares públicos).

Análisis estadístico

Los datos obtenidos se introdujeron en el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), versión 21, lo que permitió realizar el procesamiento estadístico de la información. Se elaboraron tablas de contingencia y un gráfico y se utilizaron valores absolutos (número de casos) y relativos (por cientos: %). Desde el punto de vista inferencial fue aplicada la prueba no paramétrica Chi cuadrado de independencia (X2) para demostrar relación entre variables. Esta prueba se interpretó según los siguientes valores de p: p<0,05 relación significativa entre las variables y p≥0,05 no relación significativa entre las variables.

Consideraciones éticas

Se aseguró al adolescente y a su padre o tutor que la investigación respetaría los postulados de la Declaración de Helsinki, su objetivo esencial fue científico, sin riesgos predecibles. La información obtenida no se empleó para otros fines fuera del marco del estudio. Los datos primarios se manipularon con discreción.

RESULTADOS

Predominaron los pacientes que transitaron por la etapa de la adolescencia intermedia (58,4%) y menos representados estuvieron los que se incluyeron en la adolescencia temprana (16,9%). En lo que atañe al sexo un 62,9% fue identificado como masculino (Tabla 1).

Un 51,7% de los adolescentes presentó una dependencia moderada a los VJ y un 19,1% alta. Dentro de la adolescencia temprana fue común encontrar a pacientes con una baja dependencia a los VJ (53,3%), mientras que en la intermedia (57,7%) y en la tardía (45,5%) preponderaron los que tenían dependencia moderada a esta forma de entretenimiento. Desde el punto de vista estadístico no se determinó relación de significación entre estas variables (Tabla 2).

La mayoría de los pacientes masculinos (62,5%) presentó una dependencia moderada al uso de los VJ, y se reveló un 26,8% con alta dependencia. Dentro de las féminas fue común encontrar a adolescentes con baja dependencia (60,6%), seguidas en frecuencia por las que se determinaron con una dependencia moderada (33,3%). El análisis estadístico reveló una relación de significación entre las variables (Tabla 3).

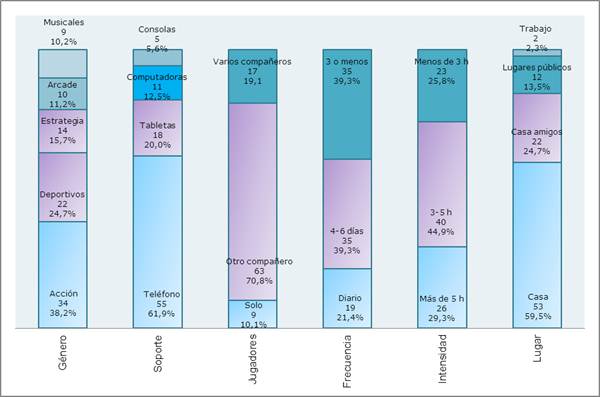

Al caracterizar otros aspectos del patrón de uso de los VJ prevalecieron los adolescentes que prefirieron los juegos de acción (38,2%) y los deportivos (24,7%); ningún adolescente prefirió los VJ educativos. El 61,9% utilizó el teléfono móvil para videojugar y fue habitual que realizaran la acción conjuntamente con otro compañero (70,8%). Los que dijeron jugar de cuatro a seis días a la semana y tres o menos días semanalmente mostraron igual por ciento (39,3%), mientras que un 44,9% declaró jugar preferentemente entre tres y cinco horas al día. El sitio predilecto para ejercer la acción de esparcimiento resultó ser la casa (59,5%) y fue infrecuente que jugaran en centros de trabajo (2,3%) -Figura 1-.

Entre los adolescentes que expresaron jugar tres o menos días a la semana un 57,9% invirtió en el juego menos de tres horas. Al exponerse a los VJ entre cuatro y seis días fue usual hallar adolescentes que consumieron de tres a cinco horas para implementar este ejercicio (48,6%), por ciento que, en esta misma categoría, fue de 62,9% en los que utilizaron diariamente estas nuevas tecnologías. El análisis estadístico reveló una relación de significación entre las variables (Tabla 4).

DISCUSIÓN

La adolescencia es una etapa de crecimiento exponencial y de exposición a riesgos considerables en la que el contexto social puede tener una influencia determinante.11

Entre los pacientes que acudieron al CCSM hubo un predominio de los adolescentes que cursaban la etapa intermedia, lo que se debió a los cambios psicológicos que ocurren en este período relacionados con la construcción de la identidad y la autovaloración y unidos a la acentuación de la necesidad de independencia de los padres y a su falta de apoyo y de comprensión, lo que pudo llevar, sin obviar otros factores, a desbalances conductuales y conflictos en el contexto familiar que no pudieron resolverse oportunamente por la inexistencia de recursos apropiados en los adultos; a esto se sumó la mayor exposición a factores de riesgo, con pobre control de las emociones. La edad por si sola no condicionó el nivel de dependencia a los VJ, lo que se debió al carácter multicausal de la desadaptación. La edad de los adolescentes no se asoció a un patrón claro de variación de la frecuencia de uso de los VJ.12

Las particularidades de la etapa de la vida que se mencionaron fueron más marcadas dentro de los pacientes masculinos producto de los estereotipos sexistas que primaron en su educación, hecho que si se relacionó con el grado de dependencia a los VJ y con elementos afines al diseño de estas nuevas formas de ocio. Debe tenerse en cuenta la congruencia entre los valores, las actitudes y los comportamientos que promueven los VJ y los imperativos de la sociedad patriarcal, situación que también justificó la predilección por los VJ de acción y los deportivos (especialmente entre los adolescentes masculinos); además, el uso de los VJ compitió ventajosamente con las actividades que se realizaron en el contexto real, las que fueron limitadas y no estimularon la participación del grupo de adolescentes por ser poco atrayentes y no ajustarse a sus necesidades y expectativas.

Dos investigaciones realizadas muestran que los adolescentes masculinos fueron más propensos a ser adictos a los VJ13 y que los varones presentaron mayor prevalencia de adicción a los VJ, con una proporción de 2,5 a 1.14 Una revisión sistemática acerca de la adicción a los VJ en adolescentes realizada en 25 estudios que se publicaron entre los años 2011 y 2021 mostró que en el 12% de las publicaciones se precisó que los varones fueron más propensos a generar adicción a los VJ que las mujeres.15 Al tratar el tema del sexo de los adolescentes y su implicación con el uso de los VJ la Asociación Española de videojuegos16 argumentó, en una publicación fechada en el año 2019, que otro factor a tener en cuenta en el uso de estas nuevas tecnologías fue que las mujeres (41%) se expusieron cada vez más a los VJ. López Conde, en su tesis,12 centró la atención en la representación asimétrica y discriminatoria de la mujer en muchos VJ, para él es importante tener en cuenta la perspectiva de género en los estudios y los programas de prevención llevados a cabo en esta área, con lo que se convino.

En lo que respecta al grado de dependencia a los VJ identificado en los adolescentes del presente estudio predominó el nivel moderado, hecho condicionado, sobre todo, por los síntomas de abstinencia, el tiempo de juego excesivo y el descuido de otras actividades. Al establecer comparación con los hallazgos de otros estudios hubo una variación significativa, lo que pudo deberse a la falta de consenso con respecto a la terminología empleada, a la elección de la muestra y a la selección y la calificación de los instrumentos diagnósticos empleados, entre otros factores; no obstante, por cientos similares de adicción moderada a los VJ fueron hallados en un estudio17 que mostró que el 38,62% de los adolescentes no tenía adicción a los VJ, el 53,25% presentó un uso moderado y solo un 8,13% cumplió los criterios de adicción severa. Otros estudios plantean: uno18 un indicador porcentual discretamente superior de adolescentes con adicción moderada a los VJ (66,0%) y otro19 que la mayoría de los participantes alcanzaron un nivel de adicción moderado (45,8%), seguido por el bajo (32,5%) y, finalmente, el nivel alto (21,6%). Hubo discrepancias con una investigación20 en la que se obtuvo que el 66,15% de los adolescentes tenían adicción a los VJ; valor que fue de 24%13 y de 6,4%21 en otros trabajos. López Conde12 clasificó al 11,4% de los adolescentes como usuarios problemáticos. Con independencia de las variaciones porcentuales en lo que respecta al uso de los VJ y las disímiles clasificaciones, lo cierto es que la utilización de los VJ fue común en los adolescentes.

La dependencia a estas nuevas tecnologías se asoció a varios factores entre los que se destacan las singularidades de la adolescencia, especialmente la mayor autonomía, lo que fomentó ampliar los espacios de relación con el grupo de coetáneos, sin la supervisión de los adultos. Idénticamente en los últimos años ha ocurrido un incremento de la disponibilidad de los diferentes soportes tecnológicos, especialmente de los teléfonos móviles y, por consiguiente, no fue necesario salir de la casa para jugar lo que, sumado a la conexión a Internet, facilitó el intercambio entre iguales. Esta situación generó aislamiento y un mayor uso del teléfono móvil; el intercambio durante el juego se realizaba en su variante en línea. Los pronunciamientos del Instituto Nacional de Estadística de España22 también pusieron de manifiesto que el 69,8% de los menores entre 10 y 15 años disponían de un teléfono móvil y el 91,3% emplearon el ordenador, por ciento que aumentó al 92,8% el uso habitual de Internet y, por consiguiente, incrementó la exposición a todos los recursos con que cuenta la red de redes. De forma parecida opinaron otros autores23 que plantearon que, en la actualidad, la adicción a los VJ afecta, por lo regular, a los adolescentes y a los jóvenes porque al alcance de casi todos ellos están artefactos tecnológicos como los portátiles, las tabletas y las computadoras pero, sobre todos, los celulares. Estas tecnologías utilizadas de manera errónea en una etapa temprana de la existencia pueden ser causa del deterioro temprano y tardío del desarrollo cognitivo y psicosocial.

La existencia de un teléfono móvil, sumado a la conectividad a Internet, facilitó el juego con otro coetáneo. La competencia que se estableció dentro del VJ consolidó la motivación de los jugadores y los incitó a ser partícipes de la acción para vencer al otro, sin desdeñar las diferentes recompensas obtenidas al lograr vencer un nivel. La decisión de jugar solo o acompañado dependió de las preferencias del propio jugador y de las características del juego: el 49,7% prefirió jugar solo y con otras personas, el 17,2% jugar solos, el 11% jugar con otros amigos, el 1,2% jugar con los familiares y el 4,3% con la pareja.7 Existió concordancia parcial entre estos hallazgos y los resultados que se exponen.

Todo esto tuvo como sustento la repetitividad, lo que se erigió como afianzador de los comportamientos y de los dominios de las situaciones que se presentaron dentro de los VJ, por lo que este aspecto exacerbó la frecuencia y la intensidad de la exposición; de ahí que hubo tendencia a que los que jugaron un mayor número de días coincidieron con los que hicieron uso de los VJ durante más horas.

El 19,3% de los adolescentes estudiados hizo alusión a videojugar diariamente, un 64,7% reveló exponerse directamente a los VJ durante cinco horas o menos a la semana y el 10,1% presentó un uso más intensivo porque jugaron 15 horas o más a la semana. El por ciento de adolescentes con patrón de uso intensivo ascendió al 15,5% entre quienes jugaron semanalmente, mientras que la tasa de uso menor a cinco horas semanales descendió al 49,2%. Esto ilustra que los que jugaron con frecuencia a VJ presentaron patrones significativamente más intensivos de uso que el resto;12 resultados que concuerdan con los de este trabajo.

En otra investigación los mayores por cientos de uso de los VJ se concentraron en los que jugaron uno o dos días a la semana (37,4%), seguidos de los que lo hicieron todos los días (19,6%), o cinco o seis días a la semana (10,4%) o tres o cuatro días a la semana (16,6%).7 Como puede valorarse hubo alguna similitud con la frecuencia y la intensidad identificada entre los adolescentes que participaron en el presente estudio.

En un estudio se diferenció la intensidad de la utilización de los VJ entre semana y los fines de semana. Los resultados indicaron que el tiempo de juego durante la semana rondó los 45 minutos, mientras que el fin de semana aumentó hasta más de dos horas. Únicamente un 2,2% de la muestra jugó durante tres horas diarias entre semana y un 23,8% consumió estas mismas horas el fin de semana. Aunque la intensidad de la utilización de los VJ no fue abordada, lo descrito fue esperado debido a que, durante el fin de semana, los adolescentes dispusieron de un mayor tiempo para adentrarse en los VJ producto de la ausencia o la disminución de las demandas escolares.17

Al tratar la frecuencia y la intensidad de la utilización de los VJ y sus causas la dependencia a los VJ se debió a un mayor tiempo de exposición a las nuevas tecnologías y a un menor control parenteral. Es un hecho que los padres desconocen los graves problemas de salud que esto genera.24

Es importante señalar que, con independencia de algunas consideraciones acerca de la validez y la confiabilidad del TDV en el contexto,7 este instrumento no está validado en Cuba, lo que constituyó una limitación del presente estudio. Otros investigadores internacionales utilizaron también el TDV y valoraron sus resultados sin dejar claro los puntos de corte para el dictamen de dependencia a los VJ, además defendieron el término adicción y la clasificaron como leve, moderada y grave.18 De forma análoga otros autores25 establecieron una puntuación diferente al valorar los resultados del TDV (uso ligero: 1 a 25 puntos; uso medio: 26 a 50 puntos; abuso: 51 a 70 punto y uso patológico: 76 a 100 puntos); estos estudiosos no utilizaron el término dependencia ni el de adicción, lo que pudo resultar acertado si se tiene en cuenta el significado de ambas palabras y la controversia actual sobre estas conductas.

Con respecto al diagnóstico de la adicción a los VJ (y de otras adicciones sin sustancias), las discrepancias no solo se reducen al puntaje de una prueba (de hecho, existen otros instrumentos para realizar este dictamen), sino que son mucho más amplias por la falta de consenso. Las diferencias de mayor relevancia, y que han sido objeto de varias publicaciones, son las que se dan en los postulados defendidos por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición (DSM-5) y la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11 (CIE-11). En el DSM-5 se revelaron hitos importantes para las adicciones conductuales: el primero fue incluir el juego patológico en el mismo nivel que las adicciones a sustancias (el DSM siempre fue reacio a reconocer que las adicciones conductuales son un trastorno mental) y el segundo lo constituyó la inclusión del internet gaming disorder (IGD) en la sección tercera, la de los diagnósticos que necesitan más investigación. Por su parte la Organización Mundial de la Salud dio un paso más y reconoció plenamente el IGD en la CIE-11. Lo cierto es que, tanto los aportes del DSM-5 como los de la CIE-11, ayudarán a discernir entre trastorno y preocupación social. Estos criterios permitirán distinguir entre los videojugadores por entretenimiento, los con alto compromiso, los problemáticos, los profesionales y los adictos.26

Aunque se defienda una toma de posición u otra, lo innegable es que en la actualidad ocurre un incremento de la demanda social y asistencial producto del uso excesivo de los VJ y por sus efectos negativos sobre la salud; pero contrariamente, en el ámbito sociosanitario, no existe una toma de posición que permita desarrollar acciones prácticas basadas en recursos diagnósticos, terapéuticos y preventivos para enfrentar esta solicitud. Mientras los servicios médicos y de salud mental y los profesionales que en ellos laboran se demoran en asumir la responsabilidad que le es inherente, la tecnología continúa desarrollándose, y se hace cada vez más accesible y atractiva, con herramientas cautivadoras que van en detrimento del bienestar humano si se utilizan de forma no adecuada. Si bien los cambios en el ámbito tecnológico son enormes, no son los únicos: también han cambiado la sociedad y los que la conforman, fundamentalmente los adolescentes.

A propósito del efecto de las nuevas tecnologías sobre la salud humana podrían generarse otras interrogantes. Debido a que en su mayoría, y según lo reflejado en las diferentes investigaciones, los videojugadores son adolescentes ¿qué sucederá una vez que los jugadores sobrepasen este período vital de la existencia?, ¿adquirirán otras formas de exposición a las nuevas tecnologías que guardan relación con las pantallas?, ¿serán más frecuentes en ellos otras adicciones?, ¿existirá comorbilidad entre adicciones con sustancia y comportamentales?, ¿o simplemente prescindirán o regularán el uso de los artefactos tecnológicos? Actualmente el escaso número de estudios longitudinales no permite ofrecer respuestas certeras. Con el propósito de mitigar los efectos perjudiciales sobre la salud, la preocupación debe estar centrada en qué terapéutica imponer a los consumidores nocivos de los VJ o de otras adicciones sin sustancia; más allá de eso, la solución está en la prevención, en fomentar relaciones personales que, sin obviar elementos tradicionales, se atemperen a los nuevos tiempos. Urge retomar estas importantes fuentes vivenciales de aprendizaje y recreación. Resaltar los elementos negativos del uso de los VJ (y de las nuevas tecnologías en general), como por ejemplo, la disminución de la actividad física y sus consecuencias sobre la salud y los estándares actuales de la moda, puede ser beneficioso; no obstante, en este proceso no deben obviarse los efectos positivos de los VJ y utilizarlos en función de una educación integral. Todo debe partir de la responsabilidad familiar, no sobre la base de la prohibición, sino de la comunicación reflexiva y flexible. Trascendente debe ser el papel de la escuela y de la sociedad en general. Por consiguiente, se hace ineludible que estas acciones tengan un carácter interdisciplinario y multisectorial.

CONCLUSIONES

Los adolescentes que transitaban por la etapa intermedia, pertenecientes al sexo masculino, resultaron comunes. La mayoría de los pacientes fue identificada con una dependencia moderada a los VJ y fue menos frecuente el nivel alto. El grado de dependencia estuvo condicionado por la pertenencia al sexo masculino. Los VJ de acción y los deportivos resultaron los predilectos. Habitualmente utilizaron como soporte de juego el teléfono móvil y practicaron esta forma de ocio junto a otro compañero, con una frecuencia que fluctuó entre los tres días o menos y los cuatro y seis días, con una intensidad de tres a cinco horas diarias. Esta acción se practicó, sobre todo, en casa.