INTRODUCCIÓN

La diversidad biológica comprende el conjunto de seres vivos y ecosistemas en que estas habitan 1,2. Sin embargo, pese a su dimensión es vulnerable. Numerosas especies se han extinguido y otras se encuentran en proceso de erosión genética debido a su sobreexplotación e impactos antrópicos, que afectan sus áreas de reproducción natural y favorecen la disminución de la diversidad genética 3,4.

La pérdida y deterioro del hábitat, la sobreexplotación, introducción de especies invasoras, la contaminación y el cambio climático son los principales factores que se asocian con la pérdida de biodiversidad a nivel global. No obstante, las variedades silvestres deben conservarse in situ, en óptimas condiciones en la naturaleza para que continúen los procesos biológicos y generen nueva diversidad 5.

El papayo (Carica papaya L.), es originario del trópico americano y constituye la tercera fruta tropical de mayor importancia a nivel mundial 6-8. Sus frutos son apreciados en la industria por los variados usos y para el consumo fresco por ser una fuente importante de antioxidantes, vitaminas y minerales 9.

Las poblaciones de papayo silvestre que crecen in situ, son de alto valor para la conservación y equilibrio de los ecosistemas. En Cuba habita en toda la isla 10; sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, sólo se pueden identificar plantas aisladas en ecosistemas pertenecientes a cuencas hidrográficas, cayos e islotes o ecosistemas de difícil acceso al hombre 11. Estas plantas constituyen una fuente de genes de gran valor para el mejoramiento genético de la especie, alimento de la fauna local y restauración de ecosistemas; sin embargo, en diferentes áreas geográficas las poblaciones se encuentran seriamente amenazadas y fragmentadas 12,13.

Desde el punto de vista ecológico, los fragmentos de especies representan a varias subpoblaciones que se originaron al subdividir la población antes de presentarse la modificación del ambiente. La persistencia de las subpoblaciones a través del tiempo dependerá de la capacidad de que algunas de estas subpoblaciones puedan interconectarse con otras a través de movimientos ocasionales de los individuos. Si esto ocurre, podrá mantenerse en el tiempo 3. Es por ello la necesidad de tomar medidas que favorezcan su conservación y conexión.

El estudio de la flora amenazada requiere de variada información y diversos métodos para desarrollar programas de seguimiento de poblaciones que faciliten estudiar su ubicación en el espacio e identificar descriptores que revelen su carácter promisorio en los diferentes programas de mejoramiento genético. Además, obtener información fiable para establecer prioridades de gestión en la conservación 14. En este sentido es necesario el monitoreo para recopilar datos básicos que sean repetibles en el tiempo en sus áreas de reproducción natural, que permita detectar cambios temporales en los parámetros poblacionales y que sirvan de referencia para otras poblaciones en el país. A partir de este criterio, el presente estudio tuvo como objetivo, monitorear la población de papayo silvestre en la cuenca Almendares-Vento en el ecosistema cordillera Habana-Matanzas, para estimar su tamaño, distribución y estado de conservación. Además, evaluar descriptores de interés para el mejoramiento genético de la especie.

MATERIALES Y MÉTODOS

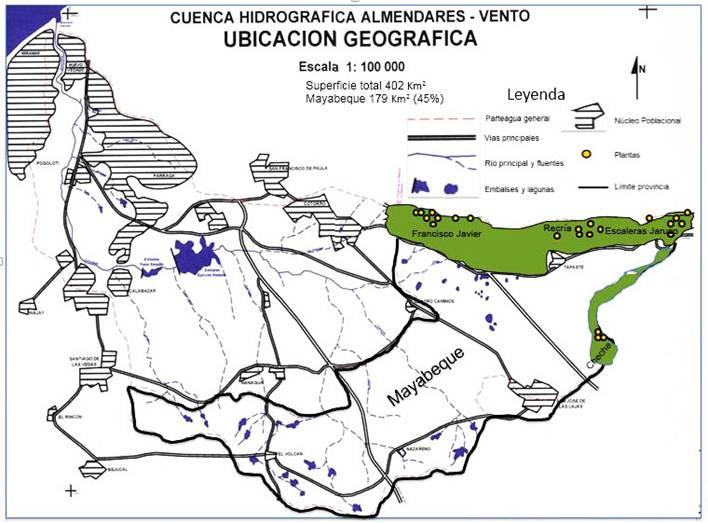

El presente estudio se desarrolló en la cuenca hidrográfica Almendares-Vento perteneciente a la provincia Mayabeque, que ocupa un área de 179 km2 (45 %) del área total de la cuenca. A partir de un diagnóstico florístico se obtuvo información referente a la presencia de plantas de papayo silvestre en el ecosistema perteneciente a la cordillera Habana-Matanzas. La misma está constituida por un conjunto de elevaciones de estructura sinclinal donde se produjo una inversión de relieve que dio lugar a un afloramiento de serpentina, así como superficies cársicas sin clasificación que genera estructuras diversas de suelo, fundamentalmente, Húmico Carbonático, que se originó a partir de una caliza suave (margosa) y su composición mecánica es arcilla 15.

En la cima de las elevaciones se encuentran matorrales con especies emergentes. En la mayoría de los mogotes observados la vegetación conserva, además de sus elementos florísticos más representativos, su estructura y fisonomía, así como componentes de dos estratos arbóreos con algunos emergentes, arbustos, herbáceas, lianas y epífitas 11.

Para identificar las plantas de papayo silvestre in situ y valorar su estado de conservación, se utilizó el método de Investigación-Acción-Participación 16. Para ello se desarrollaron talleres, reuniones y entrevistas individuales a la población local relacionada con la especie en la cuenca.

A partir de la información recopilada acerca de las posibles áreas de ubicación de las plantas silvestres in situ, se procedió a las expediciones de campo en el período comprendido de febrero a octubre de 2008. Participaron especialistas de Ecología y Sistemática, del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, del área protegida Escaleras de Jaruco y agricultores o personas residentes de forma permanente en la zona seleccionada. En el momento de identificar las plantas in situ, se evaluaron a través de descriptores cualitativos y cuantitativos 17.

Los sólidos solubles (ºBrix) se determinaron mediante un refractómetro digital modelo NR-151. Para la acidez se utilizó la metodología propuesta en la norma COVENIN Nº 1151-77, por medio de titulación directa con NaOH (0,1 N). Para el pH se utilizó un medidor Marca Hanna Instruments, modelo HI 8418 A/D.

Con relación al estado de conservación de las plantas, se procedió a comparar el aspecto visual de las mismas con el empleo de una escala previamente establecida (Tabla 1). Se observó el número de hojas en el tallo principal. Además, la presencia o ausencia de enfermedades, daños por animales u otras causas que afectaron su normal crecimiento y desarrollo.

Tabla 1 Escala de apreciación del estado de las plantas (Carica papaya L.) in situ en la cordillera Habana-Matanzas, perteneciente a la cuenca Almendares-Vento

| Estado de la planta | Características físicas de las plantas | |

|---|---|---|

| 1 | Mal | Plantas con menos de cinco hojas o el área foliar deteriorado por enfermedades u otros daños |

| 2 | Regular | Plantas con seis a diez hojas y área foliar sin afectaciones o presencia leve de síntomas por plagas u otros daños físicos |

| 3 | Bueno | Plantas sanas con más de once hojas |

| 4 | Muy bueno | Plantas vigorosas, sanas con abundante área foliar |

En mayo de 2010 y 2011, mes en que se inicia el período estacional lluvioso en Cuba 18, se dispersaron 100 semillas pregerminadas, 25 en cada área de colecta y en el Cheche, al sur de las escaleras de Jaruco, con el objetivo de dar inicio a la propagación del papayo silvestre in situ. Para dar seguimiento a estas plantas y las identificadas en el 2008, se realizaron exploraciones en septiembre de los años comprendidos entre el 2010 y 2016. Se tomaron datos referentes al número de plantas juveniles y adultas. También, se observaron las afectaciones por plagas o daños físicos en las plantas.

Para interpretar los resultados se utilizó la estadística descriptiva, que permiten estimar y describir el comportamiento de genotipos con relación a diferentes caracteres en ambientes heterogéneos. Estos deben realizarse antes de aplicar cualquier análisis multivariado 19.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

Prospección del papayo silvestre en la cuenca Almendares-Vento

Mediante las expediciones realizadas en el 2008, se estimó el tamaño poblacional del papayo silvestre en la cuenca Almendares-Vento. Se constató la presencia de plantas en tres áreas distantes unas de otras en las zonas elevadas perteneciente a la cordillera Habana-Matanzas. Seis de las plantas se identificaron en el área Escaleras de Jaruco, ocho en La Recría, ubicada en la finca Aljibe, y 10 en Lomas Francisco Javier. El área prospectada se encuentra enmarcada entre las coordenadas geográficas: 23° 00' 00" N y 23° 03' 27" S, 82° 01' 27" E y 82° 08' 20" O (Figura 1).

Figura 1 Mapa de la Cuenca Hidrográfica Almendares-Vento. Ubicación de las plantas en Lomas Francisco Javier, La Recría y Escaleras de Jaruco en la cordillera Habana-Matanzas, perteneciente a la provincia Mayabeque

Desde el punto de vista geomorfológico, el área referida posee una elevación de 260 m s.n.m; de aproximadamente 15 km de largo y 7 km de ancho, ubicada en la provincia Mayabeque, al este de La Habana 20. En el resto de las elevaciones y zonas llanas o menos onduladas de la cuenca, no se identificaron plantas de papayo silvestre. Esto pudo estar relacionado con impactos antrópicos identificados en la misma, que fragmentaron el área hábitat del papayo silvestre, con significativa reducción de las áreas naturales de conservación y pérdida de plantas y semillas botánicas, que pudieron influir en la disminución de la población.

Dentro de los impactos antrópicos se destacan el incremento de la población humana, debido a las migraciones internas desde otras localidades del país hacia el área de estudio, que incrementaron las prácticas agrícolas en diversos cultivos como el maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), yuca (Manihot esculenta Crantz.), entre otros 21. Además, favoreció el desarrollo de la ganadería bovina, ovina y caprina, que pastorean de forma no controlada en las áreas de conservación.

Es de destacar que aunque en menor porcentaje, se corroboró la siembra de cultivares comerciales de papayo en el área de reproducción natural del papayo silvestre y la introducción de frutos comerciales para el consumo. Estas prácticas sin el adecuado control de las semillas desechadas que, generalmente, son arrojadas a patios o vertederos, constituyen un aspecto negativo en la conservación del papayo silvestre. Las semillas provenientes de cultivares germinan y dan origen a nuevas plantas, que pueden favorecer la ocurrencia de polinización cruzada. Este es uno de los aspectos que contribuye a los procesos de erosión genética en las áreas conservadas 22,23.

Otros impactos negativos en la conservación del ecosistema estudiado son la tala indiscriminada y los incendios forestales. En este sentido, Mayabeque se encuentra entre las primeras provincias en la incidencia de incendios forestales, donde el mayor porcentaje se atribuye a causas humanas 21. Diversos aspectos sobre la influencia negativa en la conservación de recursos naturales en el área protegida Escaleras de Jaruco fueron observados por otros autores 11. Los impactos antrópicos antes señalados, el incremento de las prácticas agrícolas, el desarrollo de la ganadería y la influencia del cambio climático se encuentran entre las principales amenazas a la diversidad biológica 24.

Con el empleo de los estadígrafos descriptivos se apreció variabilidad entre las plantas identificadas para la mayoría de los descriptores evaluados, a excepción de los ºBrix (Tabla 2). Los valores obtenidos a través de la estadística descriptiva brindan información significativa acerca de la variabilidad existente en la población, aspecto de interés para posteriores evaluaciones.

Tabla 2 Evaluación morfoagronómica en plantas de papayo silvestre (Carica papaya L.) in situ en la cordillera Habana-Matanzas, pertenecientes a la cuenca Almendares-Vento

| Número de planta | Áreas prospectada | Estadígrafos empleados | Descriptores morfoagronómicos evaluados (IBPGR, 1986) | |||||||||

| Altura (cm) | DBT (cm) | Nº | Nº | DP | DE | Masa | GM | SST (ºBrix) | Acidez total | |||

| hojas | frutos | (cm) | (cm) | (g) | (cm) | |||||||

| 24 | Cordillera Habana-Matanzas | Mínimo | 112 | 3,1 | 5 | 1 | 4,1 | 2,4 | 39,7 | 0,5 | 12,2 | 0,02 |

| Máximo | 521 | 12,6 | 29 | 59 | 13,3 | 8,6 | 325 | 1,9 | 13,1 | 0,03 | ||

| Promedio | 310,6 | 7,0 | 16,0 | 18,3 | 8,7 | 5,7 | 177,0 | 1,1 | 12,7 | 0,02 | ||

| DE | 118,0 | 2,6 | 5,9 | 16,6 | 3,4 | 2,1 | 105,7 | 0,4 | 0,3 | 0,01 | ||

| CV | 38,0 | 37,0 | 37,0 | 91,1 | 38,9 | 36,3 | 59,7 | 34,9 | 2,3 | 40,7 | ||

DT- Diámetro del tallo. DP- Diámetro polar del fruto. DE- Diámetro ecuatorial del fruto. GM- Grosor del mesocarpio del fruto. SST- Sólidos solubles totales

Se apreció predominio de plantas adultas, que puede deberse a que la mayoría de las plantas se identificaron antes del periodo lluvioso y generalmente las semillas germinan cuando comienzan las lluvias en el verano. No obstante, el bajo número de plantas juveniles indicó que la propagación es lenta, y que es necesario tomar medidas que faciliten incrementar el número de individuos por unidad de área en la población silvestre de la cuenca Almendares-Vento.

Los descriptores diámetro ecuatorial del fruto, diámetro polar del fruto y masa del fruto presentaron marcadas diferencias entre plantas en los estadígrafos mínimo y máximo (Tabla 2). Resultados similares fueron obtenidos en evaluaciones realizadas a colecciones de papayo silvestre en cinco localidades de Costa Rica 25. Los autores hallaron diámetros en los frutos que variaron para las diferentes localidades entre 5,2 y 9,0 cm, mientras que la masa del fruto varió desde 39,7 hasta 325 g con promedio de 177 g. Además, se encontró baja acidez y niveles superiores a 12 ºBrix en los frutos, que resulta de interés para el mejoramiento del cultivo por ser una de las características de calidad comercial que determina su aceptación para el consumo 26.

La variabilidad apreciada para los descriptores altura de la planta, diámetro del tallo, número de hojas y frutos por planta fue debido, en gran medida, a la influencia de las condiciones ambientales, propias de ambientes heterogéneos (Tabla 2). Así como, a que las semillas que dieron origen a estas plantas germinaron en diferentes momentos durante el año o en años precedentes a la prospección. Este aspecto influyó en las diferentes fases fenológicas de las plantas en el momento de ser identificadas.

Con respecto a lo anteriormente planteado, la temperatura es el factor que determina la duración de las fases fenológicas desde la germinación de la semilla hasta la madurez del fruto 27,28. Las plantas necesitan de la luz solar para realizar la fotosíntesis, en un rango comprendido entre los 400 y 700 nm de longitudes de onda, intervalo conocido como radiación fotosintéticamente activa. El rango se corresponde con los puntos críticos de absorción de luz azul y rojo en las clorofilas que absorben entre 400 y 700 nm 29,30.

La luz azul es responsable del crecimiento vegetativo, mientras que la luz roja regula la floración, la producción de frutos, contribuye a engrosar el diámetro del tallo y estimula la ramificación. No obstante, los fitocromos absorben luz roja y roja lejana entre 700 y 800 nm 31,32. Sin embargo, en sus áreas de reproducción natural, las plantas crecen en un ambiente heterogéneo y no todas reciben igual radiación solar. Cuando las plantas exigentes a la luz, como C. papaya, crecen bajo la sombra de otras plantas, reciben luz de las fracciones azules y roja en baja intensidad y mayor proporción de luz roja lejana.

En las condiciones referidas anteriormente, la tasa fotosintética es baja y como respuesta a la sombra, la planta disminuye la producción de hojas, frutos y semillas 29,33. Además, debido a que se reduce la relación entre el rojo y rojo lejano, se favorece la longitud de los entrenudos y crecimiento de las plantas adultas.

En las plántulas la percepción de luz roja lejana por el fitocromo A, ejerce un efecto antagónico al de los fitocromos fotoestables, que provoca la reducción del alargamiento del vástago, pero el fitocromo A no abunda en la planta adulta, razón por la cual este fotorreceptor deja de controlar el alargamiento del tallo en esta etapa 34. Ello influyó en los resultados mostrados en el presente estudio.

El bajo número de hojas y frutos por planta puede ser atribuible a un déficit hídrico, como mecanismo para controlar la pérdida de agua por transpiración según resultados en estudios desarrollados en México 35. El autor planteó que al concluir el período de lluvias, las plantas de papayo silvestre redujeron el número y proporción de las hojas y frutos, como mecanismo de protección ante la deshidratación. Además, algunas de estas plantas fructificaron más de una vez, y la senescencia de las hojas más viejas tiene lugar en la medida que la planta crece y envejece. El número de hojas activas en papayo está en función de la edad de la planta y de las condiciones agrotécnicas donde se desarrolle 36.

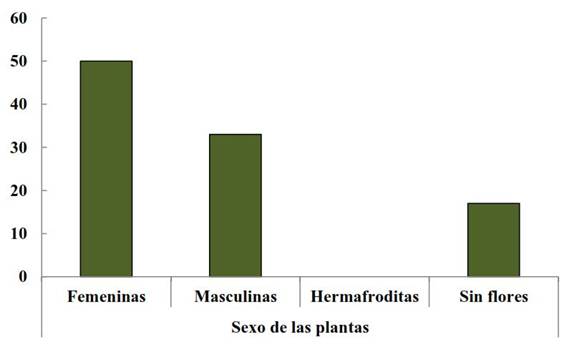

La variación observada en el número de frutos por plantas se relaciona además, con el reducido número de plantas identificadas en la zona prospectada y con el sexo de las plantas (Figura 2). Las plantas del papayo silvestre son dioicas y en sus áreas de reproducción natural se encuentran en diferentes fases fenológicas, por lo que no todas florecen en igual fecha. Esto unido a la baja densidad de plantas en el ecosistema dificulta la polinización de las flores, debido a la distancia entre plantas de diferentes sexos y por barreras naturales, fundamentalmente la vegetación y el relieve.

Figura 2 Evaluación del sexo en plantas de papayo silvestre (Carica papaya L.) identificadas en la cordillera Habana-Matanzas

Las flores del papayo silvestre son polinizadas, mayoritariamente, por el viento e insectos, de modo que cuando las plantas crecen de forma aislada in situ, muchas de las flores no resultan polinizadas y abortan con influencia negativa en el número de frutos por planta 37,38.

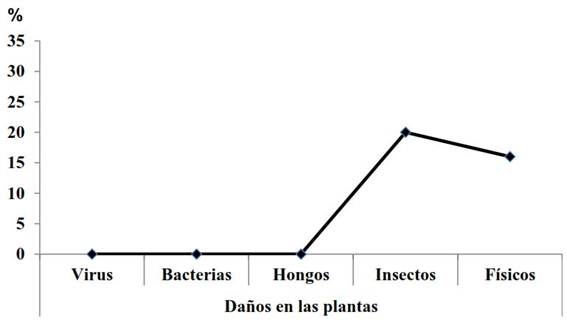

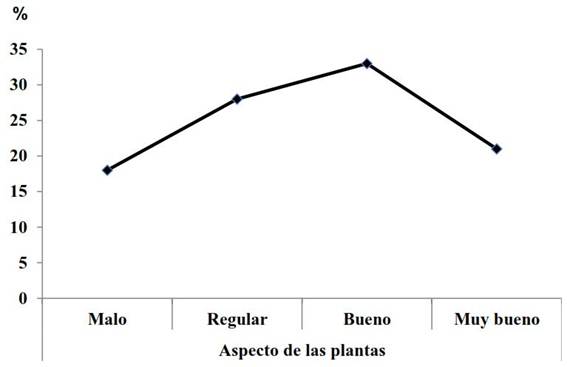

A partir de las observaciones referentes al número de hojas en el tallo, la presencia de plagas u otros daños físicos y aspecto visual de la planta, se valoró su estado de conservación. No se observaron síntomas de enfermedades virales, bacterias u hongos en las plantas evaluadas, sí daños físicos y por insectos (Figura 3).

Figura 3 Porcentaje de plantas de papayo silvestre (Carica papaya L.) afectadas por daños físicos y plagas en sus áreas naturales de la cordillera Habana-Matanzas en el momento de ser identificadas

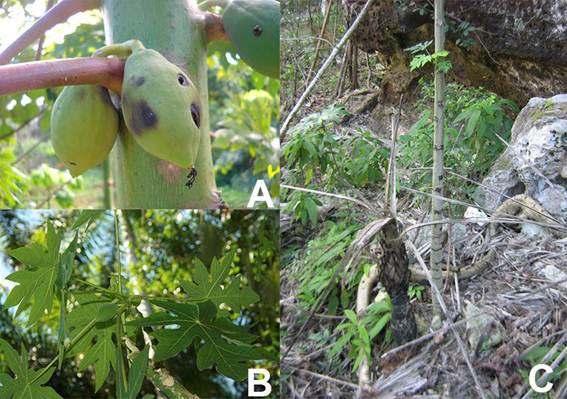

Todos los frutos del 20 % de las plantas fueron afectados por larvas de la avispa del papayo (Toxotrypana curvicauda Gerstaechek.) Diptera: Tephritidae (Figura 4A). Este insecto se encuentra entre las plagas de mayor importancia económica en la fruticultura 39,40. La comercialización de los frutos se limita por el daño directo que ocasionan las larvas de la avispa del papayo 41,42.

La presencia de la avispa del papayo en las áreas de reproducción natural del papayo silvestre es significativa para su conservación debido a la baja densidad de plantas. La larva de la mosca se alimenta de las semillas y tejidos interiores del fruto. De ahí que el incremento del insecto en el área afecta su propagación. Además, se observó que el 16 % de las plantas sufrieron daños físicos por incendios o animales (Figura 4B y C).

Figura 4 Plantas y frutos de papayo silvestre (Carica papaya L.) en áreas de la cordillera Habana-Matanzas en la cuenca Almendares-Vento. Daños por larvas de Toxotrypana curvicauda (A). Daños físicos por animales (B). Daños por incendios forestales (C)

Se apreció predominio del buen aspecto de las plantas (Figura 5). No obstante, el 18 % mostraron mal aspecto y el 28 % regular, que puede estar dado por los daños físicos y por las condiciones adversas en las áreas naturales de conservación in situ, donde las plantas crecen, generalmente, expuestas a extrema sequía, poca disponibilidad de nutrientes y bajo la sombra de otras plantas.

Figura 5 Aspecto de las plantas de papayo silvestre (Carica papaya L.) en sus áreas naturales de la cordillera Habana-Matanzas a partir del número de hojas, daños por plagas y aspecto visual

En ambientes como los anteriormente referidos se afecta la fotosíntesis, que está condicionada por factores externos tales como: la intensidad y calidad de la luz, concentración del CO2, temperatura, disponibilidad de nutrientes, agua, entre otros 43. Es por esto que el seguimiento a las plantas de papayo silvestre establecidas y su atención agronómica, es significativo para incrementar y conservar la población en las áreas de reproducción natural.

La prospección y evaluación in situ permitió determinar las características de la población en cuanto al tamaño, su estado de conservación, distribución en el ecosistema, tipo de reproducción y estructura (proporción de plantas juveniles y reproductoras). En este sentido la conservación de especies de flora amenazada requiere tanto del clásico conocimiento de su área de distribución y ocupación como de parámetros demográficos tales como el tamaño, estructura y dinámica de las poblaciones 14.

Seguimiento de las plantas del papayo silvestre en la cuenca Almendares-Vento

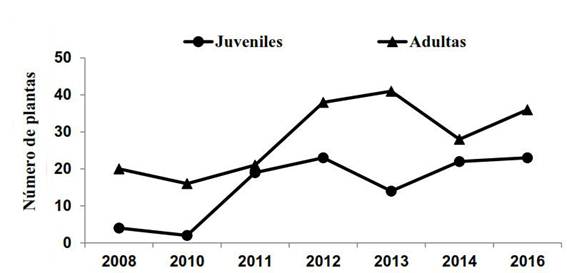

En la Figura 6 se muestra el número de plantas juveniles y adultas observadas durante las expediciones realizadas para el seguimiento a la población de papayo silvestre en la cordillera Habana-Matanzas. Se constató que el número de plantas juveniles y adultas disminuyó en el 2010 con respecto al 2008, que evidenció la susceptibilidad del papayo silvestre de la cuenca prospectada a la erosión por no tomarse medidas para su conservación. Sin embargo, la diseminación de semillas pregerminadas en mayo del 2010 y 2011, incrementó el número de plantas juveniles y adultas.

Figura 6 Seguimiento de la población de papayo silvestre (Carica papaya L.) en sus áreas de reproducción natural de la cuenca Almendares-Vento

Los resultados demostraron que la dispersión de semillas pregerminadas en las áreas de reproducción natural a inicios del periodo lluvioso (mayo) es un procedimiento efectivo para incrementar la población de papayo silvestre. La práctica referida contrarresta, en alguna medida, el proceso de erosión genética debido a impactos antrópicos. No obstante, es necesario tomar medidas de protección para preservar las plantas establecidas.

En el 2013 el número de plantas juveniles de papayo disminuyó con respecto al año anterior, que pudo estar dado, por la dormancia de las semillas producidas in situ en el 2012, para luego incrementarse a partir del 2014 (Figura 6). Este comportamiento se pudo favorecer por los incendios forestales que se produjeron a principios del año en áreas de La Recría y Lomas Francisco Javier.

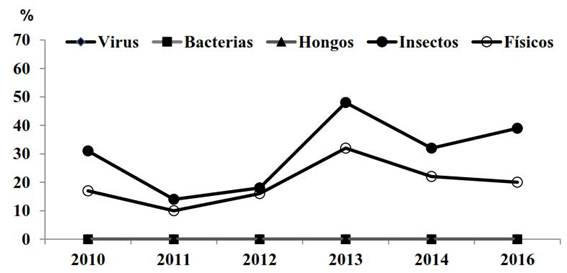

Es de destacar, que durante las expediciones de seguimiento realizadas a la población, no se observaron la presencia de hongos, virus de la mancha anular del papayo (PRSV por sus siglas en inglés Papaya Ringspot Virus) y el Cogollo arrepollado (PBT por sus siglas del inglés bunchy top Papaya), en las plantas (Figura 7). Estas plagas constituyen la principal limitante de la producción de papaya en México y en Cuba 44.

Figura 7 Porcentaje de plantas de papayo silvestre (Carica papaya L.) afectadas por daños físicos o plagas en sus áreas naturales de la cordillera Habana-Matanzas durante las evaluaciones realizadas en el seguimiento a la población

La no incidencia del PRSV en el papayo silvestre in situ se debe al bajo número de plantas existentes en el ecosistema prospectado, generalmente alejadas unas de otras. Este comportamiento también fue observado en México. En recorridos de campo se observó que el papayo silvestre es susceptible a enfermedades de origen viral, pero debido a que generalmente se encuentran en baja densidad de población, con respecto al papayo cultivado, y rodeado de otras especies, evitan los virus 35.

En las expediciones realizadas, se apreció afectaciones en los frutos por larvas de la avispa del papayo, entre el 18 y 48 % de las plantas. Resultados similares a los presentes fueron obtenidos en Colombia. Sin control esta plaga puede causar serios daños, en el cultivo 45. Al parecer esta es la plaga de mayor importancia para el papayo silvestre en las zonas altas de la cuenca Almendares-Vento.

CONCLUSIONES

Se identificaron 24 plantas de papayo silvestre en Lomas Francisco Javier, La Recría y Escaleras de Jaruco perteneciente a la cordillera Habana-Matanzas. En general, las plantas se conservan en buen estado, aunque afectadas por impactos antrópicos y la Toxotrypana curvicauda, identificada como la plaga de mayor importancia del papayo silvestre in situ.

Los descriptores morfoagronómicos evaluados indican que esta especie silvestre pudiera utilizarse en programas de mejoramiento genético para obtener cultivares con características diferentes a los que predominan el mercado cubano. La dispersión de semillas pregerminadas a inicios del período de lluvias resultó efectiva para incrementar la población de papayo silvestre a corto plazo. El seguimiento de la población de papayo silvestre permitió detectar tendencias al incremento del número de plantas a partir de la comparación de observaciones en diferentes momentos.

texto en

texto en