Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Ingeniería Industrial

versión On-line ISSN 1815-5936

Ing. Ind. vol.36 no.3 La Habana sep.-dic. 2015

ARTÍCULO ORIGINAL

Evaluación ambiental del manejo de residuos sólidos domésticos en La Habana, Cuba

Environmental assessment for municipal solid waste´s management at Havana city, Cuba

Odalys Caridad Goicochea-Cardoso

Delegación CITMA de La Habana, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La Habana, Cuba.

RESUMEN

La aceleración de los procesos de urbanización y crecimiento en América Latina y el Caribe, a partir de la década de los ochenta, ha aumentado la demanda de recursos naturales y el volumen de residuos sólidos urbanos (RSU) que deben ser transportados, tratados y dispuestos finalmente. La gestión ambiental en el manejo de los residuos sólidos domésticos (RSD) de La Habana, fracción de los RSU, se ha concentrado en el control de la contaminación y la utilización de algunos instrumentos ambientales, de manera aislada. Se propone un modelo con enfoque sistémico, que vincula el manejo de los RSD con la gestión ambiental, mediante la evaluación ambiental de los impactos que generan las estrategias implantadas en la provincia. Se emplearon métodos teóricos, herramientas estadísticas y el análisis del ciclo de vida; así como la consulta de expertos y la aplicación de pruebas estadísticas, para determinar el grado de confiabilidad del modelo propuesto.

Palabras clave: residuos sólidos domésticos, análisis de ciclo de vida, gestión ambiental, impacto ambiental.

ABSTRACT

The urbanization acceleration of growth in Latin America and the Caribbean, from the eighties, has increased the demand for natural resources and the volume of municipal solid wastes (MSW) to be transported, treated and disposed finally. Environmental management in the management of domestic solid wastes (DSW) of Havana, fraction of MSW, has focused on the pollution control and the use of some environmental instruments, in isolated way. This paper propose a model with systems approach, linking the management of DSW environmental management through the environmental assessment of impacts generated by the strategies implemented in the province. Theoretical methods were used, statistical tools and life cycle analysis as well as the expert consultation and application of statistical tests to determine the degree of reliability of the proposed model.

Key words: municipal solid wastes, life cycle analysis, environmental management, environmental impact.

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los ochenta en América Latina y el Caribe se aprecia que los procesos de urbanización y crecimiento se han acelerado de forma significativa. En tanto, existe este crecimiento también aumenta la demanda de recursos naturales, el volumen de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que deben ser transportados, tratados y dispuestos finalmente. Esta situación ha traído como consecuencia que el medio de las áreas urbanizadas sea incapaz de tratar los impactos ambientales generados y absorberlos, de manera natural. Se ha generado un deterioro paulatino de los recursos naturales como el agua, el aire y el suelo, en algunos casos irreversible. Se afecta el estado del medio ambiente de los lugares donde se extraen las materias primas vírgenes para la producción de los bienes de consumo que una vez utilizados se convierten en residuos.

Se adiciona a lo anterior, los daños económicos y sociales a consecuencia de la producción y disposición indiscriminada de los RSU en las ciudades cuestión que ha llegado a alcanzar tal magnitud. Hoy en día son considerados como problemas de primer orden que requieren atención y medidas inmediatas para su evaluación, control y establecimiento de soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Los RSU por su origen se clasifican en diferentes tipos: domésticos, industriales, agrícolas, comerciales, hospitalarios no peligrosos y de la construcción. Entre ellos, la fracción de los Residuos Sólidos Domésticos (RSD) representa más del 50% [1, 2].

La gestión de los RSD en las ciudades, desde sus inicios, se concentró en aspectos técnicos vinculados con la seguridad y la salud pública. En el proceso de manejo eran ignorados los efectos negativos sobre los receptores del medio ambiente y el papel de todos los actores involucrados. La principal fuente de preocupación por parte de las autoridades lo constituían los costos económicos. En consecuencia, ha considerado que operar integralmente o realizar un manejo sostenible de los RSD solo ha sido posible en los países desarrollados [3].

A juicio de la autora, el abordaje de la problemática de los RSD en las ciudades, demanda del desarrollo e implantación de la gestión ambiental. Esta gestión posibilitara conocer los impactos ambientales de la alternativa de manejo de los RSD, la repercusión de estos impactos sobre los aspectos económicos y sociales del territorio estudiado, así como las posibles acciones de mejora continua [4]. Los estudios basados en la evaluación del ciclo de vida posibilitan un análisis integral de la situación y por consiguiente, una propuesta de mejores prácticas de manejo de los productos, procesos y actividades desde su "cuna hasta la tumba" y la determinación de los principales indicadores de impacto. Estos estudios se han abierto paso, día a día, por su carácter integrador y las amplias posibilidades que brindan para el manejo de los recursos. Se vislumbra como el instrumento por excelencia de la gestión ambiental del siglo XXI [5, 6, 7].

La gestión ambiental en Cuba ha quedado definida según la Ley No. 81 del 11 de julio de 1997 como: un conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la política ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana [8].

Esta gestión manejo de los RSD en La Habana, fracción de los RSU que representa más del 70% en la capital, se ha concentrado en la etapa de control de la contaminación y la utilización de algunos instrumentos que no se emplean de manera integrada [9]. Instrumentos tales como: (legislación ambiental, la evaluación de impacto, el ordenamiento ambiental, la inspección ambiental, los instrumentos económicos, la educación ambiental, la investigación científica y la innovación tecnológica). En la actualidad dicha provincia muestra consecuencias negativas al medio ambiente y a la salud pública. Debido a la imposibilidad de contar con áreas que se destinen para la ubicación de nuevos sitios de disposición final, a los cambios en la composición física de los RSD en los últimos 20 años, así como al bajo aprovechamiento de la materia orgánica y materiales aprovechables.

Para contribuir a la solución de la problemática dada en La Habana, se plantea como objetivo de este trabajo, diseñar el modelo de gestión ambiental para el manejo de los residuos sólidos domésticos en La Habana considerando su contexto socioeconómico.

MÉTODOS

La modelación y el enfoque sistémico junto a los resultados de los métodos teóricos empleados sirvieron de base para modelar la gestión ambiental en el manejo de los RSD, lo que contribuyó a la determinación de sus componentes y las relaciones entre ellos. Los aspectos considerados para argumentar el modelo han sido: premisas, objetivos, principios, herramientas, procesos y sistema de control y retroalimentación.

Se validó de manera teórica el modelo propuesto mediante el empleo de métodos cualitativos de pronósticos y comprobación o método de consulta de expertos, como también se conoce. Este método de consulta de expertos constó de tres etapas:

1) Selección de expertos

2) Análisis de valoración de aspectos (Método Delphi)

3) Análisis de la concordancia en la valoración de los aspectos (Coeficiente de Kendall). Se evaluó la fiabilidad del instrumento utilizado mediante el alfa de Cronbach.

La guía metodológica de evaluación ambiental para la aplicación del referido modelo se concibió sobre la base del enfoque del análisis del ciclo de vida (ACV) para ello se consideran todas las etapas del mismo: 1) Definición de objetivos y alcance; 2) Análisis de inventario; 3) Evaluación de impactos ambientales; y 4) Interpretación de los resultados, todas en estrecha interacción [10].

RESULTADOS

En este caso para la selección de expertos se consideró una población probable de 23 candidatos incluidos nacionales y extranjeros, por estimación de la autora y por consulta a otros especialistas de reconocido prestigio en el campo de la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos. El coeficiente de competencia (K) de experto se calculó considerando su autovaloración acerca de su experiencia (Kc: coeficiente de conocimientos) y las fuentes que le permiten argumentar sus criterios (Ka: coeficiente de argumentación). Se empleó la fórmula 1:

Donde:

Kc: escala de 0 a 10 multiplicado por 0.1, "0" indica no tener ningún conocimiento.

Ka: evaluación del experto en alto, medio o bajo

Se procesaron los resultados de manera de seleccionar los expertos con un coeficiente de competencia alto ![]() los que sumaron un total de 19. Como resultado, un total de 11 expertos de las áreas de la gestión ambiental, académica y del manejo propiamente de los RSD aportaron sus criterios sobre el modelo.

los que sumaron un total de 19. Como resultado, un total de 11 expertos de las áreas de la gestión ambiental, académica y del manejo propiamente de los RSD aportaron sus criterios sobre el modelo.

- Análisis de valoración de aspectos (método Delphi)

La propuesta de modelo con los aspectos a valorar, determinados durante la investigación, como: premisa, objetivo, principios, procesos, interrelaciones entre sus componentes, así como entradas y salidas del sistema, fue enviada a los expertos para solicitar sus criterios. Los rangos de valoración han sido cinco asignados de mayor a menor: Muy Adecuado (5), Bastante adecuado (4), Adecuado (3), Poco Adecuado (2) y No Adecuado (1). Una vez recibidos los criterios, se analizaron las respuestas de los expertos identificándose las áreas en que se mostraron de acuerdo y aquellas en que difirieron. Se les envió una vez más de manera resumida todas las respuestas a los expertos solicitando que completaran el cuestionario respecto a las opiniones diferentes. Finalmente, después de tres rondas se estabilizaron las respuestas. Los criterios planteados por los expertos se valoraron mediante una prueba estadística no paramétrica para llevar a cabo la valoración final. Todos los aspectos fueron evaluados en el rango de Muy Adecuado. Según los criterios y consideraciones hechas por los expertos se decidió eliminar el principio de "adaptabilidad" por estar contenido en el principio de "flexibilidad". La propuesta final se envió a los expertos junto con la tabla inicial donde se encuentran sus criterios emitidos desde el comienzo y no se plantearon diferencias en los criterios.

- Análisis de concordancia (coeficiente de Kendall)

Después de obtener esta propuesta final en la consulta se demostró la confiabilidad de la medición del nivel de acuerdo entre los expertos. Esto aporta mayor autenticidad a la investigación al comprobarse el grado de coincidencia de las valoraciones realizadas por los expertos. Se utilizó el coeficiente de concordancia de Kendall (W) que posibilita decidir el nivel de consenso entre los expertos. El valor W oscila entre 0 y 1. El valor 1 significa una concordancia de acuerdos total y el valor 0 lo contrario.

Los datos fueron procesados mediante un paquete estadístico se obtuvo el coeficiente de Kendall con un valor de 0,77 por lo que existe concordancia en el criterio de los expertos consultados. Según el resultado se puede inferir que el modelo debe estar constituido por:

- la premisa, el objetivo

- los principios [6]

- los procesos del manejo de los RSD [6]

- la interrelación entre estos procesos, así como con la interrelación planteada entre el manejo con el ACV y el proceso de gestión ambiental.

Se debe contener las entradas (RSD y energía) y las salidas (materiales aprovechables, energía recuperada y emisiones) referidas.

Para evaluar la fortaleza de la concordancia obtenida se aplicó la Prueba de Significación de Hipótesis, planteándose la hipótesis nula y la alternativa de la siguiente forma:

H0: no existe comunidad de preferencia entre los expertos

H1: existe comunidad de preferencia entre los expertos

El resultado indica que al comparar el valor calculado de Chi-cuadrado ![]() (59, 29) y el valor de la tabla (18,47) se aprecia que la concordancia de criterios preferenciales entre los expertos es válida y los resultados no son casuales, por lo que se acepta la hipótesis alternativa H1.

(59, 29) y el valor de la tabla (18,47) se aprecia que la concordancia de criterios preferenciales entre los expertos es válida y los resultados no son casuales, por lo que se acepta la hipótesis alternativa H1.

- Evaluación de la fiabilidad del instrumento aplicado

El alfa de Cronbach permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida para la magnitud inobservable construida a partir de las n variables observadas. Se aplicó este coeficiente (α) en función de medir la fiabilidad del instrumento aplicado. El programa estadístico SPSS fue empleado para obtener este coeficiente. El instrumento utilizado es fiable ya que el coeficiente α posee un valor muy cercano a 1, en específico 0. 78.

Aspectos contenidos en la propuesta de modelo

Premisa

Se ha identificado como premisa para la investigación la existencia de la estrategia ambiental en el territorio (instrumento ambiental rector de la política) donde se reconozca el manejo inadecuado de los RSD como una problemática a solucionar. A partir de la determinación de los impactos ambientales y de las intervenciones a realizar propuestas por el gobierno. El conocimiento de estos aspectos, facilitará elaborar acciones encaminadas a la prevención y a la sostenibilidad ambiental a través de la interrelación e interdependencia de los instrumentos en la etapa de contaminación de la gestión ambiental.

Objetivo

Evaluar ambientalmente las estrategias de manejo en el territorio, época del año y elemento funcional, así como definir las medidas para la mejora continua de esta actividad, en el contexto socioeconómico en que se desarrolla.

Principios

1. Sistémico: es la base para lograr que todos los componentes interactúen entre sí, como parte de un todo dinámico. La utilización de la perspectiva sistémica apoya la comprensión del contexto en que se desarrolla el manejo de los RSD, así como la búsqueda de conexiones entre todos los componentes, procesos y actores del sistema. Ayuda a prever las consecuencias ulteriores de los cambios que se produzcan y por consiguiente, permite introducir mejoras en la gestión ambiental. El elemento dinamizador del modelo, el enfoque de ciclo de vida, apoya la perspectiva sistémica que se requiere para la articulación de la gestión ambiental con el manejo de los RSD en el contexto económico, social y ambiental.

2. Integral: se concibe sobre la base de descartar como elemento central para el abordaje de esta problemática, los tratamientos finalistas (sitios de disposición final) y la lógica lineal de la producción, consumo y eliminación ya que ambas son, por definición, insostenibles. Debe tener en cuenta la composición física de los RSD, es decir considerar todos los materiales que conforman la fracción doméstica de los residuos sólidos en el territorio en cuestión. Requiere abarcar un conjunto de acciones donde se contemplen a los actores involucrados, la responsabilidad de cada uno de ellos, los recursos financieros y materiales necesarios, así como el contexto económico, social y ambiental donde se desenvuelve esta actividad con el fin de ofrecer una solución integral a la problemática ocasionada por el manejo de los RSD. Esto alejará cada vez más el tratamiento habitual que se le brinda a esta problemática, la cual suele parcial, unilateral y sectorial, encaminándola al enfoque de la "cuna a la cuna" y por ende, a la sostenibilidad ambiental.

3. Flexible: La habilidad para diseñar, adaptar y operar las estrategias de manejo de los RSD bajo condiciones variables es esencial para atender la problemática que puede surgir debido a los cambios en la generación y composición de estos residuos o; en los mercados para los materiales aprovechables. Estos cambios conllevan a la necesidad de evaluar ambientalmente las estrategias implantadas de modo que no afecten el estado del medio ambiente y los aspectos económicos y sociales.

4. Responsabilidad compartida: requiere identificar los actores de la sociedad vinculados a la formulación e implantación de la estrategia de manejo de los RSD. Los actores deben estar sensibilizados en la problemática ambiental causada por el manejo de los RSD, a través de la educación y la información ambiental. Todo esto debe lograr una participación activa y consciente.

5. Mercado definido: los materiales aprovechables del flujo de los RSD como los metales, el papel, el compost y otros, deben contar con una demanda real en el mercado y la infraestructura necesaria para la recogida y el procesamiento.

6. Prospectivo: sustenta la práctica del pensamiento estratégico no solo en la etapa de planificación sino durante la ejecución, de manera que se realice la evaluación ambiental y se definan los aspectos básicos para la mejora continua de las estrategias implantadas. Esta evaluación debe basarse en el análisis de las condiciones socioeconómicas del territorio.

En la siguiente figura 1 se aprecia Modelo de gestión ambiental para el manejo de los Residuos Sólidos Domésticos (RSD) en La Habana, Cuba

Componente del modelo: estrategia ambiental provincial

La Estrategia Ambiental Nacional es el instrumento rector de la política ambiental y funge como un ente articulador de los principios del desarrollo sostenible una vez que muestra resultados en lo ambiental, que inciden tanto en lo económico como en lo social. La estrategia ambiental de La Habana, en cada uno de sus ciclos estratégicos hasta la fecha, reconoce el manejo de los RSU como uno de sus principales problemas ambientales, por su incidencia negativa en el deterioro de las condiciones higiénicas sanitarias de la ciudad [1]. Sin embargo, se orienta a lograr un comportamiento responsable de los agentes generadores y de los encargados de operar con los RSD en todas las etapas de su ciclo de vida, tendiente a minimizar el impacto de ellos sobre el medio ambiente.

La estrategia ambiental como ente rector de la política ambiental se interrelaciona estrechamente con el resto de los instrumentos de la gestión ambiental declarados en la legislación cubana. En su proceso de análisis y elaboración, se considerarán los resultados científicos para accionar de forma integral y sistémica con los instrumentos, así como acercar las actuaciones en el manejo de los RSD a las etapas de prevención de la contaminación y el desarrollo sostenible de la gestión ambiental. Es primordial considerar a los diferentes actores, relacionados directa o indirectamente con el territorio, con vistas a proponer medidas de mejora apoyadas en la participación para la toma de decisiones, método empleado por Rodríguez y otros, y Eriksson y Baky [11, 12].

Componente del modelo: elementos funcionales del manejo de los RSD

Este componente muestra la interrelación entre cada uno de los elementos funcionales que han sido definidos para el manejo integral de los residuos sólidos [2]. La adopción de una alternativa específica en una localidad determinada define los impactos ambientales y los beneficios que pueden generarse, los que influyen en el contexto en que se desarrolla y en el propio manejo de los RSD. El empleo de los diferentes elementos funcionales dependerá de las condiciones locales y el conocimiento que se posea de las estrategias de manejo que han sido empleadas con anterioridad. Los RSD y la energía empleada constituyen la entrada a este componente del modelo mientras que los materiales aprovechables, la energía recuperada y emisiones al medio, son las salidas. En figura 2 se muestra la Interrelación de los elementos funcionales del manejo de los residuos sólidos.

Generación

Ocurre cuando el producto deja de tener valor para quien lo utiliza. Este proceso es de suma importancia ya que el conocimiento de las cantidades y su composición marcan las pautas para el diseño de las estrategias de manejo, el cual se observa en la Figura 3.

Se requiere prevenir la mayor cantidad de residuos mediante: el reuso, la reducción en la fuente y el reciclaje. Todas estas opciones constituyen contribuciones decisivas en las estrategias de manejo, debido a que reducen los volúmenes de materiales desechados que requieren alguna forma de manejo. Es conveniente que estas iniciativas contemplen el ciclo de vida del producto para evitar que los problemas no se trasladen a procesos ulteriores del manejo.

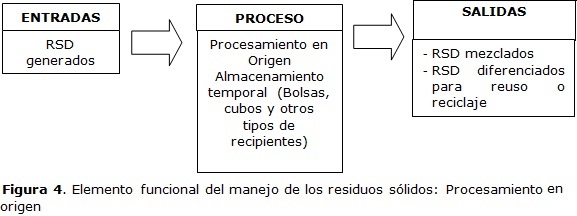

Procesamiento en el origen

La pre-recolección y almacenamiento de los RSD debe hacerse de manera apropiada desde el punto de vista sanitario y que facilite su posterior tratamiento. Para ello debe tenerse en cuenta el tipo y la cantidad de RSD, para evitar la proliferación de vectores, minimizar los olores y el impacto visual, reducir la heterogeneidad de los residuos (si las condiciones en el área han sido creadas para la separación en origen) y garantizar la calidad de la recogida y el transporte. La participación de la población es decisiva en este proceso. En la figura 4 se observa un Elemento funcional del manejo de los residuos sólidos: Procesamiento en origen.

Recogida y transporte

Comprende un conjunto de pasos que se realizan desde que los RSD se colocan en los puntos de recolección hasta que son descargados por los vehículos recolectores en una estación de tratamiento, en una estación de transferencia o en un sitio de disposición final. La recolección debe ser analizada con profundidad durante la planificación por las implicaciones económicas significativas para cualquier lugar, esto se observa en la figura 5.

Transferencia

La imposibilidad de ubicar en las áreas urbanizadas los sitios para disponer finalmente los RSD o las facilidades para diferentes tratamientos de los mismos debido a la poca aceptación social sobre estas instalaciones, ha hecho que se ubiquen muy distantes de los centros poblacionales. Esto ha traído aparejado atrasos en las rutas de recolección lo que disminuye la productividad de los equipos. Para solucionar los problemas antes mencionados se idearon las estaciones de transferencia que implica la descarga de los RSD de vehículos recolectores por lo general, pequeños a vehículos de mayor capacidad que se utilizan para transportar estos residuos a distancias más largas para su disposición final o tratamiento. En algunos casos, aunque no es la práctica recomendada, se separan materiales aprovechables para incorporarlos a los procesos de reciclaje o directamente a procesos productivos, como se aprecia en la figura 6.

Transformación

La transformación de los RSD es otro de los elementos intermedios entre la recogida y la disposición final, se enfoca a producir beneficios económicos, técnicos y sanitarios que contribuyan a la protección de la población y del medio ambiente. Sus objetivos se centran en recuperar materiales aprovechables y energía. Se emplean en este sentido tres tipos de transformaciones: físicas, químicas y biológicas. Deben comprenderse todos estos tipos de transformaciones porque inciden de manera directa sobre la estrategia que se desarrolle para el manejo de los RSD en un área determinada, como se percibe en la figura 7.

Disposición final

Aunque exista algún tipo de transformación para el uso de los materiales aprovechables en la estrategia planteada, siempre habrá residuos que disponer y esto hace que se convierta en un componente esencial del manejo. Es el más controvertido de los elementos funcionales del manejo de los RSD debido a la resistencia de la población a que estos sitios se ubiquen en lugares próximos a las urbanizaciones por las experiencias negativas que se tienen en cuanto, a las presiones que ejercen sobre el medio ambiente y las afectaciones que provoca a la salud humana. Para favorecer la transformación biológica de los RSD y minimizar los riesgos de contaminación ambiental se aplica el principio ingeniero de relleno sanitario que consiste en la colocación de los residuos sobre el terreno, extendiéndolos en capas de poco espesor y compactándolos para disminuir el volumen. Estos no ocasionan riesgos a la salud humana o afectaciones al medio siempre que se ubiquen en lugares apropiados y se exploten de manera segura. La operación de un relleno sanitario permite que al enterramiento de los RSD se le agregue valor, mediante la recolección del gas que proviene de la descomposición anaerobia de la materia orgánica, el cual se puede utilizar como fuente de energía renovable. El aprovechamiento del biogás no solo proporciona una fuente alternativa de energía sino que reduce los riesgos de explosiones asociadas a las concentraciones de metano y posibilita reducir las emisiones a la atmósfera. La Disposición Final se observa en la figura 8.

Componente del modelo: generación de impactos ambientales

El manejo de los RSD en áreas urbanizadas trae consigo la aparición de impactos ambientales sobre el medio debido a las emisiones a la atmósfera, al agua y el suelo. Encontrar las formas en que pueden ser medidas, es fundamental para valorar la implicación que tienen sobre el contexto y constituyen la base para modificar e introducir cambios en los instrumentos de la gestión ambiental de manera que tribute a la reducción de la contaminación y del uso intensivo de los recursos naturales.

La importancia de los impactos ambientales asociados al manejo de los RSD en general, depende de las condiciones particulares de la ubicación, la geomorfología, la hidrología y otras peculiaridades del medio físico y antrópico, así como de la composición y naturaleza de los residuos producidos. Este componente del modelo, recibe todas las emisiones provenientes del manejo que se realice de los RSD por lo que se convierten en entradas del mismo. Los impactos ambientales negativos y positivos provenientes de la estrategia de manejo en análisis, son resultados de este componente.

Componente del modelo: el análisis de ciclo de vida

El análisis del ciclo de vida (ACV) se incorpora al modelo como herramienta que permite identificar y evaluar los impactos ambientales de las estrategias de manejo de los RSD que se encuentren en análisis. La funcionalidad del modelo a través de la aplicación del ACV con un enfoque de "la cuna a la cuna" posibilitará determinar las interrelaciones y dirigir acciones de la gestión ambiental que influyan positivamente en el alcance de la sostenibilidad ambiental según las condiciones locales.

Las diferentes etapas del ACV:

1) Definición de objetivo y alcance

2) Análisis de inventario

3) Evaluación de impactos

4) interpretación, no han sido consideradas como simples pasos de una metodología sino que se plantean en constante interacción con el comportamiento de los elementos funcionales del manejo. De esta forma, los elementos funcionales deben ser capaces de asimilar los cambios que ocurren en el contexto para luego, acorde a ello, analizar las alternativas que como parte de las acciones de mejora se desarrollen, con un análisis previo de los diferentes instrumentos que hayan sido considerados.

DISCUSIÓN

Según Gentil et. al. (2010) modelar el manejo de los residuos sólidos no constituye en sí una idea nueva. Desde los años sesenta se ha diseñado este tipo de modelos. Sus propósitos fundamentales, hasta la década de 80 eran: su optimización para tratar aspectos específicos del problema y la minimización de los costos.

Dichos modelos se concentraron en la primera etapa de la gestión ambiental, es decir en el control de la contaminación. Posteriormente, los modelos diseñados se focalizaron en las otras dos etapas. A fines de los ochenta, los modelos comenzaron a ampliar los límites del sistema y abordaron el manejo desde una perspectiva sistémica. Se tuvieron en cuenta las relaciones entre los elementos funcionales del sistema, eliminándose la visión de tratarlos de manera independiente y aislada. En esta etapa el incremento de las tecnologías computacionales y su disponibilidad ofreció oportunidades para diseñar modelos más sofisticados.

El desarrollo de modelos para el manejo sostenible de los residuos sólidos en los últimos años se ha caracterizado por buscar una mayor integración de las consideraciones económicas, sociales y ambientales. La mayoría de éstos son empleados para apoyar la toma de decisiones y utilizan una amplia variedad de métodos y herramientas como son: la evaluación de riesgos y de impacto ambiental, el análisis costo-beneficio, la decisión multicriterio y el análisis de ciclo de vida[13].

Se coincide con Tsilemou y Pangiotakopoulos (2007) en el hecho de que estos modelos tienen limitaciones pues ninguno considera el ciclo completo del manejo de los RSD, desde la prevención hasta su disposición final. De acuerdo al criterio de la autora, este ciclo es muy simplificado para la fracción de RSD, en la práctica es una línea recta. Este denominado "ciclo" se enmarca bajo el enfoque de la "cuna a la tumba" debido a que lleva implícito asumir la naturaleza como receptora de impactos ambientales negativos de manera infinita. El ciclo de vida de los RSD debe concebirse desde el momento en que los bienes de consumo son utilizados y pierden su valor de uso. Este ciclo debe tener en cuenta las etapas de reuso, transformación (como por ejemplo: reciclaje y compostaje) que posibiliten la reinserción de los materiales aprovechables a los procesos de producción y el aprovechamiento de energía recuperada. Se considera que siempre existirá una parte, aunque mínima, de RSD que requerirá de disposición final. Opción donde de igual forma se aplicaría la recuperación de energía y en el caso de abandono de estas zonas de enterramiento, se dispondrían de medidas de rehabilitación para emplearla en otros fines, según el ordenamiento territorial. La valoración de los pilares de la sostenibilidad, en especial los referidos a los aspectos sociales, es recomendable en este caso.

El modelo propuesto persigue vincular el manejo de los RSD con la gestión ambiental, mediante la evaluación ambiental de los impactos. En base a ello, es posible determinar las relaciones que se establecen entre: los instrumentos de la gestión ambiental, los elementos funcionales del manejo y las condiciones socioeconómicas que caracterizan el territorio en cuestión para conformar acciones en el proceso de mejora continua. La evaluación ambiental de las estrategias de manejo de los RSD, bajo el enfoque del ACV, posibilita considerar la relación e influencia de esta herramienta con los instrumentos, mecanismos y acciones de la gestión ambiental que resulten esenciales en esta actividad.

Para su alcance, en su concepción se tuvo en cuenta la interrelación de la estrategia ambiental provincial con los elementos funcionales del manejo de los RSD planteados por Tchobanoglous, Theisen y Vigil (1998), así como el vínculo con el enfoque de ciclo de vida [5].

Se consideran los impactos ambientales derivados del manejo sobre el contexto socioeconómico y a su vez, la influencia de éste sobre las actividades relacionadas con los RSD, con el propósito de evaluar, desde la perspectiva ambiental, las estrategias de manejo de los RSD de la ciudad. Esto incorpora las transformaciones necesarias a los diferentes instrumentos, mecanismos y acciones de la gestión ambiental en la estrategia provincial. Incrementa su efectividad en la solución de esta problemática, a través del pensamiento de la "cuna a la cuna", en continuo proceso de mejora ambiental hacia la sostenibilidad.

CONCLUSIONES

1. Se diseñó el modelo de gestión ambiental para el manejo de los residuos sólidos domésticos con el empleo de métodos teóricos, herramientas estadísticas y el análisis del ciclo de vida; adecuado a las condiciones de la ciudad de La Habana. El referido modelo está dirigido a lograr el vínculo del manejo de los RSD con la gestión ambiental, mediante la evaluación ambiental de los impactos que generan las estrategias implantadas en el territorio.

2. El modelo diseñado para La Habana integra los aspectos vinculados a los modelos basados en el análisis de ciclo de vida de los residuos sólidos, los instrumentos de la gestión ambiental y el contexto socioeconómico. Se concibió metodológicamente considerando: premisa, objetivo, seis (6) principios (sistémico, integral, flexible, responsabilidad compartida, mercado definido y prospectivo), seis (6) procesos del manejo de los residuos sólidos domésticos (generación, procesamiento en origen, recogida y transporte, transferencia, transformación y disposición final) y la interrelación entre estos procesos, así como con el vínculo planteado entre el manejo con el análisis del ciclo de vida, la estrategia ambiental provincial y el contexto socioeconómico.

3. El modelo diseñado requiere de la elaboración de una guía metodológica que posibilite la aplicación y validación del modelo propuesto para la gestión ambiental de los residuos sólidos domésticos en La Habana.

REFERENCIAS

1. Bernstad A, Jansen JLC, Aspegren H. Life cycle assessment of a household solid waste source separation programme: a Swedish case study. Waste Management & Research. 2011;29(10):1027-42. ISSN 0734-242X.

2. Tchobanoglous G, Theisen H, Vigil S. Gestión Integral de Residuos Sólidos. USA: Mc Graw-Hill; 1998. p. 1087. ISBN 978-00706-323.

3. Hanandeh AE, Abbas EZ. Life-Cycle assessment of municipal solid waste management alternatives with consideration of uncertainty: SIWMS development and application. Waste Management & Research. 2010;30(5):902-11. ISSN 0956-053X.

4. Al Salem M, Lettiere P. Life Cycle Assessment of Municipal Solid Waste Management in the State of Kuwait. European Journal of Scientific Research. 2009;34(3):395-405. ISSN 1450-202X.

5. Bovea MD, Ibañez V, Gallardo A, et al. Environmental assessment of alternative municipal solid waste management strategies: A Spanish case study. Journal of Waste Management. 2010;30(11):2383-95. ISSN 0956-053X.

6. Cruz G. Evaluación del impacto ambiental de la elaboración de dos productos alimenticios en Cuba usando la herramienta Análisis de Ciclo de Vida (ACV). REDVET Revista electrónica de Veterinaria. 2009;10(4):401-13. ISSN 1695-7504.

7. Mc Dougal F, et al. Integrated Solid Waste Management: a life Cycle Inventory. United States: Blackwell Science; 2001. ISBN 0-632-05889-7.

8. Taboada P, Aguilar V, Ojeda S. Análisis estadístico de residuos sólidos domésticos en un municipio fronterizo de México. Revista Avances en Ciencias e Ingenierías. 2011;2(1):9-20. ISSN 0718-8706.

9. Finneveden G, Johansson J, Lind P, et al. Life Cycle assessment of energy from solid waste – part 1: general methodology and results. Journal of Cleaner Production. 2005;13(4):213-29. ISSN 1404-6520.

10. Tabata T, Hishinuma T, Ihara T, et al. Life cycle assessment of integrated municipal solid waste management systems, taking account of climate change and landfill shortage trade-off problems. Waste Management & Research. 2010;29(4):423–32. ISSN 0734-242X.

11. Eriksson O, Baky A. Identification and testing of potential key parameters in system analysis of municipal solid waste management. World Applied Sciences Journal 2010;54(12):21- 39. ISSN 1095-1099.

12. Rodríguez LdLÁ, López E, Goicochea T. La necesidad de una correcta gestión ambiental urbana para las localidades. Revista Desarrollo Local Sostenible (DELOS) Grupo Eumed. 2009;2(4):1-12. ISSN 1988-5245.

13. Tsilemou K, Pangiotakopoulos D. Evaluating the Peformance of Solid Waste Management Models. Environmental Engineering Management Journal. 2007;6(2):95-100. ISSN 1582-9596.

Recibido: 19 de septiembre de 2013.

Aprobado: 14de octubre de 2013.

Odalys Caridad Goicochea-Cardoso. Delegación CITMA de La Habana, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La Habana, Cuba. correo electrónico: goicochea@citma.cu