I. Introducción

En el mundo contemporáneo, las ciudades reclaman una respuesta sostenible y adecuada a sus problemáticas. Tanto es así, que algunas de las grandes urbes del planeta han ido planteado su transformación en busca de una ciudad más humana que permita afrontar, de manera inequívoca, los nuevos retos sociales, superado al actual paradigma urbano donde el vehículo privado juega un papel esencial [1; 2; 3]. La búsqueda de alternativas que satisfagan las necesidades de la vida cotidiana, el aseguramiento de la calidad ambiental y el nivel de salubridad de los espacios se ha vuelto una prioridad para la sociedad actual [4; 5; 6].

La planificación de la accesibilidad se considera clave para equilibrar las necesidades de sociedad móvil de hoy con resultados de planificación sostenible [7], un enfoque que ha llevado a innovaciones conceptuales y metodológicas en el análisis de la accesibilidad en las últimas décadas [8]. Aunque la accesibilidad a dependiente de la oferta de transporte [9], esta conceptualización da una imagen incompleta. Por ejemplo, elección de ruta el uso de un modo de transporte específico varía entre usuarios [10], y está determinado por factores como las preferencias individuales, las limitaciones, atractivo de la ruta, problemas de seguridad y comodidad y otros [11].

La Infraestructura peatonal se define como el conjunto de elementos que permite el desplazamiento de forma segura y confortable desde el origen hasta el destino de viajes de peatones, a partir de la humanización de los recorridos dada por el cumplimiento de parámetros de diseño y operación establecidos, garantiza la optimización de los recursos destinados a su desarrollo y conservación [12].

Según Guío (2010) [13] existen dos tipos de infraestructura de tráfico peatonal: infraestructura de flujo continuo o ininterrumpido (aceras, paseos peatonales, puentes peatonales, vías exclusivas peatonales) e Infraestructura de flujo discontinuo o interrumpido (son los cruces a desnivel con respecto a la acera, ubicadas generalmente en intersecciones de calles y las zonas en las que el peatón tiene la prioridad y que el movimiento vehicular está limitado a 30 Km/h).

Hoy en día, se destinan importantes recursos económicos al desarrollo de proyectos urbanos orientados al transporte motorizado y pocos recursos a proyectos que promuevan la movilidad peatonal [14]. Esto provoca que los peatones no tengan pleno acceso a las diversas redes que conforman la ciudad. Se hace necesario, entonces, la implementación de soluciones puntuales que contribuyan a impulsar la movilidad peatonal y ayuden a la transformación positiva de las ciudades hacia un horizonte más sustentable, democrático, justo y equitativo.

A su vez, el estudio de la accesibilidad peatonal es un tema de relevancia internacional. En los últimos tiempos ha incrementado la conciencia sobre los beneficios implícitos con los que cuentan las ciudades más caminables, en el orden económico, social y medioambiental [14].

Actualmente, las dinámicas de uso del espacio público experimentan notables cambios como consecuencia del azote de una pandemia que, con enormes costos y complejidades en su manejo, ha paralizado naciones enteras por un periodo de tiempo todavía ciertamente indefinido [15].

El mundo ha presenciado un colapso en sus distintos sistemas urbanos, debido a la aparición de esta pandemia causada por un tipo de coronavirus denominado COVID-19; se ha evidenciado entonces distintas debilidades relacionadas con: infraestructuras débiles, falta de una correcta articulación entre actores de la sociedad, mala planificación urbana de las ciudades, falla en la dotación de servicios básicos como salud, educación y transporte, entre otras [16].

La pandemia de la COVID-19 modificó la estructura espacial urbana. Esta se vio restringida por el aislamiento impuesto como principal modo de evitar que el virus circule y se expanda entre las personas [17; 18].

La población se debe proteger con las medidas de seguridad que resalta el distanciamiento social, por lo que esta emergencia requiere de modificaciones infraestructurales en las ciudades. Para ello, se debe analizar, reflexionar y repensar la creación de las futuras construcciones y la adaptación de la ciudad para esta nueva normalidad, que implica en el hombre con el uso obligatorio de mascarillas en sitios públicos, el lavado de manos constante o uso de alcohol o gel antibacterial, además de la requerida distancia entre cada persona que no formen parte del grupo familiar de protección [19].

La necesidad de cumplir con el distanciamiento social para detener la propagación del coronavirus ha acelerado los debates en torno a la movilidad para la nueva normalidad [18], considerando cambios de parámetros como son: la distancia entre personas, expandir los servicios y espacios de ocio en espacios públicos, entre otros.

En este contexto, un desafío que presenta por el efecto de la pandemia consiste en mejorar la calidad de vida urbana optimiza las alternativas de movilidad de personas. La movilidad activa o micromovilidad aparece como uno de los pilares de la política urbana sustentable y en algunas ciudades se ha estimulado como opción de movilidad segura frente a la pandemia. Moverse a pie, usar la bicicleta u otros vehículos especialmente para viajes de proximidad ya que permiten respetar las distancias de seguridad recomendadas -entre 1,5 y 2 metros- para reducir los riesgos de contagio [18].

En distintos países los sistemas de movilidad urbana siguen deficientes en muchos sentidos y representan una problemática urbana multidimensional ciertamente compleja. Se trata de redes de transporte poco funcionales cuya infraestructura continúa el favorecimiento de los desplazamientos de bienes y personas en vehículos motorizados, de tal suerte que los espacios dedicados a otros modos de transporte son escasos y se encuentran generalmente en malas condiciones. Esto ha llevado a que los gobiernos de varias ciudades se hayan propuesto replantear los espacios públicos y los sistemas de movilidad urbana post COVID-19 parten de la reconfiguración espacial de las calles. Se considera que el mejoramiento de la infraestructura urbana dedicada al transporte sustentable podría traducirse en un aumento de peatones, ciclistas y usuarios de otros sistemas de transporte no motorizados, lo que resulta imperante de cara al regreso a la nueva normalidad, la cual ha colocado a los medios de transporte público como agentes indeseados de movilidad, por el riesgo que conllevan [15].

En Cuba la pandemia de la COVID-19 también ha provocado notables cambios en el estilo de vida de la población. Los cubanos han tenido que modificar sus costumbres para adaptarse a la nueva normalidad. Aunque el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas en el país ha permitido controlar, en cierta medida, la propagación del virus aún queda mucho por hacer en este sentido. La infraestructura peatonal, al igual que en otros países, no cumple los parámetros necesarios de espacio que permitan la práctica del distanciamiento social requerido.

La ciudad, en su conjunto, y las dinámicas de reestructuración, requieren la consideración permanente del lugar que ocupan los espacios públicos dentro de las temáticas urbanas. El hecho físico, como expresión material que diferencia los espacios, tanto a nivel morfológico como funcional, genera diversos escenarios de posibilidades, usos y acciones. Pero, también, es necesario tener en cuenta cómo estos espacios son valorados, percibidos y apropiados por los distintos sectores que componen la sociedad [20].

La evaluación de eventos recientes en el mundo y en Cuba relacionado con la pandemia COVID-19 sugiere que los cambios potenciales en la planificación urbana y el diseño del espacio público son posibles, lo que también afectar el diseño de calles peatonales, como es el caso de la ciudad de Matanzas, una de las urbes mejor trazada de Cuba en su momento.

Los cambios importantes en las tendencias de planificación se verán a lo largo de tiempo, ya ahora se toman acciones para reducir a contacto físico entre personas con el objetivo de limitar la propagación de la enfermedad, como la aparición de carriles bicis temporales en varias ciudades a nivel mundial.

Caracterización del centro histórico de la ciudad de Matanzas

La ciudad de Matanzas, enclavada en un sitio privilegiado de la geografía cubana, contiene en su red vial urbana los dos principales itinerarios para transportarse desde La Habana hacia Varadero: La Vía Blanca y la Carretera Central. Por este motivo, el corredor turístico Habana-Varadero se encuentra infraestructuralmente confinado a atravesar la ciudad.

La vialidad en el centro histórico de la ciudad de Matanzas se caracteriza por tener una distribución rectangular, con un solo sentido de circulación. El estado de conservación de la infraestructura vial y peatonal en esta zona es deficiente, al presentar en su superficie de rodadura y caminata, muestras de grietas, baches y salideros de tuberías. El estado técnico de las calles principales y de mayor flujo vehicular es regular en sentido general, no obstante, algunas de las calles ubicadas en áreas perimetrales, fundamentalmente las más cercanas a los ríos, se encuentran en mal estado de conservación.

La causa fundamental de la mayoría de los problemas viales que se presentan en esta zona son originados por el paso obligatorio de los vehículos que, desde los diferentes barrios de la ciudad, a través de los cuatro puentes que enlazan el centro, lo atraviesan longitudinal y transversalmente y lo saturan de forma extrema de un flujo vehicular ajeno a éste. Esto hace que se concentren en él muchos de los vehículos que tienen otro destino y, sin embargo, a causa de las conexiones viales actuales, pasan por el centro sin necesitarlo.

Otra de las causas del congestionamiento vehicular en esta zona de la ciudad es el paso del transporte colectivo y de los vehículos pesados en dirección al puerto y las zonas de producción, que atraviesan el centro tradicional y provocan a su vez, contaminación ambiental por los gases, polvo y ruidos que emiten. Otro elemento importante a tener en cuenta, son las vibraciones causadas por este tipo de transporte, precisamente en un lugar donde las construcciones son antiguas y poseen elementos para cuyo diseño no se tuvieron en cuenta tales efectos.

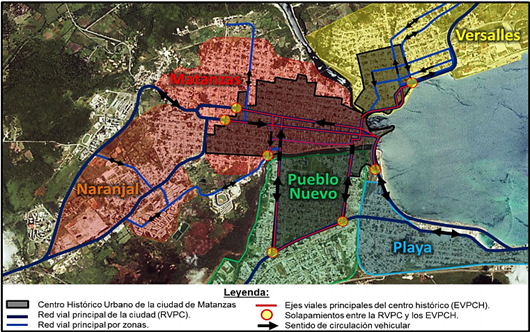

El Centro Histórico Urbano (CHU) de Matanzas se delimitó en el año 1988. Según consta en expediente elaborado por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Provincial de Planificación Física, comprende un extenso territorio, conformado por el barrio fundacional denominado Matanzas, con 144 manzanas y los dos barrios surgidos en el siglo XIX, Pueblo Nuevo, con 95 manzanas y Versalles con 49, con una extensión total de 234.46 ha y 288 manzanas en total (Figura 1). La zona priorizada para la conservación del centro histórico de la ciudad de Matanzas consta con 44 hectáreas de ellas 47 manzanas completas y 15 manzanas parciales, esta zona constituye el objetivo de estudio de la siguiente investigación.

El tema de reordenamiento, conservación y desarrollo de la infraestructural peatonal ha sido de interés para los especialistas del Equipo Plan Maestro (EPM) de la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas (OCCM) desde que se delimitó el Centro Histórico Urbano (CHU) de Matanzas en el año 1988.

Durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 se presenciaron sensibles déficits de este servicio en la ciudad, debido a:

Ancho de aceras insuficiente para garantizar la comodidad en la circulación.

Mal estado de conservación de la superficie de caminata.

Interferencia de redes técnicas en la superficie de caminata.

Presencia de obstáculos que reducen la sección efectiva de caminata.

Insuficiente desarrollo de infraestructura peatonal independiente.

Desde su aparición en los escenarios del CHU de Matanzas no se ha realizado una investigación de mercado de este servicio con enfoque en Gestión Comercial (proceso estratégico) que permita a la OCCM conocer las características del proceso que más inciden en la satisfacción del usuario e influya en el mejoramiento de la infraestructura peatonal del Centro Histórico de la Ciudad de Matanzas (CHCM).

Los autores del estudio perciben que los proyectos desarrollados, hasta el momento, no le prestan mucha atención a alguno de los componentes del servicio de infraestructura peatonal en el centro histórico que cambia con la aparición de la pandemia, tales como:

los posibles cambios de densidad automotriz de la ciudad en un escenario de auge económico

el efecto actual de las rutas turísticas que cruzan la ciudad

el tamaño de la acera

el área de los parques

espacios abiertos aumenten en proporción

Por tanto, el objetivo de la investigación es evaluar el confort de circulación de la infraestructura peatonal percibido por los usuarios del sistema vial del centro histórico de la ciudad de Matanzas.

II. Métodos

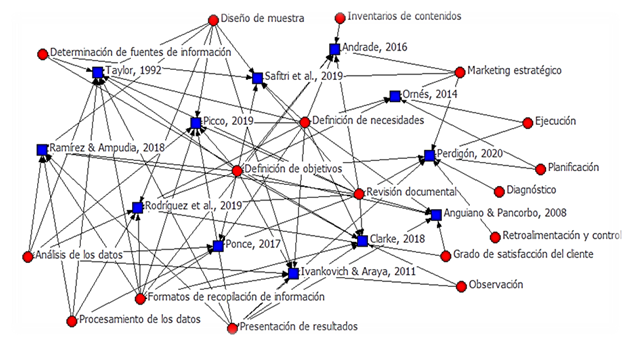

Se analizaron las principales herramientas de la literatura especializada enfocados en el desarrollo del marketing de ciudad en el contexto urbano. Para la concepción de la metodología y la determinación de las necesidades de los usuarios/peatones en contribución a la mejora en el funcionamiento de la movilidad en centros históricos cubanos. Se empleó el software libre UCINET Versión 6.698, que permitió establecer la correlación entre doce procederes y los frentes temáticos principales abordados, en relación con las herramientas de evaluación aplicadas a la mejora de la gestión urbana, que se observa en la figura 2.

Mediante un análisis de centralidad realizado, se identificaron como procederes principales la revisión documental, definición de objetivos y la definición de necesidades. Por otra parte, resalta el empleo de herramientas como diseño de muestra, formatos de recopilación de información (encuestas, entrevistas, observación), análisis de los datos y la presentación de resultados. Las herramientas identificadas en la literatura, sirven de base para la concepción de una metodología para la realización de la evaluación de la infraestructura peatonal en centros históricos cubanos.

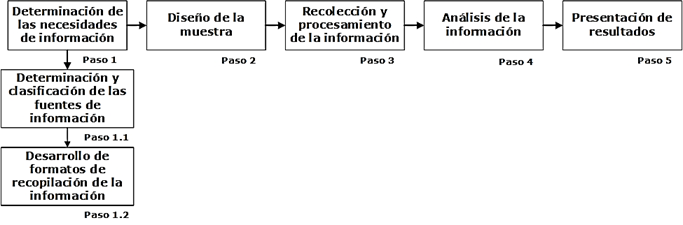

Con el análisis de los procedimientos precedentes de estudios de marketing, no se constata contextualización para el caso de los centros históricos. El procedimiento para la evaluación de la infraestructura peatonal en centros históricos cubanos (Figura 3) muestra la secuencia de actividades a realizar.

Se establecen las necesidades de información de acuerdo con los hallazgos de la información obtenida, enfocada a los problemas detectados en el centro histórico con la infraestructura peatonal. Estas necesidades de información deben ser clasificadas y además se debe tener variantes de métodos para cada una que será el punto de partida para el desarrollo de los formatos de recuperación de la información, en la presente investigación se utiliza la encuesta como fuente de información cuantitativa primaria para la recuperación de los datos, apoyadas en otras fuentes como los aforos peatonales, la observación y los portales gubernamentales en línea que permiten la interacción usuario-gestor.

Para el diseño de la muestra se define en primera instancia la población y el marco muestral, elementos que sirven de apoyo para determinar el tamaño de la muestra, y luego determinar el procedimiento de muestreo. Se recolectan y procesan los datos con el procesador estadístico SPSS y se realiza un análisis univariado de las preguntas sobre la percepción del usuario y el grado de importancia que le confieren a los ítems definidos, lo que permite presentar los resultados.

III. Resultados

Para la determinación de las necesidades de información se tiene en cuenta la situación problémica y los objetivos de la investigación elementos claves para la confección de las principales necesidades.

Necesidades de información:

Determinar las características de la infraestructura peatonal de mayor importancia para los usuarios.

Determinar las principales quejas que presentan los usuarios de la infraestructura peatonal.

Determinar el nivel de aceptación y satisfacción del ciudadano con respecto a la infraestructura peatonal del Centro Histórico (CH) de Matanzas.

La tabla 1 muestra las fuentes de información en concordancia con las necesidades de información anteriormente identificadas, además de los instrumentos o métodos utilizados para identificarlas.

Para la obtención de la información secundaria interna se realiza una revisión primero del libro de quejas y sugerencias de la OCCM confeccionado a partir del número de atención al usuario para evacuar y conocer las principales insuficiencias del subproceso gestión de la infraestructura peatonal percibidos por los ciudadanos residentes en el municipio Matanzas, en el caso de los usuarios del subsistema vial del centro histórico residentes en el resto de la ciudad, se estableció como mecanismo de retroalimentación el portal del ciudadano matancero.

Tabla 1 Fuentes de Información utilizadas.

| Necesidades de información | Clasificación de la Fuente | Instrumentos y métodos. |

|---|---|---|

| Determinar las características de la infraestructura peatonal de mayor importancia para los usuarios. | Ambas son primarias cuantitativas | - Encuesta. - Aforo peatonal (Observación). |

| Determinar las principales quejas que presentan los usuarios de la infraestructura peatonal. | - Secundaria interna - Primaria cuantitativa - Secundaria interna | - Libro de quejas y sugerencias (número de atención al usuario). - Encuesta. - Portal del ciudadano matancero. |

| Determinar el nivel de aceptación y satisfacción del ciudadano con respecto a la infraestructura peatonal del CH de la ciudad. | Ambas son primarias cuantitativas | - Encuesta. - Aforo peatonal (Observación). |

Para la obtención de las necesidades de información primarias cuantitativas se establecieron estaciones de aforo peatonal (Figura 4) para determinar el comportamiento de los componentes dinámicos (peatones), situadas según los criterios de proximidad a los ejes viales principales, a los accesos a pie y a los puntos intercambiadores de pasajeros.

Se realiza una encuesta que responde tanto al objetivo de la investigación definido como a las necesidades de información. Se utiliza para conocer las percepciones de los ciudadanos con respecto al reordenamiento, conservación y desarrollo de la infraestructura peatonal del CHU. En la encuesta aplicada se realizaron 3 preguntas, las cuales se clasifican en preguntas cerradas con una escala Likert.

Para el diseño de la muestra se tienen en cuenta una serie de parámetros entre ellos la definición del horizonte de la población es de gran importancia, que contempla los siguientes componentes:

Elementos: ciudadanos residentes (peatones) en la Ciudad de Matanzas que estuvieron dispuestos a responder la encuesta.

Unidad de muestreo: ciudadanos (peatones) de la localidad que han recorrido o pasado por alguno de los puntos de aforo peatonal del Centro Histórico de la Ciudad de Matanzas (CHCM).

Alcance: municipio Matanzas.

Tiempo: durante los meses de enero - abril del 2020.

Otro parámetro necesario es la identificación del marco muestral: ciudadanos (peatones) de la localidad que han recorrido o pasado por alguno de los puntos de aforo peatonal del CHCM. Lo que permite determinar de manera eficiente el tamaño de la muestra.

Determinar el tamaño de la muestra: para determinar el tamaño de la muestra se realizó un aforo peatonal en varios puntos que constituyen vías principales del centro histórico de la ciudad de Matanzas de los cuales se obtuvo como promedio una intensidad peatonal de 58 peatones por cada 30 minutos en los aforos, el procedimiento fue aplicado durante los meses de enero (31 día), febrero (29 días), marzo (31 días) y abril (25 días), 12h al día (6am - 6pm),se obtiene un valor promedio de la población (241920 peatones), el estudio cuenta con un nivel de confianza de 90 %, con una probabilidad de éxito y fracaso de 0.5, se permite solo un margen de error del 5 %, al ser la población del centro histórico infinita y ser una investigación exploratoria se procese a calcula el tamaño de la muestra por la fórmula: n=(K^2×p×q)/e^2 ; donde K (Nivel de confianza); p y q (probabilidad de éxito y fracaso respectivamente); e (error). Se obtiene como resultado 67.24, por lo que se toma un total de 68 encuestas.

Selección del procedimiento de muestreo:

Se realiza un muestreo combinado. En primer lugar, se realiza un muestreo por conveniencia para distribuir de manera equitativa las 68 encuestas en los puntos de aforo y luego se realiza un muestreo secuencial no probabilístico (por arribos). Las encuestas fueron aplicadas por los investigadores en los puntos de aforo.

Se procesan los datos, además, se realiza el análisis de fiabilidad y validez de la encuesta. La prueba de fiabilidad se aplica para medir la fiabilidad de la escala que se utilizó para cada ítem (pregunta), en este caso se aplicó la prueba de fiabilidad para las preguntas 1 y 2 que contienen 10 ítems, los cuales presentan escala de Likert con valores de 1-5, donde 1 es muy en desacuerdo (pregunta 1) o muy inadecuada (pregunta 2) y 5 muy de acuerdo (pregunta 1) o muy adecuada (pregunta 2). Para el estudio se analizan 21 variables (Tabla 2).

Tabla 2 Variables de la encuesta importancia percepción al usuario.

| Variable | Sigla | Definición | Clasificación |

|---|---|---|---|

| 1 | V1 | Importancia del espaciamiento o áreas de descanso. | Independiente |

| 2 | V2 | Importancia de los porcentajes de crecimiento de los servicios de Infraestructura peatonal. | Independiente |

| 3 | V3 | Importancia del estado de la estructura de pavimento (Calles y carreteras). | Independiente |

| 4 | V4 | Importancia de los dispositivos de drenaje (Alcantarillas). | Independiente |

| 5 | V5 | Importancia del ancho de carril (Acera). | Independiente |

| 6 | V6 | Importancia de la capacidad del carril. | Independiente |

| 7 | V7 | Importancia de las áreas de sombra. | Independiente |

| 8 | V8 | Importancia a las zonas de césped. | Independiente |

| 9 | V9 | Importancia de los puntos de disposición de desechos sólidos. | Independiente |

| 10 | V10 | Importancia al sistema iluminación nocturna. | Independiente |

| 11 | V11 | Percepción del espaciamiento o áreas de descanso. | Independiente |

| 12 | V12 | Percepción de los porcentajes de crecimiento de los servicios de Infraestructura peatonal. | Independiente |

| 13 | V13 | Percepción del estado de la estructura de pavimento (Calles y carreteras). | Independiente |

| 14 | V14 | Percepción de los dispositivos de drenaje (Alcantarillas). | Independiente |

| 15 | V15 | Percepción del ancho de carril (Acera). | Independiente |

| 16 | V16 | Percepción de la capacidad del carril. | Independiente |

| 17 | V17 | Percepción del área de sombra. | Independiente |

| 18 | V18 | Percepción de las zonas de césped. | Independiente |

| 19 | V19 | Percepción de los puntos de disposición de desechos sólidos. | Independiente |

| 20 | V20 | Percepción del sistema de iluminación nocturna. | Independiente |

| 21 | V21 | Valoración general de la Infraestructura peatonal del CHCM. | Dependiente |

Se prueba fiabilidad a las variables independientes (V1-V20). En el análisis de fiabilidad el valor que el alfa de Cronbach, es 0.759, este valor es mayor que 0,7 por lo que se puede afirmar que la escala que se utilizó es fiable. La prueba de validez se aplica para comprobar la validez del instrumento, contenido. El valor que toma R-cuadrado es 0,761 como este resultado es mayor que 0,7 se puede afirmar que el estudio es válido porque existe correlación entre la variable dependiente (pregunta de control) y las variables independientes de las preguntas 1 y 2.

Se realiza un análisis univariado y se examinan cada una de las variables por separado con el objetivo de lograr una minuciosa descripción del grupo de datos mediante el análisis de las preguntas sobre la percepción del usuario y el grado de importancia que le confieren a los ítems definidos.

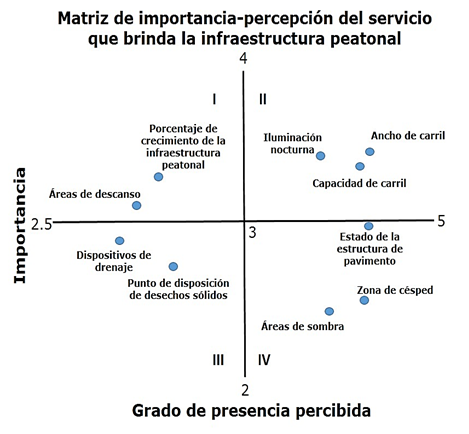

La figura 5 muestra la información recopilada sobre la importancia y el grado de presencia percibida para cada atributo o característica del servicio de Infraestructura peatonal.

Según la distribución por cuadrantes se aprecia que las variables (Iluminación nocturna, Ancho de carril y Capacidad de carril) se encuentran en el primer cuadrante lo que significa que las entidades reguladoras de estos servicios debe seguir con el buen trabajo desarrollado con estos atributos, se recogen los beneficios buscados, los cuales constituyen una ventaja competitiva.

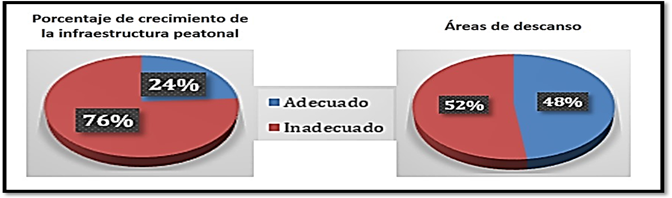

Por otra parte las variables (porcentaje de crecimiento de la infraestructura peatonal y áreas de descanso) se encuentran en el segundo cuadrante, los cuales recogen los principales beneficios valorados altamente por los usuarios pero con baja presencia percibida, los que constituyen puntos débiles del servicio.

Las variables (dispositivos de drenaje y puntos de disposición de desechos sólidos) se encuentran en el tercer cuadrante, son las variables que son indiferentes relativamente al grado de presencia percibida, por lo que la prioridad es menor y las acciones deben ir dirigidas a satisfacer los intereses específicos del segmento de mercado en estudio.

Las variables (áreas de sombra, zonas de césped y estado de la estructura de pavimento) se encuentran en el cuarto cuadrante lo que significa que la entidad presenta derroche de recursos ya que no cumple con los parámetros establecidos.

Los resultados obtenidos fueron:

Las características de la infraestructura peatonal que los usuarios le dan mayor importancia se encuentra: porcentaje de crecimiento de la infraestructura peatonal y las áreas de descanso. Estas características deben tener un tratamiento especial por parte de la entidad para así elevar la satisfacción de los usuarios del centro histórico.

Al analizar las quejas presentadas en el Libro de Quejas y Sugerencias del establecimiento confeccionado a través del número de atención al usuario, se puede constatar que las principales van dirigidas hacia las estructuras de pavimentos (calles y aceras). Debido a esto se debe continuar el trabajo en la perfección de estas variables con el fin de lograr una mayor satisfacción de los usuarios.

Para la muestra encuestada los atributos o características del servicio de infraestructura peatonal que no satisfacen las necesidades reales son porcentaje de crecimiento de la infraestructura peatonal, áreas de descanso y las estructuras de pavimentos que son las características que mayor importancia le atribuyen al servicio y no las perciben con la calidad que esperan. La OCCM debe trabajar en búsqueda de soluciones efectivas a las deficiencias que presenta el servicio con respecto a estos tres atributos.

Luego de realizar un análisis de los atributos que mayor atención le dan los usuarios (Figura 6).

Por lo que la entidad reguladora de estos servicios (OCCM) tiene que tomar decisiones que le permitan la mejora de estos atributos, debe prestarle especial atención al ítem (porcentaje de crecimientos de infraestructuras peatonales) ya que es el más crítico según la percepción de los usuarios.

Propuesta de posibles soluciones:

Se plantea una intervención integral en los siguientes componentes de la franja de emplazamiento de la vialidad: redes técnicas, infraestructura peatonal, infraestructura vial y dispositivos de control. Dentro del componente de infraestructura peatonal se citan la normalización de accesos, la reparación capital de aceras, la instalación de mobiliario urbano, la generación de áreas de sombra, la intervención al paisajismo y la revalorización estética.

La potenciación y vinculación de los medios de movimiento más sustentables y saludables como son la peatonalidad y la utilización de la bicicleta.

Aumentar el crecimiento de la infraestructura peatonal aprovechando el desnivel existente entre Rio y Narváez: escalinatas, espacios de posible uso como anfiteatro, áreas de estar, bancos y jardineras, a modo de parque escalonado, todo tiene como fondo visual el río San Juan.

Potenciar el uso de espacio en forma de gradas para el intercambio cultural, el debate y el disfrute del buen cine cubano.

IV. Discusión

La pandemia de la COVID-19 modificó la estructura espacial urbana. La infraestructura peatonal es un componente de la infraestructura vial de los centros históricos de gran importancia para el confort y seguridad de los peatones, con la aparición del coronavirus aumentaron las investigaciones [21].

Se realiza un análisis de redes mediante el programa UCINET Versión 6.698 para conocer los frentes temáticos que han adoptado varios autores con respecto a aplicar estudios de marketing en el sector urbano, de Moraes Ocke & Akemi Ikeda (2014) [22] en su artículo Marketing de lugar: estado da arte e perspectivas futuras, resalta la popularidad en las investigaciones del marketing de lugar como una de las expresiones de la gestión urbana, el desenvolvimiento de como herramienta eficaz para la toma de decisiones para la potenciación del turismo. Por otro lado, Straatemeier& Bertolini (2008) desde la perspectiva de la accesibilidad a los servicios desarrolla un procedimiento para la integración de buenas prácticas en el sector del transporte en Holanda [8]. Donde incluye entre sus variables el mercado de ciudad que garantice satisfacción a sus peatones y potencie actividades como el uso de la bicicleta como medio de transporte [8].

Guío Burgos (2010) [13] demuestra la importancia de las estructuras continuas para los flujos peatonales, utiliza otras herramientas de la gestión empresarial aplicada a la ingeniería vial, ejemplo de ellas: planificación de sistemas peatonales, estudio de calidad peatonal, estudios de inventarios y estudio de variables que influyen en el funcionamiento del sistema peatonal en las ciudades.

Se determinan las necesidades de información etapa importante al ser la antesala de la acertada selección de herramientas para la recopilación de los datos, los aforos peatonal se perfila como una potente técnica de la ingeniería vial para la observación de los peatones y su comportamiento. Se definen un total 20 variables independientes las cuales están en correspondencia con las definidas por Santos Pérez (2020) [12] en su investigación doctoral aplicada al centro histórico de la ciudad de Matanzas y 1 variable dependiente sobre valoración general de la infraestructura.

Las variables más afectadas según el criterio de los usuarios peatones son porcentaje de crecimiento de la infraestructura peatonal y áreas de descanso, se deben tener en cuenta en la planificación estratégica de la OCCM, valorar la propuesta de soluciones, sería una propuesta tentativa a la solución de los problemas detectado por los usuarios para así aumentar el nivel de satisfacción.

La propuesta de soluciones tienen en cuenta las principales debilidades detectadas por los usuarios del centro histórico de la ciudad de Matanzas con respecto al porciento de crecimiento de la infraestructura peatonal, se citan la normalización de accesos, la reparación capital de aceras, la instalación de mobiliario urbano, la generación de áreas de sombra, la intervención al paisajismo y la revalorización estética, soluciones que deben ser sometidas a consulta popular y donde la gestión de gobierno juega un papel determinante y articulador de estas decisiones, lo que constituye el núcleo central de la política del gobierno [23].

V. Conclusiones

La nueva situación provocada por el COVID-19 a nivel mundial alteró la forma en que se desarrolla la vida social y por tanto la movilidad urbana. Demanda de infraestructuras peatonales más flexibles que se adapten a las necesidades de distanciamiento social para así mejorar la calidad de vida urbano al tener como centro de la gestión la satisfacción y confort de los peatones.

Al realizar un análisis de procederes para la evaluación de la infraestructura peatonal en centros urbanos se constata la ausencia de un procedimiento específico que permita la evaluación a la infraestructura peatonal en centros históricos cubanos, desde la percepción de los peatones. Por lo cual, se propone un procedimiento que consta de cinco pasos y concluye con la presentación de los resultados según los objetivos y necesidades de información que se planteen los centros históricos.

Se determinan las características de la infraestructura peatonal que mayor importancia le dan los usuarios del centro históricos los cuales son: estructuras de pavimento y el porcentaje de crecimiento de la infraestructura y las áreas de descanso. La información sobre dichas estructuras de pavimento (calle y aceras) se obtienen a partir del libro de quejas y sugerencias confeccionado apoyado con el número de atención al usuario. Dicho porcentaje se obtuvo a partir de la encuesta importancia percepción y la posterior matriz de importancia percepción.

Los atributos o características del servicio de infraestructura peatonal que no satisfacen las necesidades reales son porcentaje de crecimiento de la infraestructura peatonal (percepción inadecuada de un 76 %) y áreas de descanso (percepción inadecuada de un 52 %). Estas características son las que mayor importancia le atribuyen al servicio y no las perciben con la calidad esperada, por lo que se propone un conjunto de acciones de mejoras.