Introducción

El presente artículo propone una reflexión teórica y conceptual que se desprende de una investigación de tesis doctoral. El trabajo de investigación original tiene por título “El liderazgo de los directivos docentes en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad en dos instituciones educativas del departamento de Cundinamarca (Colombia)”, y fue desarrollada en el marco del programa de doctorado en educación de la facultad de educación de la Universidad Benito Juárez de México.

Teniendo como escenario un contexto en el que las instituciones educativas de carácter no oficial, presentan una tendencia dominante orientada a iniciar procesos de acreditación de alta calidad en relación con el servicio educativo ofrecido, se contempla el hecho de que el departamento de Cundinamarca en general, y la ciudad de Bogotá DC en particular, constituyen la región con mayor cantidad de instituciones educativas no oficiales en proceso de acreditación Espinosa (2020). En Colombia, el modelo dominante para lograr esta acreditación es el de los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), regulados por la Norma Técnica de Calidad (International Organization for Standardization, 2015).

A este escenario pertenecen las dos instituciones educativas en las que se desarrolló el trabajo de investigación: el Gimnasio Campestre Reino Británico, del municipio de Tenjo; y el Colegio Luigi Pirandello, de la ciudad de Bogotá DC. Ambos planteles ubicados en el departamento de Cundinamarca, Colombia. En los dos casos se ha venido implementando un SGC desde hace más de cuatro años.

¿Por qué debe hablarse de calidad en la educación?

Los principales opositores de la implementación de procesos de SGC en las instituciones educativas tienen razón cuando observa, con acertado sentido crítico, que la calidad, en el sentido en que lo desarrollan los SGC, es un concepto propio de la organización empresarial, que busca asegurar la efectividad y la eficiencia del manejo de los recursos, garantizando los más altos estándares de calidad en la producción de bienes o en la prestación de servicios. Es cierto, el concepto de calidad proviene directamente de un contexto económico y administrativo.

Además, el escenario histórico concreto en el que empieza a hablarse de calidad en la educación coincide con el momento mismo en que la educación pasa a ser concebida como un servicio. Laval (2004), expone el proceso histórico mediante el cual las necesidades de la economía neoliberal penetran el campo de la política, dando lugar a una serie de reformas legislativas que terminaron por penetrar las principales dimensiones de la sociedad. La salud, el trabajo y la educación fueron los ámbitos más afectados. No es gratuito que para finales de la década de 1980 y comienzos de la década de 1990, en la región del centro y sur de América se haya generado un movimiento de reformas constitucionales que cambiaron por completo las dinámicas sociales, políticas y económicas de los países de la región.

Dichas reformas constitucionales dieron lugar al impulso de paquetes legislativos que cambiaron por completo el contenido semántico de aspectos esenciales como el trabajo, la salud y la educación. Ya no simplemente se habló de derechos fundamentales, sino que simultáneamente estos campos fueron permeados por las lógicas del discurso del mercado hasta convertirse en anfibios socio-jurídicos: si por un lado estas dimensiones tienen el carácter de derechos fundamentales, por el otro, tienen la forma y el contenido de servicios, en el más estricto sentido de la palabra. En Colombia, esto es justamente lo que ocurrió con la educación, que desde el contenido de la Constitución Política de (Colombia. Congreso de la República, 1991) se define en los siguientes términos:

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La realidad de la educación como un servicio, fue ratificada a través de la Ley General de Educación (Colombia. Congreso de la República, 1994) que, a pesar de representar en muchos aspectos un significativo logro de los movimientos, presiones y luchas del magisterio en el país, no deja de responder a las lógicas estructurales del contexto neoliberal en que fue creada. La educación como servicio es una realidad que permea y determina sus dinámicas, poco o nada modifica su realidad el que se le agreguen adjetivos como su carácter público o su función social. Como servicio, y con el importante protagonismo de las instituciones no oficiales, la educación ya no simplemente ve estudiantes, sino que ahora los estudiantes también presentan una realidad ambigua, puesto que son, simultáneamente, usuarios del servicio. Solo hace falta recorrer los primeros artículos de la Ley 115 de 1994 para comprender la realidad que aquí se describe (Colombia. Congreso de la República, 2016).

Entonces, en la lógica del desarrollo de este contexto, hace aparición el paradigma de la acreditación. Con el propósito de seducir a los potenciales clientes, las instituciones educativas se adentran en la lógica organizacional de las corporaciones, e implementan Sistemas de Gestión de Calidad con el fin de obtener una acreditación que avale a la institución como entidad prestadora de un servicio de alta calidad. Esta cualidad o atributo, por lógicas razones, atrae a los usuarios que tienen la posibilidad de cubrir los costos de una institución educativa no oficial.

Sin embargo, lo que se ha resaltado es justamente el hecho de que la educación es simultáneamente muchas cosas, principalmente un servicio y un derecho. A pesar de del contexto hasta aquí expuesto, la realidad de la educación es mucho más amplia, rica y compleja. El reconocimiento de la educación como un derecho, también hace parte de un proceso histórico que extiende sus raíces hasta el siglo XIX, y que atraviesa el siglo XX adquiriendo en el camino el carácter de derecho humano. En opinión de quienes proponen esta reflexión, el carácter social, político y cultural de la educación entendida como derecho, no puede ni debe quedar subordinado a las dinámicas mercantiles en las que se pretende ubicar a la educación como un servicio.

La importancia de la calidad en la educación no corresponda ya solamente a un aspecto estrictamente económico organizacional, sino que el logro y aseguramiento de la calidad en la educación ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en el escenario político. Por ejemplo, en el año 2015, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (2020) trazaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Esta agenda 2030 propone actuar en el campo educativo; por ello, el 4° ODS es, precisamente, el logro y aseguramiento de una educación de calidad en todo el mundo.

¿Por qué motivo es tan importante la calidad en la educación?

La misma Organización de las Naciones Unidas (2020), afirma que el cumplimiento de los demás ODS se encuentra directamente relacionado con el logro de una educación de calidad. A través de una educación de calidad, es posible superar las barreras de la pobreza, estimular la producción y el consumo responsables, promover estilos de vida sostenibles y fomentar una cultura de paz.

Como puede verse, el logro y aseguramiento de la calidad en la educación es una realidad que abarca un contexto mucho más amplio que el de la simple prestación de un servicio. Es de suma importancia comenzar a participar de ese nuevo enfoque que ha venido consolidándose en los últimos años, en donde los procesos de la gestión de calidad en las instituciones educativas, buscan resignificar el concepto de calidad, de tal modo que sea, efectivamente, una garantía del cumplimiento de un conjunto de estándares e indicadores que en ningún momento tienen como propósito obstaculizar o subordinar los procesos académicos y pedagógicos; por el contrario, se pretende que la dimensión pedagógica sea esencial en todo el proceso, y que los docentes participen en mutuo compromiso y colaboración para un efectivo logro y aseguramiento de la calidad.

Hacia un nuevo enfoque de la calidad en la educación

Uno de los principales y más satisfactorios hallazgos del trabajo de investigación, en su etapa de construcción de antecedentes, fue encontrar documentos que promueven una reconceptualización de los procesos de calidad en el ámbito educativo.

Claro ejemplo de esto es la postura del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que expresa la necesidad de implementación de un sistema general de gestión de la calidad, como resultado de los diferentes retos que presentan las instituciones educativas frente a las dinámicas del siglo XXI (Colombia. Ministerio de Educación, 2019). Algunos autores han reconocido la validez e importancia de este planteamiento. Muchos, incluso antes del pronunciamiento del MEN, han venido exponiendo cómo los sistemas de gestión se han convertido en una herramienta esencial para la ejecución de los procesos educativos. En este contexto, la implementación de SGC representa una posibilidad para la evolución y transformación educativa, con miras a un desarrollo social que produzca un verdadero impacto en las nuevas generaciones (Cubillos, 2015).

También se evidencia un interés por articular el concepto de la calidad en la educación con procesos sociales y políticos que vayan mucho más allá de la tradicional concepción económica y administrativa que se ha implementado hasta ahora en las instituciones educativas que adelantan procesos de SGC. Justamente, un documento titulado “¿Educación de calidad o calidad de la educación? Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el camino para el desarrollo humano”, examina el conjunto de posibles implicaciones de esta “adaptación conceptual”, que pueden o bien favorecer, o desfavorecer la cualificación de los proceso educativos y pedagógicos en Colombia (Reyes, et al., 2017). Estos autores señalan de forma explícita la importancia que tiene el logro y aseguramiento de la calidad educativa para la construcción de un orden social justo y equitativo. (Cufiño, 2017)

La fundamentación teórica del trabajo de la tesis doctoral, además de los resultados y hallazgos de la investigación y, mucho más importante, los francos y abiertos diálogos con el estamento docente de las dos instituciones educativas, permitieron una reflexión que, sobre la base de una sana crítica, apunta precisamente en esta dirección: la de abordar la calidad en la educación comprendiendo las relaciones estructurales de la educación y la finalidad pedagógica de toda acción y proceso del SGC.

No se trata, entonces, de una imposición burocrática que se hace en función de lógicas mercantiles, sino de que los procesos del SGC realmente corresponden a la necesidad de garantizar que las instituciones educativas cumplen, efectivamente, con indicadores directamente vinculados a los más altos estándares educativos y pedagógicos. De hecho, el marco jurídico normativo de la investigación permitió confirmar que la preocupación y el interés por garantizar la calidad en la educación desde la perspectiva del cumplimiento de determinados indicadores tiene una clara dimensión pedagógica y política. Ya desde el siglo XX, la UNESCO, a través de la representación de Jacques Delors (1996), manifestaba que los diferentes sistemas educativos en general, y las instituciones educativas en particular, podían y debían comenzar a fortalecer el trabajo en todos los indicadores que permitieran a los estudiantes desarrollar lo que entonces recibió el nombre de los cuatro pilares de la educación del siglo XXI: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer.

Entonces, tal y como lo expresan algunos autores, el aseguramiento de unos mínimos de calidad en la prestación del servicio educativo por parte de las instituciones escolares contribuye de modo efectivo a la formación integral que se espera poder ofrecer a las personas para que estas se encuentren en capacidad de sentir, pensar y hacer; logrando lo que Delors llama “educación vital” (Arribas & Martínez-Mediano, 2017). La relación entre la implementación de los SGC y la mejora de los resultados en los centros educativos es un hecho contundente, que cuenta con pruebas empíricas que validan dicha afirmación. Arribas expone cómo en Bogotá DC, por ejemplo, los colegios que cuentan con un SGC tienden a presentar mejores resultados en las Pruebas Saber 11° implementadas por el Estado para el acceso a la Educación Superior.

Claramente, el trabajo de investigación no es más que un simple eslabón que se suma a la fuerte, acertada, e importante tendencia de comprender que la relación entre calidad y educación se encuentra inmersa en un conjunto de dinámicas con profundo sentido social, cultural y político. Lograr y asegurar la calidad en la educación no es, en ningún momento, por lo menos desde esta perspectiva, un procedimiento utilitarista con arreglo a fines de lucro; pero tampoco es un acto de fe que se mueve a ciegas hacia una dirección determinada. La propuesta de este análisis busca ser plenamente consciente de las realidades y los desafíos de las instituciones educativas.

¿Por qué pensar la relación entre calidad y educación desde el contexto de un Estado Social de Derecho?

Desde un principio, la respuesta a este interrogante debe ser clara, precisa y contundente: porque la educación es, ante todo, un derecho fundamental; y como tal debe ser suministrada por parte de las instituciones educativas, aprovechada por parte de los estudiantes y garantizada por parte del Estado, en términos de calidad. Sin embargo, esta respuesta, aparentemente sencilla y acaso evidente, debe desarrollarse teórica y conceptualmente.

Inicialmente, el Estado es entendido desde una perspectiva sociológica y política como un conjunto de instituciones que ejercen la coerción y legitimación sobre una población en un territorio determinado (Weber, 2005). Considerando el hecho de que el Estado es la máxima expresión del ejercicio del poder en la moderna civilización occidental (Arendt, 1982), es necesario que frente a esa espontanea tendencia del Estado a ejercer el poder de un modo arbitrario sobre la población, exista un conjunto de herramientas o instrumentos que permitan a la población defenderse de y realizarse como ciudadanos frente al Estado.

De este modo, hacen aparición los derechos fundamentales que, lejos de ser concesiones de buena voluntad hechas por los poderosos son, ante todo, importantes conquistas que resultan de procesos históricos de larga duración en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida. Los derechos fundamentales son herramientas jurídico-políticas a través de las cuales la población puede hacer frente al poder del Estado, con el fin de orientarlo hacia el feliz logro de un bienestar común y de una justicia social (Mesa, 2012).

En este orden de ideas, un Estado Social de Derecho debe ser entenido como un orden legal y político en el que las diferentes instituciones que conforman al Estado, se encuentran al servicio del ejercicio, la garantia y la protección de los derechos fundamentales por parte de la población (Mesa, 2012). Esta es la razón de ser, el sentido teleológico del Estado Social de Derecho que, en el caso del Estado colombiano, en virtud de su naturaleza, asume el deber de reconocer como parte integrante del bloque de constitucionalidad todas las normas y directrices internacionales que se vinculen con el ejercicio y la portección de los derechos humanos, de los cuales hace parte el derecho a la educación.

Se comprende entonces por qué motivo el Estado, en tanto, Estado Social de Derecho, tiene la obligación de comprometerse con la protección de los derechos fundamentales, reconociendo la realidad global a la que el ejercicio de estos derechos se encuentra vinculada. La calidad en la educación hace mucho tiempo que ha dejado de ser un capricho del mercado, es ahora un imperativo que deben seguir las instituciones educativas, y que debe promover y garantizar el Estado.

Lo que se propone con esta reflexión es una actuación estratégica, toda vez que, en el instante mismo en que la educación es concebida como un servicio, y hacen aparición los procesos de un SGC en el contexto educativo, todos y cada uno de los actores que participan en los procesos educativos, deben estar alerta y comprometerse con el objetivo de que el logro y aseguramiento de la calidad efectivamente sea la garantía y representación de la finalidad pedagógica y social de la educación como derecho fundamental, y no simplemente el valor agregado de un servicio inserto en una lógica mercantil.

La calidad en la educación no es la simple medición de fríos indicadores, o la implementación de procesos administrativos plagados de burocracia; la calidad en la educación se corresponde con la búsqueda de garantizar una formación integral, con los más altos estándares científicos, académicos, pedagógicos y culturales, al servicio de la transformación de la realidad social y de la construcción de una atentica justicia social.

Esta función de la educación en la construcción de la justicia social ya ha sido ampliamente trabajada, desarrolla y fundamentada por autores como Nussbaum (2012), que señala la importancia y trascendencia de la institución escolar en el cultivo de una condición en la que los grandes problemas de la tradición liberal, irresueltos hasta ahora, puedan ser superados sin necesidad de comprometer las libertades y los derechos de los individuos sino, por el contrario, garantizando un pleno ejercicio en virtud de un fin que nos trasciende a todos: la condición humana.

En la medida en que no se pierda de vista esta perspectiva en el horizonte de las acciones y los procesos de los SGC, es posible, incluso, extender una invitación a que cada vez más instituciones educativas asuman el riesgo de garantizar la calidad a través de procesos de acreditación. No se trata entonces de un proceso exclusivo de las más prestigiosas instituciones privadas, es un enfoque que enriquece el campo de la experiencia, intercambiando aprendizajes y conocimientos que pueden mejorar las condiciones del goce del derecho a la educación en términos de calidad. No se pretende una reproducción de modelos de gestión educativa, ni de implementaciones descontextualizadas, sino que se invita a las instituciones para que cada una, desde sus condiciones concretas, se aventure a una experiencia en la que con seguridad podrán obtener invaluables aprendizajes.

Apostar estratégicamente es invitar a que se reflexione sobre la posibilidad de que los mismos criterios de calidad que se tienen en cuenta para la educación en tanto que servicio, deben poder ser empleados para valorar y aprovechar la educación, en tanto que derecho fundamental. Algunos autores, desde el contexto de la educación oficial, han sistematizado experiencias que demuestran que la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad desarrollado siempre con arreglo a una finalidad pedagógica y social realmente influye en la formación y el desarrollo integral de los estudiantes.

Desarrollo

Algunas de las hipótesis de la investigación fueron determinantes en la construcción de los análisis hechos a propósito de los resultados obtenidos. La investigación partió de un paradigma crítico-hermenéutico y un enfoque mixto. Para el establecimiento del paradigma se tomó como referencia la clasificación expuesta por Habermas (1973), entendiendo que es posible comprender e interpretar la realidad, proponiendo estrategias que contribuyan a la transformación social. El enfoque, por su parte, fue definido en función del trabajo de Bonilla & Rodríguez (2010), en el que se expone cómo es posible realizar un análisis cualitativo de la realidad social, a partir de la recolección y el tratamiento cuantitativo de datos.

La metodología desarrollada fue la descriptivo cualitativa, teniendo como técnicas de investigación, entre otras, la exploración temática, la observación participante, el trabajo de archivo y las tres fases del proceso interpretativo establecidas por Dworkin (2008). Cinco, fueron los principales instrumentos de investigación implementados en el desarrollo del trabajo de tesis doctoral, a saber: las reseñas académicas y las fichas de sistematización, empleadas para el trabajo de archivo; las encuestas, aplicadas a los acudientes y colaboradores de las dos instituciones educativas; el diario de campo, implementado en la observación participante y; finalmente, la matriz DOFA, fundamental para el análisis de los procesos del SGC. A continuación, el lector podrá observar con detalle la tabla 1, que sintetiza los aspectos generales de la propuesta metodológica:

Tabla 1 - Síntesis de la propuesta metodológica.

| PARADIGMA | ENFOQUE | METODOLOGÍA | TÉCNICAS | INSTRUMENTOS |

|---|---|---|---|---|

| Crítico-hermenéutico | Mixto (Análisis cualitativo con elementos cuantitativos) | Descriptivo-cualitativa | Exploración temática; Trabajo de Archivo; Interpretación: Fase Pre-interpretativa; Fase Interpretativa; Fase Post-interpretativa; Muestreo aleatorio estratificado; Análisis cualitativo. | Reseñas Académicas. Fichas de sistematización. Encuestas. Matriz DOFA. Diario de campo. |

Fuente: Espinosa (2020).

La investigación fue planteada desde la perspectiva de un alcance de carácter transeccional correlacional causal, según los lineamientos establecidos por Hernández, et al. (2014), referente que también fue empleado para el diseño de la investigación que es de tipo cuantitativo no experimental. Lo que se pretendió con este diseño fue lograr una comprobación de las hipótesis de trabajo, sobre la base de una recolección de datos hecha a partir de la implementación de una encuesta.

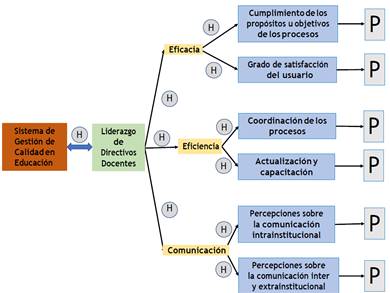

En el contexto de la prestación del servicio educativo, la categoría conceptual del trabajo de investigación fue el Sistema de Gestión de Calidad, teniendo como variable el liderazgo de los directivos docentes. Las directrices de la NTC ISO 9001 (International Organization for Standardization, 2015) permitieron establecer como dimensiones del trabajo de investigación la eficiencia, la efectividad y la comunicación. Cada una de estas dimensiones contó con dos indicadores en función de los cuales se desarrolló la recolección de datos. Los indicadores de la efectividad fueron el cumplimiento de los objetivos del SGC y el grado de satisfacción por parte de los usuarios del servicio educativo; la coordinación de los procesos del SGC y la actualización y capacitación por parte de los colaboradores fueron los indicadores de la eficiencia; finalmente, la comunicación intrainstitucional (entre niveles y funciones) y las percepciones sobre la comunicación extrainstitucional, fueron los indicadores de la comunicación.

A partir de la propuesta de Quivy & Campenhoudt (2002), a propósito de la investigación en las ciencias sociales sobre la operacionalización de categorías y variables en investigaciones científicas, se construyó la tabla 2.

Tabla 2 - Operacionalización de categoría, variable e indicadores.

| Categoría | Variable | Dimensiones | Indicador | Técnica | Instrumento |

|---|---|---|---|---|---|

| SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | LIDERAZGO DE DIRECTIVOS DOCENTES | Eficacia | Cumplimiento de los propósitos u objetivos del SGC. | - Análisis cualitativo | Encuesta |

| - Análisis cuantitativo | Matriz DOFA | ||||

| - Trabajo de archivo | Reseña académica. | ||||

| Grado de satisfacción del usuario respecto del servicio educativo. | - Análisis cualitativo | Encuesta | |||

| - Análisis cuantitativo | Matriz DOFA | ||||

| - Trabajo de archivo | Reseña académica. | ||||

| Eficiencia | Coordinación de los procesos del SGC. | - Análisis cualitativo | Encuesta | ||

| - Análisis cuantitativo | Matriz DOFA | ||||

| - Trabajo de archivo | Reseña académica. | ||||

| Actualización y capacitación por parte de los colaboradores. | - Análisis cualitativo | Encuesta | |||

| - Análisis cuantitativo | Matriz DOFA | ||||

| - Trabajo de archivo | Reseña académica. | ||||

| Comunicación | Percepciones sobre la comunicación intrainstitucional (entre niveles y funciones) | - Análisis cualitativo | Encuesta | ||

| - Análisis cuantitativo | Matriz DOFA | ||||

| - Trabajo de archivo | Reseña académica. | ||||

| Percepciones sobre la comunicación extrainstitucional. | - Análisis cualitativo | Encuesta | |||

| - Análisis cuantitativo | Matriz DOFA | ||||

| - Trabajo de archivo | Reseña académica. |

Fuente: Espinosa (2020).

Con el firme propósito de articular el problema de investigación, con la pregunta, los objetivos, las categorías, las variables, los indicadores y la comprobación de las hipótesis de trabajo, se planteó un diseño que partió de la estrecha relación que existe entre la categoría y la variable de la investigación; de esta relación se desprenden tres dimensiones de análisis. Cada una de estas dimensiones contó con indicadores que permitieron comprobar la relación existente entre el SGC y el liderazgo de los directivos docentes a través de las dimensiones. La relación entre cada uno de los elementos del diseño de la investigación fue desarrollada a partir de un conjunto de hipótesis de trabajo, representadas con la letra H, cuya comprobación dio lugar a una serie de proposiciones, representadas con la letra P, utilizadas para la construcción de los análisis y las interpretaciones de los resultados (Fig. 1).

El procedimiento de comprobación de las hipótesis de trabajo se dio en dos direcciones: en el campo teórico, a través de la revisión bibliográfica; y en el terreno práctico, gracias a la implementación de las encuestas y las observaciones de campo. Para el caso de los colaboradores, la encuesta fue respondida por la totalidad de los colaboradores en las dos instituciones educativas, es decir, 115 encuestados. Por su parte, para establecer el tamaño de la muestra estadística se garantizó un grado de confianza del 95% y un margen de error del 3%. El resultado del procedimiento fue una muestra de 700 acudientes o padres de familia que fueron encuestados mediante la técnica del muestreo aleatorio estratificado (Meneses, 2010). La encuesta fue diseñada con ítems de escala Likert y adaptadas a las necesidades y cualidades propias de una investigación en el campo educativo (Bedoya, 2016). Además, cada uno de los ítems respondió a una hipótesis específica, relacionada directamente con el diseño de la investigación. Por ejemplo, una de las hipótesis de trabajo fue:

La percepción de los padres de familia o acudientes, y de los colaboradores de las instituciones educativas, a propósito de la relación entre los procesos administrativos y los procesos pedagógicos, es fundamental en el análisis del liderazgo de los directivos docentes en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Espinosa, 2020).

En función del diseño metodológico establecido, esta hipótesis fue sometida a comprobación a través del siguiente ítem:

Como padre de familia, acudiente o colaborador, a propósito de la siguiente afirmación: “Para asegurar la calidad del servicio educativo prestado por la institución, es fundamental la relación entre los procesos administrativos y los procesos pedagógicos”, usted está

Completamente de acuerdo.

De acuerdo.

Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo (Espinosa, 2020).

Uno de los principales hallazgos en el desarrollo de la investigación fue que, además del grado de desconocimiento y la falta de comprensión de la función que los directivos docentes desempeñan en los procesos de SGC para el logro y aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio educativo, los docentes de las dos instituciones evidenciaron una representación negativa de la articulación de los procesos pedagógicos con las dimensiones administrativa y directiva.

Como protagonistas de los procesos pedagógicos, expertos encargados de la planeación y ejecución de las estrategias para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, los colaboradores del estamento docente, con motivos y razones de completa validez, ven en los procesos de gestión de calidad una suerte de excesiva formalidad burocrática que dificulta e incluso desvirtúa el componente pedagógico de su labor docente.

Este importantísimo hallazgo suscitó la necesidad de una valoración y validación pedagógica de la propuesta del trabajo de investigación por cuenta de un par experto de la facultad de educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Centro Regional Soacha). Así, este artículo tiene su origen en la imperiosa necesidad de reconocer la legitimidad de las percepciones de los docentes; buscando demostrar, a partir de la fundamentación teórica de la tesis doctoral, que es posible concebir el logro y aseguramiento de la calidad del servicio educativo desde una perspectiva mucho más amplia que la administrativa, abordando la complejidad de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales en las que se encuentra inmersa la educación.

Precisamente ese es el propósito de este documento, fomentar una reflexión en la que sea posible el dialogo de los diferentes puntos de vista a propósito de la importancia de garantizar una educación de calidad.

Conclusiones

El deber ser de la institución educativa, es decir, su carácter de institución social y cultural, que implica a su vez una responsabilidad respecto de la civilización y del conocimiento, es el horizonte de sentido que debe mantenerse en los diferentes procesos del logro y aseguramiento de la calidad.

La articulación entre los procesos administrativos, directivos y pedagógicos es el elemento clave para trascender la concepción instrumental en la que a veces suele incurrir la implementación de los SGC. La calidad debe apuntar siempre en la dirección de contribuir al deber ser de la educación como derecho fundamental, al servicio de la construcción de una autentica justicia social.

Los SGC, pueden y deben estar articulados con un deber ser de la educación, entendida como una institución fundamental en el desarrollo y la transformación estructural de la sociedad. Existen elementos de orden teórico, conceptual y legal, más que suficientes para que se dé un franco y abierto diálogo y proceso de cooperación, no solamente al interior de cada institución entre los diferentes estamentos, sino hacia el exterior, en términos interinstitucionales.

Los procesos del logro y aseguramiento de la calidad en la educación no solamente deben trascender el campo de lo administrativo para adentrarse en lo pedagógico, sino que la complejidad misma de la realidad educativa en el siglo XXI, hace que la calidad en la educación también trascienda lo pedagógico, para que todas las dimensiones y estamentos participes del proceso educativo reconozcan la globalidad del contexto en el que se da la discusión, identificando los diferentes elementos presentes en la relación entre calidad y educación.

Existe un marco jurídico-normativo suficientemente amplio y completo, para que cada institución desarrolle procesos de acreditación que garanticen la calidad de la educación ofrecida, en estricta relación con sus condiciones concretas y con sus propósitos o ideales de formación.