Introducción

La salud bucal es un componente esencial en la vida y la salud de todas las personas. Esto adquiere una dimensión especial en la mujer durante el embarazo y el postparto, así como en los niños durante la primera infancia. La odontología en infantes es una propuesta aplicada actualmente en algunos países para promover la salud bucal durante la primera infancia. Sin embargo, el desconocimiento de padres de familia y demás limitaciones sobre educación y promoción en salud bucal en los bebés se manifiesta como un gran problema.(Parise-Vasco et al., 2020)

La salud oral es una parte integral de la salud general del niño. Dentro de los principales problemas de salud bucal que afectan a los niños menores de 5 años de edad se encuentra las alteraciones en el crecimiento y desarrollo bucodental, la caries dental y los traumatismos dentales (Torres et al., 2020). Estos problemas tienen un impacto negativo en la calidad de vida de los niños y sus familias. Las alteraciones en el crecimiento y desarrollo bucodental, generalmente se relacionan con hábitos orales incorrectos, patrones alimentarios inadecuados y/o una adquisición tardía de la masticación, que propicia el desarrollo de maloclusiones.

La caries dental, por su parte, es actualmente la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Cuando se presenta en niños menores de 71 meses de edad, se la denomina caries de la Infancia Temprana (CIT) y se caracteriza por una súbita aparición, progreso rápido, amplio número de afectación a dientes deciduos y puede provocar destrucción masiva de la superficie coronal del diente (Ramírez et al., 2020). Es una de las enfermedades crónicas multifactoriales más comunes que afecta a los niños y se define como la presencia de una o más superficies cariadas o faltantes en cualquier diente primario. La caries dental es un grave problema de salud oral que se ha desarrollado en diversas poblaciones en todo el mundo.

De acuerdo con Achmad et al. (2020), la caries es una enfermedad infecciosa y transmisible, de origen multifactorial, íntimamente relacionada con una higiene oral insuficiente, una alimentación nocturna sin la posterior higiene (Abal Perleche et al., 2017), el alto consumo de azúcares, la colonización bacteriana precoz (Barembaum & Azcurra, 2019) entre otros factores. Como parte influyente en la salud general del niño, su afección tiene graves repercusiones al ser capaz de provocar dolor intenso, infecciones faciales, hospitalizaciones y disminución en la calidad de vida en relación con la salud oral (Torres-Ramos et al., 2015). Asimismo, los niños que presentan caries durante la infancia precoz tienen mayor riesgo de presentar nuevas caries en la dentición permanente (Vallejos-Sánchez et al., 2007).

La caries dental está calificada como un problema a nivel de salud pública debido a las altas prevalencias reportadas a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de caries dental afecta entre un 60% a 90% de los niños en edad escolar. Los últimos estudios epidemiológicos realizados en niños españoles en edad preescolar indican que, independientemente de la comunidad autónoma, casi el 20% a los 3 años tiene caries y el 35,5% a los 5 años (Pérez et al., 2020). Por otro lado, se observa que menos del 30% de los niños de 3 años han visitado alguna vez al dentista, cifra que contrasta con las recomendaciones internacionales, que insisten en la importancia de una primera consulta odontológica antes del año de edad. (Palma et al., 2010)

En Colombia se han reportado cifras variables, llegando a afectar más de tres cuartas partes de los niños y niñas evaluados con valores de 47,1% y 83,0%. El Ecuador se ha esforzado en aplicar diversas estrategias en la búsqueda de la reducción en la incidencia de la caries dental, no obstante, las acciones ejecutadas hasta el momento no han podido recibir seguimiento. De acuerdo con (Parise-Vasco et al., 2020) la caries dental es aún la lesión más frecuente que afecta sin distinción a los diferentes grupos etarios y económicos.

Las afecciones dentales pueden provocar daños locales como dolor, dificultad en la masticación, disminución del apetito, pérdida de peso, problemas en la oclusión dental, fonación, masticación y deficiencias estéticas, dificultad en dormir y alteración en el comportamiento. De la misma manera, estos problemas pueden causar infecciones que desencadenan enfermedades sistémicas o la perdida de órganos dentales (Páez et al., 2021). Los problemas bucodentales afectan también la economía del individuo ya que los tratamientos odontológicos restauradores y rehabilitadores representan una carga económica importante para el presupuesto de los estados y para la economía familiar. Asimismo, en dependencia de la gravedad de las afectaciones se puede presentar ausentismo y disminución de rendimiento a nivel escolar por enfermedades bucodentales.

Estos datos sugieren una evidente necesidad de mejorar la salud bucodental de la población, especialmente de los grupos de riesgo, como las mujeres gestantes y los niños de corta edad. Las altas tasas de prevalencia en la población, y en especial en la población infantil hacen de suma importancia orientar a los padres de familia de niños y niñas en periodo de primera infancia sobre los cuidados estomatológicos que previenen estas complicaciones.

Los padres y cuidadores son responsables de introducir los cuidados bucales a los infantes y llevarlos a la atención odontológica oportuna. En este sentido, los padres juegan un papel definitivo para evitar el surgimiento y desarrollo de enfermedades que puedan afectar la cavidad bucal del niño o niña. Sin embargo, estudios señalan conocimientos superficiales de los padres en temas de salud bucal (Cupé-Araujo & García-Rupaya, 2015). Asimismo, se evidencia que, en muchas ocasiones solo se acude al odontólogo cuando los infantes ya manifiestan afecciones bucales, especialmente cuando ya presentan dolor.

En tal sentido, se hace evidente que la herramienta clave para disminuir la prevalencia de la caries en los niños es la educación a la población, que se debe iniciar precozmente para que los padres reciban una información útil y efectiva. Para promover la salud bucal infantil, es necesaria la inserción temprana de los responsables del menor en programas de orientación sobre hábitos saludables de alimentación e higiene. Asimismo, es esencial enseñarles educación en salud oral, lo que significa la adquisición de información y el desarrollo de habilidades, que propicien un cambio en el comportamiento y las actitudes del individuo, creando nuevos valores que benefician la salud oral tanto de los padres como de los infantes a su cargo. (González et al., 2018)

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, se desarrolla el presente estudio que tiene como objetivo Implementar una estrategia educativa para fomentar la salud oral en infantes de 6 a 36 meses que acuden al Centro Infantil del Buen Vivir emblemático, Sagrado Corazón de Jesús, durante el primer semestre del año 2022.

Para dar respuesta al objetivo de estudio, se planteó como Objetivo específico: determinar la asociación entre el nivel de conocimiento de los padres sobre salud bucal y el nivel de salud oral en los niños de 6 a 36 meses que acuden al Centro Infantil del Buen Vivir emblemático, Sagrado Corazón de Jesús, durante el primer semestre del año 2022.

Puntos estratégicos de la orientación temprana sobre salud bucal en la primera infancia

Alimentación del infante

De acuerdo datos ofrecidos por la OMS, lo ideal es dar de lactar al infante exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida. La lactancia materna es de vital importancia no sólo para el bienestar general, nutricional y psicológico del bebé, sino también porque estimula un correcto crecimiento y desarrollo del aparato estomatognático. De esta manera, si la lactancia materna es adecuada, el niño estará perfectamente alimentado hasta los 6 meses.

En este sentido es interesante considerar que la lactancia materna es capaz de inhibir microorganismos de la cavidad bucal, debido a la remineralización y depósito de calcio y fosfato en las superficies del esmalte dental. Esta propiedad le permite ser considerada como anti cariogénica. De acuerdo con Abal et al. (2017), los niños que reciben lactancia materna, tienen menos riesgo a caries que los niños alimentados con biberón. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, cuando el consumo de leche materna es prolongado, se le considera como un factor de riesgo a desarrollar caries de la infancia temprana.

Tras los primeros 6 meses de vida, se puede iniciar el proceso de incorporación complementaria de alimentos, pero sin abandonar la lactancia materna, que se puede mantener hasta los 2 años o más. La alimentación complementaria puede incluir papillas y jugos en tazas de entrenamiento o vasos especiales, sin la necesidad de usar biberón, ya que no se tiene la necesidad fisiológica de la succión. Posteriormente, la consistencia de los alimentos debe aumentar progresivamente para estimular la función masticatoria y estimular la erupción dentaria. La programación metabólica adecuada puede prevenir el desarrollo de obesidad y otras enfermedades asociadas a lo largo de la vida.(Ramírez et al., 2020)

Se debe considerar que, a partir de la erupción de los primeros dientes, no es recomendable que el bebé ingiera leche durante el sueño ya que está demostrado que es un factor de riesgo de caries en la infancia. En caso de que un niño se quede dormido mientras es alimentado, es de gran importancia efectuar la limpieza de los dientes antes de acostarlo. En cuanto a la introducción de los azúcares refinados, se recomienda introducirlos lo más tardíamente posible, idealmente luego de los dos años. Se debe, asimismo, evitar estos alimentos particularmente entre comidas, ya que se asocia mayor cariogenicidad a la mayor frecuencia en el consumo que a la cantidad consumida.

Uso de biberón y chupetes

La lactancia artificial se considera en caso de restricción de leche materna diurna y nocturna, enfermedades o cuando la madre consuma fármacos durante la lactancia. En tales casos se indica el uso de fórmulas adaptadas, la cual se ofrece al infante, generalmente, por medio del biberón. No se recomienda la adición de azúcares ni edulcorantes al biberón por ser un claro factor de riesgo de caries. Hasta el año está permitido el uso de biberón, tanto para alimentación artificial como para agua. Otros líquidos, como los zumos y el agua, deben ofrecerse en tacitas.

Asimismo, a partir de la erupción del primer diente, se desaconseja permitir que el bebé se quede dormido mientras toma el biberón. En caso de que un niño se quede dormido mientras es alimentado, se le deben limpiar los dientes antes de acostarlo. En aras de prevenir maloclusiones, durante el uso del biberón se recomienda el uso de mamaderas anatómicas con pequeño orificio, ya que estas favorecen la coordinación de la succión, la deglución y la respiración. (Illescas, Soto, & González, 2019)

A partir de los 12 meses, se debe iniciar el proceso de abandono de uso del biberón. De esta manera se busca la transición de un patrón alimentario de succión a masticación. El rol de los padres durante esta etapa es crucial, pues deben incitar al bebe beber de tazas o vasos hacia esta etapa. Tras la aparición de los primeros molares y caninos, alrededor de los 18 meses, la masticación se vuelve más eficiente, por lo que se debe intentar el abandono total del biberón. La persistencia del biberón favorece un patrón de succión infantil, la aparición de una deglución atípica y, posteriormente, maloclusiones. (Illescas, Soto & González, 2019)

Por su parte, el uso de chupetes no se recomienda durante la lactancia materna, ya que ésta suple todas las necesidades de la fase oral. Sin embargo, si se utiliza el chupete, éste debe ser anatómico y su uso debe limitarse hasta los 12-18 meses de edad. De existir una asociación significativa con el chupete, se debe intentar, que el niño o niña no lo use en edades mayores a los 2 años. En este caso se tiene mayores probabilidades de alteraciones en la posición lingual, que puede propiciar maloclusiones óseas y dentarias. Se recomienda, además, la derivación hacia tratamiento profesional en caso de que el niño persista con un hábito de succión no nutritiva (chupete o dedo) más allá de los 3 años de edad.

Alimentos como el azúcar, la miel y los demás azúcares refinados deben evitarse por su gran asociación con la caries infantil, especialmente durante los primeros 2 años de vida, cuando el niño es más susceptible de establecer un proceso virulento de caries. Asimismo, se debe aconsejar a los padres que eviten los alimentos que contienen «azúcares ocultos», como galletas, bollería, zumos industriales, patatas fritas embolsadas o bebidas gaseosas, entre otros. Se desaconsejan de manera especial los azúcares de consistencia pegajosa y el consumo de cualquier azúcar refinado entre las comidas.(Romero-González, 2019)

Transmisión bacteriana

Al nacer, la cavidad bucal del bebé está libre de microorganismos, siendo colonizada por una amplia variedad de microorganismos en las primeras horas después del parto. La caries es una enfermedad infecciosa transmisible y la mayoría de los niños adquieren las bacterias cariogénicas de manera vertical de la saliva de sus madres o cuidadores. Los niños cuyas madres presenten mayores niveles de Streptococcus mutans tienen mayor riesgo de un contagio más temprano y, aunque diferentes miembros de la familia pueden estar involucrados en la colonización de la cavidad bucal del bebé por S. mutans, la madre, generalmente, es la principal fuente de transmisión vertical de estos microorganismos.(Illescas, Soto & González, 2019)

El seguimiento de un programa profiláctico básico en madres con altas concentraciones de S. mutans en la saliva puede reducir el riesgo de transmisibilidad. En tal sentido, se recomienda a las madres, los padres, los hermanos y/o los cuidadores evitar la transmisión de bacterias de su saliva a la boca del niño, minimizando ciertos hábitos, como compartir utensilios con el bebé (cucharas, cepillos dentales), limpiar el chupete con su saliva, enfriar la comida soplando sobre ella o dar besos en la boca.

Higiene bucal

La higiene bucal incluye una serie de medidas que buscan la sustracción de biofilm dental y la prevención de su reincidencia, pudiendo ser realizadas a través de medios mecánicos y químicos. Durante el inicio de la vida de los hijos, los padres juegan un papel fundamental en la higiene bucal de los infantes, al carecer estos de la autonomía necesaria para llevar estas actividades a buen término. Asimismo, la posibilidad de introducir hábitos de higiene diaria desde una edad temprana resulta de inestimable valor para los infantes.

Cuanto más temprano se empiece con la higiene oral, menores son las probabilidades de que el niño desarrolle caries. La higiene bucal infantil es responsabilidad de los adultos, al menos hasta que el niño posea la habilidad motora adecuada para efectuar estos procedimientos, nunca antes de los 5 años. Se considera que el niño es autónomo a partir de los 8-10 años, y a partir de este momento y hasta la adolescencia es recomendable una supervisión de su higiene oral nocturna.

Antes de que erupcionen los primeros dientes, se debe empezar con la estimulación oral para acostumbrar al bebé a la manipulación de la boca e instaurar un hábito precoz. Para la remoción manual de los restos de alimentos acumulados en las comisuras labiales y en la cavidad bucal se pueden emplear dedales especiales, gasas suaves o paños limpios envueltos en el dedo índice. Esta actividad puede ser realizada preferiblemente tras la última alimentación y ha de realizarse solamente una vez al día, ya que las inmunoglobulinas que contiene la leche materna protegen a la mucosa bucal contra las infecciones.

Tras la erupción de los primeros dientes, se debe comenzar con la limpieza bucodental 2 veces al día. Para esta etapa se pueden utilizar dedales de silicona o cepillos dentales infantiles. Después de que erupcionen los primeros molares primarios, alrededor de los 18 meses, se debe optar por el uso del cepillo dental. El objetivo inicial del cepillado es establecer buen patrón de higiene bucal, fortaleciendo la remoción mecánica de biofilm dental de zonas accesibles.

No se recomienda el uso de pasta dental fluorada en niños que no hayan aprendido a escupir (generalmente, menores de 2 años) por el riesgo de una ingestión excesiva de flúor y la consecuente aparición de fluorosis dental en la dentición permanente. Anteriormente se había sugerido que en niños de 2-3 años que hayan adquirido la coordinación motora suficiente para escupir, se puede utilizar una pasta dental con una concentración de 500 ppm de flúor, en cantidad equivalente a un guisante.

Sin embargo, se ha demostrado que las pastas con una menor cantidad de flúor en su composición no tienen la efectividad que poseen las pastas convencionales (1000ppm) y que no existen evidencias científicas para seguir incentivando su uso en la prevención de la caries y la fluorosis (Santos, Oliveira & Nadanovsky, 2013). En la actualidad se ha sugerido el uso del dentífrico convencional usado por el adulto, controlando la cantidad aplicada de acuerdo con la edad, sin tomar en cuenta la cantidad de flúor que posee.

Se determinó que para los infantes menores de 3 años se debe usar solo una “mancha” (smear-0.1mg) o la cantidad de un grano de arroz (rice size-0.1mg), para los niños de 3 a 6 años de edad se recomienda la cantidad de una arveja (pea size-0.25mg). En los niños mayores de 6-7 años se puede utilizar una pasta dental con mayor concentración de flúor, ya que los riesgos de fluorosis dental por ingestión sistémica de flúor desaparecen a partir de los 7 años.

Visita al odontopediatra

Se recomienda que la primera visita al odontopediatra se realice del primer año de vida y este indicará los cuidados adecuados según la edad y el riesgo a caries del niño. Durante esta visita el especialista determina el riesgo de caries, así como una orientación de la salud bucal y cuidados específicos del infante. Las primeras visitas a los especialistas mediante la actuación precoz de los padres promueven la odontología preventiva. De esta manera, se garantiza una óptima salud bucal que se basa en evitar una necesidad futura.

Materiales y métodos

Se llevó a cabo un estudio descriptivo no experimental, transversal. La población de estudio se centró en los niños y niñas que asistieron al Centro Infantil del Buen Vivir emblemático, Sagrado Corazón de Jesús, durante el primer semestre del año 2022 y a sus padres, cuidadores o tutores. Debido al reducido tamaño de la población, se consideró oportuno hacer coincidir el tamaño de muestra con la población, por lo que para el desarrollo del estudio se contó con un total de 60 niños y niñas y 60 adultos, que corresponden a un padre, madre o tutor de cada uno de los niños que conformaron la muestra infantil.

Previo al inicio del estudio se llevaron a cabo las reuniones de presentación, información y determinación de las fechas y lugares para el desarrollo de las actividades planificadas como parte del estudio realizado con las máximas instancias del centro. Posteriormente, se procedió a la información de los objetivos y características del estudio, así como la solicitud de permiso expreso por parte del equipo de trabajo a los padres, madres y tutores de los niños y niñas. El 100% de los padres dio el consentimiento para la realización del estudio, tras lo que se procedió a la aplicación de un cuestionario enfocado en determinar las capacidades educativas de los adultos muestreados en cuanto a diversos aspectos de la salud oral de los niños de 6 a 36 meses.

El cuestionario aplicado estuvo conformado por 23 preguntas cerradas en las que se indaga sobre el nivel de conocimientos de los padres y tutores sobre la prevención de salud bucal en infantes de entre 6 y 36 meses de edad. La validación del mismo fue llevada a cabo mediante una prueba piloto con 25 trabajadores del centro, tras lo que se comprobó su efectividad a los fines de los objetivos trazados. Cada una de las preguntas contestadas correctamente en el cuestionario se evaluó con una puntuación de 1 punto y las preguntas incorrectamente contestadas se evaluaron con una puntuación nula o 0 puntos. De esta manera, la puntuación máxima a obtener es de 23 puntos y se considera como rango de evaluación los elementos que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 - Nivel de puntuación global aceptada para el nivel de conocimientos a partir del cuestionario empleado.

| Nivel global de conocimiento | Puntuación obtenida |

| Bueno | 19-23 puntos |

| Regular | 13-18 puntos |

| Malo | 0-12 puntos |

Las preguntas que conforman el cuestionario empleado se encuentran asociadas entre sí de manera que se obtenga una mejor percepción del nivel de conocimientos de los adultos muestreados en determinadas áreas de la prevención de salud bucal. De esta manera, la Tabla 2 muestra las áreas de evaluación.

Tabla 2 - Nivel de puntuación local en cada una de las áreas de evaluación

| Área de evaluación | Nivel de conocimiento | Puntuación |

|---|---|---|

| Lactancia materna (3 preguntas) | Bueno | 3 puntos |

| Medio | 2 puntos | |

| Bajo | 0-1 punto | |

| Uso de biberones y chupetes (3 preguntas) | Bueno | 3 puntos |

| Medio | 2 puntos | |

| Bajo | 0-1 punto | |

| Caries y enfermedades periodontales (4 preguntas) | Bueno | 4 puntos |

| Medio | 2-3 puntos | |

| Bajo | 0-1 punto | |

| Alimentación cariogénica (3 preguntas) | Bueno | 3 puntos |

| Medio | 2 puntos | |

| Bajo | 0-1 punto | |

| Higiene bucal (4 preguntas) | Bueno | 4 puntos |

| Medio | 2-3 puntos | |

| Bajo | 0-1 punto | |

| Atención odontológica especializada (3 preguntas) | Bueno | 3 puntos |

| Medio | 2 puntos | |

| Bajo | 0-1 punto | |

| Prevención (3 preguntas) | Bueno | 3 puntos |

| Medio | 2 puntos | |

| Bajo | 0-1 punto | |

| Total (23 preguntas) | Puntuación máxima: 23 puntos |

Tras la recogida de los cuestionarios se procedió a la discusión del mismo, el esclarecimiento de dudas, así como como la realización de un taller a modo de intervención educativa para la formación de los padres y tutores presentes en cuanto a los aspectos fundamentales de la prevención en salud oral de los infantes. Posteriormente, se llevó a cabo el análisis clínico a los niños y niñas del centro analizado para determinar el nivel de salud oral de los mismos. Para ello se empleó el Índice de Higiene Oral Simplificado - IHO-S, desarrollado por Greene y Vermillion. Este índice evalúa seis superficies dentales: 55, 51, 65, 71 por vestibular; y 75 y 85 por lingual. Normalmente, el IHO-S se evalúa tanto para el componente de depósitos blandos (detritos) como para depósitos calcificados (cálculo). Teniendo en cuenta la edad de los pacientes a evaluar se consideró evaluar solamente el componente relacionado con los detritos.

La evaluación de los depósitos blandos se califica mediante un sistema de códigos de 4 categorías que van del 0 al 3:

Cod. 0 = No presenta restos ni manchas

Cod. 1 = Placa blanda en menos de un tercio gingival

Cod. 2 = Placa blanda del tercio gingival al tercio medio

Cod. 3 = Placa blanda que cubre más allá del tercio medio

Para el presente estudio se utilizó solución reveladora de placa dental por ser el método más sencillo de emplear con los niños más pequeños. Una vez marcada la placa dental se procedió al registro de la información respecto a cada uno de los dientes analizados. Ante la ausencia de algún diente, o su corona no es totalmente visible, se registra con una raya en la columna de piezas dentales y no se considera dentro del análisis. Luego se realiza una sumatoria de manera vertical y el total se divide entre el número de dientes examinados, obteniéndose el índice que se considera teniendo en cuenta la siguiente escala:

Teniendo en cuenta el rango de edad evaluado, en caso de la presencia de caries dental se considera que el índice es deficiente. El procesamiento de los datos se llevó a cabo mediante el uso del Microsoft Excel, en el cual se realizaron las bases de datos correspondientes para el procesamiento de la información y la gestión de técnicas de representación de la información obtenida. En una segunda etapa del estudio se relacionaron las variables de interés, para lo cual se aplicó la prueba estadística Chi-cuadrado a un nivel de significancia del 95%. El análisis estadístico se realizó mediante el Statgraphics Centurion XVI.

Además, se empleó el método de decisión multicriterio AHP de Saaty para la consulta a expertos.

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP Saaty)

Es uno de los métodos más extendidos Tabla 3 para resolver problemas de toma de decisiones de múltiples criterios. Esta técnica modela el problema que conduce a la formación de una jerarquía representativa del esquema de toma de decisiones asociado. Esta jerarquía presenta en el nivel superior el objetivo que se persigue en la solución del problema y en el nivel inferior se incluyen las distintas alternativas a partir de las cuales se debe tomar una decisión. Los niveles intermedios detallan el conjunto de criterios y atributos considerados (Beltrán, Acurio & Alulema, 2021; Ricardo et al., 2021; Toapanta, Leyva & Hechavarría, 2021).

El AHP es una teoría orientada hacia el responsable de la toma de decisiones y sirve para identificar la mejor alternativa de acuerdo con los recursos asignados. Este método puede aplicarse a situaciones que involucran factores de tipo técnico, económico, político, social y cultural. Es decir, pretende ser una herramienta científica para abordar aquellos aspectos que son difícilmente cuantificables, pero que a veces requieren una unidad de medida.

Algunos autores plantean que el AHP no ha sido bien comprendido, ya que va más allá de ser una simple metodología para situaciones de elección. Se plantea entonces, que la mejor manera de entender el método es describiendo sus tres funciones básicas: estructurar la complejidad, medir en una escala y sintetizar. La jerarquía está construida de manera que los elementos sean del mismo orden de magnitud y puedan relacionarse con algunos del siguiente nivel. Los pasos son:

Priorización de los elementos del modelo jerárquico.

Comparación binaria de los elementos.

Evaluación de los elementos mediante la asignación de pesos

Ranking de las alternativas de acuerdo a los pesos dados

Síntesis y análisis de sensibilidad

Tabla 3 - Escala de evaluación de Saaty (Tasa juicio verbal)

| Escala | |

| 9 Extremadamente más preferido | 3 Moderadamente más preferido |

| 7 Muy poderosamente más preferido | 1 Igualmente preferido |

| 5 Poderosamente más preferido |

Nota: Saaty (Saaty, 2008).

A continuación, se presenta un algoritmo para el cálculo de éste (este debe aplicarse para todos los criterios):

Para cada línea de la matriz de comparación por pares determinar una suma ponderada con base a la suma del producto de cada celda por la prioridad de cada alternativa o criterio correspondiente

Para cada línea, dividir su suma ponderada por la prioridad de su alternativa o criterio correspondiente

Determinar la media ʎmax del resultado de la etapa anterior

Calcular el Índice de consistencia (CI) para cada alternativa o criterio

Donde m es el número de alternativas

Determinar el Índice Aleatorio (IA) de la Tabla 4

Tabla 4 Índice aleatorio para el cálculo del coeficiente de consistencia

| Número de alternativas para la decisión n | Índice aleatorio | Número de alternativas para la decisión n | Índice aleatorio |

|---|---|---|---|

| 3 | 0.58 | 7 | 1.32 |

| 4 | 0.9 | 8 | 1.41 |

| 5 | 1,12 | 10 | 1,49 |

| 6 | 1,24 |

Resultados y discusión

La muestra de padres, madres y tutores analizada estuvo conformada por 60 adultos relacionados con los infantes asociados al estudio. Dentro del grupo se observó un predominio casi total del sexo femenino, con un 94,6% de representación sobre el 5,4% de representación masculina. Los rangos de edades estuvieron comprendidos entre los 24 y 39 años, para un promedio de 30,9 años.

Los resultados de la encuesta aplicada mostro que, de manera general, los padres y tutores poseyeron un nivel de conocimientos medio, pues alrededor del 47% de la muestra se catalogó dentro esta categoría. Por su parte, el 28% de ellos obtuvo un buen o correcto nivel de conocimiento son cuanto, a la prevención de salud oral, mientras que el 25% obtuvo una calificación deficiente. De esta manera, se observó que menos del 30% de la muestra de padres, madre y tutores analizada conto con los conocimientos claros y profundos sobre la prevención de salud oral de sus bebes.

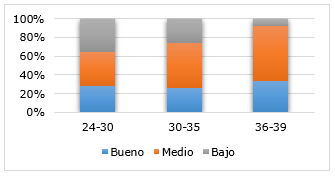

En este sentido, se observó Figura 1 que los grupos de edades de 36 a 39 años obtuvieron mejores resultados dentro del cuestionario. En este grupo se alcanzó menor representación de elementos con resultado deficiente y mayor representación de evaluaciones excelentes que en el resto de los grupos de edades. Sin embargo, el análisis estadístico realizado despreció la existencia de significación estadística relevante entre las evaluaciones obtenidas y las edades de los encuestados (p=0,8975).

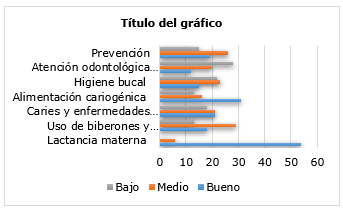

Por otro lado, al realizar el análisis centrado en cada una de las áreas a evaluar dentro del cuestionario, se observó que las mejores evaluaciones se contrataron en el tema relativo a la lactancia materna. En este caso, el 90% de los padres y tutores respondió de manera satisfactoria las preguntas relacionadas con este tema en particular. Ver Figura 2.

Por su parte, en cuanto al uso de biberones, se observó que menos del 30% mostró un nivel de conocimientos satisfactorio. En este caso, casi el 50% de los encuestados, mostró un nivel de conocimiento medio mientras que el 21,67% mostro un nivel de conocimientos bajo o insuficiente. En este punto, los temas en que se mostraron mayores deficiencias estuvieron relacionados con el uso del biberón nocturno y con el tiempo de separación definitivo del biberón.

En cuanto al tema relacionado con la alimentación cariogénica, se mostraron resultados relativamente satisfactorios, ya que más del 50% de los encuestados mostró un nivel de conocimiento bueno o adecuado. En cuanto a la higiene bucal, se observó uno de los niveles más bajos en todas las categorías evaluadas. En este caso, solamente el 25% de los encuestados respondió satisfactoriamente a las preguntas realizadas. De esta manera se obtuvo que, el 75% de los adultos encuestados, mostró niveles de conocimientos de medio a bajo. Dentro de esta categoría, las principales deficiencias en cuanto al conocimiento de los adultos encuestados estuvieron relacionadas con la frecuencia de cepillado o limpieza oral, la forma y técnica a emplear, así como la edad en la que al infante se le considera un nivel de autonomía adecuado para auto realizarse el cepillado dental.

Por otro lado, al analizar los elementos relacionados con la atención odontológica del menor, se pudo observar que solamente el 20% de los encuestados mostró un nivel de conocimiento bueno, el 33,33% mostró un nivel de conocimiento medio, mientras que el 46,67% reportó bajos niveles de conocimiento. En esta categoría, las mayores deficiencias estuvieron relacionadas con la edad a la que se debe realizar las primeras consultas en los infantes. Por último, en cuanto a las preguntas relacionadas con la prevención, se pudo observar que solamente el 31,67% de los encuestados mostró adecuados niveles de conocimiento. De esta manera, se observó que más del 60% de los adultos encuestados obtuvo un bajo o medio nivel de conocimiento.

Por otro lado, la muestra de niños estuvo conformado por un 52% de representantes del sexo femenino mientras que el 48% correspondió al sexo masculino. Los rangos de edades de los niños

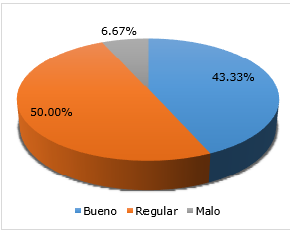

analizados clínicamente rondaron entre los 10 y 36 meses de edad. En todos los casos se observó dentición presente en los infantes analizados clínicamente. La Figura 3 muestra la relación porcentual observada en la muestra de niños analizados clínicamente con respecto al índice de higiene oral simplificada obtenida. Como se puede observar, el 43,33% de los niños analizados presentó un índice de higiene oral bueno, el 50% de ellos obtuvo un índice de higiene oral regular, mientras que el 6,67% obtuvo un índice de higiene deficiente o mala.

En este sentido, el análisis clínico realizado a los infantes mostró en su mayoría la presencia de placa dental o detritos en la mayoría de los dientes revisados. En ningún caso se observó la presencia de cálculo, y se considera que la presencia de caries dentales fue relativamente poco significativa. En este caso es importante considerar que la edad de los niños es propicia con respecto a los resultados alcanzados, pues la presencia de cálculo dental no es usual en niños de tan temprana edad. Asimismo, aunque la presencia de caries dentales es un elemento que se incrementa con la edad se mostraron solamente 3 niños con presencia de caries dental. En cuanto a los rangos de edades analizados, la presencia de caries dentales se obtuvo en niños de 32 a 36 semanas, se observó la presencia de maloclusiones en 4 niños, mientras que el resto de los infantes analizados solamente presentó placa dental en diferentes proporciones.

Por otro lado, el análisis realizado para determinar el nivel de asociación entre las variables analizadas mostró la existencia de una relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de los padres con respecto al Índice de higiene oral simplificado (p=0.01) para un nivel de confianza del 95%. Estos resultados Evidencia la imperiosa necesidad de garantizar que los padres y tutores de infantes menores de 36 meses de edad posean un nivel de conocimientos adecuados a la necesidad que plantea la salud oral de los infantes.

Acorde a los resultados derivados de la investigación, se decidió realizar la siguiente propuesta de intervención educativa que se propone realizar por los estudiantes de Odontología de la enseñanza superior. Para lo que se proponen las siguientes acciones:

Brindar preparación a todos los estudiantes de la especialidad de Odontología en las universidades respecto al tema de la higiene bucal y su importancia.

Promover acciones que se deriven de charlas educativas, actividades prácticas formativas en las comunidades, centros de atención odontológica a infantes y guarderías en Ecuador.

Realizar acciones de promoción de salud comunitarias, identificando previamente las comunidades de mayor riesgo.

Accionar a través de campañas televisivas sobre la necesidad de la higiene y el cuidado bucal en los infantes.

Realizar consultas de revisión sistemática a los infantes

Estas acciones serán evaluadas por los expertos, atendiendo a los siguientes criterios:

Ofrecer información necesaria con empleo de menor tiempo y recursos

Implicación de los estudiantes en el proceso salud-enfermedad

Proveer información de manera accesible y fácil de comprender por las personas a las que va destinada

Capacitar de forma masiva

Posibilidad de aplicación en disímiles lugares

Participación de otros estudiantes implicados en el proceso

Del ejercicio realizado se obtuvo un valor propio de: 1,696231914. Donde IC=-0,83 y RC= -0,74. Demostrando que el ejercicio fue realizado obteniendo consistencia. Según los resultados obtenidos, se comprobó que la acción o alternativa preferida atendiendo a los criterios de evaluación fue: Promover acciones que se deriven de charlas educativas, actividades prácticas formativas en las comunidades, centros de atención odontológica a infantes y guarderías en Ecuador. Para las que se emplearán a los estudiantes de enseñanza superior como promotores de la información.

Conclusiones

La adecuada salud oral de los infantes menores de 36 meses de edad constituye una excelente garantía de una niñez y adolescencia libre de enfermedades orales. El presente estudio se centró en determinar la asociación entre el nivel de conocimiento de los padres sobre salud bucal y el nivel de salud oral en los niños de 6 a 36 meses en el Centro Infantil del Buen Vivir emblemático, Sagrados Corazones de Jesús, durante el primer semestre del año 2022. De manera general, los resultados alcanzados revelaron que no existe un nivel de conocimiento excelente en los adultos encuestados, aunque si un nivel medio y suficiente. Aunque se observó la existencia de conocimientos adecuados en determinadas características existieron algunas deficiencias en conocimientos tan básicos como la utilización del biberón y los chupetes, la higiene bucal, y la atención odontológica especializada. Todos estos elementos inciden de manera significativa en el índice de higiene bucal de los infantes. De esta manera, se recomienda la implementación de actividades de educación hacia el cuidado y prevención de la salud oral de los infantes muestreados. Como parte del proceso investigativo se recomienda, además, extender acciones educativas propuestas a todas las comunidades, guarderías y centros de atención infantil, empleando como protagonistas a los estudiantes universitarios de la especialidad de Odontología y disciplinas afines.