Introducción

El embarazo es el período que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, hasta el momento del parto y es entendido como los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. El mismo tiene un período de duración de unas 40 semanas desde el primer día de la última menstruación ó 38 desde la fecundación. A partir de la concepción, la evolución favorable del embarazo estará supeditada a la capacidad de adaptación del organismo materno al proceso de la maternidad, dado que ocurrirán modificaciones fisiológicas y estructurales condicionadas, muchas veces a los hábitos y características de la madre, que pudieran contribuir a que aparezcan complicaciones en el normal desarrollo del feto. (Reynaga, 2018)

Existen embarazos que, por sus particularidades, requieren un cuidado y un seguimiento específico ya que en ellos pueden surgir complicaciones o problemas imprevistos que deben ser atendidos de manera sistemática y profesionalmente para evitar que tanto la madre o como el feto se pongan en situación de riesgo. Dentro de estas complicaciones, puede presentarse la rotura prematura de membranas (RPM), que se define como la rotura de las membranas ovulares posterior a las 21 semanas de edad gestacional hasta 1 hora antes del trabajo de parto, siendo la rotura de las membranas ovulares pretérmino (RPMP) la que se efectúa antes de las 37 semanas de gestación. Esta patología está asociada con un aumento de la morbilidad materna, debido al incremento significativo de infecciones perinatales; por ello, constituye una emergencia obstétrica y se reconoce como un problema de salud pública. (Marquina, 2018; Meléndez, 2020; Orias, 2020)

Esta patología se considera de gran importancia clínica y epidemiológica, ya que puede afectar a todos los embarazos y complicar los mismos con mayor riesgo de morbimortalidad materno y fetal, por lo que se encuentra entre las cinco patologías de ingreso en las unidades de alto riesgo obstétrico. Entre las principales complicaciones que se presentan, aparecen: corioamnionitis, infección posparto, desprendimiento prematuro de placenta, sepsis materna, membrana hialina, sepsis neonatal, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, mayor compromiso neurológico y mayor riesgo de compresión de cordón umbilical.(Gutiérrez, 2018; Marquina, 2018)

Dicha patología tiene una incidencia promedio del 10% de todos los embarazos a nivel mundial, alcanzando el 80% en embarazos a término y un 20% en embarazos pretérmino, siendo responsable de un 30 a 40% de los partos prematuros, los mismos que producen impacto en la morbilidad y mortalidad neonatal, a los que se les atribuye un 10% del total de las muertes perinatales (Sánchez, 2013). A nivel del Ecuador, según datos estadísticos proporcionados por el departamento de estadística del Hospital Ginecobstétrico “Isidro Ayora” en el año 2015 se estableció el 4% de prevalencia de RPM. (Alvear, 2017)

Una vez que las membranas se rompen prematuramente, el 50% de las mujeres comenzarán el parto dentro de las 24 a 48 horas siguientes, y del 70% al 90% en 7 días. Los niños prematuros están expuestos a una alta mortalidad y morbilidad neonatal, ya que tienen un mayor riesgo de parálisis cerebral y de enfermedad pulmonar crónica. En la actualidad, uno de los grandes retos de la Medicina Perinatal lo constituye la prematuridad, aun cuando en los últimos años se han logrado avances importantes en esta rama de las ciencias médicas que favorecen un incremento de la supervivencia de los neonatos antes del término, persisten situaciones que involucran a la familia y a la sociedad.(Ovalle, 2021)

La Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) definen el parto pretérmino o prematuro como el que se produce entre las semanas 22 y 36,6 de gestación, es decir, entre 154 y 258 días. En Sudamérica, uno de cada ocho partos es clasificado como prematuro, siendo la RPM una de las principales causas. La incidencia es de aproximadamente 1 al 3% de todas las mujeres gestantes. De los embarazos a término, 8-10% presentan RPM; de éstos, 60-70% comienzan trabajo de parto espontáneamente en un período de 1 día y cerca del 95% lo hará en un período no mayor a 3 días. Además 30-40% de los partos pretérmino están relacionados con RPM, por lo que se considera un problema obstétrico importante, ya que el gran parte de la morbimortalidad fetal es consecuencia de la prematurez. (Gutiérrez, 2018; Marquina, 2018)

La prematuridad está considerada como la primera causa de morbilidad perinatal; excluyendo las malformaciones congénitas, el 75% de las muertes perinatales se puede atribuir a ella. El nacimiento prematuro ocurre entre 6-12% de los nacimientos en la mayoría de los países. Mientras más corto es el período del embarazo, más alto es el riesgo de las complicaciones. Según las estadísticas, cada año nacen 15 millones de recién nacidos prematuros en el mundo, y más de un millón de niños mueren cada año debido a complicaciones relacionadas a la prematuridad. En América Latina, nacen cada año unos 12 millones de niños, de ellos mueren 135 000 por parto prematuro, o sea, una de cada cuatro muertes neonatales es consecuencia de la prematurez. (Gutiérrez, 2018; Montero, 2019)

La morbilidad materna y perinatal asociada a la RPM, se considera en la actualidad un serio problema de salud con implicaciones sociales, por esta razón resulta imprescindible conocer y manejar su incidencia e implicaciones materno-perinatales en los servicios de salud. Los factores asociados con el riesgo de nacimiento antes del término pueden ser identificados antes del embarazo, en la concepción o durante la gestación. Entre los factores demográficos y maternos que muestran mayor incidencia en la aparición de esta patología se destacan: edad, procedencia, escolaridad, estado nutricional, tabaquismo y el uso de drogas.

Se conoce que en edades tempranas se presentan condiciones que no son aptas para el embarazo, como puede ser la falta de desarrollo del útero, así como también, alteraciones en las hormonas que juegan papeles importantes en los tejidos sexuales, estas hormonas producen inhibición de las enzimas encargadas de degradar las fibras colágenas que conforman las membranas ovulares, lo que fisiológicamente ocurre en los embarazos a término, sin embargo, al haber una disminución de estas hormonas, este proceso de protección no funciona por completo lo que conlleva a un riesgo de producirse la rotura de las membranas pretérmino. Por tanto, un embarazo en la adolescencia, se considera un problema de salud pública debido a sus negativas consecuencias socioeconómicas y sanitarias en las madres, sus hijos y entorno. Asimismo, implica altos costos para los sistemas sanitarios debido al mayor riesgo de estos embarazos. (Lavanderos, 2019; Reynaga, 2018)

Teniendo en cuenta que la adolescencia es principalmente una época de cambios, marcado por la trasformación del niño en adulto, puede considerarse una etapa vulnerable ya que conlleva al descubrimiento de la propia identidad del individuo y requiere un acompañamiento familiar, psicológico y educacional. Los conflictos familiares tienden a favorecer el embarazo en las adolescentes, llegándose a plantear que el ambiente familiar inadecuado favorece la precocidad de las relaciones sexuales. Este fenómeno, constituye no solo un enorme riesgo materno infantil, sino también genera efectos, entre los que se describen: mayor deserción escolar y menores ingresos para los padres y mayor riesgo de problemas cognitivos, de salud, violencia y abuso en los niños, por tanto, es indispensable la intervención multidisciplinaria e interinstitucional de la sociedad en beneficio de este grupo vulnerable. (Díaz, 2019; Guerrón Enríquez, 2022; Lavanderos, 2019; Mariño Membribes, 2020)

Los factores que predisponen el impacto social en una adolescente embarazada son la pobreza, desnutrición y la exclusión social, por lo que resulta de vital importancia mantener un sistema de monitoreo y control que permita garantizar la salud de la futura madre y del feto durante el embarazo y el parto. En América Latina, el 16,3 % de los partos ocurren en mujeres de estas edades, en concordancia con los índices de pobreza y desempleo de esta región. Por su parte, en el Ecuador se han logrado avances en el área social, sin embargo, el ejercicio pleno de los derechos de niñas y adolescentes todavía presenta brechas determinadas por inequidades económicas, de género, sociales y étnicas según estudios realizados. En el caso particular de la desnutrición se aprecia que, una carencia en la toma de micronutrientes durante la gestación puede conllevar a complicaciones tanto para la madre como para el feto, teniendo en cuenta que los mismos resultan esenciales para el desarrollo placentario y fetal, ayudando a prevenir complicaciones durante el embarazo, reduciendo la probabilidad de malformaciones y disminuir el riesgo de patologías en la madre gestante. (Alonzo, 2022; Góngora, 2022)

En el marco de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, que el Gobierno Nacional viene impulsando desde el año 2007, el Ministerio de Salud Pública en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional ha venido implementando cambios estructurales en el sector de la salud con el propósito de superar las deficiencias heredadas del abandono histórico al que estuvo sujeto desde una mirada social y multidimensional del proceso salud enfermedad. Para ello, se ha establecido como uno de los ejes prioritarios de la gestión, el fortalecimiento del sector salud, con un incremento significativo en el presupuesto, y una reestructuración profunda de la institucionalidad pública y del quehacer sanitario en el país. La Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y prevención del embarazo adolescentes (ENIPLA), considera que el Buen Vivir en el ámbito de la vida sexual y reproductiva significa tener una vida sexual placentera, segura, que la maternidad sea una opción y no una obligación, que cada embarazo sea deseado, que todos los partos sean seguros y que las mujeres no pierdan la vida al dar la vida. (Alonzo, 2022; Pozo, 2022)

La promoción, como concepto de salud, ve su surgimiento en 1978 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS), a raíz de la declaración de Alma Ata, adopta la meta de salud para todos, haciéndose a través de esta declaración un reconocimiento formal al enfoque desde los cuidados primarios de salud, siendo esta una estructura medular para el mejoramiento de la salud en los habitantes del planeta. Es por tanto, la promoción de salud, la estrategia principal de la atención primaria de salud, eslabón fundamental de cualquier sistema de salud, donde se deben solucionar la mayoría de los problemas del sector. (Torres, 2018; Díaz, 2012)

Considerando que la salud pública del siglo XXI, supone un escalón superior desde su concepción teórica y su aplicabilidad práctica, es menester de las ciencias médicas no solo enfocarse en la atención sanitaria y sus basamentos filosóficos y paradigmáticos, sino que debe potenciarse la determinación social de la salud y su fomento, a través de la promoción de salud. Según refiere Torres (2018), diversos autores vinculan la promoción de la salud con la educación siendo considerada una estrategia para entrenar la participación social en la búsqueda de más salud, donde se desarrollan no solo conocimientos, sino también capacidades y habilidades en la identificación de problemas y necesidades, promoviendo la selección de alternativas para satisfacer esas necesidades, dar impulso a protectores de la salud, entre otros, logrando el bienestar integral del individuo y de la comunidad.

Luego entonces, para promover la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva de los adolescentes, resulta necesario hablar de sexualidad, medidas de prevención y de autocuidado entre otros aspectos que garanticen los derechos para ejercer una sexualidad plena de manera placentera y segura. El Modelo de Atención pone a la usuaria y usuario en el centro de la prestación y de la relación intersectorial, promoviendo un trabajo coordinado entre el los Ministerios de Salud Pública, Educación, Inclusión Económica y Social, con apoyo de Gobiernos Autónomos Descentralizados, y la Sociedad Civil organizada. (Alonzo, 2022; Pozo, 2022).

Dado que la adolescencia y la juventud son momentos de la vida en los que las conductas de riesgo afectan el normal desarrollo de los individuos y se convierten en causa de trastornos sicológicos, de salud, la no protección en sus relaciones sexuales, en el cambio frecuente de parejas y en los embarazos no deseados, malos hábitos de vida, entre otros, y donde por otro lado, se pueden fomentar prácticas saludables de autocuidado, resulta necesario profundizar desde la promoción de salud en acciones educativas que garanticen el bienestar y las buenas prácticas sexuales entre los adolescentes y los jóvenes, ya que la educación juega un papel fundamental, constituyendo la base del conocimiento, pues permite la toma de decisiones y la adquisición de responsabilidades en materia de salud.

Como parte del accionar del Modelo de Atención se contemplan las acciones comunitarias a través de las Unidades Operativas de Primer Nivel, cuyo objetivo esencial es el cuidado de la salud a través de medidas que se orienten a la identificación y control de riesgos a nivel individual, familiar, comunitario y del entorno, implementación de estrategias y acciones de prevención, promoción de la salud, educación sanitaria, fortalecimiento de la participación ciudadana y de la coordinación intersectorial para actuar sobre los determinantes de la salud y contribuir al desarrollo integral a nivel local.

Dentro del accionar universitario hacia la comunidad y enmarcado en el perfeccionamiento del proceso docente, educativo e investigativo de los estudiantes de la carrera de Medicina, se inserta un proyecto de desarrollo comunitario fundamentado en la necesidad de promover con enfoque educativo un conjunto de acciones orientadas a la prevención, detección, y manejo de posibles RPM en las adolescentes embarazadas. La presente investigación tiene como propósito a partir de un diagnóstico inicial detectar posibles RPM en las adolescentes embarazadas en un área comunitaria de salud perteneciente al cantón Ibarra en la provincia de Imbabura considerando los hábitos y condiciones de vida que presenten y proponer acciones educativas de promoción de salud con vistas a prevenir la aparición de RPM en las mismas.

Materiales y métodos

El estudio efectuado dentro de la investigación se corresponde con la modalidad cualitativa - cuantitativa, dado que se realizó un análisis de la problemática a través de datos que se obtuvieron a partir de encuestas dirigidas a las embarazadas que acuden al área comunitaria de salud del cantón de Ibarra. El paradigma cualitativo se utilizó para comprender e interpretar la situación actual que presentan las embarazadas en función de los indicadores evaluados. El paradigma cuantitativo de la investigación correspondió a la recolección, análisis de datos, y procesamiento de datos estadísticos obtenidos mediante la aplicación del método de encuesta, a partir de una muestra obtenida en pacientes gestantes que acuden al área comunitaria de salud del cantón de Ibarra.

Para el desarrollo de la presente investigación se utiliza el:

Método analítico-sintético: Una vez obtenidos los resultados de la aplicación de la encuesta, este método permitirá realizar los respectivos análisis y posteriormente se interpretarán de acuerdo a la información teórica obtenida de las diferentes fuentes sobre el grado de conocimiento que presentan las adolescentes embarazadas en cuanto a los riesgos de un parto pretérmino desencadenado por RPM.

Histórico-Lógico: para conocer el proceso cronológico de cómo sucedieron los hechos mediante los antecedentes del problema y los datos recolectados.

Técnicas

Encuesta: Para ello se consideró como instrumento un cuestionario de 9 preguntas cerradas, que fue aplicado por los estudiantes de la carrera de Medicina a las adolescentes embarazadas entre 13 y 18 años que acuden al área comunitaria de salud perteneciente al cantón Ibarra en la provincia de Imbabura en el período enero-marzo de 2022, permitiendo así recolectar información individual y establecer posibles factores desencadenantes de RPM y de esta manera proponer acciones educativas preventivas en beneficio de la población de objeto de estudio.

Instrumentos

Cuestionario: Para la aplicación de la encuesta, permitiendo analizar los resultados obtenidos encaminados a dar una solución a la problemática en que se encuentran.

Población y muestra:

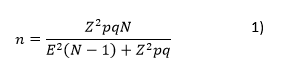

A partir de la siguiente ecuación:

Formula 1

Donde los parámetros son:

N: |

total de la población (cantidad de embarazadas adolescentes dispuestas a ser encuestadas, para este caso 84) |

Z: |

1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) |

P: |

proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) |

Q: |

1- p (en este caso 1-0.5 = 0.5) |

e: |

margen de error (en la investigación es un 5%) |

De acuerdo a los resultados obtenidos en la ecuación (Formula 1), serán sometidas a la encuesta 69 adolescentes embarazadas para garantizar un 95% de confianza en los resultados.

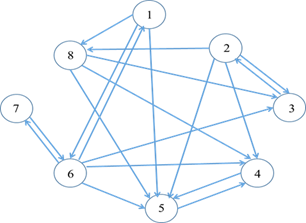

A continuación, se procede a la explicación del método de decisión multicriterio a utilizar:

Un Mapa Cognitivo Difuso es un grafo dirigido, cuyos vértices representan conceptos y sus aristas representan las relaciones causales entre estos conceptos. Esta técnica extiende los Mapas Cognitivos al dominio difuso en el intervalo [-1,1] para indicar la fuerza de las relaciones causales. Describen la fortaleza de la relación mediante el empleo de valores en el que a cada arista se le asocia un peso en el conjunto, donde 0 significa que no hay relación causal entre las variables, -1 significa que la relación causal es inversa (si una variable aumenta la otra disminuye y viceversa), y 1 significa que existe una relación causal directa (ambas variables aumentan o ambas disminuyen). (Saavedra et al., 2021).

Existen tres posibles tipos de relaciones causales entre conceptos:

Causalidad positiva (W ij > 0): Indica una causalidad positiva entre los conceptos C i y C j , es decir, el incremento (disminución) en el valor de C i lleva al incremento (disminución) en el valor de C j .

Causalidad negativa (W ij < 0): Indica una causalidad negativa entre los conceptos C i y C j , es decir, el incremento (disminución) en el valor de C i lleva la disminución (incremento) en el valor de C j .

No existencia de relaciones (W ij = 0): Indica la no existencia de relación causal entre C i y C j .

En este artículo se desarrollará el cálculo de la siguiente manera:

Selección de las causales relevantes.

Elaboración de la matriz de adyacencia con las valoraciones de los expertos

Análisis estático: se calculan para los valores absolutos de la matriz de adyacencia:

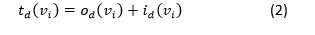

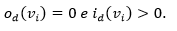

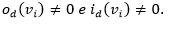

Outdegree, denotado por od(vi), que es la suma por cada fila de los valores absolutos de una variable de la matriz de adyacencia difusa. Es una medida de la fuerza acumulada de las conexiones existentes en la variable.

Indegree, denotado por id(vi), que es la suma por cada columna de los valores absolutos de una variable de la matriz de adyacencia difusa. Mide la fuerza acumulada de entrada de la variable.

La centralidad o grado total, de la variable es la suma de od(vi), con id(vi), como se indica a continuación:

Finalmente, las variables se clasifican según el criterio siguiente, véase (Leyva Vázquez & Smarandache, 2018):

Se ordenan de manera ascendente acorde al grado de centralidad. Esta facilidad de agregación permite la creación de modelos mentales colectivos con relativa facilidad.

Resultados y discusión

A partir de los métodos anteriormente planteados se procede efectuar el diagnóstico inicial en función de la encuesta aplicada, obteniéndose los siguientes resultados:

Pregunta 1: ¿Cuál es su edad?

Fuente: Elaboración propia

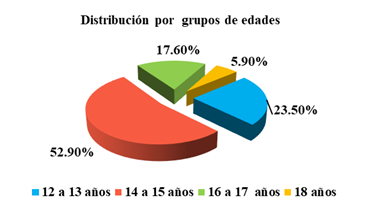

Fuente: Elaboración propiaFig. 1 - Distribución por grupos de edades de las adolescentes embarazadas.

Este resultado permite apreciar Figura 1 que existe una prevalencia de embarazo en los grupos de edades de 12 a 13 años y de 14 a 15 años, siendo mayor en este último (52,9 %), lo cual puede guardar relación con el hecho de que en estas edades comienza el despertar de los afectos y se desarrollan emociones que se identifican o tiene relación con el amor. Durante esta etapa de la vida, los adolescentes pueden hacer uso de su autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y a las personas que va a querer.

Pregunta 2: ¿Cuál es su lugar de procedencia?

Como puede apreciarse Figura 2 aun cuando el 68% de las adolescentes embarazadas radica en la zona urbana, existe una contribución importante de embarazadas pertenecientes a la zona rural, donde de acuerdo con los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), las condiciones socioeconómicas y el acceso a recursos se considera relativamente bajo, esto conduce a que la persona no acceda de manera adecuada a la educación y al control prenatal necesarios para detectar riesgos antes de que estos puedan generar el daño correspondiente.

Pregunta 3: ¿Cuál es su nivel de escolaridad?

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFig. 3 - Distribución según nivel de escolaridad de las adolescentes embarazadas.

El resultado obtenido Figura 3 sugiere una relación entre el nivel de escolaridad y el momento para la maternidad, ya que las embarazadas con un mejor nivel de escolaridad, post bachiller (7%), posponen la maternidad y optan por cuidados médicos para el control del embarazo y el parto. En tanto, las embarazadas con niveles escolares inferiores presentan un riesgo mayor de RPM, dado que fisiológicamente el organismo en edades tempranas no está preparado para el embarazo, además de la falta de cuidados de la salud y percepción de riesgos.

Pregunta 4: ¿Cuál es su estado civil?

A partir de estos resultados Figura 4 puede apreciarse que las embarazadas solteras (69%) representan un grupo de riesgo importante en la aparición de RPM, dado que generalmente las condiciones socioeconómicas de las mismas no resultan favorables, pudiendo o no recibir apoyo económico de la familia o del padre, y ello influye de manera negativa en una adecuada atención sanitaria, alimentación balanceada y cuidados durante el embarazo.

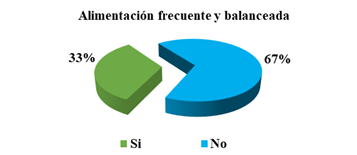

Pregunta 5: ¿Mantiene una alimentación frecuente y balanceada?

Estos resultados sugieren Figura 5 desconocimiento y falta de recursos para mantener una alimentación regular y balanceada en función de garantizar un embarazo saludable, lo cual puede estar asociado con el desconocimiento y bajos ingresos de las embarazadas durante todo el período gestacional. Este indicador sugiere también un riesgo de padecer RPM, dado que al no tener una dieta balanceada en micronutrientes y otros suplementos suelen presentarse cuadros de anemia y déficit de vitaminas y ácido fólico, importantes durante la formación del feto y su posterior crecimiento en el vientre materno.

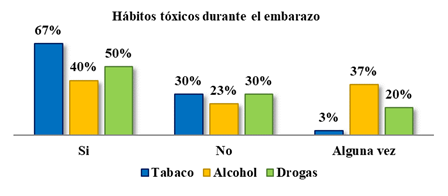

Pregunta 6: ¿Ha consumido tabaco, drogas o alcohol durante el embarazo?

Este aspecto del estudio Figura 6 permite identificar potenciales efectos negativos para la madre y el feto durante el embarazo a partir del consumo de sustancias nocivas. Como puede apreciarse un número nada despreciable de las embarazadas encuestadas ha tenido o tiene hábitos que perjudican el normal desarrollo del feto durante el embarazo y que son factores desencadenantes de RPM. En el caso de las drogas se indagó por el consumo regular de café y medicamentos consumidos sin supervisión médica durante el embarazo, los que unidos al hábito de fumar pueden provocar prematuridad, síndrome de dificultad respiratoria, entre otras complicaciones fetales.

Pregunta 7: ¿Ha padecido o padece de alguna infección vaginal durante el embarazo?

De acuerdo a la pesquisa realizada Figura 7, confirmaron haber padecido o padecer alguna infección vaginal durante el embarazo el 53% de las adolescentes embarazadas, lo cual indica una probabilidad de padecer RPM y tener un parto prematuro, lo que puede guardar relación con desconocimiento, malos hábitos higiénicos, limitación de los recursos para una apropiada atención perinatal, entre otros factores.

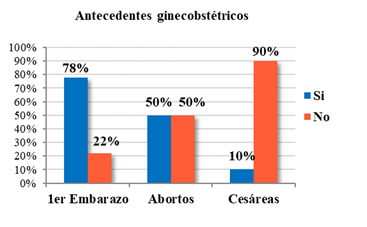

Pregunta 8: Antecedentes ginecobstétricos

En este aspecto de la pesquisa Figura 8 se pudo indagar que la mayoría de las adolescentes embarazadas pudo haber experimentado alguno de los antecedentes obstétricos investigados. En el caso del aborto, según Reynaga (2018), al poseer una etiología variada ya que en al menos el 50% de casos puede estar asociado a imperfecciones del huevo fecundado, y dentro de esto, las causas ovulares representan alrededor de un 70% de los abortos espontáneos; abarcando los factores hereditarios, defectos cromosómicos y de las células sexuales, lo que potencia la posibilidad de una RPM. De igual forma, las cesáreas, al ser procedimientos quirúrgicos de la cavidad uterina, provocan una disminución de la capacidad de distención de las fibras musculares por lo que se puede llegar a producir una incompetencia ístmico-cervical así como también desprendimientos de placenta o roturas de útero lo que conlleva a una predisposición de RPM.

Pregunta 9: ¿Asiste de manera regular al control prenatal?

Por último, se indaga entre las adolescentes embarazadas acerca de la asistencia regular al control prenatal. Los resultados obtenidos Figura 9 previenen de la necesidad de intensificar las acciones de promoción de salud con vistas a informar debidamente a las embarazadas acerca de la importancia de los controles prenatales, dado que la vigilancia prenatal adecuada tiene un gran impacto en la disminución de resultados puerperales adversos, ya que si la paciente acudiera a consulta prenatal periódica, se podrían identificar factores de riesgo para desarrollar pre eclampsia, diabetes y amenaza de parto pretérmino y RPM.

A partir de los resultados obtenidos en la pesquisa se hace necesario promover acciones educativas en la comunidad para prevenir en la medida de lo posible la aparición de potenciales RPM en las adolescentes embarazadas de la comunidad, partiendo del principio de que el ser humano debe ser capaz de preservar la salud a partir de sus conocimientos, del acceso a la educación y a la información, participando de manera responsable en actividades de carácter social, comunicativo y educativo que le permitan alcanzar una vida plena y saludable, como expresa Torres (2018).

Para ello se hace necesario identificar las posibles causas que potencian los efectos negativos observados en función de enunciar adecuadamente acciones educativas efectivas:

Bajo nivel de tratamiento sobre estos temas en las escuelas

Inicio de relaciones sexuales en edades tempranas

Baja percepción sobre la necesidad de protección durante las relaciones sexuales

Desconocimiento de los métodos de control de la natalidad

Falsas creencias en el uso del preservativo

Poca divulgación sobre estos temas en los medios de comunicación

Bajo nivel de acceso a recursos de salud en las zonas rurales

Problemas de comunicación familiar en estos temas

Dificultad de comunicación con la pareja

Baja escolaridad

Estas posibles causas permiten establecer acciones educativas que vinculen al sector de salud con el educacional y la comunidad, priorizando las comunidades urbano marginales, rurales y de mayor vulnerabilidad y riesgo, tomando en consideración:

Promover la conformación y/o fortalecimiento de grupos u organizaciones comunitarias vinculadas con el cuidado de la salud, supervisado por las instituciones de salud correspondientes encaminado a la detección de problemas de violencia, aprendizaje, afectivos, emocionales, trastornos de la alimentación, consumo de alcohol y otras drogas, prácticas sexuales de riesgo, embarazos no planificados.

Promover el desarrollo de un proceso educativo, tanto en el nivel institucional como comunitario, que les permita trabajar por la salud desde sus propios conocimientos y experiencias. Para ello se debe capacitar a las adolescentes en temas de sexualidad, hábitos nutricionales saludables, métodos de control de la natalidad, consumo de sustancias nocivas (drogas, alcohol, cigarro) para la salud, entre otros.

Impartir charlas educativas y distribuir folletos informativos que sirvan de preparación para la población joven en temas afines a la salud, la alimentación balanceada, la educación sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual y el consumo de sustancias nocivas para la salud tanto en la comunidad como en centros educacionales.

Fomentar espacios saludables, recreativos, para niños, adolescentes y jóvenes, donde se aborde de manera educativa el tratamiento de temáticas tales como: nutrición, derechos, salud sexual y reproductiva, alcoholismo, drogas, tabaquismo, culturas urbanas y juveniles.

Realizar campañas informativas y educativas adaptándolas a la realidad local y dinamizando los recursos de la comunidad (fechas simbólicas para la comunidad, medios formales y alternativos de comunicación local, etc.)

Establecer desde el sistema de salud y las instituciones educativas en el territorio, y hacia la comunidad, en especial en las zonas rurales, un sistema de prevención, detección y manejo de maltrato: físico, sicológico, sexual, trastornos de depresión, de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia nerviosa), intento de suicidio, violencia, consumo de drogas, entre otros, orientado fundamentalmente a la población adolescente y joven. Dejando establecido un mecanismo de control que permita actuar prontamente una vez detectado el problema.

Las áreas de salud deben promover la asistencia regular al control prenatal, preparación para el parto y el parto institucional realizando el control prenatal de manera efectiva donde se incluya la evaluación del estado nutricional, y tamizaje de patologías prevalente de las embarazadas con énfasis en las que sean adolescentes. Se debe brindar también consejería como parte de la prevención, detección y manejo de violencia y maltrato, drogodependencia y realizar visitas domiciliarias a aquellas embarazadas que no acudan al control prenatal.

La participación de las comunidades en la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de salud, donde se promocionen estilos de vida saludables de acuerdo a las necesidades identificadas tales como: promoción de la actividad física, nutrición, derechos, buen trato, entre otros.

Una vez establecidas las acciones a ejecutar se procedió a determinar el orden de prioridad de dichas acciones con el propósito de alcanzar una mayor efectividad en la aplicación de las mismas, haciendo uso del método Mapa Cognitivo Difuso. Para ello se consultó sobre los principales factores asociados mediante la tormenta de ideas en rueda libre de modo de cada una de las acciones previamente declaradas punteara en el método empleado, estableciéndose la relación entre ellas como se muestra en la Figura 10:

Se toman las medias estadísticas para la confección de la matriz de adyacencia Tabla 1 quedando como sigue:

Tabla 1 - Matriz de adyacencia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 |

| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |

| 3 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 4 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | 1 |

| 5 | 0,7 | 0,6 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0,5 |

| 6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 8 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| id | 2,2 | 2,8 | 1 | 0,7 | 1 | 4,4 | 1 | 3,3 |

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se realiza el análisis estático de la matriz de adyacencia Tabla 2:

Tabla 2 - Análisis estático

| Acciones | od | id | td | Clasificación de variables |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 0,9 | 2,2 | 3,1 | Ordinaria |

| 2 | 1,8 | 2,8 | 4,6 | Ordinaria |

| 3 | 2,9 | 1 | 3,9 | Ordinaria |

| 4 | 3,6 | 0,7 | 4,3 | Ordinaria |

| 5 | 3,2 | 1 | 4,2 | Ordinaria |

| 6 | 1,8 | 4,4 | 6,2 | Ordinaria |

| 7 | 1 | 1 | 2 | Ordinaria |

| 8 | 1,2 | 3,3 | 4,5 | Ordinaria |

Fuente: Elaboración propia

A partir del análisis realizado se determina el orden de prioridad de las acciones a ejecutar de acuerdo al orden descendente del grado de centralidad y se denota como sigue:

Establecer desde el sistema de salud y las instituciones educativas en el territorio, y hacia la comunidad, en especial en las zonas rurales, un sistema de prevención, detección y manejo de maltrato: físico, sicológico, sexual, trastornos de depresión, de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia nerviosa), intento de suicidio, violencia, consumo de drogas, entre otros, orientado fundamentalmente a la población adolescente y joven. Dejando establecido un mecanismo de control que permita actuar prontamente una vez detectado el problema.

Promover el desarrollo de un proceso educativo, tanto en el nivel institucional como comunitario, que les permita trabajar por la salud desde sus propios conocimientos y experiencias. Para ello se debe capacitar a las adolescentes en temas de sexualidad, hábitos nutricionales saludables, métodos de control de la natalidad, consumo de sustancias nocivas (drogas, alcohol, cigarro) para la salud, entre otros.

La participación de las comunidades en la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de salud, donde se promocionen estilos de vida saludables de acuerdo a las necesidades identificadas tales como: promoción de la actividad física, nutrición, derechos, buen trato, entre otros.

Fomentar espacios saludables, recreativos, para niños, adolescentes y jóvenes, donde se aborde de manera educativa el tratamiento de temáticas tales como: nutrición, derechos, salud sexual y reproductiva, alcoholismo, drogas, tabaquismo, culturas urbanas y juveniles.

Realizar campañas informativas y educativas adaptándolas a la realidad local y dinamizando los recursos de la comunidad (fechas simbólicas para la comunidad, medios formales y alternativos de comunicación local, etc.)

Impartir charlas educativas y distribuir folletos informativos que sirvan de preparación para la población joven en temas afines a la salud, la alimentación balanceada, la educación sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual y el consumo de sustancias nocivas para la salud tanto en la comunidad como en centros educacionales.

Promover la conformación y/o fortalecimiento de grupos u organizaciones comunitarias vinculadas con el cuidado de la salud, supervisado por las instituciones de salud correspondientes encaminado a la detección de problemas de violencia, aprendizaje, afectivos, emocionales, trastornos de la alimentación, consumo de alcohol y otras drogas, prácticas sexuales de riesgo, embarazos no planificados.

Las áreas de salud deben promover la asistencia regular al control prenatal, preparación para el parto y el parto institucional realizando el control prenatal de manera efectiva donde se incluya la evaluación del estado nutricional, y tamizaje de patologías prevalente de las embarazadas con énfasis en las que sean adolescentes. Se debe brindar también consejería como parte de la prevención, detección y manejo de violencia y maltrato, drogodependencia y realizar visitas domiciliarias a aquellas embarazadas que no acudan al control prenatal.

Se toma en consideración que las variables (nodos) son clasificadas como ordinarias, puesto que se convierten en causa y consecuencia a la vez por lo que mantienen estrecha interrelación, esto supone la necesidad de articular cada una de estas acciones con vistas a obtener los resultados propuestos y reducir los índices de prematuridad por cuenta de la RPM.

Conclusiones

La rotura prematura de membranas constituye una patología de gran importancia clínica debido a la frecuencia de complicaciones que tanto para la madre como para el neonato que se pueden presentar. Al ser una de las causas de prematuridad y morbimortalidad fetal, se encuentra entre las prioridades y desafíos de la Salud Pública, en especial de la Medicina Perinatal, por el impacto social que provoca la misma, con énfasis en el alto porcentaje de embarazos en adolescentes por los efectos que genera en las condiciones de vida y salud de este grupo poblacional.

El estudio realizado permitió identificar los potenciales factores de riesgo desencadenantes de RPM en la población objeto de estudio a partir del diagnóstico inicial realizado, entre los que se destacan: la edad de las embarazadas, entre 12 y 15 años (76,4%), malos hábitos nutricionales (67%), consumo de algún tipo de sustancia nociva, haber padecido algún tipo de infección vaginal (53%), primíparas (78%) y asistencia irregular al control prenatal.

Estos resultados demuestran la necesidad de crear espacios para acciones educativas de promoción de salud en la comunidad encaminadas a educar desde edades tempranas en la toma de decisiones de manera libre e informada sobre aspectos de la salud sexual y reproductiva, donde se hable de sexualidad, de alimentación sana, de hábitos saludables de consumo, de medidas de prevención y de autocuidado, prácticas de riesgo y de acceso a los anticonceptivos; de embarazos no esperados o planeados, de relaciones de pareja, de los derechos que tiene todo adolescente de no recibir coerciones para tener relaciones sexuales, y a recibir atención profesional en áreas que afecten su sexualidad y su reproducción y también de sus propios derechos para ejercer su sexualidad de manera placentera y segura.