INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años la participación de las mujeres en el desarrollo social y económico de las comunidades rurales ha aumentado. No obstante, su desarrollo personal y laboral en este ámbito se torna complejo, ya que entran en juego factores de orden social y cultural, e incluso, de carácter psicológico y político. En el contexto actual, las sociedades rurales han generado un cambio en el tejido económico de su medio, al transformar actividades como la agricultura o la ganadería, las cuales eran el principal motor de crecimiento; pero, hoy día, el comercio de bienes y servicios ha adquirido mayor protagonismo (Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO], 2020; Pérez & Tallón, 2017). Asimismo, una de las oportunidades al alcance de las personas es el empleo informal, marcado por la temporalidad y el trabajo doméstico remunerado.

México cuenta con 28 millones de personas que viven en zonas rurales -la mitad de ellas resultan mujeres-. El país observa tasas de desempleo más altas para las mujeres que para los hombres. En 2019 casi dos mujeres de cada diez hombres tenían un trabajo, mientras que el promedio nacional era de cuatro mujeres por cada diez hombres (IMCO, 2020). Esto evidencia que las mujeres inactivas económicamente en zonas rurales, no trabajan porque no tienen las posibilidades para incorporarse al mercado laboral como sucede con las mujeres de zonas urbanas (Barrón, 2018).

En el medio rural las actividades económicas formales e informales constituyen una medida alterna para la integración de las mujeres al trabajo, ya que las construcciones sociales de género mantienen niveles de segmentación de roles y desigualdad laboral. Algunas estrategias de reorientación económica y social son los emprendimientos, sustentados en un enfoque de derechos humanos y desarrollo sustentable que fortalezcan comunidades inclusivas y paritarias (Consejo Nacional de Género, 2018).

No obstante, los emprendimientos se han estudiado generalmente desde la perspectiva económica, y las investigaciones sobre ellos se reducen en la medida en que se integran categorías del género femenino y de comunidades rurales; de ahí que la presente investigación contribuya con este vacío de conocimiento, al incorporar nuevas propuestas para su análisis. Hoy día las mujeres en el espacio rural se están transformando en verdaderos agentes de conservación ambiental, pues sus emprendimientos resultan cada vez más sustentables, tanto en los procesos de producción como en el aprovechamiento de los recursos.

El caso de la organización productiva Unión de Mujeres Artesanas y Silvícolas del Estado de México representa un emprendimiento artesanal, cuya materia prima es la acícula de pino extraída del bosque. Los artículos elaborados se venden en ferias y exposiciones artesanales; recientemente se expandió su comercialización a través de internet. Estas mujeres emprendedoras tienen un papel importante por desempeñar actividades productivas, pero que conservan los recursos naturales de sus comunidades. Además, están constituidas como una cooperativa que les ha permitido enfrentar el desempleo y la desigualdad laboral.

Así, el objetivo de esta investigación fue analizar el emprendimiento femenino de la Unión de Mujeres Artesanas y Silvícolas del Estado de México como organización productiva solidaria. Este artículo forma parte de la tesis doctoral “Emprendimientos Femeninos y Organización Productiva Sustentable en Áreas Forestales”

El documento se integra de la siguiente manera: se presenta la revisión de literatura en torno al objeto de estudio, seguido de la fundamentación teórica que sustenta la investigación y del apartado metodológico; el énfasis se pone en los resultados que se presentan por categorías obtenidas mediante el software ATLAS.ti versión 9. La parte final corresponde a la discusión y a las conclusiones.

DESARROLLO

Revisión de literatura

Diversos estudios han analizado el emprendimiento de las mujeres en cuanto a las brechas y obstáculos que enfrentan a causa no solo del género, sino del doble o triple papel que desempeñan en las esferas organizacionales, domésticas y familiares (Patino-Alonso Vicente-Galindo, Galindo-Villardon & Vicente-Villardon, 2015). Estos acercamientos se han centrado en analizar factores como la edad, el nivel educativo, el acceso a recursos financieros, las condiciones de ingreso al empleo e, incluso, la afiliación política y legal (Kaaria, Osorio, Wagner & Gallina, 2016). Sin embargo, un área de interés son sus limitaciones para emprender, sobre todo cuando la cultura de sus pueblos resulta conservadora, o está dominada por la religión y las tradiciones (Özkazanç, 2015).

Rashid y Ratten (2020) señalan que la mayoría de las emprendedoras de países emergentes no tienen las mismas oportunidades que los hombres; y si además pertenecen a espacios rurales, se sufre una doble discriminación social, ya que los valores culturales se encuentran profundamente arraigados en sus tradiciones, lo que muestra una marcada desigualdad en la actividad empresarial.

Aun con ello, las organizaciones productivas emprendidas en zonas rurales también han modificado la dinámica económica de sus comunidades, y han logrado fortalecer el capital social, la estabilidad laboral y el comercio justo, mediante la acción colectiva y la cooperación solidaria (López, Zamora, Cortina & Pat, 2019). En este esfuerzo reciben apoyo de organismos y asesores externos públicos o privados para lograr su consolidación (Rosales, 2015). Esto ha incidido positivamente en el desarrollo de zonas rurales, pues los emprendimientos en pequeña escala llegan a alcanzar medios de vida sustentables, lo que proporciona mayores beneficios (Kabir, Hou, Akther, Wang & Wang, 2012).

Una línea de investigación recurrente entre los estudios sobre emprendimientos en espacios rurales han sido las motivaciones o razones que llevan a las mujeres a establecer un negocio. Una de las causas resulta la libertad de poder tomar decisiones (Ramadani, Hisrich & Gërguri-Rashiti, 2015); otra, su aportación en comités comunitarios, asociaciones ambientales o prácticas de gobernanza (Coleman & Mwangi, 2013; Kaaria, Osorio, Wagner & Gallina, 2016).

Algunos más incluyen la independencia económica, controlar sus horas libres y laborales, el deseo de demostrar su valor en la sociedad, la distinción de las capacidades y habilidades empresariales de las mujeres, entre otros (Munitlak, 2016). Así, su rol de coordinar, dirigir o liderar los grupos, las empodera como gestoras de su propio desarrollo (Menjívar, 2017).

Los recientes avances en el campo del emprendimiento femenino estimularon los análisis sobre sus factores de éxito. Se documenta que trabajar en cooperativas es una oportunidad para lograr organizaciones productivas sustentables (Cruz, Serrano, Delgado & Palmas, 2020; Galindo-Reyes, Ciruela-Lorenzo, Pérez-Moreno & Pérez-Canto, 2016; Nassani, Aldakhil, Abro, Islam & Zaman, 2019), lo que contribuye al fortalecimiento del tejido social y a la construcción de diversas capacidades de carácter multifuncional, al crear vínculos horizontales y verticales para favorecer la economía local (Giraldo, 2011).

Las cooperativas representan, esencialmente, organizaciones que alientan el empoderamiento de las mujeres, ya que transforman las relaciones de poder de género y la desigualdad, lo que permite la división del trabajo (Iplik, 2017; Koseogulları, 2010; Ulker, 2013), la inclusión, el compromiso comunitario y la sustentabilidad (García, Fuentes & Pico, 2021; Soleymani, Farani, Karimi, Azadi, Nadiri & Scheffran, 2020).

Así, desarrollar proyectos productivos orientados a la sustentabilidad en contextos de diversidad cultural, resulta un proceso que sitúa a este grupo social frente a una complejidad estructural, donde logran reconocer, resignificar y potenciar los saberes locales para conducirlos a un proyecto de orden comunitario económico y social (Chávez, Camacho & Ramírez, 2021).

Kurtege (2020) se concentró en investigar sobre el espíritu emprendedor de las mujeres rurales, en un contexto donde las cooperativas han sido promovidas como organizaciones ideales de abajo hacia arriba para integrarlas a la economía. La razón en diversos casos obedece a la necesidad económica, ya que las mujeres se ven obligadas a crear su propio autoempleo (Liñán, Nabi & Krueger, 2013). No obstante, estas iniciativas se han diversificado y su motivación incluye otras esferas diferentes de la económica (Adams, Adams, Mirhage & Dentaa, 2020), como las de interés social y ambiental, lo que conlleva a potenciar la participación de las mujeres en otros sectores cuyo objetivo no solo es maximizar las utilidades (Hodges, Watchravesringkan, Yurchisin, Karpova, Marcketti, Hegland, et al., 2015; Ahmad, 2011), sino buscar un beneficio común (Bargsted, 2013). Por tal razón, el desarrollo de emprendimientos desde la perspectiva sustentable también postula la búsqueda de soluciones a problemas reales de las comunidades, ya sean sociales o ambientales (Ospina, 2018; Yunus, 2011).

En ese sentido, Asteria y Herdiansyah (2020) han demostrado la capacidad de las mujeres en diversas actividades organizativas empresariales en torno a la conservación de recursos naturales, e invitado a sus comunidades a desarrollar proyectos respetuosos con el medio ambiente. Igualmente, otros estudios muestran los negocios emprendidos por mujeres a partir de la recolección de productos forestales no maderables, para crear una cadena de comercialización y contribuir a la conservación del bosque (Cortés, Montenegro, Boza, Henríquez & Araya, 2017; Herrera & Ruiz, 2017).

Gran parte de los emprendimientos en comunidades rurales se basa en la producción de artesanías. Las intencionalidades que pueden llevar a emprender bajo la perspectiva social son variadas, pero existen razones que fortalecen las oportunidades de una comunidad, generalmente concentradas en sus recursos culturales y naturales.

En tal sentido, los emprendimientos pueden llegar a tener impactos positivos; por tanto, las organizaciones de base rural resultan cada vez más numerosas y necesarias, puesto que alientan la movilización social para favorecer el desarrollo y reconstruir la economía familiar. Desde hace tiempo estas experiencias organizacionales conducen a poner en práctica mecanismos de gobernanza democrática en las comunidades, que regulan problemas de manera duradera, lo que contribuye con el desarrollo económico y social (Favreau, 2007).

Con respecto a la organización productiva, en términos generales se concibe como el esquema de funcionamiento que, sobre la base de condicionamientos regulatorios, permite coordinar las tareas y prácticas de un grupo de individuos para alcanzar sus objetivos, ya sea la producción de un bien o la realización de un servicio que solo pueden conseguir como colectivo (Ruiz-Gálvez, 2018). Así, un modelo de organización productiva está determinado en sus relaciones esenciales por el sistema económico dominante, pero dentro este es posible apreciar diversas formas de organización de la producción con implicaciones relevantes para las condiciones laborales.

En ese sentido, desde la perspectiva de la economía solidaria, la organización productiva constituye una forma de unir a las personas en comunidad asociada de forma libre, voluntaria y consciente para la producción de bienes, prestación de servicios y autorrealización de sus miembros, al procurar la cooperación de todos en el trabajo asociado y la autogestión de los procesos administrativos y económicos ante la preservación de su medio (Orrego & Arboleda, 2006).

Las tendencias asociadas con las organizaciones en espacios rurales consideran la solidaridad y cooperación como fuerzas impulsoras para la producción de actividades económicas, donde además se permite un acompañamiento de apoyo y redistribución propiciada por el Estado mediante políticas económicas, sociales, fiscales, laborales y de formación, entre otras (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2014).

En este sentido, las políticas públicas influyen en el desarrollo de las organizaciones, al fomentar la productividad del trabajo, el conocimiento y la tecnología para generar capacidades de innovación con miras a lograr metas microeconómicas (Gaiger, 2004).

A partir de lo anterior, las organizaciones muestran necesidades para innovar, diversificarse y especializarse, al aumentar la valoración del capital humano y del conocimiento en particular, y mejorar, con ello, la calidad de vida de las comunidades. Estas características contribuyen a definir las organizaciones con identidad propia, distinta a otros tipos de estructuras o movimientos sociales; su pensamiento se sustenta en prácticas sociales, comportamientos basados en valores o protección de los recursos naturales (Gaiger, 2004).

Estas organizaciones buscan promover y vender sus productos bajo diversas modalidades, motivadas por la libre asociación de las personas que los trabajan, con principios de autogestión, cooperación, eficiencia y viabilidad, al llevar a cabo actividades en los sectores productivos de bienes y servicios, y presentarse como asociaciones, cooperativas y empresas de autogestión por combinar sus actividades económicas con acciones de índole educativa y cultural, que valora el trabajo productivo y el compromiso con la colectividad social (Gaiger, 2004).

Gutiérrez, Montañez y Santamaría (2016) señalan importantes factores de las organizaciones productivas en asociatividad independientemente de su constitución legal. Entre ellos se encuentran la formación de redes de cooperación, que facilita la información, comercialización, circulación de conocimientos y difusión de la innovación, lo que aumenta la productividad y competitividad; y la cultura de cooperación, que se encuentra unida al trabajo en equipo, la visión compartida y la comunicación efectiva.

Por su parte, Baser y Morgan (2008) señalan que las organizaciones productivas mantienen capacidades colectivas para operar bajo una economía solidaria. En primer término, están el compromiso y la participación, que ayudan a crear y potenciar espacios de reconocimiento como miembros de un grupo, y a lograr una identidad colectiva que desarrolle el trabajo grupal. En segundo lugar, aparece la capacidad para relacionarse y atraer apoyos y recursos para su organización productiva, elemento fundamental para la sobrevivencia en un contexto limitado de comercialización; y la relación con otros actores que intervienen dentro y fuera del territorio para alcanzar los objetivos comunes y cimentar confianza. La tercera es la capacidad de adaptarse y autorrenovarse, al precisar de nuevas ideas, hacer frente a situaciones que genera el entorno, y resultar capaces de aprender para reconfigurar la organización. Luego, está la capacidad para realizar tareas, funciones logísticas y ofrecer servicios: las organizaciones deben ser capaces de funcionar y alcanzar resultados. Por último, la capacidad para mantener un equilibrio entre la diversidad y la consistencia.

Si bien resulta importante que se logren unificar diferentes formas de pensar para tomar decisiones y desarrollar la resiliencia para superar crisis, también se debe buscar el equilibrio entre las capacidades a fin de evitar la fragmentación y perder el objetivo de la organización.

Tal como lo señalan los autores, las capacidades pueden desarrollarse de manera rutinaria o de forma muy precisa, en dependencia de la complejidad del sector, la antigüedad de la organización y la naturaleza de sus actividades (Baser & Morgan, 2008).

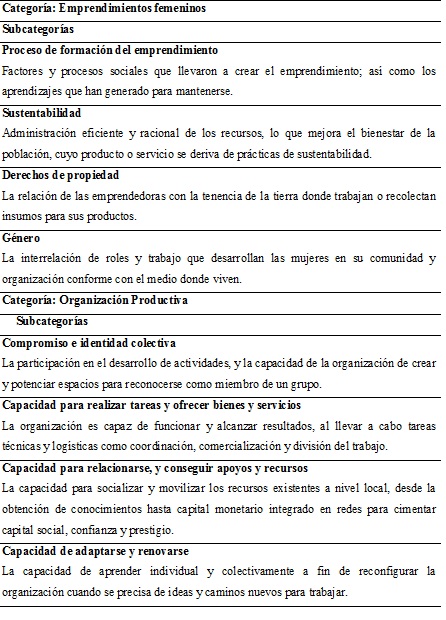

De acuerdo con el análisis de la literatura, se precisaron las categorizaciones y subcategorizaciones, tanto de los emprendimientos femeninos como de la organización productiva (Tabla 1).

MÉTODOS

La investigación siguió un enfoque cualitativo de alcance interpretativo, pertinente para comprender la realidad de las mujeres mediante su organización, donde son conscientes y sensibles a los efectos que ellas mismas causan y tienen sobre los recursos forestales.

Este proceso de investigación inició con la selección de la organización, la cual se dio por una vinculación previa, realizada en foros de emprendimiento organizados por instituciones de Gobierno. Posteriormente, se pasó al diagnóstico de la organización; en este caso, en los municipios de Jocotitlán, Acambay, Otzolotepec y Lerma del Estado de México, para su caracterización y ubicación geográfica.

Más adelante se diseñó un guion de entrevista a profundidad para actores clave internos (mujeres) y externos a la organización (personal de dependencias públicas y esposos de las integrantes). El propósito fue indagar en los elementos que podían formar parte del emprendimiento femenino como categoría teórica; por otro lado, descubrir las capacidades colectivas que la organización productiva había podido desarrollar.

En relación con sus características demográficas, este grupo de mujeres presenta edades que oscilan entre los 30 y 65 años, y una escolaridad promedio de educación básica-media; la mayoría son casadas; hay una integrante viuda y una soltera; y las casadas tienen un promedio de 3 hijos. En general, se dedican a trabajar en el hogar y al cuidado de sus familiares e hijos.

Debido a la pandemia de COVID-19, se limitó el contacto social, por lo que las integrantes de la organización permitieron realizar siete entrevistas, cinco de ellas a mujeres de la organización, otra con el esposo de una de las integrantes y una más con una técnica forestal del departamento de desarrollo de la industria de la Protectora de Bosque del Estado de México (PROBOSQUE), quien es parte importante para la vinculación de la organización con el Gobierno.

Para realizar la sistematización y el análisis de los resultados se utilizó el software ATLAS.ti, versión 9. Esta herramienta tecnológica permitió categorizar en forma de códigos la información obtenida de las entrevistas. La saturación de la información en los resultados se realizó cuando se volvía repetitiva la respuesta por las integrantes de la organización.

RESULTADOS

La figura 1 muestra cómo la categoría de emprendimiento femenino impulsa la constitución de la otra categoría, correspondiente a la organización productiva -ambas en color naranja-, la cual ha logrado desarrollar capacidades colectivas solidarias. Algunas de ellas se constituyen como esfuerzos iniciales y en proceso de integración para consolidar una organización productiva solidaria. Las subcategorías están indicadas en color amarillo. En esa misma lógica se fueron desglosando los resultados en este apartado (Fig. 1).

Emprendimiento femenino

El emprendimiento femenino tiene en cuenta lo siguiente:

Proceso de formación. La organización productiva denominada Unión de Mujeres Artesanas y Silvícolas del Estado de México, con nombre comercial “Florecemos”, está integrada por 13 mujeres de los municipios de Acambay, Jocotitlán, Otzolotepec y Lerma, en la zona norte del Estado de México. Los municipios presentan características naturales similares entre sí; por ejemplo, sus recursos forestales, de donde obtienen la materia prima (Fig. 2).

Fuente: A partir de INEGI, 2016, 2020 y 2021

Fuente: A partir de INEGI, 2016, 2020 y 2021

Figura 2 Mapa de localización de las comunidades que integran “Florecemos”.

La organización inició en 2016 tras recibir de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) un curso sobre elaboración de artesanías con ocoxal. En 2017 se constituyeron legalmente con apoyo del Gobierno federal como Sociedad de Productores Rurales de Responsabilidad Limitada (SPR), con tres figuras centrales en la mesa directiva: Presidente, Tesorera y Secretaria. En un inicio fueron 25 asociadas; 12 de ellas salieron por diferentes motivos, hasta quedar 13 al frente del negocio.

Varias razones motivaron el emprendimiento femenino en ese espacio rural. El más importante fue generar ingresos económicos que les permitiera mejorar sus condiciones familiares; además de mantener los estudios de los hijos, atender problemas de salud y cubrir necesidades de alimentación, vestido y vivienda.

Otra razón fue su empoderamiento, aunque un tanto inconsciente y paulatino, alentado por factores externos como el aumento de su participación en la toma de decisiones sobre diversos asuntos que requerían atención, así como las funciones que desempeñaban en la organización

Un motivo más, referido por una de las participantes, resultó la capacidad de empatía, que las hizo compartir necesidades, problemáticas y condiciones de vida.

Desde la perspectiva empresarial, el emprendimiento se asocia con la contribución a la economía familiar y al sentimiento de ser productivas; no obstante, también hubo experiencias de falta de empatía y rivalidades que las llevó a la separación.

En ese sentido, existen dos tipos de obstáculos: los personales y los organizacionales. Con respecto a los primeros, el emprendimiento inició con 25 mujeres, 50 % de ellas dejaron el negocio por presiones de sus parejas, lo que impactó en el nivel de producción y ventas. En cuanto a los organizacionales, se enfrentaron a un desconocimiento sobre la forma de comercializar sus productos, la falta de comunicación por pertenecer a diversos municipios y la ausencia de conocimientos en la gestión de negocios, lo que afectó, principalmente, la distribución de funciones y el manejo de las finanzas.

En la actualidad, la pandemia ocasionada por el COVID-19 obligó a cancelar actividades de promoción y venta de productos; por otra parte, algunas de las mujeres enfermaron, lo que puso a la organización en una difícil situación económica.

Los derechos de propiedad. La recolección del ocoxal, materia prima de las artesanías, se realiza en los bosques asentados en sus localidades, los cuales son de propiedad pública, por lo cual cualquier miembro de la comunidad puede utilizarlos. Mientras recolectan el material siempre están acompañadas de familiares, principalmente varones; aunque ellos no participan, se sienten protegidas con su presencia.

En algunas ocasiones nuestros esposos nos ayudan a cargar las cosas, o nos llevan, pero las que vamos a recolectar somos nosotras. (emprendedora).

Género. Desde esta subcategoría se identifica el empoderamiento de las mujeres como una manifestación hacia el interior y exterior de la organización. La participación en la toma de decisiones y el aumento en su independencia económica a partir del negocio son algunos de los factores internos que lo impulsan.

Otros resultan su contribución al desarrollo de su comunidad y el trabajo colaborativo con personas de otros municipios. Por lo demás, la actividad emprendedora les permite diversificar sus roles de género tradicionales, al desarrollar destrezas manuales que no conocían y motivarse cada vez más a realizar este tipo de acciones.

Mi esposa siempre ha sido muy movida en cuestiones de andar trabajando; ella ha sido delegada de la comunidad y ha trabajado toda su vida. A veces me dicen que para qué la dejo hacer tantas cosas, que se quede en la casa, pero yo la conocí así, y así me gusta que ande; mis hijos ya son grandes y pueden hacerse de comer solos. (esposo de emprendedora)

Sustentabilidad. La sustentabilidad se observa en las esferas económica, ecológica y social. La primera, al desarrollar una actividad productiva artesanal y contribuir con el empleo; y en la esfera ecológica, por su relación con el entorno natural, espacio donde inicia el proceso de producción, al recolectar la acícula de pino, un residuo llamado ocoxal -catalogado como producto forestal no maderable-. Con ello, las mujeres se convierten en agentes de conservación ambiental, al limpiar el bosque y disminuir la probabilidad de incendios forestales.

Contribuimos con un equilibrio ambiental, porque también dejamos que la hoja se caiga y, tres días mínimo de que se cayó, vamos a recolectarla. No recolectamos porque sí, tenemos que saber en qué fechas hacerlo. Además de cuidar el poco bosque que nos queda, porque de ahí obtenemos dinero para nuestras casas, y de ahí nuestros animales van a beber agua y a caminar. (emprendedora).

Resulta relevante el valor que las emprendedoras le otorgan al ambiente natural; no solo en términos económicos, pues trabajar en y con él las mantiene emocionalmente tranquilas y relajadas, al mismo tiempo que procuran conservarlo para mantener su materia prima; de ahí la importancia que le conceden, a partir del servicio que les ofrece el bosque.

El bosque tiene un valor infinito porque nos provee de oxígeno y agua, obtenemos dinero de él, porque vendemos nuestras artesanías.

Lo protegemos de los incendios, lo mantenemos limpio, cuando vamos al bosque a recolectar ocoxal, nos desestresamos de nuestras casas y en algunas ocasiones nos acompañan nuestros hijos.

El valor que le damos, es que lo cuidamos, porque de ahí obtenemos el ocoxal para realizar nuestras artesanías; además, nos da sustento económico y con eso nos ayudamos, más nosotras que no podemos trabajar tan fácilmente por nuestra edad. (emprendedora).

La contribución social del emprendimiento femenino se ha centrado en la generación de empleo a pequeña escala con la contratación de familiares y amigos. Es claro que por medio del emprendimiento se pretende colaborar con el bienestar de los habitantes de la comunidad. No obstante, la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres han impedido fortalecer del todo el tejido social. La participación de la mujer en la política pública del lugar ha contribuido a atraer recursos para la población con su intervención en la toma de decisiones.

Capacidades colectivas de la organización productiva artesanal

En este sentido, se considera lo siguiente:

Compromiso e identidad colectiva. La organización se ha mantenido y desarrollado a pesar de los cambios tecnológicos y epidemiológicos suscitados, debido al grado de compromiso de las mujeres frente al colectivo, el cual adquieren cuando ingresan a la organización para participar activamente en la elaboración y la venta de artesanías.

El compromiso es trabajar para ganar dinero extra y salir adelante, apoyarnos en nuestra economía porque no alcanza, así como tener el producto listo en tiempo y forma para que podamos generar un ingreso extra. Además, hacer estas artesanías me vuelve productiva. (emprendedora).

Por otra parte, la identidad no solo se concibe entre las integrantes del grupo; también se establece con la naturaleza, al identificarse como parte del ecosistema forestal.

Capacidad de adaptarse y renovarse. La innovación entra en juego cuando se trata de renovar sus productos para ser más competitivas; se trata de unir lo tradicional con las exigencias del mercado.

Ellas mismas modernizan su producción y la adaptan a las épocas del año, por lo cual realizan diseños navideños (nacimientos, muñecos de nieve, coronas), vacacionales (sombreros, bolsas), entre otros. Su base es la imaginación, aunque también obtienen de internet algún modelo o reciben alguna solicitud específica de algún cliente.

Utilizamos nuestra imaginación para elaborar algunos productos, y si nos llegan a pedir una forma en específico, la hacemos, o vemos imágenes por internet. (emprendedora).

La cooperación y el intercambio de conocimiento se dan entre ellas mismas; y, aunque no descartan compartir conocimientos con otras personas que trabajan el ocoxal, aún no han logrado concretar alguna vinculación con personas externas.

No hemos tenido intercambio de conocimientos con otros grupos, pero entre nosotros sí; por ejemplo, esta vez se me ocurrió hacer un muñeco de nieve para navidad, a otra compañera un nacimiento y así. (emprendedora).

Capacidad para realizar tareas, y ofrecer bienes y servicios

Nos organizamos desde 2016 porque nos dieron un curso de artesanías de ocoxal y en 2017 nos constituimos legalmente con apoyo del Gobierno federal como SPR (Sociedad de Productores Rurales de Responsabilidad Limitada). En la directiva de la organización estamos tres: la presidenta, la tesorera y la secretaria. (emprendedora)

Para elaborar los productos, las mujeres de este colectivo se dividen el trabajo según sus habilidades individuales. El tiempo de producción lo disponen de acuerdo con sus labores domésticas y lo mismo sucede cuando salen a vender.

Compaginar las tareas familiares con las laborales ha sido un gran esfuerzo, ya que en ocasiones lleva mayor peso el trabajo de casa, aunque influyen su edad y salud. A esto se suma que no han logrado desarrollar capacidad financiera para que el negocio prospere y sea rentable.

Cada una de nosotras conocemos nuestra habilidad para elaborar cierto producto, y si nos hacen pedido de canastos, lo realiza la compañera que le salgan mejor y lo trabaje más rápido, y a ellas se les queda ese dinero. Lo mismo pasa si una de ellas trabaja con aretes y le quedan mejor, pues ella los realiza y se le paga a ella. (emprendedora)

Hay ocasiones en que les digo a mis hijos que ahí está la comida, que se sirvan y yo me voy a recolectar el ocoxal, y como he llegado a ser delegada de mi pueblo, pues hago las actividades que me corresponden y me ando moviendo. Y pues medio día y medio día, dejo comida para mi hija mayor y hago mis cosas con el ocoxal, pero si tengo que entregar un pedido, me dedico al pedido de lleno, y en algunas ocasiones mi esposo me apoya en revisar si está bien hecho el producto o si tiene algún detalle. (emprendedora)

Previo a la pandemia, el trabajo se organizaba durante reuniones presenciales, pero debido a la COVID-19, las mujeres han establecido medios de comunicación por vía remota (redes sociales y teléfono móvil).

La integración la tuvimos cuando nos juntamos para trabajar el ocoxal; ahorita con la pandemia la hacemos por el WhatsApp. Con él nos organizamos para trabajar los pedidos que nos hagan de los productos y si participamos en ferias para exponer nuestro producto, también. (emprendedora)

Capacidad para relacionarse, y conseguir apoyos y recursos. La primera relación para promocionar sus productos fue con la Casa de las Artesanías del Estado de México (CASART), perteneciente al Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México. Sin embargo, no se concretó la comercialización por las condiciones de compra. Asimismo, han logrado vincularse con dependencias de Gobierno como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), para comercializar sus artesanías en exposiciones o ferias.

Entre otros apoyos que han obtenido, figuran la promoción de sus productos, la coloración y aromatización del ocoxal, el diseño de las artesanías, el registro de marca, y la capacitación sobre mercadotecnia y calidad.

Por otra parte, también lograron relacionarse con el Instituto de Estudios Superiores de Jocotitlán, que les apoyó con una máquina para pintar el ocoxal de diferentes colores. Algunas alumnas de esa institución educativa las ayudaron a elaborar su perfil en redes sociales para agilizar la venta de los productos.

Vendemos en las exposiciones que nos ofrecen CONAFOR y PROBOSQUE; unas alumnas del Tecnológico de Jocotitlán nos hicieron un Instagram para que se vean los productos que hacemos. (emprendedora).

DISCUSIÓN

La Unión de Mujeres Artesanas y Silvícolas del Estado de México ha promovido la figura de emprendimiento en su comunidad, al utilizar los recursos naturales, particularmente, los productos forestales no maderables, y combinar, como refieren López, Zamora, Cortina y Pat (2019), la acción colectiva y la cooperación solidaria.

Estas agrupaciones enfrentan brechas y obstáculos, sobre todo en los roles de género, que en ocasiones provocan la escasa participación en estas actividades. Tal como argumentan Patino-Alonso Vicente-Galindo, Galindo-Villardon y Vicente-Villardon (2015), las mujeres enfrentan un doble o triple papel en las esferas organizacionales, domésticas y familiares. Aun así, las organizaciones productivas emprendidas por ellas han modificado la dinámica familiar, incluyendo la parte económica, que en muchas ocasiones es lo más importante al momento de emprender.

Además, organizarse en zonas rurales promueve el flujo económico de la comunidad, ya que los emprendimientos en pequeña escala llegan a alcanzar medios de vida sustentables. Como sostienen Kabir, Hou, Akther, Wang y Wang (2012), proporciona beneficios económicos, ambientales y sociales.

Una de las principales razones por las cuales emprenden las mujeres de esta organización resulta generar un ingreso económico a su núcleo familiar, resultados que se han evidenciado previamente en investigaciones de Munitlak, (2016) y Menjívar (2017); sin embargo, cuando trabajan en colectivo y promueven el intercambio de conocimientos, los intereses se diversifican y alientan, como mencionan Hodges et al. (2015) y Ahmad (2011), el incremento de su participación en sectores con menor ganancia, que buscan el beneficio común. En ese sentido, las mujeres objeto de estudio han logrado complementar la parte económica con el deber ecológico.

Emprender también genera autoempleo y autoorganización, lo cual forma parte de la economía solidaria, cuyos principios resultan la autonomía, la igualdad, la responsabilidad social corporativa, la transparencia y la vida comunitaria (Coraggio, 2011). Por ello, las participantes de esta organización tienen la libertar de tomar decisiones según el trabajo que realizan, y de comercializar sus aportaciones e innovaciones para que sus productos tengan el impacto, la difusión y la venta que necesitan. Tal como indican Coleman y Mwangi (2013) y Kaaria, Osorio, Wagner y Gallina (2016), la participación de mujeres en organizaciones productivas hace una importante contribución a las agrupaciones comunitarias y ambientales.

En la sociedad proliferan los emprendimientos mayormente de propósito económico, aunque cada vez más emergen otros objetivos como los ambientales y sociales, lo cual lleva a la trasformación de los espacios rurales donde se generan. Este emprendimiento ha fortalecido su oportunidad como gestoras de sus propios recursos, tal como lo señalan Adams, Adams, Mirhage y Dentaa, (2020), Hodges et al. (2015) y Ahmad (2011).

En el caso de estudio, la organización conserva sus recursos forestales y utiliza los residuos para transformarlos en artesanías, lo que la identifica con el bosque. Ospina (2018) señala que gran parte de los emprendimientos en comunidades rurales se basa en la producción de artesanías, generalmente concentradas en sus recursos culturales y naturales.

Exponer la experiencia de esta organización conduce a evidenciar prácticas de gobernanza colectiva, donde se contribuye, como menciona Favreau (2007), con el desarrollo económico y social, ya que, al ser integrantes de diversas comunidades del Estado de México, es más amplia la transferencia de conocimiento. No obstante, los saberes solo se comparten entre estas mujeres; no han superado la barrera geográfica para la innovación.

Por otra parte, dentro del emprendimiento se ha reconocido la subcategoría de empoderamiento, al reconocer que el género femenino desempeña un importante papel en el sustento económico del contexto rural. Aunque la asociación inició con la necesidad económica, este propósito ha ido modificándose: ha sido apropiada más rápidamente la esfera ambiental que la social; no obstante, se encuentran en el camino para ello.

Se reconoce que aún falta trabajo por hacer con respecto a coordinar o liderar grupos que las hagan crecer y ser gestoras de su propio desarrollo comunitario, tal como lo señala Menjívar (2017); en ese sentido, se encuentran frente a un área de oportunidad.

Las organizaciones productivas se han considerado dentro del esquema de funcionamiento económico, al determinar sus relaciones a este sistema; pero la organización de mujeres artesanas y silvícolas ya no figura solamente en este régimen, porque su esquema y actividad se dan de manera colectiva, al coordinar, como señala Ruiz-Gálvez (2018), tareas y prácticas para la producción de un bien o la realización de un servicio.

Los resultados confirman lo ya reportado por Gaiger (2004) en cuanto a que los programas públicos influyen en el fomento de la productividad en pequeña escala y la innovación. En este sentido, instituciones gubernamentales como PROBOSQUE les ha gestionado apoyos para la promoción y comercialización, el diseño de productos y el mejoramiento de los procesos de producción.

En este sentido, la organización productiva artesanal y silvícola ha desarrollado capacidades colectivas que la hace parte de la economía solidaria, al crear, según Baser y Morgan (2008), una identidad hacia sus recursos naturales (ocoxal). Esto ha ayudado a crear y potencializar su reconocimiento como integrantes de este grupo, y ha logrado una identidad colectiva con sentido de pertenencia, donde, de forma libre y voluntaria, trabajan asociadamente para la conservación de sus productos forestales no maderables y su propio empoderamiento.

CONCLUSIONES

El objetivo de esta investigación se cumplió, al identificar cómo se lleva a cabo la intervención del emprendimiento femenino en la organización productiva artesanal y silvícola del Estado de México. El trabajo de campo durante la pandemia de COVID-19 confirmó el vínculo de las mujeres de esa organización con los productos forestales no maderables; al mismo tiempo, el beneficio que se genera en su economía familiar a partir de su aprovechamiento.

En este caso, la organización productiva artesanal emerge para articular objetivos comunes y hacer frente a las desigualdades de género, al fortalecer las personalidades, las formas de pensar, la autonomía, el aprendizaje, el autoconocimiento, y la forma de sentir y actuar de sus integrantes. Todo esto se concreta en el empoderamiento de la organización y de las propias mujeres.

Entre las futuras líneas de investigación se destaca analizar los emprendimientos relacionados con la conservación sociocultural de los recursos naturales, más aún cuando las comunidades gestionan estos recursos desde su propia organización

Con respecto a las limitantes durante esta investigación, destaca la pandemia de COVID-19, que restringió el tiempo en el trabajo de campo y la colaboración de más actores sociales como los esposos, los hijos, las hijas, los compradores, etcétera. Aun así, pudo concretarse la investigación y comprobarse que, a pesar de la situación a nivel mundial, los emprendimientos son una pieza clave y continua para sobrellevar esta pandemia.