Introducción

La procrastinación o aplazamiento de las labores académicas en los universitarios se ha convertido en un problema común que determina el rendimiento y aprendizaje de los universitarios en todos los lugares del mundo (Atalaya & García, 2019). Por otro lado, Akbay & Delibalta (2020) examinaron cómo es que la procrastinación académica en estudiantes universitarios asociada al perfeccionismo académico y el locus de control son capaces de predecir la probabilidad de asumir riesgos en sus centros de estudio. Se ha evidenciado que un alto nivel de procrastinación determina el bajo rendimiento académico estudiantil, pero que este no es del todo pernicioso, sino que, con un manejo adecuado, puede ayudar a mejorar su calidad de vida (Garzón & Gil, 2017), por lo que en la medida que exista motivación intrínseca en la realización de las tareas estudiantiles, los niveles de postergación académica disminuyen.

La solución a problemas cotidianos es preocupación constante de las personas, en especial de los estudiantes universitarios, en la que no solo implica la memorización de contenidos, sino que hay que resolver problemas para lograr aprendizajes significativos; además que están expuestos a tareas académicas, asignaciones, presentaciones en equipo y evaluaciones, por lo que es preciso prepararlos en competencias transversales vinculadas al desarrollo de diversas técnicas y estrategias resolutivas para el desarrollo académico y posterior acceso al mundo laboral (Gil-Galván et al., 2021). También en el ámbito académico, es fácil saber si la solución a un problema es el correcto o no, sin garantía de que se haya adquirido los conocimientos necesarios; por ello, el reto de las universidades es enseñar a pensar, que es la capacidad de analizar, entender una situación y tomar decisiones basadas en métodos pertinentes.

En el contexto nacional, se ha abordado el tema de la procrastinación académica y la asocia con el estrés académico o burnout y el bienestar psicológico, encontrando una fuerte correlación entre estas variables. Sin embargo, estas no fueron las únicas variables que se asociaron a la procrastinación; la somnolencia diurna también se relaciona con la postergación, incluso dentro de las actividades propias de instituciones castrenses (Manayay, 2021). También se ha establecido que quienes realizan mayor actividad y exigencia académica, son los que menos procrastinan, por lo que es necesario diseñar estrategias de hábitos de estudio, siendo importante la gestión del tiempo, autorregulación, metacognición y autocontrol; con el propósito de que los estudiantes desarrollen oportunamente sus actividades académicas y competencias para la resolución de problemas (Mejía et al., 2018),.

La situación planteada es similar a la que sucede en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNCP, donde se observa que los estudiantes tienen la costumbre de realizar sus asignaciones académicas a último momento, afectando los niveles de calidad y profundidad académica de las mismas, además que son presentadas en los tiempos límite. Este tipo de práctica frecuente, no solo impide tener tiempo y paciencia para resolver problemas, sino que afecta el nivel de aprendizaje y rendimiento académic; la investigacion buscará responder a la pregunta: ¿cuáles son los factores de la procrastinación académica en la resolución de problemas de los estudiantes de una facultad de ingeniería de una universidad pública? Es de interés conocer dichos factores a fin de diseñar planes de acción orientados al desarrollo de hábitos de estudio, gestión del tiempo y habilidades resolutivas.

El objetivo de investigación fue determinar los factores de la procrastinación académica en la resolución de problemas de los estudiantes de una facultad de ingeniería en una universidad pública peruana.

Revisión de literatura

Procrastinación académica

Según Díaz-Morales (2018) la procrastinación es considerada como el aplazamiento de actividades previamente planificadas, genera una propensión a la postergación y viene acompañado de un malestar interno en la persona generando el desapego a la responsabilidad asumida, convirtiéndose en un real problema de autorregulación; la presente definición es la más pertinente a la procrastinación como fenómeno y problema a partir del punto de vista psicológico y educativo. Este aplazamiento en el desarrollo de actividades académicas involucra aspectos conductuales, cognitivos y afectivos.

Un elemento de suma importancia en las definiciones y que debe ser tomado en cuenta es que la procrastinación es la realización de actividades no relevantes para la persona ya que se realizan las más fáciles y rápidas sustituyendo a las principales o las necesarias, en tal sentido la procrastinación es dejar de hacer lo más importante y hacer los menos importante convirtiendo en decisiones de carácter irracional que generan perjuicio en diferentes aspectos de la vida cotidiana del estudiante, muchas veces limitando su formación académica.

Falta de motivación

La motivación es considerada el principal elemento dentro del proceso de aprendizaje, donde se evidencia el deseo consciente del estudiante en desarrollar la actividad de adquirir conocimientos impartido por el docente, en tal sentido requiere de un conjunto de elementos que permitan orientar y estimular esta conducta; para estimular este comportamiento es necesario que se desarrollen esfuerzos a fin de obtener logros en aprendizaje productivo a través de la actividad de estudio (Alemán et al., 2018); en tal sentido la falta de motivación se evidencia a partir de la inexistencia de estrategias que generen un clima adecuado dentro y fuera del aula donde se motive al estudiante al desarrollo de actividades académicas en pro del logro de objetivos.

La falta de motivación va de la mano con el uso de métodos inadecuados de parte del maestro, ya que no influye de manera positiva en el estudiante generando perdida de interés en el proceso de aprendizaje y por consiguiente la intención de aprender hecho que no es beneficioso en el desarrollo profesional y personal del estudiante (Espinoza & Novillo, 2016).

Falta de conocimiento

Según Chapa & Martínez (2016) el desarrollo del conocimiento en los estudiantes trae consigo el desarrollo de destrezas y habilidades así como de competencias a través del cual se puede evidenciar su desarrollo académico; la generación de estos conocimientos se realiza a partir de capacitaciones actualizadas de parte de los docentes at raves de los cuales se involucra al estudiante en procesos de investigación generando en ellos la capacidad de innovación; es por ello que la ausencia de conocimiento en los estudiantes es la inexistencia de tareas relacionadas a la búsqueda de información y dominio de tópicos vinculado a su formación académica. Para desarrollar capacidades orientadas al estudio y disminuir conductas de postergación, es importante reconocer sus propias habilidades y destrezas a través del autoconocimiento, ya que las competencias percibidas tienen una gran influencia sobre la procrastinación (Brando-Garrido et al., 2020).

Falta de método de trabajo

Los métodos de trabajo son considerados como formas o modos por medios de los cuales se organizan las actividades para el cumplimiento de objetivos específicos, estos métodos requieren del manejo de técnicas e instrumentos a partir de los cuales los estudiantes puedan desarrollar actitudes y conductas que permitan el entendimiento de los temas desarrollados (Medina et al., 2014), la ausencia de un método de trabajo no permite mostrar el alcance de los logros académicos ni de un desarrollo cognitivo y afectivo de parte de los estudiantes, solo evidencia el uso de métodos inadecuados que se reflejan en la demora tardía y los ejercicios o resolución de casos correspondiente a las diferentes asignaturas desarrolladas (Azorín, 2018).

Presencia de estrés

Es considerado una reacción fisiológica generada por momentos o situaciones difíciles ya sea en el aspecto emocional o físico generando que el organismo actúe a través de reacciones distintas. Generalmente la persona desarrolla un mecanismo de defensa obligando al organismo a brindar su máxima capacidad de reacción y que en un periodo futuro termine adquiriendo alguna afección que impida el accionar adecuado de la persona, esta presencia trae como consecuencia el malestar físico y mental ya que interviene en el proceso de toma de decisiones de la persona (Orlandini, 1999).

El estrés es considerado como un proceso natural del organismo de una persona en la búsqueda de brindar una respuesta a determinadas circunstancias que desafían o amenazan sus condiciones de vida, asimismo demanda de un actuar activo y constante de la persona en el aspecto conductual, mental y físico a fin enfrentar dichas amenazas que generalmente altera el equilibrio emocional del individuo (Orlandini, 1999).

Resolución de problemas

Según Santos (2016) la resolución de problemas es considerada una de las principales características que diferencia a la naturaleza humana como un ser que soluciona sus problemas de manera cotidiana convirtiéndolo en un elemento productivo para él y la sociedad, permitiéndole desarrollar sus actividades de manera adecuada en los diferentes aspectos; asimismo genera un proceso en el cerebro de la persona mediante el cual se puede resolver problemas, este proceso requiere de un ejercicio a partir del uso de la memoria a largo, mediano y corto plazo, asimismo implica el uso del conocimiento y experiencias del sujeto.

Para Pifarré & Sanuy (2001) la resolución de problemas es unos de los principales factores que los estudiantes presentan al momento de evidenciar sus conocimientos adquiridos, esto debido al proceso de enseñanza mecanicista desarrollado las cuales no muchas veces están orientadas a la resolución de problemas de la vida cotidiana principalmente durante los inicios de la formación académica sino a resolución de problemas específicos de alguna materia.

Existen dos tipos de problemas las cuales requieren de un análisis en individual: los problemas no rutinarios y rutinarios. Son considerados como problemas no rutinarios aquellos que demandan la meditación y esfuerzo del individuo a fin de proyectar una idea de solución. Los problemas rutinarios son aquellos que se presentan día a día y requieren de la resolución rápida de parte de la persona, ésta podrá realizarse a partir del interés que tiene el individuo en solucionarlos. La resolución de problemas es considerada como la afrenta que se genera a través del esfuerzo mental, visualizando las estrategias o métodos para dicha resolución, y a partir de ello generar ideas resolutivas coherentes y adecuadas (Polya, 1957).

Modelo de investigación e hipótesis

Para la variable procrastinación se consideró los siguientes indicadores:

Por falta de motivación: Me sucede que brindo muy poca relevancia a las actividades que tengo lo cual me genera falta el tiempo para su culminación (FM3), para el desarrollo de trabajos, me distraigo demasiado en actividades que no guardan relación con mi tarea (FM4), suelo cansarme de una forma muy rápida cuando desarrollo mis tareas (FM5) y el grado de dificultad que tienen las tareas desmayen la motivación en desarrollarlas (FM6).

Por falta de conocimiento: Cuando las tareas pendiente por realizar son muchas, no encuentro la manera de comenzar y escojo descansar o dormir para desarrollarlas al siguiente día muy temprano (FC1), cuando me encargan el desarrollo de un trabajo con cierto grado de dificultad, escojo desarrollarlo posteriormente lo que genera que sea desarrollado a última hora (FC2) y me agrada la perfección razón por el cual prefiero no desarrollar actividades nuevas cuando no tengo la seguridad respectiva (FC3).

Por falta de método de trabajo: Generalmente llego tarde a los encuentros, a pesar de haberme preparado con anticipación (FMT4), me genera mucho trabajo la organización de actividades para su desarrollo (FMT6) y generalmente me equivoco al momento de calcular el tiempo para desarrollar una actividad (FMT7).

Presencia de estrés: Tengo una sensación de culpabilidad por no cumplir mis compromisos y objetivos (PE1) y generalmente tiendo a irritarme cuando las cosas no salen de acuerdo a lo planificado (PE2).

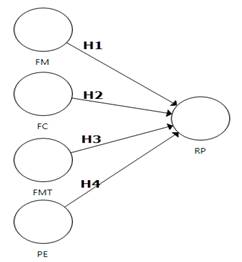

Como se muestra en la Figura 1, la variable dependiente se basa en la resolución de problemas, con los siguientes indicadores: Sabe que comprender el problema es fundamental para su resolución (RP1), analiza diferentes estrategias para resolver un problema (RP3), evalúa resultados (RP4) y enfrenta los problemas que le atañen (RP5).

A partir de la cual se establecen el siguiente modelo conceptual e hipótesis.

H1: La procrastinación por falta de motivación tiene incidencia positiva en la resolución de problemas de estudiantes universitarios.

H2: La procrastinación por falta de conocimiento tiene incidencia positiva en la resolución de problemas de estudiantes universitarios.

H3: La procrastinación por falta de método de trabajo tiene incidencia positiva en la resolución de problemas de estudiantes universitarios.

H4: La procrastinación por presencia de estrés tiene incidencia positiva en la resolución de problemas de estudiantes universitarios.

Materiales y métodos

El estudio se basó en el método científico inferencial deductivo, siendo el tipo de investigación aplicada y el nivel explicativo, dado que lo que se pretende es calcular la relación causal existente entre las variables de estudio. Del mismo modo, el diseño de investigación es no experimental de corte transversal.

Población y muestra

La población está constituida por 226 estudiantes de los diversos semestres de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), conformada por 175 varones (77.43 %) y 51 mujeres (22.57 %), con un rango de edad entre 16 y 28 años de edad, quienes fueron objeto de estudio. La muestra de estudiantes se encuentra entre el I y X semestre en el periodo académico 2021-I.

Instrumento de recolección de datos

Se ha diseñado y aplicado el respectivo cuestionario utilizando Microsoft Forms debido a las limitaciones establecidas por la pandemia. El instrumento consta de 12 ítems para la variable procrastinación académica (4 de falta de motivación, 3 de falta de conocimiento, 3 de falta de método de trabajo y 2 de presencia de estrés) y 4 ítems para la variable resolución de problemas. Para validar el instrumento, se siguió la metodología Delphi, del mismo modo, se determinó la confiabilidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach.

Resultados

Análisis del modelo de medida

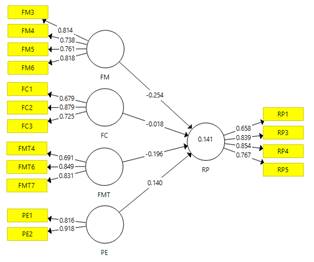

La Tabla 1 presenta el análisis del modelo, tomando como referencia la confiabilidad y validez de la escala de medición utilizada. En cuanto a la confiabilidad del instrumento, su consistencia interna fue evidenciada por medio del Alfa de Cronbach (entre 0.684 a 0.793) y a través de la confiabilidad compuesta (entre 0.808 a 0.864). Para el cálculo de la validez convergente se utilizó la varianza promedio extraída (AVE) la misma que es mayor a 0.586; también, las cargas factoriales de los constructos están por encima de 0.65. En el caso de la validez discriminante del constructo se utilizaron los criterios establecidos por Fornell-Larcker, que establece que la raíz cuadrada del AVE debe ser mayor que las correlaciones con el resto de constructos. Este supuesto ha sido cumplido.

Tabla 1 - Resultados del análisis del modelo de medida

| Variables | Alfa de Cronbach | Fiabilidad compuesta | Rango de cargas factoriales | Varianza extraída media (AVE) | Validez discriminante |

|---|---|---|---|---|---|

| FM | 0.793 | 0.864 | 0.738 - 0.818 | 0.614 | 0.783 |

| FC | 0.746 | 0.808 | 0.679 - 0.879 | 0.586 | 0.766 |

| FMT | 0.707 | 0.835 | 0.691 - 0.849 | 0.630 | 0.794 |

| PE | 0.684 | 0.859 | 0.816 - 0.918 | 0.754 | 0.868 |

| RP | 0.788 | 0.863 | 0.658 - 0.854 | 0.614 | 0.783 |

Como se muestra en la Figura 2, el valor del coeficiente de determinación que expresa la precisión predictiva es dada por el R2 que es mayor a 0.140.

Análisis del modelo estructural

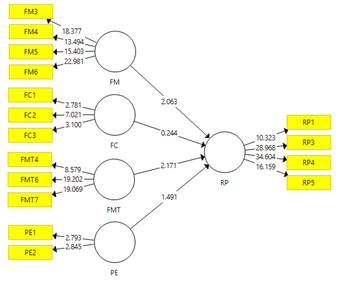

Luego de la verificación de la validez y de la confiabilidad del modelo de medida, se calcularon las relaciones de los constructos. Las hipótesis se probaron examinando los coeficientes paths y sus niveles de significación. Fueron 5700 submuestras las que se realizaron para el bootstrapping y la prueba de la significancia estadística de cada uno de los coeficientes path. La Figura 3 muestra la trayectoria estimada del análisis PLS.

Considerando que 2 relaciones específicas tienen p<0.05, las hipótesis propuestas H1 y H3 son aceptadas como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2 - Resultados del análisis del modelo estructural

| Hipótesis | Media simple | Desviación Estándar | Path Beta | t Student | Decisión | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| H1: FM -> RP | -0.245 | 0.123 | -0.254 | 2.063 | 0.039 | Se acepta H1 |

| H2: FC -> RP | -0.035 | 0.074 | -0.018 | 0.244 | 0.807 | Se rechaza H2 |

| H3: FMT -> RP | -0.198 | 0.090 | -0.196 | 2.171 | 0.030 | Se acepta H3 |

| H4: PE -> RP | 0.119 | 0.094 | 0.140 | 1.491 | 0.136 | Se rechaza H4 |

Discusión de resultados

A partir de los resultados obtenidos, el presente documento brinda una descripción acerca de la influencia de la procrastinación (desde las dimensiones: falta de motivación, falta de conocimiento, falta de método de trabajo y presencia de estrés) en la resolución de problemas en los estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNCP.

Referente al impacto de procrastinación por falta de motivación, en la resolución de problemas de estudiantes universitarios.

En el estudio, se obtuvo que la procrastinación por falta de motivación presenta una influencia negativa significativa en la resolución de problemas (path = -0.254, p = 0.039); este resultado va en acuerdo con Caroline et al. (1995), quienes mencionan que la procrastinación es un problema vinculado a la motivación, antes que la misma ociosidad, pereza o falta de tiempo que son variables comunes en los jóvenes universitarios y que ello los lleva a complicar su capacidad de razonamiento y resolución de problemas. Del mismo modo, Kaftan & Freund (2019) indican que los estudiantes buscarán resolver un problema o alcanzar un objetivo si están motivados, más aún se concentrarán en su proceso resolutivo.

Referente al impacto de procrastinación por falta de conocimiento, en la resolución de problemas de estudiantes universitarios.

El estudio mostró que la procrastinación por falta de conocimiento no presenta una influencia significativa en la resolución de problemas en estudiantes universitarios (path = -0.018, p = 0.807), lo que sí ocurre con la procrastinación por falta de motivación y por la falta de método de trabajo. En este sentido, la falta de conocimiento en la resolución de un problema, antes que postergar la tarea para resolverla después, ignora la tarea misma, adoptando un comportamiento indiferente al mismo, aun cuando los que procrastinan o ignoran los problemas, terminen haciendo frente a las consecuencias de postergar por su falta de conocimiento sobre la resolución de problemas (Rodríguez, A. & Clariana, M., 2017).

Referente al impacto de procrastinación por la falta de método de trabajo, en la resolución de problemas de estudiantes universitarios.

Los resultados de la investigación muestran como resultado, que la procrastinación por la falta de método de trabajo, presenta una influencia significativa en la resolución de problemas en estudiantes universitarios (path = -0.196, p = 0.030) al igual que la procrastinación por falta de motivación. Estos resultados son concordantes con los de Schouwenburg (2004) quien indica que los estudiantes no controlan sus impulsos, son poco persistentes, no se controlan a sí mismos, tienen ambiciones y deseos de corto plazo, son indisciplinados y carentes de orden en el trabajo.

La concentración de los estudiantes universitarios, también se ve afectada por la falta de rutinas claras en casa y la carencia de una conducta disciplinada; convirtiéndose éstos en factores de desmotivación (Eika, 2021), ante el cual Kim & Seo (2015) indican que en su gran mayoría, los estudiantes universitarios están dispuestos a adoptar estrategias que les permitan mejorar su comportamiento frente a la procrastinación. Estos resultados abren la posibilidad de profundizar en el conocimiento de los estilos de aprendizaje a fin de que en función de ellos pueda generarse métodos de trabajo y estudio que coadyuven en su capacidad resolutiva (Inga et al., 2020).

Referente al impacto de procrastinación por presencia de estrés, en la resolución de problemas de estudiantes universitarios.

Finalmente, el estudio indica que la procrastinación por presencia de estrés no presenta una influencia significativa en la resolución de problemas en estudiantes universitarios (path = 0.140, p = 0.136), lo que sí ocurre con la procrastinación por falta de motivación y por la falta de método de trabajo.

Steel (2007) llama a esto procrastinación activa, es decir la existencia de un retraso estratégico e intencional de las actividades, posponiéndolas para más adelante y así trabajar bajo presión sin existencia de estrés; siendo esta práctica una autorregulación que genera resultados esperados y una forma eficiente de lidiar con las rutinas del día a día. Son los estudiantes universitarios quienes sienten que trabajan mucho mejor bajo ambientes de presión y estrés, por lo que la ausencia de relación es parte de su realidad misma.

La investigación contribuye con la provisión de una escala confiable y validada para evaluar la influencia de la procrastinación en la resolución de problemas en estudiantes universitarios.