Introducción

La emancipación juvenil ha existido en todas las épocas del desarrollo de la humanidad, a través del transcurso del tiempo ha ido variando los factores que conllevan a los jóvenes a solicitar la emancipación y comenzar una nueva vida sin la protección de sus padres. En el Ecuador son muchas las razones que influyen para que los jóvenes pidan emanciparse, por esta razón es que se encuentra incluido en el numeral XIII de los artículos 308 al 313 del Código Civil (Ecuador. Comisión de Legislación y Codificación, 2005).

En el presente artículo se estudia la emancipación como la salida de los jóvenes del hogar de sus padres, a la que se denomina indistintamente en diferentes partes del mundo emancipación juvenil, emancipación familiar, emancipación del hogar de origen o emancipación residencial. A efectos prácticos, en el resto de este trabajo se hará referencia a este fenómeno como emancipación, identificada empíricamente como la primera vez en que la persona deja de residir en casa de su padre y madre, aun cuando un tiempo después vuelva a convivir con ellos o con alguno de ellos. En el contexto de los estudios de curso de vida, este fenómeno es parte de las transiciones familiares y está asociado a la entrada a la vida adulta, por lo que se la considera en la bibliografía como una transición a la adultez junto con el ingreso al mercado de trabajo, la unión conyugal y la maternidad o paternidad.

El abandono definitivo del hogar paterno por parte de un joven es una decisión que, por lo general, marca la frontera entre dos etapas claramente diferenciadas en la vida de una persona: como sujeto dependiente, antes de la emancipación; como sujeto independiente, después de la emancipación. Esta caracterización de la decisión se produce, tanto en el plano individual como social. En efecto esta transición trasciende el ámbito personal operando, para la sociedad, como una señal indicativa de que el joven ha alcanzado, plenamente, la condición de adulto (Pereira, 2016).

La decisión del joven depende de una serie de factores, a saber:

de características demográficas, como el año de nacimiento, la edad y el sexo del joven

de la composición de la familia, tanto en lo que se refiere al número de hermanos, como a la naturaleza de los padres con los que convive (con la madre carnal solo, con el padre carnal solo, con los dos padres carnales, con madre carnal y padrastro, con padre carnal y madrastra o con dos padres no carnales)

del nivel socioeconómico de la familia, en referencia a recursos de carácter material o inmaterial que podrán o no transferirse al joven

del nivel de formación académica del joven

de la actividad laboral, en lo que se refiere a la profesión desempeñada, al salario percibido, al tipo de contrato, al número de horas trabajadas o a la experiencia acumulada

de las posibilidades reales de acceder a una vivienda en la región en la que habite el joven.

Los factores incluidos en estas áreas conforman la condición necesaria para la emancipación. Además, la emancipación tendrá un fin último consistente en emparejarse o vivir soltero, lo que supone la condición suficiente para que el joven tome la decisión de emanciparse.

La emancipación es reconocida desde países europeos como una transición íntimamente ligada a la obtención de la independencia económica del hijo respecto a los padres. Sin embargo, existen hipótesis que difieren con esta posición en cuanto a que en países de Latinoamérica el inicio de la vida laboral no busca necesariamente la independencia económica sino contribuir a la economía familiar (Eyzaguirre, 2021). Dicho lo anterior, es necesario puntualizar un par de características del concepto de emancipación para ayudar a esclarecerlo. Primero, ningún concepto de independencia es una condición necesaria en la definición de emancipación descrita más arriba, por lo que se puede estar emancipado sin ser independiente o no estar emancipado y ser independiente: el fin de la primera convivencia con los padres es el criterio definitorio.

Este enfoque conceptual de la emancipación como emancipación residencial separada del concepto de independencia económica o familiar, o incluso de autonomía y libertad, es un punto central en este abordaje, porque permite establecer que en los jóvenes la emancipación se produce en el marco de una fuerte dependencia de la familia y de la comunidad y que, en vez de significar ruptura o escisión, la emancipación contribuye a la reproducción social de sus familias de origen.

El otro aspecto por aclarar es que la emancipación no es algún tipo de requisito previo de entrada a la vida adulta. Es decir, se puede ingresar a la vida adulta sin haber dejado de residir con los padres. Un ejemplo de lo anterior lo constituye precisamente lo que se ha llamado el sistema familiar mesoamericano. Observado principalmente en comunidades rurales indígenas (o de origen indígena), este sistema se caracteriza por que el hijo varón se une con su pareja, pero reside con sus padres, por un tiempo al menos, y con su esposa. Las nuevas parejas, que se unen a edades tempranas, construyen una vivienda en el mismo predio de los padres de Ego, ya que el hijo varón ultimogenético (conocido como el xocoyote entre los nahuahablantes) es el encargado del cuidado de sus padres a edades avanzadas, por lo que no deja de residir con ellos y al final hereda la vivienda (Vázquez & Ortíz, 2018).

La emancipación forma parte de las estrategias de las que dispone la unidad familiar para autorregularse con la finalidad de asegurar la reproducción del grupo, esto en la medida en que el joven que sale de la casa de sus padres represente un incremento en los recursos netos para la unidad familiar. El uso de este marco conceptual de tipo marxista pone énfasis en el peso de la estructura como determinante de la acción social, lo cual acota el grado de libertad de las decisiones, así como la racionalidad o deliberación de los agentes involucrados en la toma de esas decisiones (Santander Dueñas & Rojas, 2020).

Tipos de emancipación

La emancipación es el acto por el cual un o una menor se “libera de la patria potestad” y adquiere facultades que normalmente se reconocen a las personas adultas. Estas facultades incluyen, entre otras, el derecho a representarse a sí misma en un tribunal, a manejar sus bienes o cosas como desea, pedir préstamos por su cuenta, solicitar vivienda y a casarse (Campos et al., 2020). Se dice que las personas se emancipan automáticamente cuando llegan a los 21 años, porque entonces son adultas y pueden manejarse a sí mismas y sus bienes o cosas como determinen. Existen cuatro modos de emanciparse, así como los procesos y sus consecuencias. Es importante saber que una vez se logra la emancipación, no se puede volver atrás, es irreversible.

Emancipación por permiso de los padres: Los padres pueden decidir permitir que un hijo o hija se emancipe. Sobre sus bienes, los padres pueden determinar si la emancipación será total (el menor o la menor podrá usar sus bienes o cosas como una persona adulta) o limitada (el menor o la menor puede manejar su persona como quiera, pero habrá actos para los cuales aún necesitará el permiso de los padres). Los requisitos de la emancipación por permiso de los padres son: que acudan ante una persona notaria para otorgar una escritura pública sobre emancipación- si la patria potestad es compartida deben acudir ambos padres, que él o la menor ya tenga 18 años de edad o que él o la menor esté de acuerdo con la emancipación

Emancipación por mayoría de edad: Esta emancipación ocurre automáticamente cuando la persona menor cumple los 21 años de edad. Cuando una persona cumple 21 años, se presume que puede velar por sus propios intereses, excepto cuando se trata de una persona incapacitada.

Emancipación por permiso o concesión judicial: Esta emancipación se da cuando es el Tribunal el que autoriza al o la menor a emanciparse. Puede darse cuando los progenitores o el tutor le dan malos tratos o cuando incumplen voluntaria y repetidamente los deberes que emanan de la patria potestad o del ejercicio de la tutela, aun en contra de la voluntad de cualquiera de ellos, cuando el menor o la menor quedaré huérfana de ambos padres o de aquella persona que ejerza la patria potestad sobre su persona, cuando quien ejerza la patria potestad haya sido declarada ausente o incapacitada o cuando sus padres han sido privados de la patria potestad.

Emancipación por Matrimonio: Esta emancipación ocurre automáticamente cuando el o la menor se casa. Esta emancipación es absoluta si él o la menor ya tiene 18 años. Si no tiene 18 años aún, no podrá realizar acciones como solicitar préstamos sin autorización de sus padres. Como las demás formas de emancipación, esta emancipación es irreversible. Esto significa que aun cuando el matrimonio se rompa la persona queda emancipada.

Estudio de la emancipación en jóvenes a nivel mundial

El proceso de emancipación de la juventud en el mundo está marcado por dos fenómenos paralelos: los efectos de las sucesivas crisis económicas y el acelerado proceso de modernización de la sociedad. El más conocido efecto de la crisis, es decir el paro laboral, está golpeando con dureza a esta generación (Martínez et al., 2021). Además, el crecimiento de la población juvenil en la actualidad ha crecido casi un 20 % mientras la población total lo hace un poco más de 10 % contribuyendo a incrementar una gran bolsa de paro juvenil.

Por otro lado, esta generación ha tenido un protagonismo muy limitado en el proceso de modernización de la sociedad en los últimos años: son demasiados jóvenes para poder influir decisivamente. La suma de estos factores ha afectado profundamente la transición de esta generación de jóvenes a la vida adulta. Su proceso de inserción está siendo, por ello, difícil y complejo.

El panorama descrito tiene unos efectos graves e irreversibles no sólo porque condiciona la vida social e intelectual de la juventud, sino porque obstaculiza la inserción laboral, condición fundamental para la transición del joven a la vida adulta. Una consecuencia inmediata de la difícil plena inserción del joven en el mercado de trabajo es el alargamiento del acceso a la vida adulta e independiente (Krauskopf, 2019). Se puede afirmar que esta generación de jóvenes vive una contradicción frustrante: estar en mejores condiciones que otras generaciones anteriores para ocupar su función en la sociedad y no poder desarrollar estas potencialidades por la falta de espacio en el mercado de trabajo y, en consecuencia, en la esfera político-social.

Además, parte de esta generación corre el peligro de quedarse irremediablemente atrás en el imparable proceso de modernización que experimenta la sociedad. Es un hecho constatado que la emancipación familiar se está retrasando hasta después de los 29 años. Todo lo anterior ha traído como consecuencia que en la mayoría de los países desarrollados la tendencia de los jóvenes es a quedarse más tiempo en la casa de los padres, retrasando de esta forma la nupcialidad y la fecundidad (Donat & Martín-Lagos, 2020).

En este escenario es interesante conocer cómo son vividos los nuevos procesos emancipatorios que acompañan la nueva condición juvenil, retrasados en parte por las trayectorias educacionales. Se quiere observar si se advierten con la naturalidad aparente no ya por las familias que soportan el peso de estos “adolescentes perennes”, sino por ellos mismos, ya que esto va a tener importantes implicaciones a nivel individual y social (Messina, 2016). Efectivamente, al incremento de la preparación se unen diferentes incursiones temporales en el mundo del trabajo y con posibilidades de que no tengan correspondencia económica, de promoción y de cualificación con las expectativas creadas después de años de estudio.

Base legal del proceso de emancipación de la juventud ecuatoriana.

El tema de la emancipación está legalmente establecido en el Código Civil de la República del Ecuador específicamente en el numeral XIII de los artículos 308 al 313 en los cuales se establece que la emancipación da fin a la patria potestad. Puede ser voluntaria, legal o judicial.

La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público en que el padre y la madre declaran emancipar al hijo adulto, y el hijo consiente en ello. La emancipación será autorizada por la o el notario mediante procedimiento voluntario, conforme las disposiciones previstas en el Código Orgánico General de Procesos.

La emancipación legal se efectúa:

Por la muerte del padre, cuando no existe la madre

Por la sentencia que da la posesión de los bienes del padre o madre ausente.

Por haber cumplido la edad de dieciocho años

La emancipación judicial se efectuará por sentencia del juez, si ambos padres incurrieren en uno o más de los siguientes casos:

Cuando maltratan habitualmente al hijo, en términos de poner en peligro su vida, o de causarle grave daño

Cuando hayan abandonado al hijo

Cuando la depravación los hace incapaces de ejercer la patria potestad

Se efectúa, asimismo, la emancipación judicial por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que los declare culpados de un delito a que se aplique la pena de cuatro años de reclusión, u otra de igual o mayor gravedad.

La emancipación tendrá efecto sin embargo de cualquier indulto o gracia que recaiga sobre la pena. Cuando se hace al hijo una donación, o se le deja una herencia o legado, bajo condición de obtener la emancipación, no tendrá el padre, o la madre, el usufructo de estos bienes, y se entenderá cumplida así la condición. Tampoco tendrá la administración de estos bienes, si así lo exige expresamente el donante o testador. La emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, aún por causa de ingratitud. No obstante, puede revocarse en los casos siguientes:

Cuando el hijo menor, emancipado voluntariamente, observa conducta inmoral.

Cuando uno de los padres ausentes se presenta durante la menor edad de los hijos que, por no tener el otro se emanciparon a consecuencia de la desaparición de aquél.

La revocación, en el primer caso, será decretada por el juez, con conocimiento de causa; y en el segundo, se efectuará por ministerio de la ley.

En algunos casos la emancipación tiene razón de sanción contra los padres, en otras simplemente se centra en torno al interés del hijo. Hay casos en que no cabe que los padres ejerzan la patria potestad porque se han hecho indignos de ella, en otros, simplemente el desarrollo normal de la vida exige la emancipación (Veliz et al., 2021). También se produce cuando ambos padres hayan muerto, o cuando uno haya muerto y el otro tenga otro motivo que le impida ejercer la patria potestad. Si el hijo sale de la patria potestad del padre, queda bajo el de la madre, y si también sale de la patria potestad de la madre, no puede quedar sometido en igual calidad a ninguna otra personal. A falta de la patria potestad se debe nombrar un guardador al menor de edad.

Accidentalmente puede suceder que, terminada la patria potestad de la madre, recaiga nuevamente sobre el padre, si una madre cede la patria potestad al padre y este la pierde el hijo queda emancipado. El principal efecto de la emancipación es dar fin a la patria potestad, por tanto, los padres pierden el derecho de representación, usufructo y administración de los bienes del hijo. El menor emancipado sigue siendo incapaz y necesita de un representante legal para actuar válidamente, se procede a nombrarle curador o tutor.

En la actualidad la pedagogía desempeña un rol protagónico en varios procesos, donde el estudio de fenómenos complejos que encierra la sociedad. Es por ello que varios autores como (Addine, González & Recarey, 2003), han considerado que la pedagogía es un fenómeno social que ha acompañado a ser humano a lo largo de toda su historia. EL CUAL va dirigido a la asimilación de las nuevas generaciones de los conocimientos acumulados.

La pedagogía, presenta un curso categorial importante, que ha sido sistematizado por diversos investigadores. Donde sobresalen (Rodríguez, García & Menéndez, 2008). Dentro de esta la evaluación desempeña un rol protagónico y por ello será la utilizada en el presente trabajo.

La evaluación cumple con varias funciones pedagógicas las causas son asumidas las siguientes: la instructiva, pues en la presente investigación se tienen en cuenta las experiencias de aprendizaje de otros jóvenes, respecto al contenido de la presente investigación. Otras de las funciones tenidas en cuenta en el presente trabajo es la educativa, al analizar el conocimiento por parte de los jóvenes, lo cual coadyuva a que otros puedan trazarse sus estrategias de vida y finalmente la función diagnóstica conocer las posibles causas que dieron lugar a las insuficiencias detectadas.

El objetivo del presente trabajo es realizar una evaluación del proceso de emancipación juvenil en el Ecuador, desde una perspectiva de algunas categorías pedagógicas. Para ello se realiza un estudio utilizando estadísticas descriptivas a través de entrevistas a jóvenes de todas las partes del país, el método de decisión multicriterio (MDMC): Proceso Analítico Jerárquico de Saaty (AHP) para la toma de decisiones y el criterio de expertos y se propone una estrategia pedagógica sobre el tema en cuestión.

Materiales y métodos

El presente artículo científico se enfocó en la investigación cuali-cuantitativa o más conocida como investigación mixta. Mediante este tipo de modalidad se logró interpretar las causas y los efectos del objeto estudiado, la misma que también ayudó hacer un correcto análisis y mediación de los resultados reales obtenidos de la investigación, lo que, además, permitió comprender integralmente la información recolectada.

Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información

A continuación, se describen los métodos teóricos y empíricos empleados a lo largo de la presente investigación que se presenta para dar cumplimiento a los objetivos trazados.

Método Analítico-Sintético: el método analítico permitió la descomposición del todo en aspectos específicos para entender y comprender la estructura; facilitó la observancia para comprender mejor los componentes. En este contexto este método implica la síntesis, es decir la unión de los elementos dispersos para conformar un componente total.

Método Inductivo-Deductivo: con su aplicación se logra conocer la realidad del problema objeto de investigación, partiendo de lo particular a lo general y de lo general a lo particular del problema.

Método Histórico-Lógico: permite conocer la fuente del problema y el avance del mismo para cotejarlo con la actualidad del problema.

Método Descriptivo: con su aplicación es posible describir objetivamente la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así evidenciar el problema existente de esta normativa tributaria que afecta a este grupo vulnerable y a la sociedad.

Entrevistas: se aplicará a la muestra constituida por los jóvenes seleccionados. Se prepararon entrevistas estructuradas dirigidas a la obtención de información sobre la problemática real y emitir las posibles soluciones, para obtener conclusiones válidas y sustentar los resultados

Encuestas: se desarrollan y aplican a los expertos que intervendrán en la toma de decisiones.

Se realizó un estudio descriptivo y de corte transversal realizado a jóvenes entre 16 y 29 años de edad de ambos sexos y de diferentes zonas del país. Se llevó a cabo mediante una entrevista casa por casa, de los jóvenes seleccionados previo consentimiento informado.

Estadística descriptiva: Es la rama de la estadística que formula recomendaciones de cómo resumir, de forma clara y sencilla, los datos de una investigación en cuadros, tablas, figuras o gráficos. Antes de realizar un análisis descriptivo es primordial retomar el o los objetivos de la investigación, así como identificar las escalas de medición de las distintas variables que fueron registradas en el estudio. El objetivo de las tablas o cuadros es proporcionar información puntual de los resultados. Las gráficas muestran las tendencias y pueden ser histogramas, representaciones en “pastel”, “cajas con bigotes”, gráficos de líneas o de puntos de dispersión. Las imágenes sirven para dar ejemplos de conceptos o reforzar hechos. La selección de un cuadro, gráfico o imagen debe basarse en los objetivos del estudio (López, 2021).

Los datos se ingresaron a una base en el programa Office Microsoft Excel y se realizó el procesamiento y análisis de datos con el programa IBM SPSS Statistics v.22. Se realizó estadística descriptiva y se utilizó Chi cuadrado y ANOVA para el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos respectivamente.

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP Saaty) fue propuesto por Thomas Saaty 1980 (Ricardo et al., 2021; Saaty, 2014). Es uno de los métodos más extendidos para resolver problemas de toma de decisiones de múltiples criterios. Esta técnica modela el problema que conduce a la formación de una jerarquía representativa del esquema de toma de decisiones asociado. Esta jerarquía presenta en el nivel superior el objetivo que se persigue en la solución del problema y en el nivel inferior se incluyen las distintas alternativas a partir de las cuales se debe tomar una decisión. Los niveles intermedios detallan el conjunto de criterios y atributos considerados.

A fines de los años setenta el profesor Saaty (1980), doctor de matemáticas de la Universidad de Yale, creó un modelo matemático denominado proceso jerárquico analítico Proceso Jerárquico Analítico (Analytical Hierarchy Process, AHP) como una forma efectiva de definir medidas para tales elementos y usarlas en los procesos de toma de decisiones. El AHP es una teoría orientada hacia el responsable de la toma de decisiones y sirve para identificar la mejor alternativa de acuerdo con los recursos asignados. Este método puede aplicarse a situaciones que involucran factores de tipo técnico, económico, político, social y cultural. Es decir, pretende ser una herramienta científica para abordar aquellos aspectos que son difícilmente cuantificables, pero que a veces requieren una unidad de medida (Mohamed & Mohamed, 2021)

Algunos autores plantean que el AHP no ha sido bien comprendido, ya que va más allá de ser una simple metodología para situaciones de elección. Se plantea entonces, que la mejor manera de entender el método es describiendo sus tres funciones básicas: estructurar la complejidad, medir en una escala y sintetizar. A continuación, se describen éstas de una manera breve.

Estructuración de la Complejidad. Saaty buscó una manera para resolver el problema de la complejidad, y utilizó la estructuración jerárquica de los problemas en sub-problemas homogéneos.

Medición en escalas. El AHP permite realizar mediciones de factores tanto subjetivos como objetivos a partir de estimaciones numéricas, verbales o gráficas, lo cual le provee una gran flexibilidad, permitiendo esto, gran variedad de aplicaciones en campos tan distintos unos de otros.

Síntesis. Aunque el nombre incluya la palabra Análisis, el enfoque del AHP es totalmente sistémico, ya que, aunque analiza las decisiones a partir de la descomposición jerárquica, en ningún momento pierde de vista el objetivo general y las interdependencias existentes entre los conjuntos de factores, criterios y alternativas, por lo tanto, este método está enfocado en el sistema en general, y la solución que presenta es para la totalidad, no para la particularidad.

El proceso se basa en varias etapas. La formulación del problema de la toma de decisiones en una estructura jerárquica es la primera y principal etapa. Esta etapa es donde el tomador de decisiones debe desglosar el problema en sus componentes relevantes. La jerarquía básica está compuesta por: metas u objetivos generales, criterios y alternativas. La jerarquía está construida de manera que los elementos sean del mismo orden de magnitud y puedan relacionarse con algunos del siguiente nivel (Cisneros et al., 2020; González et al., 2021).

Para el paso 1 se utilizará la siguiente escala de evaluación Tabla 1 propuesta por el autor del método:

Tabla 1 - Escala de Evaluación de Saaty (Tasa juicio verbal)

| Escala | |

| 9 extremadamente más preferido | 3 moderadamente más preferido |

| 7 muy poderosamente más preferido | 1 igualmente preferido |

| 5 poderosamente más preferido | |

Fuente: (Mohamed & Mohamed, 2021)

A continuación, se presenta un algoritmo para el cálculo de éste (este debe aplicarse para todos los criterios:

Para cada línea de la matriz de comparación por pares determinar una suma ponderada con base a la suma del producto de cada celda por la prioridad de cada alternativa o criterio correspondiente

Para cada línea, dividir su suma ponderada por la prioridad de su alternativa o criterio correspondiente

Determinar la media ʎmax del resultado de la etapa anterior

Calcular el índice de consistencia (CI) para cada alternativa o criterio

Donde m es el número de alternativas

Determinar el Índice Aleatorio (IA) de la tabla 2

Determinar el índice de cociente de consistencia (la razón entre el índice de consistencia y el índice aleatorio)

Tabla 2 - Índice aleatorio para el cálculo del coeficiente de consistencia

| Número de alternativas para la decisión n | Índice aleatorio | Número de alternativas para la decisión n | Índice aleatorio |

| 3 | 0.58 | 7 | 1.32 |

| 4 | 0.9 | 8 | 1.41 |

| 5 | 1,12 | 10 | 1,49 |

| 6 | 1,24 |

Fuente: (Mohamed & Mohamed, 2021)

Resultados

Se realizaron entrevistas a jóvenes de diferentes partes del país (rural y urbana) entre los rangos de edad de 16 a 29 años con el objetivo de determinar los criterios sobre las principales causas o factores que llevan a los jóvenes a solicitar su emancipación.

Población a estudiar: La población de la que se obtendrá la muestra está conformada por 2500 jóvenes de diferentes zonas del país (rural y urbana).

Muestra: Para la obtención de la distribución se utilizará el método probabilístico estratificado en el que se forman estratos o grupos de varios rangos de edades. El muestreo estratificado requiere seleccionar una muestra simple de cada una de varias subpoblaciones o estratos. Para determinar la muestra se estableció N= 2500 para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5), asumiendo un error de muestreo de 5%.

Como se tiene el tamaño de la población, se determina la muestra de la siguiente manera: con una confiabilidad del 95%, donde: N = 2500, p = 0.5, q = 0.5 y d = 0.05, n = 333.

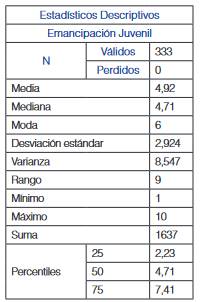

La Tabla 3 indica los valores mínimo y máximo de las variables sexo y escolaridad, así como el conteo total (N). Las Tablas 4 y 5, les indica las frecuencias, dependiendo de los valores de las variables, así como diversos porcentajes y la tabla 6 las estadísticas descriptivas de la variable emancipación juvenil. De acuerdo con la información que se proporciona, de la muestra analizada (333 jóvenes), 141 (42,3 %) pertenecen al género masculino y 192 (57,7 %), al género femenino. Del total de jóvenes 104 (31,2 %) cursan estudios superiores o son graduados universitarios, 161 (48,4 %), estudian el bachillerato y 68 (20,4 %) poseen estudios medios u obligatorios. De la muestra analizada más del 62% de los jóvenes de entre 16 y 29 años no se encuentran emancipado.

Tabla 3 Resumen estadístico

| Sexo | Escolaridad | ||

| N | Válidos | 333 | 333 |

| Perdidos | 0 | 0 | |

| Mínimo | 1 | 2 | |

| Máximo | 2 | 3 | |

Fuente: Software IBM SPSS Statistics v.22

Tabla 4 - Resumen de frecuencias por Sexo

| Sexo | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||

| Válidos | Masculino | 141 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |

| Femenino | 192 | 57,7 | 57,7 | 100,0 | |

| Total | 333 | 100,0 | 100,0 | ||

Fuente: Software IBM SPSS Statistics v.22

Tabla 5 - Resumen de frecuencias por Escolaridad

| Escolaridad | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||

| Válidos | Universitario | 104 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |

| Bachiller | 161 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | |

| Medio | 68 | 20,4 | 20,4 | 100,0 | |

| Total | 333 | 100,0 | 100,0 | ||

Fuente: Software IBM SPSS Statistics v.22

Tabla 6 - Análisis de los estadísticos descriptivos de la variable Emancipación Juvenil

Fuente: Software IBM SPSS Statistics v.22

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del estudio estadístico realizado:

Sobre las características demográficas: El estudio realizado demostró que las mujeres abandonan el hogar paterno antes que los hombres. Existen cuatro posibles argumentos que explican este resultado: primero, las mujeres maduran antes que los hombres, tanto fisiológica como sicológicamente; segundo, las mujeres generalmente se casan con maridos mayores que ellas; tercero, todavía existe la creencia de que el hombre es el que proporciona el sustento de la familia y, por tanto, su periodo de formación y socialización debe ser más prolongado que el de la mujer y, cuarto, las mujeres suelen soportar una carga mayor que los hombres en lo que se refiere a la realización de tareas domésticas en el hogar paterno, por lo que tienen más incentivos que éstos para abandonarlo.

Sobre la composición familiar: El estudio realizado demostró que aquellos jóvenes que viven sólo con la madre o con los padres carnales se emancipan antes que los que viven con los dos padres carnales. Se observa que las madres divorciadas tienen una convivencia más satisfactoria con sus hijas que con sus hijos. Asimismo, los jóvenes que conviven con padre natural y madrastra o con madre natural y padrastro abandonan el hogar paterno antes que los que viven con sus padres naturales. También quedó comprobado que los jóvenes que son hijos adoptivos también se emancipan antes que los que conviven con sus padres naturales. Respecto al efecto que producen los hermanos en la emancipación, se observa que cuanto mayor es el número de hermanos mayor es el riesgo de emancipación del joven. Se alude como razón explicativa el hecho de que al haber más hermanos se reducen las comodidades en el hogar paterno: menos espacio en las habitaciones y, en general, mayor competencia para un mismo volumen de recursos.

Sobre el nivel socioeconómico de la familia: Respecto a los recursos transferibles materiales se observa que cuanto más elevado es el nivel de renta de los padres mayor es la probabilidad de que sus hijos se encuentren estudiando. En este sentido, se señala que los padres con mayores ingresos dificultan la emancipación de sus hijos durante la adolescencia y la incentivan en edades más avanzadas. En relación con los recursos transferibles inmateriales existe una relación en cierto modo contradictoria y en todo caso compleja entre posición social de origen y emancipación, de suerte que si bien hay una cierta presión entre las posiciones inferiores con un nivel bajo de estudios o calificación profesional para adelantar el proceso de autonomía doméstica de los hijos, los que se encuentran en un rango social superior se pueden permitir prolongar los períodos de dependencia familiar para adquirir una cualificación que les asegure mayores garantías de consolidación de la independencia doméstica una vez que la alcanzan.

Sobre el nivel de formación: Respecto a los varones, se encuentran que la influencia de los estudios responde a una pauta compleja según la cual las inversiones en cualificación retrasan por un lado el momento de la emancipación, mientras garantizan por otro unas mejores condiciones de integración doméstica una vez que se han concluido los períodos de formación”. De modo que los jóvenes, concluyen que cuanto más alto es el nivel de estudios terminados mayor es la probabilidad de emancipación. Por otro lado, las mujeres observan que, cuanto mayor es el nivel de formación, menor es la probabilidad de emanciparse. Sin embargo, existen claras diferencias en función del nivel de formación. La emancipación es mayor entre quienes poseen estudios superiores, ya que, una vez finalizados, cuentan con mayores oportunidades laborales. Entre los jóvenes con estudios obligatorios o de grado medio, el porcentaje se reduce al 25% respectivamente, aunque es superior a los que cursan bachillerato, lo cual es lógico, ya que el 60% de estos últimos continúa sus estudios y, por tanto, retrasan su edad de emancipación.

Sobre la actividad laboral: Respecto a la actividad laboral, consiste en que para los varones el trabajo es condición necesaria del proceso de independencia doméstica, mientras que la vinculación directa entre los procesos de emancipación doméstica e integración laboral es hoy por hoy más débil para las mujeres, ya que pueden independizarse de sus familias convirtiéndose en amas de casa, una situación empíricamente vedada para los varones. La tasa de emancipación es mayor en los jóvenes que están ocupados frente a los que se encuentran en situación de desempleo o de inactividad. Los jóvenes con contrato indefinido tienen más posibilidades de emanciparse que el de los que tienen contrato temporal. No contar con una seguridad de empleo reduce la probabilidad de estar emancipado.

Sobre las posibilidades reales de acceder a una vivienda: Las condiciones de accesibilidad a una vivienda tiene una incidencia directa sobre la emancipación. Dentro de ellas el coste de la vivienda y el tipo de vivienda. El aumento en el precio de la vivienda reduce la probabilidad de emancipación, tanto en hombres como en mujeres. La mayoría de los jóvenes ecuatorianos emancipados residen en viviendas de alquiler, igualmente temporales y de fácil cambio. Las dificultades de acceso a la compra de viviendas derivadas de la inestabilidad del empleo juvenil y los reducidos salarios, así como la incertidumbre respecto al futuro, constituyen factores que frenan la emancipación de la población joven.

Sobre el destino de la emancipación: emparejarse o vivir soltero: La mayoría de los jóvenes coinciden en que el emparejamiento es la elección más habitual que hacen los jóvenes, en lo que al destino de la emancipación se refiere. También se constata que la importancia del emparejamiento sobre la soltería, (opción que incluye la vida en soledad o en compañía de otras personas, en viviendas personales o en residencias universitarias), varía según la geografía y el momento histórico. Pero incluso aunque el deseo de vivir de manera autónoma se ha incrementado en los últimos años, la formación de pareja sigue siendo el destino principal de los jóvenes. Vale aclarar que se aprecia una falta de correlación entre cohabitación en pareja y matrimonio, que pone de manifiesto la desinstitucionalización del matrimonio, la flexibilidad en la creación de hogares y la escasa presencia del matrimonio en las relaciones de parejas jóvenes consolidadas en el hogar, condicionada todavía a la vivienda en propiedad, propia también de las estructuras de hogares más estables.

Se diseñó una encuesta para los expertos con el objetivo de determinar entre los diferentes tipos de emancipación existente cuales son los más utilizados en Ecuador. A continuación, se presenta la tabla resultante con los pesos luego de haber efectuado la matriz de comparación binaria del AHP Saaty. A continuación, se presenta la Tabla 7 resultante con los pesos luego de haber efectuado la matriz de comparación binaria del AHP Saaty

Tabla 7 - Matriz normalizada con los pesos resultantes a partir de la matriz de comparación binaria del AHP Saaty

| Criterios | Emancipación por Mayoría de Edad | Emancipación por Matrimonio | Emancipación por Permiso o Concesión Judicial | Emancipación por Permiso de los Padres | PESO |

| Emancipación por Mayoría de Edad | 0.30 | 0.39 | 0.17 | 0.30 | 0.29 |

| Emancipación por Matrimonio | 0.30 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.42 |

| Emancipación por Permiso o Concesión Judicial | 0.30 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.17 |

| Emancipación por Permiso de los Padres | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |

Tabla 8 - Análisis de la consistencia

| Criterios | A x Peso | Valores propios aprox |

Valor propio = 4.1885959 IC=0.06 RC=0.07<0.10 Consistente |

|---|---|---|---|

| Emancipación por Mayoría de Edad | 1.22 | 4.211480363 | |

| Emancipación por Matrimonio | 1.79 | 4.236024845 | |

| Emancipación por Permiso o Concesión Judicial | 0.72 | 4.110552764 | |

| Emancipación por Permiso de los Padres | 0.47 | 4.196325459 |

Al realizar el análisis de la consistencia, según el método propuesto se obtuvo un valor propio de 4.1885959, IC= 0.06 y RC= 0.07, lo que permite afirmar que el criterio de los expertos es consistente. Como se puede apreciar los tipos de emancipación mayormente utilizadas en Ecuador son Tabla 8 las emancipaciones por matrimonio y por mayoría de edad. Los jóvenes mayormente se emancipan cuando se unen en matrimonio, o cuando llegan a la mayoría de edad siempre y cuando poseen una seguridad de empleo, con un nivel de ingresos mensuales aceptables y posibilidades para tener una vivienda digna, entendiendo que un mayor control en estos aspectos precipita la emancipación. En menor medida, ocurren las emancipaciones por Permiso o Concesión Judicial o por Permiso de los Padres teniendo en cuenta que cada vez son menos los menores de edad que deciden vivir con independencia.

Discusión de los resultados

En los estudios de (Vázquez, & Ortíz, 2018) y derivado de los resultados obtenidos por estos autores arriban a la concusión que la emancipación de los jóvenes indígenas urbanos en México en un proceso complejo y que require de una mirada desde diversas perspsctivas. Este estudio facilitó a los autores de la investigación presentada enfocar hacia una arista pedagógica de la evaluación.

Por otra parte, (Campos, Goig & Cuenca, 2020), revela en su estudio la importancia de la red de apoyo social para la emancipación de jóvenes en acogimiento residencial. Estos resultados contituyen un referente importante para la investigación presentada. Estos resutados ayudaron a la selección de las técnicas utilizadas en nuestro estudio.

Otra arista importante de este fenomeno es lo abordado por (Martínez, Muyor & López, 2021), quien enfoca su estudio hacia la emancipación de los jóvenes desde los centros de protección de menores, esta investigación presenta similitudes con lo presentada por nosotros, sin embargo, la principal diferencia radica en el contexto de aplicación y la selección de las funciones de la evaluación.

Estrategias pedagógicas sobre la emancipación juvenil en el Ecuador

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos o secuencias de acciones conscientes, voluntarias, controladas y flexibles, que se convierten en hábitos para quien se instruye, cuyo propósito es el aprendizaje y la solución de problemas tanto en el ámbito académico como fuera de él. La actividad educativa de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes y en particular la facultad de Derecho está en constante transformación, se investiga la operatividad de distintos modelos educativos, dentro de los paradigmas imperantes del momento, empleando distintos recursos didácticos que produzcan aprendizaje significativo y activo de los estudiantes.

La emancipación en jóvenes es un tema poco frecuente analizado en la carrera de derecho, se hace necesario reorientar la educación tradicional hacia nuevos planes de estudio más cortos y más prácticos, donde el estudiante conozca sobre este tema específico y como puede él desde su posición fomentar que se cumplan todos los derechos de los jóvenes al emanciparse.

Se propone agregar al diseño curricular de la carrera de derecho la asignatura optativa El proceso de emancipación juvenil en Ecuador y como prevenir que se violen los derechos de los jóvenes, la misma se desarrollará de forma semipresencial en el 4to ciclo de la carrera, el mismo constará de conferencias y actividades prácticas donde el estudiante se prepare en relación a la temática en cuestión y gane los conocimientos y la experiencia necesaria que le permita tener una visión sintética e integradora sobre este tema.

Se desarrollarán varias estrategias pedagógicas para que de esta forma las nuevas materias sirvan de base para el procesamiento de los nuevos conocimientos integrándolos con los anteriores.

Estrategias de Ensayo: Se estudiarán las nuevas materias repitiendo los contenidos en voz alta, copiando los contenidos de los temas a estudiar y subrayando los que se consideren más importante.

Estrategias de Elaboración: Se relaciona los nuevos temas con los ya conocidos realizando resúmenes de los contenidos a estudiar, relacionando los nuevos conocimientos con los ya adquiridos, tomando nota de lo comprendido o lo que le parece más importante y respondiendo las preguntas que vienen incluidos en los talleres impartido por el profesor.

Estrategias de evaluación: Se realiza la revisión de los temas a estudiar, se prepara en los temas más importantes y con mayor posibilidad de salir en el examen y estudia los temas en el orden que le sean más cómodo entenderlo.

Se realizarán accionen que fomenten el interés del alumnado como son:

Investigación y desarrollo, para analizar y definir las necesidades de aprendizaje del alumnado con el objeto de orientar una política de investigación de nuevos métodos para facilitar el aprendizaje de los temas tratados.

Cooperación internacional para fomentar el intercambio de información, experiencias y soluciones innovadoras sobre el tratamiento del tema tratado en otras partes del mundo.

Actualización de los bancos de datos educacionales. de los recursos nacionales para la eliminación de trabas y discriminaciones.

Conclusiones

La población joven, con todos los reparos que conlleva usar esta etiqueta, es uno de los grupos etarios que más claramente ejemplifia las contradicciones y paradojas que subyacen en la estructura social. El retraso en la edad de emancipación ha sido uno de los fenómenos más abordados desde el ámbito de la sociología de la juventud, ya que sus consecuencias trascienden el mero marco de las biografías individuales de las personas jóvenes o su entorno familiar. Este retraso, que va asociado a un proceso de fragmentación, reversibilidad y discontinuidad es el resultado de múltiples factores, como la exclusión del mercado inmobiliario y del mercado laboral, la precariedad en las condiciones de empleo y trabajo, la debilidad estructural de las políticas de vivienda y, por ende, la intensa mercantilización de la satisfacción de las necesidades sociales.

En el presente artículo se han analizado las diferentes causas o factores por la cual los jovenes ecuatorianos deciden emanciparse. Se realizó un estudio estadistico descriptivo y de corte transversal realizado a jóvenes entre 16 y 29 años de edad de anbos sexos y de diferentes zonas del país. Se llevó a cabo mediante una entrevista casa por casa, de los jóvenes seleccionados previo consentimiento informado. De la muestra analizada los resultados arrojaron que más del 62% de los jóvenes de entre 16 y 29 años no se encuentran emancipado.

Se realizó un analisis utilizando el método AHP Saaty con el objetivo de determinar entre los diferentes tipos de emancipación existente cuales som los mas utilizados en Ecuador conluyendo que son las emancipaciones por matrimonio y por mayoría de edad. Los jóvenes mayormente se emancipan cuando se unen en matrimonio, o cuando llegan a la mayoría de edad siempre y cuando poseen una seguridad de empleo, con un nivel de ingresos mensuales aceptables y posibilidades para tener una vivienda digna, entendiendo que un mayor control en estos aspectos precipita la emancipación.

Los resultados presentados en esta investigación contribuyen al mejoramiento de la estrategia pedagógica de la evaluación del proceso de emancipación juvenil en el Ecuador, a partir de la declaración de las principales funciones de la evaluación.