Introducción

Ecuador según Laforge (2011), es un país con alta desigualdad en el acceso a la tierra con relación al resto de países latinoamericanos, cuya producción agrícola está representada por una cifra nada despreciable de pequeños y medianos productores, con una débil base económica que no les permite asumir satisfactoriamente los retos actuales que las condiciones de la variabilidad del clima y los fenómenos extremos que se presentan les imponen, precisamente en un momento histórico concreto donde la producción de alimento necesita cubrir cada vez mayor demanda social y donde los recursos se hacen más escaso y los precios de los insumos, generalmente mayores.

Para la mayoría de las regiones del mundo, el uso de la ciencia y la tecnología les deviene en una suerte de factor de cambio que bien orientado, bajo principios desde las demandas sociales, con equidad y justicia social y con apego al respeto a los servicios ecosistémicos, les resulta vital, llegando en muchos casos a marcar la diferencia entre quienes la usan y no, en dependencia de cuán bien lo hagan y de cómo la articules entre todos los factores claves que intervienen en la gestión productiva y de servicios, y el sector académico, bajo políticas que compulsen a su desarrollo y los preceptos de ganar. Un ejemplo del papel de la innovación en la empresas lo demuestra Fujifilm Holdings Corporation (2018), sobre los caminos experimentados por el desarrollo de las micro cápsulas en el procesamiento de imágenes y su desarrollo industrial, evidenciando todo un cambio hacia mejoras continuas que redundan en satisfacción al cliente y con ello, diversificados productos y crecimiento de la economía.

Resulta evidente el hecho de que la innovación representa un camino hacia el desarrollo económico de las organizaciones, ya sea cerrada o abierta, pero se hace necesario reflexionar sobre cuál de las dos centrar la atención, pues la primera requiere de la organización productiva o de servicios que la asuma, disponer de un capital humano bien formado y con una vasta experiencia, tanto en el manejo de la innovación como proceso derivado de la actividad científico-tecnológica, como de las ramas del saber que abarcan los segmentos en que centra su actividad como entidad productiva o de servicios; para la innovación abierta, se utilizan recursos tanto externos como internos, se comparten conocimientos, a la vez que los beneficios y los riesgos, propiciándose un ambiente de colaboración entre todos los implicados, todo bajo la finalidad de impulsar el proceso de innovación, reclamando según Pantoja (2014), de la creación de plataformas tecnológicas que faciliten una participación interactiva.

Por su parte, entender la relación innovación-políticas públicas-sistema legal resulta ventajoso para impulsar la gestión de desarrollo que se planifique llevar a cabo, asunto que para Ecuador se ve tendiente a una mejora, desde la perspectiva que manifiesta sus tendencia a asumir o mejorar normativas en tal dirección. En los momentos actuales está en discusión una nueva ley para la promoción y apoyo al emprendimiento y la innovación y se discute sobre la necesidad de crear incentivos tributarios para las inversiones de las empresas en innovación tecnológica. La pregunta será si los sectores productivos de la actividad agropecuaria están en posición ventajosa para impulsar la innovación abierta o no y de ser negativa, entonces qué hacer.

Desarrollo

Ecuador se ha propuesto desarrollar la producción agrícola en general, de forma tal que constituya una columna más de su economía, necesitando de procesos de acompañamiento, tanto financieros como desde el campo de competencias de la ciencia, fundamentalmente, la implementación de la innovación tecnológica como proceso de cambio, necesitándose del conocimiento de la percepción de los productores sobre este particular, para lo cual se utilizó como marco de referencia, el período comprendido entre el 2011 al 2015, empleándose como métodos, la entrevista estructurada a productores agrícolas, además de la observación no participante.

También fue utilizado como método empírico, el Análisis Documental para fundamentar el modo en que dicho país debe articular la innovación tecnológica con los sistemas de producción agropecuaria, empleándose como Estudio de Caso, la producción de arroz y de banano, el primero en la provincia del Guayas y el segundo en la provincia de “El ORO”, por las potencialidades que indistintamente tienen para dichos cultivos, centrando el análisis en el período 2011-2015.

Resultados y Discusión

El ordenamiento al uso de la tierra en Ecuador, aparece como tal, sujeto a la figura del Estado, por primera vez, en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su artículo Art. 282, comenzando así a reflejarse en la agenda política del país. Bajo esta realidad constitutiva, Sotomayor (2008), apunta como una primera responsabilidad del Estado, el control del uso y la explotación de las tierras, lo que abre una nueva perspectiva para el desarrollo de la actividad agrícola para el país y con ella, para las familias que basan su economía en ales actividades.

Según Sotomayor (2008), la ley regula el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra y con ello y al mismo tiempo, el proceso de aportación económica por el uso de este recurso, en correspondencia con su uso sostenido de manera justa y equilibrada, como una respuesta a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir de Ecuador, legitimando así la voluntad de transformar la realidad que manifiesta la situación agroproductiva ecuatoriana. Está voluntad encuentra respaldo en las estructuras de gobierno a los diferentes niveles, a la vez que fiscalizan su cumplimiento.

Contrapuestamente a esta proyección nacional, la crisis económica internacional que se inició en 2008, ocasionó se redujera la producción de arroz en muchos países, obligando a tomar medidas proteccionistas; se generaron por ello, políticas de restricción a los créditos que otorgaban las instituciones del Estado al sector arrocero, reduciéndose el volumen de los créditos durante el año 2009, situación de las cual el Ecuador no quedó exento.

A la par de lo antes señalado, es necesario agregar que el Estado se presenta como el principal comprador del sector, para destinar las producciones al mercado interno y satisfacer la demanda nacional, para reducir las importaciones, por ser el arroz, un producto esencial en la dieta del ecuatoriano, lo que si bien por una parte favorece a la economía nacional, podría no serlo tanto para los pequeños productores, por la incapacidad de mantener los precios mínimos, o la no realizar de los volúmenes de compras por falta de recursos financieros, asunto que reclama de una necesaria y constante atención pues en no pocos casos la única vía de satisfacer las necesidades básicas de estos productores está en sus reducidos volúmenes de ventas según sus intensidades productivas en correspondencia a la tenencia de tierras.

La política de precios para este sector necesita flexibilidad, con constantes ideas frescas y renovadoras, por lo cambiante que resulta el mercado y con él los precios, también bajo la presión de una competencia que se ve movida por la realidad climática que vive el planeta, sujeta a cambios que desatan eventos extremos que gravitan negativamente sobre los cultivos “grandes períodos de sequía e intensas lluvias”, ambas a su vez generan plagas y enfermedades a los cultivos que demandan un accionar desde la ciencia y la tecnología, lo que por su parte reclama conocimiento e infraestructura para acercar los avances tecnológicos a la producción y los servicios.

Sin embargo, en el período 2011-2015 se evidencia una disminución de los créditos otorgados a la producción arrocera, incluso, a regiones de alto potencial productivo como es el caso de la provincia del Guayas, como se puede apreciar en la tabla 1. Resultará entonces necesaria la reflexión sobre el cómo podrán los productores arroceros, principalmente los tenantes de las menores superficies cultivables, los proceso de innovación, ya sea la abierta o la tradicional, si tanto la asimilación de tecnologías, como la apropiación del conocimiento necesario para lograrla, requieren el disponer de un capital financiero, si a ello se suma que de su liquidez deben enfrentar las necesidades vitales propias y familiares.

No se puede desestimar los efectos que el cambio climático como fenómeno, está ocasionando sobre estos sembradíos, tanto por la pérdida misma de hectáreas sembradas, como por la aparición de plagas como por ejemplo, el Caracol Africano, la que no solo desbasta las plantaciones, sino que representa un riesgo a la salud humana, por los niveles de parasitismo que facilita, lo que reclama de esfuerzos y de saberes, los que no siempre se disponen, llevando a los productores a una situación financiera no apropiada de la cual a muchos no les es fácil salir. (Tabla 1), Banco Central de Ecuador (2016).

Tabla 1 Créditos de BAN ECUADOR al fomento de la producción de arroz a nivel nacional y en la Provincia del Guayas (Período 2011 - 2015, cifras en USD).

| Año | Créditos otorgados al sector arrocero nacional | Créditos otorgados al sector arrocero Provincia Guayas | % del crédito a la provincia del Guayas/crédito nacional | Tasa de variación del crédito en Guayas Vs año anterior |

|---|---|---|---|---|

| 2011 | 14,956.570 | 10,362.441 | 69,2 | - 40,4 |

| 2012 | 13,857.167 | 7,814.708 | 56,3 | - 24,5 |

| 2013 | 17,008.395 | 9,103.707 | 53,5 | 16,4 |

| 2014 | 7,907.085 | 3,566.983 | 45,1 | - 60,8 |

| 2015 | 8,953.928 | 3,874.558 | 43,2 | 8,6 |

Fuente: elaboración propia a partir de la información del Banco Central de Ecuador (2016).

Otro elemento que pudiera ilustrar la necesidad de potenciar la innovación tecnológica desde el cultivo seleccionado como Estudio de Caso (el arroz) se refleja en los resultados de la tabla 2, sobre la extensión de siembre de dicho cultivo, expresado en ha.

Tabla 2 Estimación de superficie sembrada de arroz por provincia en los tres cuatrimestres del ciclo de siembra año 2015.

| Provincia | Superficie sembrada de arroz | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cuatrimeste I | Cuatrimeste II | Cuatrimeste III | Total | |||||

| Superficie (ha) | % | Superficie (ha) | % | Superficie (ha) | % | Superficie (ha) | % | |

| Guayas | 87 888,0 | 57,3 | 131 933,1 | 73,1 | 19 901,2 | 80,4 | 239 722,3 | 66,9 |

| Los Ríos | 56 395,5 | 36,7 | 42 705,0 | 23,7 | 4 726,9 | 19,1 | 103 827,4 | 29,0 |

| Manabí | 5 549,4 | 3,6 | 5 747,8 | 3,2 | 118,6 | 0,5 | 11 415,9 | 3,2 |

| El Oro | 2 021,4 | 1,3 | - | - | - | - | 2 021,4 | 0,6 |

| Loja | 1 595,7 | 1,1 | - | - | - | - | 1 595,7 | 0,4 |

| Total | 153 450,1 | 100,0 | 180 385,9 | 100,0 | 24 746,7 | 100,0 | 358 582,8 | 100,0 |

Fuente: MAGAP, CGSI, DIGDM

No obstante, en tal sentido, con el fin de garantizar su soberanía alimentaria, el gobierno ecuatoriano ha incursionado en la implementación de diferentes programas, intencionados a potencias la actividad agrícola, estimulando la multiplicación del uso de semillas certificadas y entregas de kits de insumos para el control de plagas, lo que ha resultado en un incremento aproximadamente de un 20% de la producción del arroz, a la par que trabaja en la búsqueda de políticas de precios que de modo más general estimulen y protejan al productor. Los problemas asociados con la alimentación, según los estudios de Carreño (2012), resulta uno de los elementos con mayor impacto en la calidad de vida del ecuatoriano.

La producción de plátano en Ecuador como otro componente del Estudio de Caso

Históricamente las exportaciones de bananas y las de café resultan como dominantes en Centroamérica, condición que ha conducido a considerar a países como Honduras, Costa Rica y Panamá como repúblicas bananeras, las que por demás muestran una alta dependencia de sus economías de este rubro de la agricultura. Uno de los nichos preferenciales para la exportación del cultivo son los países de Europa, demandado por sus características alimenticias.

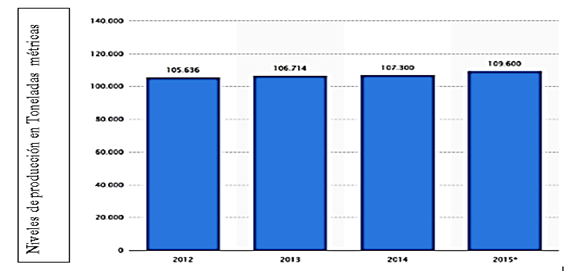

El mercado internacional en los últimos años, según refieren Montero & Sarauz (2015), las exportadores de banano del Ecuador ha logrado mantener estabilidad, con un incremento promedio del 5 % en el período 2013-2014 en relación a los precios internacionales (IPX-Índice de Precios Internacionales de Productos de Exportación), lo que ha generado motivación en los productores del sector agropecuario ecuatoriano. En la figura 1 se muestra el comportamiento del IPX en la que se toma como base el año 2012.

En términos generales, para los países que tienen una elevada productividad agrícola en el cultivo del plátano, dada por la condición propia de sus situación edafoclimática, la oportunidad que ofrece dicho cultivo es creciente, pues hasta en los momentos de escases de alimentos, los precios presentaban otra realidad muy diferente al resto de las producciones, apreciándose a vez, un alza en el consumo, sobre todo en la variedad utilizada como postre, lo que se puede constatar en la figura 2 que representa el comportamiento de su mercado.

Fuente: El portal de estadísticas (2016).

Fuente: El portal de estadísticas (2016).Fig. 2 - La producción de plátano o banano a nivel mundial en el período 2012-2015.

La otra realidad que manifiesta el plátano verde relativo a su presencia en el mercado mediante variados surtidos que se comercializan en una gran parte del mundo, sitúan a este cultivo en una posición de avanzada para el desarrollo económico desde la producción agrícolas de muchos países, pero la que sin duda requiere de un mayor protagonismo de la ciencia y la tecnología.

La provincia del Guayas en particular, para la producción de plátano o banano, no se reflejan reportes de programas y proyectos específicos intencionados a actividades concretas, aun cuando destacan acciones generales que por su propia naturaleza implican al sector agroproductivo, entre los que destacan programas y proyectos que toma en cuenta los sistemas: ambiental, económico, sociocultural y político, los que deviene en la matriz del Plan Plurianual, ordenada según los sistemas componentes de este plan, alineados a los objetivos y metas del plan nacional del buen vivir.

Las acciones contempladas en estos programas, tributan a dar soluciones y fortalecer la actividad productiva y dentro de ella la agropecuaria, sin embargo, no se aprecia en las mismas, de modo directo, la intención de lograr un mejor desarrollo del sector bananero y con ello, la materialización de la matriz productiva de la provincia, contribuyendo a lograr fuentes exportables con el correspondiente aporte a la economía y a la canasta alimentaria del ecuatoriano.

Tanto el análisis sobre las potencialidades agroproductivas de la provincia, como la situación que manifiesta el empleo, el subempleo y las potencialidades existentes respecto a la fuerza laboral, además de la voluntad política expresada en los documentos rectores para el desarrollo socio-productivo del país, demuestran la posibilidad de convertir al territorio en una de las áreas más aportadoras a la PIB agropecuario, como una de las columnas vertebrales de la economía nacional.

Se evidencia entonces la necesidad de tomar en cuenta lo señalado por Carreño (2011), relativo a la pertinencia de asumir un nuevo modelo de gestión que estimule y asegure el vínculo productivo entre la dirección a los diferentes niveles y las gerencias operativas, facilitando el concentrar el accionar de las organizaciones públicas hacia metas concretos que generen los impacto deseados en la sociedad, asegurando equidad y justicia social, lo que sin duda tiene una elevada componente económica que también transita por las familias menos potenciadas y entre ellas, los pequeños productores del sector agrario figuran en los primeros lugares, requiriendo de herramientas de cambio que les permita incrementar sus niveles productivos desde una mejor eficacia y una mayor eficiencia.

Esta necesidad cobra especial significado si se pretende impulsar el desarrollo económico desde la innovación abierta, resultando de interés en tal dirección, los resultados de un estudio reportado por Cabrera (2016), realizado en las ciudades de Loja, Zamora Chinchipe y Machala para conocer cómo se ejecutan las prácticas de innovación abierta en las Pymes de la zona 7 de desarrollo, arrojaron que el 94% de ellas no conocen ni realizan práctica de innovación abierta, pues en el mejor de los casos siguen utilizando la innovación tradicional o lineal y además se reporta en dicho estudio, que los factores que les impide innovar están dados por la falta de financiamiento, que no existe el apoyo necesario y un gran desconocimiento acerca de las nuevas prácticas de innovación. La situación anterior puede ser más crítica aun en el sector agropecuario, por tener una baja instrucción y poca posibilidad de acceso a fuentes de información de relevancia y actualidad y además, por no disponer en muchos de los casos de ningún ordenamiento en su gestión productiva.

No cabe dudas que para que exista un adecuado desarrollo económico, debe a su vez existir un adecuado desarrollo tecnológico y todo ello inexorablemente debe hacerse acompañar de una masa de profesionales que esté debidamente preparados desde la integralidad, la inter y la transdisciplina que implica, los que deben ser capaces no solo de manejar las tecnologías en lo que a producción o servicios se refiera, sino también, desde la perspectiva social y desde la valoración a las implicaciones ambientales.

Estas condicionantes permitirán hacer importantes contribuciones al proceso de una gestión sostenible del desarrollo, aportándole positivamente a su vez a los procesos complementadores, bases del ya citado desarrollo, como es el caso de la innovación tecnológica y la propia gestión ambiental, pero articulado a la actividad científica correspondiente, aspectos que al mismo tiempo condicionará la sostenibilidad de las tecnologías y permitirá marcar la diferencia.

Esto significa por su parte, que junto a lo ya planteado, se necesita disponer de un proceso ordenado de la gestión del conocimiento en este sector, entendido al mismo tiempo como un recurso estratégico de cambio que necesita de un enriquecimiento contante y también de su preservación como patrimonio cultural, sin descuidar los conocimientos ya sedimentados que le fueron legado por sus ancestros y que de un modo u otro han permitido llegar hasta lo que hoy se dispone, no se trata de asumir al individuo como algo vacía, sino algo que requiere adicional cosas nuevas, en consonancia a su vez con los nuevos tiempos y los nuevos retos que el mismo impone, los gastos en este sector deben verse como en cualquier otro, como una inversión que bien administrada se resarce en el tiempo y que como capital, crece.

Se necesita mente abierta e instrucción suficiente para no caer en la trampa de reflexiones como las apuntadas por Martínez (2005), quien responsabiliza a los procesos de innovación, con el incremento del desempleo, conduciendo a entenderla entonces, como un mal necesario, sin debelar otras realidades, como es el caso de la herencia recibida en tal dirección, por las colonias de parte de las metrópolis, ocultando el verdadero trasfondo de esa realidad: la inequidad, la injusticia social y la exclusión, unido a la falta de políticas públicas estimuladoras del incremento de la matriz productiva y la redistribución de las riquezas, si al final la condición de sostenibilidad se estima como condición necesaria y al mismo tiempo, obligada, para concebir desde ella el desarrollo humano. (Criollo, 2016)

Negar el papel transformador de la innovación, a la vez que responsabilizarla del desempleo, resulta un retroceso y sería por otra parte, negar también el papel acelerador del desarrollo tecnológico a la economía, reconocido desde la segunda mitad del siglo XX por connotados economistas como pudiera ser el caso de Shúmpeter, citado por Montoya (2004). Su entender sobre el impacto de la tecnología en los cambios sociales y en la consolidación de la economía, obligan a mirar diferente a la innovación tecnológica a lo expresado por Montoya (2004), y llama la atención precisamente, hacia la dirección a la que deben centra su atención los países Latino Americanos, para soltar los lastres del subdesarrollo al que han estado sometidos.

La realidad que en la práctica atraviesan los productores, sobre todo, como ya se ha dicho, los más pequeños, hacen pensar en las ataduras que tiene un flujo más dinámico de la ciencia y la tecnología en el sector, lo que de ser revertido, les aportaría mejores resultados productivos y por ende económicos, pues no es un secreto el reto que enfrentan los pequeños productores a los efectos del cambio climático, una veces por afectaciones a la calidad del producto, otras por disminución de los rendimientos por falta de lluvia y otras, por pérdida de las áreas sembradas por inundación o también por la sequía. (República del Ecuador. Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2015)

La falta de recursos los obliga a tomar decisiones que van en contra del propio ecosistema del que forman parte, como por ejemplo, el manejo de químicos para el control de una plaga, afectando la calidad del agua y/o desbalanceando la flora natural del suelo y con ello, reduciendo su capacidad productiva, depuradora o aseguradora de la biodiversidad, lo que entraría en el dilema de causa efecto, la que por la falta de instrucción y/o la premura de la acción concreta, no se toman en cuenta, lo que no hace cambie el rumbo de las cosas. De hecho, muchos de los procesos que antes eran de un modo, hoy suceden de forma diferente, sin una aparente respuesta, como por ejemplo: el cambio de patrón de enfermedades o los cambios en la floración de un cultivo.

Toda la información tomada en consideración durante el período de estudio, así como los resultados que arrojan las entrevista estructuradas hechas al sector agroproductivo y la propia Observación no participante, evidencian que aun cuando dicho sector tiene potencialidades naturales para el incremento de sus niveles de producción, no dispone de incentivos, ni infraestructuras para el manejo de la ciencia y la tecnología, ni tampoco, de un capital humano que le asegure el desarrollo de la innovación como proceso y muchos menos, la cerrada, requiriéndose de la sensibilización, la orientación y la capacitación para estimular en el sector, el desarrollo de la innovación abierta como facilitadora del incremento productivo y del fortalecimiento de la economía nacional y familiar, permitiéndole al productor el empoderamiento dela nuevas tecnologías.

Resulta evidente, además, que la innovación cerrada como proceso, no debe ser la alternativa que asuma el sector agroproductivo ecuatoriano como modelo para desarrollar la innovación en la producción, pues requiere de la disponibilidad de conocimientos propios en la organización, que le permitan lograr los cambios que la mantengan en el liderazgo productivo, situación que no se corresponde con la realidad del sector agroproductivo del Ecuador.

Por otra parte, se debe entender que la innovación tecnológica como proceso necesita de recursos financieros del que no disponen los pequeños productores del sector agropecuario ecuatoriano, reclamando de políticas públicas y mecanismos crediticios que logren proteger y estimular más a los pequeños productores para lograr crecimientos más sostenidos en los niveles de producción y por ende, en las exportaciones y en la economía nacional y familiar.

Desentender las valoraciones antes formuladas será postergar la condición de sostenibilidad al desarrollo y con ella, prolongar la exclusión, la inequidad y la injusticia social, contraproducente con las declaraciones de gobierno que marcan las políticas declaradas hasta el momento.

Conclusiones

Se evidenciar que aun cuando el sector agroproductivo tiene potencialidades naturales para el incremento de sus niveles de producción, no dispone de incentivos, ni infraestructuras para el manejo de la ciencia y la tecnología, ni tampoco, de un capital humano que le asegure el desarrollo de la innovación como proceso y muchos menos, la cerrada, requiriéndose de la sensibilización, la orientación y la capacitación para estimular en el sector, el desarrollo de la innovación abierta como facilitadora del incremento productivo y del fortalecimiento de la economía nacional y familiar

En el quinquenio que se analiza existe una reducción en el apoyo crediticio a los productores del sector agrícola, en particular en el sector arrocero, lo que repercute con mayor énfasis en los pequeños y mediano cultivadores de arroz, que son los que caracterizan la estructura productiva de este cultivo en la provincia objeto de estudio, evidenciando con ello, las limitaciones que desde el punto de vista financiero se le imponen al proceso de innovación tecnológica que demanda inexorablemente el incremento productivo de este cultivo, su eficacia y su eficiencia, gravitando sobre la disponibilidad del mismo y sobre la economía familiar y nacional.

Para el cultivo del plátano o banano en Ecuador, existen factores que pueden retardar o impulsar sus niveles productivos, los que deben ser tomados en cuenta para el trazado de sus políticas públicas y se necesita del acompañamiento del sector científico para optimizar los recursos e incrementar los niveles de producción, incentivando los procesos de innovación tecnológica y con ello, una mejor respuesta a la seguridad alimentaria y a la economía facilitando el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir.

La innovación cerrada como proceso requiere de la disponibilidad de conocimientos propios en la organización, que le permitan lograr los cambios que la mantengan en el liderazgo productivo, situación que no se corresponde con la realidad del sector agroproductivo del Ecuador.

La innovación tecnológica como proceso necesita de recursos financieros del que no disponen los pequeños productores del sector agropecuario ecuatoriano, reclamando de políticas públicas y mecanismos crediticios que logren proteger y estimular más a los pequeños productores para lograr crecimientos más sostenidos en los niveles de producción y por ende, en las exportaciones y en la economía nacional y familiar.