Introducción

La sociedad contemporánea, caracterizada por continuos cambios en distintos órdenes sociales, así como por un rápido progreso científico y tecnológico, ha incidido en la forma de hacer investigación académica y de producir conocimiento. Para dar respuesta a esta realidad, según Nelly (2018), las Instituciones de Educación Superior (IES) se esfuerzan por perfeccionar los perfiles de egreso en armonía con las necesidades de la población. Es por ello que la Educación Superior se considera un factor clave para lograr la autosuficiencia de los pueblos; su capacidad transformadora debe contribuir a los cambios estratégicos y al desarrollo social, así como, satisfacer los requisitos de todos sus beneficiarios. (Enrique et al., 2021)

En este marco, la investigación educativa se considera como una actividad sustantiva en las IES, ya que permite abordar problemáticas socio-educativas concretas, con el fin de producir nuevo conocimiento y realizar acciones que contribuyan a transformar la realidad estudiada, partiendo del supuesto de que la investigación educativa se considera como un proceso y una actividad de búsqueda intencional y sistemática de nuevos conocimientos y modelos, esquemas de toma de decisiones, sistemas y métodos, técnicas, medios e instrumentos en el campo de la educación. Por lo que estas instituciones han de mantener como tarea propia el abordaje de varios aspectos de la pertinencia, entre ellas, dar respuesta a su encargo social. (Espinosa, 2018)

Para dar respuesta a las problemáticas sociales actuales, la investigación educativa ya no puede realizarse de manera independiente, por una sola persona, sino que demanda el esfuerzo colectivo mediante la conformación de equipos y grupos interdisciplinarios de trabajo, así como redes de colaboración entre los investigadores. De lo anterior se desprende la importancia de recuperar las características de la investigación educativa y las políticas y condiciones institucionales, así como las formas de proceder entre los involucrados para su desarrollo dentro y fuera de las IES.

Para Jiménez et al. (2008) y Acosta & Carreño (2013), la aparición del modo 3 de producción del conocimiento es interpretado a partir de lo que debería ser y no como un paradigma que ya se encuentre en proceso de consolidación, es decir, es vista más como una propuesta alternativa para enfrentar la producción de conocimiento. En esta propuesta se plantea la necesidad de una mayor democratización en el acceso al conocimiento y se solicita que además de la universidad, la empresa y el Estado, se deben incluir como factores a la sociedad e inclusive al medio ambiente.

La universidad cubana actual necesita de este modo de producción para cumplir su encargo social y lograr, por supuesto, la integración de los actores sociales en función de un objetivo común: el desarrollo social. Para Espinosa (2018), la universidad es pertinente cuando, articulada a su contexto cultural, cultiva y difunde desde el proceso educativo, los valores culturales que incrementan el nivel de instrucción y educación de los estudiantes, por lo que vinculan a la universidad con su comunidad local, regional y nacional. La Licenciatura en Cultura Física no escapa de esta real necesidad y propone en su modelo del profesional, para el Plan de Estudio E, las habilidades profesionales básicas y especificas a desarrollar en la formación de un profesional competente y comprometido con nuestro sistema social.

A través del currículo, la formación del profesional es necesariamente una interacción del proceso docente educativo de la carrera con la vida profesional y social con un enfoque científico, lo que exige crear las bases en su diseño para prever espacios donde se materialice el uso social del conocimiento mediante la práctica profesional, aportando así a la solución de problemas sociales, culturales, económicos y ambientales; así como, contar con las flexibilidades que permitan adaptar el contenido de estas prácticas a las necesidades de los territorios. (MES, 2016)

Si se traduce esta concepción teórica de formación y se toma como referencia la Disciplina Principal Integradora (DPI) de la carrera, la Formación Laboral Investigativa (FLI), donde confluyen todas las habilidades profesionales declaradas en el escenario del eslabón de base concebido; surge la necesidad de establecer un nexo entre el modo 3 de producción del conocimiento y una de las habilidades profesionales específicas que posibilitan no sólo las relaciones interdisciplinarias y transdiciplinarias sino también las acciones de diferentes actores.

Es por ello que la presente investigación va encaminada al análisis de los nexos entre el modo 3 de producción del conocimiento y la habilidad profesional específica: Diseñar proyectos comunitarios con un fin transformador, a partir del diagnóstico de necesidades socioculturales y de actividad física de la población, en los contextos en que desarrolla su actividad laboral e investigativa.

Materiales y métodos

La investigación posee un enfoque cualitativo, con el análisis de documentos como método fundamental. Tiene un carácter no experimental. Se tomó como referencia la evolución de los modos de producción del conocimiento y su aporte en el contexto universitario, por lo que se evidencia el uso del método histórico-lógico. Pretende evidenciar los puntos de coincidencia entre el modo 3 de producción del conocimiento y la habilidad profesional específica Diseñar proyectos comunitarios.

Para alcanzar el objetivo de la investigación se revisó la bibliografía sobre el tema, haciendo énfasis en las publicaciones científicas más relevantes desde la visión CTS. Se analizó la esencia de cada modo de producción, estableciendo las características más distintivas para poder determinar, tomando como referencia el modo 3 de producción del conocimiento, los puntos de coincidencia con la habilidad Diseñar proyectos comunitarios en el entorno de la carrera Licenciatura en Cultura Física.

Desarrollo

Los modos de producción del conocimiento. Del modo 1 al modo 3

La categoría modo de producción de conocimiento ha tenido una amplia difusión, pues a través de ella es posible diferenciar una serie de prácticas de carácter epistemológico, económico, social y político que resultan vitales para comprender los procesos de generación de conocimiento en distintos momentos o desde distintos intereses. Gibbons et al. (1997), al hablar del modo 1, afirma que el término modo se refiere a una forma de producción del conocimiento, a un complejo de ideas, métodos, valores y normas que han crecido hasta controlar la difusión del modelo newtoniano a más y más ámbitos de la investigación para asegurar su conformidad con aquello que se considera como una práctica científica sana.

Los estudios sobre los modos de producción del conocimiento pueden situarse en un área del saber que podríamos llamar epistemopolítica, pues va más allá de la pura reflexión epistemológica e incluye una serie de reflexiones sobre la economía política en medio de la cual se produce el conocimiento en las diferentes sociedades (Acosta & Carreño, 2013). Se evidencian, en el decursar histórico, 3 modos de producción del conocimiento.

Las condiciones epistemopolíticas en las que se produjo el conocimiento desde la consolidación del paradigma newtoniano han sido agrupadas en el modo 1. Los científicos que trabajaron bajo estas condiciones se esforzaron por producir conocimiento para el progreso de la humanidad. En unos casos la pretensión fue controlar y predecir fenómenos naturales, en otro, comprender los procesos sociales y, en algunos más, aportar a la superación de las injusticias sociales. Para esto contaban únicamente con las categorías, los métodos y las explicaciones que se habían producido en o desde cada una de las ciencias aceptadas por entonces o las disciplinas en proceso de validación. (Gibbons et al., 1997)

Es importante tener en cuenta que las relaciones entre estas ciencias eran muy escazas y cuando se producían tenían como fin realizar discusiones para deslindarse unas de otras antes que construir elementos para integrar sus trabajos. El modo 1 entonces se caracteriza por ser puramente disciplinar. Según Acosta & Carreño (2013), los científicos que trabajaron desde este modo se resguardaron preferencialmente en las universidades que habiendo pasado por una serie de reformas habían abandonado la educación escolástica medieval y se habían concentrado en la formación científica y profesional que demandaban las naciones modernas. La universidad financiada por el estado nacional utilizaba una muy pequeña parte de su presupuesto para apoyar las investigaciones de los científicos. El mecenazgo primero y luego la filantropía aportaron también recursos a los científicos de este primer modo de producción. (Iyanga, 2000)

Por otra parte, las relaciones de producción que emergieron en el capitalismo en las primeras décadas del siglo XX hicieron que esta forma de producción de conocimiento científico comenzara a transformarse. La emergencia del modo 2 puede situarse en los finales del siglo XX donde se muestran condiciones como la consolidación de una sociedad que basa la creación de riqueza en el conocimiento, los procesos comunicativos y productivos que ha exacerbado la globalización, el debilitamiento del estado benefactor, la existencia de empresas de carácter transnacional y de múltiples actores de un mercado muy sofisticado. (Acosta & Carreño, 2013)

Aquí, el conocimiento tiene la intención de ser útil para alguien, ya sea en el gobierno o en general para la sociedad. La producción de conocimiento entonces se da en medio de un consenso o un contrato en el que se articula; no solo una oferta de investigación como sucedía en el modo 1, sino una demanda de producción de conocimiento específico. Como afirman Gibbons et al. (1997), la producción de conocimiento en modo 2 es el resultado de un proceso en el que operan los factores de la oferta y la demanda, pero las fuentes de la oferta son cada vez más diversas, como lo son las demandas de formas diferenciadas de conocimiento especializado.

La transdisciplinariedad se muestra como el segundo atributo del modo 2 y cobra gran relevancia en cuanto la demanda de conocimiento no puede ser satisfecha desde las ofertas de una sola disciplina científica, sino que necesita del concurso sinérgico de diversas formas de saber. Gibbons et al. (1997), señala que otro atributo del modo 2 es la heterogeneidad y diversidad organizativa en medio de la cual se produce el conocimiento que lo diferencia de la homogeneidad y unicidad que caracterizaron el modo 1. Se muestra la universidad como lugar por excelencia para la producción de conocimiento.

Por otro lado, la responsabilidad social es ponderada como atributo de esta forma de producción de conocimiento, pues ella impregna todo el proceso de producción de conocimiento. Se ve reflejada no solo en la interpretación y difusión de los resultados, sino también en la difusión del problema y en la determinación de las prioridades de investigación. La sensibilidad hacia el impacto de la investigación está presente desde el principio y forma parte del contexto de aplicación. Para Acosta & Carreño (2013), el enunciado de un modo 3 tiene implícito un interés puramente performativo y quienes la plantean desean, antes que describir una realidad existente, dar origen a un nuevo tipo de relaciones epistemopolíticas que les parecen deseables.

La tesis de los autores mencionados anteriormente sugiere que la emergencia del modo 3 de producción de conocimiento solo puede comprenderse en el marco de la existencia de una serie de condiciones de posibilidad específicas: la crisis ecológica planetaria, las críticas al uso del conocimiento en la sociedad globalizada y la insuficiencia de los modelos propuestos para el aumento de la competitividad internacional. Carayannis & Campbel (2012), evidencian que en muchos países se comienza a integrar a los diferentes actores sociales en los procesos de competitividad. Consideran, además; que la introducción efectiva de los actores sociales no solo genera formas más democráticas de acceso al conocimiento, sino que también dinamiza exponencialmente los procesos de innovación y sobre todo da origen a nuevas relaciones de producción de conocimiento a las que ellos denominan modo 3. Por otra parte, plantean la introducción al esquema de un nuevo actor, el entorno natural, con lo que el modo 3 de producción de conocimiento (Tabla 1) adquiere mayores elementos para su consolidación.

Tabla 1 - Características generales de los modos de producción del conocimiento

| Modos de producción del conocimiento | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 |

|---|---|---|---|

| Características | |||

| Modelo | Lineal | No lineal | No lineal |

| Contexto | Desde la academia | Desde el contexto de aplicación | Desde el contexto de aplicación no necesariamente productivas |

| Concepción | Disciplinar | Transdisciplinar |

Transdisciplinar Transcultural |

| Forma | Homogéneo | Heterogéneo | No necesariamente heterogéneo |

| Organización | Jerárquica | Heterárquica | Heterárquica |

| Control de la calidad | Control de calidad entre iguales |

Diversos actores del control de calidad Responsable socialmente y reflexivo |

Diversos actores del control de calidad Responsable socialmente y reflexivo Iniciativa de abajo hacia arriba |

Fuente: Adaptado de Gibbons et al. (1997); Jiménez et al. (2008); Sañudo et al. (2017)

El modo 3 como forma superior de producción del conocimiento

El modo 3 opera también en un contexto de aplicación, al igual que en el modo 2; el conocimiento solo es producido si existe una demanda, pero esta vez la demanda no procede únicamente de los actores gubernamental o privado, sino que se privilegian las demandas de los actores que se sumaron en la cuádruple y quíntuple hélix, es decir, los actores sociales y el entorno natural. En el modo 3 los contextos de aplicación no son exclusivamente necesidades productivas, sino que se privilegia la producción de conocimiento altamente especializado en contextos de aplicación orientados a solucionar los problemas de la humanidad y empoderar a las comunidades. Las preguntas de investigación y las demandas por el conocimiento no surgen de los científicos como en el modo 1 o de los actores gubernamentales, universitario y privado como en el modo 2, sino que preferencialmente provienen de las comunidades a las que aquejan los problemas sociales y quienes son las directas beneficiarias.

Si el modo 1 se plantea como exclusivamente disciplinar y el modo 2 como transdisciplinar, hay que decir que la producción de conocimiento en el modo 3 podría enunciarse como transcultural. No es suficiente el conocimiento disciplinar y transdisciplinar para la construcción colectiva de conocimiento sobre las problemáticas de las comunidades, se hace necesario aquí incluir otras formas de conocimiento. El conocimiento que se produce en el modo 3 adquiere una nueva naturaleza, distinta del episteme disciplinar o transdisciplinar, siendo altamente efectivo pues logra hacer síntesis de saberes. La innovación social comunitaria, por ejemplo, frente a una demanda específica logra hacer síntesis entre el conocimiento tradicional de las comunidades y las diferentes disciplinas científicas para encontrar una solución eficiente y escalable a un determinado problema social.

El modo 3 conserva la heterogeneidad y diversidad organizativa solo que la enriquece con la presencia de los actores sociales. Las preguntas y necesidades de conocimiento son motivo para la participación de una gran diversidad de actores en muchos lugares, a los cuales se les suman de una manera protagónica los diferentes actores sociales que desde las comunidades no solo demandan y consumen conocimiento, sino que se convierten en productores.

La idea de planteada por Toffler (1980), adquiere su mayor dimensión en cuanto que la comunidad se convierte en coinvestigadora, en coinnovadora y por tanto en coproductora de conocimiento. Los actores sociales cada vez son más competentes para participar en los procesos de producción de conocimiento y a su vez son más potentes las metodologías para lograr que esta participación se produzca. Los ejemplos en la industria tecnológica vienen demostrando la capacidad de las personas para involucrarse y aportar en los procesos de producción de conocimiento cuando se sienten reconocidos.

De esto deriva que a diferencia del modo 2 en que la responsabilidad social era planteada como un factor a tener en cuenta, aquí ocupe un lugar central. Las oportunidades para que la producción de conocimiento esté atravesada por intereses puramente individuales se ven reducidos gracias a la participación colectiva que se desata en el proceso de producción de conocimiento en el que la colectividad misma actúa como garante de las condiciones éticas del proceso. Aspectos como la pertinencia ética, política y social de la investigación son planteados en el modo 3 con mayor profundidad no solo desde la idea de responsabilidad social, sino desde los principios de corresponsabilidad y creación de valor social compartido. Los matices filantrópicos de la responsabilidad social son dejados atrás y se sustituyen por procesos de empoderamiento de la comunidad que se apropia de los procesos y se empodera con ellos. (Acosta & Carreño, 2013)

El modo 3 plantea no solo una crítica frontal a las relaciones de producción del conocimiento que se plantean en el modo 2, sino que constituye una apuesta nueva y alternativa para enfrentar la demanda de la universidad actual. Tanto epistemológica como políticamente, los dos modos se plantean de forma casi antagónica y, por tanto, tienen efectos muy disímiles (Acosta y Carreño, 2013). En cuanto a los modos de producción y difusión de la investigación, en la actualidad se reconoce que el conocimiento producido a partir de la investigación constituye un factor decisivo para el crecimiento económico y el bienestar social del país. (Pérez, 2013)

El modo 3 de producción del conocimiento y su relación con la habilidad profesional específica Diseñar proyectos comunitarios

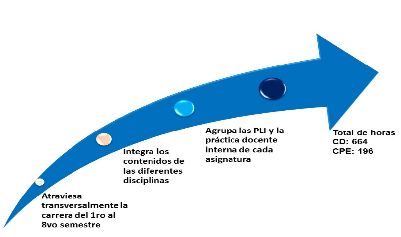

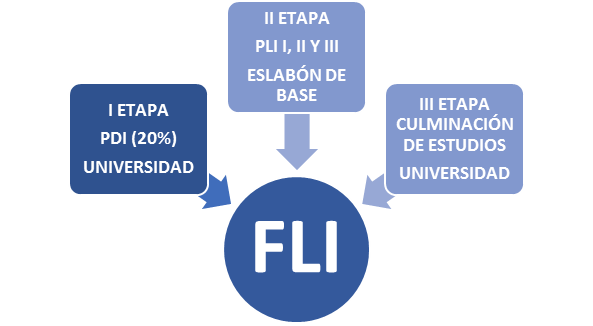

Se parte de que la FLI en el Plan de Estudio E de la Licenciatura en Cultura Física aparece como DPI, teniendo como características fundamentales su transversalidad a lo largo de todo el currículo y su relación interdisciplinaria, tal como se muestra en la Fig 1.

Comienza desde el primer año de la carrera con presencia en los dos primeros años a través de la Práctica Docente Interna (PDI), a partir del tercer año y hasta el primer semestre del cuarto año se imparten las asignaturas PLI I, II y III. Ya en el segundo semestre del cuarto año la disciplina se encarga de la culminación de estudios. Se les da tratamiento a las estrategias curriculares y establece el vínculo Universidad- Empresa como muestra la Fig 2

En el caso de la PLI III, esta tiene como escenario principal el eslabón de base, en este caso, el Combinado Deportivo; que se encuentra enclavado en la comunidad. A través de ella se les da salida a tres de las cuatro esferas de actuación del profesional: la recreación, la cultura física y el deporte.

Para establecer los nexos entre el modo 3 de producción del conocimiento y la habilidad profesional específica Diseñar proyectos comunitarios en la Licenciatura en Cultura Física (operaciones de la habilidad) se toma como referencia primeramente la conceptualización de proyecto comunitario y por último las características de este modo de producción del conocimiento.

Desde el ámbito de la investigación, a mediados de los sesenta, comienza un periodo de reformulaciones y planteamientos en el que surgen nuevas propuestas metodológicas de intervención social, que apuestan por promover procesos participativos que incluyen a las personas como sujetos activos capaces de pensar por sí mismos y de ser generadores de transformación de su entorno. Partiendo de estas premisas, empezaron a surgir distintas concepciones que hacían referencia a la educación popular o al desarrollo comunitario desde donde se impulsaban procesos que permitían conocer y priorizar las necesidades de una comunidad o territorio, instando a la participación consciente y organizada de la población, que se convertía, además, en protagonista activa de los programas, proyectos o intervenciones que se llevaban a cabo. (Moreno, 2013)

Se asume en la investigación la definición de Crespo (2009), quien considera que un proyecto comunitario es aquel proyecto social comunitario que tiene como propósito resolver un problema o satisfacer una necesidad importante de un determinado sector de la población, para lo cual se pueden aplicar diferentes enfoques, el más utilizado de los cuales es el denominado Marco Lógico.

Dentro de las características del modo 3 de producción del conocimiento se plantea una heterogeneidad y diversidad organizativa la que se enriquece con la presencia de los actores sociales. Esta característica está presente en la formación y desarrollo de la habilidad profesional específica Diseñar proyectos comunitarios, pues es el primer elemento que han de tener en cuenta los estudiantes para la culminación de esta asignatura (diseño de un proyecto comunitario). Se ubican los estudiantes en las diferentes comunidades del territorio, las que, por lógica demográfica, poseen características y desarrollo diferentes entre ellas; pero a su vez, con una heterogeneidad en cuanto a conformación étnica, sistema social al que responden, políticas laborales y sociales, entre otras.

Aquí juega un papel determinante el diagnóstico psico-social y de las necesidades socioculturales y de actividad física de la población en función el diseño, planificación y evaluación de las acciones del proyecto a elaborar.

Otra de las características de este modo de producción es que la comunidad se convierte en coinvestigadora, coinnovadora y coproductora del conocimiento. En el caso de la habilidad profesional específica, esta toma como supuestos teóricos el sistema de conocimientos declarados en la DPI, particularmente lo referente a la teoría de Paulo Freire sobre el trabajo comunitario para la participación de una gran diversidad de actores sociales que desde las comunidades demandan y consumen conocimiento y que por lo regular se convierten en productores. Se basa en la Investigación Acción Participativa como un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. (Alberich, 2002)

El conocimiento y las prácticas populares y comunitarias, unido al diagnóstico certero de los estudiantes en las comunidades donde se ubican para el desarrollo de esta PLI III, viabiliza la participación de los actores sociales convirtiéndose en coinvestigadores, coinnovadores y coproductores del conocimiento que se produzca a través del tránsito de la práctica a la teoría y de esta a la práctica enriquecida. Se necesita entonces de metodologías potentes para la participación de actores como rasgo característico de este modo de producción. Uno de los elementos que establece un nexo entre este modo de producción del conocimiento y la formación y desarrollo de la habilidad profesional específica: Diseñar proyectos comunitarios, está en una de las funciones del futuro licenciado en Cultura Física dirigida a promover y organizar actividades de la Cultura Física en su centro laboral y en el contexto social, en coordinación con las estructuras administrativas y las organizaciones políticas y de masas del territorio.

Se reafirma entonces la idea de Padilla (2020), al asegurar que los proyectos comunitarios surgen como una alternativa para salvar las disparidades sociales y económicas que adolecen las comunidades, es decir; que los proyectos se transforman en una herramienta que pueden utilizar las comunidades que buscan el desarrollo dentro de sus actividades económicas cotidianas, al utilizar los recursos de su comunidad y en total concordancia con el gobierno, las empresas y la universidad.

La responsabilidad social alcanza un lugar central en el modo 3 de la producción del conocimiento, ello responde a la necesidad de hacer ciencia de forma más colaborativa con quienes han sido meramente los consumidores y/o beneficiarios de la ciencia misma, ello implica un nuevo escenario social, en la que diversos sectores de la sociedad participan de la redistribución del conocimiento haciendo públicos sus intereses, sus problemáticas, la promoción y divulgación de resultados y especialmente el acceso, incluso del gasto mismo que los procesos científicos implican.

Para la formación y desarrollo de la habilidad profesional específica: Diseñar proyectos comunitarios, visto desde el punto de vista individual, la responsabilidad como valor ético, constituye el punto de partida para el éxito de la deseada transformación social concebida como objetivo principal en el diseño del proyecto comunitario. La responsabilidad social, por ende, se materializa no solo en el accionar del estudiante, sino que va más allá, implica confidencialidad, respeto a las relaciones que se establecen, garantía de transparencia en las acciones, veracidad de los resultados e implicación en el proceso como un actor social más. El control colectivo de la investigación en el modo 3 de producción del conocimiento se pone en evidencia en la participación colectiva en el proceso de producción de conocimiento en el que la colectividad misma actúa como garante de las condiciones éticas del proceso y controla la efectividad y factibilidad del proceso.

Para la formación y desarrollo de la habilidad profesional específica: Diseñar proyectos comunitarios ha de tenerse en cuenta que el estudiante por sí solo no conforma un colectivo de investigación, aquí se integran los actores sociales comunitarios, las empresas enclavadas en el entorno y el gobierno. Participan, además; los profesores que fungen como tutores y asesores de los estudiantes en su tránsito por la PLI III quienes en su función forman parte también de la universidad. Se proponen movilizaciones en las prácticas de producción de conocimiento universitario enfatizando en que los académicos deben dejar de ser profesores en el sentido tradicional para convertirse en diseñadores de experiencias, procesos y medios de aprendizaje y monitores de experiencias colectivas de aprendizaje, donde los estudiantes trabajan juntos y los académicos actúan como consultores o entrenadores.

Se ha de tener en cuenta para orientar la forma de culminación de la asignatura PLI III, que en las universidades no se puede seguir entendiendo la investigación sólo como un factor de acreditación o un indicador de calidad educativa, que dependería únicamente de una inversión económica y de la tarea de algunos profesores investigadores, sino como una actividad sustantiva, propia de su esencia: producir, difundir y utilizar conocimiento que oriente y sostenga los desarrollos sociales y económicos de la sociedad. Es por ello que la actividad investigativa no debería funcionar de manera aislada, sino propiciar espacios de integración y colaboración entre los diversos sectores de la sociedad: gobierno-industria-universidad-comunidad (la llamada cuádruple hélice), a fin de potencializar la generación y la transferencia del conocimiento. (Sousa & Flores, 2021)

Por otra parte, el estado juega un papel fundamental en el desarrollo local, por lo que resulta conveniente, obtener mayor atención por parte de las autoridades, para que apoyen la creación de nuevos proyectos a pequeña escala que propicien el desarrollo en las comunidades. (Padilla, 2020)

Dado que la producción de conocimiento en la universidad se materializa en el trabajo de sus grupos de investigación y de sus investigadores, estos deberían intentar evolucionar hacia modos de producción de conocimiento más acordes con las necesidades y expectativas de la sociedad. Pero para que esto sea posible, los investigadores deberían dejar de trabajar de forma individual, superar las visiones cerradas y desarticuladas de las disciplinas y construir equipos multidisciplinarios que propicien la creación y fortalecimiento de relaciones más activas de cooperación con investigadores de otras universidades y de otras áreas disciplinares. (González, 2015)

Es necesario que se conciban a las comunidades como lugares donde también se producen conocimientos, conocimientos que, por ser situados y ampliamente participativos, tienen un altísimo nivel de pertinencia y aplicabilidad. El entorno natural, entendido como el medio ambiente, en el modo 3 de producción del conocimiento; tiene una vinculación directa con la formación y desarrollo de la habilidad profesional específica: Diseñar proyectos comunitarios si se tiene en cuenta que su escenario por naturaleza lo constituye la comunidad basada en las relaciones que establecen las personas con su entorno.

En la formación de nuevos profesionales, la producción de conocimiento desempeña distintos papeles: ético, político, económico y social. Aseguran Rendón & Bohórquez (2009), que construir prácticas de producción de conocimiento desde el modo 3, implica la formación de competencias en los nuevos profesionales, tales como:

Capacidad para interpretar lo local.

Capacidad para poner en diálogos los conocimientos globalizados con los locales, sin lugar a jerarquizaciones.

Capacidad para articular propuestas del desarrollo en los territorios y en las prácticas.

Considerar las teorías como referentes, no como absolutos.

Reflexión activa sobre las posibilidades del conflicto.

Superar la visión unidireccional y unívoca del desarrollo, para pasar a comprender la complejidad de las construcciones sociales, políticas y económicas que constituyen la historia de la humanidad (amplia-problematizar la racionalidad utilitarista).

Facilitar procesos sociales que convoquen al diálogo entre agentes, con capacidades, intereses y con voluntad política.

Comprender el ejercicio profesional como parte activa de la compleja construcción de una sociedad.

Los nexos existentes entre el modo 3 de producción del conocimiento y la formación y desarrollo de la habilidad profesional específica: Diseñar proyectos comunitarios en la carrera Licenciatura en Cultura Física, demuestran la necesidad de la aplicación de los estudios CTS en las prácticas universitarias; al coincidir en un alto grado, los elementos distintivos del modo de producción y las operaciones en las que se materializa la habilidad. (tabla 2)

Tabla 2 Nexos entre el modo 3 de producción del conocimiento y la habilidad profesional: Diseñar proyectos comunitarios.

| Nexos | Modo 3 | Habilidad profesional específica: Diseñar proyectos comunitarios |

|---|---|---|

| Contexto | Se da desde en el contexto de aplicación y no son exclusivamente necesidades productivas, da origen a nuevas relaciones de producción de conocimiento con la aparición de actores sociales y el entorno natural. Los contextos de aplicación están orientados a solucionar los problemas de la humanidad y empoderar a las comunidades. | Se da en el contexto de la PLI, específicamente en la PLI III, tiene como escenario fundamental la comunidad y está dirigida a la transformación de la realidad social donde los actores sociales y el entorno natural juegan un papel determinante. |

| Concepción | Transdisciplinar y transcultural. No es suficiente el conocimiento disciplinar y transdisciplinar para la construcción colectiva de conocimiento sobre las problemáticas de las comunidades. | Al estar declarada como habilidad profesional específica dentro de la DPI abarca la amplia gama de conocimientos del resto de las disciplinas del currículo. Pone de manifiesto la diversidad no solo de la formación académica del estudiante y el profesor en cuanto al sistema de conocimientos y habilidades para enfrentar la práctica social sino también la creatividad de cada uno ellos para transformar la realidad comunitaria teniendo en cuenta el carácter social y cultural de sus prácticas y las comunidades. |

| Forma | No necesariamente heterogéneo. Conserva la heterogeneidad y diversidad organizativa solo que la enriquece con la presencia de los actores sociales. | La habilidad en sí misma, desde su concepción teórica se ve heterogéneamente en cuanto a sus operaciones, sin embargo; la formación y desarrollo de esta no se manifiesta necesariamente heterogénea al depender de cómo se dan estos procesos en cada uno de los estudiantes teniendo en cuenta su nivel creativo y por ende las relaciones que deberá establecer en la comunidad para el diseño de proyectos comunitarios. |

| Control de la calidad |

Diversos actores del control de calidad. Responsable socialmente y reflexivo. Iniciativa de abajo hacia arriba. |

En su formación y desarrollo se establece necesariamente el establecimiento de relaciones entre los diferentes actores por lo que el control de la calidad no depende solo del desempeño del estudiante sino del resultado de las relaciones positivas que logre establecer en función de la transformación social deseada y conveniada. De ahí que se muestre como un ente responsablemente activo que utiliza la categoría psicológica de la reflexión como punto de partida para sus acciones de conjunto con el resto de los actores sociales. El establecimiento de estas relaciones y el cumplimiento de la cuádruple élice garantizará que las demandas comunitarias fluyan de abajo hacia arriba. |

En resumen, hay que construir colectiva y cooperativamente conocimientos que brinden a la humanidad los soportes necesarios para la reconstrucción de una civilización extraordinariamente nueva como lo refiere Toffler (1980). Es por ello que la universidad, el conocimiento, la ciencia y la investigación, sólo tendrán significado si están al servicio del hombre y la humanidad.

Conclusiones

El modo 3 no suprime las funciones del modo 1 y del modo 2 de producción del conocimiento, sino que las resignifica en un nuevo proceso donde se pondera el desarrollo global, la defensa del medio ambiente, la democratización del acceso al conocimiento, las luchas contra la pobreza y la desigualdad.

Con base en el diagnóstico institucional, se enfatiza en la necesidad de fortalecer la producción científica de los académicos y especialmente promover el desarrollo personal, profesional y científico de los estudiantes desde una práctica de innovación en la investigación para un desarrollo social comunitario.

Se evidencian nexos compatibles entre las características del modo 3 de producción del conocimiento y la habilidad profesional específica: Diseñar proyectos comunitarios en la Licenciatura en Cultura Física.