Introducción

El análisis sobre el conocimiento tradicional ha entrado en el presente milenio con un valor sorprendente, la hegemónica racionalidad occidental ha demostrado durante siglos no haber resuelto todos los problemas de la humanidad, la cual sigue sometida al deterioro ambiental. En la actualidad los conocimientos tradicionales y en particular, los saberes tecnoproductivos de pesca resultan de gran importancia en el Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) toda vez que las comunidades pesqueras en pequeña escala son actores sociales claves en este proceso y son portadoras de estos conocimientos, que incluyen hábitos y estructuras de pensamiento que ordenan la vida social a partir de experiencias cotidianas; de ahí que el objetivo del trabajo es determinar las contribuciones del conocimiento tradicional en el Manejo Integrado de Zonas Costeras desde una perspectiva integrada e interdisciplinaria.

En las comunidades pesqueras los habitantes son capaces de acumular a lo largo de sus vidas un conjunto de conocimientos referentes a la biología, la ecología, las mejores tecnologías tradicionales y modernas para el desarrollo de la pesca y su influencia sobre los ecosistemas costeros; y son capaces de trasmitirlas a las siguientes generaciones. Tales normas y patrones de interacción contribuyen a que estas comunidades posean y pongan en práctica un grupo de buenas prácticas de manejo sobre las actividades que realizan, les posibilita utilizar los recursos pesqueros y garantizar la sustentabilidad de la práctica de la pesca en relación con la estructura y función de los ecosistemas a los que están vinculados.

Los estudios sobre los saberes tradicionales es un tema que viene tomando cada vez más auge tanto a nivel internacional como nacional. Según (Breton, 2009), en el Caribe son insuficientes las investigaciones y publicaciones sobre los estudios sociales en comunidades costeras. De igual manera, en Cuba pese a que se han potenciado las investigaciones en diversas ramas aún son insuficientes los estudios científicos relacionados con la pesca y los conocimientos tradicionales de las comunidades locales vinculadas con esta actividad socioeconómica.

Estudios sobre el tema se han desarrollado en la provincia de Cienfuegos a partir de diferentes iniciativas desde el 2008; destacándose las emprendidas por el Proyecto Luna y la Red Internacional CYTED: Red Iberoamericana de Gestión del Conocimiento Tradicional en Cuencas Hidrográficas y Áreas Costeras (GESTCON); y más recientemente las desarrolladas por el Proyecto Territorial “Estudio de resiliencia socioecológica frente al cambio climático en comunidades costeras de la provincia de Cienfuegos”.

La propuesta contribuye a la implementación de la Agenda 2030, con base en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos; que se sustenta en la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y en las Bases del Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. En particular tributa directamente a los ODS 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; ODS 11Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; ODS 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; y ODS 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS.

La situación crítica que experimentan las zonas costeras debido al incremento del estrés por factores antropogénicos ha propiciado la emergencia a nivel internacional de un grupo de enfoques, y herramientas de gestión ambiental para tratar de dar respuestas y soluciones a los problemas ambientales existentes en estos espacios físico-geográficos. Entre ellos, se van destacar los enfoques «ecosistémico» y de «manejo de recursos naturales»; la aparición de herramientas de gestión ambiental cuyos objetivos también persiguen la sostenibilidad de las zonas costeras y sus ecosistemas, destacándose entre ellas las «áreas protegidas marinas», el «planeamiento espacial marino» u «ordenamiento espacial marino» (Khakzad et al., 2015); y el «ordenamiento territorial».

Sin embargo, dentro de la agenda internacional de desarrollo por la sostenibilidad ambiental de las zonas costeras comenzó a emerger en la década del setenta del pasado siglo un nuevo enfoque de gestión ambiental, visto como la expresión práctica y una de las aproximaciones más adecuadas para alcanzar el desarrollo sostenible en las zonas costeras: el Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC). Este enfoque comenzó a ser difundido, a partir de la aprobación en los Estados Unidos de América (EUA) de la Ley Federal sobre “Gestión de las zonas costeras” de 1972 (Sorensen, 1993). Aunque adquirió un mayor impulso en 1992 cuando, en el marco de la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, se prueba la Agenda 21, cuyo capítulo 17, reconoce y convoca a la “ordenación integrada y sostenible de las zonas costeras y zonas marítimas”(UNCED, 1992).

El MIZC es un proceso de gestión ambiental continuo, dinámico, interactivo, adaptable y organizativo, que unifica la acción de los principales sujetos implicados en la solución de la problemática ambiental: gobierno, ciencia, comunidad y manejo. Considera los intereses gubernamentales, empresariales y comunitarios en el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales, en la elaboración e implementación de un plan integral para el desarrollo y protección de los recursos y ecosistemas costeros (Alcolado et al., 1998; Cicin-Sain & Knecht, 1998).

De igual manera, el MIZC busca desarrollar e implementar una estrategia coordinada para la utilización de los recursos ambientales, socioculturales e institucionales, tendientes a lograr la conservación y el uso sostenible plural de la zona costera (Sorensen, 1993). Para la obtención de esa integración el MIZC tiene que lograr la formación de capacidades a partir del desarrollo del conocimiento, el cual no es independiente de la sociedad, pues las comunidades costeras, las empresas enclavadas en la zona costera y los tomadores de decisiones son los que deben utilizar el conocimiento (tradicional y científico) en un recurso significativo determinado por la dinámica económica y social.

Según el modelo de (Nonaka & Takeuchi, 1995) existen dos categorías de conocimientos, el tácito y explícito. El primero es personal, se da en un contexto específico y es difícil de formalizar y comunicar. Mientras que, en el segundo, se encuentran las experiencias de trabajo, emocionales, “know how”, las habilidades, las creencias, entre otras. Según estos autores, el conocimiento explícito está expresado de manera formal y sistemática, está codificado, no necesita demasiado contenido para ser manejable. Se encuentra en los documentos, reportes, diseños, especificaciones.

Estos posicionamientos teóricos permiten reconocer que en la zona costera están presentes ambos tipos de conocimientos, sin embargo, existe uno que es de vital importancia para el mantenimiento de la tradición: el conocimiento tácito. Entre las variadas formas de manifestación de este tipo de conocimiento en este espacio geográfico se encuentran los conocimientos tradicionales vinculados a disímiles prácticas socioculturales que se realizan en estas comunidades, las cuales están entrelazadas con los ecosistemas marinos. Estas prácticas se van a mantener a partir de múltiples patrones de interacción social que surgen y se desarrollan a niveles sociales micro, meso y macro.

Hoy más que nunca los portadores de este tipo de conocimiento levantan su voz como respuesta de resistencia cultural, que por demás es histórica ante el actual y vertiginoso desarrollo del conocimiento científico, generado y promovido desde los centros de poder mundial, con la intención de continuar homogenizando las culturas locales para dominar el mundo material y espiritual de los hombres y así mantener bases ideológicas distintas a las fomentadas en las culturas locales. El vuelco que se produce en la manera de generar, trans mitir, comunicar, transferir y asimilar conocimientos supo ne tomar en consideración tanto los “saberes certifica dos” de carácter científico- tecnológicos, en la misma medida en que se coloca en el centro de atención el sa ber tradicional acumulado en los procesos de interacción del hombre con la naturaleza, a partir de su interacción práctica cotidiana (Morales et al., 2020).

Por tradición, la tendencia hegemónica del conocimiento fue ignorar, subestimar, a veces desautorizar los conocimientos tradicionales al percibirlos como conocimientos no científicos o no universales, de ahí que aún sea insuficiente su incorporación dialógica a múltiples procesos (Raymond-Yakoubian et al., 2017). Estos sistemas de conocimientos se comprenden mejor y son objeto de interés y apreciación crecientes, resultado de la maduración en el ámbito internacional de una nueva posición teórica y práctica con respecto a la importancia y valor de la diversidad cultural para el desarrollo de la humanidad.

El estudio del conocimiento tradicional, no es una idea nueva, desde la década del treinta y el cuarenta del siglo XX se desarrollaron varias teorías (por sociólogos y antropólogos) relacionadas con el estudio de los conocimientos tradicionales (Audefroy & Cabrera, 2017). Son importantes los trabajos de investigación de realizados por Robert Redfield (1897-1958) que tuvieron como centro a comunidades de campesinos en México (Fernández, 1999); las investigaciones desarrolladas por el antropólogo Julian Steward (1902-1972), quien enfatizó en los procesos adaptativos del hombre al ambiente, considerando la organización social como la adaptación ecológica de un grupo a su ambiente local (Shilabukha, 2015). Mientras que Claude Lévi-Strauss (1908-2009) profundizó en el estudio de estos conocimientos en pueblos nativos (nambiquara, bororo y caduveo) de Brasil, poniendo de relieve la existencia de saberes precisos fuera de los saberes consagrados por la ciencia occidental; mostrando así una visión avanzada de estos pueblos y las diferentes vías por las cuales son trasmitidos.

Es importante destacar que muchos de estos estudios, se han desarrollado bajo la influencia de corrientes teóricas evolucionistas, funcionalistas, estructuralistas, desde el interaccionismo simbólico. Empero, ello ha traído dificultades, pues muchas de estas corrientes poseen ciertas limitaciones correspondientes al tiempo en que se desarrollaron y en algunos casos debido a sus post basamentos eurocentristas.

El término «conocimiento tradicional» no ha sido aceptado de forma unánime, lo que trae consigo la existencia diversa para nombrarlos, entre los que se destacan, expresiones culturales tradicionales (ECT); «saberes artesanales»; «saberes ancestrales»; «saberes tradicionales»; «saberes locales»; «saberes populares»; «conocimiento local»; «conocimiento ecológico»; «conocimientos tradicionales»; «Traditional Ecological Knowledge (TEK)»; «Local and Traditional Knowledge»; «Local Ecological Knowledge (LEK)»; «Experience-based Knowledge (EBK); y otros.

Específicamente sobre el término conocimiento tradicional, existe una variedad de criterios lo que ocasiona la existencia de múltiples definiciones sobre conocimiento tradicional (Berkes & Henley, 1997; OMPI, 2015). La mayoría de ellas, no esclarecen totalmente las características esenciales de este tipo de conocimiento. Otras lo constriñen solamente al conocimiento acumulado por las comunidades indígenas, cayendo entonces en posiciones que denotan la exclusión de las comunidades locales y sus conocimientos.

Ante la diversidad de términos existentes para referirse a los múltiples cuerpos de conocimientos y saberes acumulados, trasmitidos de generación en generación y que están en estrecha relación simétrica con la naturaleza, se asume la definición propuesta por (García, 2018), reconocido como un cuerpo acumulativo de conocimientos, creencias y prácticas en evolución, como resultante de los procesos de adaptación humana en su relación consigo mismo y con los recursos biológicos del medio en el que viven, brindando una perspectiva en la cual la explicación y el entendimiento del universo, la vida y el actuar en él es esencial. Es trasmitido de una generación a otra empleando para ello la vía oral fundamentalmente; es holístico, adaptable, y se valida a partir de sus niveles de pertinencia ambiental por parte de los individuos y comunidades indígenas y locales que actúan como portadores de dicho conocimiento.

Notables han sido los intentos de revalorizar los conocimientos tradicionales desde hace décadas. En el plano internacional el (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992), el artículo 8, apartado j, dispone que cada parte contratante (Estado) respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Mientras que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 (UNESCO, 2003), insta a los Estados Parte a salvaguardar (identificación, documentación, investigación, conservación, protección, promoción, mejora, transmisión) los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2001) y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, 2005) son otras normativas internacionales que reconocen que los sistemas de conocimientos tradicionales son parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad y que es un imperativo ético protegerlos y promoverlos.

Los conocimientos tradicionales constituyen prácticas, conocimientos empíricos y costumbres pasadas de padres a hijos de comunidades tradicionales que viven en contacto directo con la naturaleza, o sea, es el resultado de un proceso acumulativo, informal y de largo tiempo de formación. Constituye patrimonio común del grupo social portador y tiene carácter difuso; y no pertenece a este o aquel individuo, sino a toda la comunidad, de manera que toda la comunidad reciba los beneficios de los mismos. Poseen un carácter acumulativo, expresan una relación simétrica con el ambiente natural donde se desarrollan e implementan, utiliza vías informales esenciales para su trasmisión y representan una herencia de los antepasados. De modo general son formas de expresión del conocimiento tácito que evoluciona en las comunidades locales y que se trasmite de generación en generación, incorporando el conocimiento adquirido, a través de los tiempos.

Como parte integral de la vida de los pueblos y de las comunidades locales, el conocimiento tradicional, es el saber de las comunidades originarias o locales, que surgen como resultado de la combinación de experiencias ganadas a través de los años y en relación con el ambiente, a través de procesos de prueba y error. Se transmiten en vivo, de generación en generación y utilizan para ello la vía oral. Son culturalmente compartidos y comunes a todos los miembros de la comunidad, y permiten la utilización de los recursos del entorno natural para la satisfacción de necesidades familiares, animales, vegetales y/o ambientales, tanto de orden material como espiritual.

En el caso de las comunidades pesqueras, sus habitantes son capaces de acumular a lo largo de sus vidas un conjunto de conocimientos referentes a la biología, la ecología, las mejores tecnologías tradicionales y modernas para el desarrollo de la pesca, así como la influencia de y sobre los ecosistemas; los cuales son capaces de trasmitir a las siguientes generaciones. Tales normas y patrones de interacción contribuyen a que estas comunidades posean y pongan en práctica un grupo de buenas prácticas de manejo sobre las actividades que realizan, posibilitándoles utilizar los recursos pesqueros y garantizar la sustentabilidad de la práctica de la pesca en relación con la estructura y función de los ecosistemas a los que están vinculados.

Materiales y métodos

El proceso investigativo se basó en la metodología cualitativa, de gran utilidad para el análisis de los fenómenos complejos, para estudios de casos, y para la descripción y estudio de unidades naturales como organizaciones y comunidades concretas. Este resultado científico hizo uso de la metodología de la investigación científica y los métodos particulares de las ciencias sociales, en particular de la sociología y la antropología, así como de las ciencias naturales. Su aplicación permitió obtener resultados científicos aplicables en la implementación prácticas del enfoque del Manejo Integrado de Zonas Costeras en comunidades costeras de Cuba y otras de naciones insulares y/o continentales costeras.

De ahí que se trabajara el estudio de caso de la comunidad costera Castillo de Jagua-Perché como estrategia de diseño de la investigación. Se empleó el método etnográfico para aprender sobre el modo y formas de vida de la comunidad de pescadores, y sobre las actividades tecnoproductivas vinculadas con la actividad de la pesca.

Entre las técnicas de investigación empleadas en el estudio se encuentran el análisis de documentos, la observación participante, la entrevista en profundidad y el trabajo de campo. A partir del análisis de documento se realizó una revisión teórica de la literatura científica vinculada con el conocimiento tradicional y los saberes populares/tecnoproductivos; así como estudios sobre el MIZC a nivel mundial y de manera particular en Cuba y Cienfuegos. La observación participante permitió el estudio del contexto costero-comunitario; la caracterización de los escenarios costeros, la pesca y sus artes y métodos. Mientras que a partir de la entrevista en profundidad se contrastaron y validaron datos obtenidos en otros instrumentos. Para su análisis su análisis y contrastación se empleó la triangulación.

El resultado científico se forjó a partir el trabajo de investigación en varios proyectos de ciencia, tecnología e innovación de carácter interdisciplinario e interinstitucional que facilitaron el aprendizaje, los intercambios científicos y publicaciones conjuntas entre profesionales de diferentes disciplinas científicas que abordan el tema de referencia.

Análisis y discusión de los resultados

El estudio sobre la sinergia entre el enfoque de MIZC y el conocimiento tradicional, en especial aquellos vinculados con la actividad de la pesca resulta de gran importancia y utilidad frente a la problemática ambiental actual. Los gobiernos, las empresas, la comunidad científica y población en general demandan de conocimientos consensuados desde el “diálogo de saberes” para una efectiva toma de decisiones en la implementación práctica del MIZC. En este contexto la gestión del conocimiento tradicional y el perfeccionamiento continuo en la implementación práctica del MIZC requiere de información inter y multidisciplinaria donde la determinación de las contribuciones de los conocimientos tradicionales vinculados con la actividad de la pesca al MIZC también resultan importantes dentro de este proceso de gestión ambiental. Es por ello que se precisan cuatro (4) grandes resultados en la presente investigación científica:

Conocimientos tradicionales vinculados con la actividad de la pesca en el Castillo de Jagua-Perché desde el enfoque de Manejo Integrado de Zonas Costeras

La comunidad pesquera en pequeña escala Castillo de Jagua-Perché, es una comunidad cohesionada y poseedora de ricas tradiciones culturales, así como de otros elementos significativos que el MIZC como nuevo enfoque emergente que garantiza la sostenibilidad de las zonas costeras puede potenciar desde nuevas áreas clave de desarrollo con que cuenta esta comunidad y que favorecen el proceso de manejo.

Estas principales áreas de desarrollo que existen en esta comunidad están estrechamente vinculadas con la cultura ya que dentro de la comunidad existen altos valores patrimoniales, pues en ella se encuentra la Fortaleza Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua declarada Monumento Nacional y dentro de las principales actividades que realizan sus pobladores está la pesca a partir de diferentes artes y métodos.

El contar con estos elementos y estar muy cerca de instalaciones turísticas (Hoteles Pasacaballos Faro Luna y Rancho Luna) de importancia permite la explotación de un turismo cultural y ecológico por su ubicación geográfica, las tradiciones comunitarias, su patrimonio material e inmaterial, además por contar con profesionales de la cultura conocedores de las costumbres pues viven en la propia comunidad, por lo que son capaces de trasmitir una gran cantidad de información sobre una comunidad de más de dos siglos de fundada.

La principal actividad económica de la comunidad es la pesca, la cual se encuentra sustentada en el conocimiento tradicional, y a partir de los nuevos enfoques del MIZC, este no puede desprenderse de este de conocimiento tácito si se tiene en cuenta que el manejo basado en comunidades cada vez toma mayor importancia. Por tanto, los saberes tecnoproductivos de pesca como parte de los conocimientos tradicionales de esta comunidad facilitan la integración de actores sociales, los cuales deben tener un carácter participativo e inclusivo, factor este presente dentro del MIZC.

Actualmente se sigue poniendo de manifiesto que los conocimientos científicos no han podido detener la crisis ambiental que se sucede, en cambio, si el MIZC viene a resolver conflictos, los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca de la comunidad pesquera en pequeña escala Castillo de Jagua-Perché contribuyen a disminuir los problemas de la vida cotidiana de los pescadores. Es por ello que el MIZC debe reconocer los conocimientos tradicionales, para luego descifrar el significado y los significantes que poseen estos conocimientos para la comunidad y particularmente para los grupos de actores.

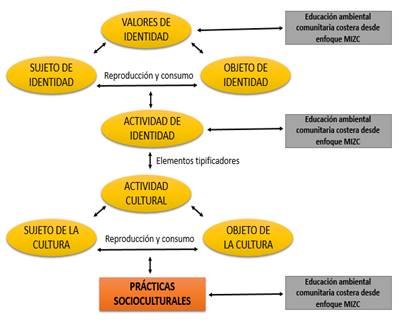

De ahí que un modelo de desarrollo de la comunidad pesquera en pequeña escala Castillo de Jagua-Perché desde el enfoque de MIZC debe tener en cuenta y respetar el modelo de identidad cultural de esta colectividad e imbricarse de modo armónico. (Fig 1).

Fuente: Tomado de (Castellanos, 2015).

Fuente: Tomado de (Castellanos, 2015).Fig. 1 - Propuesta de modelo de identidad cultural comunitaria para la EAC desde el enfoque MIZC.

Otro de los elementos importantes para el proceso de MIZC en esta la comunidad son las formas o modos de trasmisión de los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca que se llevan a cabo dentro de las familias, los grupos sociales y toda la comunidad de modo general. Siendo estas vías de vital importancia para la enseñanza y válidas para la formación de las nuevas generaciones bajo buenas prácticas con enfoques de MIZC.

La comunidad, de forma general reconoce los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca como parte de sus conocimientos y se ven como portadores y generadores de patrimonio inmaterial. En relación a esto el MIZC parte de que la zona costera es patrimonio nacional y local, y a su vez es donde se construye el patrimonio cultural, donde su identificación y valorización permite salvaguardar este patrimonio.

Así mismo, a partir de las propias miradas que los pobladores de esta comunidad realizan hacia el interior de sus prácticas y su relación existente con los ecosistemas, son capaces de reconocer prácticas no adecuadas, que generan problemas ambientales a la luz actual y que necesitan ser transformados desde el trabajo integral, intergeneracional y multisectorial, entre otros.

Además, en el caso de la comunidad pesquera Castillo de Jagua-Perché, los saberes tecnoproductivos de pesca ofrecen miradas diferentes para el MIZC. La mayoría de los pescadores desde sus experiencias aluden a su visión del mundo desde totalidad y la integración para justificar procesos, fenómenos y hasta dirigir eficazmente la actividad de la pesca.

Para abordar algunas de las contribuciones de los saberes tecnoproductivos de pesca de la comunidad Castillo de Jagua-Perché para el MIZC, se partió de las bases teóricas de ambos sistemas de conocimientos, las cuales permiten un análisis a través de diferentes dimensiones (Castellanos et al., 2010) que se pueden identificar. Estas dimensiones permiten a su vez la interrelación entre el sistema de saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca y el MIZC:

a. Dimensión histórica: Está fundamentada en las diferentes etapas por la que ha atravesado la comunidad Castillo de Jagua-Perché, la cual es portadora de tradiciones vinculadas a los ecosistemas marinos, existiendo una relación hombre-mar. Donde a la luz de los problemas actuales se perciben los impactos en el medio ambiente y particularmente en los diferentes ecosistemas costeros. Es por ello una necesidad de un cambio de pensamiento que permita orientar e integrar el conocimiento tradicional y científico para elevar la calidad de vida y la sostenibilidad de los ecosistemas.

b. Dimensión social: Tanto los saberes tecnoproductivos de pesca como el MIZC, tienen vínculos desde los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, pues su interrelación en los espacios donde se desarrollan está enlazada por las percepciones sociales, culturales, políticas y económicas. Por su parte los saberes tecnoproductivos de pesca tiene una fuerte carga social y cultural dentro de las comunidades, pues los mismos son creados y trasmitidos de generación en generación empleando para ello la vía oral, principalmente durante la actividad de la pesca donde los diferentes ecosistemas facilitan el proceso de aprendizaje y aprehensión. Además, son capaces de otorgar jerarquía familiar y comunitaria. El MIZC como proceso social busca de desarrollar e implementar una estrategia coordinada para la asignación de recursos ambientales, socioculturales e institucionales, tendiente a lograr la conservación y el uso sostenible plural de la zona costera(Sorensen, 1993).

c. Dimensión educativa: La apropiación de los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca a partir de los diferentes patrones de interacción que ocurren dentro de este proceso de trasmisión, significa aprender y aprehender una serie de prácticas tecnológicas y ambientales durante la realización de la actividad pesquera, las cuales pretenden la conservación de las especies y los ecosistemas, con fines económicos. Pues al cuidar el medio ambiente se garantiza una pesca efectiva y eficaz.

El MIZC para ello requiere de la construcción capacidades para su éxito y por lo que la capacitación de los recursos humanos, la educación ambiental y dentro de ella la educación participativa juega un papel fundamental. En esta dimensión se constata la necesidad de enseñar y educar a partir de los riesgos o beneficios de acciones, prácticas sociales y tecnologías comunitarias de pesca.

d. Dimensión cognoscitiva: Los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca forman parte del sistema de conocimientos tradicionales de las comunidades pesqueras en pequeña escala, y tienen como escenario y pilares que lo sustentan y retroalimentan a la diversidad geográfica y ambiental, la cosmovisión, la cultura, la identidad, así como a agentes socializadores fundamentales como son la familia y la comunidad. Estos saberes se modifican, enriquecen o se transforman por la práctica individual y social. Se construyen y reconstruyen a partir de un proceso de aprendizajes, a partir de los logros y fracasos.

El MIZC necesita construir conocimientos, lo que exige una nueva mirada y comprensión de las actividades que se desarrollan en las comunidades y por las propias comunidades para que aquello que queremos conocer abandone la condición de objeto y comience se vuelva sujeto, de manera que en colaboración se construya el conocimiento, donde todos los miembros de las comunidades tienen la calidad de sujetos.

Desde esta integración de actores sociales para la búsqueda de soluciones de las problemáticas que presentan las zonas costeras el MIZC propicia la integración de conocimientos desde el dialogo de saberes, donde se construye el conocimiento, y donde hay continuidades que surgen en los puntos de intersección entre las cotidianidades de los actores. El conocimiento viene a modelar y aportar a lo que se está construyendo.

e. Dimensión cultural: Los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca, son expresión de sentimientos y acontecimientos cotidianos, trasmitidos individual y colectivamente, y poseen la capacidad y forma de expresión comunitaria que dentro de la comunidad Castillo de Jagua-Perché se tienden a elevar a partir del nivel cualitativo de la conciencia social. Estos a su vez forman parte del patrimonio inmaterial de dicha comunidad según la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, debido a su arraigamiento en las tradiciones culturales y sociales, al carácter representativo que poseen dentro de la comunidad y por el riesgo de desaparición que ostentan debido a la falta de medios de salvaguardia.

De esta forma los saberes tecnoproductivos de pesca de esta comunidad forman parte de su capital cultural pues son parte y reflejo de sus conocimientos, saberes, habilidades, aspiraciones, motivaciones, valores, entre otros, de acuerdo con su cultura, su visión del mundo y su capacidad de influir y modificar el entorno. De modo que el elemento cultural debe ser integrado para alcanzar un desarrollo sostenible con superior calidad de vida desde el enfoque de MIZC como proceso social.

f. Dimensión contextual: Tanto para los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca como para el MIZC el contexto es importante, pues durante el proceso de trasmisión y aprehensión de estos saberes adquiridos en la práctica individual y social, el entorno marino juega un desempeño fundamental ya que es donde generalmente los aprenden y los sistematizan y para el MIZC es en este contexto donde se deben llevar a cabo un conjunto de acciones que tengan el objetivo de mitigar, evitar y/o armonizar los conflictos que ocurren para alcanzar el desarrollo sostenible de las mismas.

g. Dimensión política: Esta dimensión se expresa a partir de la búsqueda del ordenamiento de las actividades y las tecnologías de pesca que se emplean en la comunidad, y de la actividad medioambiental que se realiza en la misma. El elemento de la participación comunitaria es otro de los factores que está presente en los saberes tecnoproductivos y en el MIZC, debido a que dentro del primero se efectúan acciones por medio de diferentes vías para socializar las mejores prácticas tradicionales y el MIZC, tiene presente desde el proceso de integración de actores la participación comunitaria para así lograr la sostenibilidad del área y de las prácticas humanas a manejar.

Sin lugar a dudas, la zona costera es el lugar donde las interrelaciones sociedad-naturaleza, hombre-mar, propician el vínculo entre los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca que poseen las comunidades de pesca en pequeña escala y el MIZC.

A continuación, se enlistan los principales aportes del resultado:

Se aportó una fundamentación interdisciplinaria y necesaria entre el MIZC y los conocimientos tradicionales vinculados con la actividad de la pesca. De esta interrelación con otros tipos de conocimientos, en una relación franco diálogo de saberes el MIZC como cuerpo teórico-práctico se orienta a su vez como un proceso de gestión práctica del conocimiento y del medioambiente.

Se aportó una fundamentación interdisciplinaria y necesaria entre el MIZC y los conocimientos tradicionales vinculados con la actividad de la pesca. De esta interrelación con otros tipos de conocimientos, en una relación franco diálogo de saberes el MIZC como cuerpo teórico-práctico se orienta a su vez como un proceso de gestión práctica del conocimiento y del medioambiente. De ahí que, promover la interrelación entre el MIZC y los conocimientos tradicionales es aproximarse a la respuesta de una búsqueda de solución más integral, interdisciplinaria, participativa y equitativa frente a la problemática ambiental en una zona de alta complejidad y fragilidad como son las costas.

Se aporta un conjunto de dimensiones para abordar algunas de las contribuciones del conocimiento tradicional vinculado con la actividad de la pesca al Manejo Integrado de Zonas Costeras, partiendo de las bases teóricas de ambos sistemas de conocimientos, las cuales permiten un análisis interdisciplinario.

Se aporta un conjunto de dimensiones para abordar algunas de las contribuciones del conocimiento tradicional vinculado con la actividad de la pesca al Manejo Integrado de Zonas Costeras, partiendo de las bases teóricas de ambos sistemas de conocimientos, las cuales permiten un análisis interdisciplinario. Dichas dimensiones permiten a su vez precisar interrelaciones entre los sistemas de conocimientos del MIZC y de los conocimientos tradicionales/saberes tecnoproductivos.

Se aporta una caracterización del contexto comunitario donde la integración de diferentes perfiles permite comprender la comunidad Castillo de Jagua-Perché como expresión de la totalidad ambiental a partir de la relación hombre-naturaleza costera que sustenta su actividad productiva fundamental.

Se aporta una caracterización del contexto comunitario donde la integración de diferentes perfiles permite comprender la comunidad Castillo de Jagua-Perché como expresión de la totalidad ambiental a partir de la relación hombre-naturaleza costera que sustenta su actividad productiva fundamental. Se identificaron y caracterizaron los problemas ambientales de la comunidad y su entorno; e igualmente del área de pesca donde se realiza la actividad tecnoproductiva de la comunidad de pescadores del Castillo de Jagua-Perché, con representaciones mapificadas e imágenes satelitales que facilitan su contextualización y alcances.

Novedad científica:

La aplicación de presupuestos teóricos de enfoques emergentes para la comprensión de la problemática ambiental en las zonas costeras y cómo el develar lo social dentro de la misma contribuye positivamente al desarrollo sostenible de estos espacios geográficos, económicos, sociales, políticos y culturales extremadamente frágiles; y a la comprensión de las contribuciones del conocimiento tradicional al MIZC como proceso de gestión socioambiental.

2. El registro de los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca de la comunidad Castillo de Jagua-Perché

En el trabajo de campo desarrollado se puede apreciar que esta compleja relación se sustenta en la tríada hombre-naturaleza-actividad, las cuales se condicionan, reproducen o transforman. De ahí la necesidad de una adecuada clasificación e identificación de estos saberes desde una perspectiva más compleja e integradora y que incluya al conocimiento tradicional con respecto al científico.

Por eso desde la perspectiva del MIZC el logro de una gestión efectiva que vaya en búsqueda de la sostenibilidad de los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca, y de modo general, de las pesquerías en la comunidad Castillo de Jagua-Perché, es de vital importancia tener que se tenga en cuenta la integración de saberes, es decir la relación que existe entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico. El cual ofrece desde diferentes perspectivas de interpretación de la propia condición humana y de los pescadores de las comunidades pesqueras en pequeña escala.

Para la comprensión de este fenómeno se elaboró y recogió un grupo de datos que permitieron dicha interpretación sustentado en la experiencia del autor en investigaciones anteriores, en trabajos de campo sobre antropología marítima y pesquera, los nuevos conocimientos que ofrece el MIZC, como enfoque integrador y reconocedor de la totalidad y los nuevos conocimientos que sobre aprendizajes científicos y empíricos existentes en la actualidad, concebido este como un sistema humano de la cultura de los pueblos, concepción que comparte el MIZC. Esta culminó confeccionada de la siguiente manera:

El primer grupo de campo que se emplea está vinculado esencialmente a las prácticas tecnoproductivas, pues como actividad económico-social es la determinante en la relación con el ecosistema y sustenta uno de los principales principios del MIZC. De esta manera los saberes tecnoproductivos se visualizan como práctica tecnoproductiva de ahí que en la interpretación del dato se requiera del análisis de una serie de características que al generalizarlas evidencian la contribución de los saberes tecnoproductivos de pesca a partir del tipo de relación, sus principales formas, la tipología del manejo de los recursos y su empleo en la sostenibilidad del ecosistema. Estos campos se desarrollaron a partir de los siguientes elementos:

Entendido como cualquier estructura de diferentes dimensiones, diseños y materiales de que se vale el pescador para la captura de especies acuáticas, según se recoge en el Decreto-Ley 164 Reglamento de Pesca.

Se entiende como la forma de pescar. La cual está estrechamente relacionada con los meses del año y las especies que se van a capturar, ya que los mayores volúmenes de pesca o las mejor pesca , según los pescadores de la comunidad Castillo de Jagua-Perché la realizan durante las corridas y arribazones: grandes agrupaciones de especies que efectúan migraciones -corridas- hacia los sitios escogidos para el desove; en otros casos las arribazones están dadas por la búsqueda de resguardo de las especies de peces contra los temporales o el “mal tiempo”.

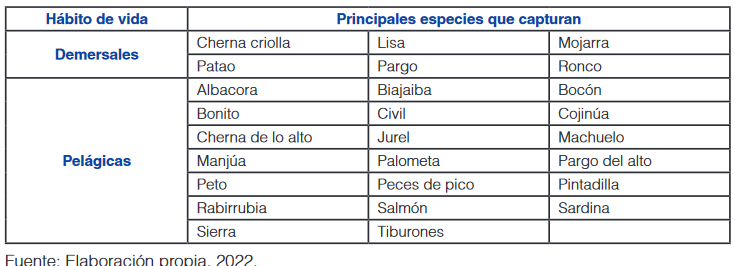

Son aquellas especies de peces capturadas según el tipo de arte a emplea, las cuales se pueden dividir en dos grandes grupos principales: peces demersales, que son los que viven asociados a los fondos marinos, donde obtienen su alimento; y los peces pelágicos son los que llevan una vida más independiente del fondo, nadando cerca de la superficie o media agua, y por lo general son especies de rápido crecimiento, veloces nadadores, con coloraciones menos llamativas, predominando los colores azul y plateado, y poseen cuerpos generalmente hidrodinámicos. Estos peces casi siempre forman cardúmenes o agrupaciones que tiene un significado defensivo.

A partir de este indicador se pudo precisar las principales especies de peces que capturan los pescadores de la comunidad pesquera en pequeña escala Castillo de Jagua-Perché, quedando resumidas en la (Tabla 1).

Tabla 1 - Principales especies de capturas de la comunidad de pescadores del Castillo de Jagua-Perché.

Las características de las diferentes artes de pesca van a depender de las especies de peces y por la abundancia de los mismos.

Los avíos de pesca son todos aquellos instrumentos o aparejos que se emplean para la realización de determinado tipo o método de pesca.

Con este grupo se identifica, determina, visualiza y jerarquiza las prácticas tecnoproductivas de pesca a partir de un conocimiento sustentado en la tecnología de pesca, desde los procesos de reproducción, socialización y formas de empleo. Por lo tanto, permite desde la descripción conocer las mejores prácticas y el sistema de relaciones donde que se producen y reproducen con respecto al ecosistema, componente donde el MIZC actúa en búsqueda de la sostenibilidad a partir de la integración de los principales actores de las zonas costeras.

El segundo grupo corresponde y está compuesto por los contextos físico-biológicos que son esenciales para la comprensión del ecosistema como totalidad y que expresa la manera en que el hombre está empleando sus escenarios y los recursos pesqueros. Es otra manera de evidenciar el sistema de relaciones del MIZC, del cual está dependiendo y no puede sustraerse los saberes tecnoproductivos, debido a que están condicionando sus aprendizajes y habilidades, así como el propio conocimiento de esos entornos. Los indicadores que componen este grupo son:

Los entornos donde se emplean las diferentes artes y métodos de pesca se encuentran relacionados. Dicho entorno marino o zona de pesca condiciona el tipo de arte de pesca a utilizar, pues estos van a estar determinados por la alta o baja abundancia de especies de peces, la alta diversidad y la compleja topografía del fondo. Todo ello obliga a los pescadores a valerse de muchos sistemas de sencillo diseño, aplicar variantes y modificaciones.

Este elemento es de vital importancia y está estrechamente vinculado con el tipo de pesca a realizar y particularmente con las especies que se van a capturar, según la corrida o la zona de pesca o “los pesqueros”.

El tercer grupo está vinculado a la relación existente entre la experiencia que poseen los pescadores de la comunidad Castillo de Jagua-Perché y el conocimiento científico, vinculado a la influencia o impacto de las diferentes artes y métodos de pesca para las diferentes especies o ecosistemas. Esta vinculación evidente es de gran importancia para la sostenibilidad de los propios saberes tecnoproductivos de la comunidad, de su trasmisión, sensibilización y empleo en función de la sostenibilidad comunitaria, así como para estrategias públicas de conservación y transmisión. Dicho grupo comprende dos campos fundamentales:

El conocimiento acerca de la influencia del arte y de los métodos de pesca que poseen los pescadores de la comunidad Castillo de Jagua-Perché está dada por la relación hombre-mar que existe en la comunidad, por lo que poseen una gran experiencia en el uso y empleo e impacto de los diversos tipos de avíos que utilizan para la realización de esta actividad económica y la cual es de vital importancia para ellos.

La información de carácter científico que se ofrece, ayuda a contrastar y demostrar la eficacia y veracidad de los conocimientos tradicionales vinculados a los saberes tecnoproductivos en la comunidad pesquera en pequeña escala Castillo de Jagua-Perché.

A partir del análisis de relación existente entre los artes y método de pesca en la comunidad pesquera en pequeña escala Castillo de Jagua-Perché se pudo constatar que la pesca al cordel es una de las más importantes y sencillas.

Según los saberes tecnoproductivos de pesca de los pescadores de esta comunidad, la pesca puede dividirse por el momento en que se realiza, es decir, pesca de día y pesca de noche.

Particularmente estos pescadores en la pesca de día, realizan diferentes tipos de pesca, entre las más empleadas se encuentran:

En la pesca de noche, las principales son:

Dentro de los saberes tecnoproductivos de gran importancia que tienen los pescadores de la comunidad pesquera en pequeña escala Castillo de Jagua-Perché, se encuentran los relacionados con los cordeles para la desarrollar una pesca eficiente y “buena”, como plantean en su totalidad.

Según los pescadores de la comunidad los cordeles se encuentran relacionados y varían a los dos momentos en que se realiza la pesca y en dependencia de las especies de peces a capturas, así como el peso de las especies y que mientras más bajo sea el número del cordel, más fino será este avío y viceversa.

Para ellos, los cordeles que se emplean en la pesca de día al curricán de las pintadillas son los del número 12, en los serruchos se deben emplear cordeles de los números 15 y 18, y para el caso de los petos y serruchos muy grandes se usan cordeles número 30 o mayor. En el caso de la pesca del alto se usan los cordeles de estos mismos números, pero poniendo siempre más fino el último tramo de abajo para en caso de enredarse o trabarse en el fondo no se pierda todo el cordel.

El pescador E. Pérez aseguró que para la pesca de atún tradicionalmente se usaban cordeles de 50 y 60 libras, y que en la actualidad para pescarlos tiene que ser con cordeles de 40 y 45 libras.

No obstante estos cordeles y los anzuelos pueden variar según las zonas de pesca como sucede en la pesca del pargo. Entre las principales zonas de pesca del pargo está en Trinidad, Puntalón, Yaguanabo, Diego Pérez y Río Grande, aunque en las áreas de pesca cerca de la comunidad Castillo de Jagua-Perché todo el año se coge pargos. Es de destacar que en estas zonas de pesca del pargo las capturas se realizan con palangres utilizando para ello cordeles de 90, 100 y 120 libras y anzuelos números 9 o 10. En cambio cuando se pesca pargos durante el día dentro de la bahía o fuera del cañón de entrada de la bahía se deben emplear cordeles de 25 o 30 libras con anzuelos de los números 2 o 3, y cuando la pesca es de noche se usan cordeles de 40 o 50 libras con anzuelos de los números 9 o 10; colocándole en todos los casos al cordel una punta de tres brazas de un cordel de menor calibre, para así engañar al pez. Formando parte esta técnica de otro de los métodos de pesca que usan: es el palangre de pargo. El mismo consiste en una línea madre de 120 o 140 libras de la cual cuelgan cada cinco brazas reinales de 90 o 100 libras. Estos palangres para la pesca del pargo pueden llegar tener entre 30 y 40 anzuelos.

Durante la corrida del pargo estos pescadores realizan su pesca con diferentes métodos, por el día pescan garreboleo, es decir aboyao, y utilizan como carnadas sardinas vivas, casi no se utiliza el plomo y el cordel o nailon es más fino.

De igual forma muchos de los pescadores de esta comunidad cuentan con saberes vinculados a la pesca del tiburón. Según pescadores de tiburones de gran experiencia de la comunidad, existen dos métodos de pescar esta especie, con palangres de fondo y de deriva, los cuales los echan en el mar por la tarde y lo levantan a las cinco de la mañana.

El trabajo de campo permitió constatar los saberes tecnoproductivos vinculados a estos métodos de pesca de tiburones. Los palangres de tiburones los confeccionan con soga o cabo entre 10 y 20 metros de largo, y le colocan hasta 50 anzuelos e igualmente número de boyas, en caso de que el palangre sea de deriva. En el caso del palangre de fondo se le coloca una boya en cada “cabeza” o punta de la línea madre y se le colocan potalas o grampines para fijarlos al fondo.

Teniendo en cuenta los saberes tecnoproductivos de estos pescadores, otros métodos de pesca de diversas especies es al curricán, la cual se puede realizar de dos maneras, una es cuando el barco está en marcha, y se lanza una línea de curricán, que consiste en 20 o 30 metros de alambre de cobre, alrededor de 5 metros de cordel, y una alambrada del tamaño de una cuarta en donde se coloca el anzuelo.

De modo general los pescadores de la comunidad Castillo de Jagua-Perché poseen una gran experiencia pesquera que les permite ser portadores de una gran cantidad de conocimientos acerca esta actividad y de los saberes tecnoproductivos asociados a esta. Entre estos saberes se destacan los relacionados con las arribazones de diferentes especies de peces, lo cual les permite tener garantizada una buena pesca, pues durante estas arribazones se mueven grandes cardúmenes de peces, lo que les da la posibilidad de poner en práctica y ejercitar los saberes aprendidos y aprehendidos. Donde dichos saberes van a estar vinculados a sus habilidades y destrezas.

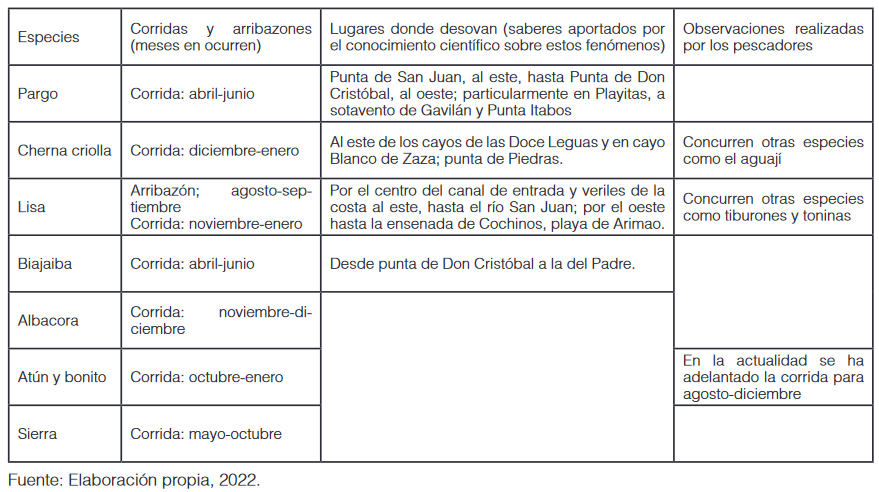

Las principales agrupaciones o corridas que reportan los pescadores de esta comunidad son las de la biajaiba, la cherna criolla, el pargo criollo, el caballerote, la rabirrubia, el cibí carbonero y de cojinúa. Según los saberes sobre la de pesca que tienen estos pescadores dichas corridas guardan relación con determinadas las fases de la luna.

En la (Tabla 2) se muestran las principales arribazones, corridas y lugares de desove, así como los meses del año en que ocurren estas, según los saberes que poseen los pescadores de esta comunidad pesquera en pequeña escala.

Tabla 2 - Principales saberes acerca de las corridas y arribazones de especies, según los pescadores de la comunidad Castillo de Jagua-Perché.

En el trabajo de campo se constató que en los saberes tecnoproductivos de pesca la forma de colocar la carnada, es de vital importancia para el desarrollo de una pesca eficaz. Una mala colocación de la carnada en el anzuelo propiciará la pérdida de esta, y según los pescadores del Castillo-Perché, el aseguramiento de la carnada cuando estás de pesca en alta mar es primordial. No obstante, se comprobó que la forma de colocación de la carnada varía según el arte y el método, y dependerá en gran medida de las especies de peces que se pretenden capturar.

En el trabajo de campo en zonas de pesca se constató que para la pesca de la biajaiba y de rabirrubias al “vuelo”, es decir sin plomo, una buena carnada es el camarón fresco. Este se coloca en el anzuelo después de quitar la cabeza y se pasa la punta por dentro de toda la masa del cuerpo y sacándola por la cola. Según estos pescadores las sardinas y los chicharros pequeños, bocones y mojarritas, constituyen una carnada ideal para las rabirrubias y para muchas otras especies que se pescan de noche.

También se observa al analizar las formas de empleo de estas carnadas, que se colocan enteras en el anzuelo, con la cabeza hacia el cordel. Para ello se pasa la punta del anzuelo por un ojo, se saca al centro del cuerpo por el mismo lado y si esta es grande, pues se da otra pasada hacia el otro lado opuesto.

Cuando se utilizan como carnadas sardinas grandes u otras similares, primeramente, se escaman, se cortan en trozos transversalmente y se colocan pasando la punta del anzuelo a través del pellejo desde el exterior hacia adentro. Generalmente estas carnadas las utilizan en la pesca de fondo con cobrada, de noche y por el día con chambeles.

Otro tipo de carnada que los pescadores de esta comunidad más se refieren es al pulpo y al calamar, los cuales los emplean en trozos, porque siendo duros no se la llevan fácilmente los “bichos” o peces pequeños como les llaman.

La pesca al curricán fue observada y se constata que cuando se emplean anzuelos grandes, generalmente se ponen dos sardinas de buen tamaño, una de ellas encarnada con la cabeza hacia el cordel y la otra pasada por los ojos en la punta del anzuelo. No obstante, en este caso existen varias formas de colocar las sardinas.

En las entrevistas realizadas, todos los pescadores coincidieron en que el uso del plomo adecuado en las líneas de cordel en determinado arte de pesca contribuirá a la eficacia de la pesca de una especie específica. En cambio, el empleo de un plomo más o menos pesado en la preparación de un arte de pesca para la captura de alguna especie traería consecuencias negativas en la pesquería.

Según los pescadores del Castillo de Jagua-Perché, durante la pesca de peces del alto, las plomadas no deben ser tan pesadas, de forma tal que la carnada esté a media agua. En la pesca de fondo, las plomadas deben ser más pesadas, para que la carnada baje de forma rápida hasta el fondo.

Como se puede apreciar todo redunda alrededor de la pesca de acuerdo con las transformaciones explicadas anteriormente, además del tipo de especie, el tipo de pesca y a la experiencia que poseen los pescadores en ese sentido.

A continuación, se enlistan los principales aportes del resultado:

Se determinan las particularidades de los conocimientos tradicionales vinculados con la actividad de pesca. Son distinciones sociales, culturales, ideológicas, económicas, entre otras; son procesos complejos contex tualizados en entornos y comunidades particulares y ex cepcionales que alcanzan en las prácticas tecnoproducti vas una expresión singular histórico-patrimonial.

Estos conocimientos tradicionales, compartidos con igualdades y diferencias son un componente importante de la cultura patrimonio de las comunidades de pescadores; y por ende forman parte de su patrimonio cultural inmaterial.

Se aporta un registro de los saberes tecnoproductivos vinculados con la actividad de pesca en la comunidad estudio de caso. Este registro constituye en un recurso metodológico para el estudio de los conocimientos tradicionales en comunidades costeras y agrarias, y que facilita su salvaguarda en función del MIZC.

Se determina que la relación directa de la comunidad pesquera Castillo de Jagua-Perché con el mar y sus recursos, ha estado gestada desde su surgimiento y condicionada por factores socioambientales; lo cual contribuye hasta nuestros días a que la actividad tecnoproductiva de la pesca sea la principal base de sustento económico de esta comunidad, dando como resultado, que su estructura social esté sustentada sobre esta actividad tecnoproductiva.

Se determina la estructura y funcionamiento de los conocimientos tradicionales vinculados con la actividad de la pesca comunidad Castillo de Jagua-Perché; lo cual permite develar el papel de esta comunidad de pescadores como actores de cambio dentro del MIZC como proceso de gestión ambiental y a la vez, como una respuesta que brinda la sociedad para contribuir también a la solución de la problemática ambiental en las zonas costeras.

Se identifica el empleo de un conjunto de tecnologías comunitarias y prácticas de pesca que contribuyen al agravamiento de los problemas ambientales costeros, y en particular a la sostenibilidad de la pesca.

De ahí, la necesidad de la integración de conocimientos, del diálogo de saberes y en especial del diálogo entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico dentro de los planes de Manejo, así como entre todos los actores de las zonas costeras para contribuir a la sostenibilidad de estos espacios y sus ecosistemas.

Se identifican las interrelaciones entre la naturaleza y los conocimientos tradicionales vinculados con la actividad de pesca en la comunidad de pescadores del Castillo de Jagua-Perché.

Novedad científica:

Se aporta e implementa una metodología para el registro del conocimiento tradicional vinculado con la actividad de la pesca generalizable a otros conocimientos tradicionales y prácticas socioculturales.

Se realiza un análisis interdisciplinario de las interrelaciones existentes entre los conocimientos tradicionales vinculados con la actividad de la pesca desde el enfoque del MIZC.

Como parte de la relación del conocimiento tradicional con el ecosistema aparecen formas y maneras de actuación en los actores sociales comunitarios de Castillo de Jagua-Perché para sostener esa relación existente. Para ello, construyen y socializan los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca que se concientizan según la comunidad y participan de acuerdo a esa relación, aspectos estos evidenciados en el trabajo de campo, lo que contribuye al enriquecimiento de acciones desde la perspectiva del MIZC, y al logro de una pesca responsable que como práctica aumente la sustentabilidad biológica, económica y social de las pesquerías.

La comunidad de pescadores Castillo de Jagua-Perché, teniendo en cuenta las interrelaciones simétricas que establecen con el medioambiente que le rodea, y de manera partir con los ecosistemas costeros, han generado un conjunto de buenas prácticas pesqueras. Estas prácticas pesqueras están determinadas por conocimientos trascendentes, procesos culturales y de trasmisión de conocimientos tradicionales, la eficacia productiva, la necesidad de mantener la actividad económica y las relaciones de empleo y conservación del ecosistema. De esta manera, ellas contribuyen a una gestión comunitaria de las pesquerías y facilita el cumplimiento de normas de conductas. También favorecen al desarrollo responsable de la pesca por esta comunidad pesquera en pequeña escala y a la sustentabilidad de los recursos marino-costeros.

A partir del trabajo de campo, la observación participante y las entrevistas en profundidad realizadas a pescadores de la comunidad se resumen un conjunto de buenas prácticas pesqueras que se desarrollan en Castillo de Jagua-Perché. Estas contribuyen al MIZC, y constituyen a su vez una fuente para considerar en un futuro la existencia de un código de buenas prácticas entre los pescadores de esta comunidad. Estas buenas prácticas pesqueras constituyen para estos pescadores principios y normas para la aplicación de prácticas responsables en el ejercicio de la pesca basada en sus conocimientos tradicionales sobre la actividad y de los saberes aprendidos y desaprendidos a lo largo del tiempo.

Los principios y normas de estos pescadores han sido creados por ellos mismos dada la gran experiencia que tienen en esta actividad económica, son voluntarios y se trasmiten y los ponen en práctica durante la realización de la pesca. Esas buenas prácticas pesqueras contribuyen a los saberes tecnoproductivos asociados a esta práctica y al MIZC.

Para el análisis de esas buenas prácticas observadas e interpretadas se tuvo en cuenta los criterios de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), expresados en su código de buenas prácticas de acuerdo con puntos de vista que requieren la función del ordenamiento pesquero, considerados como responsables en los términos. En general, estos persiguen la protección adecuada de las áreas de reproducción y cría de las especies en que constituyen el sostén de las pesquerías y la reducción del disturbio que puede y ocasiona la actividad de la pesca sobre áreas de reproducción y rutas migratorias para el desove para la conservación de la eficacia y efectividad de la pesca.

Según la observación realizada el conjunto de buenas prácticas pesqueras que aplican los pescadores de esta comunidad contribuye a la mitigación de los problemas la actividad pesquera y a la sustentabilidad de los recursos.

Entre los principales principios por medio de los cuales se reflejan las buenas prácticas de pesca se encuentran los siguientes:

Principio 1. Asociado con la protección de áreas críticas para la conservación de los recursos pesqueros

El análisis de las notas del trabajo de campo realizado se evidenciaron formas de vinculación y relación con la pesca tales como:

-Algunos espacios marítimos del tramo costero y principal zona de pesca Punta Sabanilla-Punta María Aguilar constituyen ambientes críticos para los procesos reproductivos de muchas especies de peces y crustáceos.

-La práctica de la actividad de la pesca en áreas de desove producen disturbios.

-La pesca en áreas de crianza se traduce en gran cantidad de peces descartados por el tamaño y en la consiguiente afectación del potencial pesquero.

Para mitigar y lograr la eficacia y sostenibilidad los pescadores entrevistados proponen como acciones de ordenamiento:

-Proteger de manera eficiente las áreas de reproducción de las especies que constituyen el sostén de las pesquerías de estas comunidades.

-Reducir el conflicto que ocasiona la actividad de la pesca sobre las áreas consideradas críticas para la conservación de la productividad.

A partir de la triangulación de las técnicas aplicadas se determinaron las siguientes prácticas, las cuales fueron seleccionadas, desarrolladas, interpretadas y jerquizadas:

-Identificación y delimitación de las principales áreas de reproducción y crianza en el tramo de pesca cayería Diego Pérez-Punta María Aguilar.

-Zonificación de las potencialidades y las áreas de explotación de los principales recursos pesqueros.

-Cumplimiento de las áreas y épocas de veda, fundamentalmente en las temporadas más críticas.

Al respecto, los pescadores reconocen que:

-La captura de peces juveniles y especies no deseadas es una práctica en algunas de las pesquerías realizadas por la comunidad Castillo de Jagua-Perché.

-La captura de peces juveniles de alguna especie, que al final son devueltas al mar como descartes, se traduce en una reducción de la eficacia de la pesca.

Además, desde el propio accionar de los pescadores de esta comunidad se identifican un grupo de acciones de ordenamiento pesquero, tales como devolver al mar todos los peces juveniles y especies sin valor comercial; y reducir la captura de peces juveniles en determinadas pesquerías.

Las buenas prácticas enunciadas para este principio son:

-Soltar todos los peces pequeños y aquellas especies no comerciales.

-Aplicar dispositivos de selectividad, sencillos y eficaces en determinados artes y métodos de pesca.

Los problemas que manifiestan los pescadores son:

-Durante la aplicación de determinados artes de pesca se registran capturas de especies incidentales que ponen en riesgo la conservación de las poblaciones de dichas especies.

Ellos proponen las siguientes, acciones de ordenamiento:

-Reducir las capturas de especies incidentales en las pesquerías del tramo de costa cayería Diego Pérez-Punta María Aguilar.

Y generan las siguientes buenas prácticas en la comunidad:

-Desarrollo de dispositivos de selectividad en los artes de pesca para reducir las capturas no deseadas de crías, juveniles y especies no deseadas, por no tener valor comercial.

-Evitar la pesca en aquellas zonas en los que se registran mayores capturas de peces pequeños o especies sin valor comercial.

Este principio constituye en ocasiones saberes no declarados y la comunidad de pescadores reconoce que a pesar de existir reglamentaciones y procedimientos que regulan la disposición de basura y sustancias contaminantes en el mar, la bahía de Cienfuegos se ha visto afectada por arsénico, petróleo y aguas oleosas ocasionado producto por accidentes tecnológicos y fenómenos naturales severos; lo cual afecta los ecosistemas marinos y sus especies, y a ellos como pescadores propiamente.

Ante estas experiencias, la comunidad de pescadores reconoce la importancia de evitar la llegada al mar de basura y sustancias contaminantes que ellos manejan para el desarrollo de su actividad.

Entre las buenas prácticas desarrolladas por los pescadores se encuentran:

-Desarrollo de innovaciones comunitarias en las embarcaciones tradicionales para la recolección y deposición de sustancias contaminantes.

-No arrojar al mar sustancias como el petróleo, grasas o aceites empleados en los motores de sus embarcaciones.

Es el problema de mayor incidencia en las prácticas y se relaciona con las políticas públicas de esta actividad y centro de las motivaciones e intereses de los pescadores para su legitimización. Al respecto plantean lo siguiente:

-Diferentes reglamentaciones establecen las condiciones o requisitos que deben cumplir las embarcaciones de pescadores de la comunidad pesquera en pequeña escala Castillo de Jagua-Perché para garantizar la seguridad de los mismos y prevenir accidentes en el mar. La Capitanía del Puerto es el órgano donde se registra la embarcación y otorga un certificado de navegabilidad.

-No obstante, algunas de las embarcaciones de esa comunidad pesquera no presentan adecuadas condiciones de seguridad, lo cual expone a los pescadores a accidentes e incluso pone en riesgo la vida de los mismos.

Entre las acciones de ordenamiento enunciadas por los pescadores están:

-Cumplir, por parte de las embarcaciones de la comunidad pesquera Castillo de Jagua-Perché, las regulaciones en materia de seguridad de la navegación.

-Organizar todos los artes y avíos de pesca antes de cada salida al mar.

-Perfeccionar los mecanismos administrativos y públicos de acceso a materiales para el mejoramiento de las embarcaciones y la protección de las vidas.

Al respecto los pescadores proponen como buenas prácticas:

-Organizar encuentros con las administraciones de la pesca y Capitanía del Puerto para la búsqueda de consenso de otorgamiento de materiales para el mejoramiento de las embarcaciones.

-Aplicar técnicas de conservación a los botes a partir de recursos naturales y resinas existentes en estos.

-Calafateo sistemático y eficaz de las embarcaciones.

-Adopción de las medidas necesarias para el desarrollo de las pesquerías dentro de la bahía como en mar afuera.

A continuación, se enlistan los principales aportes del resultado:

Se aporta un conjunto de buenas prácticas pesqueras que deben ser socializadas a través del enfoque de MIZC, en tanto garantiza la conservación de los recursos naturales y patrimoniales dentro de la comunidad de pecadores del Castillo de Jagua-Perché.

Novedad científica:

La determinación del conjunto de buenas prácticas pesqueras que aplica la comunidad de pescadores del Castillo de Jagua-Perché son expresiones del papel transformador y activo de los sujetos para superar las formas tradicionales de dominación, y los vínculos comunitarios que se establecen potencian el desarrollo comunitario y la sostenibilidad de las zonas costeras.

Conclusiones

La contribución de los conocimientos tradicionales a la implementación de la Agenda 2030 y en particular de los saberes tecnoproductivos tradicionales de pesca de la comunidad Castillo de Jagua-Perché al enfoque de MIZC está determinada por las bases teóricas de ambos sistemas de conocimientos, las cuales permiten un análisis a través de diferentes dimensiones, entre que las que se pueden identificar: la histórica, cognoscitiva, cultural, contextual y política; en un proceso holístico que garantiza su concepción como totalidad desde las aspiraciones, motivaciones y valores, de acuerdo con la cultura, la visión del mundo que poseen y la capacidad de influir y modificar el entorno, lo cultural debe ser integrado al proceso de MIZC para alcanzar un desarrollo sostenible con superior calidad de vida, es un proceso social.

Los conocimientos tradicionales, y en particular los saberes tecnoproductivos de pesca como capital social, cultural y simbólico de las comunidades pesqueras representan una oportunidad para la implementación del enfoque de MIZC y de la Agenda 2030. La integración del conocimiento tradicional y el MIZC en función del desarrollo sostenible de las zonas costeras y sus recursos costeros representan la expresión del diálogo de saberes, la manifestación de un enfoque participativo y democrático de las comunidades en los procesos de gestión ambiental.

En la comunidad pesquera Castillo de Jagua-Perché, la relación conocimiento tradicional-ecosistemas costeros trae consigo la aparición de complejas formas y comportamientos sociales y comunitarios, la construcción y socialización de saberes tecnoproductivos de pesca, y el surgimiento e implementación de buenas prácticas de pesca. Todos estos elementos, en su conjunto contribuyen de manera positiva a la implementación del enfoque de MIZC, a fortalecer la integración comunitaria, la participación real y diferenciada de las personas, y al manejo de los recursos costeros por las comunidades.

En la comunidad Castillo de Jagua-Perché se destacan desde la perspectiva del MIZC un conjunto de buenas prácticas de pesca asociadas a la protección de áreas críticas para la conservación de los recursos pesqueros, con relación a los descartes de pescado, a la prevención de capturas incidentales, a la disposición desechos y otras sustancias contaminantes y a la seguridad de los pescadores y las embarcaciones. Ellas constituyen principios y normas para la aplicación de prácticas responsables en el ejercicio de la pesca basada en los conocimientos tradicionales desde la perspectiva de MIZC.