Introducción

El patrimonio es un bien social y colectivo, que evoluciona y se transforma. Es portador de elementos identitarios y de gran significación en la construcción de la historia individual y colectiva de la sociedad. Evoluciona continuamente en función del momento histórico y de los componentes sociales que se le añaden (Fontal y Marín, 2018). Razones que lo convierten en manantial del que emanan hechos, tradiciones y cultura, que nos enriquecen y dotan del conocimiento necesario para comprender el presente en el que vivimos.

En la actualidad, resulta imposible desvincular los procesos comunicativos de cualquier estrategia de conservación y gestión del patrimonio (Dávila & Lorenzo, 2019, p. 267). En este sentido, los museos juegan un importante papel en la trasmisión del legado cultural que atesoran para las actuales y futuras generaciones. Dentro de la gestión que realizan dichas instituciones, la comunicación se convierte en piedra angular del proceso de socialización, concienciación, cuidado y respeto hacia el patrimonio heredado como elementos clave para el conocimiento de nuestra historia (García et al., 2017). Con la educación y comunicación patrimonial se pretende que la sociedad perciba y entienda al patrimonio como suyo al dotarlo de significado. Es por ello, que la labor educativa que realizan los museos resulta imprescindible para la puesta en valor del recurso patrimonial. ya que en dicho proceso se produce una relación directa entre los bienes museables y las personas

La comunicación del patrimonio, por medio de la labor educativa que realizan los museos, es un proceso complejo que conduce al estudio de la interacción que se produce en el espacio museal como emisor del mensaje y entre el público como receptor del mismo (Suárez et al., 2017). Varios son los factores de análisis a la hora de evaluar el proceso. En este sentido, en la comunicación museal intervienen elementos muy diversos en los que el espacio museal, los recursos y los visitantes adquieren significación como componentes claves del proceso.

En relación a ello, existe la falsa idea que los objetos patrimoniales tienen su propio código interpretativo. Al respecto señalan Ponce y Oliva (2020) que desde esta idea se estima que “el objeto es capaz de llegar por sí mismo al individuo” (p.74). Además, los investigadores refieren que esta perspectiva no contempla a la comunicación como elemento indispensable en el proceso de socialización del patrimonio. Con relación a lo anterior Suárez et al. (2017) plantean que, a pesar del impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el mayor peso en el proceso de comunicación del patrimonio recae sobre el museo. Razón que se justifica por la interacción que se produce entre el visitante y el bien patrimonial dentro del recinto museal. La comunicación del patrimonio posee un carácter complejo y diverso y está dado por la variedad del recurso patrimonial y por la diversidad de factores que intervienen en el proceso comunicativo. A pesar de lo anterior, la comunicación patrimonial tiene como fin la enseñanza y aprendizaje del patrimonio (Suárez et al., 2017)

Las instituciones museísticas buscan integrarse a las comunidades en las que se encuentran enclavadas. Estos centros colocan su mirada en el contexto y se ponen en función de satisfacer las necesidades de la sociedad y sus individuos, haciéndoles participe del recurso patrimonial desde una posición de integración, reconocimiento mutuo y sentido de pertenencia (Hernández, 2018).

Sobre el trabajo educativo que realizan los museos resultan reveladores los aportes de Suárez et al. (2013), pues desarrollan una herramienta para el análisis cualitativo de la acción educativa museal. En dicho estudio, se plantea que "los museos se han convertido en un espacio educativo de primer orden tras realizar un tránsito desde el papel de simples contenedores hacia la función de investigadores, divulgadores y, sobre todo, educadores" (p. 1). De igual forma, Suárez et al. (2017) analizan los procesos comunicativos en el museo de Asturias.

Numerosas son las investigaciones que, desde diferentes perspectivas, abordan la comunicación del patrimonio cultural. Pérez et al. (2019) indagan sobre la comunicación patrimonial en el ámbito universitario. En otro sentido Dávila y Lorenzo (2019), realizan propuestas de estrategias de comunicación para desarrollar el valor de la conservación del patrimonio cultural y como estrategia de promoción del patrimonio inmueble.

En otra línea de investigación destacan las contribuciones dirigidas a la comunicación para la difusión del legado cultural (Walls, 2020). Por su parte, Marcial y Bessone (2020), aportan sobre el papel del museo en la comunicación del patrimonio y la evaluación de la comunicación en instituciones museísticas, respectivamente. Otros autores (Castro et al, 2021; Ponce & Oliva, 2020; Fonseca et al., 2020), analizan la educación y la comunicación del legado cultural y patrimonial mediante la educación artística, como potenciadores de la creatividad en la infancia, sobre la comunicación del patrimonio arqueológico y el universitario.

En Cuba, son pocos los estudios que, en el ámbito museístico, se han realizado sobre la comunicación patrimonial. Resulta pertinente señalar el llevado a cabo por Hernández (2018) en el que realiza un análisis de las acciones educativas que realizan los museos matanceros y el efectuado por Soler desde la perspectiva sociocultural en museos, centro histórico y en la capacitación de actores sociales y articulantes en el desarrollo local de la provincia de Cienfuegos. En el que considera que

la comunicación patrimonial crea sus propios códigos y mensajes, diseña narrativas con reflexiones en constante innovaciones y alternativas, visualiza los saberes colectivos frecuente en la interpretación de su puesta en valor (…) para dar a conocer sus contenidos y juicios de selección. La comprensión de estos criterios permite actuar de forma recíproca e interactiva; aspecto este muy poco logrado aún en la gestión patrimonial (Soler, 2020, p. 38)

Sin embargo, a pesar de estos antecedentes de estudio, no se han encontrado resultados investigativos en los que se valore el proceso de comunicación patrimonial en la institución objeto de estudio Castillo de San Severino. Museo de la esclavitud.

Materiales y métodos

La investigación se realizó utilizando la metodología cualitativa ya que ofrece un enfoque multimetódico, implica la interpretación de los fenómenos y estudia la realidad. Permite analizar la naturaleza intensa de los procesos sociales y culturales, sus estructuras dinámicas, lo relacionado con los comportamientos humanos, buscando la comprensión holística, de una totalidad social (Hernández, 2018) Además, el enfoque cualitativo permite un mayor grado de profundización en los aspectos que se valoran y facilita el comprender la realidad y lo datos que de ella se extraen. El enfoque cualitativo resulta apropiado para valorar los procesos comunicativos del Castillo de San Severino. Museo de la esclavitud. Dicha institución por su tipología y colecciones se constituye en referente para el resto de los museos de la Ciudad. Razones que justifican y avalan la selección del estudio.

Los diferentes métodos de investigación cualitativa son útiles según el tipo de estudio; el que más relación guardó con las intenciones que se persiguieron fue el Estudio de Caso. Es un método que permite realizar un análisis completo, es particularista, heurístico e implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés. Resultó muy útil para cumplimentar los objetivos específicos que permitieron determinar la significación del espacio museal y la de los elementos museográficos en el proceso de comunicación (OE1), identificar la intervención del educador en el proceso de comunicación del patrimonio cultural que atesora la institución (OE2), y distinguir la participación escolar durante el proceso de comunicación patrimonial (OE3).

Mediante la investigación se pretende realizar una interpretación del mensaje museográfico y de los procesos comunicativos que se suceden entre el emisor del mensaje comunicativo y el receptor (guía del museo y visitante). Se utiliza como técnica de recogida de la información la observación. En el estudio participaron tres observadores y se realizaron nueve sesiones de trabajo de campo, es decir, tres sesiones por cada observador. De igual forma, se empleó la plantilla de análisis desarrollada por Suárez et al. (2017) por la que se evalúan los procesos comunicativos en museos de Asturias y que parte de la matriz de análisis de acción educativa, desarrollada en el marco del Proyecto I + D + i ECPEME (Suárez, Gutiérrez, Calaf & San Fabián, 2013) (Anexo 1).

Los resultados obtenidos se derivan de la investigación pionera en el contexto cubano llevada a cabo por Hernández (2018), en la que realiza un análisis de las acciones educativas que desarrollan los museos de la ciudad de Matanzas en Cuba, en la que se incluye al museo objeto de estudio. Para la presente investigación, y por la importancia que reviste para el proceso enseñanza aprendizaje del patrimonio, a la plantilla de análisis se le han incorporados nuevos descriptores al indicador Intervención del educador/a (Anexo 2). Resulta pertinente destacar que para esta investigación se prescindió del indicador Audiovisuales. Se consideró adecuado ya que es un criterio a medir que no se manifiesta en el museo donde se realiza el estudio tal como se debe evaluar, pues, aunque en la institución se utiliza una pantalla táctil para escuchar un poema y proyectar dos videos de corta duración, no es de manera permanente ni definitivo su empleo ni la ubicación, y tal como refieren Suárez et al. (2017) los indicadores se ajustan al contexto al que se aplican.

En la plantilla se señalan cuatro niveles de valoración de la observación: cumplimiento pleno, cumplimiento parcial, no cumplido y no aplicable. Los datos obtenidos luego de la aplicación del instrumento, fueron sometidos a un proceso de triangulación a fin de otorgarle mayor validez a la investigación y de suplir la subjetividad propia de la investigación cualitativa. Tras cada sesión de trabajo los resultados eran contrastados y sometidos a juicio por el resto del equipo de trabajo en el que, además de profesores e investigadores universitarios, participaron directivos y técnicos de la institución objeto de estudio.

Resultados y discusión

El Castillo de San Severino. Museo de la esclavitud, es también un museo de sitio, siendo el propio inmueble, la fortaleza, la principal pieza de exposición. Cuenta en la actualidad con seis salas de exposición permanente y una de exposición transitoria. La coherencia en el recorrido entre las diferentes salas y el inmueble se logra enfatizado en las tres etapas fundamentales que caracterizan el devenir histórico y la evolución arquitectónica del Castillo: etapa de fortaleza, etapa de prisión, etapa de museo. En ellas se entrelazan áreas exteriores e interiores, elementos arquitectónicos, paneles, planos, fotos, maqueta, una línea del tiempo con texto e imágenes y las salas de exposición que recrean la esclavitud y el legado africano, incluyendo una mirada en la religión a través de la obra de los artistas de la plástica.

El recorrido interpretativo se inicia en los exteriores de las salas de exposición e incluye la visita a espacios en los que se observan los elementos arquitectónicos originales que responden a su condición de fortaleza, permanente, abaluartada constituyendo un exponente de la arquitectura militar renacentista, que España trasladó a América en los siglos coloniales. Aunque todos los recorridos son guiados, se han ubicado señaléticas que permiten una mejor interpretación del uso de estos elementos arquitectónicos, al incluir textos explicativos (en idioma español e inglés), así como imágenes de los mismos en época pasadas. Se incorpora el visitante a las áreas interiores y, en ellas, la primera sala resume lo observado y lo conducen a las siguientes etapas observables. En el patio central, la huella de la etapa de prisión se hace evidente en áreas expositivas dedicadas a la temática del legado africano por lo que en la entrada aparece el panel que vincula al castillo con la esclavitud africana, ya en la línea del tiempo fue observada la información relacionada con el proyecto Ruta del esclavo, así como con la inauguración del museo por la UNESCO en el año 2009.

Aparentemente aquí se rompe la lógica de la exposición, pues quedan elementos arquitectónicos por mostrar, pero existen razones para mantenerse en la planta superior, a la que se accede por otra entrada, dos salas de exposición que recogen piezas y paneles sobre la esclavitud y el legado africano en la religión a través de la obra de los artistas de la plástica (sala de los Orishas). Entre las razones se encuentran que, personas con limitación física-motoras que no pueden hacer todo el recorrido, visitan estas salas que responden a la temática del museo y a la vez, desde el portal de lo que fuese la casa del Gobernador, observan la Plaza de Armas una parte significativa de la antigua fortaleza y prisión. Otra razón es que, en este espacio, se instalará en breve tiempo un Centro de interpretación de la esclavitud y su legado que será independiente del recorrido del resto del museo.

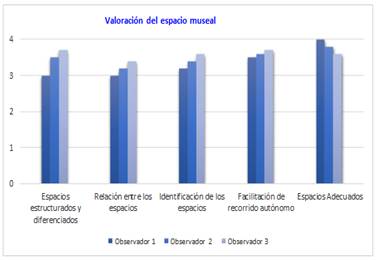

Partiendo del trabajo de observación y valoración realizado por los observadores implicados en el estudio sobre el proceso de comunicación del Castillo de San Severino. Museo de la esclavitud, se concluye que la valoración global del espacio museal es aceptable. Este criterio se fundamenta en que el museo se ubica en una fortaleza militar. Es un edificio reconvertido que se ha adecuado en lo posible para que cumpla con las funciones y características de un espacio museal. Tanto la edificación como la variada colección que atesora son de interés cultural y pueden ser valorados indistintamente. Los espacios se encuentran diferenciados y delimitados. En cuanto a la relación entre ellos, se aprecia que, a pesar de lo variado de la colección, tanto los elementos arquitectónicos a destacar de los áreas exteriores e interiores de la fortaleza, en los que también se ubican espacios expositivos, existe una coherencia en el recorrido y entre las diferentes salas. Discurso que se articula enfatizando en las tres etapas fundamentales que caracterizan el devenir histórico y la evolución arquitectónica del Castillo.

A pesar de la complejidad que ofrece la propia arquitectura del inmueble, se aprecia que se articula un recorrido coherente que hace posible o facilita que el público acceda a los espacios de manera autónoma. Sobre el indicador adecuación del espacio, la valoración es positiva. No obstante, se señala que por las características del inmueble no resulta lo suficientemente adecuada para el recorrido. Tal como señala Suárez et al. (2017) en edificaciones reconvertidas es necesario articular mecanismos de gestión del espacio. Respecto al indicador identificación de los espacios, se aprecia un cumplimiento parcial de los mismos. Las áreas exteriores del inmueble se encuentran bien identificadas, pero en relación a las salas expositivas no se aprecia un cumplimiento pleno.

Sobre la valoración del espacio museal, y a modo de resumen, podemos señalar que existe coherencia entre el espacio y los contenidos que se trasmiten a través de sus diferentes salas y espacios expositivos. En igual sentido, no existen dificultades que afecten el desarrollo de las visitas. El museo cuenta con varios itinerarios. Es así que apreciamos itinerarios bien planificados y coherentes, bien identificados en lo concerniente al recorrido a la fortaleza militar. En las áreas exteriores se dispone de abundante información que sirve de guía al visitante a la vez que le orienta en el recorrido. Criterio que no se aprecia o se sigue en el itinerario de las salas expositivas. Son temáticas diversas que se relacionan con la fortaleza en cuanto a los diferentes usos que ha tenido el inmueble y también acoge el tema de la esclavitud y el patrimonio inmaterial asociado a ella. No obstante, no debemos considerarlo como un aspecto negativo dada la variedad y diversidad de exponentes. Se estima que el museo debe contar con folletos explicativos que guíen al visitante y les oriente. La información que se ofrece al visitante resulta ser una vía para la gestión del recurso patrimonial, contribuye a la difusión del legado cultural y además, se constituye en un mecanismo mediador entre el patrimonio y la sociedad (Dávila & Saladrigas, 2020). En relación a lo anterior, podemos concluir que la institución no presenta graves problemas de circulación en el espacio museal que dificulten el proceso comunicativo (Fig 1).

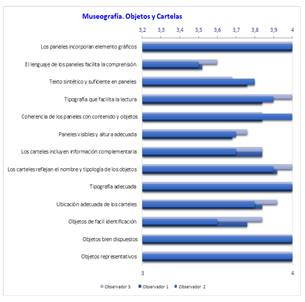

En lo concerniente al indicador museografía: objetos, carteles y paneles, se aprecian opiniones contrapuestas entre los distintos observadores. No obstante, todos coinciden en el cumplimiento pleno de los descriptores referente a si los objetos son representativos de la tipología del museo y a su disposición. Ambos descriptores resultan significativos en el proceso de comunicación y, en este caso, se torna aún más revelador si consideramos la variedad de temas que aborda el museo. Los criterios de los observadores no son coincidentes en relación a la identificación de los objetos. En este aspecto, se plantea que hay objetos que requieren de un mayor nivel de información para su correcta identificación.

Respecto al descriptor relativo a los carteles, se estima que en algunos casos la cartelista empleada no se encuentra a una altura adecuada ya que resulta difícil su lectura para el público infantil que visita la institución. Se reconoce que no se ajusta a los diferentes tipos de público ni se cuenta con textos para público con discapacidad visual. En este último aspecto, se recomienda la elaboración sistemas de lectoescritura en Braille. En relación a la tipografía utilizada se considera que se cumplen los parámetros en relación al color y tipología. Pese a lo anterior, los observadores otorgan una buena calificación al descriptor al aproximarse al cumplimiento pleno en una calificación conjunta que supera el 3,6 de la valoración ofrecida. En otro sentido y en relación al descriptor información complementaria de los carteles, los observadores reconocen que la información que ofrecen complementa el discurso comunicativo.

En relación al descriptor paneles, se aprecia que la institución cumple con los criterios establecidos para otorgar una buena calificación en relación a la incorporación de elementos gráficos. En este sentido el criterio de los tres observadores es coincidente. No obstante, es posible realizar mejoras que contribuyan a aportar una mayor información textual de los objetos en la información que ofrecen. Como elemento susceptible a mejoras detectado en el trabajo de campo es que, en algunos casos, los textos se consideran extensos y es uno de los aspectos que puede influir en la eficacia comunicativa del mensaje que se ofrece. Sin embargo, se plantea que facilitan la labor del comunicador- educador ya que les permite ajustar el discurso que ofrece a los visitantes

En relación a la altura de los paneles el criterio de los observadores es coincidente. Se considera no adecuada para el público infantil. De igual forma, hay textos extensos. En relación al color, diseño del cartel y tipografía utilizada, los tres observadores otorgan una calificación que se aproxima al cumplimiento pleno del descriptor. Reconocen, que son coherentes con el contenido y los objetos. Como aspecto a mejorar es que no se emplean elementos de la háptica que facilite la comunicación con el público que presente discapacidad visual (Fig 2).

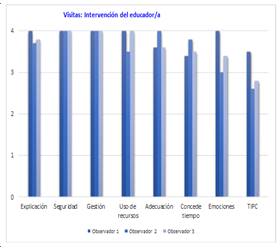

Respecto a la comunicación humana y, específicamente, en relación al indicador visitas e intervención del educador/a, para su valoración se efectuaron tres sesiones de trabajo por cada uno de los tres observadores. En las visitas observadas participaron un total de 83 estudiantes de la enseñanza primaria. Un grupo del tercer grado con 27 estudiantes y dos grupos de 28 integrantes por cada grupo correspondiente al quinto grado de este nivel educativo. También participaron siete docentes, tres en el grupo del tercer grado y dos por cada uno de los grupos del quinto grado.

Como resultado del análisis realizado se estima que los educadores realizan una explicación concisa y adecuada al tipo de público que vista la institución; se muestran seguros en las explicaciones, comentarios que realizan y en las respuestas a las interrogantes formuladas por los visitantes. En igual sentido, se aprecia que en el discurso comunicativo apelan a la gesticulación, a diferentes matices y modulaciones de la voz para atraer la atención del estudiantado. Como aspecto significativo a destacar es que utilizan las intervenciones de los estudiantes para argumentar y enriquecer la información, aspecto que contribuye a que se establezca un diálogo enriquecedor con el público. En igual sentido, utilizan de manera adecuada la museografía y sus elementos para apoyar el discurso.

Resulta importante señalar el excelente trabajo que realizan en relación a la gestión del comportamiento de los estudiantes. En todo momento se muestran reguladores de la conducta y tratan de captar la atención. Dos de los observadores estiman que los educadores de museos pueden conceder más tiempo a los visitantes para que aprecien y disfruten de los objetos y elementos gráficos que resulten de interés.

En relación a los descriptores desarrollo de emociones y el empleo de las técnicas de interpretación del patrimonio cultural (TIPC), los observadores del estudio estiman que son indicadores que pueden mejorar en el proceso de comunicación patrimonial que realiza la institución. Si bien reconocen que uno de los educadores contribuye de manera significativa al desarrollo de emociones e introduce las TIPC, consideran que el resto de los que ofrecen visitas dirigidas pueden trabajar más las emociones y mejorar, sustancialmente, el uso de las herramientas que contribuyen a una correcta interpretación del patrimonio que motive y despierte el interés de los visitantes.

A modo de resumen se puede determinar que, en relación al indicador visitas: intervención del educador/a en la institución, se alcanza valores representativos que le aproximan al cumplimiento pleno en seis de los ocho descriptores. En sentido general, se constata que las educadoras de la institución realizan un buen trabajo en la atención al público, aspecto que contribuye a que el discurso comunicativo y trabajo de gestión sea considerado eficiente con valores que median el 3,5 de la calificación (Fig 3).

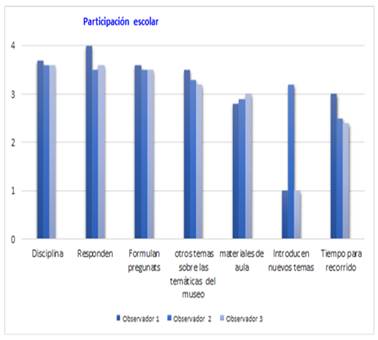

En los resultados obtenidos sobre el indicador participación escolar, se aprecia un alto grado de cumplimiento que le aproximan al cumplimiento pleno. Respecto a la disciplina y su control, se estima que en las sesiones observadas los alumnos muestran un comportamiento acorde a su desarrollo psicoevolutivo. En algunos casos, y en dependencia a este factor, la disciplina no es la mejor, pero en todo momento los educadores controlan la situación a través de un llamado de atención o incidiendo con preguntas relacionadas con el tema que se aborda.

Sobre el indicador participación ante preguntas que formula el educador, los alumnos se muestran participativos y en todo momento tratan de responder a las interrogantes planteadas. Este es uno de los parámetros que se miden del descriptor que mayor puntuación alcanza en la valoración que realizan los tres observadores. En igual sentido sucede con el descriptor relacionado sobre el planteamiento de preguntas por los estudiantes sobre las explicaciones que se ofrecen. Al respecto, se aprecia que algunos estudiantes plantean interrogantes que son resultas de inmediato. Esta incidencia también se corrobora en relación a la formulación de preguntas relacionadas con la temática del museo que no han sido tratadas durante la visita y que denotan algún conocimiento previo sobre el tema y/o la intención de desarrollar un trabajo posterior. Al respecto, se concluye que aquellos alumnos que con anterioridad han visitado el museo se sienten motivados e indagan sobre temas que ya conocen y que no son tratados en el momento por el educador. En este punto los valores alcanzados se aproximan al calificador de cumplimiento pleno.

En relación al descriptor utilización de material elaborado en el aula para la visita; los tres observadores determinan que en muy pocos casos los alumnos utilizan materiales que previamente elaboraron. Aspecto que denota que en las aulas no se realiza un trabajo previo a la visita y que dista mucho de los propósitos u objetivos que se pretenden lograr. En la mayoría de los casos las visitas no se complementan o se relacionan con contenidos que se imparten en el contexto escolar. Los grupos y docentes observados manifestaron un bajo índice de integración entre los contenidos que se imparten en relación a las temáticas del museo. Este es uno de los descriptores que menor calificación recibe en el análisis sobre el descriptor. En lo que respecta a la introducción de nuevos temas por los alumnos, se aprecia que solo el observador dos apreció que los alumnos introdujeron nuevos temas a la explicación que se ofrecía. Las interrogantes fueron resultas y la intervención del estudiante resultó significativa para el resto de los integrantes del grupo. Los temas abordados permitieron profundizar sobre la temática que se trataba.

El último de los descriptores a analizar del indicador participación escolar es el referido a la asignación de tiempo libre para recorrido autónomo por las distintas áreas del museo. En este aspecto, es necesario señalar que por las características del inmueble no resulta prudente dejar que los estudiantes se separen del grupo. La curiosidad puede conducir a que los alumnos se pierdan en el recinto, además de representar un peligro para su seguridad. A pesar de ello, se aprecia que al concluir la visita se les permite a los alumnos que recorran las salas expositivas que se encuentran en la planta principal del inmueble. Se pudo apreciar también en el grupo de tercer grado de primaria que dos de los alumnos mostraron interés por visitar las áreas exteriores de la edificación y le comentaron a la docente su deseo de visitar el puente levadizo, la plaza y los baluartes (Fig 4).

La comunicación del patrimonio cultural resulta esencial para la preservación del legado cultural. En este sentido, el proceso de comunicación que realizan las instituciones museísticas se constituye en elemento clave para el conocimiento y valoración del patrimonio cultural. El trasmitir el legado cultural a los visitantes es una de las principales funciones que realizan los museos. En este sentido, la comunicación es un marco de referencia para comprender los procesos de enseñanza aprendizaje del patrimonio (Castro et al, 2021)

Los resultados obtenidos aportan datos favorables en relación con el objetivo específico número uno (0E1), que versa sobre la significación de los elementos museográficos y el espacio museal en el proceso de comunicación. Al respecto, los observadores que intervinieron en el proceso le otorgan una buena calificación al indicador. No obstante, existen discrepancias en los criterios aportados. A pesar de ello, se estima que el espacio museal es adecuado y que existen amplitud y diversidad de exponentes que, unido a los carteles, paneles y maquetas facilitan el complejo proceso de la comunicación en el ámbito museal en el que, además, intervienen múltiples factores (Suárez et al., 2017). Los elementos museográficos junto al espacio museal se articulan y relacionan para contribuir de forma efectiva a la salvaguardia y socialización del patrimonio. Este aspecto se cumple en el estudio realizado y, el inmueble, exponentes patrimoniales y recursos utilizados contribuyen a la socialización y salvaguardia del patrimonio cultural que se atesora en la institución museística; criterios que coinciden con las aportaciones de Castro et al (2021).

Como aspecto negativo y, en contraposición al resultado anterior, se considera que el inmueble no es lo suficientemente adecuado para el recorrido. Razones determinadas por las características y tipo de edificación. Tal como señala Suárez et al. (2017) el integrar todos los elementos de la comunicación patrimonial resulta complejo. En edificaciones reconvertidas en museo y en relación al Castillo de San Severino por tratarse de una edificación militar propia de la arquitectura militar renacentista, adquieren gran significación la gestión del espacio para el que se recurre al uso de señaléticas y planos. Estos elementos facilitan el recorrido de los grupos de visitantes que acuden a la institución. No obstante, el museo cuenta con varios itinerarios bien delimitados y señalados por lo que podemos concluir que la utilización del mismo no es insuficiente, ya que contribuye a conectar positivamente al individuo con el entorno, le ofrece una idea clara del mismo y propicia que se establezca una conexión entre el patrimonio y los individuos (Cuenca et al, 2020). A pesar de lo anterior, los evaluadores consideran que el museo debe contar con trípticos que permitan ofrecer una idea clara de la institución, los recorridos y la temática. Estiman que es un elemento esencial para lograr la eficacia comunicativa.

En relación a la facilitación del recorrido por el museo, los evaluadores discrepan. Por un lado, estiman que el recorrido autonómico por la instalación se ve afectado por las características y tipología constructiva de la edificación y, en igual sentido, por las temáticas que se abordan que se relacionan con los diferentes usos que ha tenido el inmueble. Por otra parte, reconocen que la delimitación y señalización de los espacios contribuyen a una correcta interpretación del patrimonio.

La mayoría de los evaluadores coinciden en el criterio de los espacios expositivos interiores no se articulan entre sí. Razones que se sustentan en la variedad temática de la colección. Además, es criterio compartido que los espacios se encuentran estructurados y bien diferenciados, pero adolecen de una relación e integración, cuestiones que se sustentan en la propia tipología de las colecciones, las temáticas que se abordan y los diferentes usos que ha tenido la edificación. Es así que encontramos espacios expositivos dedicados a la esclavitud, la conquista, el legado africano, la fortaleza militar, la etapa de presidio en la que se abordan figuras y personajes de la historia patria. Por un lado, esta variedad hace que el discurso comunicacional sea amplio, pero, en otro sentido, se requiere buscar mecanismos que contribuyan a garantizar su organicidad.

En relación con el indicador museografía, objetos, carteles y paneles, los datos recogidos aportan criterios contrapuestos, no obstante, se concluye que la museografía y los elementos que integran el proceso de comunicación del museo, contribuyen y facilitan el discurso comunicacional. En este sentido, hay que considerar que el museo cuenta con un perfil comunicativo mixto en el que se utiliza una tipología variada marcada por su carácter académico, didáctico y emocional. En el caso que nos ocupa, adquiere preponderancia la emocional en el que a su vez destacan tres ambientes, por un lado la fortaleza militar en la que se muestran las características constructivas de la tipología arquitectónica, enfocando la atención en aquellos elementos representativos que la caracterizan y despiertan el interés en el visitante. Otro de los ambientes es el que recrea la huella de la prisión en la que también se articula un discurso vinculado a figuras destacadas en las luchas anticolonialista, y por último el resto de los espacios expositivos que ilustran el fenómeno de la trata de esclavos y el legado a la cultura cubana.

El inmueble y los recursos museográficos utilizados destacan por su carga emotiva, no obstante, se aprecia un marcado carácter informativo en la que se presentan datos históricos. A pesar de lo anterior, se incorporan abundantes elementos gráficos y el lenguaje utilizado facilita la comprensión. Los textos no son lo suficientemente sintéticos, pero presentan una correcta tipografía, el diseño se considera adecuado y en correspondencia con la información que ofrecen. En consecuencia, se considera que el museo busca fomentar y promover en el público la reflexión, la emoción y el uso del sentido crítico en aquellos aspectos que pueden generar discrepancias (Pérez & Arango, 2019)

Como aspecto significativo a destacar en el análisis efectuado, se ha coincidido en el criterio de que en el Castillo de San Severino. Museo de la esclavitud los objetos son representativos de la temática del museo. En igual sentido, los paneles son coherentes con el contenido y los objetos, al respecto, señalan que el carácter de la comunicación radica en lo que se dice y explica en los procesos comunicativos verbal y extraverbal (Cordero, 2018). Razones que patentizan la importancia de la correcta selección de los elementos que integran el proceso de comunicación patrimonial. Con relación a lo anterior y como aspecto negativo a señalar, es la inadecuada altura de los paneles. Se estima que no pueden ser fácilmente leídos por el público infantil que visita la institución.

En relación a los objetos y carteles, aunque existen criterios opuestos, se considera que los objetos son representativos de la tipología patrimonial y se encuentran bien dispuestos. A pesar de lo anterior, se concluye que en ocasiones resulta difícil su identificación o reconocimiento. En relación a los carteles se aprecia que reflejan el nombre y tipología de los objetos, incluyen información complementaria y utilizan una tipografía adecuada. Todos los recursos y formas de lograr la participación e interacción, contribuyen a la efectividad del mensaje que se trasmite ya que propicia el desarrollo de un vínculo afectivo entre el bien patrimonial y el público (Wall, 2020).

Sobre el indicador intervención del educador y en consecución del (OE2) los criterios aportados por los observadores son coincidentes y otorgan una alta calificación al descriptor explicación, seguridad, gestión, uso de recursos y adecuación. El mensaje trasmitido por los educadores es conciso y se adecua al público que visita la institución. Es importante destacar que, en este sentido, el trabajo de los educadores cumple con la función de difusión de los museos de presentar y comunicar a los visitantes para que promuevan el saber y la cultura. Es por lo que las actividades del museo deben estar al servicio del público y de su educación (Fontal y Marín, 2018).

En este sentido, la comunicación del museo se considera un elemento esencial dentro del proceso que realizan estas instituciones a través de los educadores y reviste gran importancia en la preservación del legado cultural. En relación con lo anterior, es necesario destacar que los objetos no tienen su propio código interpretativo, capaz de llegar al público y por ello la comunicación es factor clave en el proceso.

Dos de los descriptores que menos valoración positiva han recibido son los dedicados al desarrollo de las emociones y al empleo de las técnicas de interpretación del patrimonio cultural. Los criterios aportados por los investigadores en el trabajo de campo solo confieren una elevada calificación a uno de los educadores del museo. En dos de las tres sesiones observadas por el investigador coincidió en dos ocasiones con el mismo educador y pudo corroborar el cumplimiento de los indicadores antes señalados en la labor de comunicación que realiza. Aspectos no coincidentes con el resto del personal de departamento educativo de la institución. No obstante, y a modo general, se estima que en cierta medida el resto de los educadores también intentan desarrollar emociones y trabajan las TIPC.

Atendiendo a estos resultados señalan Munilla y Marín (2020) que la empatía, la reflexión, la capacidad de conmovernos o de crear, entre otras, son facultades que le otorgan sentido a los bienes patrimoniales. En igual sentido, Santacana y Martínez (2018) refieren que el desarrollo de las emociones activa el proceso de aprendizaje. Criterios que se relacionan con la importancia de recurrir al uso de las TIPC en el trabajo educativo que desarrolla el museo. El proceso de comunicación no solo debe circunscribirse al aspecto cognitivo sino en los vínculos emocionales con el patrimonio y su comprensión. (Munilla y Marín, 2020). Con relación a lo anterior, las herramientas que ofrecen las TIPC se constituyen en un recurso imprescindible en la comunicación patrimonial.

Los resultados obtenidos no son lo suficientemente favorables en relación con el (OE3) en el que se valora la participación escolar en el proceso de comunicación del museo. En relación a los descriptores formulación de preguntas, disciplina, introducción de nuevos temas y respuesta a las interrogantes planteadas por el educador, se aprecia el cumplimiento de los mismos y se le otorga una buena calificación. Razones que evidencia que la visita al museo se traduce en una experiencia positiva, amena y grata que contribuye al desarrollo de valores de respeto y admiración por el patrimonio. A la vez, es una vía para dar respuesta a las inquietudes que presentan el alumnado. Criterios que también se sustentan en el valor educativo del patrimonio cultural (Fontal y Marín, 2018).

Pese al resultado favorable anteriormente descrito, se aprecia insuficiencia en los descriptores, la introducción de nuevos temas no vinculados con la temática que se aborda, la autonomía en el recorrido y la introducción de materiales conformados en el aula para la visita al museo. Con relación a lo anterior, la escuela debe valorar la significación y eficacia del museo como espacio de aprendizaje significativo (Luna & Ibáñez, 2020), estos criterios se enmarcan dentro de la política europea sobre la educación permanente en los contextos formal, no formal e informal.

Conclusiones

El proceso comunicativo con finalidad educativa en el Castillo de San Severino. Museo de la esclavitud demuestra fortalezas derivadas de la profesionalidad del personal de la institución y debilidades que se vinculan a los recursos económicos y tecnológicos. Los resultados son relevantes ya que contribuyen a mejorar la labor educativa y de comunicación del patrimonio que realiza la institución. El método e instrumentos de evaluación utilizados y ajustados al contexto cubano, resultan significativos para abordar la problemática en otras instituciones museísticas de país.