Introducción

La transferencia del conocimiento neurocientífico y su valor agregado en la formación de docentes en el siglo XXI se instituye entre los retos actuales. La formación inicial de docentes (FID) en dichos conocimientos resulta esencial dada la necesidad de “empoderarlos en métodos y contenidos de enseñanza y aprendizaje relevantes que satisfagan las necesidades de todos los educandos, educados por docentes capacitados” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2015, p. 5). El discurso académico defiende “la necesidad de perfeccionar la estructuración de contenidos sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), y en particular del cerebro, como base para la comprensión y fundamentación de la enseñanza y el aprendizaje desde las primeras edades” (Calzadilla-Pérez, 2017, p. 3).

Contradictoriamente, la sistematización de investigaciones connotó la existencia de sesgos que limitan los fundamentos y estructuración de la formación en Neurodidáctica de docentes, lo que se expresa en una contradicción epistemológica, que se manifiesta entre: el carácter global de los fundamentos que singularizan la integración del conocimiento neurocientífico en la formación de docentes, y el carácter específico de las particularidades que condicionan su estructuración en la formación en Neurodidáctica como núcleo de construcción e innovación de conocimientos pedagógicos y disciplinares.

El carácter prospectivo de la referida premisa y la contradicción motivó la realización de esta revisión sistemática. En este sentido, las publicaciones de Román & Poenitz (2018) afirman “no encontramos cambios estructurales en la formación docente […] lejos de ser flexibles, impiden la incorporación de la evidencia científica en sus prácticas, más lejos estamos aún, de la generación de nuevos programas curriculares basados en la neurociencia” (p. 91). Además, Román & Poenitz (2018) y Zabalza-Beraza & Zabalza-Cerdeiriña (2018) defienden que el docente de la educación infantil debe dominar la estructura y el funcionamiento del SNC. Esto argumentan la necesidad de resignificar las prácticas de enseñanza mediante el ofrecimiento de estímulos psicodidácticos, en coherencia con las oportunidades y ventanas típicas de la plasticidad nerviosa y la maduración de componentes biopsicológicos para el logro de aprendizajes de calidad. Las inferencias al respecto develan las potencialidades de la asimilación del conocimiento neurocientífico en el perfeccionamiento de la formación y desempeños de los docentes para comprender el desarrollo infantil y argumentar sus prácticas de enseñanza promoviendo el cambio de paradigmas educativos.

De manera particular, la Neurodidáctica tiene entre sus virtudes el constituir por su objeto y campos de acción una disciplina integradora de conocimientos neurocientíficos y pedagógicos. Entre sus ascensos epistemológicos se encuentra el reconocimiento de la integralidad en su estudio mediante métodos y enfoques de distintas ciencias y disciplinas, entre ellas, las Ciencias de la Educación. Ello explica su concepción estructural como rama común de las Neurociencias y la Neuroeducación (Calzadilla-Pérez, 2017; Zabalza-Beraza y Zabalza-Cerdeiriña, 2018).

En el campo de la Neurodidáctica la consulta de las publicaciones pondera entre los problemas de su marco referencial: la débil fundamentación e integración en las mallas curriculares para la formación de docentes (Calzadilla-Pérez & Nass, 2017; Jiménez & Calzadilla-Pérez, 2021). Pese a ello subsiste como línea de investigación lo referido a la integración en la formación del profesional de la educación (Calzadilla-Pérez, 2017; Carvalhoa & Villas, 2018; Román & Poenitz, 2018; Resende & Colombo, 2018). Si bien el número de documentos en el campo de la Neurodidáctica es ascendente, en la FID en carreras de Educación Inicial y Básica se expresan desequilibrios entre el saber científico y su estructuración en los itinerarios formativos que se manifiestan de la siguiente forma:

Dispersión y fragmentación del conocimiento neurocientífico en el diseño curricular de las carreras de Pedagogía, lo que limita la actualización científica de los fundamentos que sustentan la Actividad Nerviosa Superior, como base biopsicológica de los procesos de educación y enseñanza.

Insuficiencias en la integración del conocimiento neurodidáctico entre los núcleos teóricos que soportan la base gnoseológica de las carreras en su relación lógica con la Didáctica, la Pedagogía, la Psicología educativa y la Investigación educacional; lo que limita su sistematización en cursos de Formación Pedagógica General y de la especialidad y, por consiguiente, la formación de competencias profesionales.

Estas manifestaciones denotan la necesidad de generar investigaciones aplicadas, en cuya gestión se aporten conocimientos que enriquezcan el marco teórico de la Neurodidáctica y se contribuya a la mejora de las mallas curriculares para la formación de las más jóvenes generaciones de docentes y de Educación Parvularia, en particular, dadas la celeridad y características madurativas del SNC desde el nacimiento de niños y niñas hasta los seis años.

Lo expuesto es congruente con políticas de educación pública gestadas en Chile en la búsqueda de la mejora continua de la calidad en la Educación Parvularia y sus futuros docentes, lo que coincidente con el Sistema de Desarrollo Profesional Docente dispuesto en la Ley No. 20.903 dirigida a promover desempeños pedagógicos eficaces y ofrecer una trayectoria atractiva. A tales efectos, uno de los desafíos permanentes radica en la actualización de los programas de formación en el conocimiento neurocientífico, tal como explicita el acápite “Fuentes” de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP) (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2018). Este desafío tiene un interesante punto de equilibrio en la integración entre Neurociencias y Ciencias de la Educación para su materialización en las prácticas de gestión, reflejado en definiciones y exigencias de documentos de referencia como lo es el Marco para la Buena Enseñanza en la Educación Parvularia (MBE-EP) (MINEDUC, 2019).

Lo expuesto apunta a la perentoriedad de ahondar en el estado del arte del conocimiento neurocientífico con aportes a la Educación Parvularia, por ello la necesidad del estudio de publicaciones mediante los procederes de la revisión sistemática, dado que tomar muestras de publicaciones indexadas en bases de datos consiente: 1) profundizar en el conocimiento actual sobre un tema de investigación en las variables rendimiento y contenido; y, 2) la toma de decisiones y construcción de políticas a nivel macro, meso y micro. Además, la publicación de artículos en revistas indexadas se considera el indicador más representativo de la capacidad de producción de un científico y un elemento de evaluación global (Noyons et al., 1999).

Las particularidades del problema de investigación se sintetizan en los siguientes términos: insuficiencias en la construcción del estado del arte sobre aplicaciones del conocimiento neurocientífico en la Educación Parvularia con aportaciones a la formación en Neurodidáctica de docentes de este nivel educativo. El objetivo radica en: construir una revisión sistemática de artículos en acceso abierto indexados en las bases de datos Dialnet y SciELO entre los años 2016 y 2020, que abordan aplicaciones del conocimiento neurocientífico en la Educación Parvularia con aportaciones a la formación en Neurodidáctica de docentes de este nivel.

Metodología

Enfoque metodológico

Esta revisión sistemática se construye desde un enfoque mixto que integra procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un estudio único. En virtud de lo expuesto el protocolo de investigación está basado en una revisión sistemática con análisis de contenidos y rendimientos de estudios originales primarios, a partir de las respuestas a preguntas y delimitación de futuras áreas de investigación, con ajuste a los criterios de Vegendla et al., (2018) y Ruiz-Ramírez & Glasserman (2021).

Protocolo de investigación

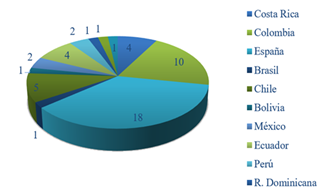

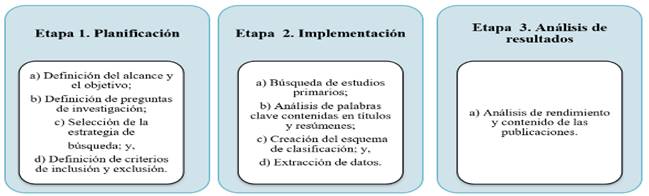

La búsqueda de investigaciones respecto del objetivo del presente estudio condujo al despliegue de acciones estructuradas por etapas en el protocolo de investigación, tal como se representan en la figura 1.

Fuente: Elaboración propia, con ajuste a los criterios de Vegendla et al., (2018) y Ruiz-Ramírez & Glasserman (2021).

Fuente: Elaboración propia, con ajuste a los criterios de Vegendla et al., (2018) y Ruiz-Ramírez & Glasserman (2021).Fig. 1 - Representación gráfica del protocolo de investigación.

A continuación, se precisa el objetivo de cada una de las etapas del protocolo de investigación y las acciones para su concreción.

Etapa 1. Planificación

La etapa de planificación consistió en estructurar las acciones de investigación basadas en el conocimiento previo para controlar y predecir sus consecuencias, tal como se indica.

Definición del alcance y el objetivo: el estudio se realizó para proporcionar una visión de la producción respecto del objetivo e identificar las perspectivas desde las que se analiza el tema.

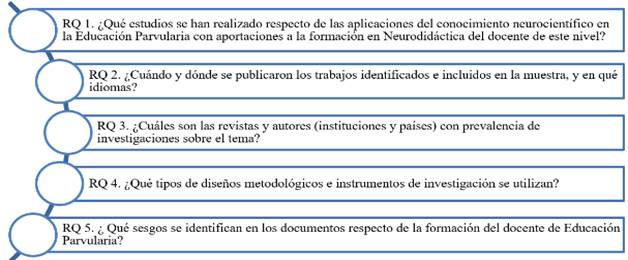

Definición de preguntas de investigación: las preguntas se definieron en coherencia con el alcance del objetivo y tienen un rol heurístico en la develación de los resultados (figura 2).

Una vez construidas las preguntas de investigación se profundizó en la bibliografía a partir de la búsqueda de criterios para analizar la producción científica, con el objetivo de encontrar coincidencia entre las preguntas e indicadores. En los estudios de Noyons et al., (1999) se taxonomizan dos tipos de estudios para analizar la producción científica: de rendimiento y de contenido; esto permite representar la estructura de la investigación científica y su evolución (Noyons et al., 1999). De ahí, la construcción de indicadores que guían el estudio y fortalecen la consistencia metodológica de la revisión sistemática. Primero, entre los indicadores de rendimiento del estudio se encuentran: distribución de los artículos por años; distribución de los artículos por bases de datos (Dialnet y SciELO); revistas por bases de datos (Dialnet y SciELO) que publican artículos bajo los criterios de inclusión del estudio; distribución de los artículos por países e instituciones de filiación de los autores; idioma(s) de publicación; y, muestra de artículos según su tipología (de investigación, experiencia o de revisión). Segundo, entre los indicadores de contenido a estudiar se encuentran: diseños metodológicos de los artículos; instrumentos de investigación; y, aportes en virtud de la problemática estudiada.

Selección de la estrategia de búsqueda: para el procesamiento inicial en la identificación de los documentos de la muestra se utilizaron las bases de datos SciELO y Dialnet. SciELO (Scientific Electronic Library Online) es una base de datos multidisciplinaria para depositar, preservar y difundir datos de investigación, defiende un modelo de publicación electrónica cooperativa de acceso abierto a revistas científicas online y opera como una red de bibliotecas constituida por los sitios de 12 países. Dialnet es gestionada por una fundación de la Universidad de La Rioja con la condición de ser la mayor hemeroteca de recursos académicos hispanos. Ambas bases constituyen herramientas reconocidas por la comunidad científica para el análisis de métricas. La cadena de búsqueda del presente estudio se basó en palabras clave contenidas en metadatos, de la siguiente forma: Kindergarten or Preschool Education AND childhood AND toddlers AND brain, Neuroeducation or Neurodidactics AND teacher training. Refinado por: años de publicación: (2020 OR 2019 OR 2018 OR 2017 OR 2016).

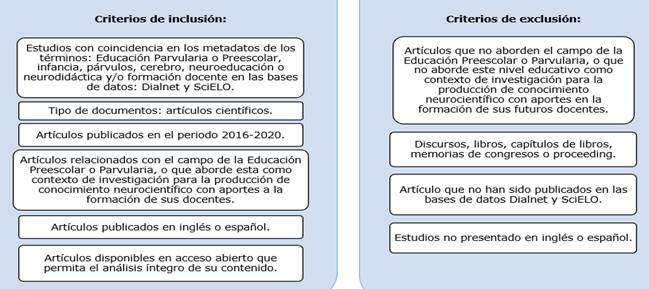

Definición de criterios de inclusión y exclusión: se construyeron en virtud del marco temporal de refinamiento, el tipo de documento, idioma y relevancia del tema del artículo (figura 3). El refinamiento mediante estos criterios asegura la calidad de la muestra.

Etapa 2. Implementación

Esta etapa tiene foco en la implementación de la búsqueda definida desde la planificación, por lo que concreta las siguientes acciones:

Búsqueda de estudios primarios: esta se realiza con la aplicación de los conceptos de búsqueda en las bases de datos Dialnet y SciELO en los campos título, resumen y palabras clave (metadatos); lo que se realizó en los meses de julio y agosto de 2021. Además, se emplearon criterios de inclusión y exclusión, los metadatos de ambas bases de datos se exportaron en formato Microsoft Excel© del Office 2016.

Análisis de palabras clave: esta acción comprometió tres fases: 1) lectura de los resúmenes para constatar la relación de los artículos con el tema de investigación en la Educación Parvularia; 2) identificación de palabras clave, problemáticas de estudio y enfoque de investigación en la naturaleza de cada estudio; e, 3) identificación de palabras clave en los hallazgos de las investigaciones.

Creación del esquema de clasificación: se establecieron categorías para categorizar y garantizar que los estudios cumplieran con los criterios de inclusión; a la muestra de documentos se tuvo acceso en su completitud por ser de acceso abierto.

Extracción de datos: cada artículo se clasificó con un número ascendente por años y base de dato para documentar el proceso y responder a las preguntas de investigación, disponible en acceso abierto en: https://drive.google.com/drive/folders/125wwFgIaZEZy9xf2s2ELesdQ8uWiW0FA?usp=sharing

Finalmente, la figura 4 se representa el diseño de la investigación y la fase de “Implementación”.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.Fig. 4 - Representación del procedimiento para la implementación de la revisión sistemática.

2.3 Etapa 3. Análisis de resultados

Resultados

El presente acápite contiene el núcleo del artículo al materializar las etapas 2 y 3, “Implementación” y “Análisis de resultados” del protocolo de investigación que se concretan en el resultado. Este último se presenta en coherencia con las preguntas de investigación (RQ) expuestas en la etapa de “Planificación” (figura 2) en su carácter heurístico.

RQ 1. ¿Qué estudios se han realizado respecto de las aplicaciones del conocimiento neurocientífico en la Educación Parvularia con aportaciones a la formación en Neurodidáctica del docente de este nivel?

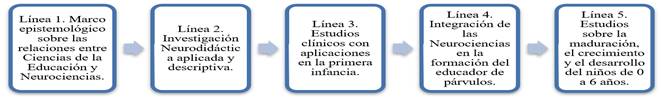

A partir de los metadatos de cada artículo y los esquemas de clasificación generados se identificaron las áreas de investigación de los estudios de base, con ajuste a la figura 4. Así, a cada documento de la muestra se le asoció un código de identificación dado su orden cronológico en la base de datos creada (disponible en: disponible en acceso abierto en: https://drive.google.com/drive/folders/125wwFgIaZEZy9xf2s2ELesdQ8uWiW0FA?usp=sharing), lo que hizo corresponder a las líneas de investigación y los aportes. La figura 5 muestra la clasificación de los artículos considerando las cinco categorías para determinar los aportes de las investigaciones.

En la línea 1, referido al marco epistemológico sobre las relaciones entre Ciencias de la Educación y Neurociencias, se identificaron 12 documentos, que representa el 24% de la muestra. Los temas de investigación en este grupo se refieren a: la construcción de puentes epistemológicos (13, 14, 16, 23, 31 y 35); la proposición de principios neuroeducativos (38); la fundamentación de los aportes de las Neurociencias a la Educación Infantil y sus implicaciones interventivas (39; 42); la comprensión neurocientífica del aprendizaje (48); la relación entre cerebro-aprendizaje-metacognición (50); y, la argumentación de la Neuroeducación como tendencia pedagógica contemporánea (46).

En la línea 2, sobre investigación Neurodidáctica aplicada y descriptiva, se le asociaron 4 documentos, que representa el 8% de la muestra, y los temas de investigación se centran en: los aportes de la Neurodidáctica a la inclusión y al desarrollo de la competencia comunicativa de niños en situación de riesgo biológico y social (22); las estrategias de educación emocional basadas en la Neurodidáctica (45); las relaciones entre las Neurociencias y la Neurodidáctica en el empleo educativo de las TIC (47); y, las contribuciones de la Neuroeducación y la Neurodidáctica en la formación de las estructuras mentales del niño (49).

En la línea 3, respecto a los estudios clínicos con aplicaciones en la primera infancia contiene 4 documentos, que representa el 8% de la muestra, referidos a: el estudio de la agenesia del cuerpo calloso (29); la influencia de la deformidad craneal derecha y el retardo del lenguaje del lactante (21); la neurocisticercosis en niños en edad preescolar (2); y, el empleo de las neuroimágenes en el diagnóstico de la anoftalmia/macroftalmia congénita neonatal y congénita bilateral (41).

En la línea 4, acerca de la integración de las Neurociencias en la formación del educador(a) de párvulos es contentivo de 9 documentos, que representa el 18 % de la muestra, y los temas se asocian a: los desafíos en la formación de maestras para la primera infancia (6); la integración de las Neurociencias en las mallas curriculares para la formación de docentes del área de Educación Infantil (9); la prevalencia de neuromitos en docentes (10, 44); el desempeño profesional de educadoras de la infancia y los niveles de conocimiento de las neurofunciones en los párvulos (17); los desafíos de las políticas públicas y educativas en la primera infancia y la formación de docentes (19); los roles en sala cuna del Técnico en Educación Parvularia (20); las Neurociencias Cognitivas y su enfoque neuroeducativo en la FID (36); y, la relación entre Neurociencias y FID (37).

En la línea 5, referido a los estudios sobre la maduración, el crecimiento y el desarrollo de niños de 0 a 6 años se encontraron 22 documentos, que representan el 42% de la muestra; estos dan cuenta de: los aportes de las Neurociencias Cognitivas a la estimulación auditiva de niños de 0 a 6 años (26); la neuroplasticidad a las propuestas de estimulación temprana (1); la validación y aplicación de marcadores neuropsicológicos del desarrollo infantil (3, 8); la nutrición infantil (4, 5, 7, 12 y 24); las alteraciones del neurodesarrollo infantil (11, 15 y 43); la actividad física y atención integral en la primera infancia (18); el desarrollo del cerebro social como fundamento de la alfabetización y el desarrollo cognitivo y lingüístico en la primera infancia (25); los trastornos de la comunicación y su diagnóstico neuropsicológico y logopédico infantil (27); la inclusión de niños con Necesidades Educativas Especiales por Autismo (28); la influencia de psicomotricidad en la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura, el autocontrol y la aceptación (30); la comprensión de la formación del niño en las etapas pre- y postnatal (32); la relación entre las inteligencias musical, viso-espacial, corporal-cinestésica y la creatividad en niños de 5 años (33); la prevalencia de dificultades lectoras (34); y, la integración sensorial y los trastornos asociados al aprendizaje lectoescritor (40).

El análisis porcentual de las líneas ubica a la 5 (42%) (estudios sobre la maduración, el crecimiento y el desarrollo de niños de 0 a 6 años), la 1 (24%) (marco epistemológico sobre las relaciones entre Ciencias de la Educación y Neurociencias) y la 4 (18%) (integración de las Neurociencias en la formación del educador(a) de párvulos), respectivamente, como los de mayor cantidad de documentos. En su interior se privilegian aristas de investigación específicas que guardan niveles de relación, incluso en las citas de autores de referencia. Así, en la línea 5 lo referido a la nutrición infantil (4 artículos) y las alteraciones del neurodesarrollo infantil (3 artículos) son las problemáticas con mayor cantidad de documentos, esto responde al crecimiento de niños y niñas con alteraciones nutricionales o trastornos del neurodesarrollo. Respecto del primero, el Informe Global de Nutrición (2020) en su reporte estadístico asegura que alrededor del 8,7% de los lactantes tienen bajo peso al nacer en América Latina y el Caribe, esta región experimenta una carga de desnutrición de niños y niñas menores de 5 años. La prevalencia del retraso del crecimiento es del 9,0% (significativamente más baja que el promedio mundial del 21,3%) y la media de sobrepeso es del 7,5%, la segunda más alta del mundo.

En el caso de los trastornos del neurodesarrollo, por colocar un ejemplo puntual, el estudio de prevalencia de Elsabbagh et al. (2012) refiere que aproximadamente uno de cada 160 niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista. Entre las razones que justifica el valor de los estudios en el tema de referencia se encuentran, las consecuencias que genera en los procesos de aprendizaje y de interacción social de los niños y niñas diagnosticados con alguna alteración de nutrición o del neurodesarrollo en sí.

En la línea 1, lo referido a la construcción de puentes epistemológicos entre las Neurociencias y las Ciencias de la Educación (5 documentos) cuenta con la mayor cantidad de documentos. Esto responde a la búsqueda de sinergias entre los marcos epistemológicos y metodológicos de ambas ciencias en la generación de investigaciones inter- y transdisciplinarias en contextos educativos. Otras de las discusiones al respecto colocan foco en los criterios de selección de los conocimientos neurocientíficos a transferir en el proceso educativo. En los últimos 20 años gana relevancia lo relativo a la formación inicial y continua de docentes en el conocimiento neurocientífico. En este punto de análisis, los límites del marco conceptual de la Neurodidáctica y los nodos teóricos de los que se nutre su corpus científico requieren de mayor argumentación desde el contenido de investigaciones teóricas y aplicadas.

Esta última debilidad constituye un sesgo epistemológico típico de las disciplinas en construcción, como es el caso de la Neurodidáctica. En este sesgo ha influido de forma notable la divulgación y atractivo cognoscente para la sociedad moderna de lo “neuro” (Cumpa-Valencia, 2019) y la proliferación recurrente de neuromitos (Jiménez & Calzadilla-Pérez, 2021; Varas-Genestier & Ferreira, 2017) que ha penetrado al campo de las Ciencias de la Educación y la Pedagogía General ponderando la actualidad por encima de la demostración y argumentación lógico-dialéctica para integrar y transferir conocimientos de naturalezas epistemológicas distintas. Finalmente, la diferencia porcentual de composición de los documentos por líneas responde a la pertinencia de las problemáticas de investigación de base.

RQ 2. ¿Cuándo y dónde se publicaron los trabajos identificados e incluidos en la muestra, y en qué idiomas?

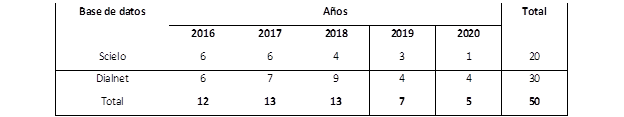

La muestra de este estudio comprende 50 documentos, la tabla 1 representa como el 40 % corresponde a los artículos publicados en revistas indexadas en la base SciELO y el 60 % en Dialnet. Los años de más publicaciones son 2016 y 2018. Los documentos indexados en ambas bases se refinaron de forma manual para su procesamiento por una de las bases de dato.

La clasificación de los artículos por base de datos y el predominio de artículos de revisión en un 62%, en menor volumen los de investigación en un 36%, y solo un 2% de experiencia; de modo que, el 98% de los documentos son artículos de investigación y revisión; lo que se ajusta por demás a las políticas editoriales de las revistas. Respecto del idioma, los 50 documentos son publicados en español, y 36 de estos también en inglés.

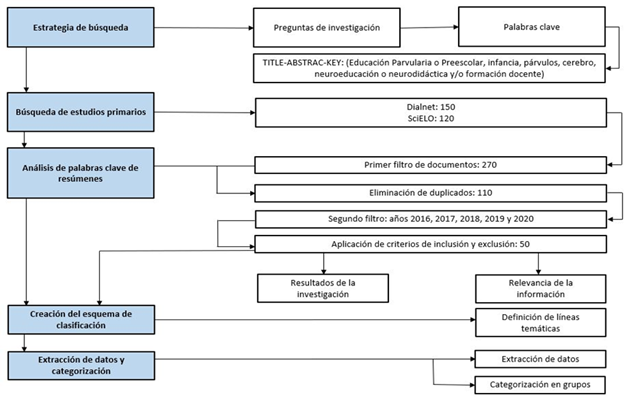

RQ 3. ¿Cuáles son las revistas (instituciones y países) con prevalencia de investigaciones sobre el tema?

Los artículos son publicados en 47 revistas. La tabla 1 evidencia que las revistas con mayor cantidad artículos publicados son las Revistas Latinoamericana de Educación Infantil (Dialnet), la Española de Nutrición Humana y Dietética (SciELO) y Dominio de las Ciencias (Dialnet); aunque no es significativo, por lo menos en las publicaciones de los 5 años en las que se realiza el presente estudio. Estas revistas pertenecen a 12 países, predominando las alojadas en instituciones de España (18 documentos) y Colombia (10 documentos), como se representa en la figura 6, lo que además se aprecia en la distribución por continentes en la figura 7.

En las figuras 7 y 8 se identifica que la cantidad de artículos sobre el tema es variable y no mantienen una agrupación significativa por países o continentes según la filiación institucional de sus autores. No obstante, en el análisis de rendimiento se encontraron números monográficos, como es el caso de Neurociencias y Educación Infantil (vol. 7, núm. l, 2018) de la Revista Latinoamericana de Educación Infantil, lo que evidencia la creación científica e interés creciente en el tema.

Asimismo, en los documentos publicados según la filiación del primer autor no se identifica consecutividad en la cantidad de publicaciones, entre las instituciones cuyos autores tienen más de una publicación se encuentran: Universidad de Jaén (3 documentos), Universidad de Chile (2 documentos) y Universidad Católica de Ecuador (2 documentos).

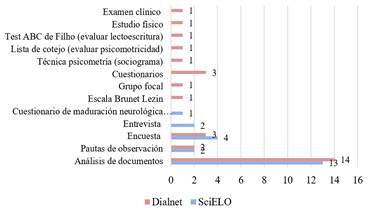

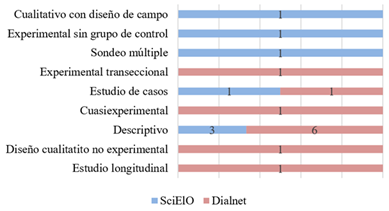

RQ 4. ¿Qué tipos de diseños metodológicos e instrumentos de investigación se utilizan?

La Figura 8 representa el análisis del diseño metodológico de los artículos de investigación (18 documentos), en esta se aprecia diversidad en cuanto a sus tipologías y el predominio de lo cualitativo, con prevalencia de los estudios descriptivos en ambas bases de dato. En los artículos de revisión (31 documentos) predominan los diseños descriptivos basados en el análisis documental o revisiones sistemáticas.

Fuente: los autores

Fuente: los autoresFig. 8 - Cantidad y tipos de diseños metodológicos en los artículos de investigación.

Los instrumentos descritos en los artículos de investigación y revisión (figura 9) se caracterizan por su diversidad y responden a múltiples paradigmas de investigación; no obstante, predomina: el análisis de documentos, el cuestionario, la encuesta y la observación. Estos son los más empleados en las investigaciones y revisiones originados desde la mirada de las Ciencias Sociales y de la Educación. Se identificaron documentos cuyo estudio interdisciplinario determinó el empleo de instrumentos con objetivos más específicos, por ejemplo: el Test ABC en la evaluación de la madurez para aprender lectoescritura, el Test de Oseretzk para evaluar psicomotricidad, el examen clínico para el estudio del complejo TORCHS (Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovirus, Herpes Virus y Sífilis) y el PCR TR (Reacción de Cadena de Polimerasa en Tiempo Real), el ultrasonido (ocular y transfontanelar), el ecocardiograma y la resonancia magnética.

RQ 5. ¿Qué sesgos se identifican en los documentos respecto de la formación del docente de Educación Parvularia?

El análisis de rendimiento y contenido permitió abstraer sesgos por líneas, con incidencia en la formación del docente de Educación Parvularia. En los trabajos de la línea 1 se identificó débil argumentación de la congruencia epistemológica y homeostasis entre Neurociencias y Ciencias de la Educación (en la fundamentación de nodos de integración de ambas ciencias, la elaboración de principios neuroeducativos y la explicación neurocientífica del aprendizaje humano). Como se explicita en los trabajos de Calzadilla-Pérez (2017) la definición de conceptos de Neuroeducación, Neuropedagogía y Neurodidáctica no se percibe entre las construcciones epistemológicas priorizadas en las publicaciones. Esta limitación tiende a restringir las futuras aplicaciones y la elaboración de estrategias interventivas, y su integración más pertinente en las mallas curriculares para la FID.

El estudio a profundidad del contenido íntegro de los documentos asociados a las líneas de investigación 2 y 4 manifestó que en el campo de la Neurodidáctica las investigaciones predominantes son revisiones, aún se carece en cantidad de estudios aplicados y de evaluación curricular que contribuyan a la actualización científica de planes de estudio para la FID de Educación Parvularia. En este punto se reconocen los aportes de los trabajos de Calzadilla-Pérez (2017), Mera (2019) y Zabalza Beraza & Zabalza Cerdeiriña (2018).

En la línea de investigación 3 los estudios publicados muestran dispersión en los temas, y son referentes a patologías específicas, que ciertamente afectan la salud de niños y niñas.

Los trabajos de la línea de investigación 5 muestran a la Educación Parvularia como contexto de investigación, desde la que predominan estudios sobre la madurez, el crecimiento y el desarrollo de los párvulos en campos diversos y en los que aún no se observa continuidad en el tratamiento de las líneas de investigación; aunque, predomina lo referido a la importancia de la nutrición del niño y la niña de 0 a 6 años, los trastornos del neurodesarrollo y la evaluación de marcadores neuropsicológicos, este último vinculado a la alfabetización inicial.

Lo planteado apunta a la necesidad de establecer líneas de investigación e innovación pedagógica, que comprometan a la formación investigativa de docentes; todo ello en coherencia con las políticas públicas de la Educación Parvularia, su currículo y los sesgos que aún persisten en la relación entre Ciencias de la Educación y Neurociencias para fundamentar nuevas teorías y estrategias interdisciplinarias para la primera infancia y la preparación de las familias.

Discusión

La investigación respecto de la formación en Neurodidáctica en las prácticas universitarias de educadoras de párvulos comprende perspectivas diversas respecto de la sinergia entre las políticas de educación pública vs. formación de docentes vs. conocimiento neurocientífico. Los estudios documentados (n=50) corroboran la multiplicidad de líneas de investigación, contextos y abordajes. La pertinencia del estudio realizado encuentra un espacio de argumentos en la sinergia del contenido de los artículos de la muestra y los referentes curriculares, connotando los aportes de las BCEP (MINEDUC, 2018) y el MBE-EP (MINEDUC, 2019).

En este orden de ideas, uno de los determinantes de modificación de las BCEP (MINEDUC, 2018) lo constituyó “la actualización permanente de los avances en el conocimiento sobre el aprendizaje y el desarrollo en esta etapa de la vida y los aportes en el campo de la pedagogía del nivel de educación parvularia” (p. 9). De ahí que, en su acápite “Fuentes” se explicite dicha actualización en los aportes derivados de “disciplinas y ciencias, especialmente de las neurociencias y de las ciencias de la educación” (MINEDUC, 2018, p. 11). Además, pondera a las “Investigaciones y requerimientos que provienen del campo de las neurociencias aplicadas a la educación” (MINEDUC, 2018, p. 12).

Entre los aportes del conocimiento neurocientífico para la actualización de las BCEP se destaca: 1) la comprensión de prácticas saludables permanentes relacionada con el sedentarismo, la falta de movimiento y la alimentación poco saludable; 2) la incorporación de acciones educativas para abordar los factores socio-ecológicos que afectan la sostenibilidad ambiental; 3) el dominio del desarrollo de la estructura cerebral y su plasticidad; 4) la fundamentación de la calidad de los ambientes para el desarrollo de capacidades físicas, sociales, emocionales, cognitivas y de lenguaje; y, 5) la comprensión de la influencia de las emociones en los procesos psicológicos (MINEDUC, 2018).

La dinámica integradora de los referentes expuestos ubica la mirada en la formación de un docente que coloque sus percepciones y competencias en la educación integral de los niños y las niñas como protagonistas. Desde esta perspectiva resulta esencial comprender cómo aporta el conocimiento neurodidáctico a la comprensión de las exigencias que emanan de los dominios, criterios y descriptores del MBE-EP (MINEDUC, 2019). Este se establece como un marco estructurado para la reflexión de la práctica pedagógica que conduce a definir metas de mejora continua y trayectorias formativas para una enseñanza de calidad. Además, en el MBE-EP adquiere relevancia el ofrecer tratamiento a los saberes pedagógicos y disciplinares por su relación con el concepto de trayectoria educativa visto como el recorrido que realizan los niños y las niñas en el sistema educativo (MINEDUC, 2018)

En otro orden, la Ley No. 20.529 es el marco jurídico del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. Esto supone el dominio de conocimientos neurocientíficos desde un enfoque pedagógico en su doble función: 1) constituir base de la evaluación indicativa del desempeño conducida por la Agencia de Calidad de la Educación (Congreso Nacional de Chile, 2011) y (Congreso Nacional de Chile, 2012) instituirse como marco orientador de buenas prácticas de enseñanza (MINEDUC, 2019).

Sin embargo, el mayor ascenso en el estudio crítico de los referentes expuestos lo constituye la identificación de las líneas de investigación actuales y los temas en que se requiere de futuros estudios y cuyos conocimientos aporten como núcleos de conocimientos al proceso de formación inicial. Ante el desafío de construir e innovar conocimientos pedagógicos y disciplinares desde la formación en neurodidáctica se requiere de contextos de intervención y participación en la investigación cuya experiencia, resultados y compromiso social con la calidad de los futuros docentes para la Educación Parvularia cuente con altos niveles de calidad. A tales efectos se pondera que esta carrera de Educación Parvularia asume el desafío de formar profesionales desde una perspectiva integradora de aprendizajes, centrado en la construcción y la renovación de conocimientos, desde una perspectiva socio crítica del perfil de egreso y las competencias intrínsecas a la profesión.

Finalmente, los criterios establecidos en el protocolo de investigación y las preguntas contribuyeron en este estudio a la delimitación de líneas desde el análisis del contenido íntegro de los artículos. De estas se establecieron sesgos para delimitar futuras investigaciones; todo esto aparejado a los criterios de rendimiento en cuanto a las revistas, idiomas, instituciones, entre otros. En general, las temáticas investigadas por líneas permitieron reconocer los ejes desde donde se fundamentan los referentes curriculares e indicativos del desempeño de la calidad en la Educación Parvularia, en coherencia con políticas públicas. Si bien se reconoce el valor del conocimiento neurocientífico en el proceso educativo, la generación de su enfoque neurodidáctico podría orientarse hacia la explicación teórico-conceptual de su integración desde la FID, dado su valor como insumo para actualización curricular de carreras como oportunidad para la mejora continua.

Conclusiones

El aporte principal del artículo radica en la construcción de una revisión sistemática mediante el análisis de artículos en acceso abierto publicados en revista indexados en las bases de datos SciELO y Dialnet entre los años 2016 y 2020. Con base al objetivo, la revisión sistemática permitió analizar el comportamiento de una muestra de documento en los que se abordan investigaciones respecto del conocimiento neurocientífico que aportan a la formación en neurodidáctica del educar de párvulos.

Los resultados permitieron identificar líneas en los que han construido aportes de investigaciones documentales y aplicadas. No obstante, se alienta a la investigación interdisciplinar que permita integrar herramientas orientadas al desarrollo de prácticas educativas con el propósito de fortalecer los niveles de calidad mediante la integración del conocimiento neurodidáctico de sus profesionales.

La disparidad en cantidad de documentos y problemáticas que en estos se aborda responde, en parte, a las políticas de los sistemas educativos de los países. De esto se desprende como sesgo el reconocer la existencia de temas que requieren de estudios aplicados y teóricos en este campo y que aún no alcanzan el nivel de tratamiento requerido, en particular lo referido al marco conceptual de la Neuroeducación con un enfoque pedagógico y los principios de esta; las estrategias neuroeducativas derivadas de esta como tendencia pedagógica del siglo XXI; la estandarización de criterios para la transferencia del conocimiento neurocientífico en la Educación Parvularia; la validación de los núcleos del conocimiento neurocientífico en la formación de docentes para la Educación Infantil; la intervención neuroeducativa de niños y niñas con diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo; y, el perfeccionamiento de políticas educativas públicas referidas a la infancia basadas en la evidencia de estudios neuroeducativos aplicados.

En relación con el protocolo de investigación utilizado en futuros estudios, es factible la ampliación de los criterios de inclusión y exclusión, así como el análisis de documentos indexados en otras bases de dato. Esto permitirá concretar el mapeo científico del tema como estudio bibliométrico. Entre las limitaciones metodológicas se identifica que en las investigaciones analizadas no es posible evidenciar con claridad las estrategias neurodidácticas concretas para la Educación Parvularia en tanto se privilegia la discusión sobre los conocimientos que requiere dominar el docente para resignificar sus prácticas de enseñanza.