Introducción

El desarrollo actual de los procesos productivos, se rige por la necesaria interrelación de los diversos actores que en ellos intervienen. Esta interacción exige profundos cambios en la forma de organizar la actividad con una mirada a la cooperación como concepción para el establecimiento de alianzas estratégicas entre las formas organizativas de producción, los centros de generación de conocimientos y los gobiernos.

Esta cooperación debe estar orientada a satisfacer las necesidades de respuesta rápida a las demandas de producción que se establezcan como fin supremo, a la inserción de procesos innovativos que puedan reducir los costos de los procesos, a la diversificación de las producciones, así como al acceso a conocimientos no disponibles internamente y que pueden contribuir a las mejoras y éxito de sus empeños.

En los territorios existen demandas que se relacionan con las necesidades de desarrollo económico y social cuya satisfacción requiere la aplicación de conocimiento intensivo. El valor del capital intelectual como activo intangible ha ganado relevancia en las organizaciones empresariales, convirtiéndose en fuente de ventaja competitiva (Soto et al., 2021).

La descentralización en la toma de decisiones a nivel local, favorece el establecimiento de estrategias que, ajustadas a las características propias del territorio, puede establecer modos de hacer en sus procesos en correspondencia con las potencialidades que le ofrecen sus recursos materiales y humanos y las conexiones estrechas entre las diferentes instituciones y centros de investigación.

En los procesos agroalimentarios es decisiva la gestión productiva regional y local, con aplicación de los conocimientos y experiencia científica, no solo en términos estrictamente vinculados a la cosecha e industrialización de las producciones, sino a una mirada a la demanda de la multidisciplinariedad que alcanza la gestión de los recursos, la logística y el encadenamiento con otros sectores, el incremento del valor agregado, la eficiencia, gestión material, energética y de la calidad.

Estudios recientes han efectuado propuestas metodológicas para el desarrollo de procesos y la asimilación de tecnologías en proyectos de desarrollo local para procesos agroalimentarios (Pérez et al., 2021) en cuyo enfoque también se ha considerado la gestión de la inocuidad alimentaria en estos procesos (Pérez et al., 2020).

Sin embargo, en este campo existen potencialidades no exploradas totalmente que abarcan un enfoque comercial, de economía cíclica, minimización de los impactos ambientales y el aprovechamiento integral de los recursos disponibles, incluyendo subproductos y residuos.

La producción de alimentos, constituye un sector estratégico en Cuba, al que se presta un especial interés. La producción de carne porcina constituye una actividad de gran relevancia por lo que se fomenta y se hace extensiva a través de las diversas formas productivas a nivel local.

Las estrategias de crecimiento descentralizado de la producción porcina han permitido que el municipio Placetas se convirtiera en el de mayor desarrollo en estas producciones en el país para lo cual se han establecido políticas destinadas al incremento de esta producción. Existen otras posibilidades de desarrollo como los servicios científico técnicos, los procesos de inseminación y reemplazo genético, la producción de derivados cárnicos en instalaciones industriales por desarrollar, el reciclaje de los subproductos que se generan en el sacrificio animal y el procesamiento industrial hacia la alimentación porcina, entre otros, que le confieren al proceso una concepción circular y sientan las bases para el establecimiento de un sistema integral de negocios en torno a la producción porcina.

Estas razones conducen a la necesaria búsqueda de alternativas que tengan en cuenta los retos y desafíos que enfrenta este importante sector. Este estudio tiene como objetivo argumentar las oportunidades, particularidades y posibles impactos que puede generar la formación de un clúster porcino en el municipio Placetas como vía para elevar la producción porcina, ajustado a las características de esta localidad y contando con la cooperación entre los actores implicados en esta actividad.

La producción porcina y las perspectivas de su desarrollo a nivel local en Cuba

La carne de cerdo es la de mayor producción y consumo en el país. La marcada demanda del producto, responde a que es considerado tradicionalmente, un componente esencial en la alimentación del cubano, respaldada por su presencia en la cultura culinaria y avalada por sus aportes nutritivos. Influyen además otras ventajas productivas vinculadas a una base alimentaria que, como en la ganadería, puede reforzarse con subproductos y residuos de la industria azucarera, pero con ciclos reproductivos y de ceba mucho más cortos, facilidades en su manejo por productores pequeños y medios y enormes potencialidades para el incremento del valor agregado de sus productos, subproductos y residuos.

En Cuba existe experiencia en el desarrollo de la actividad porcina. Le favorece un fuerte potencial genético que garantiza la reproducción a partir de animales eficientes. Sin embargo, en los últimos años se constata un retroceso en los niveles de producción. Las causas que se atribuyen al descenso en su producción radican, en lo fundamental, en la insuficiente disponibilidad de piensos. En la cría intensiva, con alta dependencia de las importaciones, el gasto por concepto de la adquisición de este alimento animal representa un componente importante del costo de producción y una limitante para el crecimiento de la masa porcina.

En aras de encontrar alternativas que reviertan esta situación, se han puesto en marcha estrategias en las que se insertan los resultados de la ciencia, acudiendo al empleo de acciones dirigidas a la transformación de ideas en procesos organizativos para su transferencia a la práctica, teniendo en cuenta la interacción con el entorno, para ser aplicados en todos los procesos asociados a este objetivo, desde la genética hasta la intensificación material y energética de los procesos agrícolas e industriales.

Asimismo, se ha fomentado la producción nacional de cereales y tubérculos y su tratamiento industrial, estableciendo el uso de dietas clásicas a base de maíz y soya combinadas con fuentes alimenticias alternativas como arroz partido, harinas de granos y tubérculos, sebo bovino, melazas y otros derivados de la producción de azúcar (Estévez, 2016), aspecto que modifica la matriz alimenticia al incorporar componentes de origen nacional.

En este particular se ha prestado especial atención pues esta producción, en sí misma, es gran consumidora de alimentos de origen agropecuario que puede competir con el destino industrial o el consumo humano directo.

Por otra parte, su crianza genera residuales que producen una elevada contaminación hídrica, con particularidades que favorecen el uso de sistemas de tratamiento de sus residuales siendo una solución destinarlos a la digestión anaeróbica (DA) para la producción de biogás (Suárez et al., 2021). Aunque en el municipio se han dedicado esfuerzos importantes a la DA, aun no se cuenta con una política integral de aprovechamiento energético con el empleo de esta fuente.

Los preceptos anteriores y las experiencias constatadas en otras regiones del mundo (Hadad et al. 2019; González et al., 2021), apuntan hacia la creación de clústeres como forma de cooperación para lograr el incremento de la producción de carne de cerdo, velando por el cumplimiento de los requerimientos de su alimentación y tratamiento a la contaminación, en la que se aplique las mejores experiencias acumuladas y que contempla a su vez, un importante valor añadido, al contribuir a favorecer el desarrollo local en las regiones donde se establece.

Los clústeres como modalidad de cooperación para el desarrollo local.

El desarrollo social y económico en una localidad, se encuentra estrechamente relacionado con la capacidad que tengan sus principales actores para identificar oportunidades y aplicar con eficiencia los recursos disponibles para obtener soluciones creativas y viables a los problemas de su territorio. La creación de vínculos entre las empresas y los centros de investigación para conseguir el apoyo e intercambio de experiencias vinculadas a una actividad determinada, resulta esencial.

La creación de clúster, término asociado por Porter (1991) a una agrupación de empresas, centros de investigación y organizaciones de apoyo vinculados a una determinada actividad, puede ser considerada como un mecanismo de cooperación que puede tributar exitosamente a este fin.

Los clústeres o agrupaciones, constituyen conjuntos de empresas, generalmente del mismo sector o en un mismo entorno geográfico, que deciden realizar conjuntamente determinadas actividades y que adquieren un compromiso que implica el establecimiento de acuerdos para el intercambio de información, buenas prácticas, vigilancia tecnológica conjunta, etc. Tienen como característica que en muchos casos suelen tener un carácter local y están apoyadas por las administraciones regionales en un tipo de actividad específica, las que se pueden formalizar mediante cooperativas de empresas en las que se combina la independencia en el funcionamiento de cada una de ellas y el sometimiento a estrategias colectivas (Hidalgo et al., 2002).

De acuerdo con investigaciones realizadas por Roldan (2013), el surgimiento de los clústeres se debe a un proceso natural generado por la concentración de firmas en busca de reducir los costos de transportación acercándose a los recursos naturales y a los mercados, en forma de encadenamientos, por tendencias al aglutinamiento de entidades por atractivos de confianza o intereses múltiples entre empresas competidoras, proveedores, actividades de apoyo, productores de insumos y servicios. Sin embargo, el propio autor plantea la necesidad de promover su formación generando crecimientos más acelerados que el logrado de forma espontánea.

La revisión de los aspectos conceptuales referidos a estas asociaciones, muestra como tendencia las del mercado, pero en el caso de los clústeres dedicados a la producción porcina, en sus lógicas de intervención, no siempre logran desplegar todas las posibilidades que circulan alrededor de este sector. Desde el punto de vista práctico, la propensión es a considerar una estructura conformada por los centros de crianza porcina enlazados con unidades productoras o comercializadoras de alimento animal, las unidades comercializadoras con una infraestructura que incluye la industria procesadora de cárnicos y los vínculos con los suministradores, las entidades generadoras de conocimientos y el gobierno. Sin embargo, otros factores como la intensificación energética, el despliegue de todo el abanico de aprovechamiento de residuos y recursos y las ofertas de servicios científico-técnicos no siempre son bien estructurados.

Por su parte, McCormick (2005) pondera el papel que en la estructura de los clústeres debe jugar la previsión tecnológica a través del accionar de sus universidades o centros de investigación constituyentes, contribuyendo a la gestión del desarrollo regional con una visión proactiva de la creación.

El análisis de estas tendencias conlleva a la necesaria concentración de los esfuerzos de los actores implicados en esta actividad para lograr el salto productivo en la producción porcina, pues la determinación de las potencialidades, las debilidades existentes, el esfuerzo colectivo y el compromiso adquirido con esta actividad, puede generar mayores beneficios, tales como los que reporta Costa (2009):

Servicios de información, que permiten mejorar las condiciones de competencia, centrándose en ofertas y demandas de insumos, compras en común, subcontratación y producción conjunta.

Soporte técnico especializado y a poca distancia, facilitando la velocidad de respuesta y permitiendo mejorar la productividad y confiabilidad.

Integración de un programa de transferencia de tecnología a las empresas asociadas.

Formación profesional para personal de los diversos niveles de las empresas asociadas, en las áreas técnicas, productivas, administrativas y de marketing.

Promoción y establecimiento de sistemas de calidad en las empresas, que les permite alcanzar una competitividad adecuada.

Una gran experiencia en esta actividad lo reporta el Centro de Estudios Porcinos (CEP) perteneciente al Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida, institución dedicada al control de la cría de cerdos y su producción sostenible donde se ha realizado investigaciones para la mejora y eficiencia productiva del sector porcino, el control ambiental, el consumo de pienso y agua, las emisiones de gases, entre otros temas de interés de esta actividad.

La dinámica del trabajo en el clúster y el necesario acercamiento que se produce mediante la cooperación y la colaboración, favorece la generación de sinergias pues, aunque cada una de las partes tiene definido su rol dentro de la actividad, existe una marcada interdependencia para la consecución de los objetivos trazados.

Desafíos y oportunidades para la formación de un clúster porcino en Placetas

Placetas es considerado el municipio central de Cuba en términos geográficos, y se encuentra ubicado en la región centro oriental, al suroeste de la provincia de Villa Clara. Por su extensión territorial de 656,47 km2, ocupa el sexto lugar entre los 13 municipios que conforman la provincia y su población media es de 67 408 (ONEI, 2018).

Su actividad económica fundamental en la actualidad es, en gran medida, la producción agropecuaria en los renglones de granos, ganado porcino, la producción lechera y de caña de azúcar, conformada por el sector estatal que comprende las empresas agropecuarias y otras entidades que desarrollan actividades agrícolas y pecuarias, y el sector no estatal, que abarca las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y finalmente, los pequeños productores privados dispersos.

Específicamente, para la producción porcina, el territorio cuenta con alrededor de 350 productores individuales, cuya producción ha rebasado en varias oportunidades las 5000 toneladas de carne, concentradas en varias formas productivas. Los destinos fundamentales son el turismo, la industria cárnica y la comercialización directa en el territorio.

La principal limitante al desarrollo porcino, al igual que en el resto del país, es la producción eficiente y sostenible de alimento animal, existiendo además una problemática importante asociada a esta producción que está referida al vertimiento de los residuales originados en este proceso, que de no ser tratados adecuadamente se convierten en un problema medioambiental.

La contaminación generada puede afectar al microambiente, es decir, a la granja misma, pues la exposición a los gases producidos (amoníaco, sulfuro de hidrógeno, metano y dióxido de carbono) representa riesgos directos a la salud de los trabajadores y los cerdos y, al ambiente de forma general, al contribuir al efecto invernadero (Landin, 2020).

Para enfrentar este desafío, se ha trazado una estrategia , a partir de la industrialización de la yuca, atendiendo a las múltiples ventajas de su cultivo (Beovides et al., 2013) y a su composición química, con un alto contenido energético aunque de bajos niveles proteicos (Ochoa et al., 2014) que posibilitan la elaboración de harina de yuca destinada a sustituir parte de los componentes energéticos en las formulaciones de piensos para la ceba porcina.

Una población porcina de 95 kg de peso vivo promedio, capaz de producir 5000 toneladas anuales, es del orden de los 52 600 animales cebados anualmente. Si se consideran dos períodos de ceba anuales y que se alcance como promedio 12 crías por reproductora, el estimado de población porcina activa del municipio será de 38 500 cerdos en diferentes edades y pesos promedios, sin incluir los machos reproductores y otras formas de crianza no incluidas en el compromiso productivo, coincidiendo con la estimada previamente (Suárez et al., 2021).

Por esas razones, se han aplicado medidas encaminadas a la reducción del volumen y la carga contaminante de los vertimientos de efluentes a la cuenca acuífera del Río Zaza, implementado políticas encaminadas a la creación de sistemas de DA de los residuales con efectos positivos, reduciendo la carga contaminante a valores aceptados por las instituciones encargadas del control ambiental.

Existen experiencias que pueden ser aplicadas y que garantizan adecuados niveles de remoción de la materia orgánica y por tanto de la contaminación hídrica en los efluentes de los biodigestores las que se resumen en:

El predominio de granjas muy pequeñas y pequeñas que con poca frecuencia superan los 3000 cerdos en cada localización y que, con independencia del tamaño y del grado de efectividad, tienen sistemas de tratamiento de sus residuales.

El uso de sistemas de limpieza con consumo eficiente de agua que permite obtener residuales concentrados en sólidos volátiles (SV) y sólidos solubles totales (SST) que hacen mínimas las demandas volumétricas de los biodigestores.

Una relación carbono/nitrógeno adecuado, dado por el uso de dietas que no exceden los niveles proteicos demandados en cada fase de la crianza.

La presencia de sólidos muy biodigeribles en sus residuales que reducen las demandas de hidrólisis previa a la etapa de acidogénesis. Estos sólidos generalmente provienen de dietas ricas en carbohidratos, entre ellos mieles de la caña de azúcar y sus productos fermentados y otros alimentos no tradicionales como los piensos de residuos de destilerías de alcohol (Castro & Martínez, 2015).

Los aspectos anteriores favorecen el logro de resultados de remoción de contaminantes aceptados por la legislación, indicadores de calidad de los efluentes por debajo de estándares internacionales y reducción de las exigencias de los tratamientos requeridos, evitando el uso de post-tratamientos exigentes, como los aerobios, para reducir el contenido de nitrógeno (Garzón & Zúñiga, 2014).

La inversión en un proyecto de biogás tiene un período de recuperación rápido y permite costos de producción menores, a la vez que se crea fuentes adicionales de trabajo (Braun, 2013). El efluente resultante se puede emplear como biofertilizante para el abono de cultivos.

Sin embargo, el biogás producido no se utiliza de manera efectiva como fuente energética, siendo su empleo esencialmente con fines domésticos por algunos productores que residen en zonas cercanas a donde se genera.

Resulta conveniente integrar material y energéticamente la producción de alimento animal y la crianza porcina. Por ejemplo, el proceso de secado de granos y tubérculos, como la deshidratación de la yuca para la producción de harina, lleva implícito un alto consumo de energía calórica. Adicionalmente, los residuos agropecuarios provenientes de las producciones de forrajes, viandas y granos, aunque son destinadas a la alimentación porcina, no están disponibles para la DA pero resulta conveniente el procedimiento de secado empleando fuentes energéticas renovables.

Conviene subrayar que el municipio cuenta con instalaciones cuyos procesos de producción generan residuos que pueden ser empleados como fuente para la alimentación porcina y como materia prima para la DA. Tal es el caso de la Pasteurizadora Cubanacán, complejo lácteo que, durante la producción de leche, queso y yogurt de soya, genera residuos, que no reciben un tratamiento adecuado y sus destinos pueden ser aprovechados a favor de este objetivo.

En cuanto al procesamiento de la carne porcina, resulta indispensable disponer de un matadero para el sacrificio de los cerdos, en la que se realice las prácticas operacionales de forma segura y controlada para el desangrado, la obtención de subproductos y su disposición al considerar la sangre y los huesos como componentes para elaborar harina considerada un complemento a los piensos.

Las razones constatadas, constituyen potencialidades que avalan la creación de un clúster porcino en el municipio de Placetas, que opere sobre la base de una economía circular con la integración material y energética, que cuente con la participación y colaboración del sector empresarial local, las instituciones científicas vinculadas a su desarrollo y el gobierno de la localidad, donde se aprovechen las mejores experiencias productivas acumuladas que se relacionan con la crianza de cerdos desde la reproducción hasta la ceba, las potencialidades para su producción y el tratamiento industrial de los cultivos, residuos agropecuarios y de la propia producción porcina, con el objetivo de reducir la importación de componentes proteicos y energéticos en los piensos contando con el aprovechamiento de los residuales porcinos, cárnicos y lácteos como recurso energético renovable.

Objetivos, estructura y particularidades del clúster porcino

Los objetivos a perseguir con la implementación del clúster porcino son:

Diagnosticar la situación actual de la producción de carne porcina en el país, a nivel provincial y en el municipio para determinar las oportunidades y amenazas existentes en cuanto a esta actividad.

Identificar los posibles productores de las diversas formas económicas, las empresas encargadas del procesamiento y distribución, los centros de generación de conocimientos implicados en aportar los resultados científicos y su aplicación y los actores del gobierno encargados con el control de esta actividad.

Identificar la infraestructura en que se sustentará el clúster, así como el ordenamiento, la articulación y el encadenamiento de los diferentes eslabones que intervendrán en la cadena productiva para la producción de la carne de cerdo.

Formular un plan estratégico que cuente con la participación activa y colaborativa de los actores que conforman el clúster a través de cual se establezcan los proyectos para desarrollar la actividad prevista.

Identificar los impactos económicos, ambientales y sociales que se derivan de las acciones a desarrollar y que permitan la toma de decisiones en la coordinación y funcionamiento del clúster.

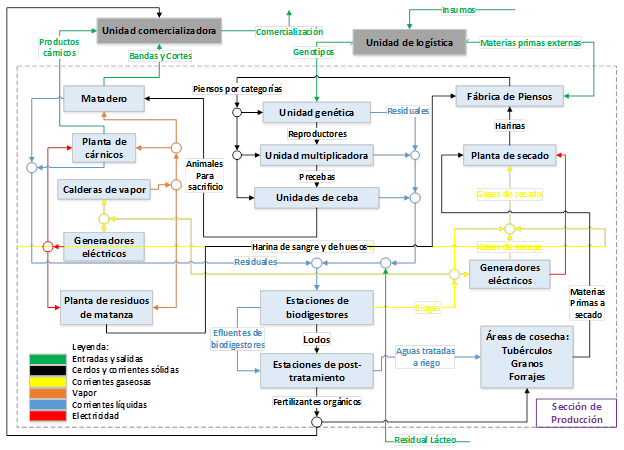

En el diagrama (Figura 1) se muestra la estructura e integración material y energética propuesta para la Sección de operaciones del clúster porcino en este municipio. Se detalla el comportamiento de la Sección de producción, su vínculo con la Sección de comercialización y la Sección logística.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFig. 1 - Diagrama de estructura e integración material y energética propuesta para la sección de operaciones del clúster porcino en Placetas.

La Sección de producción es el componente más amplio del clúster. Sus procesos principales son el desarrollo genético, la reproducción o multiplicación y la ceba porcina, la cosecha de granos, tubérculos y forrajes, los procesos de secado, elaboración de piensos, sacrificio y tratamiento de cárnicos, tratamiento de residuos de la matanza y los sistemas auxiliares formados por las estaciones de biodigestores, generadores eléctricos y de vapor y post-tratamientos.

Las principales corrientes de proceso son los animales en sus diferentes estadíos, desde genotipos hasta cebas para sacrificio, las diferentes materias primas para la elaboración de piensos y los piensos en sus categorías con destino a las formas previstas de producción porcina y los productos comercializables, bandas, cortes y productos cárnicos múltiples.

Como recursos que pueden ser destinados a la generación de corrientes auxiliares se encuentran los residuales porcinos, cárnicos y lácteos (de generación externa y uso en el clúster) y como corrientes auxiliares, el biogás, vapor y electricidad. Adicionalmente se generan otros recursos como los efluentes de los post-tratamientos que son destinados a la fertilización y riego de las áreas de cosecha y los fertilizantes orgánicos que pueden ser comercializados o utilizados en el propio proceso.

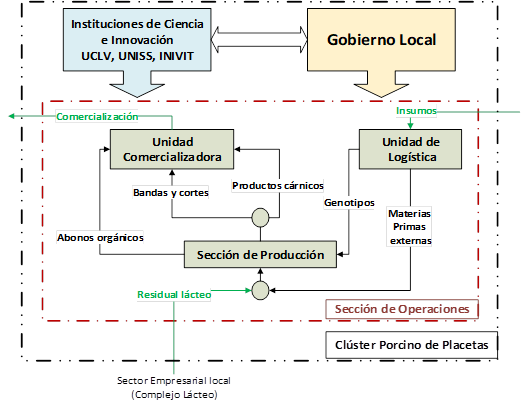

La integración de la Sección de operaciones con los centros de generación de ciencia e innovación, en este caso fundamentalmente la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), la Universidad “José Martí” de Sancti Spíritus (UNISS), el Instituto Nacional de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT) y el gobierno local, completan la estructura propuesta para el clúster porcino en Placetas, diagrama que se muestra en la figura 2.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFig. 2 - Diagrama de la estructura propuesta para el clúster porcino en Placetas.

En esta estructura se aprecian los vínculos de la integración material dentro de la Sección de operaciones del clúster y sus nexos con el exterior que se logran minimizar, reduciéndose solo a la comercialización de la producción o los servicios científico-técnicos del clúster con requisito de máximo valor agregado, insumos no disponibles a través de la gestión propia de la asociación y residuos proporcionados por entidades del sector empresarial local con ventajas mutuas.

Impactos del clúster porcino para la localidad

Los actores de una localidad son quienes, finalmente, hacen que las regiones sean más o menos dinámicas, pues unido al progreso económico también resulta necesario prestar atención a las necesidades básicas de los pobladores como la infraestructura educativa, de salud, comercial y vial, en un ambiente atractivo que satisfaga las necesidades del crecimiento y desarrollo de la localidad.

La formación del clúster porcino en Placetas, con la característica de operar en un mismo entorno geográfico, y que su generación obedezca como respuesta a políticas dirigidas a este sector en el territorio, permite una mayor aproximación a los insumos necesarios, que evita la dependencia externa y por consiguiente posibilita un ahorro por concepto de transportación, cercanía y concentración de la mano de obra que garantice que sea más estable en el tiempo ante los posibles cambios económicos, favorezca establecer planes a mediano y largo plazo, posibilite la creación de nuevos productos que sustituyen importaciones, la satisfacción de las demandas del mercado interno así como el incremento de las posibilidades de exportación.

Desde el punto de vista social, con la puesta en marcha del clúster porcino en la localidad, se pueden generar impactos positivos entre los que se pueden distinguir la apertura de empleos directos, pues la propia dinámica en su funcionamiento demanda emplear mano de obra que posibilite el encadenamiento de las operaciones que precisa esta modalidad en los diferentes procesos: la producción de cultivos, procesamiento de los alimentos, el manejo y la atención de los animales, de las instalaciones del biogás, entre otras acciones lo que favorece mayores ingresos y mejorías en los servicios.

Ambientalmente, contribuirá a la reducción de la carga contaminante como consecuencia de las excretas porcinas los que serán aprovechados para la producción local de biogás.

El despliegue de las actividades propias de esta asociación, pueden servir como catalizador en la determinación y solución de contradicciones en el municipio, que puede provocar rupturas en la cotidianeidad al crear nuevos espacios de participación que enriquecen el aporte social, el reconocimiento público y la vida espiritual de las personas involucradas (Garcés & Riera,2014) y que por tanto, pudiera contribuir a favorecer el mejoramiento del entorno social al cobrar mayor vitalidad, la interacción con otras instituciones, que ofrece la oportunidad de trabajar con profesionales de alto nivel y que a su vez, estos puedan retroalimentarse de las mejores experiencias en la práctica, una mayor presencia del producto en el mercado y la expectativa de un impulso al desarrollo económico y social endógeno a mediano y largo plazo.

Conclusiones

El reordenamiento en la actividad productiva ante el contexto actual de desarrollo del país, es necesario la búsqueda de alternativas para incrementar los niveles de producción que satisfaga la demanda del mercado interno, atemperadas a las potencialidades que desde lo local pueden ser aprovechadas a partir de sus propios recursos y capacidades tecnológicas, que posibilitan el cumplimiento de los objetivos económicos trazados.

Desde esta perspectiva puede ser válida la creación del clúster porcino, como forma de cooperación y acción conjunta, orientada a la concentración de los esfuerzos de todos los actores implicados, que descansa en el compromiso colectivo, al fortalecer alianzas entre las entidades productivas, de investigación y el gobierno ante la necesidad de crear capacidades para impulsar la producción de carne porcina en el territorio, con la correspondiente sustitución de importaciones, el establecimiento del necesario encadenamiento productivo y satisfacer la demanda de los mercados locales.

La creación del clúster porcino puede ser considerado una demostración del papel transformador del conocimiento, al contribuir a valorar los progresos, la aceptación y el apoyo de los actores locales a esta importante tarea que propicia el desarrollo socio económico gradual de un municipio, basado en un carácter endógeno, que aprovecha las potencialidades existentes, la experiencia acumulada y la implementación de una estrategia trazada en la que es posible la obtención de impactos positivos en el orden económico, social y ambiental.