Introducción

En las últimas décadas, nuestro planeta se encuentra atravesando por problemas ambientales a causa del aprovechamiento desmedido de los recursos naturales y la polución. Dicho escenario está provocando modificaciones drásticas en la naturaleza, lo cual se evidencia en problemas como el cambio climático, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la extinción de especies, entre otros (Gonzales et al., 2014).

La región de Madre de Dios (Perú) no es ajena a los problemas previamente mencionados. Aun cuando ha sido denominada “Capital de la Biodiversidad del Perú” por su diversidad de flora y fauna y tener áreas naturales protegidas consideradas como reservas de biósfera, “existen problemas socioambientales como la minería aurífera aluvial, tala indiscriminada, caza furtiva y comercialización de especies en peligro de extinción y una inadecuada gestión de los residuos sólidos, situación que afectan la calidad de vida y bienestar de la población” (Brack et al., 2011, p.80).

Al respecto, uno de los primeros intentos por concientizar a la población mundial sobre la problemática descrita fue el desarrollo de la Cumbre de la Tierra, gestionada por la Organización de las Naciones Unidas y realizada en Suecia el año 1972. En ella se tomó la iniciativa de promover el desarrollo sostenible a través de la aplicación de la educación ambiental en los diferentes niveles educativos (Márquez et al., 2021). Posteriormente, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, se consideró que para abordar los desafíos propios del desarrollo sostenible era necesario promover en la sociedad el consumo sustentable (Al-Nuaimi & Al-Ghamdi, 2022). Más recientemente, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible llevada a cabo en 2015, se otorgó a las prácticas de consumo sustentable (PCS) un rol importante en el logro del desarrollo sostenible, ya que se le consideró como uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible a ser concretizado mediante programas educativos formales y no formales.

Consumo sustentable

En los últimos años, los patrones de consumo convencionales han superado la capacidad de los recursos naturales, creando presión sobre los límites del medio ambiente. Por lo tanto, la adopción de mejores patrones o prácticas de consumo se vuelven fundamentales en el logro del bienestar social, económico y ambiental que anhela la sustentabilidad (Arias et al., 2021).

Entonces, el consumo sostenible fue definido como el uso de bienes y servicios que responden a las necesidades básicas y mejoran la calidad de vida de las personas, reduciendo el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y las emisiones de desechos y contaminantes a lo largo de los años para no poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. A partir de lo expuesto se puede argumentar que el consumo sustentable busca mejorar la calidad de vida, la eficiencia de los recursos, la reducción de los desechos y la contaminación, así como la satisfacción de las necesidades futuras (Quoquab & Mohammad, 2017). En ese sentido, las PCS aseguran al menos 3 elementos que son la calidad de vida, la protección del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.

Frente a un contexto donde el consumo se ha vuelto casi inevitable en cada interacción, desde la adquisición de las necesidades básicas hasta el entretenimiento y el disfrute, se ha propuesto la educación para el consumo sostenible. Dicha estrategia busca desarrollar en las personas competencias y habilidades adecuadas para convertirse en consumidores sustentables. Lo expuesto implica que la educación debe trascender más allá de la transmisión de los conocimientos, es decir, debe buscar que las personas se apropien de dicho concepto y posteriormente lo vinculen a sus estilos de vida (Barth et al., 2014).

De acuerdo a la propuesta de Acuña et al. (2020), la variable PCS se estructura en 4 dimensiones: compra informada, uso responsable, respeto a las personas y animales y calidad y territorialidad. Respecto a la compra informada, se refiere a tener conocimiento, previo a la compra, de las características de los productos y de sobre las prácticas de sustentabilidad de las empresas que los elaboran. En cuanto al uso responsable, está asociado a ejecutar prácticas ecoeficientes como utilizar bolsas reutilizables, ahorrar la energía y mediante la adquisición de electrodomésticos de bajo consumo. Con relación al respeto a las personas y animales, es entendido como la priorización de artículos en cuyo proceso de elaboración no hayan maltratado a los animales y tampoco exista evidencia de que sea producto del trabajo infantil o explotación. Finalmente, la dimensión calidad y territorialidad implica escoger productos que sean duraderos, aunque tengan un mayor precio, y que preferentemente, sean de la zona.

Son muy pocas las investigaciones realizadas durante la pospandemia que buscaron conocer los patrones de consumo sustentable en los estudiantes, situación que da relevancia al presente trabajo. En Perú desarrollaron un estudio para conocer cómo es el consumo sustentable socialmente responsable en estudiantes de pregrado y determinaron que dicha forma de consumo era parcialmente adecuada, es decir, no se daba con frecuencia (Severino et al., 2022). Otro estudio realizado en Perú, buscó conocer las conductas ambientales asociadas a las compras ambientales de los estudiantes universitarios y determinaron que la mayoría de ellos se encontraban en proceso de desarrollarlas (Velasquez et al., 2022). Por otro lado, en Colombia, un grupo de investigadores analizaron las percepciones de los estudiantes de 3 universidades estatales acerca del consumo responsable y concluyeron que se daba con menor frecuencia, situación que indicaría que las decisiones de compra todavía no dependían completamente de ellos (Restrepo et al., 2022).

Por ello, objetivo general de la presente investigación fue analizar las PCS en estudiantes de una universidad privada peruana durante la pospandemia.

Materiales y métodos

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental y fue de tipo descriptivo de corte transeccional (Hernández & Mendoza, 2018). La población fue constituida por 975 estudiantes de la Filial de la Universidad Andina del Cusco, ubicada en la región Madre de Dios (Perú), mientras que la muestra estuvo conformada por 276 estudiantes. En la Tabla 1 se puede ver las características de la muestra, la cual quedó conformada principalmente por estudiantes del sexo femenino, que tenían entre 16 y 20 años, que pertenecían a la carrera profesional de Derecho, cuyo nivel socioeconómico era medio y que reportaron un rendimiento académico alto.

Tabla 1 - Características sociodemográficas y académicas de la muestra

| Características sociodemográficas y académicas | n= 276 | % | |

|---|---|---|---|

| Sexo | Hombre | 111 | 40,2 |

| Mujer | 165 | 59,8 | |

| Grupo etario | De 16 a 20 años | 160 | 58,0 |

| De 21 a 25 años | 69 | 25,0 | |

| De 26 a 30 años | 32 | 11,6 | |

| Más de 30 años | 15 | 5,4 | |

| Carrera profesional | Administración | 78 | 28,3 |

| Contabilidad | 86 | 31,2 | |

| Derecho | 112 | 40,5 | |

| Nivel socioeconómico | Bajo | 105 | 38,0 |

| Medio | 143 | 51,8 | |

| Alto | 28 | 10,2 | |

| Rendimiento académico autorreportado | Bajo | 26 | 9,4 |

| Medio | 112 | 40,6 | |

| Alto | 138 | 50,0 | |

Fuente: Elaboración propia

La recolección de datos se dio a través del uso de una encuesta virtual estructurada en el aplicativo Google Forms, el cual fue estructurado en dos secciones. En la primera sección se solicitó a los participantes su consentimiento informado, así como información sociodemográfica y académica (sexo, grupo etario, carrera profesional, nivel socioeconómico y rendimiento académico). En la segunda sección se aplicó el Cuestionario Sobre Prácticas de Consumo Sustentable Socialmente Responsable (Acuña et al., 2020), el cual fue adaptado a la realidad peruana (Severino et al., 2022). Está constituido por 14 ítems de tipo Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca) y distribuidos en 4 dimensiones: compra informada (ítems del 1 al 5), uso responsable (ítems del 6 al 8), respeto a las personas y animales (ítems del 9 al 11) y calidad y territorialidad (ítems del 12 al 14). Las propiedades psicométricas del cuestionario se determinaron a través de los procesos de validez basada en el contenido y confiabilidad. Luego de la evaluación de 3 expertos, se determinó que el cuestionario tenía una adecuada validez basada en el contenido (V de Aiken= 0,864). Asimismo, se halló que la confiabilidad, determinada mediante una prueba piloto a 25 estudiantes, también era adecuada (α= 0,897).

La recolección de datos se llevó a cabo en el mes de agosto del año 2022. Para ello, se gestionaron las autorizaciones a las autoridades universitarias competentes. Después, mediante la aplicación de mensajería Whatsapp, se invitó a los estudiantes para que participen en la investigación y se les compartió el link de la encuesta. Ahí se les explicó el propósito, se solicitó su consentimiento informado y se brindaron las orientaciones para que puedan desarrollar las interrogantes. Este procedimiento tuvo una duración aproximada de 15 minutos y tras garantizar la participación de los 276 estudiantes, se inhabilitó el acceso a la encuesta.

El análisis de datos fue realizado a nivel descriptivo e inferencial. El análisis descriptivo fue desarrollado a través el uso de figuras obtenidas a mediante el uso del Software SPSS V.25. En cuanto a los resultados inferenciales, se obtuvieron mediante la prueba no paramétrica Chi Cuadrado (X2), la cual permitió conocer si las PCS se asociaban de manera significativa con las variables sociodemográficas y académicas propuestas. Es necesario señalar que dicha prueba estadística fue elegida teniendo en cuenta que las variables se categorizaron y, además, no presentaron una distribución normal.

Resultados y discusión

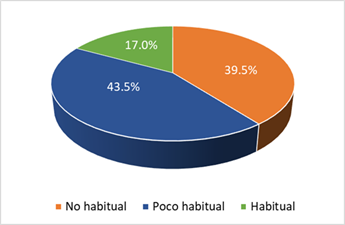

De acuerdo a la Figura 1, las PCS del 43,5% de los estudiantes fueron poco habituales, del 39,5% no fueron habituales y del 17% fueron habituales. La información descrita resulta preocupante, ya que se ve que los estudiantes se caracterizaban por no haber desarrollado conductas conscientes que busquen reducir el efecto negativo del consumismo, lo que posteriormente dificultaría la concreción de un enfoque sustentable y de desarrollo sostenible.

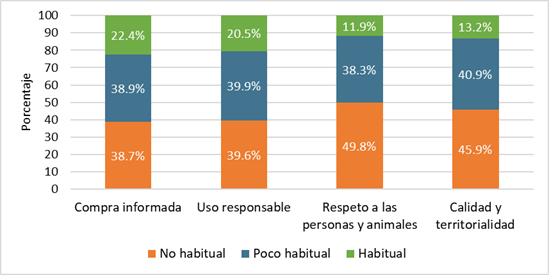

En la Figura 2 se puede ver que las dimensiones compra informada y uso responsable fueron valoradas como poco habituales, mientras que las dimensiones respeto a las personas y animales, así como calidad y territorialidad se valoraron como no habituales.

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov. En ese entender, la magnitud de error de la prueba para la variable PCS y sus dimensiones fue inferior al nivel de significancia (p<0,05), lo cual indica que las puntuaciones no se ajustaban a la distribución normal. Entonces, tomando como referencia lo expuesto y considerando también la naturaleza de las variables y su nivel de medición (ordinal), se optó por utilizar la prueba no paramétrica Chi Cuadrado (X2).

Tabla 2 - Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov

| Variable y dimensiones | Kolmogorov-Smirnov | ||

|---|---|---|---|

| Estadístico | gl | Sig. | |

| Prácticas de consumo sustentable | 0,140 | 344 | 0,001 |

| Compra informada | 0,102 | 344 | 0,012 |

| Uso responsable | 0,191 | 344 | 0,005 |

| Respeto a las personas y animales | 0,094 | 344 | 0,000 |

| Calidad y territorialidad | 0,113 | 344 | 0,032 |

Fuente: Elaboración propia

Según la Tabla 3, algunas variables sociodemográficas como el sexo, el grupo etario y el nivel socioeconómico se asociaron de manera significativa a las PCS. En ese sentido, se desarrollaban las PCS de manera más habitual en las mujeres, en quienes tenían más de 30 años y en los estudiantes cuyo nivel socioeconómico era medio o alto.

Tabla 3 Asociación entre las prácticas de consumo sustentable y las variables sociodemográficas y académicas

| Variables sociodemográficas y académicas | Prácticas de consumo sustentable | |

|---|---|---|

| Chi Cuadrado (X2) | p-valor | |

| Sexo | 15,152 | 0,000 |

| Grupo etario | 11,415 | 0,002 |

| Carrera profesional | 5,229 | 0,079 |

| Nivel socioeconómico | 19,231 | 0,016 |

| Rendimiento académico | 13,672 | 0,132 |

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la Tabla 4, algunas variables sociodemográficas y académicas como el sexo, el grupo etario, el nivel socioeconómico y el rendimiento académico se asociaron de manera significativa a la dimensión compra informada. En ese sentido, las mujeres que tenían más de 26 años, cuyo nivel socioeconómico era alto y tenían un alto rendimiento académico eran quienes se informaban, de manera más habitual, de los bienes antes de comprarlos.

Tabla 4 Asociación entre la dimensión compra informada y las variables sociodemográficas y académicas

| Variables sociodemográficas y académicas | Compra informada | |

|---|---|---|

| Chi Cuadrado (X2) | p-valor | |

| Sexo | 12,033 | 0,000 |

| Grupo etario | 18,997 | 0,000 |

| Carrera profesional | 22,368 | 0,079 |

| Nivel socioeconómico | 13,901 | 0,001 |

| Rendimiento académico | 10,249 | 0,039 |

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la Tabla 5, algunas variables sociodemográficas como el sexo y el nivel socioeconómico se asociaron de manera significativa a la dimensión uso responsable. En virtud a lo expuesto, las mujeres y quienes tenían un nivel socioeconómico alto eran quienes, de manera más habitual, hacían un uso responsable de los recursos y ponían en práctica acciones orientadas a la ecoeficiencia (ahorro de energía).

Tabla 5 Asociación entre la dimensión uso responsable y las variables sociodemográficas y académicas

| Variables sociodemográficas y académicas | Uso responsable | |

|---|---|---|

| Chi Cuadrado (X2) | p-valor | |

| Sexo | 6,136 | 0,000 |

| Grupo etario | 25,001 | 0,065 |

| Carrera profesional | 42,328 | 0,079 |

| Nivel socioeconómico | 9,740 | 0,000 |

| Rendimiento académico | 18,784 | 0,054 |

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Tabla 6, algunas variables sociodemográficas y académicas como el sexo, grupo etario y la carrera profesional se asociaron de manera significativa a la dimensión respecto a las personas y animales. En ese orden de ideas, fueron las mujeres, con edades superiores a los 25 años y que estudiaban Derecho quienes, de manera más habitual, seleccionaban y compraban productos que en cuyo proceso de elaboración los animales no sufrieron maltrato y evitaban utilizar recursos que sean producto de trabajo infantil o esclavitud.

Tabla 6 - Asociación entre la dimensión respecto a las personas y animales y las variables sociodemográficas y académicas

| Variables sociodemográficas y académicas | Respecto a las personas y animales | |

|---|---|---|

| Chi Cuadrado (X2) | p-valor | |

| Sexo | 11,503 | 0,023 |

| Grupo etario | 18,322 | 0,046 |

| Carrera profesional | 4,018 | 0,030 |

| Nivel socioeconómico | 20,375 | 0,102 |

| Rendimiento académico | 14,549 | 0,084 |

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en la Tabla 7 se puede ver que algunas variables sociodemográficas el sexo, grupo etario y nivel socioeconómico se asociaron de manera significativa a la dimensión calidad y territorialidad. En ese sentido, fueron las mujeres, con edades superiores a los 30 años y cuyo nivel socioeconómico era alto quienes, de manera más habitual, preferían comprar artículos más duraderos y optan por elegir productos de la zona.

Tabla 7 - Asociación entre la dimensión calidad y territorialidad y las variables sociodemográficas y académicas

| Variables sociodemográficas y académicas | Calidad y territorialidad | |

|---|---|---|

| Chi Cuadrado (X2) | p-valor | |

| Sexo | 9,240 | 0,004 |

| Grupo etario | 11,454 | 0,001 |

| Carrera profesional | 19,222 | 0,130 |

| Nivel socioeconómico | 7,301 | 0,000 |

| Rendimiento académico | 9, 530 | 0,066 |

Fuente: Elaboración propia

El consumo sustentable surge como un concepto que enmarca nuevos patrones y relaciones entre productos, servicios y consumidores, ya que, durante los últimos años, los patrones de consumo convencionales parecen haber superado la capacidad de los recursos naturales, creando presión sobre los límites del medio ambiente. En ese orden de ideas, la adopción de mejores prácticas de consumo se torna fundamental y necesaria para el logro del bienestar social, económico y ambiental que busca la sustentabilidad. Por ello, la presente investigación se orientó en analizar, precisamente, las PCS en estudiantes de una universidad privada peruana durante la pospandemia.

Un hallazgo inicial da cuenta que, de acuerdo a la percepción de los estudiantes, las PCS eran poco habituales, lo cual implica que cuando ellos ejercían el rol de consumidores y realizaban la compra de productos, generalmente lo hacían sin conocer ni ser conscientes de cómo habían sido elaborados o si para su producción se habían minimizado los recursos para reducir el impacto ambiental. La información descrita se torna preocupante, ya que los estudiantes, al estar cursando la educación superior, deberían haber desarrollado en la educación básica y en la universidad, su consciencia, actitudes y conductas ambientalmente responsables que fomenten la reducción del impacto que generamos en nuestro diario vivir frente al ambiente, sin embargo, ni la quinta parte de estudiantes demostraron realizar compras sustentables de manera regular.

Existen algunas investigaciones que respaldan el resultado descrito. En Perú realizaron un estudio con el propósito de conocer cómo es el consumo sustentable socialmente responsable en estudiantes de pregrado y determinaron que dicha forma de consumo era parcialmente adecuada, es decir, no se daba con frecuencia. En ese sentido, era necesario que se disponga de información para que cuando los estudiantes realicen la compra de productos, valoren si estos fueron elaborados haciendo uso eficiente de los recursos (Severino et al., 2022). Por otro lado, el hallazgo realizado en la presente investigación también es coherente con un estudio realizado en Perú, país donde decidieron conocer las conductas ambientales asociadas a las compras ambientales de los estudiantes universitarios y determinaron que la mayoría de ellos se encontraban en proceso de desarrollarlas, es decir, cuando compraban, casi no se fijaban si los productos eran reciclables o si durante su proceso de elaboración se reducía la contaminación o la cantidad de energía utilizada (Velasquez et al., 2022).

Un desafío crucial para lograr el desarrollo sostenible es contrarrestar el consumo insostenible que existe en la actualidad. Dicha forma de consumo poco racional ha contribuido al agotamiento de los recursos, la contaminación ambiental y los problemas del cambio climático que enfrentamos hoy. Al respecto, diversos investigadores han afirmado que el consumo sustentable busca mejorar la calidad de vida de las personas, la eficiencia de los recursos, la reducción de los desechos y la contaminación, así como la satisfacción de las necesidades futuras (Ahamad & Ariffin, 2018). Un informe respalda la importancia de la eficiencia del consumo de recursos mediante el cual se predice que, durante los próximos 35 años, el uso de los recursos naturales aumentará de 85 000 millones a 186 000 millones de toneladas, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad de los recursos de la Tierra para satisfacer las necesidades de la sociedad.

Otro hallazgo importante en la presente investigación indica que las PCS se asociaron de manera significativa con el sexo de los participantes (p<0,05). En ese sentido, las mujeres eran las que, de manera más habitual que los hombres, se informaban de los bienes antes de comprarlos, hacían un uso responsable de los recursos, ponían en práctica acciones orientadas a la ecoeficiencia (ahorro de energía), seleccionaban y compraban productos que en cuyo proceso de elaboración los animales no sufrieron maltrato, evitaban utilizar recursos que sean producto de trabajo infantil o esclavitud, decidían comprar artículos más duraderos y optaban por elegir productos de la zona.

Dicho hallazgo podría explicarse desde dos vertientes claramente definidas. Por un lado, existen ciertos prejuicios instaurados en los hombres, quienes afirman que la preocupación y el cuidado ambiental son acciones propias de las mujeres (Estrada et al., 2021). Por otro lado, se sostiene que existen diferencias culturales en cuando a la socialización, roles y rasgos de la personalidad, lo cual se traduce en una mayor empatía emocional, cuidado por los otros, mayor responsabilidad social y altruismo por parte de las mujeres en comparación con los hombres (Casaló & Escario, 2018).

Resultados similares fueron obtenidos por Álvarez et al. (2018), quienes evaluaron las conductas ambientales en estudiantes universitarios peruanos y encontraron que la conducta de compra y consumo proambiental también se identificó como un patrón de comportamiento mayor en las mujeres (= 45,5) que en los hombres (= 42,7). Del mismo modo, guarda relación con los hallazgos obtenidos por Acuña et al. (2022) en Chile, donde describieron las actitudes de las personas sobre el consumo sustentable desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible y determinaron que las mujeres reportaron un comportamiento sustentable socialmente responsable mayor que los hombres, lo que se traducía en las actitudes como el consumo ético.

También se halló que las PCS se asociaban de manera significativa al grupo etario de los participantes (p<0,05), es decir, los estudiantes de más de 30 años presentaron una mayor tendencia que los estudiantes más jóvenes a informarse sobre las características de los productos y sobre las prácticas sostenibles de las empresas que lo elaboraban, priorizar la compra de aquellos que no involucraban maltrato a los animales y evitar el consumo de artículos traídos de zonas muy alejadas.

El resultado descrito líneas arriba es coherente con lo manifestado por Restrepo et al. (2022), quienes afirmaron que las personas más jóvenes tenían actitudes más impulsivas y solían comprar sin planificar ni reflexionar, no evaluaban las consecuencias ni las implicancias de las mismas, pues eran más susceptibles a fenómenos sociales como la moda, donde los estereotipos, apariencias y tendencias resultan determinantes en la toma de decisiones al momento de adquirir algún producto.

Un hallazgo similar fue obtenido por Estrada et al. (2021) quienes realizaron un estudio con el propósito de analizar los factores asociados a las conductas de compra y consumo proambiental en estudiantes universitarios peruanos y concluyeron que uno de ellos era la edad, ya que los estudiantes que tenían más de 25 años ponían en práctica conductas ambientales con mayor frecuencia que los estudiantes más jóvenes, es decir, buscaban satisfacer sus necesidades mediante acciones que contribuyan en la disminución de los efectos negativos ocasionados en el ambiente. Del mismo modo, coincide con lo reportado por Rivera & Garcés (2018), quienes también encontraron que en la medida que pasan los años, las personas suelen madurar más, tomar conciencia y preocuparse sobre los problemas ambientales y sentir que los recursos que la naturaleza nos brinda deben aprovecharse de forma sostenible.

Por último, se halló que las PCS se asociaban de manera significativa al nivel socioeconómico de los participantes (p<0,05). En ese entender, se conoció que más estudiantes con un nivel socioeconómico alto, revisaban la información del impacto social o ambiental que podría ocasionar un producto antes de decidir una compra y preferían pagar un poco más por un artículo de buena calidad que comprar un producto similar pero más barato y menos duradero.

En Perú, una investigación reportó un resultado similar, indicando que cuando los estudiantes tienen la solvencia económica, pueden traducir sus actitudes en conductas como la segregación de residuos de manera adecuada y pueden realizar compras ambientalmente responsables, las cuales suelen ser en algunas oportunidades más caras, aspecto que las personas que una economía más limitada no están en las posibilidades de asumir (Velasquez et al., 2022).

Es de conocimiento que, en los últimos años, el consumismo (irresponsable) viene demandando una producción masiva, lo cual requiere mayor energía y recursos y a su vez, el aumento de millones de toneladas de basura, provocando efectos nocivos en el ambiente (Barragán & Ayaviri, 2018). Esta situación compleja podría mitigarse mediante los procesos de producción y consumo sustentable, es decir, a través de comportamientos que busquen un equilibrio entre el consumo y la conservación ambiental. “Para ello se deberían instaurar estrategias de marketing socialmente responsable, marketing ecológico y marketing verde, impulsando la adquisición de bienes reciclables, saludables y que no atenten contra el entorno” (Severino et al., 2019, p.221).

Para finalizar, es necesario indicar que la presente investigación tiene la fortaleza de ser una de las primeras que aborda el tema del consumo sustentable en la región Madre de Dios, Perú, sin embargo, existieron algunas limitaciones, como la cantidad y homogeneidad de estudiantes y el tipo de instrumento aplicado, aspectos que no permiten generalizar los resultados y podrían ocasionar sesgos de deseabilidad social o valoraciones subjetivas por parte de los estudiantes, respectivamente. Por ello, se sugiere que en futuras investigaciones se amplíe el tamaño de la muestra, incluyendo a estudiantes de otras universidades, y se utilicen otros instrumentos de recolección de datos para poder generalizar los resultados y darle mayor objetividad al proceso en mención.

Conclusiones

El consumo sustentable es el término que se asocia al uso de productos y servicios con un impacto mínimo en el medio ambiente, salvaguardando los recursos para las generaciones actuales y futuras. Actualmente, la sociedad se encuentra adaptando a la nueva normalidad, por ello, resulta pertinente analizar las PCS de los estudiantes de pregrado.

En la presente investigación se determinó que las PCS del 43,5% de los estudiantes fueron poco habituales, es decir, no ponían en práctica conductas para reducir el efecto negativo del consumismo, lo que posteriormente dificultaría la concreción de un enfoque sustentable y de desarrollo sostenible. Del mismo modo, se estableció que las dimensiones compra informada y uso responsable fueron valoradas por los estudiantes como poco habituales, mientras que las dimensiones respeto a las personas y animales, así como calidad y territorialidad se valoraron como no habituales. Por otro lado, se halló que algunas variables sociodemográficas como el sexo, el grupo etario y el nivel socioeconómico se asociaron de manera significativa a las PCS.

En virtud a lo expuesto, es necesario que se implemente de manera transversal e integral la educación ambiental (teórica y práctica) en las universidades para afrontar la problemática ambiental y contribuir, crítica, ética y creativamente, en la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible.