INTRODUCCIÓN

El análisis de la vulnerabilidad, es la primera medida de un proceso de gestión enfocado en la adaptación al cambio climático (EMNDC, 2017). Las Naciones Unidas (ONU), el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han exhortado a un cambio radical en las prácticas de desarrollo, donde se enfatice en la prevención de desastres y en la reducción de los riesgos como método efectivo para la protección del desarrollo; trabajan en proyectos para reducir la vulnerabilidad producto de las acciones humanas y el creciente cambio climático (ONU, 2019).

Los bosques húmedos de la región oriental de Cuba son sitios claves para la conservación por albergar elevados valores de endemismo y biodiversidad. Sin embargo, este tipo de ecosistema pudiera sufrir los efectos del cambio climático al provocar cambios en su composición, estructura y distribución (Fuentes et al., 2020), además explican que el conocimiento de estos ecosistemas tan valiosos, implica el diseño de mecanismos que posibilite un adecuado manejo y conservación de sus potencialidades, la comprensión de sus diferentes aspectos ecológicos y estructurales, que permitirá orientar de manera eficaz el manejo exitoso de estos tipos de bosques.

Aunque existe una guía metodológica emitida por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil climático (EMNDC, 2017), con el objetivo de establecer procedimientos metodológicos que garantice el desarrollo y control del proceso de evaluación de riesgos de desastres ; esta guía no tiene en cuenta la evaluación de la vulnerabilidad ecológica en el sector forestal, por los que se necesita particularizar en otras esferas o disciplinas relacionadas con los componentes del medio ambiente, pues a través de su modificación es posible realizar avaluación de la vulnerabilidad ecológica en los bosques pluvisilvas de baja altitud sobre rocas metamórficas.

MATERIALES Y MÉTODOS

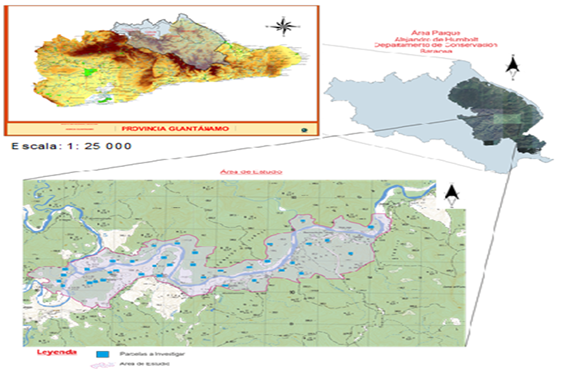

La investigación se desarrolló en un bosque pluvisilva de baja altitud sobre rocas metamórficas, en el Departamento de Conservación Baracoa, Parque Nacional Alejandro de Humboldt, provincia de Guantánamo, desde enero de 2020 a diciembre de 2022, en 60 ha y un tamaño total de población de 1000 ha (Figura 1).

Fig. 1. - Bosque pluvisilva de baja altitud sobre rocas metamórficas, Departamento de Conservación Baracoa, Parque Nacional Alejandro de Humboldt

Clima: el clima es tropical lluvioso, y las precipitaciones son de 2000 a 3600 mm por años. Los suelos son ferralíticos Rojo Lixiviados o Ferralíticos Amarillentos Lixiviados típico (Reyes y Acosta, 2005), citado por Álvarez (2017).

Inventario florístico

Se utilizaron los resultados de 36 parcelas de 0,05 ha obtenidas por Sánchez (2015) y el índice de importancia ecológico (IVIE). Para la mapificación se utilizó imágenes satelitales del 2015 y 2019, la confección de mapas temáticos a escala 1:25 000 relacionados con vulnerabilidad, mediante el software Super Maps. Ver. 8.1.4.8

Para la estructura vertical se utilizaron las especies arbóreas de los estratos bajo, medio y alto (Finol, 1971), evaluando la Posición Sociológica Relativa (PSr) (Finol, 1976). La determinación de la vulnerabilidad ambiental se realizó a partir de los resultados del índice de Simpson (Sánchez, 2015).

Análisis de la vulnerabilidad ecológica

Sé utilizaron las Metodologías propuestas por Delgado et al. (2016) y Noguera (2017), donde se combinaron técnicas de evaluación cualitativa y cuantitativa, mediante el uso de indicadores, así como la asignación de rangos de evaluación, y los criterios propuestos por EMNDC (2017), adaptados por el autor al contexto forestal.

Análisis de los indicadores de vulnerabilidad ambiental

Se realizó según criterios emitidos por Delgado et al. (2016), a partir de indicadores de sensibilidad, exposición y capacidad de adaptación. Se evaluó mediante el índice de valor de importancia ecológico (IVIE) (Sánchez, 2015); teniendo en cuenta la descripción de la biodiversidad del bosque. Para determinar los niveles de sensibilidad se partió de lo propuesto por Delgado et al. (2016), y Noguera (2017), adaptados en no sensibles, moderadamente sensibles y sensibles.

En función del IVIE (Tabla 1), se establecieron rangos de evaluación para su clasificación, mediante el uso de criterios cuantitativos ponderados según EMNDC (2017), modificados en esta investigación. Los cualitativos se muestran en anexo 1.

Tabla 1. - Rangos de clasificación para la sensibilidad

| Rangos de evaluación(IVIE) % | Nivel de Sensibilidad | Valor ponderado |

|---|---|---|

| ≥90 | No sensibles | 1 |

| >50 y <90 | Moderadamente Sensibles | 3 |

| ≤ 50 | Sensibles | 5 |

Fuente: modificado por el autor.

Exposición (E): fue evaluado mediante la interpretación del IVIE, estableciendo que la exposición de una especie es directamente proporcional a los resultados que arroja el índice de valor de importancia ecológico, es decir, mientras mayor sean los valores de IVIE, mayor será su exposición antes cualquier fenómeno perturbador. Se empleó una escala de evaluación cualitativa (Anexo 2). Para la evaluación se utilizaron criterios cuantitativos ponderados (Tabla 2).

Tabla .2 - Rangos de clasificación de la exposición

| Rangos de evaluación (IVIE) | Nivel de Exposición | Valor ponderado |

|---|---|---|

| ≥90 | Alta | 5 |

| >50 y <90 | Media | 3 |

| ≤ 50 | Baja | 1 |

Fuente: modificado por el autor

Capacidad de adaptación (Ca): se realizó según los resultados del Índice de Simpson (D), el cual expresa la dominancia. Los valores de (D) oscilan entre 0 y 1, para su interpretación se tuvo en cuenta los criterios siguientes: si el valor de (D) es igual a 0, significa diversidad infinita. Si el valor de (D) es igual a 1, no hay diversidad (Briceño, 2019).

Se realizó un análisis de diversidad mediante la determinación del índice por parcela, al defender el criterio que: una diversidad alta favorece la capacidad de adaptación de las especies en el ecosistema y, por ende, disminuye su vulnerabilidad ambiental. Se utilizaron rangos de evaluación cuantitativos (Tabla 3) y cualitativos (Anexo 3).

Tabla 3. - Rangos de clasificación de la capacidad de adaptación

| Rangos de índice Simpson | Capacidad de adaptación | Valor ponderado |

|---|---|---|

| 0,61 - 1,00 | Baja | 1 |

| 0,31 - 0,60 | Media | 3 |

| 0,00 -0,30 | Alta | 5 |

Fuente: modificado por el autor.

Evaluación de la vulnerabilidad ambiental (Va): se realizó a partir de los indicadores: exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación (Anexo 4). Se aplicó una ecuación matemática general, adaptada para el cálculo de la vulnerabilidad ambiental (Va), basada en la propuesta conceptual realizada por Delgado et al. (2016), según ecuación: Va= (S + Ex) Ca (1)

Dónde: Va: vulnerabilidad ambiental, S: sensibilidad, Ex: exposición, Ca: capacidad de adaptación. Para determinar los niveles de vulnerabilidad (Tabla 4) de las especies y parcelas. Se evaluaron los indicadores ambientales relacionados con la biodiversidad. A cada factor se le otorgaron valores de 1, 3 y ≥ 5 que clasifican el comportamiento bajo, medio y alto de vulnerabilidad ambiental.

Tabla 4. - Rangos de evaluación de la vulnerabilidad ambiental

| Rangos de evaluación | Nivel de vulnerabilidad |

| 1 | Vulnerabilidad Baja |

| 3 | Vulnerabilidad Media |

| ≥ 5 | Vulnerabilidad Alta |

Fuente: Modificado por el autor.

Evaluación de la vulnerabilidad estructural (Ve): se tomaron en cuenta los valores estructurales obtenidos al establecer una relación de la Posición Sociológica Relativa de cada especie, según fórmula: Ve= PSr (2)

Dónde: PSr = Posición Sociológica Relativa.

Se interrelacionan los valores de la posición sociológica con la vulnerabilidad estructural (Tabla 5). A cada factor se le otorgaron valores de 1,3 y 5 que clasifican el comportamiento cuantitativo de la vulnerabilidad. La interpretación cualitativa se expone en el anexo 5.

Tabla 5. - Rangos de clasificación de la Posición Sociológica Relativa

| Rangos PSr | Vulnerabilidad estructural | Valor ponderado |

|---|---|---|

| 0,61 - 1,00 | Baja | 1 |

| 0,31 - 0,60 | Media | 3 |

| 0,0 -0,30 | Alta | 5 |

Fuente: modificado por el autor.

Evaluación de la vulnerabilidad ecológica (Vec): se empleó la metodología planteada por Delgado et al. (2016) y Noguera (2017), modificada en esta investigación. Se realizó mediante la suma de los resultados del análisis de la vulnerabilidad ambiental y estructural, según fórmula: Vec = Va + Ve (3).

Dónde: Vec: vulnerabilidad ecológica, Va: vulnerabilidad ambiental, Ve: vulnerabilidad estructural. Se empleó una matriz de análisis de doble entrada, mediante la combinación del comportamiento de la vulnerabilidad ambiental y estructural. A partir de la idea que: a mayor nivel de vulnerabilidad ambiental e igual vulnerabilidad estructural, las parcelas y especies contenidas en ellas, deben ser vulnerables ecológicamente (Tabla 6). La interpretación cualitativa se expone en el anexo 6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cantidad de individuos en los diferentes estratos del bosque

El estrato herbáceo presentó 648 individuos, el arbustivo 589 y el arbóreo 95, las especies más abundantes con relación a individuos en el herbáceo fueron C. utile (93), H. elatus (79) y J. vulgaris (61). El arbustivo presentó abundancia de G. guara (65) y H. elatus (36), y el arbóreo H. elatus (32) y Carapa guianensis. Aubl (16). Estos resultados corroboran lo reportado por Assef(2020) en bosques pluvisilvas del oriente de Cuba, al destacar predominio del estrato herbáceo con más de 500 individuos, seguido por los estratos arbustivo y arbóreo con 583 y 94 individuos. Este ecosistema es muy rico en especies, destacándose el estrato herbáceo. Aunque en los estudios de riqueza de especies y endemismo de las pluvisilvas oriental, los árboles constituyen el segundo hábito de vida de importancia, pero en las pluvisilvas sobre complejo metamórfico, ellos son predominantes (Martínez, 2012).

Valores estructurales del bosque

Las especies más importantes por su IVIE representan 13,33 % de la flora registrada, H. elatus ocupa el primer lugar al presentar mayor valor de abundancia y frecuencia relativa, seguido de Calophyllum utile. Bisse, Sapium laurifolium. Griseb, G. guara, J. vulgaris y Terminalia catappa. L. Estos taxones acumulan entre si el 33,50 % del valor de importancia ecológica en el ecosistema, al ocupar las seis primeras posiciones.

J. vulgaris es la más dominante, pudiera ser por su frecuencia y abundancia, pues, se regenera rápidamente llegando a colonizar el bosque transformando la composición y estructura (Sánchez, 2015). El resto de las especies que se encuentran situadas hasta la décima posición ecológica presentaron valores similares entre ellas. Estos resultados coinciden con Fuentes et al. (2020), al plantear que algunas de estas especies son transformadoras de la composición florística y estructura del bosque y que constituye una amenaza importante para muchas especies endémicas de la región oriental.

Estratificación vertical del bosque

El estrato inferior está representado por: J. vulgaris con 61 individuos para un 13,38 %, G. guara con 38 individuos y un 8,33 %, H. elatus y T. catappa con 36 y 34 individuos para 7,89 y 7,45 %. El estrato medio lo representa C. utile con 93 individuos y un 11,82 %, H. elatus con 79 individuos para 10,04 %, G. guara con 65 individuos y 8,26 % y S. laurifolium con 48 individuos y 6,10 %, T. catappa con 43 individuos y 5,46 % y el estrato superior se representa por H. elatus con 32 individuos y 36,68 %, C. guianensis con 16 individuos y 16,84 %, Cedrela odorata. L, S. laurifolium y Cocos nucifera. L con 8 individuos y 8,42%. Los resultados muestran distribución desigual en el número de individuos en las clases de altura.

Estos resultados coinciden con las observaciones realizadas por Reyes (2018), donde destaca el predominio de los arbustos entre los hábitos de vida en las pluvisilvas y que H. elatus, C. guianensis, y C. odorata constituyen las especies más abundantes del estrato superior.

Posición sociológica de las especies presentes en los estratos del bosque

En el estrato inferior, el 75,55% de las especies son compartidas por el estrato medio y el 26,66 % por el superior, igual valor es compartido del estrato medio con el superior. El superior presenta patrones de distribución vertical no continuo, pues pocas especies son compartidas en los demás estratos, sólo 12 especies de las 45 inventariadas presentaron distribución vertical continua.

Estos resultados ratifican lo planteado por Finol (1971) cuanto más regular sea la distribución de los individuos de una especie en la estructura vertical de un bosque (disminución gradual del número de árboles a medida que se sube del estrato inferior al superior), mayor será su valor en la posición fitosociológica.

H. elatus, C. utile, G. guara, S. laurifolium, Z. martinicense, y C. guianensis ocuparon mayor valor sociológico (PSr) y a la vez mayor distribución continua.

Evaluación de la vulnerabilidad ecológica. Sensibilidad

De las 45 especies registradas, 39 fueron evaluadas de sensibles para el 87 %, por presentar valores de IVIE ≤ 50 %. Se destacan C. occidentalis, S. mammosum, S. laevis, B. ebenus, y Ps. guajava. Estos resultados pudieran estar dados por extracción de productos forestales maderables y no maderables, apertura de caminos, que proporcionan disminución en la densidad de los árboles, cambios en su estado microclimático y en la composición florística del bosque.

H. elatus, C. utile, S. laurifolium, G. guara, J. vulgaris y T. catappa, son evaluadas de moderadamente sensibles por tener valores de IVIE >50 y <90 para el 13 %. Sánchez (2015) reportó que la práctica de roza, tumba y quema producen cambios desfavorables en la estructura y composición de especies, y en la biodiversidad del bosque.

Resultados similares obtuvieron Fuentes et al. (2020) en estudios de bosque nublado de la Sierra Maestra, donde destacaron sensibilidad al expresar que el proceso de sucesión es muy lento y complicado, además resaltaron la importancia de proteger esta formación de efectos del cambio climático y acciones antrópicas que influyen en el incremento de la vulnerabilidad ecológica de los bosques.

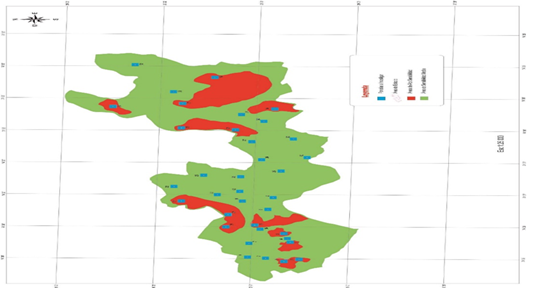

Al establecer en las parcelas, la evaluación de sensibilidad en función de la representatividad por especies, se obtuvo que las parcelas 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, y 36 fueron evaluadas moderadamente sensibles con un 61,1% al tener incluidas el mayor número de especies con igual clasificación.

Las parcelas 3, 5, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 31, y 35 son clasificadas como sensibles, por presentar especies sensibles con un 38,9 % y, por tanto, se le infiere el mismo criterio de clasificación. Estos resultados, corroboran lo planteado por Fuentes et al. (2020), donde alertan la probable dirección del efecto del cambio climático en el futuro. Lo que constituye una amenaza importante para muchas especies endémicas de la región oriental, incluso en el escenario de mitigación.

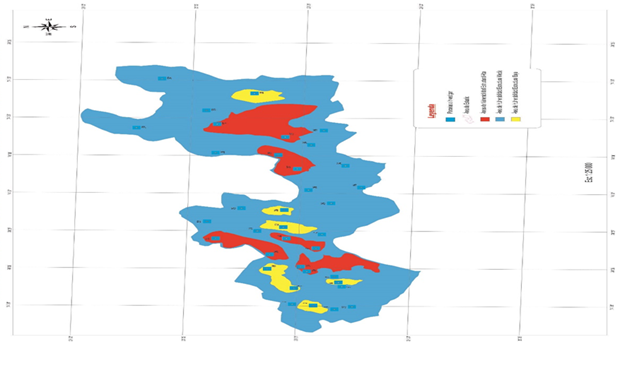

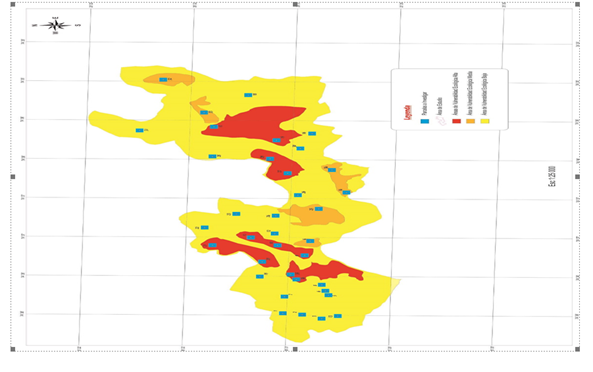

Las evaluaciones obtenidas sirvieron para mapificar las áreas en función del grado de sensibilidad (Figura 2). Se observa el predominio de áreas medianamente sensibles, que se caracterizan por estar conformadas generalmente por parcelas y especies con grado de sensibilidad medio.

Exposición

El 87 % de las especies presentaron bajo nivel de exposición con valores de IVIE ≤ 50 %. De las 39 incluidas en este rango, se destacan para valores bajos de índice de valor de importancia ecológico C. occidentalis, S. mammosum, S. laevis, B. ebenus, y Ps. guajava. Las especies con bajo nivel de exposición, se caracterizan por ser menos abundantes, frecuentes y dominantes, son las menos representativas del área y, por consiguiente, se induce que tendrán pocas variaciones en su estructura original, funcionamiento y composición florística del bosque.

Resultados similares coinciden con Assef (2020), al reportar un 97 % de las especies con bajo nivel de exposición en bosques pluvisilvas del oriente de Cuba, y que estos taxones presentan pocas variaciones en la estructura y composición florística del bosque.

A su vez, 13 % exhiben nivel de exposición medio, por presentar valores de IVIE >50 y <90. H. elatus, C. utile, S. laurifolium, G. guara, J. vulgaris y T. catappa fueron las más representativas. Estas especies se caracterizan por tener valores medios de abundancia, frecuencia y dominancia relativa, se encuentran representadas y expuestas moderadamente en el rodal, pueden presentar moderados cambios en la estructura original.

Estos resultados se corroboran con Fuentes et al. (2020), en estudios de vulnerabilidad de los bosques y sus servicios ambientales al cambio climático, al analizar los efectos del cambio climático en bosque húmedos del oriente de Cuba. Reportaron que los valores más bajos de exposición se encuentran asociados con áreas protegidas y con poca pérdida de riqueza forestal.

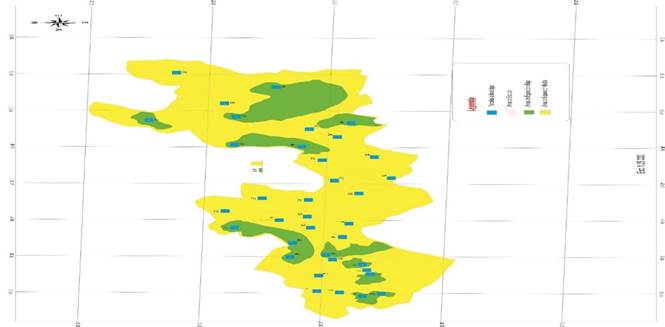

Las parcelas 3, 5, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 31 y 35 presentaron baja exposición, con 38,9% de su valor, por tener contenidas las especies menos expuestas en el bosque, y, por tanto, se deriva el mismo criterio de clasificación. La 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, y 36 poseen nivel de exposición medio con 61,1 %, por tener incluidas el mayor número de especies con igual clasificación.

La Figura 3 representa el comportamiento geoespacial de la exposición en el área de estudio. El bosque exhibe predominio de áreas con nivel de exposición medio; sin embargo, existen áreas con baja exposición, caracterizadas por pequeños valores de abundancia, frecuencia y dominancia relativa de las especies, pues, presentan pocas variaciones en su estructura original y composición florística.

Muchas de las especies estudiadas, que presentan baja exposición, se encuentran situadas en áreas de distribución restringida, y les infiere susceptibilidad ante las variaciones en la estructura, composición y función del bosque. Estos últimos se encuentran entre los ecosistemas con mayor número de especies amenazadas en la isla, según plantean González-Torres et al. (2016b) en el estado de conservación de la flora de Cuba.

Capacidad de adaptación

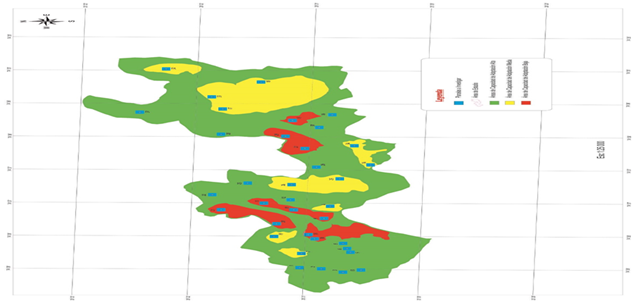

La parcela 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 22, 23, 26, 28, 30, y 31 según los valores del Índice de Simpson (D) presentaron alta capacidad de adaptación, para un 41,7%, relacionada con la diversidad de especies con valores que oscilan entre 0,0- 0,30. Estas parcelas se destacan por favorecer equilibrio natural en el ecosistema, poseen mayor potencialidad en la generación de servicios ecosistémicos como representación de la funcionalidad de las especies contenida en la diversidad.

Lo antes expuesto, corrobora los resultados reportados por Fuentes et al. (2020), la mayoría de los centros globales de diversidad se localizan en las regiones montañosas de los trópicos húmedos, producto a que coinciden condiciones climáticas idóneas y altos niveles de geodiversidad. Varios estudios han demostrado que los ecosistemas más diversos son más resilientes. Condición similar reportó Martínez (2012) en estudio de las pluvisilvas en la región oriental, al afirmar que la existencia de alta diversidad biológica es debido a la heterogeneidad de hábitats.

A su vez, las parcelas 4, 7, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 32, 33, y 34, asumen capacidad de adaptación media, con 30,6 %, relacionadas con su biodiversidad, tendrán pocos cambios en la estructura original sin alterar los indicadores de diversidad florística, y una potencialidad media en la generación de los servicios ecosistémicos.

La parcela 9, 10, 11, 15, 20, 21, 27, 29, 35, y 36 presentaron baja capacidad de adaptación para un 27,7 %; esto indica que carecen de equilibrio natural, exhiben baja gama de servicios ecosistémicos, y por consiguiente menor es la posibilidad de adaptación de las especies incluidas en ellas. Estos comportamientos pudieran estar dados por la capacidad de adaptación autónoma del ecosistema, que depende mucho de su estado y de otras presiones no climáticas; por ejemplo, la degradación o fragmentación del bosque por presiones antrópicas reduce su resiliencia, tal es el caso de los bosques altamente fragmentados en zonas urbanas y los parches de bosques aislados.

En estudio de la biodiversidad de la flora leñosa en bosque pluvisilva del PNAH Caraballo et al. (2020), exponen que las áreas que presentan menor diversidad y pocos elementos en común, se encuentran asentadas en los sitios más antropizados, donde fueron aplicadas prácticas silvícolas inapropiadas, acción que conllevó a la pérdida de elementos importantes en la biodiversidad del bosque.

En la evaluación de este indicador por especies H. elatus, J. vulgaris, G. guara, C. utile, T. catappa, S. laurifolium tuvieron alta capacidad de adaptación (71,2 %), destacándose por tener mayor representatividad.

M. indica, Eucalyptus sp, Dendropanax arboreus. L, P. aduncum. L, E. tinifolia. L, Lonchocarpus domingensis. y C. aurantium presentan baja capacidad de adaptación para un 15,5 %, al tomar el mismo criterio de evaluación de las parcelas que las contiene. El resto de las especies que no se encuentran incluidas en las clasificaciones anteriores y forman el 13,3 %, muestran capacidad de adaptación media, por tener iguales valores de biodiversidad, las que se destacan: Ocotea leucoxylon. Sw, S. mammosum, C. occidentalis, B. ebenus, P. guajava, y S. laevis.

El comportamiento de la capacidad de adaptación en función de las áreas, se representó mediante mapa (Figura 4), observando predominio de áreas con alta capacidad de adaptación, condición que favorece la supervivencia y estabilidad en la mayoría de las especies, y, por tanto, un equilibrio natural en el ecosistema y mayor potencialidad en la generación de los servicios ecosistémicos que estos proveen. La capacidad de adaptación basada en la diversidad de especies, permitió entender la vulnerabilidad de ecosistemas específicos en los gradientes ambientales y constituyen una de las bases de la gestión para la adaptación.

Evaluación de la vulnerabilidad ambiental (Va)

En los resultados por especies, se observó predominio de vulnerabilidad ambiental baja con 33 taxones, seguido de vulnerabilidad media 6, e igual valor para vulnerabilidad ambiental alta. H. elatus, C. utile, S. laurifolium, G. guara, J. vulgaris, y T. catappa fueron las especies más representativas. Estas se identifican por tener sensibilidad y exposición media, con alta capacidad de adaptación; cualidades que le confieren la posibilidad de un equilibrio ambiental dentro del ecosistema; en contraste M. indica, E. sp, C. aurantium, L. domingensis, E. tinifolia, y P. aduncum presentan alta vulnerabilidad, por ser sensibles con bajo nivel de exposición e igual capacidad de adaptación. S. mammosum, C. occidentalis, B. ebenus, O. leucoxylon, P. guajava y S. laevis, muestran vulnerabilidad ambiental media.

En la evaluación de la vulnerabilidad ambiental las parcelas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 34, y 35, fueron evaluadas con baja vulnerabilidad ambiental para un 41,8 %, representada en su mayoría por especies con valores medios de exposición y sensibilidad, unida a capacidad de adaptación alta. Esta clasificación deduce el predominio de un estado de conservación ambiental favorable, debido al grado de biodiversidad existente por estar situadas en zonas altas y de difícil acceso.

Las unidades de muestreo 9, 10, 11, 15, 20, 21, 27, 29, 35, y 36 presentan vulnerabilidad ambiental alta para un 30,5 %, determinadas generalmente por la combinación de especies moderadamente expuestas y sensibles, unido a capacidad de adaptación baja, así como, especies sensibles, de baja exposición e igual capacidad de adaptación. La parcela 7, 14, 19, 24, 25, 32, 33, y 34 presentan vulnerabilidad ambiental media (27,7 %). Estas presentan valores medios de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación media.

Estos resultados pudieran ser asociados principalmente, con vías de acceso, construcción de viviendas, tala furtiva de especies maderables y cultivos de especies introducidas como C. nucifera. Resultados similares fueron obtenidos por Delgado et al. (2016), en el análisis de la vulnerabilidad en bosques de montaña en Latinoamérica.

En menor proporción, existieron cinco áreas con alta vulnerabilidad ambiental, donde se ubican las parcelas 9, 10, 11,15,17, 20, 21, 27, 29, 35 y 36, son susceptibles por tener sensibilidad y nivel de exposición medio, con baja capacidad de adaptación. El alto nivel de vulnerabilidad ambiental que exhiben se encuentra directamente relacionado con alteraciones potenciales en los servicios ambientales que proporcionan, por ejemplo, los vinculados a la biodiversidad (servicios estéticos, culturales, provisión de bienes como recursos genéticos).

Estos resultados se corroboran con la ONU (2019), al referirse que la vulnerabilidad está dada por determinadas condiciones, factores o procesos medioambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad ante el impacto de amenazas.

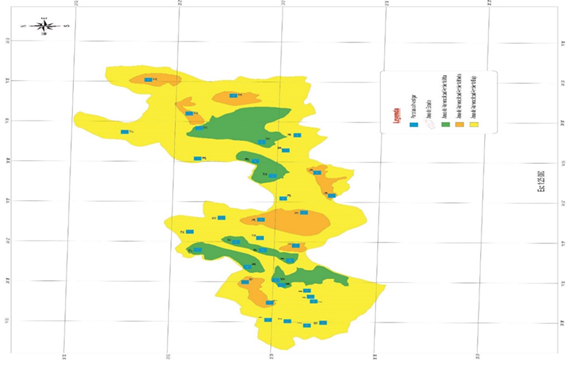

En la mapificación de los resultados por áreas (Figura 5), se observó que la vulnerabilidad ambiental baja es la que ocupa mayor extensión, al tener incluidas las especies más dominantes e indicadoras, las que mejores se van a adaptar a las condiciones edafoclimáticas del área, garantizándoles mayor probabilidad de supervivencia, condición que favorece el comportamiento ambiental del bosque.

Evaluación de la vulnerabilidad estructural (Ve)

Según los resultados de la posición sociológica relativa, del total de especies inventariadas, 25 presentan alta vulnerabilidad estructural con valores de PSr que oscilan entre 0,0-0,30, representando el 55,6 %. Acalypha diversifolia. Jacq, Casasia calophylla. A, O. leucoxylon, M. indica, S. mammosum, B. ebenus, y C. aurantium fueron las más representativas. Estas especies no se encuentran distribuidas de forma regular en todos los estratos, su patrón de distribución no es continuo, pues no tienen un lugar garantizado en la estructura y composición florística del bosque.

Asimismo, 16 especies muestran vulnerabilidad estructural media, por situarse en rangos de PSr entre 0,31- 0,60, y para un 35,5 %. Entre las más distintivas se encuentran A. inermisse, S. laurifolium, T. catappa, Z. martenicense, Roystonea regia. HBK y E. sp; por estar distribuidas de forma regular en algunos estratos, y presentar un lugar intermedio en la estructura y composición del bosque.

H. elatus, C. utile, G. guara y J. vulgaris conforman las cuatro especies con baja vulnerabilidad estructural para 8,9 %, se caracterizan por estar distribuidas de forma regular en todos los estratos, con patrón de distribución continuo y, por ende, tienen un lugar garantizado en la estructura y composición florística.

La parcela 9, 10, 15, 17, 20, 21, 27, 29, 35 y 36 exhiben vulnerabilidad estructural alta para un 27,8 %, determinadas a partir de la relación que existe entre las especies que tiene un Psr inferior a 0,30. Se identifican por estar situadas en zonas antropizadas, con la inserción de vegetación secundaria con fines económicos, así como ubicación cercana a puntos poblados que explotan los servicios del bosque.

Por el contrario, las unidades de muestreo 1, 2, 6, 7, 12, 18, 19 y 24 exhiben baja vulnerabilidad estructural para un 22,2 %, están conformadas por especies con igual clasificación, encontrándose mejor distribuidas en los diferentes estratos del bosque. González-Torres et al. (2016b) y Zhang et al. (2017), plantearon que las especies que presentan una distribución amplia en los bosques pluviales de la región oriental de Cuba, serán las menos vulnerables, estos ecosistemas serán los que presenten el menor número de especies amenazadas.

Las 5 parcelas restantes (50 %), exteriorizan vulnerabilidad estructural media, en función de las especies que la contienen y caracterizan de forma general el comportamiento estructural del bosque en estudio.

Los resultados discutidos anteriormente, se resumen por áreas en la Figura 6. Exteriorizan el predominio de áreas con vulnerabilidad estructural media donde se encuentran incluidas las parcelas 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 26, 28 y 30-34, producto a la distribución en la composición florística de la vegetación en los distintos subestratos, y del papel preponderante que juegan las diferentes especies en cada uno de ellos.

Evaluación de la vulnerabilidad ecológica (Vec)

Al aplicar la matriz de clasificación de la vulnerabilidad ecológica, fueron mostrados los resultados por especies con el predominio de vulnerabilidad ecológica media, seguido de baja y alta. H. elatus, C. utile, S. laurifolium, G. guara, J. vulgaris, T. catappa, A. inermis, C. peltata y Z. martinicense muestran baja vulnerabilidad ecológica, para un 20 %, caracterizadas por presentar moderada sensibilidad, nivel medio de exposición, favorecido por alta capacidad de adaptación, que les infiere baja vulnerabilidad ambiental y estructural al tener una distribución vertical continua en todos los estratos.

Por otra parte, A. diversifolia, R. regia, Guazuma tomentosa. Kunth, C. odorata, C. nucifera. L, y Carapa guianensis. Aubl presentan media vulnerabilidad ecológica con 62,2%. Estos resultados fueron corroborados por Sánchez (2015), al plantear que la estructura y composición del bosque pluvisilva de baja altitud sobre complejo metamórfico es irregular, por presentar una vegetación muy diversa y heterogénea, con alto grado de antropización, destacándose como especies más importantes y abundantes: H. elatus, G. guara.

M. indica, O. leucoxylon, E. sp, S. laevis, P. guajava, B. ebenus, S. mammosum, y C. occidentalis, presentaron alta vulnerabilidad ecológica con 17,8 %, por ser sensibles, con bajo nivel de exposición y capacidad de adaptación media, que le otorgan vulnerabilidad ambiental media y alta vulnerabilidad estructural, por tener un patrón de distribución no continuo. Lo antes expuesto, pudiera estar dado por variables y disturbios ambientales como: talas incontroladas, pendiente, carretera, viviendas, cultivos varios, que afectan la dinámica de la regeneración natural, estructura y composición florística del bosque (Sánchez, 2015).

Las 28 especies restantes, presentan vulnerabilidad ecológica media, por ser sensibles, tener baja exposición y alta capacidad de adaptación, que le infieren baja vulnerabilidad ambiental y vulnerabilidad estructural media o alta, según corresponde. En la evaluación de la vulnerabilidad ecológica, las parcelas 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 27, 29, 35 y 36 presentan alta vulnerabilidad ecológica. Se identifican por tener especies de moderada sensibilidad, nivel de exposición media y baja capacidad de adaptación, que les deriva alta vulnerabilidad ambiental unida a media o alta vulnerabilidad estructural.

Solo las parcelas 4, 14, 25, 32, 33, y 34 presentan vulnerabilidad ecológica media, determinadas por tener una exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación medio, que inducen una media vulnerabilidad ambiental, unido a vulnerabilidad estructural media.

Resultados similares obtuvo Martínez (2012) en estudio relacionado con los factores ecológicos que determinan la estructura, funcionamiento y composición florística de las pluvisilvas en la región oriental de Cuba, donde destaca: el clima, grado de exposición, pendiente, iluminación, entre otros factores que actúan de forma interrelacionada en el ecosistema y repercuten en la fisonomía del bosque.

Varios estudios indican que los cambios en el clima y los procesos antroponaturales, podrían exceder la capacidad de adaptación de muchas especies, lo que provocaría el desplazamiento geográfico y extinciones de áreas que generan importantes variaciones en la composición florística y el funcionamiento de los ecosistemas al provocar alteraciones en los rangos altitudinales, estructura horizontal, vertical, patrones de crecimiento y fenológicos de muchas especies de plantas (Zhang et al., 2017).

El mayor número de parcelas exhiben vulnerabilidad ecológica baja, para un 52,8 %, que caracteriza el comportamiento del bosque en general. Se destacan por tener valores medios de sensibilidad y exposición, favorecidos por alta capacidad de adaptación y baja vulnerabilidad estructural. La Figura 7, exhibe los resultados del grado de vulnerabilidad que presenta el bosque, el cual permite la rápida interpretación para establecer prioridades en las estrategias de gestión para la aplicación de medidas de gestión con enfoques o toma de decisiones relacionadas con el manejo de la biodiversidad, la rehabilitación y restauración.

CONCLUSIÓN

Se comprobó que el bosque pluvisilva de baja altitud sobre rocas metamórficas presentó baja vulnerabilidad ecológica, destacándose como especies sensibles C. occidentalis, S. mammosum, S. laevis, B. ebenus, y Ps. Guajava.

Anexo 1. Criterio de evaluación cualitativa de la sensibilidad

No Sensibles: formado por aquellas especies que presentan un valor de IVIE (mayores e iguales que 90). Se caracterizan por ser las de mayor peso ecológico, las más importantes; poseen una alta representatividad que las hace no sensibles a las perturbaciones ambientales y antropogénica, las de amplia distribución en el rodal, y a su vez, mayor tamaño. Se esperan que existan relativamente pocas variaciones en la estructura de las poblaciones de especies dominantes y las mejores adaptadas a los factores físicos- ambientales del hábitat.

Medianamente Sensibles: lo constituyen aquellas especies que presentan valores medios IVIE (mayores de 50 y menores que 90). Se caracterizan por ser especies que poseen una representatividad media que las hace moderadamente sensibles ante las perturbaciones ambientales y antropogénicas. Se esperan que existan variaciones moderadas en la estructura de sus poblaciones, por lo que podrán adaptarse relativamente ante los factores físicos- ambientales del hábitat.

Sensibles: constituyen aquellas especies que presentan un bajo valor de IVIE, (menor e igual que 50). Las de menor peso ecológico, menos importantes por su dominancia, su escasa representatividad las hace más susceptibles a las perturbaciones ambientales, antropogénicas, son propensas a tener menos supervivencia, poseen poca distribución en el rodal y se esperan variaciones importantes en la estructura de sus poblaciones, por tanto, serán las menos adaptadas a los factores físicos- ambientales del hábitat.

Anexo 2. Criterio de evaluación cualitativa de la exposición

Exposición Alta: lo constituyen aquellas especies que presentan un alto valor de IVIE (mayores e iguales que 90). Se caracterizan por ser las indicadoras del área, las más representativas, con altos valores de abundancia, frecuencia y dominancia relativa, y por consiguiente, las de mayor exposición, por lo que presentan variaciones en la estructura original y composición del bosque.

Exposición Media: especies que presentan valores de IVIE (mayores de 50 y menores que 90). Se caracterizan por tener valores medios de abundancia, frecuencia y dominancia relativa, por lo que se encuentran representadas y expuestas moderadamente en el rodal y presentan moderados cambios en la estructura original, que no han alterado significativamente sus indicadores de diversidad florística.

Exposición Baja: especies que tienen bajos valores de IVIE, (menor e igual que 50), son las menos representativas e indicadoras del área, con valores bajos de abundancia, frecuencia y dominancia relativa; por ende, las menos expuestas, por lo que presentarán pocas variaciones en su estructura original y composición del bosque.

Anexo 3. Criterio de evaluación cualitativa de la capacidad de adaptación

Capacidad de adaptación Alta: cuando el índice de Simpson oscila entre los valores de 0,0 0,30, a menor valor, se considera un alto nivel de diversidad biológica, por lo que existe un equilibrio natural en el ecosistema, una mayor potencialidad para la generación de servicios ecosistémicos como representación de la funcionalidad de las especies contenida en la diversidad, y por ende, mayor será la capacidad de adaptación y regeneración natural de la mayoría de las especies.

Capacidad de adaptación Media: el índice de Simpson oscila entre 0,31- 0,60 es cuando existe una biodiversidad media, pocos cambios en la estructura original que no han alterado significativamente sus indicadores de diversidad florística, la regeneración natural de la mayoría de las especies es media, por lo que existe una potencialidad media en la generación de servicios ecosistémicos y regeneración natural.

Capacidad de adaptación Baja: el índice de Simpson oscila entre 0,61 - 1,00, a mayor valor, se considera una baja biodiversidad e indican que el ecosistema no presenta un equilibrio natural, existe baja gama de servicios ecosistémicos y regeneración natural, y por consiguiente menor es la posibilidad de adaptación.

Anexo 4. Criterio de evaluación cualitativa para la vulnerabilidad ambiental

Vulnerabilidad Ambiental Alta: conformado por especies sensibles, con bajo nivel de exposición e igual capacidad de adaptación.

Vulnerabilidad Ambiental Media: se identifica por presentar especies sensibles y medianamente sensibles, con nivel de exposición entre medio bajo, unido a una capacidad de adaptación entre baja- media.

Vulnerabilidad Ambiental Baja: se caracterizan por tener especies con sensibilidad y nivel de exposición medio, así como una alta capacidad de adaptación. O por ser especies sensibles, con un bajo nivel de exposición e igual capacidad de adaptación.

Anexo 5. Criterio de evaluación cualitativa para la vulnerabilidad estructural

Vulnerabilidad estructural (Alta): cuando los rangos de la posición sociológica relativa oscilan entre los valores de 0,0 0,30, las especies no se encuentran distribuidas de forma regular en todos los estratos, su patrón de distribución es no continuo y por ende, no tienen un lugar garantizado en la estructura y composición del bosque.

Vulnerabilidad estructural (Media): cuando los rangos de la posición sociológica relativa oscilan entre 0,31- 0,60. Las especies se encuentran distribuidas de forma regular en algunos de los estratos, su patrón de distribución es medianamente regular y de igual forma presenta un lugar medio en la estructura y composición del bosque.

Vulnerabilidad estructural (Baja): cuando los rangos de la posición sociológica relativa oscilan entre 0,61- 1,00. Las especies se encuentran distribuidas de forma regular en todos los estratos, su patrón de distribución es continuo y por ende, tienen un lugar garantizado en la estructura y composición del bosque.

Anexo 6. Criterio de evaluación cualitativa para la vulnerabilidad ecológica

Vulnerabilidad ecológica baja: constituida por especies pocos sensibles, donde el nivel de exposición y la capacidad de adaptación son catalogados de alta, relacionado con una baja vulnerabilidad ambiental, unido a una baja vulnerabilidad estructural.

Vulnerabilidad ecológica media: conformado por especies moderadamente sensibles, el nivel de exposición y la capacidad de adaptación tienen valores medios, lo que le infieren una vulnerabilidad ambiental y estructural media.

Vulnerabilidad ecológica alta: constituidas por especies sensibles, donde el nivel de exposición y la capacidad de adaptación son catalogados de baja, relacionado con una alta vulnerabilidad ambiental y estructural.

texto en

texto en