INTRODUCCIÓN

La producción de nuevos conocimientos genera una permanente tensión en el currículo de cualquier rama del saber, que supone la revisión periódica de sus planes y programas de estudio. Particular relevancia adquiere hoy día este proceso, en la medida que asistimos, desde hace varias décadas, a un incremento exponencial de las publicaciones científicas. Al respecto, los algoritmos resultan mucho más elocuentes.

Según el Informe de la UNESCO sobre la ciencia: hacia el 2030, puede leerse que, solo entre “2008 y 2014, el número de artículos científicos incluidos en el índice de citas científicas de la plataforma ´Web of Science´de Thomson Reuters aumentó en un 23%, pasando de 1 029 471 a 1 270 425.” (UNESCO, 2015, p.3). Durante un período relativamente similar (2009-2013), Barranquero y Ángel (2015) contabilizaban 199 artículos en Comunicación para el desarrollo, solamente en las principales revistas latinoamericanas.

Ciertamente, la tendencia evidenciada por las anteriores cifras no constituye el único factor condicionante de los reajustes curriculares, pero sí uno con el suficiente peso como para un ejercicio de vigilancia teórica permanente. Para el caso específico de la comunicación social, campo al interior del cual se inserta nuestro análisis, Fuentes Navarro (1983) le confiere, junto a las demandas del campo profesional, centralidad a la teoría en el diseño curricular. Esta, sostiene el autor, se encuentra estrechamente relacionada con las “prácticas deseables” a la hora de delinear el perfil profesional del comunicador.

Cuando menos, resulta clara la conexión existente entre las publicaciones científicas empleadas como bibliografía básica o complementaria y el sistema de conocimientos de los programas de estudio, llegando a incidir, incluso, en la estructura curricular de algunas disciplinas. Tal es el caso de la Comunicación para el desarrollo en Cuba, en cuyo programa de estudios universitarios de pregrado se visualizan, según lo planteado, incongruencias y omisiones que aconsejan su reordenamiento y actualización. En tal sentido, las páginas siguientes no se limitan a dar cuenta de ello, sino que además contienen propuestas que apuntan en esa dirección.

El estudio, que se asume desde una perspectiva cualitativa, se basó en el empleo de dos técnicas fundamentales: la revisión bibliográfica y el análisis documental. Específicamente, las fuentes bibliográficas revisadas se encuentran, en su mayoría, estrechamente relacionadas con la comunicación para el desarrollo, a la luz de las cuales fue analizado el programa de esta disciplina, que junto a los planes de estudios C (2000), D (2008) y E (2017) de la carrera de Comunicación social en Cuba, conforman el conjunto de documentos analizados.

DESARROLLO

Directrices conceptuales que sustentan el estatuto disciplinar de la comunicación para el desarrollo

Con una trayectoria de más de 6 décadas, sobre el estatuto disciplinar de la comunicación para el desarrollo se verifican, hoy día, no pocas divergencias conceptuales. En una de las varias sistematizaciones existentes, Adalid Contreras plantea que:

Aunque por su propia naturaleza toda comunicación podría asumirse como conectada -per se- a alguna forma de desarrollo, esto no es así. Debe estar intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada a la consecución de cambios concretos, tanto en la sociedad como en las instituciones y los individuos, con vocación por el cambio, el bienestar, la calidad de vida, la organización, la esperanza, el servicio público y la democracia. (Contreras, 2000, p. 2).

Del anterior concepto se infiere una finalidad esencialmente transformadora, de cuyo carácter aplicado dan cuenta planteamientos como los Esperon y Vinelli en torno a la comunicación alternativa, válido igualmente para la comunicación para el desarrollo. Se trata, sostienen estos autores, de un concepto que “se realiza en la práctica”, fuera de la cual “no significa nada”. No puede, por lo tanto, ser conceptualizada “como un ´a priori´ a la experiencia” (2004, p.17). Ello se debe a que, en materia de comunicación para el desarrollo, la práctica siempre antecedió a la teoría.

En efecto, antes de que aparecieran las primeras teorizaciones entre finales de la década de 1950 y principios de la siguiente, ya se registraban, “entre el último tercio de la década de 1940 y el primero de la de 1950” (Beltrán, 2005, p.6), tres experiencias precursoras, todas ellas en América latina: Las Radioescuelas de Colombia y Las Radios Mineras de Bolivia, junto a los servicios de Extensión Agrícola, Educación Sanitaria y Educación Audiovisual. De ahí que, desde un inicio, la comunicación para el desarrollo centre “el valor de la investigación en su utilización, en su pertinencia para responder a cuestiones reales” (Contreras, 1983, p.195).

La dificultad de alcanzar una definición plausible, que no definitiva, de comunicación para el desarrollo, ha motivado que en torno a ella persistan no pocas confusiones: “se ha confundido, en muchas ocasiones, con las políticas de comunicación y con la comunicación educativa. Y aunque las incluye a ambas, es sin duda una apuesta más abarcadora” (Rizo, 2012, párrf.3).

Los orígenes de tal confusión se remontan a finales de los 60 y principios de los 70 del pasado siglo XX, donde nacen y se desarrollan ambas vertientes de la comunicación para el desarrollo en América latina, una vez superadas las primeras teorizaciones de origen norteamericano, que enunciaremos más adelante. En aquel momento, tanto las políticas de comunicación como la comunicación educativa asumen el concepto de participación como eje articulador de sus propuestas. Sin embargo, dos intenciones casi opuestas se perfilan entre una y otra:

El énfasis de la primera se sitúa en el nivel macrosocial de las propuestas políticas, donde lo transformable está en el reordenamiento de la propiedad y el modo transnacional de producir cultura hegemónica. Allí se deben gestar los grandes virajes que permitirían la participación, para un "después", cuando se haya conquistado el poder. Mientras que la segunda se ha venido definiendo en la práctica concreta de los procesos microsociales donde lo educativo se convierte en cualidad intrínseca del quehacer comunicacional (Alfaro, 1990, p.60-61).

De hecho, a pesar de compartir una matriz conceptual semejante, las prácticas de comunicación educativa no tuvieron, “salvo casos excepcionales, vinculaciones con proyectos o políticas estatales y menos aún con los foros de carácter internacional donde esas políticas se debatían” (Matta, 2011, p.12).

Pero, como sostiene Rizo, de que esta disciplina constituye “una apuesta más abarcadora”, donde “comunicación y desarrollo se vinculan para propiciar transformaciones en sectores sociales que participan en la identificación y solución de sus problemáticas específicas” (Rizo, ibídem), dan cuenta no solo las numerosa experiencias que, alrededor del mundo, con especial destaque para América Latina (Gumucio, 2001)1, se verifican; abundante cuenta de ello también dan los paradigmas, tipologías y perspectivas teóricas que a partir de o en relación a tales experiencias se han venido edificando.

Si en un principio la práctica antecedió a la teoría, sobre los basamentos teóricos acumulados es posible apuntalar, hoy día, cualquier experiencia de comunicación para el desarrollo. Un pase de revista conceptual con pretensiones históricas, nos remonta al “trabajo de Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society, publicado por primera vez en 1958, (…) punto de partida de la visión optimista sobre el papel de la comunicación de masas en la modernización” (Sánchez, 1986, p. 22-23). A esta obra le siguió, en 1962, la clásica Diffusion of Innovations, de Everett Rogers, cuyo modelo, que propugnaba “la difusión generalizada de innovaciones como motor del desarrollo” (Martín-Barbero, 1987, p. 195), fue aplicado profusamente en América Latina. Luego, en 1964, el trabajo de Wilbur Schramm, Mass media and national development “continuó y extendió la presuposición teórica de que los medios participaban en el desarrollo como agentes de cambio” (Sánchez, 1986, p. 23), reafirmada, antes y después, por otros autores como Pye (1963), De Sola Pool (1963) y Frey (1966), quienes se consideran igualmente artífices de la comunicación para el desarrollo.

“Objetivismo, empirismo estadístico, neutralidad valorativa, asepsia ideológica, énfasis metodológico” (Murgay Boils, 1979, p. 18, en Fuentes Navarro, 2005, p. 96) constituyen rasgos comunes de las teorías que configuraron el paradigma de la modernización, cuyo “valor explicativo y praxeológico” (Sánchez, 1986, p. 8) entró en crisis mediados los sesenta, a partir de las anomalías detectadas por un grupo de investigadores latinoamericanos.

(…) frente al binomio comunicación-modernización propuesto por autores como Lerner, Pye, Schramm, etc., se opone el binomio comunicación-estructura social de Beltrán, Díaz Bordenave, Marques de Melo, Ordóñez; frente al modelo psicologista de la introducción de innovaciones, se impone una constante reivindicación del contexto como punto básico para la teoría del desarrollo (Moragas 1987, 1989, en Barranquero, 2005, p. 11).

Combativo, de denuncia, fue el discurso científico construido por estos y otros investigadores, inspirado como estuvo en la teoría de la dependencia. Esta, “en tanto posibilidad de interpretación crítica de las sociedades latinoamericanas, necesitaba una teoría especial de los medios de comunicación, situados en relación con ese rasgo básico del subdesarrollo” (Lenarduzzi 2001, p. 141). Poco a poco, junto a la crítica, irían incorporando categorías analíticas mediante las que se pretendía, más allá de obtener un acertado diagnóstico del paisaje comunicacional latinoamericano, transformar el estado de cosas existentes en él. Del fracaso de tales pretensiones, para lo cual fueron empleadas como punta de lanza a las políticas nacionales de comunicación, sobrevivió la otra vertiente de la comunicación para el desarrollo antes enunciada. Fue así como, llegado los 80, la comunicación participativa, popular, alternativa, la de los pequeños espacios, sería “el último refugio en el que se escondió la esperanza -y la utopía- de esa otra comunicación” (Catalán y Sunkel, 1991, p. 17), de ese otro desarrollo.

Para ese momento, ya era perceptible un viraje de 360 grados en la investigación comunicológica latinoamericana, la cual, por primera vez en su historia, transitaba por derroteros “algo más alejados de las preocupaciones iniciales sobre el cambio social” (Barranquero, 2005, p. 14), evidenciable en la obra de figuras como Jesús Martín-Barbero, Néstor García Canclini, Guillermo Orozco y Valerio Fuenzalinda. Sin embargo, desde lo que se conoce como paradigma cultural latinoamericano, se abrieron nuevos cauces en materia de comunicación para el desarrollo, con herramientas válidas para percibir matices y “valorar experiencias que no se pretenden totalizantes” (Hermosilla, 2007, p. 6). Así se aprecia en la obra de autores como la peruana Rosa María Alfaro (1993), la ecuatoriana Ivonne Cevallos (2001), los colombianos Germán Rey (1997), José Miguel Pereira, Jorge Iván Bonilla y Julio Eduardo Benavides (1998), el boliviano Adalid Contreras (2000) y, allende nuestros mares, Robert White (1992).

En cuestiones tales como la comunicación como objeto de desarrollo y no solamente condición o medio para llegar a él; en la “utilidad y placer para la vida cotidiana y la relación entre sujetos” (Alfaro, 1993, p. 38); unido al redimensionamiento de la noción de lo comunitario, para ser entendida, ahora, como puesta en común de intereses que tributa a la construcción de lo público, pueden resumirse las contribuciones del paradigma cultural latinoamericano a la comunicación para el desarrollo (Salazar, Moreno y Valido, 2016).

Todo lo hasta aquí dicho puede condensarse en 4 tipologías, que sintetizan, a la altura del año 2000, el camino recorrido durante medio siglo. Se trata de: i) Comunicación de Desarrollo, ii) Comunicación de Apoyo al Desarrollo, y iii) Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático (Beltrán, 2005). Las dos primeras se corresponden con el paradigma de la modernización, mientras que la tercera busca definir las experiencias y aportaciones latinoamericanas, verificables a partir de la segunda mitad de los sesenta y durante toda la década de 1970. Completa el ciclo una cuarta tipología, que Adalid Contreras (2000) bautiza como iv) Comunicación - Desarrollo o Comunicación con Desarrollo, nacida al calor de las contribuciones del paradigma cultural latinoamericano.

Siguiendo la lógica de los desplazamientos y las transiciones, entre finales del siglo XX y principios de XXI emerge una renovada perspectiva teórica, que Alfonso Gumucio-Dragón, su principal exponente en nuestra región, no vacila en otorgarle el rango de paradigma:

La comunicación para el cambio social aparece (…) como un paradigma reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los modelos de modernización (2011, p.28).

La formulación de este paradigma comienza gestarse a partir de 1997 en Nueva York, con el auspicio de la Fundación Rockefeller, a través de una serie de sucesivas reuniones de las cuales nace el Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, en cuya plataforma digital esta se conceptúa como: “un proceso de diálogo público y privado a partir del cual las gentes deciden quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que necesitan y como pueden administrar colectivamente para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas” (Rockefeller Foundation, 1999).

Acostumbrada a seguir sus propios derroteros, en Latinoamérica irrumpen, llegado el nuevo milenio, otras perspectivas teóricas que, desde la comunicación, continúan haciendo uso del todavía pertinente concepto de desarrollo (Salazar, 2018).

Así pues, nos encontramos con perspectivas como la de la comunicación para el desarrollo sostenible, que, en tanto síntesis de la comunicación para el desarrollo y la comunicación ambiental, “plantea una visión nueva multidimensional del desarrollo, incorporando la variable ambiental, así como la perspectiva de género o la defensa de la diversidad cultural” (Flores, 2002, p.10).

Asistimos, paralelamente, a una suerte de boom de la comunicación para el desarrollo orientada hacia el ámbito local, devenida sub-área específica al interior del campo, En esta línea destacan las aportaciones de Arturo Granados (2009) y Marisol Castañeda (2005), quienes le otorgan un nuevo sentido a la dimensión política del desarrollo asociada a la comunicación en el ámbito local, al introducir en este categorías como ciudadanía, esfera pública y sociedad civil, que vienen a reforzar el sentido de lo identitario ya trabajado desde la perspectiva cultural.

La comunicación para el desarrollo humano, por su parte, propugna que, antes que nada, la comunicación para el desarrollo debe retornar al “sujeto y a la unidad mínima del mundo social: la interacción, el vínculo y la puesta en común” (Rizo, 2012, parrf, 4).

Durante el presente siglo, también se verifican, en el contexto latinoamericano, interesantes y prometedores focos que introducen de lleno a la comunicación organizacional, densamente, con mucho que decir y no poco menos que hacer, en la órbita de la comunicación para el desarrollo. Tal es el caso de la comunicación estratégica (Massoni, 2008), la prospectiva estratégica de la comunicación (Uranga, 2007) y la ingeniería en comunicación social (Galindo Cáceres, 2012).

En un artículo del 2007, Maria Elena Hermosilla se formulaba, en forma de título, esta sugerente interrogante: “Comunicación para el Desarrollo en América Latina: ¿Tiene aún sentido?”. Si estas directrices conceptuales no se consideran suficientes para responder afirmativamente, acudimos a las palabras de Ileana Medina, con las que cerramos este apartado: “Partiendo de nuestra situación económica, política e histórica, todos los intentos decorosos de investigación científica que se hacen en el continente van en una dirección: la superación del subdesarrollo” (Medina, 2000, p.76).

Todavía, es bien sabido, resulta largo, complejo, tortuoso e incierto el camino por recorrer en esa dirección.

La comunicación para el desarrollo como disciplina en Cuba. Antecedentes, contextos y modificaciones necesarias en el programa actual

De todo el arsenal teórico expuesto en el apartado anterior no comienza a apropiarse la comunicología cubana hasta una fecha bastante reciente. Aunque la particular situación política, económica, social y cultural de la Revolución cubana proporciona (a priori) un terreno particularmente fértil para se aplicado en diferentes ámbitos, existen factores que han retrasado su introducción, a la par que limitan hoy día el rol que pudiera desempeñar la comunicación para el desarrollo en una sociedad como la cubana, en permanente proceso, máxime ahora, de transformación. Sucede que, en nuestro contexto, la comunicación para el desarrollo:

surge por la necesidad académica y de centros puntuales de alentar prácticas que apoyen la construcción de un proyecto político social que, sin embargo, no ha visualizado la comunicación como un eje transversal del desarrollo. De manera que la disciplina Comunicación y Desarrollo en Cuba, que pudiera haber constituido punta de lanza en los estudios de comunicación en nuestro país, se ha venido desarrollando de manera tardía, muy modesta, por interés de actores específicos (García Graña, 2009, p. 5, en Rafuls, 2012, p.32-33).

Si, en sentido general, el campo de la comunicación en Cuba “ha seguido una trayectoria singular, con desfases muy marcados con respecto a las tendencias latinoamericanas” (Alonso, 2016, p.1), antes del siglo XX, las aportaciones de la comunicación para el desarrollo a la configuración de la comunicología cubana resultan episódicas y asistemáticas.

Ciertamente, no era del todo desconocido en Cuba lo que en torno a esta disciplina se venía realizado en América Latina. Detrás de los trabajos publicados por la revista cubana Pensamiento Crítico entre 1967 y 19712, figuran las firmas de varios representantes de la teoría de la dependencia, en la que se basaron, como ya se vio, los estudios pertenecientes a la línea estructural de la comunicación para el desarrollo. Entre ellos, destaca el nombre de Antonio García, en cuyos significativos trabajos sobre el desarrollo latinoamericano se localizan algunos de carácter netamente comunicacional (1966, 1979, 1980). Por su parte, la Revista Casa de las Américas y la editorial Ciencias Sociales publican, respectivamente, títulos inscritos en esa misma línea, de Armand Mattelart (1973) y de este propio autor con Ariel Doffman (Mattelart y Doffman, 1974). Por otra parte, encontramos autores cubanos como Ernesto Vera (1981), incluido en la clásica compilación de trabajos de Peter Schenkel sobre PNC en América Latina.

En ese contexto, resulta necesaria destacar la presencia cubana en los distintos foros internacionales en los que se canalizó el debate en torno a las Políticas nacionales de comunicación (PNC) y el Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación, como la Primera Conferencia Intergubernamental sobre el tema celebrada en San José de Costa Rica en 1976. Se trata del profesor Enrique González Manet, que al decir de José Ramón Vidal “fue experto, representante de Cuba en todas esas batallas, (…) ícono de todo este período, (…) quien nos introdujo a algunos de nosotros en estos temas” (Vidal, 2015, p.37). De González Manet, precisamente, es la siguiente cita, que da cuenta de los vínculos personales existentes, por esos años, entre varios representantes de la comunicación para el desarrollo y Cuba. Al respecto, el autor resalta que:

el esfuerzo más sostenido fue realizado por el ICAIC mediante la organización de seminarios internacionales en el marco de los Festivales del Nuevo Cine Latinoamericano, a los cuales concurrían anualmente investigadores y críticos de prominencia mundial como Herbert Schiller, Ignacio Ramonet, Armand Mattelart, Oswaldo Capriles, Patricia Anzola, Rafael Roncagliolo, Fernando Reyes Matta y Octavio Getino, entre otros. Estas actividades se realizaron durante un decenio. (Manet, en Calzadilla, 1999, p.7-8).

En la obra de algunos de estos autores, como el peruano Rafael Roncagliolo (1986) y el chileno Fernando Reyes Matta (1983), se localizan incursiones y propuestas en la línea de la comunicación popular y alternativa, “haciendo valiosos aportes a la construcción de nuevos modelos” (Beltrán, 2005, p.20) educomunicativos que tenían como base la propuesta del pedagogo brasileño Paulo Freire. Otra significativa contribución, en tal sentido, es la del uruguayo Mario Kaplún (1983), de cuya participación en la IV Conferencia Internacional de Educación de Adultos, organizada por la UNESCO en la Habana en el año 1983, existe constancia. Por esa fecha, precisamente, comienza “la primera promoción a escala de las obra de Freire entre los cubanos”, momento “en que las tendencias dogmáticas han perdido su batalla en el seno de la intelectualidad y la política cultural cubana” (Pérez, 2007, p.10). Sin embargo, en sentido general, existían:

prejuicios en los educadores populares latinoamericanos, formados al calor del cristianismo y la Teología de la Liberación, por el radicalismo que hacía a los cubanos defensores del ateísmo científico y por considerar al sistema institucionalizado de educación cubana, tan dependiente de los valores de los seres humanos formadores y de prácticas políticas verticalizadas, como bancaria y tradicional (Rafuls, 2012, p.27)

Luego de un período (1977-1989) caracterizado por el predominio de “la denominada Mass Communication Research y sus diversas corrientes”, en la comunicología cubana se produce, durante los 90, un “viraje crítico”, que tuvo como principal punto de mira “la variada reflexión científica de nuestra región” (Alonso, 2000, p.42). Así pues, la obra de consagrados y mundialmente reconocidos autores, ya mencionados, como Jesús Martín-Barbero, Nestor García Canclini y Guillermo Orozco, se mostró insuficiente para la avidez, el desfasaje y las múltiples problemáticas a las que debía hacer frente la comunicología cubana a la altura del siglo XX. Fue así como a partir del paradigma de la Recepción activa, al que “no puede criticársele el aislamiento de la historia cultural concreta de nuestro continente” (Medina, 2000, p.17), se fue transitando, progresivamente, hacia otros autores y propuestas más específicas, que han permitido ir re-conectando, poco a poco, paulatinamente, a la comunicología cubana con las teorías del desarrollo.

El reflejo curricular del camino recorrido por esta disciplina se aprecia tras un rápido vistazo a los Planes de estudio C, D y E de la carrera de Comunicación social en Cuba. Como punto de partida, en el plan de estudio C, que data del año 2000, la Comunicación para el desarrollo estuvo representada:

por la asignatura optativa Comunicación Comunitaria; concebida por demás, con un enfoque bastante restrictivo, teniendo en cuenta la amplitud de temáticas que en América Latina se reconocen como deudoras de un área de producción teórico-práctica que cuenta con una tradición de más de medio siglo de existencia (Rafuls, 2012, p.34).

No es hasta el 2008, con el plan de estudios D, que se instaura como disciplina académica, bajo el rótulo de Comunicación y Desarrollo, lo que “supone un mayor nivel de generalidad en la formación del profesional y una ampliación de la capacidad de respuesta de este comunicador ante las necesidades de la sociedad” (Colectivo de autores, 2008, p. 17). El estatuto disciplinar se mantiene, amplía y refuerza en el plan de estudios E del 2017, donde: “La disciplina Comunicación y Desarrollo atenderá los procesos de comunicación que tributan a las agendas del desarrollo, entre las cuales destacan educación, medio ambiente, salud, género, gobernabilidad, economía y ciencia” (Colectivo de autores, 2017, p. 17).

Con respecto al programa anterior, al que Rafuls (2012) señala la ausencia de un perfil específico del comunicador para el desarrollo, en el actual se propone, para este ámbito, formar un profesional que “diseña y gestiona programas, proyectos y formas de interrelación más participativas y justas que permiten la intervención o comprensión de fenómenos sociales y culturales que puedan ser susceptibles de mejoramiento o de transformación desde la comunicación” (Colectivo de autores, 2017, p. 63).

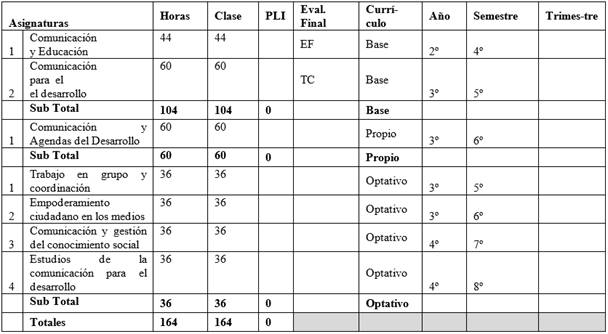

Para dar respuesta a tales demandas, el programa de la disciplina fue estructurado a partir de 5 asignaturas, organizadas curricularmente de la forma que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1 - Organización de la disciplina comunicación para el desarrollo

Fuente: Plan de estudios “E” de la carrera Comunicación social.

Lo anterior es reflejo y resultado del ensanchamiento disciplinar que se ha venido operando durante estas dos décadas, desde que la Comunicación para el desarrollo irrumpiera, tímida y limitadamente, a través de la asignatura optativa Comunicación comunitaria, como ya se vio. No obstante, a la luz de los presupuestos teóricos expuestos en el apartado anterior, consideramos que en el programa actual de la disciplina persisten omisiones y se visualizan incongruencias, que hacen de este un documento perfectible y susceptible de transformación.

En tal sentido, consideramos que las problemáticas más significativas se concentran en el ordenamiento lógico y el sistema de conocimientos de las asignaturas básicas: Comunicación y Educación y Comunicación para el desarrollo. Se considera desacertado, al respecto, que la introducción a la disciplina comience por la primera asignatura, cuando todo apunta a la segunda para el desempeño de tal función. Como argumento, se deberá tener en cuenta que los procesos educomunicativos, con un fuerte anclaje en el ámbito comunitario, constituyen solo una expresión que, si bien importante, no resulta la única modalidad de la comunicación para el desarrollo. Así pues, el hecho de que la asignatura Comunicación y Educación se encuentre ubicada primero en la malla curricular, tiende a crear cierta confusión y estrechez cognitiva, conceptual, metodológica e incluso práctica en los estudiantes, quienes la identificarían, durante todo un semestre, con la Comunicación para el desarrollo. A ello también contribuye, en buena medida, la concepción del sistema de conocimientos de la asignatura:

Comunicación y educación. Comunicación, Educación y Sociedad: Tema introductorio, para explicar y discutir la relación entre los campos comunicación y educación. Diferentes maneras en las cuales se ha dado esta relación. Análisis de las principales categorías y conceptos con que trabaja la asignatura y la disciplina en general. A partir de esto deben poder hacer un mapa conceptual. Análisis crítico de los modelos educomunicativos y la propuesta político-pedagógica de la Educación Popular. Rescatar la relación con el modelo participativo de la comunicación, así como con el modelo de educación con énfasis en el proceso. Recuento de las Teorías Pedagógicas. Mediaciones tecnológicas en el desarrollo de la comunicación educativa. La tecnología educativa su fines educomunicativos y ejemplos de su uso en proyectos que contribuyen a la transformación social y a la formación ciudadana (Colectivo de autores, 2017, p.63, énfasis propio).

Del fragmento subrayado se infiere, como primera cuestión, una casi correspondencia entre “las principales categorías y conceptos con que trabaja la asignatura” con los de “la disciplina en general”, a partir de lo cual, se plantea, los estudiantes “deben poder hacer un mapa conceptual”. Tal correspondencia se hace explícita cuando, acto seguido, se incluyen contenidos que apuntan al “Análisis crítico de los modelos educomunicativos y la propuesta político-pedagógica de la Educación Popular”, así como a “Rescatar la relación con el modelo participativo de la comunicación” y “con el modelo de educación con énfasis en el proceso” (Ibídem).

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, más allá de estos modelos educomunicativos, tanto el que pone énfasis en el proceso ya mencionado, como los dos restantes que no se mencionan (el que pone énfasis en los contenidos y el que pone énfasis en los efectos), se localizan paradigmas y modelos en comunicación para el desarrollo propiamente dichos, de mayor profundidad y amplitud teórico-metodológica, a partir de los cuales se han de abordar los modelos educomunicativos, lo mismo que el modelo participativo de la comunicación y la propuesta político-pedagógica de la Educación Popular, incluidos en el sistema de conocimientos de la asignatura Comunicación y Educación.

Asimismo, la asignatura Comunicación para el desarrollo y su sistema de conocimientos tampoco se encuentra exenta de carencias de cara a un abordaje integral de la disciplina de igual nombre, específicamente en lo referente a los paradigmas, modelos y tipologías a partir de los que esta se ha venido configurando a lo largo de 6 décadas de existencia, como fue visto en el apartado anterior:

Comunicación para el desarrollo. Procesos de comunicación y desarrollo: Se profundizará en la evolución conceptual del desarrollo, según las etapas que ha seguido. Se hará hincapié en los enfoques más actuales sobre desarrollo. Se incluirá lo relativo a la comunidad como espacio clave para la gestión del desarrollo, lo que se puede unir con otros temas y términos como lo relacionado con el territorio y el enlace con el nivel nacional e internacional: glocalización. También se podrá hablar del municipio y su rol en el desarrollo en Cuba. Entrará también lo relativo a comunicación para el desarrollo, que se puede enlazar con políticas públicas. En este tema se presentarán las agendas. También se introducirá lo relativo a la pobreza y la desigualdad. Cultura, identidad y participación como ejes transversales en Comunicación para el Desarrollo: Se definirán estos términos. Se analizará la relación entre ellos y su importancia para el desarrollo. Se identificarán los niveles de participación. Se pueden identificar otros ejes transversales como el educativo. Planeación estratégica en Comunicación para el Desarrollo. Se definirá la planeación estratégica y su posición dentro de la gestión de comunicación para el desarrollo. Se presentarán metodologías para la planeación estratégica en comunicación para el desarrollo. Se profundizará en el diagnóstico y la importancia de lo investigativo en general para gestionar esta comunicación. Se analizarán posibles medios alternativos de comunicación y se valorará su importancia para este tipo de comunicación. Se podrán utilizar estudios de casos con proyectos de la Facultad (Colectivo de autores, 2017, p.64).

De la amplia gama de conocimientos que, como puede apreciarse, comprende la asignatura, nos detendremos en la primeras líneas, donde, a nuestro juicio, se localizan las mayores carencias. Al respecto, resultaría limitado un acercamiento a los procesos de “comunicación y desarrollo”, que se proponga solo profundizar en la “evolución conceptual del desarrollo, según las etapas que ha seguido”, omitiendo en tal profundización el otro concepto que completa una relación donde la comunicación constituye, para nuestra ciencia, el concepto principal, desde el cual deberán, en definitiva, abordarse los del desarrollo. En todo caso, consideramos que los conocimientos a través de los cuales se concreta la historicidad de la asignatura y la disciplina, pudieran quedar planteados de la forma siguiente: Se profundizará en la evolución conceptual de la comunicación en sus relaciones con el desarrollo, a partir de sus paradigmas, modelos y tipologías. Se hará hincapié en los enfoques más actuales que caracterizan esta relación.

Para ello, deberán incluirse en las fuentes bibliográficas de la asignatura y la disciplina, diferentes sistematizaciones, algunas de ellas clásicas, manejadas en páginas anteriores (Sánchez, 1986; Pereira, Bonilla y Benavides, 1998; Servaes, 2000; Contreras, 2000; Beltrán, 2005; Cimadevilla, 2011; Gumucio-Dragón, 2011; Aguirre, 2012; Salazar, Portal y Fonseca, 2016), cuya ausencia se nota en la Selección de Lecturas de Comunicación para el Desarrollo (Colectivo de Autores, 2009) que constituye su texto básico.

Finalmente, en correspondencia con los contenidos incluidos, deberá sumarse, a las ya existentes, una nueva habilidad, donde el estudiante sea capaz de: Caracterizar los desplazamientos conceptuales de la comunicación para el desarrollo, a partir de la identificación, análisis, comparación y valoración de sus paradigmas, modelos y tipologías, con énfasis en los enfoques más actuales.

CONCLUSIONES

Las conclusiones derivadas del ejercicio académico-curricular realizado en las páginas precedentes, apuntan, en primera instancia, a la necesidad de reorganizar las asignaturas básicas del programa de la disciplina Comunicación y Desarrollo, de tal modo que el estudiante pueda transitar desde contenidos más generales hacia otros más específicos, ubicados actualmente al principio de malla curricular.

Para ello, se considera que la asignatura Comunicación para el desarrollo debe ser ubicada al inicio del programa. Al propio tiempo, esta debe incluir en su sistema de conocimientos una serie de contenidos que permitan abordar la evolución conceptual del desarrollo en sus relaciones con la comunicación, a partir de los paradigmas, tipologías y enfoques que han contribuido a configurar el campo en sus seis décadas de existencia, cuyo abordaje fue realizado.

Asimismo, deben ser incorporadas, como fuentes bibliográficas de la asignatura, varias sistematizaciones que permitirían realizar el estudio de los contenidos a incluir y desarrollar la nueva habilidad que responde a las modificaciones propuestas en este trabajo.