INTRODUCCIÓN

La ciencia y la tecnología forman parte de nuestras vidas, ¿quién podría negarlo?, se mueven entre nosotros, fluyen de manera vertiginosa, influyendo muchas veces en nuestro cambio de hábitos, intereses, y la misma historia ha demostrado que influye poderosamente en las grandes revoluciones sociales. La ciencia y la tecnología no están aisladas, se relacionan con la sociedad en un continuum y casi es unánime la aceptación de que son importantes para el desarrollo económico y social de los países, motivo por el cual muchos de estos estudian esta relación; muchos estudios buscan estudiar y comprender la cultura científica de una sociedad, casi siempre con la finalidad de utilizar esta información para mejorar políticas relacionadas a ciencia y tecnología. Esto hoy en día es imperativo, en tanto, la participación ciudadana en decisiones políticas está siendo más valorada. (Laspra y Muñoz, 2014)

En consonancia con este interés a nivel mundial por la cultura científica, que se demuestra por ejemplo con la creación de cátedras denominadas Cultura Científica en algunas universidades, como parte de la formación complementaria de diversas carreras profesionales, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo estudiar el nivel de cultura científica de los estudiantes de la Facultad de Educación.

La necesidad de saber lo que la sociedad pensaba acerca de la ciencia, empezó luego de que esta mostró desconfianza hacia la ciencia por el uso de las bombas atómicas y los efectos ambientales de los pesticidas. Esto sirvió como caldo de cultivo para poder utilizar encuestas para recolectar toda la información posible sobre las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. No obstante, es importante señalar que lo que se buscaba saber más era cuánto sabía la gente sobre ciencia, por lo que a este hecho se le denomino alfabetización científica.

Conforme se obtenían resultados se iba descubriendo que no era suficiente saber cuántos conocimientos tenía la gente sobre ciencia y tecnología, sino que esta relación ciencia, tecnología y sociedad era más compleja: la gente tenía diversos intereses, diferentes hábitos y diferentes grados de valoración de la ciencia, los mismos que estaban influidos por su contexto cultural, en suma, que esta relación era multidimensional. En este mismo ritmo, aparecían diferentes enfoques de estudio, diferentes metodologías de investigación, diferentes estadísticas para analizar datos, diferentes disciplinas convergían es este estudio, no obstante, el mismo hecho estudiado iba mutando: de ser conocida como alfabetización científica, pasó a ser llamado cultura científica e incluso ahora se propone llamarla cultura de la ciencia.

Se podría definir a la cultura científica como un fenómeno complejo, que implica diferentes dimensiones de estudio, que van desde la medición básica del interés por la ciencia y la tecnología, el grado de conocimiento de conceptos científicos y tecnológicos, la formación de actitudes y valores hacia la ciencia, hasta la medición del grado en el que la ciencia y la tecnología son aplicadas para resolver problemas de la vida diaria y proporcionan herramientas de participación ciudadana en políticas públicas.

En este sentido, también es menester señalar que al hacer referencia al concepto cultura científica, no se habla de la cultura de los científicos profesionales, sino de todo lo que respecto a ciencia puede saber y sentir un individuo. Por ejemplo, Quintanilla (2013) comenta:

la cultura científica debe ser entendida como la información cultural relacionada con actividades científicas, métodos, resultados y su relación con cualquier otra actividad social. En este contexto, la expresión cultura científica es usada no para referirse a la cultura profesional de los científicos, sino a la parte de la cultura de un individuo o de un colectivo relativa al conocimiento y actividades de científicos. (s/p)

En la gran mayoría de los países el diseño y aplicación de encuestas de percepción pública de la ciencia y la tecnología están bajo la responsabilidad de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCyTs), como debería ser el caso de CONCYTEC en el Perú, pero hasta el momento no se cuenta con una encuesta de percepción social a nivel nacional.

En un esfuerzo por simplificar la situación explicada, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), basados en toda la experiencia de aplicación de encuestas y los datos recolectados a nivel internacional, decidieron publicar el Manual de Antigua el 2015, con la finalidad última de poder utilizar los mismos indicadores en las futuras investigaciones sobre cultura científica y hacer más comparables sus resultados. (OEI-RICYT, 2015)

El Manual de Antigua se denomina así debido a que la ciudad de Antigua (Guatemala) fue el escenario en el cual la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) decidieron la puesta en marcha y coordinación compartida del proyecto iberoamericano de estándar de indicadores de percepción pública, cultura científica y participación ciudadana, el cual sintetizó el trabajo previo que la RICYT, la OEI y otras instituciones de la región habían iniciado años atrás, así como sentó las bases para el futuro manual.

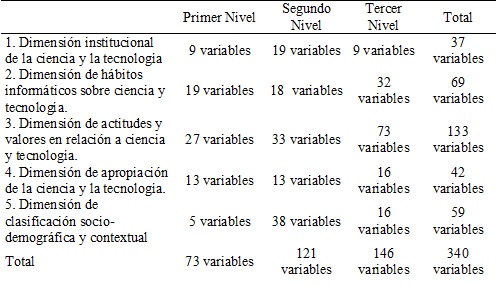

La organización del Manual se da de la siguiente manera:

- La secuencia jerárquica es la siguiente: Dimensiones → indicadores → variables. Contiene 340 variables en total.

- Se proponen ejemplos de índices que sintetizan a varios indicadores de una misma dimensión o distintas dimensiones.

- Se proponen cuatro dimensiones de análisis: a) institucionalidad de la ciencia y la tecnología; b) hábitos informativos y culturales; c) actitudes y valores; y d) apropiación de la ciencia y la tecnología, lo que implica realzar la importancia de la participación y de los cambios de comportamiento inducidos por los procesos de apropiación de la ciencia y del conocimiento científico por parte de los ciudadanos. A ello se suma una quinta dimensión de clasificación socio-demográfica y contextual. tal y como se muestra en la Tabla 1:

El Manual también incorpora, por último, un modelo de cuestionario sobre la base de los Indicadores de primer nivel.

En esta investigación se optó por diseñar una encuesta basada en las dimensiones e indicadores del Manual de Antigua, tomando algunas variables que se consideraron más “críticos” según la población universitaria. Se obvio la dimensión de clasificación socio-demográfica y contextual.

METODOLOGÍA

La pregunta que dirigió la presente investigación fue la siguiente: ¿Cuál es el nivel de cultura científica de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú?

Se planteó entonces la hipótesis de que el nivel de cultura científica de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú es alto, esto debido al supuesto de que las personas que forman parte de una universidad deberían tener una mayor cultura general y por lo tanto una mayor cultura científica, respecto al ciudadano no universitario. Además como era de suponerse y como indican algunos estudios, es que a un mayor nivel de formación académica, mejor nivel de respuesta a preguntas concretas como las relacionadas a conocimientos científicos básicos y desde luego una mayor valoración de la ciencia y la tecnología (Fundación BBVA, 2011; Polino, 2014; CONICYT, 2014). Esto sirvió de guía, respecto a la población que fue estudiada en la presente investigación, formada por estudiantes con formación universitaria, de los últimos semestres, futuros transmisores de la cultura hacia sus alumnos, personas que han recibido una formación científica básica por el solo hecho de su nivel de estudios.

El objetivo fue determinar el nivel de cultura científica de los estudiantes de cada una de las siete Escuelas Académicas Profesionales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Esta investigación fue de tipo básica, su nivel fue descriptivo y tuvo un diseño de prospectivo y longitudinal, debido a que la aplicación del instrumento se llevó a cabo a lo largo de dos semanas. El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Cultura Científica (CCC) formado por 73 ítems, correspondientes a 4 dimensiones y 8 dominios cuyo diseño y construcción se basó en las recomendaciones del Manual de Antigua (OEI-RICYT). La validez de contenido del cuestionario CCC fue establecida por valoración de seis jueces, indicada por un coeficiente V de Aiken cuyo valor fue 1.00 y su confiabilidad fue calculada utilizando α de Cronbach obteniéndose un coeficiente de 0.731.

Este instrumento se aplicó mediante la técnica de encuesta a un total de 72 estudiantes pertenecientes al X semestre (último semestre) de las 7 Escuelas Académicas Profesionales (EAP), seleccionados por muestreo probabilístico y estratificado a partir de un total de 140 estudiantes del décimo semestre de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Luego de aplicar el cuestionario CCC se filtraron los 73 ítems, hasta quedar con la información de 36 ítems a los que se denominó ítems críticos, a partir de los cuales se pudo obtener el nivel de cultura científica de los estudiantes.

RESULTADOS

En esta investigación se empleó una escala ordinal que sirve para ordenar el nivel de cultura científica de los individuos según los resultados del cuestionario. En el nivel ordinal, existen varias categorías pero, además, mantienen un orden de mayor a menor. Las etiquetas o los símbolos de las categorías sí indican jerarquía (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En el cuestionario se plantearon preguntas relacionadas a hábitos que demostraban tener cultura científica y se midió la cantidad de estudiantes que tenían esos hábitos, expresado en forma de frecuencias relativas. Asimismo se establecieron escalas para poder jerarquizar las frecuencias relativas obtenidas:

Nivel incipiente de cultura científica: El resultado se encuentra del 0 al 25 %

Nivel bajo de cultura científica: El resultado se encuentra del 26 a 50 %

Nivel medio de cultura científica: El resultado se encuentra del 51 a 75 %

Nivel alto de cultura científica: El resultado se encuentra del 51 a 75 %

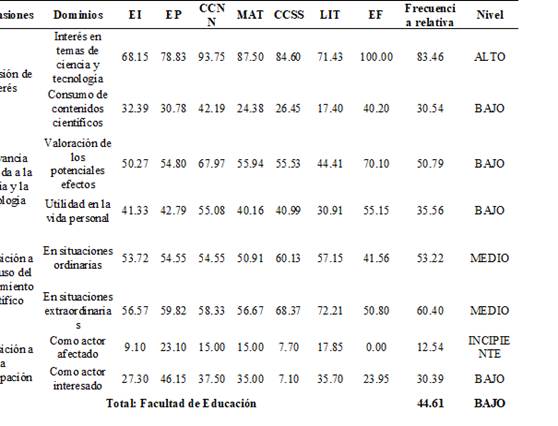

Tabla 2 Nivel de Cultura Científica por EAP y Nivel de Cultura Científica de la Facultad de Educación de la UNCP

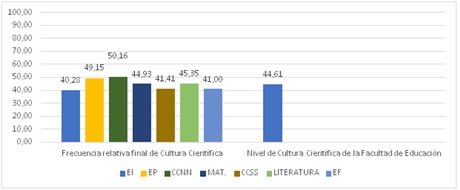

Figura 1 Nivel de Cultura Científica por EAP y Nivel de Cultura Científica de la Facultad de Educación de la UNCP.

En la Tabla 2 y la Figura 1, se observa el nivel de cultura científica por dominios y dimensiones de cada una de las Escuelas Académicas Profesionales (EAP) a saber: Educación inicial, Educación Primaria, Ciencias Naturales y Ambientales, Ciencias Matemáticas e Informática, Filosofía, Ciencias Sociales y RR. HH., Lenguas, Literatura y Comunicación y Educación física y psicomotricidad. De la misma manera, a partir de los niveles por EAP se obtiene una frecuencia relativa final de 44.61 % para la cultura científica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), la cual se calificaría como baja, según las escalas antes planteadas. Este resultado es contrario a los que se indicó en la hipótesis de investigación, la misma que es una hipótesis peculiar en tanto hipótesis de un valor o dato que se pronostica.

A partir de la Tabla 2 y Figura 1 también se puede deducir lo siguiente:

- El nivel de interés que muestran los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCP, por la ciencia y la tecnología, es alto (83.46 %); no obstante su nivel de consumo de contenidos científicos es bajo (30.54 %).

- El nivel de relevancia que le dan los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCP a los beneficios que traerán la ciencia y la tecnología es medio (50.79 %). Asimismo, tienen un nivel medio (35.56 %) respecto a la relevancia que le dan la ciencia y tecnología como algo útil en sus vidas personales.

- Los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCP tienen un nivel medio para hacer uso del conocimiento científico en situaciones ordinarias (53.22 %), así como en situaciones extraordinarias (60.40 %).

- La disposición de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCP a participar como actores afectados (12.54 %) o actores interesados (30.39 %) en situaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología, tiene un nivel bajo.

Los resultados permiten inferir que los estudiantes de cada Escuela Académica Profesional alcanzan diferentes niveles en diferentes dominios (dimensiones) a pesar de que su nivel de cultura científica final sea medio. De esto se desprende que su relación con la ciencia y la tecnología podrían estar muy influenciados por la especialidad que sigue, tomando de la ciencia y la tecnología solo aquello que les es útil y necesario.

DISCUSIÓN

El uso de encuestas de percepción social sobre ciencia y tecnología como una forma de entender la cultura científica está muy arraigado en países con una fuerte tradición científica (Estados Unidos, Inglaterra), así como en países en desarrollo (Brasil, Argentina, Chile, Colombia, entre otros), pero su ámbito es social, quiere decir que, las muestras estudiadas están conformadas por el público en general y este suele estar formado por gente con diferentes grados de instrucción, no solo universitaria, como es el caso de la presente investigación.

En el estudio denominado «Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España» (PeSCyTE), llevado a cabo por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología - FECYT (importante colaborador en la construcción del Manual de Antigua) el año 2002, los resultados demostraron que la sociedad española posee una imagen claramente positiva de la Ciencia y la Tecnología y que no se corresponde, sin embargo, con la información que los españoles creen poseer y recibir al respecto.

Los resultados de FECYT son parecidos a los resultados obtenidos en esta investigación en la que un 79.20 % de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCP tienen interés por la ciencia y la tecnología y el 79.20 % también considera que la profesión de científico tiene mucho prestigio, ergo, tienen una imagen positiva de la ciencia y la tecnología, no obstante, solo un 38.90 % mira documentales relacionados a ciencia y tecnología, asimismo solo el 13.90 % lee revistas de divulgación científica, significando esto que están relativamente menos informados. En comparación, en un estudio de Colciencias (2005) el 50 % de los encuestados consideró que la carrera de científico es prestigiosa y solo el 15 % leyó revistas de divulgación científica (en el último año respecto a la aplicación de la encuesta).

Asimismo, en un estudio denominado «Estudio Internacional de Cultura Científica», llevado a cabo por la Fundación BBVA el 2011, se obtuvieron resultados de los que se dedujo que los ciudadanos se sienten más interesados que informados en los temas científicos, el principal canal de información sobre temas de ciencia es la televisión, existe una escasa realización de actividades de obtención de información científica. Lo mismo que en la presente investigación: mucho interés por la ciencia y la tecnología, pocos hábitos informativos sobre ciencia y tecnología. Esto mismo se observa en la Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, llevado a cabo por CONICYT - Chile el año 2016: la ciencia resulta interesante para el 58.1 % de la población de 15 años y más residente en Chile, en tanto que un 68.4 % encuentra interesante a la tecnología, aunque la situación cambia cuando se les pregunta respecto de su nivel de información sobre C y T: la población que se siente poco o nada informada, la ciencia ocupa el primer lugar con un 76.9 %.

Podría considerarse que en las encuestas que se utilizan para tratar de estudiar la cultura científica, las preguntas más interesantes para conocer si en general, la gente quiere o le teme a la ciencia, son las referidas a si la ciencia traerá más beneficios que riesgos en los próximos veinte años. En el presente estudio se obtuvieron los siguientes datos: el 60 % considera que la ciencia traerá muchos beneficios en los próximos veinte años, mientras que el 47.4 % considera que traerá muchos riesgos. En un estudio titulado «La cultura científica en Jalisco-México. Un estudio desde la percepción social» (Vergara, Calderón y Jiménez, 2014), el 51 % de los entrevistados señaló que en los próximos 20 años la ciencia traería bastantes riesgos, mientras que el 80 % manifestó que en los próximos 20 años la ciencia traería muchos beneficios.

En Chile (CONICYT, 2016) se encontró que el 84 % de la población chilena cree que el desarrollo científico y tecnológico traerá muchos o bastantes beneficios en los próximos años, mientras que, un 70.8% de la población percibe que la ciencia y la tecnología traerán muchos o bastantes riesgos. Los resultados de estos estudios, muy parecidos (en porcentaje) se parecen a los obtenidos en la presente investigación, pero lo que más destaca es el hecho de que al parecer se tiene tanto optimismo como pesimismo por el futuro del desarrollo científico y tecnológico. Una situación parecida respecto al balance beneficios/riesgos se obtuvo en un estudio titulado «La percepción que tienen los colombianos sobre Ciencia y Tecnología», organizado por Colciencias y publicado el 2004 en la que el público en general reconoce que a pesar de unos logros positivos en el desarrollo científico y tecnológico, existe un lado negativo que tal vez sugiera una actitud que condena la utilización de los conocimientos sobre todo aquél relacionado al deterioro del medio ambiente (48 %).

Respecto a algunas preguntas sobre conocimientos básicos de ciencia y tecnología, se puede mencionar que, por ejemplo: el 29.20 % de los estudiantes encuestados respondió que los antibióticos matan tanto a virus como a bacterias, incurriendo en un error cognitivo (lo correcto es afirmar que los antibióticos solo matan bacterias, no virus). Este dato es enriquecedor si lo comparamos con el 62 % de encuestados en Colombia, que respondieron que los antibióticos matan tanto a virus como a bacterias. Un 29.20 % de la población estudiantil de la Facultad de Educación, también afirma que el Sol gira alrededor de la Tierra, mientras que solo un 14.20 % afirma lo mismo en la población europea (Fundación BBVA, 2011). Lo que sucede es que las muestras son distintas. En la presente investigación, la muestra estuvo formada por estudiantes del décimo semestre de la Facultad de Educación mientras que en el estudio colombiano, por ciudadanía en general, profesores universitarios, docentes de colegios públicos y privados y empresarios; en Europa por el público en general. La población europea en general tiene una menor frecuencia de error respecto a la respuesta de si es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. ¿Podría ser este un indicativo de las diferencias culturales relacionadas a la tradición científica o más bien al nivel de la educación entre los países desarrollados y en desarrollo?

La hipótesis de investigación planteada pronosticó que el nivel de cultura científica en la Facultad de Educación debería ser alto, por la razón de que la población estudiada se trata de estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Educación que han llevado ciertas asignaturas científicas, que tener cultura científica no es solo una cuestión de gusto, sino de necesidad que quizá sea relativa cada Escuela Académica Profesional (algunos por su naturaleza llevan más asignaturas científicas y tecnológicas que otras) pero que debe formar. Asimismo, parte de la cultura general de cualquier docente. Otra razón es que estos estudiantes están muy próximos a ser docentes, que deberían tener conocimientos, hábitos, prácticas y actitudes respecto a la ciencia y tecnología adecuados para su futura profesión, además de que la educación en sí misma es una ciencia y que se exige más ahora a los educadores, la investigación científica.

A propósito de esto, un estudio llevado a cabo por Villarruel, M., titulado «Alfabetismo científico en estudiantes de ciencias agrícolas: una propuesta de evaluación con posgraduados en México» (2014), concluyó que es posible situar a los estudiantes de pregrado y posgrado como aprendices dentro del proceso de alfabetización científica, los cuales pueden identificar temas o eventos científicos claramente descritos en una variedad de contextos. Y como la alfabetización científica está muy relacionada con la cultura científica (es su componente básicamente cognitivo) se puede podría afirmar, de manera muy sutil, que el resultado del nivel medio de cultura científica obtenido por los estudiantes de la Facultad de Educación es adecuado en tanto es transitorio, podría tratarse de un proceso de cultura científica en desarrollo. Quedarían aún por delante la maestría y el doctorado.

Existe un estudio que se realizó en España (Ojeda-Romano, 2017), que es el que está más relacionado con la presente investigación puesto que utilizó indicadores de FECYT (Fundación Española de Ciencia y Tecnología) que fue un colaborador destacado en la elaboración del Manual de Antigua. Aunque se desconoce qué indicadores fueron usados exactamente (el estudio fue publicado de manera parcial) se proporciona una interesante conclusión respecto a la población formada por estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de la Coruña: que los estudiantes no muestran un nivel elevado de cultura científica sino más bien el dominio de temas o determinados comportamientos relacionados con su área de conocimiento. Los estudiantes universitarios no disponen de un conocimiento general sobre cuestiones básicas relacionadas con la ciencia y la tecnología, ni un gran interés por los museos o por las actividades de divulgación por ejemplo, sino que manejan y aprecian aquello que entra dentro de su ámbito académico dejando de lado el resto de actividades o saberes necesarios para disponer de una cultura científica adecuada.

Lo planteado en el párrafo anterior podría relacionarse con la diversidad de especialidades (Escuelas Académicas Profesionales) que forman la Facultad de Educación, siete en total, puesto que a pesar de que se obtienen resultados que los ubica finalmente en un nivel bajo de cultura científica: Educación Inicial (40.28 %), Educación Primaria (49.15 %), Ciencias Naturales y Ambientales (50.16 %), Ciencias Matemáticas e Informática (44.93 %), Filosofía, Ciencias Sociales y RRHH (41.41 %), Lenguas, Literatura y Comunicación (45.35 %) y Educación física y psicomotricidad (41.00 %) estos difieren en cada dominio.

CONCLUSIÓN

Los estudios de cultura científica en poblaciones universitarias son pocos (aunque hay una tendencia crecer), pero, los que pudieron encontrarse hasta esta fecha casi nunca consideran las dimensiones y preguntas sugeridas por el Manual de Antigua en el que esta investigación se basa, sino en criterios de alfabetización científica. Otro factor a tomar en cuenta es que, quizá, el Manual de Antigua tiene una publicación relativamente reciente (2015). Por lo tanto, según lo averiguado hasta ahora, la presente investigación puede ser una de las primeras encuestas basadas en el Manual de Antigua aplicadas a una población universitaria.

Ahora, aunque la cultura científica sea estudiada por muchos investigadores, organismos nacionales de ciencia y tecnología e instituciones académicas en diversos países desarrollados y en desarrollo, casi todos coinciden en un detalle del aspecto metodológico, relacionado al análisis de los datos que se obtienen luego de la aplicación de encuestas: aplicaron encuestas de escala nacional y pronto se encontraron con los siguientes problemas conceptuales y metodológicos a saber: el mismo concepto de cultura científica estaba mutando a un ritmo vertiginoso (antes se le conocía como alfabetización científica, ahora se discute el denominarlo cultura de la ciencia) y que debido a la multidimensionalidad que implica el concepto cultura, la estadística necesaria para poder resumir los datos de diversas dimensiones que implica la cultura científica no existía, de hecho aún no existe (OEI-RICYT, 2015; Bauer, 2007). Por esta razón el procesamiento estadístico propuesto en la presente investigación trata de ser un aporte al estudio de la cultura científica.