INTRODUCCIÓN

Las universidades, por su propia esencia, son instituciones productoras y difusoras de conocimiento. Es por esta razón que el proceso de comunicación científica constituye un elemento clave para el desarrollo de sus procesos sustantivos, siendo la actividad de investigación la más implicada. En consonancia con lo planteado, Ramírez et al. (2012) afirman:

La comunicación científica es inherente -particularmente y con mayor vigor- a las instituciones de educación superior, las cuales tienen la responsabilidad social de promover y desarrollar investigaciones, divulgarlas y difundirlas (comunicarlas) como un bien público, de uso y beneficio general, que produzca impacto en el desarrollo tecnológico y permita innovación en el entorno en el que ejercen influencia; para comprobar esto último las propias instituciones deben evaluar la rigurosidad, la retribución social y la innovación de dichas investigaciones. (P. 26).

La ciencia generada en dichas instituciones educativas se divulga y difunde a través de los diversos canales y soportes que el contexto actual ofrece. En este ámbito, los profesores asumen diversos roles. Fungen como investigadores, para lo cual necesitan nutrirse de información de calidad para el desarrollo de sus investigaciones y a la vez, utilizan los mecanismos existentes para difundir sus resultados investigativos. En ocasiones, también pueden cumplir la función de editores o de árbitros de los artículos científicos de las revistas publicadas por la propia universidad.

En contraposición con la afirmación anterior, la realidad muestra que no siempre se desarrolla un proceso de comunicación científica planificado y estructurado, dejando a la improvisación las acciones comunicativas que se realizarán para la divulgación y difusión de los resultados investigativos alcanzados.

El profesor, en su función de investigador, debe contemplar la comunicación científica como una etapa esencial del proceso de investigación científica, la cual debe ser debidamente organizada y dirigida. Sin embargo, en muchas ocasiones, los profesores no poseen los conocimientos y habilidades para llevar a cabo el proceso de comunicación científica acorde a las exigencias que el mismo demanda, tales como: canales de comunicación que se utilizarán (formales e informales), modelo de publicación que se adoptará (en dependencia del alcance que debe tener la información que se va a difundir), público al que va dirigida la comunicación, o profundidad de la información a difundir (depende del momento en que se encuentre la investigación).

En este trabajo se muestra un estudio de las particularidades de la normativa asociada a la comunicación científica en las universidades cubanas, así como los resultados de la aplicación de un cuestionario a 104 profesores de universidades de La Habana, donde se indagó acerca de la percepción que poseen sobre el desarrollo de este proceso en el contexto universitario.

Se asumió el enfoque mixto desde un posicionamiento cualitativo-cuantitativo que integra métodos del nivel teórico, empírico y estadísticos. Se emplearon como métodos teóricos: el analítico-sintético y el inductivo-deductivo. Como métodos empíricos se utilizaron: el análisis documental y la encuesta.

A los efectos de esta investigación, se asume la definición de comunicación científica de Cortizas (2020) cuando expone que:

es el proceso mediante el cual investigadores, de cualquier área temática de la ciencia y especialistas de la comunicación, crean un producto comunicativo para divulgar/difundir resultados investigativos, empleando diferentes soportes y canales de comunicación, de forma organizada y accesible para propiciar el desarrollo científico en función de la solución de los problemas de la sociedad. (P. 17).

La información recogida a partir del estudio teórico realizado permitió la determinación de criterios de análisis para el diseño del cuestionario aplicado a los profesores. Los criterios se agruparon en tres puntos esenciales: formación en comunicación científica, ejecución del proceso de comunicación científica y proyección futura para el perfeccionamiento de dicho proceso a nivel individual e institucional. Para el análisis e interpretación de los resultados se empleó la estadística descriptiva.

DESARROLLO

Particularidades de la normativa asociada a la comunicación científica en las universidades cubanas

En Cuba, el funcionamiento de las universidades es dirigido metodológicamente por el Ministerio de Educación Superior (MES). Dicha institución dicta las regulaciones que norman las acciones a realizar. Un análisis de su plan estratégico para el período 2017 -2021 evidencia el tratamiento del proceso de comunicación científica en el objetivo 5 del ARC 3 (Ciencia, Tecnología e Innovación) donde se expone: «Incrementar los resultados de la investigación - desarrollo y la gestión de la innovación, de manera que desempeñen un papel decisivo en el desarrollo económico y social del país» (MES, 2016, p. 31).

Las autoras del artículo consideran que no se contempla la comunicación científica en toda su magnitud, puesto que se reduce a la publicación de los resultados investigativos en artículos de revistas científicas y libros. Aunque se contempla la presentación de ponencias en eventos científicos, no se presta igual atención a los canales informales de comunicación, herramientas indispensables para la elevar la visibilidad de la investigación científica.

Otro aspecto que genera polémica en la comunidad académica es la clasificación de las bases de datos válidas para publicar. Dicha clasificación fue realizada por el área de Ciencia y Técnica del MES, los criterios que se tomaron en cuenta para su establecimiento en muchas ocasiones no son de dominio de todo el claustro y en otras se manifiesta desacuerdo con los mismos. De esta manera, se norma la publicación de los profesores e investigadores de las universidades cubanas en revistas indexadas en bases de datos, que según su relevancia se encuentran distribuidas en 4 grupos (MES, 2018):

Grupo 1: Corriente principal de la ciencia. Web of Science (WoS) y Scopus. En dicho grupo, se consideran solamente las bases de datos emblemáticas del Web of Science Core Collection; estas son: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) y Arts & Humanities Citation Index (AHCI). Estas bases cubren las revistas internacionales y regionales de más alto nivel en el mundo, cuya evaluación y selección se rige por el proceso de selección de revistas de la Web of Science.

Grupo 2: Bases de datos especializadas de reconocimiento internacional. Dicho grupo está compuesto por las bases de datos especializadas reconocidas por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) de Iberoamérica y por la Biblioteca Científica Electrónica en Línea, SciELO.

Grupo 3: Bases de datos especializadas de reconocimiento latinoamericano y otras equivalentes. Se parte de las reconocidas por RICYT en el ámbito Ibero-Latinoamericano y se añaden otras Bases de Datos.

Grupo 4. Revistas científicas cubanas certificadas por el CITMA y otras revistas científicas extranjeras arbitradas y acreditadas a nivel nacional en sus respectivos países.

El análisis de las revistas científicas incluidas, sobre todo en los primeros grupos de dichas bases de datos, muestra un predominio del modelo de publicación tradicional, aunque no se desconoce la existencia del modelo de acceso abierto al incluir sitios como SciELO, la cual es reconocida como una de las más prestigiosas iniciativas para democratizar el acceso a la información científica en la región latinoamericana y caribeña. Las autoras del artículo consideran que esta normativa pudiera estar reforzando la inequidad presente en el sistema de comunicación científica en el entorno universitario cubano, por lo cual sería pertinente una revisión crítica de la clasificación de los grupos a partir de los siguientes elementos:

Relación equitativa entre acceso para publicar y acceso para consultar: el elemento económico constituye en la actualidad una gran barrera para el acceso al conocimiento científico. Numerosas revistas científicas han migrado del modelo «lector paga» al modelo «autor paga» lo cual plantea los mismos retos para la ciencia que se genera en regiones de bajo desarrollo económico al tener dificultades para acceder o difundir la ciencia. En ocasiones, cuestiones de esta índole, que no tienen nada que ver con el desarrollo científico son las que frenan a los profesores cubanos en la tarea de realizar una adecuada comunicación científica de sus resultados.

Impacto real de la publicación a partir del alcance de la audiencia: este aspecto guarda especial relación con el modelo de publicación bajo el cual funciona la revista científica escogida por el autor. En ocasiones, el criterio que prima para la selección de una revista es su factor de impacto, sin tomar en cuenta, que puede responder al modelo tradicional por lo cual el lector debe pagar para acceder al artículo publicado, lo que limitaría la audiencia que tendría la posibilidad de consultar la fuente documental.

Regiones y áreas temáticas más representadas: no siempre existe un equilibrio entre las regiones de donde provienen las revistas científicas indexadas en las bases de datos reconocidas a nivel internacional, un ejemplo que evidencia la marginalidad a la que está sujeta la región, es que solo el 15 % de las revistas incluidas en Scopus son de América Latina y el Caribe. Las áreas temáticas muestran una realidad similar. Estos aspectos deben ser analizados detalladamente para conocer las posibilidades reales que existen para la publicación en determinada base de datos.

La asunción de parámetros que intentan estandarizar la comunicación científica a nivel internacional puede afectar de forma negativa la difusión de la ciencia que se genera en la región y específicamente en Cuba, imponiéndole indicadores alejados de sus propias dinámicas de generación y comunicación de la ciencia. En este sentido, las autoras del artículo consideran que, sin desconocer las métricas que se utilizan para evaluar la investigación científica en el mundo, las instituciones de educación superior (IES) cubanas deben incluir indicadores ajustados a su contexto para que reflejen de forma adecuada el desarrollo científico alcanzado por el país.

En dichas normativas también se presentan índices de valoración de libros y editoriales científicas. De esta manera, se establece una clasificación para reportar las publicaciones no periódicas: libros, capítulos de libros y monografías.

En este caso particular se enuncian tres grupos con sus respectivas editoriales (MES, 2018):

Grupo 1. Libros publicados por editoriales que están en la Web of Science.

Grupo 2. Libros publicados por editoriales de reconocido prestigio internacional.

Grupo 3. Libros publicados por editoriales con arbitraje nacional.

Además, otros elementos que complementan el análisis, están relacionados con los procesos de acreditación de las IES. Entre los aspectos que limitan la no presentación de un grupo de universidades a solicitar procesos de evaluación externa con fines de acreditación se encuentra: «Escasa visibilidad e impacto de las investigaciones, evidenciado en el bajo índice de publicaciones por profesor, así como el número de artículos en revistas referenciadas y de revistas acreditadas nacionalmente y en bases de datos de alto prestigio internacional» (MES, 2016, p. 11). Es por ello que, en páginas posteriores del plan estratégico, se insiste en que: «será prioridad el fortalecimiento de la actividad de ciencia, tecnología, innovación y formación doctoral y la divulgación de los resultados de la investigación científica y sus enlaces con la innovación» (p. 16).

Lo expresado pone de manifiesto la intención del MES para lograr mejores resultados en la actividad científica, así como en la comunicación de los resultados de la misma.

Resultado de la encuesta exploratoria a profesores de universidades de La Habana

Se diseñó y aplicó un cuestionario a 104 profesores universitarios de diferentes universidades de La Habana. El cuestionario indagó sobre la formación recibida para la comunicación científica (pregrado, posgrado y necesidades actuales), la ejecución del proceso de comunicación científica (como etapa en la planificación de los proyectos de investigación y canales utilizados) y proyección futura de acciones para el perfeccionamiento de dicho proceso a nivel individual e institucional. Los resultados se muestran a continuación.

Sobre las características del grupo de profesores

Participaron profesores de la Universidad de La Habana (69), la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (15), la Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona» (10), la Universidad Tecnológica de La Habana «José Antonio Echeverría» (6) y el Instituto Técnico Militar «José Martí» (4).

Del total de los encuestados, el 42 % posee el grado de máster, el 27 % de licenciado, el 26 % ostenta el grado de doctor en ciencias y el 5 % de la muestra son ingenieros. En cuanto a las categorías docentes de mayor representatividad, fueron las de Profesor Titular y Profesor Auxiliar con un 24 % cada una, para un 48 % del total, siguiendo la categoría de Instructor con un 22 %, y la categoría de Asistente con un 21 %. El 9 % restante fue personal que ocupa plaza de investigador y adiestrados. Tienen categoría investigativa el 13 % de Aspirante, el 5 % de Investigador Agregado, Auxiliar el 3 % y Titular el 2 %.

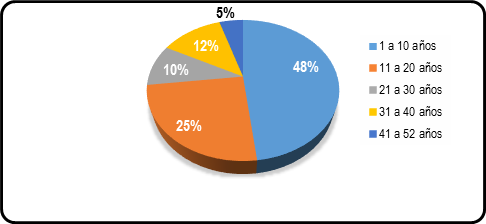

En el cuestionario también se indagó acerca de los años de experiencia que tenían los profesores en la actividad investigativa (Figura 1), con el objetivo de valorar su experticia en el desarrollo de investigaciones y particularmente, en la difusión de los resultados obtenidos. El marco temporal fue de uno a 52 años, por lo que se establecieron rangos de tiempos para su análisis: 1 - 10 años, 11- 20 años, 21 - 30 años, 31 - 40 años, más de 41 años. Como se puede observar, el mayor por ciento del grupo se encuentra entre uno y diez años, representando el 48 % del total.

Sobre la comunicación científica

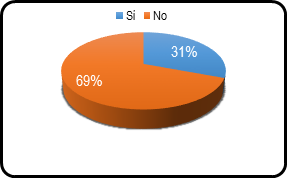

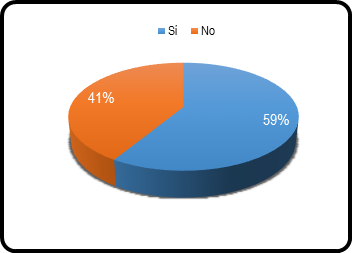

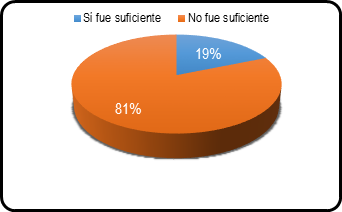

La quinta pregunta tenía como objetivo saber si los profesores encuestados habían recibido contenidos relacionados con la comunicación científica durante su formación de pregrado (Figura 2). Como se aprecia hay poca presencia de temas relacionados con la comunicación científica en su formación de pregrado, dado que solo el 31 % de los encuestados afirmó haber recibido algún aspecto relacionado con este tópico durante sus estudios universitarios y de ellos, el 81 % asegura que no fue suficiente para desarrollar las habilidades que necesitan para difundir sus resultados investigativos (Figura 3).

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.Figura 3 Suficiencia de habilidades de comunicación científica en pregrado.

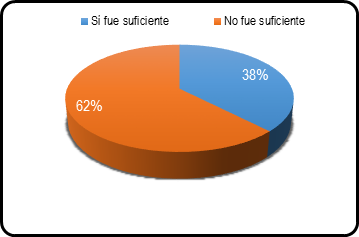

Cuando se indagó acerca de la presencia de estos temas en la formación posgraduada, el 59 % aportó una respuesta afirmativa (Figura 4), sin embargo, de ellos, el 62 % aseguró que no había sido suficiente (Figura 5). La información gráfica presentada evidencia una diferencia entre la presencia de contenidos recibidos en la formación de pregrado (31 %) y en la de posgrado (59 %), hecho que puede estar determinado porque, aunque el componente investigativo del currículo está presente en el pregrado, es en la formación posgraduada donde más relevancia se le otorga.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.Figura 5 Suficiencia de habilidades de comunicación científica en posgrado.

A partir del análisis de la séptima pregunta se identificaron una serie de necesidades de aprendizaje relacionadas con la comunicación científica, especialmente en los siguientes puntos: estrategias para publicar, mecanismos a seguir para publicar en revistas internacionales de alto rigor científico e impacto, tipos de artículos y de publicaciones, bases de datos de revistas, redacción de textos científicos, tendencias y formas efectivas para la difusión de resultados científicos, TIC y redes sociales, gestión de la producción científica, diferentes vías para la comunicación científica, clasificación (según MES, de los grupos para publicar), conocimiento de las plataformas informáticas para visibilizar la información, utilización de redes sociales académicas, comunicación científica en el contexto universitario, recursos existentes y normas de publicación en las diferentes universidades del país. La mayoría se relaciona con la etapa de divulgación/difusión científica, obteniendo menor frecuencia las referidas al momento de creación del producto comunicativo.

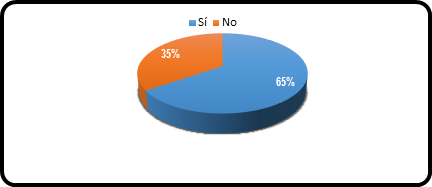

La respuesta a la octava pregunta del cuestionario (Figura 6) tuvo como objetivo indagar acerca de la inclusión de los canales de comunicación científica para la difusión de resultados investigativos en el diseño de los proyectos de investigación. Predominó la respuesta afirmativa, con un 65 %. No obstante, un porciento no despreciable del grupo manifiesta que no se contempla la definición de los canales de comunicación a utilizar dentro del diseño de proyectos, aspecto que denota una inadecuada concepción de este proceso como etapa clave de la investigación científica, la cual debe ser debidamente planificada.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.Figura 6 Canales de comunicación científica en diseño de proyectos de investigación.

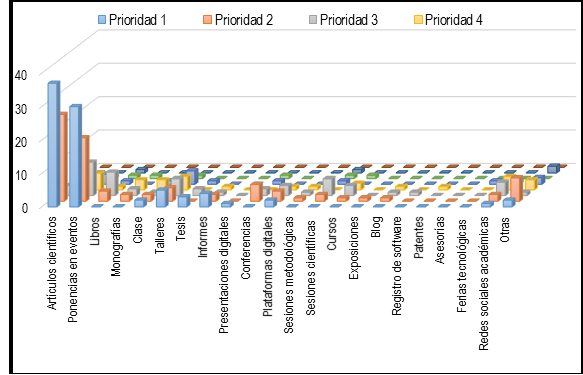

La penúltima pregunta estaba enfocada a obtener información acerca de los canales de comunicación científica que los profesores encuestados han utilizado en su vida como investigador para la difusión de sus resultados investigativos. Es válido destacar que a los encuestados no se les dio los canales para que seleccionaran. Se les dio libertad para que los nombraran y de esta manera se pudo comprobar el conocimiento que poseían sobre ellos, aunque se dio dispersión en las respuestas, por lo que dentro de lo posible se uniformaron términos para procesarlos. Además, se solicitó que los ordenaran por orden de prioridad en dependencia de la frecuencia con que los habían empleado. Las respuestas indujeron la identificación de los principales canales de comunicación que reconocen los profesores para la difusión de sus resultados investigativos, de esta manera se establecieron las categorías presentadas (Figura 7).

A partir de la información gráfica presentada se puede concluir que los canales de comunicación utilizados con mayor frecuencia son: los artículos científicos y las ponencias en eventos (prioridad 1 y 2), un análisis de ellos muestra que se corresponden con los que se exigen en los objetivos institucionales y su reflejo en el sistema de evaluación profesoral por lo cual puede que exista cierta predisposición al respecto.

Sobre propuesta de acciones a implementar para mejorar la difusión de resultados investigativos

En el instrumento se dio oportunidad a los profesores para expresar posibles acciones que a su criterio se pudieran realizar desde la comunidad universitaria para mejorar la difusión de los resultados investigativos a nivel individual e institucional. El análisis de los resultados de este ítem permitió agrupar las acciones en tres puntos claves.

1- La formación de los profesores en estos temas.

Este aspecto tuvo un gran peso, manifestándose como una necesidad en más del 80% de los encuestados. Algunos planteamientos fueron: socializar estos contenidos en los colectivos y departamentos e incluirlos en algunos temas de posgrados y diplomados; realizar talleres y seminarios científicos que aborden el tema de la comunicación científica; planificar cursos, diplomados y colaboración entre profesionales para la elaboración y publicación de artículos; y capacitar a los profesionales sobre las formas de publicación.

2- La importancia de la difusión de la información sobre la temática.

En determinados espacios de socialización de la comunidad universitaria, tales como: la intranet, boletines, entre otros. Este argumento se evidencia a partir de las siguientes afirmaciones: «visibilizar los eventos científicos y las diferentes revistas donde se puede publicar, con sus correspondientes, normas de publicación en la intranet y la web», «socializar las publicaciones en la red, en páginas web, eventos científicos, divulgaciones en redes sociales universitarias», «hacer más visible este tema en la web universitaria», «informar con frecuencia mensual y anual las vías para publicar a través de boletines u otra forma de difusión».

3- Logro de una mejor gestión de la ciencia y de la comunicación científica.

Los profesores también expusieron acciones encaminadas en esta dirección para las instituciones a nivel macro y micro. Algunos de los planteamientos que refuerzan esta idea se muestran a continuación: «que se organice la gestión de la ciencia y la comunicación científica desde el nivel de facultad», «perfeccionar la comunicación interna e institucional de la ciencia», «diseñar, implementar y evaluar políticas y estrategias de gestión de la ciencia y la comunicación científica».

CONCLUSIONES

El estudio realizado posibilitó la identificación de particularidades de la comunicación científica en la normativa del MES y en universidades de La Habana, que evidencian el predominio de publicación de los resultados investigativos en revistas y libros, a partir de la clasificación del MES en bases de datos y grupos de editoriales.

La aplicación de un cuestionario a profesores universitarios mostró la poca presencia de temas relacionados con la comunicación científica en la formación de pregrado y posgrado; la poca diversificación de los canales de comunicación por donde se difunden los resultados investigativos, concentrándose en lo fundamental en artículos de revistas y ponencias en eventos, así como necesidades de superación en estos temas.

La proyección de acciones para mejorar el proceso de comunicación de los resultados investigativos se agrupa en tres núcleos fundamentales: la necesidad de formación de los profesores, la importancia de elevar la difusión de información sobre la temática y, mejorar la gestión de la ciencia y la comunicación científica en las universidades.