Introducción

En el mundo, la pandemia por la COVID-19 (enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2) ha ocasionado cifras alarmantes en cuanto a las pérdidas de vidas humanas, las repercusiones económicas y el aumento de la pobreza.1) Aunque a lo largo de la historia se produjeron diversas epidemias, en esta pandemia reciente, el miedo a la muerte se incrementó, debido a que desde su aparición los medios de comunicación informaban a diario las cifras de personas que fallecían; a esto se suma el aislamiento obligatorio que impusieron la mayoría de naciones, además de la incertidumbre, la recesión económica y la inseguridad, lo que provocó un desequilibrio emocional que puede agravar la salud mental de la población.2,3

Diversos estudios destacan el impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de la población. Al respecto, un estudio realizado en China, España, Italia, Irán, los Estados Unidos, Turquía, Nepal y Dinamarca, reportó tasas altas de síntomas de ansiedad (6,33 % a 50,9 %), depresión (14,6 % a 48,3 %), trastorno de estrés postraumático (7 % a 53,8 %), angustia psicológica (34,43 % a 38 %) y estrés (8,1 % a 81,9 %).4) Algunas investigaciones recientes destacan la aparición de sintomatologías relacionadas con ansiedad, depresión, insomnio, negación, ira, pánico, miedo y estrés durante esta pandemia.5,6) Aunado a esto, la estigmatización generó trastornos emocionales en los sobrevivientes de la COVID-19.7

Sin embargo, existen pocos estudios sobre alteraciones psicológicas en pacientes diagnosticados o pos-COVID-19;8 y los estudios actuales sobre el impacto de esta enfermedad en la salud mental de los pacientes se han visto limitados por la falta de datos relevantes.9) Algunos estudios previos de supervivencia de pacientes después de una estadía en una unidad de cuidados intensivos (UCI) sugieren que muchos pacientes en condición crítica a consecuencia de la COVID-19 enfrentarán discapacidades físicas, cognitivas y de salud mental duraderas.10

Por otro lado, la perturbación del sistema inmunológico provocada por la infección podría inducir psicopatología, se han observado secuelas psiquiátricas después de brotes anteriores de coronavirus. De modo que la propagación de la pandemia del coronavirus podría estar asociada con implicaciones psiquiátricas.11 La existencia de una prevalencia y gravedad tan alta de trastornos psiquiátricos entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 subraya la necesidad de prestar una atención seria al estado de salud mental de estos pacientes.12 La mala calidad del sueño fue el problema más común entre los pacientes con COVID-19, seguido del estrés, la angustia psicológica.13 Existe un alto riesgo de problemas generales de salud mental, acompañada de fuertes asociaciones con síntomas de estrés postraumático en pacientes con COVID-19.14

En ese sentido, el profesional de enfermería tiene el imperativo moral de hacer seguimiento a los pacientes pos-COVID-19, y abarcar no solo el aspecto físico de la recuperación o rehabilitación, sino también el aspecto emocional y, si es necesario, trabajar con un equipo multidisciplinario y con la familia del paciente. Al respecto, no se han encontrado estudios en el contexto peruano, por ello este trabajo aborda el problema de las secuelas en la salud mental que enfrentan los pacientes que superaron a la COVID-19, con el fin de contribuir al debate científico sobre este asunto de vital importancia en el contexto actual, razón por la cual el objetivo del presente estudio fue describir el estado emocional de los pacientes pos-COVID-19 de un distrito de la Región Amazonas del Perú.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, relacional, transversal. Se utilizó el método hipotético-deductivo y analítico,15) durante los meses de julio a noviembre del 2021. Se tuvo como población a 245 pacientes pos-COVID-19 que viven en el distrito de Copallín, perteneciente a la Región Amazonas, Perú. La muestra estuvo conformada por 235 pacientes seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia.15 Se excluyeron a los adolescentes y los pacientes que no aceptaron participar en el estudio; las edades de los pacientes oscilaron entre 18 a 79 años. La recolección de datos se realizó casa por casa.

El instrumento que se aplicó fue el Cuestionario de Depression Anxiety and Stress Scale - 21 (DASS-21, por sus siglas del Inglés), la versión estandarizada al idioma castellano de Antúnez & Vinet, 2012,16 que consta de tres subescalas: depresión, estrés y ansiedad, cuyo coeficiente de confiabilidad determinado por alfa de Cronbach para cada subescala fue de 0,85, 0,83 y 0,73, respectivamente. En conjunto, los ítems que componen el DASS - 21 presentaron un alfa de Cronbach de 0,91. Cada una de las escalas de DASS-21, se encuentran compuestas por 7 ítems, con la siguiente puntuación por cada ítem: No me ha ocurrido = 0, Me ha ocurrido un poco o durante parte del tiempo = 1, Me ha ocurrido bastante o durante una buena parte del tiempo = 2 y me ha ocurrido mucho o la mayor parte del tiempo = 3. La categorización de la variable depresión fue: 0-4 puntos = normal, 5-6 puntos = depresión leve, 7-10 puntos = depresión moderada, 11-13 puntos = depresión severa y de 14 a más puntos = depresión muy severa; en caso de la ansiedad: 0-3 puntos = normal, 4-5 puntos = ansiedad leve, 6-7 puntos = ansiedad moderada, 8-9 puntos = ansiedad severa y de 10 a más puntos = ansiedad muy severa; y en caso del estrés: 0-7 puntos = normal, 8-9 puntos = estrés leve, 10-12 puntos = estrés moderado, 13-16 puntos = estrés severo y de 17 a más puntos = estrés muy severo.17) El instrumento se aplicó entre 10 a 15 minutos, fue de manera anónima, se garantizó en todo momento la privacidad de los participantes, asimismo, se informó a los participantes que tenían la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento, si así lo creían conveniente. Los datos fueron procesados software IBM SPSS versión 25, se utilizó la estadística descriptiva y la prueba no paramétrica de Chi-cuadrado, con un nivel de significancia p = 0,05 (95 % de confiabilidad y 5 % del margen de error).

En la investigación se tuvieron en cuenta los principios éticos de la investigación, tales como dignidad y derechos humanos, autonomía y responsabilidad, también se tuvo en cuenta la privacidad y confidencialidad, igualdad justicia y equidad, no discriminación y no estigmatización, respeto a la diversidad cultural y del pluralismo.18

Resultados

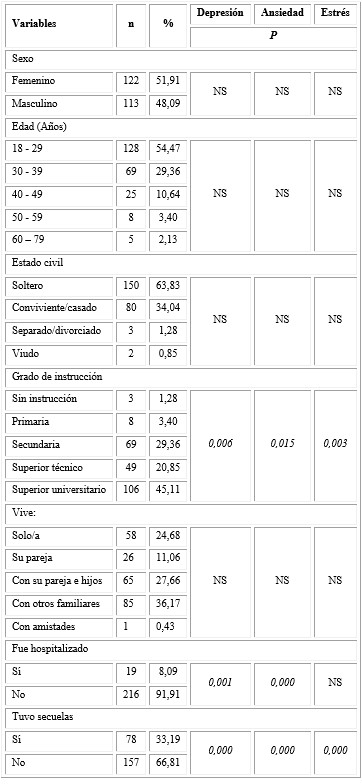

En la tabla 1 se describen las variables sociodemográficas de los pacientes pos-COVID-19, donde 51,91 % eran del sexo femenino; 54,47 % oscilaban entre 18-29 años (M = 30,99; DS = 10,21), 45,11 % tenían grado de instrucción superior universitario y 63,83 % eran solteros. Asimismo, el análisis bivariado reportó que el grado de instrucción, el antecedente de haber estado hospitalizado y tener secuelas se asocia con depresión y estrés; sin embargo, las únicas variables que se asociaron con la ansiedad fueron el grado de instrucción y los antecedentes de haber estado hospitalizado.

Tabla 1 -Distribución de pacientes pos-COVID-19 según variables sociodemográficas y estado de ánimo

*NS = No significativo.

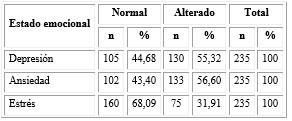

En la tabla 2 se observa que 55,32 % de los pacientes presentaron depresión, 56,60 % tenía ansiedad y 68,09 % no presentó estrés.

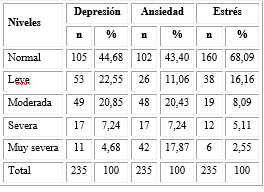

En la tabla 3 se observan los niveles de depresión, ansiedad y estrés, donde se obtuvo depresión leve (22,55 %), ansiedad de nivel moderado (20,43 %) y estrés de nivel leve (16,16 %).

Discusión

Esta investigación demostró que los pacientes presentaron de forma predominante estados de depresión y ansiedad en diferentes niveles y poca presencia de estrés. Similares hallazgos evidenciaron que la población pos-COVID-19 presentó prevalencia de depresión y ansiedad,19,20 enfrentándose a estrés y miedo,21 en poblaciones de Asia, Unión Europea, Japón, México y Colombia.19,22,23)

La angustia mental causada por el aislamiento social parece estar relacionada no solo con las características de la personalidad, sino también con la interrupción del sueño, hábitos alimenticios alterados y actividad física reducida.24 Al respecto, emerge la necesidad imponente de una política de Salud Mental e implementación de núcleos sociales en todos los sectores para agilizar intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas para el cuidado y preservación de la funcionalidad biológica y química del cerebro humano con mentes en equilibrio, que contrarreste emergencias sanitarias y otras situaciones adversas de la vida.

Los pacientes que superaron la COVID-19 presentan una alta prevalencia de secuelas psiquiátricas emergentes, donde 55 % presenta una puntuación patológica para al menos un trastorno. Además, la depresión se asocia con un riesgo mayor de mortalidad por todas las causas, y la COVID-19, como otros coronavirus, está asociado con implicaciones psiquiátricas, donde la historia psiquiátrica, el entorno y la duración de la hospitalización influyen en la psicopatología.11Sun y otros encontraron que los pacientes con COVID-19 cambiaron su actitud hacia la enfermedad y mostraron respuestas emocionales dependientes de la etapa de esta. Las emociones negativas dominaron durante las primeras etapas, sin embargo, dieron paso a una mezcla de emociones positivas y negativas. Por lo tanto, la orientación activa del crecimiento psicológico puede promover la recuperación física y mental en pacientes con COVID-19.25

Los resultados del estudio difieren con lo investigado por Mazza y otros, quienes demostraron que el estrés fue la consecuencia de salud mental más prevalente de la pandemia por la COVID-19, seguida de la depresión y la ansiedad,4 resultado antagónico a este estudio. Esto puede atribuirse a que este trabajo se realizó en una zona rural donde existe un predominio de las actividades agrícolas y de ganadería, y que tal vez dichas estrategias ayudaron a reducir niveles de estrés, situaciones que ameritan realizar investigaciones cuasiexperimentales para demostrar las evidencias de sus efectos positivos. Existen estudios donde la edad avanzada26) y el sexo femenino27 se encuentran asociados a los síntomas de la salud mental como estrés, ansiedad y depresión.5 En el estudio se encontró relación altamente significativa entre el grado de instrucción superior universitario, vivir con la familia, no estar hospitalizado y presentar ansiedad y depresión. Algunos reportes encontrados revelan que existe una asociación significativa entre estas variables.14,21,28) Los trastornos psicóticos del estado de ánimo y de ansiedad (agrupados y por separado) están asociados a trastornos de los nervios, la raíz nerviosa y el plexo y trastorno por uso de sustancias e insomnio.29 Se proponen algoritmos de intervención para estos síntomas en atención primaria estableciendo criterios de derivación a atención especializada.30 Al respecto, si los pacientes y sus familias no deciden la hospitalización, es importante repotenciar las dimensiones del cuidado humanizado de la enfermería familiar y comunitaria que permita reducir el temor a lo desconocido y el miedo a la muerte aun en medio de los protocolos de bioseguridad implementados en los últimos tiempos.

Estudios previos confirman que el delirio ocurre por lo común en pacientes hospitalizados con infección por virus (fase aguda de la enfermedad), mientras que la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático ocurren en los meses posteriores (fase posterior a la enfermedad),9 por tanto es necesario realizar un seguimiento a los pacientes pos-COVID-19, que estuvieron o no hospitalizados, ya que podría estar generándose problemas en su salud mental de forma oculta por la presencia de biomarcadores inflamatorios, con la finalidad de diagnosticar y tratar a tiempo enfermedades psiquiátricas emergentes31 para evitar que afecte en su vida diaria y la de sus familiares.

Existe una alta probabilidad de que los síntomas de enfermedades psiquiátricas, neurológicas y físicas, así como el daño inflamatorio al cerebro en pacientes con síndrome pos-COVID-19 aumenten la ideación y el comportamiento suicida,32 situaciones que se deben tomar en cuenta durante la labor de la enfermería a domicilio.

El estado peruano a través del Ministerio de Salud (MINSA) ha realizado la creación e implementación de los Centros de Salud Mental Comunitarios, sin embargo, el escaso recurso humano y poco financiamiento otorgado a los servicios en atención primaria de salud no garantiza que las actividades sean sostenibles en el tiempo, es por ello que se motiva a las autoridades de los programas de estudios de salud y enfermería que consideren a la salud mental como un eje transversal en la formación de los profesionales y de esta manera se fortalezca su autoaprendizaje para sí mismo y su aplicación durante su desempeño profesional.

Es importante que el profesional de enfermería conozca el adecuado manejo de la salud mental de los pacientes pos-COVID-19 favorece el acompañamiento familiar, reduce los gastos de hospitalización por secuelas físicas o mentales y permite ayudar a una rápida recuperación y fácil reinserción laboral del ser humano que experimentó una crisis situacional de tal magnitud. Por otro lado, es pertinente afirmar que una de las limitaciones de la investigación es haber elegido un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que se tuvo acceso a todos los casos del distrito seleccionado para el estudio, lo cual podría representar un sesgo en la información de los resultados.

En conclusión, los sobrevivientes de la COVID-19 presentaron en mayor porcentaje depresión y ansiedad, sin embargo, no fue significativo la presencia del estrés, además, se encontró asociación entre la hospitalización y la depresión y ansiedad, asimismo las secuelas se asociaron con la depresión, ansiedad y el estrés. Frente a estos resultados, es importante el seguimiento a los pacientes que superaron la COVID-19, ya que los problemas de salud mental se pueden agudizar a mayor tiempo de superada la enfermedad. Por tanto, no solo debe trabajar el personal de salud de los establecimientos del primer nivel de atención, es necesario que se trabaje de manera mancomunada con las familias y los agentes comunitarios de salud, para que a través de estrategias brinden el soporte familiar ayude a superar la problemática de salud mental, porque el aspecto emocional es muy importante y se debe abarcar de manera preventiva desde que el paciente es diagnosticado con COVID-19, ya que este genera mucho temor por las secuelas que quedan, sobre todo esto ocurrió en la primera y segunda ola previo a la vacunación, donde se cambiaban varios protocolos de tratamientos y la mortalidad y morbilidad era muy alta. De modo que si no hay un buen afrontamiento puede conllevar a enfermedades psicosomáticas.