Introducción

Conforme la esperanza de vida se incrementa, las personas adultas mayores (PAM) van en aumento a nivel global, nacional y estatal, lo cual conlleva a una preocupación al disminuir los años de vida saludable al paso del tiempo.1) Es conocido que envejecer produce cambios irreversibles en el organismo, lo que conduce a la pérdida de función y debilidad, dichos cambios aumentan la prevalencia de enfermedades que, además, puede estar relacionada con bajos niveles de actividad física y ejercicio físico (EF).2

Los hábitos de vida saludables, como la práctica de actividad física, ocasionan una vejez funcional, lo cual hace referencia a vivir un envejecimiento activo, definido como el proceso de utilizar al máximo las oportunidades de salud, participación y seguridad en relación con mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen.3

Actividad física se refiere a todo aquel movimiento del cuerpo producido por el sistema músculo esquelético que resulta en gasto energético, esta incluye el ejercicio, los deportes y las actividades físicas diarias.1) Sin embargo, el EF es una actividad física planificada, estructurada y repetida que en las PAM promueve un envejecimiento activo, mejora el estado de ánimo, disminuye los síntomas de las enfermedades cardíacas, endocrinas y del sistema músculo esquelético, además de que mejora la autonomía y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria.2

El cuerpo del ser humano está creado para estar en activación constante, por lo que esta se convierte en una obligación, sin embargo, la práctica de EF en las PAM es cada vez menos común, lo cual da lugar al crecimiento de conductas sedentarias que se convierten en un nuevo factor de riesgo para la salud de las PAM.4 La necesidad de EF no disminuye con el paso de los años y, muchas veces, la baja condición física relacionada al envejecimiento es más bien producida por la inactividad, que por el propio envejecimiento.5

La literatura acerca del ejercicio refiere el juicio sobre la capacidad de una persona para alcanzar cierto nivel de desempeño constituye uno de los factores con mayor impacto en el cambio de una conducta, asevera que los adultos mayores sedentarios suelen presentar un bajo control percibido, por lo cual no practican EF a consecuencia de sus creencias sobre la etapa de la vejez.6

Sin embargo, en la actualidad, uno de los retos para la práctica de EF a los que se tiene que enfrentar el adulto mayor es a la pandemia por SARS-CoV-2 y cuyo cuadro clínico ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como COVID-19; que para el día 11 de marzo del 2019 se declaró como pandemia mundial.7) Son los adultos mayores más propensos a contraer COVID-19 y presentar síntomas severos, debido a las enfermedades asociadas al envejecimiento, por lo cual su nivel de EF disminuyó.8

Referido a lo anterior, repercute en las PAM al momento de participar en actividades al aire libre, ya que se prohíbe la práctica de actividad física y el ejercicio, lo cual interrumpe las actividades cotidianas de millones de personas.9 Esta nueva problemática afecta de forma negativa a las PAM al ser una barrera para realizar EF que desencadena inquietudes intrínsecas, por lo cual es importante analizarlo desde una perspectiva cualitativa que permita comprender las emociones, creencias, valores, historias y vivencias de los individuos, lo que corresponde a un paradigma con mayor profundidad.10

Para la explicación de este fenómeno de estudio se utilizó la teoría del comportamiento planificado, la cual predice una determinada conducta que considera factores intrínsecos y extrínsecos de la persona, los cuales posibilitan tangibilidad de la acción. Acorde a la teoría, la cual expresa que una conducta se puede pronosticar por medio de la intención de la persona de involucrarse en ella en un momento específico, a su vez, la intención está condicionada por tres factores: el primer factor es la experiencia, que detona en una actitud positiva o negativa provocada por las creencias. Las creencias son un grupo de ideas que la persona tiene acerca de un fenómeno y se crean de acuerdo a las experiencias vividas, estas pueden influir en aspectos como la elección y práctica de EF.11,12

El segundo factor es la norma subjetiva, que es la percepción de aceptación o negación del comportamiento en cuestión de lo que dice la población que considera importante acerca de la conducta que debería realizar y la motivación para acoplarse a estas opiniones. Por último, se encuentra el control percibido, que hace referencia a la autopercepción que el individuo tiene sobre sus capacidades tangibles e intangibles para triunfar en determinada acción.11,12

Por otro lado, es de suma importancia poder comprender las consecuencias psicológicas y conductuales que ocasiona una pandemia, en la actualidad, las medidas protectoras hacia las PAM debido a la COVID-19 incluyen la estratificación por edad, la cual detonó los prejuicios de la sociedad y la sobrevaloración de características negativas de este grupo etario las cuales conllevan a desarrollar expectativas bajas de poder lograr determinada conducta, actuar bajo lo que dicta la sociedad y vivir experiencias negativas hacia la práctica de EF,10) estos factores causan que las demandas de la práctica de EF sean vistas con miedo o como un factor estresante.11

En este sentido, el estudio se basa en explorar la percepción de un adulto mayor ante su capacidad de poder realizar ejercicio físico en tiempos de pandemia, debido a que el juicio que cada adulto mayor posee sobre sus propias habilidades, junto con el valor que le otorga, tiene gran influencia en su bienestar, de tal manera que a medida que la persona se considere capaz, será mayor la probabilidad de realizar actividades satisfactorias y que influyan de una forma positiva en su vida.13)

El objetivo de esta investigación fue describir las vivencias del comportamiento planificado para la práctica de ejercicio físico en un adulto mayor durante la pandemia de la COVID-19.

Métodos

El diseño metodológico del estudio está vinculado al campo de la investigación cualitativa, mediante estudio de caso único, son conocidos por abordar de forma completa una unidad, para comprender a la persona en su experiencia, su percepción y sus emociones, para ello debe cumplir con los criterios de singularidad (particularidad), complejidad, disponibilidad y potencial de aprendizaje.14) El enfoque fue fenomenológico, debido a que la ciencia de enfermería centra su interés en lo que experimentan las personas acerca de algún fenómeno, que, a través de la reflexión, se puede descubrir aquello que está presente en las vivencias del ser humano, con el fin de determinar la importancia de los cuidados en las situaciones de vida-salud.15)

Por lo cual, el referente utilizado fue la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty, la cual enfoca su pensamiento del concepto del ser en el mundo y busca comprender la experiencia del mundo vivido y su expresión por el propio cuerpo a través de la percepción, el interactuar en el entorno con otros protagonistas importantes del espacio, quienes se convierten en seres semejantes del mismo mundo tangible, marcado por sus acciones, intenciones y propósitos.16)

El referente teórico utilizado para la explicación del fenómeno es la teoría de comportamiento planificado, una de las teorías psicosociales más empeladas para el análisis de la conducta, la cual asevera que dicha conducta humana parte desde una intención conductual, y se construye a partir de tres procesos principales: Experiencia, Norma subjetiva y Control percibido.11

Criterios de inclusión: Ser adulto mayor, con más de 10 años realizando EF, pertenecer a algún programa de EF durante la pandemia de la COVID-19, contar con apoyo familiar para realizar el EF durante la pandemia, creer en la existencia de la COVID-19, haber tenido familiar cercano fallecido por la COVID-19, expresar interés de participar en el estudio y contar con dos dosis de inmunización contra la COVID-19.

El proceso de recolección de datos inició en el mes de octubre del año 2021 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Previo al inicio de recolección de datos, se procedió a la identificación de la persona que cumpliera con los criterios de inclusión y deseara compartir su experiencia vivida, con posterioridad se programó visita para entablar el rapport y para señalar la fecha disponible para la entrevista. El día de la entrevista se explicó el objetivo del estudio, con la finalidad de establecer un rapport y se solicitó el consentimiento informado por escrito.

Para la recolección de información, se hizo una entrevista a profundidad al informante con el inicio de una pregunta detonadora ¿cómo es su vida a partir de que empezó a realizar ejercicio físico? La entrevista fue realizada por el investigador principal quien recibió apoyo de otros dos investigadores, uno fue el responsable de realizar la grabación con la grabadora de un celular inteligente y el otro de observar y registrar expresiones corporales de la participante, esto se llevó a cabo en el consultorio de enfermería del instituto del adulto mayor en donde la participante acude a realizar EF y cumplía con ser un área privada libre de estímulos externos que puedan afectar la entrevista.

Posterior a la recolección, se procedió al análisis cualitativo de la información, para ello se utilizó el referente propuesto por Taylor-Bogdan.17) Este análisis fue realizado por dos investigadores externos para evitar sesgos, los pasos seguidos fueron los siguientes:

Preparación de datos: Esta primera fase se basa en poner los datos en forma entendible para poder trabajar con ellos, se inicia con una entrevista a profundidad, que es necesario transcribir de forma rigurosa tal y como está en los textos hablados, para después resumir la información y dejar solo aquello que está en concordancia con el objetivo del estudio.

Descubrir temas por medio de la lectura: Para adoptar una idea clara de las categorías principales, y así dar inicio al paso tres.

Codificar los datos: en el cual se agruparon los contenidos encontrados en la entrevista, en base a las ideas, conceptos e interpretaciones referidas por el informante. En este momento, se hizo un análisis más detallado que permitió organizar y agrupar tanto categorías como subcategorías. La interpretación de los resultados es la penúltima fase, en donde se inició la explicación sobre lo que se encontró basado en los siguientes pasos: a) Ciñéndonos siempre a los datos. b) Tomando como eje el hilo conductor que se ha identificado. c) Siguiendo la guía de la historia que se ha construido. d) Utilizando las definiciones que hemos hecho de conceptos y proposiciones. Y por último se analizaron los datos en relación con el contexto en el que fueron recogidos.17)

El informante que se involucró en el estudio emitió su consentimiento de manera escrita y libre para formar parte de la investigación. Se le brindo información clara y precisa sobre la investigación y siempre se le pregunto si existía algún tipo de duda. Además, se le hizo saber a la persona que se mantendría oculta su identidad y que podía abandonar el estudio en cualquier momento que lo considerara pertinente. Esta investigación se clasificó en riesgo mínimo según el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud, por lo cual se contó con la aprobación del comité de ética de la Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo”.

Resultados

La participante tiene como característica ser mujer, de 64 años de edad, dedicada al hogar, con religión católica, viuda desde hace 3 años y hace un año falleció su madre por complicaciones de la COVID-19, sin embargo, con apoyo familiar es una persona activa. En cuanto a la realización de ejercicio físico, se ha mantenido activa desde hace 15 años, la mayor parte del tiempo solo ha caminado y realizado zumba, pero desde hace 3 años practica Tai Chi, no obstante, sus características antropométricas, indican un peso de 62 kg y con talla de 1,59 cm.

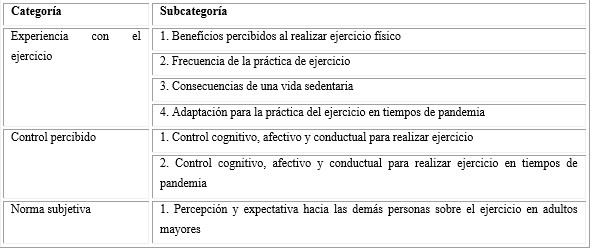

Del análisis realizado se obtuvieron tres categorías y ocho subcategorías, se definieron con base al fenómeno de estudio seleccionado, la teoría del comportamiento planificado. En el cuadro 1 se definen y describen las categorías que con base a los argumentos de los participantes se identificaron.

Experiencia con el ejercicio

La experiencia al realizar ejercicio físico fue positiva, dado que ha tenido cambios buenos en su salud integral, dada por la determinación constante de su práctica con el fin de disminuir la vida sedentaria y sus consecuencias negativas que conlleva el no hacerlo, para ello tuvo que vivir un proceso de adaptación durante la pandemia.

No obstante, la informante expresó identificar los beneficios psicológicos, sociales y fisiológicos, que dio lugar a una mejora en su estado de salud, este es el resultado de su compromiso por la rutina de ejercicio establecida.

“…No pues me siento muy bien, o sea, hago todo y ni me canso, o sea, es como una rutina que tengo, o sea, me levanto me voy a caminar en la mañana, regreso y luego vengo aquí a la escuelita, todos los días es lo mismo, los 5 días de la semana, y solo martes y viernes asisto aquí a las clases…”

Asimismo, la participante tenía un propósito identificado por el cual debía mantener la conducta del ejercicio, ya que era capaz de detectar los problemas de salud que desarrolla una persona a causa de tener una vida sedentaria al vivir bajo las restricciones de la pandemia, presentó obstáculos que tienen las personas adultas mayores para realizar ejercicio desde el hogar debido al aislamiento social.

“…porque nos ayuda a mantenernos activos y a ponernos retos sabiendo que podemos hacer las cosas un poco más limitadas, pero si ponemos empeño podemos ir haciendo más cosas con el paso del tiempo, porque si dejamos de hacerlos nuestros músculos van perdiendo fuerza y pues eso te vuelve más débil y te hace vivir una vida más limitada para sí, te limitas en hacer más cosas, por eso a mí en lo personal siempre he creído que el ejercicio es bueno, ya que me hace sentir mejor, o sea, yo me siento muy bien…”

“…Pero si mi hijo siempre me ponía la clase, porque eran videos, ya que tenía el maestro grabado y los subía ahí al Internet, pero ya después eran clases en vivo donde el maestro te mira en persona en vivo, lo que no me gustaba era eso conectarme y todo ese proceso, pero sí me gustaba, porque pues yo creo que se suelta uno más porque este uno sola…”

Control percibido

La informante presentó una alta autoeficacia a practicar ejercicio físico, por lo cual expresó tener seguridad de sí misma al realizar cualquier ejercicio físico, refirió que todo se puede lograr con base al esfuerzo que se le ponga a determinada conducta, sin embargo, esta autoeficacia se vio afectada en la percepción que tiene el individuo acerca de su propia capacidad para influir en la práctica de ejercicio físico, basándose en los recursos tangibles e intangibles requeridos para realizar la acción en medio de una pandemia.

“…Pues al principio a uno le da un poco de miedo porque ya ve que uno no le sabe mover tanto a la tecnología y no sabía cómo poner las clases y luego eso de conectar la computadora al televisor, no, eso no me gustaba, le decía a mi hijo mejor así en el celular lo acomodo en un lugar y de ahí tomo la clase…”

En cuanto a las creencias que la informante tiene hacia el ejercicio son consideradas aptas y beneficiosas para seguir con la práctica de esta conducta, ya que expresó pensamientos positivos que tiene sobre el ejercicio, las cuales se desarrollan de acuerdo con el momento histórico, las prácticas sociales y las vivencias. Esto ayudó a que la informante tuviera buena actitud ante la realización de ejercicio, la cual puede influir en que el ejercicio sea considerado como una experiencia positiva o negativa.

“…Yo, gracias a Dios, no tengo ninguna enfermedad ni diabetes, ni presión alta y mi peso siempre lo tengo controlado y es gracias a que siempre hago ejercicio…”

Norma subjetiva

Esta categoría indica la percepción y expectativa hacia las demás personas sobre el ejercicio en adultos mayores, en la cual la informante tuvo interiorizaciones sobre lo que las personas significativas en su vida ven como correcto en la práctica del deporte, sin embargo, a las opiniones negativas no les daba valor para realizar dicha conducta, solo tomaba en cuenta las acciones motivadoras de las personas cercanas.

“…Luego mis hijos, cuando llego a la casa me dicen: mamá si anda cansada no haga nada, pero les digo que no por estar vieja y si hago ejercicio voy a dejar de hacer mis demás actividades, están mal si creen que uno ya de viejo no puede hacer muchas cosas…”

“…Pero el maestro nunca nos exige, siempre nos apoya y nos dice que hasta donde podamos realizar los ejercicios, eso nos da mayor seguridad…”

Discusión

De acuerdo con la entrevista, se observa que el adulto mayor presenta una percepción clara entre el ejercicio físico y la vejez, en donde el inicio para su práctica se encuentra influenciada por diferentes factores. Con referencia a la teoría comportamiento planificado, la experiencia al EF en las PAM brinda importantes beneficios, mejora aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales que repercuten en un aumento de la calidad de vida del individuo. Sin embargo, estos beneficios dependerán de la constancia y esfuerzo que la persona le dedique a dicho comportamiento.18)

Lo anterior se ve expresado en el discurso de la informante, donde manifiesta que gracias a la práctica de ejercicio constante es una persona más rápida y encontró un aumento en sus fuerzas que detona volviéndola una persona más activa y funcional. Como se deduce, en la teoría existe una intención de llevar a cabo una conducta al vivir una experiencia positiva, ya que presenta beneficios en su organismo. El discurso de la informante concuerda con los resultados de la investigación de Melgar,19) quien define la agilidad corporal como la capacidad que tiene el cuerpo para trasladarse de una distancia a otra por medio de movimientos corporales que utiliza la coordinación y fuerza, en su estudio encontró que los adultos mayores experimentaron el aumento de fuerza de su cuerpo con la práctica del Tai Chi.

Asimismo, la percepción de la paciente coincide con lo encontrado por Carmona y Rodríguez,20) que realizar ejercicio trae consigo beneficios en la fuerza, el balance y la velocidad. Por otro lado, una de las barreras encontradas para practicar EF es la realización de ejercicio virtual por la falta del dominio de los dispositivos inteligentes, esto se encuentra en similitud teórica al referir que la experiencia se torna negativa al momento de presentar barreras, por lo cual la intención de realizar ejercicio disminuye. Sin embargo, este resultado se encuentra en desacuerdo con lo encontrado por Montealegre y otros,21 quienes refieren que el abordaje de la realidad virtual es una herramienta innovadora a considerar en las intervenciones específicas en el adulto mayor, pues se convierte en una atractiva alternativa, sin salir de la comodidad del hogar, pero sin generar aburrimiento, que otorga la seguridad y eficacia de un tratamiento convencional.

No obstante, esta categoría puede ser explicada desde la fenomenología, dado que la experiencia del ejercicio es una percepción que no es solo un proceso intelectual ni tampoco fisiológico, sino del comportamiento corporal y más preciso de las disposiciones motrices sedimentadas por hábito.16

En cuanto a la categoría de control percibido para la práctica del ejercicio, la informante reconoce sus limitaciones para realizar EF, a su vez tiene claro que es capaz de realizarlo con constancia y dedicación, lo que da como resultado un mejor desempeño físico. Además, acepta que la pandemia ha afectado sus rutinas de ejercicio debido a las restricciones, por lo que se vuelve más difícil realizar esta conducta saludable; sin embargo, siempre se mantiene en práctica, debido a su alto compromiso en términos de recursos, disponibilidad y dependencia personal, lo que conlleva a una alta probabilidad de tener éxito.

En el estudio de Almoncid-Fierro y otros,22 las personas adultas mayores identifican que, por pertenecer a este grupo etario, practicar EF se vuelve más complejo y al encontrarse en medio de una pandemia, la práctica de ejercicio disminuye sus posibilidades, sin embargo, se realiza con mayor limitación.

Una de las características del control percibido es el estado de ánimo con el que la persona realiza sus conductas, por lo cual se evidencia que la práctica de EF incrementa el estado de ánimo positivo, el cual es un impulso que mejora la resolución de problemas y concreción de objetivos, las personas que no son sedentarias se caracterizan por tener estado de ánimo positivo con bajos niveles de ansiedad, depresión y estrés.23) En cuanto a la categoría control percibido la participante expresó que practicar EF la ponía en un estado de ánimo positivo porque sentía seguridad de hacer las cosas, similar a lo reportado por Chacón-Borrego,24 en donde las personas que sí realizan EF tienen menor presencia de tristeza y mayor sensación de ánimo con respecto a los que son sedentarias.

Lo anterior se puede observar en la corporeidad, la cual es una condición permanente de la experiencia, donde existe conciencia del cuerpo, lo que hace una percepción que se vuelve una dimensión activa, es decir una intencionalidad del cuerpo para realizar EF y estar conscientes del control físico, cognitivo y conductual.25

La categoría norma subjetiva fue similar a lo reportado por Andrade,26) quien encontró que los adultos mayores también revelan la importancia del ejercicio desde una perspectiva social que engloba las opiniones de sus grupos cercanos, ya que expresaron recibir aprobación positiva de otros miembros de la comunidad por su esfuerzo de mantenerse activos. En este caso, las interiorizaciones que la participante tiene respecto a las opiniones que tienen las personas importantes en su vida hacia el EF son positivas, ya que ven como correcto la práctica del ejercicio, lo cual regula su interacción.

En cuanto a lo antes referido, Merleu25 hace referencia a la identidad personal, la cual consiste en primer orden de patrones de comportamiento habituales y, fuerte relación a esto, el autoconocimiento tiene que ver tanto con la espontaneidad perceptiva, comportamental como con hábitos corporales y su percepción de otros.

Esta experiencia vivida puede ser la futura base para lograr los objetivos que demanda la salud pública en el aspecto del ejercicio físico del adulto mayor, esto requiere tomar en cuenta la esencia de los fenómenos, involucrar a todos los actores, validar resultados, distinguir particularidades en los grupos etarios, establecer adaptaciones de programas de salud donde se ajuste a la nueva normalidad para proyectar los cambios necesarios.

El aporte de estudio hacia la ciencia de enfermería es incitar a estos profesionales a trabajar con EF, ya sea con valoraciones e intervenciones para disminuir la limitación funcional, sobre la teoría del comportamiento planificado. Lo mencionado con anterioridad toma mayor relevancia al estar el EF incluido dentro de las clasificaciones de intervenciones de enfermería (NIC, por sus siglas en inglés) como una intervención de atención básica para la prevención y tratamiento de discapacidades.

Una de las limitaciones del estudio fue que hubo resistencia al tocar cierta temática, por ejemplo, el impacto del estado emocional sobre el ejercicio físico ocasionado por la muerte familiar, otra de las limitaciones es que los resultados no pueden ser generalizados a otros grupos poblacionales, sin embargo, mediante la transferibilidad podría replicarse a otras regiones de México. Se sugiere considerar en futuras investigaciones el género del participante para mirar la realidad en los hombres, así como incluir una saturación de datos.

En conclusión, la experiencia de practicar EF en la vejez es vivida con una actitud positiva expresada por la informante que pertenece a este grupo etario, pues en su discurso hace referencia a todos los beneficios psicológicos (control percibido), fisiológicos (experiencias positivas) y sociales (norma subjetiva) que le brinda el tener esta conducta saludable, sin embargo, la experiencia se torna negativa cuando la pandemia obligó a realizar ejercicio desde casa, se refleja un control bajo al tener que realizar EF con el apoyo de la tecnología, lo cual es representado como un obstáculo.