INTRODUCCIÓN

El absceso esplénico (AE) es una entidad poco común. Se define como la presencia de una lesión ocupante de espacio en el bazo asociada a infección. Ha sido descrito en 0,14-0,7 % de los estudios de autopsias. Debido a que el cuadro clínico con que se presenta es muy raro, muchos casos no se diagnostican en vida, pues no se tiene en cuenta en el diagnóstico inicial de los pacientes con síntomas abdominales y alrededor de un 37 % se hallan en necropsias.1

Las más grandes series informadas rara vez incluyen más de 10 pacientes en períodos que abarcan hasta 20 años. Su historia natural está asociada a una elevada mortalidad, entre 13-25 %. Otros autores como Acosta Brunaga LD, et al.,1) plantean cifras entre 47-100 % en pacientes sin tratamiento y de un 0-14 % en aquellos que lo han recibido. Se presenta con más frecuencia en pacientes adultos varones. 2,3,4,5

La literatura sobre este tema no es muy abundante y la encontrada no aborda sobre epidemiología de la enfermedad, pues en la mayoría solo se limita a discutir los casos presentados. Tampoco se encontraron datos sobre esta afección en el país.

La mayoría de los AE son sépticos, los hemocultivos y los cultivos de fluidos frecuentemente revelan el patógeno causante. Entre los más frecuentes se encuentran Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella spp, Enterococcus o Pseudomonas. Son menos frecuentes los gérmenes anaerobios y hongos. También se han reportado AE asépticos, los cuales son raros y la mayoría de los casos son reportados desde los países europeos. 1,2,4,5,6

Aunque los hongos no son tan frecuentes, con el creciente número de pacientes inmunocomprometidos se agregaron patógenos como: Cándida, Aspergillus y Mucormycosis. En pacientes con VIH también se ha reportado Leishmania y Pneumocystis jirovecii en menor cantidad. 6,7,8

En la actualidad se plantean cinco mecanismos etiopatogénicos mediante los cuales se puede formar un AE. Estos son la presencia de una infección preexistente con diseminación hematógena como en la endocarditis, la tuberculosis 9 o en personas que usan drogas intravenosas. Camilo Correa J, et al., 8 también plantean las infecciones urinarias como causa de diseminación hematógena. Otro mecanismo es por contigüidad como en el caso de abscesos subfrénicos, perforaciones gástricas y colónicas, y pancreatitis infectada; hemoglobinopatías como la anemia de células falciformes que dan lugar a embolismo celular; quimioterapia, sobre todo los esquemas empleados en la leucemia, y los traumatismos esplénicos, muchas veces mal tratados con métodos como la angioembolia. 1,5,7,10

Al ser el AE una entidad de presentación poco común de la cual no se habla mucho en la literatura, por lo inespecífico de su cuadro clínico, los autores decidieron realizar la siguiente presentación que tiene el objetivo de caracterizar un caso de absceso esplénico en un paciente adulto masculino.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de 60 años de edad, de color de piel blanca, masculino, de procedencia urbana que acudió el día 30 de agosto de 2022 al Cuerpo de Guardia de Medicina Interna del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, por presentar fiebre de 38 °C y diarreas.

El paciente tenía como antecedentes patológicos personales el ser bebedor habitual y padecer hipertensión arterial para lo cual llevaba tratamiento regular con nalapril (tableta 20 mg) 1 tableta en la mañana y otra en la noche. Además padece de gota para lo cual lleva tratamiento con alopurinol (tableta 100 mg) y colchicina (tableta 0,50 mg) durante las crisis. El paciente también refirió antecedentes patológicos familiares de una abuela con diabetes mellitus tipo 2.

Esta vez acudió al hospital porque comenzó con fiebre de 38,5 °C acompañada de escalofríos, la cual cedió con el uso de antipiréticos, además, cinco deposiciones diarreicas de pequeña cuantía, acuosas, amarillas, sin flemas ni sangre; presentaba también dolor en fosa lumbar izquierda y decaimiento.

Al interrogatorio se recogió la historia de un ingreso previo el día 18 del mismo mes por haber presentado un cuadro similar que requirió ingreso en una Unidad de Cuidados Intermedios (UCI) debido a un fallo renal agudo por deshidratación.

Al examen físico se constató:

Mucosas hipocoloreadas.

Frecuencia respiratoria: 16 respiraciones por minuto.

Frecuencia cardíaca: 82 latidos por minuto.

TA: 100/60 mmHg.

Por todo lo anterior se decidió ingreso en sala abierta de medicina con una impresión diagnóstica de una enfermedad diarreica aguda (EDA) acompañada de un síndrome de deshidratación. Se indicó hidratación parenteral con solución salina al 0,9 %, antibioticoterapia con ceftriaxona (bulbo 1 g) 1 g c/12h y la realización de exámenes complementarios de sangre.

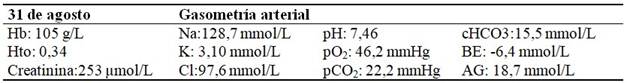

El paciente fue evolucionado al día siguiente y continuó con diarreas, además, oliguria. Fue examinado y se encontró frecuencia cardíaca 96 latidos por minuto y tensión arterial 80/60 mmHg, indicándose complementarios de urgencia por su inestabilidad hemodinámica. Estos mostraron los siguientes resultados(tabla 1)

Se indició ultrasonido (UTS) abdominal que arrojó lo siguiente: no se visualizó páncreas por gases, vesícula biliar tampoco se visualizó. Hepatoesplenomegalia ligera. Se observó en el bazo una imagen compleja hacia polo inferior que mide 89x71 mm con ecos en su interior con otra encima de esta de similares características de 28x32 mm. Riñón derecho con presencia de dos litiasis de 7 mm la mayor hacia grupo calicial del medio. Riñón izquierdo con varias litiasis, la mayor de 15 mm hacia grupo calicial superior. No hidronefrosis, parénquima conservado con buena relación seno parénquima. No líquido libre en cavidad.

Al analizar los resultados se constató la elevación de las cifras de creatinina y un desequilibrio hidroelectrolítico dado por hiponatremia e hipopotasemia, además, anemia ligera por lo que se pidió interconsulta con especialistas en Nefrología y Terapia Intensiva. Ambos coincidieron en que el paciente presentaba un cuadro de deshidratación isotónica ligera secundaria a EDA con fallo renal agudo prerrenal por lo que se decidió su traslado hacia la UCI Clínica, para tratamiento, indicándose hidratación parenteral, suspensión de medicación antihipertensiva debido a la hipopotasemia, monitorización cardiovascular, antibioticoterapia con metronidazol (frasco 500 mg) 500 mg c/8h y ciprofloxacina (bulbo 200 mg) 400 mg c/12h por vía parenteral, además de protección gástrica, anticoagulación, antianémicos, modificaciones dietéticas y la medición y cuantificación de la diuresis, entre otras acciones propias de los cuidados intermedios.

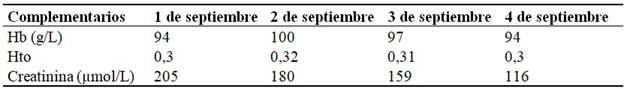

El paciente continuó con deposiciones diarreicas que al paso de los días se volvieron pastosas y evolucionó de forma satisfactoria evidenciándose por mantenerse estable clínicamente y mostrar un descenso en las cifras de creatinina sérica obtenidas en los complementarios diarios: (Tabla 2)

Se indicó repetir UTS abdominal el día 2 de septiembre que evidenció como datos positivos la presencia de esplenomegalia ligera y de tres imágenes de aspecto T ubicadas en polo superior de 6,3x2 cm, todas mostrando el mismo patrón mixto, además de las litiasis renales anteriormente descritas. No se visualizaron adenopatías intraabdominales.

Debido a su evolución favorable el paciente se trasladó a sala abierta de Medicina Interna el día 5 de septiembre, en donde se realizó interrogatorio más amplio que reveló el antecedente de cuadros de diarrea con flema y sangre a repetición hacía tres años, acompañado de fiebre vespertina y escalofríos, que hacía dos años comenzó seguimiento por Coloproctología que realizó rectoscopia en ese tiempo observándose mucosas hiperémicas con abundantes flemas, no sangre, progresando hasta 25 cm tomando parte del sigmoides y del recto. Además, se observó fisura anal por lo que se sugirió realizar colonoscopia que nunca se hizo. Por toda la historia, se indicó estudio de vías digestivas mediante tomografía axial computarizada (TAC) simple de abdomen por no haber disponibilidad de contraste. Se mantuvo tratamiento antibiótico con ciprofloxacina (tableta 250 mg) 500 mg c/12h por vía oral.

Se realizó TAC el día 7 de septiembre que informó: derrame pleural bilateral con lesiones inflamatorias en base pulmonar derecha (BPD), hepatomegalia de 2 cm. No se visualizó la vesícula biliar. Vías biliares y páncreas normales. Se observaron dos litiasis en riñón izquierdo, la mayor de 13 mm en cáliz medio y otra menor en cáliz inferior. No hidronefrosis. Esplenomegalia con varias imágenes hipodensas en su interior, la mayor de 8,7x5,5 cm que pudiera estar en relación con absceso. Vejiga insuficiente, no líquido libre en cavidad, no adenopatías. En cresta ilíaca izquierda se observó imagen transparente que no rompe la cortical.

Una vez recibido el informe de la TAC se interpretaron los hallazgos y se diagnosticó un AE por lo que se pidió interconsulta con especialista en Cirugía, el cual examinó al paciente y solo encontró dolor a la palpación profunda en hipocondrio izquierdo sin reacción peritoneal, con cierto empastamiento y maniobra de Shuster negativa, por lo que se decidió que no tributaba de tratamiento quirúrgico de urgencia por el momento y se discutió por colectivo de cirujanos para cirugía electiva y posterior estudio histológico.

El día 8 de septiembre se realizó ecocardiograma que resultó normal. (Aparato valvular normal, sin vegetaciones, cavidades normales, diástole prolongada, no masa intracardíaca y no derrame pericárdico). Se cambió tratamiento antibiótico con ceftazidima (bulbo 1 g) 1 g c/8h y clindamicina (ámpula 600 mg/4mL) 600 mg c/8h parenteral.

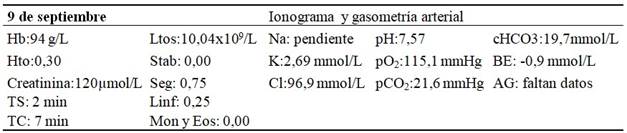

En horas de la madrugada del 9 de septiembre el paciente comenzó con temblores generalizados, fiebre de 39 °C que no cedió lo que se interpretó como un cuadro de bacteriemia. Además, se encontraba inapetente y con decaimiento marcado. Presentó una deposición líquida en horario de la mañana, se encontraba con oliguria. Al examen físico mucosas secas, estertores crepitantes a la auscultación en BPD, abdomen doloroso en hipocondrio izquierdo el cual estaba abombado. Frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca 114 latidos por minuto, tensión arterial 90/60 mmHg, Sat O2: 90 %. Se indicaron complementarios urgentes que mostraron persistencia de la anemia, elevación ligera de cifras de creatinina y la gasometría demostraba la existencia de un desequilibrio hidroelectrolítico (hipopotasemia) y ácido básico (alcalosis respiratoria): (Tabla 3)

Ese mismo día se recibió el resultado de la lámina periférica que mostró normocitosis, hipocromía x, propia de los procesos crónicos, leucocitosis ligera, neutrofilia, sin alteraciones cualitativas de linfocitos. Plaquetas adecuadas en número y agregadas.

Rápidamente se interconsultó con Servicio de Cirugía que decidió realizar tratamiento quirúrgico de urgencia. Se corrigió trastorno hidroelectrolítico del paciente y fue llevado al salón a las 3:30 pm del mismo día 9 de septiembre.

Se realizó laparotomía exploradora, accediéndose a cavidad abdominal a través de una incisión media indiferente. Una vez en cavidad se halló esplenomegalia de +/- 25x15 cm. (Fig. 1).

También se observó presencia de líquido turbio en celda esplénica, con absceso en polo superior de 10 cm en cara visceral intraparenquimatosa de contenido purulento y fétido (Fig. 2). Resto de la cavidad normal.

Se procedió a realizar esplenectomía, toilette de la cavidad con 12 L de solución salina tibia y se colocaron dos drenajes, uno en celda esplénica y otro en fondo de saco de Douglas. Se cerró abdomen por planos dejándose puntos subtotales. Se envió pieza a Anatomía Patológica para estudio histológico.

En el posoperatorio el paciente sufrió un cuadro de edema agudo del pulmón para lo cual se administró 80 mg de furosemida y 10 mg de morfina, mostrando mejoría del cuadro. Luego se trasladó a Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente, donde necesitó apoyo vasoactivo con norepinefrina a razón de 0,3 µg/kg/min por presencia de cuadro de shock multifactorial (séptico e hipovolémico) y antibioticoterapia con vancomicina (bulbo 500 mg) 1 g c/12 h, clindamicina (ámpula 600 mg) 600 mg c/6 h y meropenem (bulbo 1 g) 1 g c/8 h.

El paciente mostró una evolución favorable, fue trasladado el día 11 de septiembre hacia UCI Quirúrgica donde evolucionó favorablemente hasta pasar a sala abierta de Cirugía el día 14 de septiembre y posteriormente ser dado de alta.

Se le dio seguimiento en consulta a la semana del alta donde se recibió resultado de biopsia de la pieza quirúrgica que informó la presencia de absceso esplénico, hematoma subcapsular y hemorragia intraparenquimatosa, sin otras alteraciones. El paciente hasta esa fecha mostró una evolución favorable.

DISCUSIÓN

El AE es una enfermedad infrecuente y de difícil diagnóstico como se mencionó anteriormente. En el caso presentado se puede observar que su diagnóstico fue realizado en un segundo ingreso tras presentar un cuadro similar en fechas anteriores que también requirió hospitalización. Un caso similar plantea Gamboa JG, et al.,2 en una paciente a la que le fue diagnosticado un AE en un segundo episodio de ingreso, pero cuya causa era producto de una enfermedad de Crohn por lo cual requirió posteriores hospitalizaciones por persistencia de la sintomatología.

La literatura describe varias causas y factores asociados al AE como las infecciones intraabdominales, endocarditis infecciosas, los traumatismos que generan hematomas, con tejido contuso o pequeñas zonas de microinfartos los cuales pueden infectarse y manifestarse como un absceso dentro de 2 a 4 semanas aproximadamente; los estados de inmunosupresión o inmunodeficiencias, malignidad (leucemias y linfomas), las enfermedades inflamatorias intestinales, la diabetes mellitus, pacientes portadores de trasplante, así como el alcoholismo.1,2,4,7,8) En este paciente no se encontró ninguna causa específica, pero se recoge el antecedente de ser bebedor habitual. Se descartó el trauma abdominal como etiología por no presentar historia previa del mismo.

Sin embargo, él paciente refirió una historia de tres años con cuadros diarreicos asociados a fiebre, episodio que se repitió en esta ocasión y que ha requerido seguimiento por coloproctología, que luego de realizar rectoscopia y encontrar presencia de fisura anal y cambios en la mucosa rectal, sugiere realizar una colonoscopia la cual hubiera permitido realizar diagnóstico de alguna enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que se ha reportado asociada a cuadros de AE asépticos (la mayoría registrados en Europa) como primer síntoma o como un nuevo síndrome,2,4,6,11) pero como este paciente no tiene diagnóstico definitivo de esta afección por no realizarse el estudio endoscópico, se descarta por el momento una EII como causa. No obstante, de continuar el cuadro diarreico se sugiere el seguimiento y completamiento del estudio de vías digestivas, incluyendo la realización de biopsia intestinal.

Se reconocen otros factores de riesgo de esta entidad como la artritis reumatoidea, la amiloidosis, el síndrome de Felty, el lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, las extracciones dentales y la ictericia hemolítica familiar, entre otros. Se plantea que los pacientes inmunocomprometidos tienen un riesgo de un 25-28 % de sufrir de AE.6,7,8

Se describen como síntomas del AE la fiebre en el 84 a 92,5 % de los pacientes, dolor en hipocondrio izquierdo (38,2-49,8 %), pérdida de peso, diarrea (20 %), náuseas, vómitos, que se puede acompañar o no de esplenomegalia palpable. También se ha documentado derrame pleural y estertores pulmonares. La fiebre, el dolor en el hipocondrio izquierdo y la esplenomegalia palpable a ese nivel constituyen la triada descrita por Sarr y Zuidema. En los exámenes complementarios se destaca la anemia, la velocidad de sedimentación globular aumentada así como leucocitosis, que no es un hallazgo generalizado, además de alteración de la función hepática en un 38 % de los casos.1,2,5,7,8)

En el caso de este paciente, clínicamente no se constató esplenomegalia palpable por medio de maniobra de Shuster pero sí se puso en evidencia a través del ultrasonido abdominal. Respecto a los exámenes de laboratorio sí se coincide en la presencia de anemia aunque no en la de leucocitosis que no constituye hallazgo generalizado según Camilo Correa J, et al.8)

En el caso del derrame pleural y la presencia de estertores pulmonares, ambos se evidenciaron al examen físico y en los exámenes radiológicos.

Los estudios imagenológicos propuestos para el diagnóstico del AE son la TAC de abdomen con una sensibilidad de 92,2 % o 96 % según otros autores,8 el UTS abdominal, con un 87,2-90 % de sensibilidad y la resonancia magnética nuclear (RMN).1,7

La TAC constituye el método de elección. Se observa una lesión focal de baja atenuación (hipodensa) con realce periférico o sin él después de la inyección de contraste intravenoso. Los bordes son irregulares y el centro necrótico. También se pueden observar áreas radiolúcidas dentro del bazo con niveles líquidos o de diferente densidad y formación de gas intraesplénico. Este gas puede estar disperso difusamente en el absceso o formar burbujas coalescentes en una o varias colecciones.3,5,7,8,9

En el estudio ultrasonográfico se evidencian lesiones irregulares hipoecoicas o anecoicas e incluso un patrón mixto. Si hay presencia de gas, se ven focos hiperecogénicos con sombra posterior. El UTS es considerado el estudio inicial en el abordaje ya que puede mostrar datos de esplenomegalia o las colecciones 5,12 como en el caso presentado.

La literatura reporta que se pueden observar abscesos múltiples hasta en un 62 % de los casos, focos difusos múltiples en un 25 % y absceso solitario hasta en un 6 %.9 Sin embargo, otros autores ponen de manifiesto cifras totalmente diferentes, siendo los abscesos solitarios entre un 61-72 % y los múltiples menos frecuentes entre un 26,8-38,9 %. De estos últimos se dice que son menos sintomáticos, pero tienen peor pronóstico por el mayor riesgo de sepsis.1,5,8

En este paciente se evidenció la presencia de abscesos múltiples tanto por TAC como por UTS y su evolución no fue nada satisfactoria, llegando a la sepsis y al shock, por lo que necesitó de tratamiento quirúrgico urgente y apoyo con drogas vasoactivas.

La RMN evidencia lesiones con intensidad de líquido, hipointensa en T1 e hiperintensa en las secuencias T2. Cuando se desarrolla una cápsula, se observa un realce periférico.8) En este caso no fue necesario realizar este estudio, que se emplea poco en el diagnóstico de AE, pero que es muy sensible.

El diagnóstico diferencial por imágenes debe hacerse con el infarto esplénico, el hematoma, la neoplasia, los quistes complicados, los abscesos subfrénicos y el empiema pleural.1,7,8

Según Bavaro DF, et al.,6 los pacientes afectados por AE requieren de una hospitalización prolongada, una anamnesis profunda y una batería de complementarios extensa para investigar las causas del proceso. En este caso, el paciente estuvo ingresado por más de 15 días y ya había requerido hasta la fecha más de una hospitalización por el cuadro. Sin embargo, en el estudio existió una limitación que radicó en la realización de pocos exámenes complementarios, en especial de laboratorio, y la no realización de una TAC de abdomen contrastada por no disponer de recursos.

El tratamiento del AE engloba la antibioticoterapia, el drenaje percutáneo y la esplenectomía. El tratamiento antibiótico como única modalidad terapéutica, es universalmente infructuoso, con un porcentaje de éxito de 59,2 % y la mortalidad observada es de 24,5 %.1,3 Por tanto, debe combinarse con otra de las modalidades propuestas a continuación. Al iniciar el tratamiento antibiótico empírico, deben tenerse en cuenta antibióticos con actividad contra Staphylococos, Streptococos y anaerobios Gramnegativos como la vancomicina, cefalosporinas de 3ª o 4ª generación, fluoroquinolonas o carbapenémicos 7 tal como se empleó en este caso.

El drenaje percutáneo guiado por imágenes puede ser inicialmente efectivo en el 75 % de los pacientes con AE, pero no es definitivo. Es una excelente alternativa en pacientes más jóvenes, hemodinámicamente estables, cuando el absceso esplénico es unilocular o bilocular sin tabiques, cuando se localiza en el centro del órgano o en el polo inferior, cuando su contenido está lo suficientemente líquido para poder evacuarlo satisfactoriamente, en pacientes con elevado riesgo quirúrgico por importante comorbilidad asociada o grave deterioro del estado general por sepsis. Además, el drenaje percutáneo es ineficaz para el tratamiento de abscesos multifocales y es peligroso para los abscesos ubicados cerca del hilio.1,3,5,7

El drenaje percutáneo permite la elección del antibiótico más apropiado, evita el riesgo de una diseminación peritoneal purulenta y las complicaciones potenciales de la esplenectomía, reduce la estancia hospitalaria, es mejor tolerado por el paciente y el coste es menor. Sin embargo, el drenaje percutáneo no está exento de complicaciones y el porcentaje de fracasos es elevado en distintas series (14,3-75 %).5

La esplenectomía está indicada tan pronto como se confirme el diagnóstico de AE. En algunas series se recomienda la intervención quirúrgica para bazos con más de dos abscesos, estos son recurrentes o en pacientes que no responden al tratamiento médico o intervencionista inicial. La esplenectomía laparoscópica (EL) es un enfoque atractivo. Proporciona una recuperación más rápida y una morbilidad significativamente menor en comparación con la esplenectomía abierta. Resulta una opción en abscesos bien delimitados que no involucren el hilio esplénico, en caso contrario se sugiere la esplenectomía convencional para evitar el desarrollo de peritonitis séptica. La vacunación contra neumococos, meningococos y Haemophilus influenzae tipo B está indicada en el postoperatorio para reducir el riesgo de una sepsis postesplenectomía.1,3,5,7,13

La revisión de la literatura recomienda la EL sobre la esplenectomía abierta, independientemente de la indicación de la esplenectomía y la condición física del paciente. Aunque con tiempos quirúrgicos más prolongados, la EL se asocia con una reducción significativa de la morbilidad posquirúrgica. A pesar de que los resultados iniciales son promisorios, la experiencia actual es limitada para justificar su lugar en el tratamiento del AE. Por lo tanto, esta práctica se limita a centros que cuentan con cirujanos con entrenamiento específico y solamente para un grupo seleccionado de pacientes.8 No obstante a la hora de decidir el tratamiento quirúrgico deben tenerse en cuenta las particularidades de cada paciente.

Las complicaciones más frecuentes de los AE son empiema, ruptura dentro del peritoneo, fístulas al tracto gastrointestinal, fístulas al espacio pleural o pulmón, hemorragia y neumoperitoneo secundario a la producción de gas por gérmenes.7,8 Estas complicaciones pueden dar lugar a una emergencia abdominal, como en este paciente que presentó un cuadro de abdomen agudo quirúrgico por la ruptura del absceso hacia el peritoneo, produciendo un estado de shock, por lo que requirió tratamiento quirúrgico de urgencia y con apoyo vasoactivo.