Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

CorSalud

versión On-line ISSN 2078-7170

CorSalud vol.9 no.4 Santa Clara oct.-dic. 2017

ARTÍCULO ORIGINAL

Hipotermia terapéutica en el paro cardiorrespiratorio recuperado

Therapeutic hypothermia in resuscitated cardiopulmonary arrest

Armando Caballero López1, Hisyovi Cárdenas Surí1, Yurky González Sánchez1, Osvaldo González Alfonso2, Haddel Garzón Cabrera1, Wilder Reinoso Fernández1

1. Unidad de Terapia Intensiva. Hospital Universitario Arnaldo Milián Castro. Santa Clara, Villa Clara. Cuba. Correo electrónico: hisyovics@gmail.com

2. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Cardiocentro Ernesto Che Guevara. Santa Clara, Villa Clara. Cuba.

RESUMEN

Introducción: la hipotermia, aplicada en las primeras horas a un paciente en coma que ha sobrevivido a un paro cardiorrespiratorio, tiende a minimizar el daño cerebral y mejora la sobrevida.

Objetivo: determinar la efectividad del uso de la hipotermia terapéutica en el estado posparada cardíaca.

Método: investigación cuasi experimental en pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, Cuba, entre enero de 2013 y septiembre de 2015. La muestra quedó conformada por 26 enfermos: 13 intervenidos (estudio) y 13 no intervenidos (control), donde se estudiaron las variables: edad, sexo, condiciones de la parada, comorbilidades y escala de Glasgow (al ingreso, en recuperación neurológica a las 72 horas y al egreso).

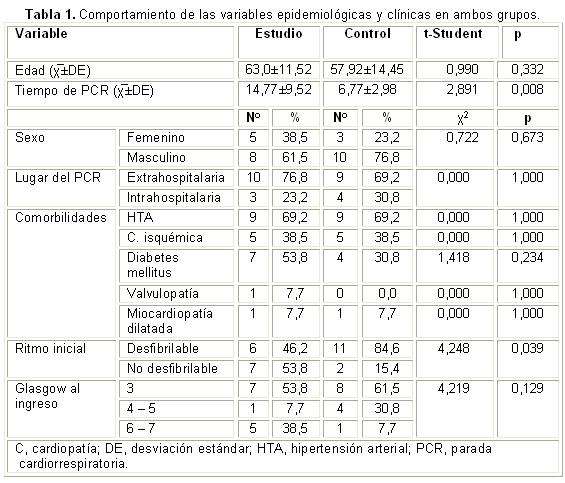

Resultados: no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. La edad promedio fue de 63 y 57 años, respectivamente; predominaron el sexo masculino con más del 60%, el lugar extrahospitalario de la parada, la hipertensión arterial, la cardiopatía y la diabetes mellitus como comorbilidades de mayor incidencia, y Glasgow inicial de 3 puntos, en ambos grupos, con frecuencia mayor del 50%.

Conclusiones: los pacientes tratados con hipotermia terapéutica presentaron menos complicaciones neurológicas y menor mortalidad, a pesar de presentar, en su mayoría, un ritmo inicial no desfibrilable y un tiempo mayor de parada.

Palabras clave: paro cardíaco, hipotermia inducida, terapéutica.

ABSTRACT

Introduction: applying hypothermia in the first hours to a comatose patient who has survived cardiopulmonary arrest helps minimizing brain injury and improves survival.

Objective: to determine the use-effectiveness of therapeutic hypothermia after cardiac arrest.

Method: quasi-experimental research on hospitalized patients in the Intensive Care Unit at the «Hospital Arnaldo Milián Castro» in Santa Clara, Cuba, between January 2013 and September 2015. The sample consisted of 26 patients: 13 treated (study) and 13 non-treated (control). Variables studied were: age, sex, arrest scenario, comorbidities and Glasgow coma scale (on admission, during neurological recovery at 72 hours and at discharge).

Results: no significant differences were found between both groups. The average age was 63 and 57 years, respectively. Male (more than 60%) and out-of-hospital arrest location predominated. Higher incidence comorbidities were: high blood pressure, heart disease and diabetes mellitus; as well as initial Glasgow coma scale score of 3 in both groups, often greater than 50%.

Conclusions: therapeutic hypothermia-treated patients presented fewer neurological complications and lower mortality, despite having, in most cases, an initial non-shockable rhythm and longer arrest time.

Key words: induced hypothermia, cardiac arrest, therapeutics.

La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la emergencia vital por excelencia, punto final de muchas enfermedades agudas graves que comprometen la vida del paciente. Se define como la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y circulación espontáneas, lo que se traduce clínicamente en pérdida de la conciencia, apnea o jadeo y ausencia de pulsos centrales1.

La PCR es, sin duda, un importante problema de salud con diferencias según la región y el país en cuanto a la supervivencia, que en muchas ocasiones es influenciado por la organización de los servicios de emergencia y su capacidad de respuesta, así como la preparación y experiencia del personal en los servicios de emergencia hospitalaria2-5.

La perspectiva de sobrevida inmediata a una reanimación cardiopulmonar es de 30-50%, en cuanto la sobrevida al alta hospitalaria varía de 5-35%, con una media de 11-20%. En un estudio en Canadá la supervivencia al egreso fue de 5,1%6.

Los pacientes que sobreviven a una parada cardíaca súbita sufren una lesión por isquemia-reperfusión general, denominada síndrome tras PCR, que puede conducir a una mala evolución neurológica y hasta la muerte. Este síndrome inicia una cascada de reacciones inflamatorias nocivas en el organismo que puede continuar durante varios días7.

El tratamiento dirigido a reducir al mínimo la respuesta inflamatoria y la muerte celular en el período de reperfusión puede mejorar los resultados clínicos tras la PCR. Una de las pocas estrategias de tratamiento intrahospitalario de eficacia probada es la inducción de una hipotermia terapéutica (HT)8.

En Cuba, con el descriptor paro cardíaco, no se encontraron estudios ni registros relacionados con la supervivencia tras una PCR en el ámbito extra o intrahospitalario, además no se han publicado resultados con el uso de la HT; por estas razones, nos propusimos determinar la efectividad del uso de la HT en el estado post-PCR en pacientes hospitalizados en la Unidad de Terapia Intensiva.

MÉTODO

Se realizó una investigación cuasiexperimental en pacientes hospitalizados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, Cuba, en el período comprendido entre enero de 2013 y septiembre de 2015.

Se estudiaron un total de 26 pacientes dividido en 2 grupos:

1. Grupo intervenido (estudio) al que se le aplicó un protocolo de hipotermia, ajustado a nuestro medio y previamente validado en otra investigación, compuesto por 13 pacientes.

2. Grupo control histórico que cumplían los mismos criterios que el intervenido y que fueron comparados estadísticamente para demostrar su homogeneidad.

Se estudiaron las siguientes variables: edad, sexo, condiciones de la parada, comorbilidades y escala de Glasgow (al ingreso, en recuperación neurológica a las 72 horas y al egreso). Esta última se midió, en ambos grupos, al inicio y al final de su evolución. En todos los análisis se utilizaron técnicas de Monte Carlo para estimar probabilidades exactas dado el pequeño tamaño de la muestra.

RESULTADOS

La tabla 1 demuestra que no existieron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a edad, tiempo de PCR, sexo, lugar de la parada, comorbilidades, ritmo inicial y Glasgow al ingreso, por lo que la muestra es homogénea. Solo existieron diferencias significativas en cuanto al tiempo de PCR (p=0,008), y ritmo inicial desfibrilable (p=0,039) a favor del grupo no intervenido; es decir, que ese grupo teóricamente debería tener mejor pronóstico en comparación con el grupo estudio, ya que estas 2 variables se relacionan directamente con el pronóstico.

Circunstancias de los hechos

La información recabada durante el levantamiento del cadáver permitió determinar que 19 casos (55,9%) ocurrieron en el domicilio y 9 (26,5%) en el hospital. En algunos de los casos de fallecimiento en el domicilio, consta la existencia de consulta previa en algún centro médico.

Atención hospitalaria

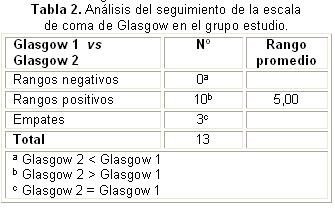

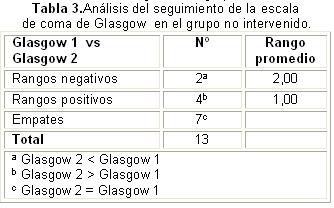

Las tablas 2 y 3 muestran la comparación de la evolución en ambos grupos, según la puntuación de la escala de Glasgow al ingreso y a las 72 horas. En el grupo intervenido, donde se aplicó la HT (Tabla 2), se observa que 10 pacientes mejoraron, con un promedio de aumento en la puntuación del Glasgow de 5 puntos, no empeoró ninguno y 3 se mantuvieron igual. En el grupo no intervenido (Tabla 3) se puede apreciar que solo 4 pacientes mejoraron, 7 se mantuvieron igual y 2 empeoraron. De los 4 pacientes que mejoraron solo aumentaron un punto promedio en la escala de Glasgow.

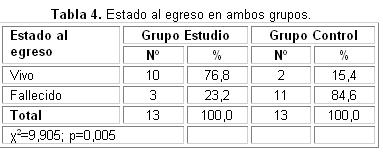

En el grupo estudio se egresaron vivos, de la Unidad de Terapia Intensiva, 10 pacientes (76,8%) y solo 3 (15,4%) en el grupo control (Tabla 4), que presentó una mortalidad de 84,6%, con una diferencia estadística altamente significativa (p=0,005).

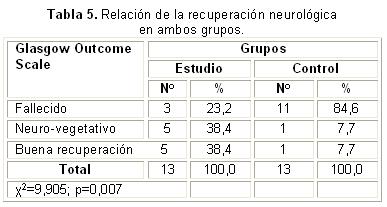

La recuperación neurológica según la escala GOS (siglas en inglés de Glasgow Outcome Scale) evidenció una alta mortalidad en el grupo control (84,6%), comparada con un 23,2% en el grupo estudio (Tabla 5), lo cual también mostró diferencias significativas (p=0,007).

DISCUSIÓN

En una revisión de 6369 pacientes donde se intervinieron 3452 (grupo estudio), la media de la edad fue de 62 y 64 años para los grupos estudio y control, respectivamente; el sexo masculino predomino en más del 60% de los pacientes en ambos grupos, y las comorbilidades se comportaron de forma similar en ambos, de ahí que hayan sido las enfermedades del corazón, la hipertensión y la diabetes las de mayor prevalencia9. Estos resultados coinciden con los de nuestra investigación.

La mayoría de los estudios10,11 dan como ritmo inicial más frecuente, con un promedio de 70-75%, a los ritmos desfibrilables, así como mejores resultados en cuanto a la sobrevida de estos pacientes.

Reinikainen et al.12 en un gran estudio con 3958 pacientes y un diseño similar al nuestro, demostraron que el Glasgow al ingreso no ha mostrado diferencias, ni es considerado predictor de mortalidad, ni de daño neurológico.

Se han tratado de establecer valores pronósticos clínicos basado sobre todo en el reflejo pupilar a la luz y en la escala de Glasgow para el coma. Aunque presentan falsos positivos, existe una alta posibilidad de mala recuperación cuando estos indicadores no mejoran a partir de las 72 horas, y se hacen mucho más sensibles a partir del sexto día, según la revisión publicada por Morgenegg y Oddo13, sobre todo si se acompañan de mioclonias, donde se auguran casi un 100% de mala recuperación neurológica y muerte en la mayoría de los pacientes.

La supervivencia tras una PCR extrahospitalaria depende del tipo de asistencia inicial, y puede llegar a un 16-32% en los casos presenciados y asistidos de inmediato, pero se reduce enormemente si no es así14.

Hörburger et al.11 realizaron un estudio entre 1991 y 2008, con 3952 pacientes con diagnóstico de PCR. Excluyeron a 3124 por no cumplir los criterios de hipotermia, para hacer homogénea la muestra, por lo que quedaron 828 pacientes: 361 en el grupo control histórico y 467 asignados al grupo que se le aplicó HT. Esta investigación obtuvo como principales resultados una recuperación neurológica intacta en el 55% de los pacientes con HT, contra 42% el grupo control histórico, y una mortalidad de 67% vs. 48%, respectivamente, sin encontrar diferencias significativas en cuanto a edad y sexo; y el ritmo desfibrilable fue el más frecuente (74%)11,15.

En un ensayo clínico multicéntrico internacional, en el que se aleatorizaron a los pacientes a 33 o 36ºC, la supervivencia al final del ensayo fue de 50% para el grupo asignado a 33ºC y 48% para el de 36ºC. No hubo diferencias entre los diferentes subgrupos de edad, sexo, tiempo de reanimación, ritmo inicial, estado de shock al ingreso y tamaño del centro participante. Es importante considerar que el grupo de 33ºC estuvo significativamente más días en ventilación mecánica, por lo que estos pacientes tuvieron menos probabilidades de haber despertado antes de la evaluación predeterminada del pronóstico que los del grupo de 36ºC (44% vs. 52%; p=0,03). También es conocido que, cuanto más baja es la temperatura a la que se somete al enfermo, más se demora en despertar; además los pacientes más graves fueron asignados al grupo de 33ºC, lo cual es un sesgo de la investigación16.

La hipotermia ha venido ganando fuerza por su importancia en la mejoría de los sobrevivientes de un paro cardíaco y hasta ahora es la única terapia que ha demostrado reducir la mortalidad y mejorar los resultados neurológicos. La HT debe ser iniciada rápidamente cuando existan criterios. Los centros hospitalarios deben dar prioridad al establecimiento de protocolos de hipotermia y sistemas que faciliten su implementación de manera coordinada y eficaz17.

CONCLUSIONES

Los pacientes tratados con hipotermia terapéutica presentaron mejor recuperación neurológica y menor mortalidad, a pesar de presentar en su mayoría un ritmo inicial no desfibrilable, y un tiempo de parada mayor. La implementación de la hipotermia terapéutica aún no se ha generalizado tanto como se recomienda, a pesar de lo demostrado por los estudios realizados en otras partes del mundo y ser una recomendación importante de la guías de reanimación desde el 2010 para los cuidados posparada cardíaca.

CONFLICTOS DE INTERESES

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Chamberlain D, Cummins RO, Abramson N, Allen M, Baskett P, Becker L, et al. Pautas recomendadas para la comunicación uniforme de datos en la parada cardíaca extrahospitalaria (nueva versión abreviada). El «estilo Utstein». Med Intensiva. 1993;17:461-72.

2. Appendix: Evidence-Based Worksheets 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations and 2010 American Heart Association and American Red Cross International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. Circulation. 2010;122(16 Supl. 2):606-38.

3. Dirkmann D, Hanke AA, Görlinger K, Peters J. Hypothermia and acidosis synergistically impair coagulation in human whole blood. Anesth Analg. 2008;106(6):1627-32.

4. Cooper JA, Cooper JD, Cooper JM. Cardiopulmonary resuscitation: history, current practice, and future direction. Circulation. 2006;114(25):2839-49.

5. Nichol G, Aufderheide TP, Eigel B, Neumar RW, Lurie KG, Bufalino VJ, et al. Regional systems of care for out-of-hospital cardiac arrest: A policy statement from the American Heart Association. Circulation. 2010;121(5):709-29.

6. Ornato JP, Becker LB, Weisfeldt ML, Wright BA. Cardiac arrest and resuscitation: An opportunity to align research prioritization and public health need. Circulation. 2010;122(18):1876-9.

7. Peberdy MA, Callaway CW, Neumar RW, Geocadin RG, Zimmerman JL, Donnino M, et al. Part 9: Post-cardiac arrest care: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122(18 Supl. 3):768-86.

8. Nielsen N, Wetterslev J, Cronberg T, Erlinge D, Gasche Y, Hassager C, et al. Targeted temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest. N Engl J Med. 2013;369(23):2197-206.

9. Mader TJ, Nathanson BH, Soares WE, Coute RA, McNally BF. Comparative effectiveness of therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest: Insight from a large data registry. Ther Hypothermia Temp Manag. 2014;4(1):21-31.

10. Lopez-de-Sa E. ¿Qué hacer con los supervivientes a una parada cardiaca? ¿Inducir hipotermia o basta evitar la hipertermia? Rev Esp Cardiol. 2015;68(5):369-72.

11. Hörburger D, Testori C, Sterz F, Herkner H, Krizanac D, Uray T, et al. Mild therapeutic hypothermia improves outcomes compared with normothermia in cardiac-arrest patients - A retrospective chart review. Crit Care Med. 2012;40(8):2315-9.

12. Reinikainen M, Oksanen T, Leppänen P, Torppa T, Niskanen M, Kurola J, et al. Mortality in out-of-hospital cardiac arrest patients has decreased in the era of therapeutic hypothermia. Acta Anaesthesiol Scand. 2012;56(1):110-5.

13. Morgenegg R, Oddo M. Improving prognostic prediction of coma after cardiac arrest: New data, new clinical approach. Curr Anaesth Crit Care. 2012;2(5):249-55.

14. Castrén M, Silfvast T, Rubertsson S, Niskanen M, Valsson F, Wanscher M, et al. Scandinavian clinical practice guidelines for therapeutic hypothermia and post-resuscitation care after cardiac arrest. Acta Anaesthesiol Scand. 2009;53(3):280-8.

15. Nadkarni V. Cooler heads prevail… even when those with a propensity to be "hot heads" are included!. Crit Care Med. 2012;40(8):2502-3.

16. Ponz de Antonio I, López de Sa E, Gemma D, González Fernández O, Caro Codón J, Blázquez Bermejo Z, et al. Influencia de la temperatura en el momento de despertar en pacientes tratados con hipotermia terapéutica tras una parada cardiaca recuperada. Rev Esp Cardiol. 2014;67(Supl. 1):16 [Resumen].

17. Malhotra S, Dhama SS, Kumar M, Jain G. Improving neurological outcome after cardiac arrest: Therapeutic hypothermia the best treatment. Anesth Essays Res. 2013;7(1):18-24.

Recibido: 18 de abril de 2017

Aceptado: 18 de mayo de 2017

Hisyovi Cárdenas Surí. Unidad de Terapia Intensiva. Hospital Universitario Arnaldo Milián Castro. Santa Clara, Villa Clara. Cuba. Correo electrónico: hisyovics@gmail.com