INTRODUCCIÓN

El videojuego es uno de los productos audiovisuales más consumidos a nivel global. Según Newzoo (2022), consultora global de analíticas del mercado de videojuegos, pronosticó que casi 3.200 millones de personas jugarían dichos juegos en 2022, con un predominio de los mobiles games o juegos para teléfonos celulares.

En comparación con otras industrias, la consultora Statista (Mena, 2022) resalta el elevado crecimiento de la industria de los videojuegos (con un estimado de más de 196.000 millones de dólares en 2022), comparado con la música y el cine, que en 2021 alcanzaron 25.900 millones de dólares y 21.300 millones de dólares, respectivamente. Asimismo, se resalta que el mercado de videojuegos es dominado por China, Estados Unidos y Japón (Orús, 2022).

Uno de los factores que podrían influir en esta elevada cifra es el impacto global de la pandemia de COVID-19 y las largas estadías en los hogares como medida de aislamiento físico (La voz de Galicia, 2020). Esto fue constatado por una investigación acerca del impacto de las pantallas en la vida familiar durante el confinamiento, en los hogares españoles (GAD3; empantallados.com, 2020), realizada entre el 6 y el 8 de mayo de 2020, a través de una encuesta a padres y madres con hijos menores en España. Durante ese período, se constató el incremento considerable del entretenimiento digital de los menores: entre semana, de lunes a viernes, los más pequeños las utilizan a diario durante casi cuatro horas, en comparación con un 76 % más que antes del confinamiento.

Entre esos resultados se constatan algunos aspectos favorables: los padres se sienten más unidos a los hijos (el 59 %) que antes del inicio del confinamiento; ellos valoran que las pantallas han creado nuevas oportunidades para hacer cosas con sus hijos, como ver películas o jugar juntos (85 %). Asimismo, los adultos entrevistados mostraron preocupación por los riesgos que podrían acarrear la relación con desconocidos, el acceso a contenidos inadecuados, el ciberacoso, los efectos de un uso indebido de la tecnología, la pérdida de salud ocular y el insomnio (GAD3; empantallados.com, 2020).

Cuba no ha estado ajena a este impacto tecnológico. Según Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones de la República de Cuba,

En el país hoy hay más de 7 500 000 personas con acceso a Internet, de las cuales el 80% lo hace a través del teléfono celular. Tenemos más de 7 200 000 líneas de telefonía celular. Igualmente hay unos 251 000 hogares conectados mediante nauta hogar. (Alonso, Figueredo, Carmona, Izquierdo & Carmenate, 2022, párr. 10 y 11).

Contar con dicha cantidad de personas que pueden acceder a la red de redes es un factor importante a tener en cuenta cuando se estudia el consumo audiovisual; así como la creciente frecuencia del móvil como plataforma por excelencia para el consumo de videojuegos (Fuentes, 2022).

Desde hace varios años, en Cuba se han sumado diversas instituciones y realizadores independientes al diseño y producción de videojuegos. Ese incremento de la producción nacional ha demandado también respuestas por parte de las investigaciones científicas, donde en los últimos años se ha producido un aumento -todavía insuficiente-, principalmente a través de estudios desde la Psicología y la Comunicación. Existen escasos pero importantes antecedentes que denotan el consumo creciente del videojuego en diversos grupos poblacionales cubanos (Moras, 2015; Onguemby, 2016; Carratalá, 2017; Martel, 2017).

De contextos y poblaciones cada vez más relacionados con esa nueva modalidad lúdica, surgen numerosas interrogantes que no han sido totalmente respondidas. Ese vacío tanto empírico como desde la ciencia nacional, conllevan al surgimiento y desarrollo del proyecto de investigación de los Estudios de Animación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas (ICAIC), ejecutado con estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, cuyo eje temático es la recepción y consumo del videojuego, y que incluye también otros audiovisuales e Internet.

En varias investigaciones realizadas por los Estudios de Animación del ICAIC, de conjunto con estudiantes de la Facultad de Psicología (Onguemby, 2016; Escoriza, Mayo, & Rivera, 2017; Villacampa, Varona, Mbidi & Fernández, 2017; Martel, 2017; Carratalá, 2017; Hernández P., 2018; Duarte, 2019; Álvarez, García & González, 2020; Mayo, 2020; Barrios, 2021; Palay, 2021), se han constatado elementos comunes en el consumo de videojuegos por escolares de la enseñanza primaria de la capital: los escolares habaneros pasan mucho tiempo frente a las pantallas, que incluyen el elevado consumo de videojuegos como una de las principales actividades de recreación, mayoritariamente sin compañía de adultos. Asimismo, de diversas maneras se constató la insuficiente mediación de padres y maestros, que reflejan la perentoria demanda de preparación para fomentar el uso adecuado de las tecnologías en las edades tempranas. Sin embargo, no se habían sistematizado las tendencias detectadas en esas indagaciones.

DESARROLLO

Consumo cultural: breve recorrido

Para sustentar la investigación del consumo de videojuegos, es fundamental visitar los aportes desarrollados por autores latinoamericanos que, según Ewald (2005), desde diversos países generaron grupos de investigadores que trabajaron en proyectos integrados y multidisciplinares en el área de la investigación de la recepción y el consumo cultural. Aquí puede mencionarse a Jesús Martín-Barbero, Néstor García Canclini, J. González y Guillermo Orozco, entre otros.

Por supuesto, los referentes nacionales no podrían faltar. Según Alonso y Saladrigas (2006), en los últimos años se ha modificado de manera favorable la situación de la investigación comunicológica cubana, encaminada a su maduración teórico-metodológica e institucionalización del campo de estudios. El destacado aporte de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana en la indagación de los fenómenos de recepción y audiencias, es complementado con las investigaciones de recepción y consumo desarrolladas en la Facultad de Psicología. Otras instituciones han tenido un rol esencial para las aproximaciones cubanas a estos temas. En este sentido, el Instituto Cubano de Investigación Cultural (ICIC) “Juan Marinello”, en el marco de los estudios de participación de la población en la cultura, ha considerado los procesos en este campo como objetos de investigación en sí mismos. Además de todos los estudios precedentes y los que se ejecutan en la actualidad, debe destacarse como un relevante antecedente nacional respecto al consumo cultural, a la investigación protagonizada por dicho Instituto durante el período 2008-2009 (Moras, Linares, Mendoza & Rivero, 2011). La publicación de Moras (2015) centra la mirada en los procesos de participación cultural, en un abordaje que incluye miradas teóricas, contextuales y empíricas.

Como concepto fundamental que sustenta el presente trabajo, se toma el elaborado por Néstor García Canclini (2012), quien, en su reconocida definición del consumo cultural, enfatiza en la dimensión simbólica del consumo por encima de otras connotaciones: es el «conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica» (p. 6). Ese énfasis, que también contiene a los procesos que tienen lugar para apropiarse y los usos que se dan a esos productos, han hecho que esta propuesta de Canclini tenga un rol central en las teorizaciones e indagaciones actuales.

El destacado psicólogo e investigador cubano Pedro Emilio Moras (2008) coincide con la esencia de la definición de Canclini, al implicar el reconocimiento de las potencialidades del sujeto en una perspectiva que lo ubica como productor y negociador de sentidos, que reivindica su protagonismo. Asimismo, indica la importancia y la necesidad de explorar en las subjetividades de los consumidores, que da cuenta de cómo son percibidos y apropiados los bienes culturales. Este énfasis es un aspecto tenido en cuenta en el presente estudio, que prioriza la exploración del consumo desde la posición de quienes consumen.

Dado el carácter histórico del consumo cultural, no puede negarse el papel de la tecnología en su dinámica actual, a partir de la existencia de la Web 2.0, que acarreó cambios sustantivos en los consumidores, en sus prácticas y hasta en su denominación. Ahora, según Ana Lastra (2016), existe la posibilidad de elegir cuándo, dónde y cómo se reproduce un contenido. Asimismo, el acceso a y mediante multidispositivos acrecienta los lugares de consumo, así como la posibilidad de personalizar el mismo; otra modificación señalada por la autora refiere a la emergencia de una persona multitarea.

Estas nuevas realidades multipantallas, multirroles, dieron lugar a nuevas definiciones que recogen estas modificaciones. Alvin Toffler, en su libro “La tercera ola”, introdujo formalmente el término prosumidor (Toffler, 1980). Con una visión contemporánea, Sánchez y Caldeiro (2016) consideran que el prosumidor es aquella persona que desarrolla una doble acción de cara a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: productor y consumidor de contenidos digitales (imágenes, vídeos, música, etc.).

Correa, Valladolid y Rivas (2017) caracterizan a los prosumidores como proactivos, producen y comparten su opinión con muchos seguidores, generadores de aprendizaje y conocimiento. Estos autores también consideran que su participación en grandes comunidades, que existen en las redes sociales, en un entorno digital dinámico y cambiante, son otras particularidades de esa nueva manera de concebir a los consumidores. Es así que si se observa a quienes consumen videojuegos, puede constatarse que también se nutren de los materiales que acompañan a un título determinado -tráileres, pósteres, noticias…-; igualmente, producen sus propios materiales en relación con lo consumido: gameplays, videos de reacción a determinado juego, etc.

Por su parte, el destacado teórico mexicano Guillermo Orozco valora que actualmente la alfabetización mediática y digital general de las audiencias es precaria o hasta inexistente, irregular y diferenciada. «Hay enormes huecos de capacitación digital, que impiden hacer el uso más sustantivo y no meramente instrumental, de los medios y tecnologías actuales y por tanto de sus productos comunicativos en general» (Orozco, 2018, p. 8). La necesidad de la educomunicación ha sido destacada por numerosos autores, entre los que se destacó el psicólogo cubano Pablo Ramos Rivero (2008); no basta con tener acceso a internet o contar con determinados equipos para consumir los audiovisuales o los videojuegos en específico; es necesario formar desde las primeras edades a niños y niñas, como consumidores-prosumidores críticos, potenciar el autocontrol respecto a los tiempos y contenidos de consumo, así como preparar a las familias, escuelas y a la sociedad para realizar una mediación de calidad del consumo audiovisual (González, 2020).

Del consumo a la mediación

A partir del desarrollo de los Estudios Culturales, especialmente en América Latina, se produce un tránsito del énfasis en los medios para realzar las mediaciones, en medio de una era en la que la tecnología tiene un papel fundamental. Paradójicamente, el estudio de la mediación adolece de un término que abarque la multiplicidad de enfoques epistemológicos, conceptuales y metodológicos (Gámez citado por Rafa, 2014).

En la Psicología, la mediación resulta una categoría esencial, contenida en enfoques de gran significación actual, que permiten comprender procesos como el de la educación y el desarrollo psicológico. Una de las escuelas que en la Psicología resultan de visita y referencia obligadas en esta temática toma como referente al Enfoque Histórico Cultural y a los principales representantes soviéticos, que tuvieron una profunda huella en la Psicología cubana. Son diversos los autores que afirmaron que el desarrollo psíquico del niño desde el comienzo está mediatizado por su educación y enseñanza: P. Blonski, D. Elkonin, P. Galperin, G. Kostiuk, A. Leontiev, A. Luria, L. S. Vigotsky, A. Zaporózhets y otros (Davidov, 1988).

Vigotsky sustentó que «la enseñanza del niño correctamente organizada conduce tras de sí al desarrollo mental infantil, despierta a la vida una serie de procesos del desarrollo que fuera de la enseñanza serían, en general, imposibles» (Vigotsky citado por Davidov, 1988, p. 55). Este planteamiento fundamenta el papel y responsabilidad del adulto como mediador del desarrollo y, específicamente, del proceso de consumo audiovisual y de videojuegos en niños y niñas.

Arias (2005), acerca de la mediación, coincide en que

Lo psíquico está mediatizado por lo social y lo cultural porque lo biológico, en el ser humano, está también mediatizado por lo social y lo cultural, todo en el ser humano está mediatizado por lo social y lo cultural, lo que no quiere decir que todo ser humano no sea, también y a la misma vez, un ser personal, individual, independiente y autónomo. (p. 35-36)

Feuerstein (1995) es uno de los autores contemporáneos de mayor relevancia por sus teorizaciones acerca de la mediación; la define como «un proceso interactivo en el cual el adulto se interpone intencionalmente entre el niño y el mundo, modificando así el conjunto de estímulos al afectar su intensidad, contexto, frecuencia y orden» (citado por Alvarado, 2017, p. 56). Recalca la interrelación, el proceso de comunicación entre el niño y el adulto, y su papel intermediador respecto al contexto que nos rodea, que actúa como filtro, pero de manera activa.

Pons (2018) igualmente profundiza en la mediación tecnológica y parte de su conceptualización como modalidades de interacción, propiciada por las tecnologías; reitera el papel de la cultura ya que los procesos de mediación vinculan los contextos históricos, culturales e institucionales con el desarrollo de un tipo de pensamiento más abstracto y complejo.

Precisamente por la preponderancia que tiene el videojuego en el consumo audiovisual contemporáneo, es necesario profundizar en las prácticas cotidianas de consumo, en un contexto específico y momento determinado. Asimismo, no es suficiente describir el fenómeno, sino que también resulta necesario definir qué es una mediación de calidad, a qué modelos se aspira a llegar y cómo lograrlo. Las nociones y experiencias acerca de la parentalidad positiva deben ser examinados, a partir de lo cual se pueden fortalecer propuestas nacionales para formar a las familias y los maestros para mediar en el consumo de videojuegos de los escolares.

Precisamente ante las demandas de información acerca de las tendencias constatadas en las investigaciones realizadas en los últimos años acerca de la mediación y el consumo de videojuegos, así como de las recomendaciones que podrían derivarse de buenas prácticas en el entorno digital, que sirven como referente para la formación de familias y escuelas, se realizó un estudio en el año 2021, cuyos aspectos metodológicos serán detallados a continuación.

MÉTODOS

La investigación tuvo como objetivo general favorecer la mediación de calidad, por parte de padres y maestros, del consumo de videojuegos en escolares habaneros. Se eligió un enfoque mixto, con un diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC), pues en este caso es el cuantitativo el que guía el proyecto. A continuación, se describen los aspectos metodológicos por etapas.

En una primera etapa (cuantitativa), su objetivo consistió en caracterizar la mediación por padres y maestros del consumo de videojuegos en escolares habaneros, durante el período 2017-2021. En su segunda etapa (cualitativa), el objetivo fue proponer recomendaciones, dirigido a padres, para favorecer la mediación del consumo de videojuegos y pantallas realizado por estudiantes de la enseñanza primaria de La Habana.

La primera etapa tuvo un diseño cuantitativo no experimental transeccional, con alcance descriptivo. La muestra de esta etapa fue no probabilística de casos tipos. Se incluyeron los estudios realizados por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y los Estudios de Animación del ICAIC, enfocados en la mediación por padres y maestros del consumo de videojuegos en escolares habaneros, durante el período 2017-2021. Se trianguló la información entre los adultos (padres y maestros), y se comparó con lo resultante de la indagación con los escolares. La muestra estuvo compuesta por 7 investigaciones realizadas desde 2017 al 2021.1

Se empleó el análisis de contenido como técnica fundamental, basado en la cuantificación de los aspectos manifiestos del texto y la interpretación de su sentido latente u oculto (Marradi, Archenti & Piovani, 2007). El análisis de contenido clásico incluyó el análisis temático y el semántico. En esta etapa resultó fundamental la triangulación metodológica, basada en la combinación de las comparaciones de los análisis.

La segunda etapa tuvo un diseño de teoría fundamentada, ya que no se disponía de suficientes referentes teóricos y empíricos acerca de la mediación del consumo de videojuegos y pantallas desde experiencias aplicadas, escasas en el contexto cubano. Específicamente, se trabajó con un diseño emergente, propuesto inicialmente por Glaser (1992, citado por Hernandez-Sampieri & Mendoza, 2018), cuya herramienta también fue el análisis de contenido.

La muestra de esta etapa fue no probabilística de casos-tipo, pues se incluyeron las páginas web o proyectos que estuviesen vinculados con el tema de investigación. Se incluyeron tantos casos que se constataron en la inmersión inicial en el campo -entorno digital-, relacionados con la mediación del consumo de videojuegos. La cantidad se determinó por las posibilidades de acceso, descarga, revisión y análisis, así como la saturación -repetición de los contenidos emergentes, fue también otro criterio a tener en cuenta (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Finalmente, se realizó la triangulación temporal, metodológica, de informantes. En el caso de la triangulación temporal incluyó las distintas investigaciones realizadas en años anteriores. Por su parte, la triangulación metodológica tuvo que ver con la diversidad de herramientas empleadas en cada etapa, que se complementaron mutuamente. La triangulación de informantes se basó en el contraste de los diferentes puntos de vista de sujetos incluidos en el estudio, lo cual fue considerado como una práctica recomendable para el entendimiento profundo de la realidad que se investiga (Rodríguez, Gil & García, 1996). Es decir, se trata del análisis triangular de las perspectivas de escolares, padres, maestros y expertos.

RESULTADOS

Los resultados serán expuestos primero en su fase cuantitativa, seguidos por las recomendaciones emergidas del análisis derivado de la segunda fase (CUAL).

Fase cuantitativa

La muestra estuvo compuesta por 7 investigaciones realizadas en La Habana,2 desde 2017 al 2021. Los estudios abarcaron 10 de los 15 municipios de la capital; con mayor frecuencia en Plaza de la Revolución, y en menor medida Habana Vieja, Boyeros, Cerro y Centro Habana. En total, se incluyeron 497 escolares, 279 padres y 66 maestros. Prevalecieron los estudiantes de 4to y 6to grado en ese orden, mientras que los de 2do grado fueron minoría; coherentemente, predominaron las muestras de padres de los estudiantes de 4to grado.3

El tipo de enfoque que caracterizó las investigaciones de consumo y mediación de videojuegos en escolares por parte de padres y maestros fue el mixto; solo una tuvo un enfoque cualitativo. Estos abordajes que combinaron perspectivas diferentes, dieron voz a quienes protagonizan o intervienen en los procesos de consumo de videojuegos: escolares, padres, maestros, vendedores (Hernández, 2018) y expertos. Las muestras en los trabajos se centraron principalmente en estudiantes y padres; en menor medida en los maestros.

En las investigaciones de enfoque mixto se emplearon como técnicas e instrumentos: los cuestionarios en la fase cuantitativa, y la entrevista semiestructurada en la fase cualitativa. En el estudio cualitativo mencionado se utilizaron el dispositivo grupal, la entrevista semiestructurada, el dibujo y la observación del juego libre.

La mayoría de los trabajos (4 de 7) incluyeron apartados sobre la definición de videojuegos, que son asociados con mayor frecuencia con las propias características de esta modalidad lúdica; mencionan las plataformas en las que se lleva a cabo su consumo, la actividad de juego y las reglas y objetivos específicos. Los escolares enfatizan el entretenimiento, la diversión y el aprendizaje como criterios relevantes en su noción del producto, y se apoyan en la referencia a determinados títulos.

En todas las investigaciones revisadas, se destaca la elevada motivación de los escolares por el videojuego. La diversión y el entretenimiento se repiten como los principales motivos para el consumo, seguidos por el gusto por el producto. El aprendizaje ocupa los últimos lugares y en una de las investigaciones ni siquiera es mencionado.

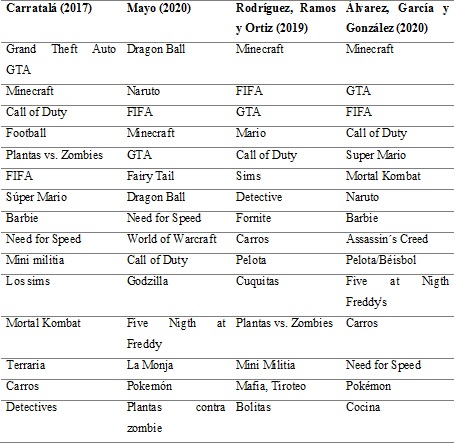

Como expresión de la experiencia de los escolares como jugadores, puede mencionarse la cantidad de títulos aportados por los escolares cuando se preguntan por los títulos de videojuegos preferidos. (Tabla 1)

No solo son obras específicas pues también incluyen sagas completas -que comprenden varios títulos específicos-, y otras categorías más generales que agrupan a juegos específicos -por ejemplo: de guerra, fútbol, etc. Esto contrasta con los padres y maestros, que aportan menor cantidad de títulos y tampoco es precisa la información que brindan de sus títulos preferidos.

Como es tan amplia la lista de títulos aportados por los escolares en los diversos estudios analizados, se presentará aquí la síntesis de los 15 primeros mencionados con mayor frecuencia por niños y niñas. (Tabla 2)

Entre los títulos de videojuegos preferidos sobresalen Minecraft, GTA, FIFA, Call of Duty, y en menor medida Súper Mario, Need for Speed, y Barbie. Algunos de estos títulos cumplen su función de entretener y poseen excelentes gráficos; pero otros también en sus contenidos se caracterizan por la alta violencia, alusión a actividades de delincuencia, al sexismo explícito e implícito, lenguaje vulgar, racismo, entre otros -como es el caso del GTA y Call of Duty-. De estos títulos que están entre los preferidos, varios de ellos son recomendados para mayores de 18 años por sus contenidos no apropiados para las etapas escolar y adolescente.

Al comparar las preferencias de los escolares con los que los adultos creen que son los que más les gustan a los infantes, es evidente que no saben reconocer los videojuegos y muchas veces se limitan a mencionar las plataformas o alguna característica del propio videojuego. Incluso, padres que sí reconocen títulos de videojuegos, mencionan algunos no aptos para la edad (por ejemplo: Call of Duty y GTA). Esto es uno de los elementos que cuestiona la calidad de la mediación del adulto durante el consumo de videojuegos.

Esto se corroboró también en el estudio realizado durante la pandemia (Palay, 2021), con una muestra de padres. En el mismo se mencionan juegos como: Minecraft, Grand Theft Auto (GTA), Assassin´s Creed Valhalla, Call of Duty Warzone, League of legends, My talking Angela, Chica en el centro comercial, Escuela de cocina, My Little pony y Detectives. La mayor parte de padres entrevistados valoran como negativo y prohibido el consumo de algunos de estos audiovisuales, pero no dejan de admitir que ocurre, aunque no sean apropiados para esas edades, lo que refleja permisividad en la mediación parental.

Si se analizan los videojuegos preferidos por los escolares según el género, sobresale el de acción, seguido por la aventura, la temática deportiva y el terror. Desde la perspectiva de los padres, los resultados son coherentes con los anteriores.

Es muy interesante cómo se manifiesta la elección de los videojuegos en la investigación realizada en tiempos de pandemia de COVID-19 (Palay, 2021). Según los padres, los criterios por excelencia para elegir un videojuego están atravesados por tres indicadores fundamentales: la diversión, el entretenimiento y gusto por el producto. Otro indicador que afloró es estar de moda: la correspondencia que existe a través del gusto por un videojuego marcado por la cantidad de seguidores que puede tener este. El último indicador está relacionado con el tipo de juego, tanto por el género o subgénero y la identificación que se siente hacia una profesión determinada o persona querida. Otro criterio expuesto con frecuencia menor fue el uso de las plataformas audiovisuales como criterio de selección.

La permisividad de algunos padres se evidenció nuevamente cuando el escolar tenía como criterio de selección por un videojuego el gusto por el derramamiento de sangre, las mutilaciones, los tiroteos y los combates cuerpo a cuerpo, mencionado así por esos adultos (Palay, 2021).

En cuanto a la nacionalidad de los videojuegos, se aprecia una clara preferencia por el consumo de títulos extranjeros por encima de los de producción nacional. La cantidad de títulos cubanos conocidos por los escolares es pequeña -solamente 12-; así, predomina no solo el desconocimiento sino también el desinterés por el consumo de estos productos. Este hecho también es reportado por los padres, quienes recalcan que los videojuegos preferidos de sus hijos son los de producción extranjera.

Las expectativas que tienen los escolares respecto al videojuego se sustentan en el deseo de contar con un producto que cumpla con determinados criterios de calidad asociados al diseño gráfico, la trama, el diseño de personajes y que posibilite la creación de un perfil de jugador. Por otro lado, hacían referencia a videojuegos que ya existen y que cumplen con sus expectativas, por ejemplo: GTA, Minecraft, Detective (fueron los más mencionados como preferidos anteriormente). Incluso, en el caso del trabajo de curso de Álvarez, García y González (2020) dentro de los ideales de algunos escolares, está que sean los llamados shooters o de disparos. Esto también indica la necesidad de una mediación de calidad del consumo de videojuegos por parte de los padres o tutores, así como de la escuela.

Respecto a las prácticas de consumo de videojuegos, en los estudios analizados se constató que los escolares juegan con mayor frecuencia de manera diaria -desde la perspectiva de los escolares-; esto vuelve a contrastar con lo reportado por los padres, quienes expresan que ocurre mayormente los fines de semana, en el hogar. La hora que especifican los menores es coherente con el amplio tiempo dedicado en el día a la actividad escolar: es muy popular jugar al llegar de la escuela, en la tarde. No obstante, algunos padres no saben qué día juegan sus hijos.

También se indagó la cantidad de tiempo que consumen este audiovisual diariamente: muchos escolares declaran que realizan esta práctica varias veces al día entre 1-5 horas, en algunos casos extremos hasta 11 horas. En el trabajo de curso de Álvarez, García y González (2020) se constata la poca o insuficiente mediación por parte del adulto, pues algunos familiares plantean que los escolares juegan hasta altas horas de la noche; otros reconocen no saber cuándo juegan.

Por ejemplo, en la tesis de Mayo (2020), algunos niños entrevistados mencionaron que cuando se acuestan, no se duermen enseguida, sino que pasan con algún dispositivo hasta que les de sueño, ven algún audiovisual, consumen música o utilizan el teléfono hasta caer rendido. Como consecuencia, están despiertos hasta altas horas de la noche, tiempo que se extiende los fines de semana al no tener clases el día siguiente. Esto es un indicador de la ausencia de control efectivo de los horarios, por parte de los padres y familiares, respecto al consumo de pantallas y videojuegos.

Resulta más preocupante si se tiene en cuenta que dichos escolares afirman que en los fines de semana, desde que se levantan, comienzan a jugar en el teléfono, Tablet o Xbox; con mucha menor frecuencia van al parque, a fiestas de cumpleaños o visitar familiares. Por lo tanto, hay poca diversidad de actividades alternativas para los escolares, que privilegia el uso de las pantallas dentro del hogar (Mayo, 2020).

Esta situación se agravó durante la pandemia; según Palay (2021), en sus indagaciones realizadas en 2021 y 2022, se constató un uso más intenso y frecuente de las pantallas por parte de las niñas y niños que en estudios previos. A casi todos los padres les pareció que sus hijos dedican mucho tiempo a los videojuegos, pero casi ninguno supo cuantificar ese período; no obstante, varios padres mencionaron como promedio alrededor de siete horas diarias consumiendo videojuegos.

El hogar es el lugar privilegiado de consumo en las siete investigaciones analizadas, según escolares, padres y maestros; este se complementa con la casa de las amistades. Respecto a la escuela, aparece en menor medida -los maestros afirman que no se permite. Sin embargo, en el trabajo de curso de Álvarez, García y González (2020) los escolares afirman que sí juegan videojuegos en los recesos y el almuerzo, en Computación y también en las reuniones de padres. Esto es un aspecto esencial, porque al invisibilizar el fenómeno, los maestros no ejercen un rol más activo como mediador del consumo audiovisual, no lo utilizan de manera óptima para la enseñanza, ni provocan un posicionamiento activo por parte de niños y niñas, ante la avalancha de pantallas y materiales de que disponen y sobreconsumen.

Esa relevancia del hogar como lugar de consumo tuvo su pico durante la pandemia de COVID-19 (Palay, 2021). Durante el tiempo de confinamiento perdió preponderancia la relación entre pares para el consumo de videojuegos, pues se estaba mayor tiempo en el hogar con la familia. Estas fueron condiciones que hubieran facilitado mucho más el rol mediador del adulto, si hubiera estado en disposición para ello y con dominio de alternativas, de herramientas para ello -lo cual no fue aprovechado adecuada y eficientemente, como muestran los resultados.

Las plataformas de consumo han ido variando según los años del estudio y factores contextuales (el acceso a los datos móviles en el país, la disponibilidad mayor de líneas de celular, etc.). Por ello, se aprecia un tránsito del tablet, la computadora y el teléfono móvil como plataformas para el consumo más utilizadas según las primeras investigaciones sistematizadas (Carratalá, 2017), hacia un predominio en los últimos tiempos del teléfono móvil (Palay, 2021). En estas investigaciones sistematizadas, así como en la de Hernández (2018), ya se corroboraban las fisuras en la participación del adulto en la adquisición y elección de los videojuegos, otro aspecto esencial del proceso de mediación.

Respecto a la experiencia como jugador, en las investigaciones de Carratalá (2017) y la de Rodríguez, Ramos y Ortiz (2019), los escolares rememoran como período de inicio de dicho consumo entre los 4 y 8 años de edad. Los principales agentes en el proceso de mediación al inicio del consumo lo constituyen integrantes de la familia del niño o niña, destacándose la presencia de parientes lejanos como tíos o primos en este proceso.

Como fuente de información del videojuego, los entrevistados por Mayo (2020) y Álvarez, García y González (2020) eligieron a sus amigos y compañeros como la vía principal para conocer acerca del videojuego. Sin disminuir el papel de los coetáneos, especialmente en los escolares de mayor edad, igualmente este hecho es otra muestra de espacios que pudieran aprovechar los adultos para mediar respecto a dicho consumo.

En la pandemia se constató la insuficiente presencia de la familia como fuente de información. Según Palay (2021), los padres aludieron al uso de la internet como recurso informativo de preferencia; en segundo lugar, están los amigos o compañeros, familia (hermanos y los primos), los medios de divulgación, como las revistas especializadas. En sentido general, en todas las investigaciones se destaca la ausencia de los medios de divulgación cubanos como vías para informarse y descargar los videojuegos de producción nacional.

En las distintas investigaciones sistematizadas, ya sea a través de la perspectiva de los escolares o de los adultos, así como en otras dimensiones exploradas, se muestran persistentemente las dificultades que presenta el proceso de mediación por parte de la familia y la escuela. Ya sea en el dominio de los contenidos que consumen, en los aspectos prácticos específicos (lugar, hora, compañía, plataforma, títulos, etc.). También en el desconocimiento de mediante qué fuentes pueden informarse acerca de los videojuegos, como una vía para juzgar si resulta conveniente o no consumir un título determinado, cómo mejorar su rol de mediadores y potenciar herramientas que ya tienen.

Los expertos que formaron parte de la indagación realizada por Duarte (2019) destacan como aspectos fundamentales de mediación del adulto: la calidad en cuanto a cómo se controla el tiempo y los contenidos; el papel de los mediadores y acciones mediadoras por el adulto. Coinciden con la insuficiente mediación que realiza el adulto (padres-maestros) en cuanto al consumo de videojuegos por escolares, así como situaciones desencadenantes de esta problemática; reconocen la necesidad de ser orientados en el tema para ejercer un rol mediador adecuado.

En el estudio de Mayo (2020) se constató que los padres utilizan con mayor frecuencia el estilo de mediación impositivo: limitar el tiempo de consumo de considerarlo excesivo o borrar del teléfono juegos que considere inadecuado. En menor medida, aparece el estilo evasivo, que se encuentra marcado por delegar la mediación a otros de la familia y pone una barrera desde su dominio en la tecnología, desconocedora de lo que consume el niño. Palay (2021) constató que los adultos suelen manifestarse con varios estilos durante la pandemia: permisivamente con mayor frecuencia, ya sea por despreocupación o desconocimiento tecnológico para realizar un consumo sano; igualmente con un estilo rígido, al imponer prohibiciones o límites a la hora de consumir determinados audiovisuales.

A diferencia de padres y maestros, los expertos aportan temas esenciales para la formación de los adultos como mediadores: prevenir efectos negativos, estar al tanto de la accesibilidad, el tipo de juego y el espacio en el que se consume, controlar el consumo indiscriminado, potenciar su uso para desarrollar habilidades cognitivas y para la educación. Sin dudas, estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para el diseño de las acciones.

Todos los resultados precedentes enfatizan en la necesidad de preparar a las familias y las escuelas, para ejercer un rol de mediador con calidad, sistematicidad, de manera consciente e intencional. Por lo tanto, fue necesario elaborar un conjunto de recomendaciones, derivadas de la segunda etapa de la investigación.

Recomendaciones para el diseño de un conjunto de acciones, dirigido a padres, para favorecer la mediación del consumo de videojuegos realizado por escolares habaneros

En la búsqueda realizada a través de Google, el 4 de junio de 2021, se detectaron varios proyectos de interés para este estudio. Por la cantidad, diversidad de contenidos, así como su relación con el tema de investigación, se determinó incluir solamente cinco proyectos: Proyecto Crianza respetuosa (Cuba), Proyecto Empantallados, Proyecto Pantallas amigas, Proyecto EducaLIKE, Proyecto IS4K.

A partir del análisis de contenido de los materiales que aparecen en las plataformas de estos proyectos (redes sociales, aplicaciones para la comunicación), se sistematizaron un conjunto de recomendaciones para futuros diseños de acciones dirigidas a padres, para favorecer la mediación del consumo de videojuegos realizado por estudiantes de la enseñanza primaria de La Habana (Rodríguez, 2021), en conjunción con el diagnóstico realizado por Duarte (2019) y las regularidades detectadas en las investigaciones anteriormente analizadas. Aunque se prioriza en las mismas la capital cubana como contexto, pueden y deben ser ajustadas para su aplicación en el resto del país.

Para fomentar la educación digital, deben abordarse las siguientes temáticas:

Ventajas y Desventajas del videojuego: orientación a los padres en la forma de buscar videojuegos o aplicaciones de juegos que fomenten en sus hijos determinadas habilidades. Igualmente mostrar a los padres juegos que potencian habilidades como la creatividad, la imaginación, la lógica, etc. También orientar sobre determinadas desventajas del consumo de videojuego y las pantallas: se debe prestar atención a los daños físicos que puede traer la exposición excesiva a las pantallas; las afectaciones en el nivel social que pueden acarrear (por una baja socialización del usuario, al dedicar exceso de tiempo al videojuego).

Consumo crítico y responsable: Un propósito imprescindible debe ser difundir en los padres lo que se entiende por consumo crítico y responsable; es decir, evidenciar la práctica de hábitos saludables de consumo audiovisual en pantallas, específicamente de videojuegos.4

Fomento de actividades fuera de las pantallas: la práctica sistemática de deportes, asistencia a actividades artísticas, juegos tradicionales, paseos, etc.

Formación de los padres en relación con el videojuego: dotar a los padres de herramientas y habilidades para el control de los videojuegos que consumen sus hijos. Igualmente, saber establecer en sus hogares reglas para el uso de pantallas y videojuegos, contar con formas novedosas para establecer límites en los horarios y supervisar los contenidos de los juegos. Una de las herramientas podría ser el Plan digital familiar (Empantallados, 2019).

Formación de competencias digitales en temas esenciales como ciberconvivencia, ciberseguridad y prevención de ciberacoso, tanto en padres como escolares y maestros.

Propiciar el conocimiento y uso de fuentes de información del videojuego (clasificadoras, catálogos, especialistas, etc.).

Estrategias para detección y corrección de riesgos de adicción al videojuego: Estar al tanto de los posibles riesgos a los que se expone un niño o adolescente frente al videojuego, es un elemento que no debe faltar en la formación de los padres. La adicción a los videojuegos, como trastorno más conocido y asociado a esta forma de entretenimiento digital, requiere una mayor preparación por los adultos, para prevenirla y detectarla. Saber a dónde dirigirse en los casos que los requieran o en ocasiones buscar orientación en la educación digital de los hijos, es fundamental para lograr prevenir este daño en el menor. El proyecto cubano Crianza respetuosa es un gran aliado para ello. 5

Para la formación familiar como mediadores, para orientar a los maestros como a la comunidad, pueden utilizarse recursos diversos, algunos de los cuales serán mencionados aquí (Rodríguez, 2021):

Videos: puede ser compartido en diferentes plataformas, no solo en las redes sociales, sino también en espacios de debate o sesiones de trabajo en grupo.

Cursos virtuales: es una propuesta basada en el contexto epidemiológico que atraviesa el mundo. La COVID-19 ha permitido estrenar otros escenarios de acción para la educación digital de los padres; a través de las propias pantallas surgen oportunidades novedosas para instruir en el uso adecuado de dispositivos digitales. Esta modalidad cuenta con la ventaja de que se pueden tener participantes de lugares alejados, así como talleres más saludables dada la modalidad no presencial. Los nuevos entornos virtuales permiten crear grupos de chat, videoconferencias, etc.

Infografía: estas imágenes con textos incluidos permiten la instrucción de los padres en temas de pantallas y videojuegos. Son materiales de fácil socialización en redes o páginas web, así como su producción. Se debe centrar en la construcción del mensaje que este porte, para que sea claro, motivador y de fácil comprensión por el público que la consulte. Como referentes pueden emplearse infografías creadas en Animados ICAIC durante la pandemia (González, 2020).

Textos: Producción de artículos para la formación e instrucción de la familia y la escuela, en lo referente a los videojuegos y a las pantallas. Deben ser atractivos, sugerentes al lector, que animen a la lectura. Pueden tener una extensión mínima de dos páginas, máximo cinco, con un lenguaje sencillo, con la utilización de tecnicismos propios bien explicados para la comprensión del lector.

Aprovechar la virtualidad, además de la presencialidad, es una opción que debe mantenerse, dada determinada situación epidemiológica -momentos en que exista mayor circulación de COVID-19, por lo que se recomienda mayor distanciamiento y menos aglomeraciones-. Asimismo, permite a un mayor número de personas participar en modalidades desde la distancia, brinda mayores probabilidades para acceder y compartir materiales en formato digital. Una experiencia primera de escuelas de familias para la formación como mediadores del consumo de videojuegos, puede ser consultada en Ramos (2022), como parte del proyecto liderado por Animados ICAIC, de conjunto con estudiantes de la Facultad de Psicología UH.

Pueden incluirse otras recomendaciones: elaborar un manual -o compartir los existentes en los proyectos revisados en esta etapa- que integre las temáticas que se han abordado desde los proyectos anteriores (mediación, control parental, etc.). Asimismo, implementar en las familias algunos mecanismos de control parental empleando herramientas de uso cotidiano. Sería conveniente dar visibilidad a los proyectos de buenas prácticas de formación parental, que pueden ser utilizados como herramientas para la orientación y educación, tanto en la escuela, como a través de las redes sociales u otra vía. Por último, desarrollar audiovisuales y series animadas que eduquen a los más pequeños a tener un consumo responsable y una relación saludable con las pantallas.

CONCLUSIONES

En las investigaciones sistematizadas previamente, una de las tendencias fundamentales es la carencia de una mediación sistemática, consciente, de calidad, por parte de las familias, con énfasis en padres y madres en el hogar. Asimismo, la carencia de información acerca de cómo realizar dicha mediación, el desconocimiento de herramientas que lo faciliten, es un aspecto a atender con urgencia en el entorno habanero -y del resto del país-. Por supuesto, si no se estimula la comunicación y el diálogo con el escolar, propiciar la autorregulación, no se crean condiciones para que el niño pase al control interno. El diálogo pudiese favorecer un desarrollo del autocontrol y la criticidad, posibilidades que no se aprovechan ni en el hogar ni en la escuela.

Implementar propuestas cubanas, combinadas con otras existentes en internet, a partir de las recomendaciones antes propuestas, permitirían adaptar soluciones o herramientas de otros contextos, para facilitar el proceso de mediación del consumo de videojuegos. Evidentemente, queda mucho trecho por recorrer en este aspecto, tanto en cuanto a su creación como en la producción de materiales digitales, así como en la comunicación posterior para su divulgación en la familia y la escuela.