INTRODUCCIÓN

Los niveles de educación de la población aumentaron de modo rápido en los países industrializados occidentales a partir de la década de los años 70, debido, al menos, a dos factores principales: el reconocimiento del acceso a la educación primaria como derecho básico universal y el incremento del desarrollo económico. De hecho, los niveles escolares y el crecimiento económico están estrechamente relacionados: el aumento de los niveles escolares en la población es premisa y, al mismo tiempo, efecto del desarrollo económico (Barro, 1997; Ranis & Steward, 2002; Sianesi & Van Reenen, 2003; López, 2012). Con el crecimiento rápido y significativo de los niveles educativos alcanzados por la población se abrió un nuevo programa de investigación enfocado sobre el tema del desajuste entre educación y empleo (en inglés, occupational mismatch). En el centro de este programa de investigación hay preguntas como las siguientes: ¿cuántas personas obtienen un trabajo coherente con sus competencias? y ¿cuáles son los efectos individuales y colectivos de no obtener un trabajo coherente con los estudios realizados?

Aunque estas preguntas parecen sencillas, el análisis del fenómeno resulta bastante complicado por, al menos, dos elementos: la existencia del fenómeno del desajuste entre educación y empleo no encuentra una clara explicación en las teorías neoclásicas del mercado laboral; por ejemplo, el desajuste resulta una excepción de la teoría estándar del capital humano. En segundo lugar, el análisis del desajuste conlleva diversos problemas de medición y su avance encuentra un obstáculo en los pocos datos disponibles.

El presente artículo tiene tres objetivos principales. Primero, ofrecer una breve descripción histórica acerca del debate sobre el desajuste ocupacional y analizar los principales conceptos, métodos de medición del desajuste, determinantes y efectos. Segundo, ofrecer una amplia revisión de la literatura sobre los estudios donde se analiza el desajuste entre educación y empleo realizados en América Latina. Tercero, analizar el caso de Cuba, país de inspiración socialista y basado en una economía planificada, donde el fenómeno del desajuste entre educación y empleo tiene características y significados propios con respecto a los demás países de la región.1 En Cuba los servicios sociales como salud, educación, seguridad, entre otros, son públicos y universales (para más detalles véanse, Echevarría, Gabriele, Romanò & Schettino, 2019; Romanò & Barrera, 2021; Domínguez, Pérez-Villanueva, Espina-Prieto & Barberia, 2012). El mercado laboral se caracteriza por una regulación política del pleno empleo y el empleo público es la forma dominante. El análisis del caso de Cuba, en calidad de espejo opuesto (King & Szelényi, 2005), muestra la relevancia de los factores institucionales en el fenómeno del desajuste educación-empleo.

DESARROLLO

El programa de estudio sobre el desajuste ocupacional: principales debates y teorías

El debate sobre el desajuste educación-empleo inició en Estados Unidos en la década de los años 70 y rápidamente se difundió a los demás países industrializados. En este debate, que se mantiene animado hasta hoy, participan actores diferentes: académicos, stakeholders (principalmente organizaciones empresariales), instituciones nacionales (por ejemplo, ministerios del trabajo o de la educación nacionales) y organizaciones internacionales (típicamente OECD, CEDEFOP, y más recientemente CEPAL).

El interés por el fenómeno del desajuste se explica, entre otros motivos, por la preocupación de sus supuestos efectos negativos, tanto a nivel individual como colectivo: penalidad salarial e insatisfacción profesional para los trabajadores que viven ese desajuste, altas tasas de rotación del personal en las empresas, uso ineficiente de los factores productivos y consecuente pérdida del crecimiento potencial (Acemoglu & Zilibotti, 2001), derroche de recursos públicos en aquellos países donde la educación está financiada por el Estado.

Históricamente el tema del desajuste entre educación y empleo se enlazó con los debates sociales y políticos sobre la calidad de los sistemas de educación (Handel, 2003; Cappelli, 2015). Al principio, el debate se desencadenó a partir del estudio de Freeman (1976) que, al encontrar una progresiva reducción del retorno económico del college en Estados Unidos, concluyó que los diplomados se encontraban por encima de las necesidades del sistema productivo. Esta conclusión se basa en el asunto de que los mercados laborales están regulados por la ley de oferta y demanda que genera un equilibrio entre el empleo y el salario.

Sin embargo, la evidencia empírica del desajuste y su efecto de que a mayor educación no necesariamente corresponden mayores salarios contradice la teoría micro del capital humano que se basa en la ecuación de Mincer: los salarios están determinados por la productividad del trabajador, que resulta función de sus competencias desarrolladas gracias a la educación y la experiencia laboral alcanzadas.

Ec. 1

Ln (Y) = β₀ + β₁ S + β₂Exp + β₃Exp² + ε (1)

Donde:

Ln(Y) son los ingresos del individuo en forma logarítmica;

S es el número de años de educación formal completada;

Exp son los años de experiencia laboral; y

ε es el término de perturbación aleatoria que se distribuye según una Normal (0, σₑ²).

Un corolario de este modelo es que la elección individual sobre cuánta educación alcanzar, puede considerarse como un proceso racional de inversión económica: un individuo elige continuar estudiando si el salario esperado será superior a los esfuerzos necesarios para conseguir los demás años de educación. Para superar la contradicción de que a mayor niveles educacionales no siempre les corresponden mayores salarios, los teóricos del capital humano adaptaron la teoría que afirma que el desajuste observado radica en un problema de medición de competencias y modificaron la ecuación de Mincer; es decir, consideraron que el nivel educacional no es un buen indicador de las competencias realmente poseídas por los individuos (Chevalier, 2003) y corrigieron la ecuación de Mincer, al poner la diferencia entre los años de educación alcanzados y los requeridos.

La evidencia de que a mayor educación no necesariamente le corresponde mayor salario encuentra también una explicación en la perspectiva institucional y credencialista (Spence, 1973; Collins, 1979; Thurow, 1975), al asumir que el desempleo es un fenómeno estructural y considerar que los salarios dependen de las características de las plazas laborales más que de la productividad del trabajador. Esta perspectiva plantea que los individuos (o los grupos sociales) buscan una ventaja competitiva para la obtención de los puestos de trabajo más productivos acumulando (o ponen restricciones como la posesión de títulos académicos por su valor de credenciales(. En esta perspectiva, la inflación de las credenciales se explica mediante la competencia de los individuos (o de los grupos sociales) por los puestos de trabajos más deseables.

Entre las décadas de los años 80 y 90 la preocupación por el exceso de educación cedió el paso a la preocupación opuesta; es decir, por la escasez de competencias (en inglés, skills shortage). La idea que sobresalió en el debate fue que los puestos de trabajo de alto nivel de especialización, creados por el cambio tecnológico, habrían quedados vacantes, lo que comprometía así el crecimiento económico (Form, 1987; Wright & Martin, 1987). De forma similar a lo que pasó en los años 70, el crecimiento de la desigualdad económica, junto con el aumento del reconocimiento social y material asociado a la educación terciaria, se consideraron efectos de un mercado laboral en el que los puestos de trabajo de alta productividad habían aumentado más rápidamente que la oferta de fuerza laboral calificada.

La idea de que los salarios suben (o bajan) según la incidencia del tipo de desajuste entre educación y empleo se basa en el supuesto de que los empleadores continúan el proceso de selección hasta que encuentran a quienes tengan las competencias requeridas. Sin embargo, la evidencia empírica indica que los empleadores aumentan o disminuyen la demanda de credenciales y competencias, y los salarios correspondientes, según las características de la fuerza laboral (Brenčič, 2010; Araki, 2020). Además, en situación de escasez de algunos tipos de trabajadores, los empleadores pueden (al menos teóricamente( decidir no subir los salarios y sustituir el trabajo con el capital y de este modo emplear trabajadores menos calificados (Cappelli, 2015).

A inicio de 2000 en el debate se encuentra la preocupación por la escasez de competencias requeridas por las empresas y la denuncia por la pérdida de la calidad de los sistemas de educación, mientras que las investigaciones académicas develan que muchos graduados tienen ocupaciones que requieren menor nivel educativo que el efectivamente alcanzado. Aunque la preocupación por la escasez de competencias no tiene un claro respaldo en la evidencia producida por los estudios académicos (McGuinness, Pouliakas & Redmond, 2018), son muchas las políticas públicas impulsadas para enfrentar esta preocupación: por ejemplo, los programas nacionales e internacionales dedicados a evaluar los sistemas de educación a través de test de competencias; los programas para aumentar la formación técnico-científica en los diferentes grados de educación; o aquellos para incrementar la frecuencia de prácticas estudiantiles en las empresas durante el curso escolar. Esta atención de las políticas públicas a la supuesta escasez de competencias puede considerarse como un resultado del progresivo abandono de la perspectiva, según la cual las empresas seleccionan empleados por sus conocimientos y habilidades generales, y después los forman con las competencias específicas por ellas requeridas. Este progresivo cambio de paradigma puede interpretarse, entre otros elementos, como un efecto de lobbying por parte de las organizaciones empresariales para externalizar el costo de la formación específica de los trabajadores (Cappelli, 1999 y 2015).

En los años recientes se han hecho diversos estudios comparativos con el objetivo de comprobar las perspectivas opuestas descritas anteriormente, neoclásica y del capital humano vs. institucionalista y credencialista. Los principales resultados parecen coherentes con la perspectiva institucionalista y credencialista donde son relevantes los factores institucionales y macroeconómicos. Por ejemplo, las evidencias recientes muestran que influyen en los niveles de desajuste la cuota de aquellos sectores productivos que expresan alta demanda de trabajo más especializado, típicamente la manufactura y los servicios públicos especializados (Di Stasio & Solga, 2017; Croce & Ghignogne, 2012; Tarvid, 2012). Las coyunturas económicas negativas suelen acompañarse de un aumento de la sobreeducación, típicamente a causa de procesos de expulsión de los trabajadores con títulos educacionales inferiores porque los trabajadores más educados aceptan puestos de trabajos por debajo de sus títulos para no quedarse desempleados (Borgna, Solga & Protsch, 2019; Verhaest & van der Velden, 2012). Las instituciones que regulan las transiciones del sistema educativo-laboral afectan el desajuste; en los sistemas donde la relación entre las credenciales y las ocupaciones es más estrecha, tiende a manifestarse un menor nivel de sobreeducación (Bol, Ciocca, van de Werfhorst & DiPrete, 2019) y esto se debe al mayor valor de los títulos en cuanto a credenciales (Araki. 2020). El desajuste no afecta de manera igual a los diferentes grupos sociales: generalmente son desfavorecidas las mujeres (Leuven & Oosterbeek, 2011), los inmigrantes y los individuos con origen social más bajo (Bernardi & Ballarino, 2016; Gerber & Cheung, 2008; Handel, 2003). Más específicamente, la sobreeducación parece ser el resultado de elementos concatenados: un rápido aumento de los graduados, una modesta cuota de empresas y servicios de alta tecnología en el producto interior bruto (desde ahora, PIB) y un bajo crecimiento económico (Marques, Suleman & Costa, 2022).

Desafortunadamente, el desarrollo del programa de investigación sobre las determinantes institucionales del desajuste educación y empleo encuentra como obstáculo las pocas bases de datos que permiten estudios comparativos a nivel internacional. Además, la mayoría de los datos incluyen informaciones acerca de las características de la oferta laboral, mientras existen pocas bases de datos, suficientemente detalladas, que toman en cuenta las características de la demanda laboral.

Conceptos, medición y principales evidencias del programa de investigación

El concepto de desajuste entre educación y empleo se refiere a dos problemas analíticamente diferentes: el desajuste educacional (en inglés, educational mismatch) y el desajuste de competencias (en inglés, skill mismatch). El primero se refiere a la desalineación entre el título de estudio (nivel o campo de estudio) con el que cuenta un trabajador y lo que resulta requisito para obtener una ocupación dada. El segundo se refiere al desajuste entre las competencias que tiene un trabajador y las que necesita para desempeñar una profesión. Aunque los dos tipos de desajuste están entrelazados en la realidad, se deben considerar como fenómenos analíticamente distintos porque entre ellos existen diferencias significativas con respecto a los problemas de medición, y a las consecuencias individuales y sociales de la desalineación (O’Reilly, Eichhorst, Gábos, Hadjivassiliou, Lain, Leschke et al., 2015). Según la revisión realizada, el desajuste educacional ha sido más investigado que el desajuste de competencias. Los siguientes párrafos se referirán al primero y en el siguiente epígrafe se profundizará sobre el desajuste de competencias.

El concepto de desajuste educacional se analiza con respeto a dos dimensiones analíticamente distintas: el desajuste vertical y el desajuste horizontal. El desajuste vertical analiza si el nivel educacional que ostenta un trabajador es un requisito para la obtención del trabajo que desempeña. Para indicar situaciones en las cuales el individuo tiene un nivel de educación más alto, o más bajo, que lo requerido para la profesión que él o ella desempeña, se usan los términos sobreeducación (overeducation) y subeducación (undereducation). Con el término desajuste horizontal se indican aquellas situaciones en las cuales el trabajador ha conseguido un título en un área de conocimiento, pero desempeña su trabajo en otra. Sin embargo, al estar disponibles pocos datos, la mayoría de los estudios se enfocan sobre la dimensión vertical del ajuste educacional.

De acuerdo con las evidencias disponibles, en los países industrializados el fenómeno de la sobreeducación existe, tiende a persistir en el tiempo y se asocia a penalidades salariales (Handel, 2003; Cappelli, 2015; McGuinness, Pouliakas & Redmond, 2018). El fenómeno de la subeducación se ha investigado poco, y la literatura ofrece resultados no siempre coincidentes acerca de sus efectos: no hay evidencias claras de que se asocie a premios salariales (McGuinness, Pouliakas & Redmond, 2018) ni a una pérdida de productividad a nivel de empresa (Kampelmann & Rycx, 2012; Ramos, Suriñach-Caralt & Artís-Ortuño, 2012).

Si bien hay evidencia de que, a nivel individual, la sobreeducación está asociada a formas de penalidad salarial, esta asociación no siempre se da en el caso del desajuste educacional horizontal (Verhaest, Sellami & van der Velden, 2015; McGuinness, Pouliakas & Redmond, 2018), supuestamente porque, junto a campos de estudio muy específicos, hay otros -por lo general los de las áreas de humanidades y de las ciencias jurídicas, políticas y sociales- que se caracterizan por ofrecer conocimientos y habilidades que pueden utilizarse en contextos de trabajo muy diferentes (García-Espejo & Ibáñez, 2006). Desajuste de competencias y desajuste educacional horizontal tienden, sin embargo, a asociarse a menor satisfacción en el trabajo y a mayor rotación laboral (Bender & Heywood, 2009; Béduwé & Giret, 2011; O’Reilly et al., 2015).

En la mayoría de los estudios consultados, para medir el desajuste se utilizan medidas subjetivas, mediante la opinión de los encuestados sobre la coherencia entre el nivel (o campo de estudio) de educación alcanzado y el necesario para desempeñar el trabajo obtenido. La principal ventaja de este tipo de medida es que los entrevistados evalúan la coherencia entre la educación alcanzada y la ocupación obtenida, al haber experimentado personalmente los requisitos necesarios para adquirir una plaza laboral y las habilidades necesarias para desempeñar el trabajo. Sin embargo, estas evaluaciones subjetivas introducen sesgos relacionados con la satisfacción con respecto al trabajo y sus contenidos: el salario, las oportunidades de carrera profesional, y las relaciones con los colegas y los superiores (Robst, 2008; Chevalier, 2003).

Bastante utilizada resulta también la medida llamada «estadística», o del «ajuste realizado», que define como coherentes aquellas formas de ajuste que se encuentran con más frecuencia en una población dada. En particular, con esta medida se detecta un exceso de educación en aquellas situaciones donde un trabajador tiene un nivel escolar superior a la moda o mediana del grupo ocupacional al cual pertenece, o tal vez a una o dos desviaciones estándar más del promedio de la población del grupo ocupacional al cual pertenece. Realizar este tipo de medición es bastante sencillo; sin embargo, utilizarla tiene dos principales desventajas. Primero, se basa en elecciones arbitrarias, como en el caso de los valores límites de una o dos desviaciones estándar. Segundo, y más importante, vuelve el fenómeno del desajuste endógeno a la distribución de la correspondencia entre educación y trabajo observada en los datos (Romanò, Ghiselli & Girotti, 2019). La coexistencia de los fenómenos de sobreeducación y subeducación que se da en algunos estudios pueden considerarse, al menos en parte, como un efecto de la aplicación de esta forma de medición.

Por otro lado, un número más reducido de estudios utiliza un tipo de medida, llamada «normativa», que se basa en los análisis de expertos: estos identifican la educación formal necesaria para obtener una determinada ocupación (o grupos de ocupaciones) y el conjunto de competencias utilizadas para desempeñarlas (Chevalier, 2003). En este tipo de medida, la correspondencia entre títulos escolares y profesiones generalmente se basa en los criterios de los clasificadores de ocupaciones (ISCO-08, O* NET o DOT). Por ejemplo, se considera que no existe desajuste educación-empleo desde el punto de vista vertical cuando los graduados universitarios se desempeñan en una profesión gerencial, intelectual o científica (o técnica); es decir, si ejercen su trabajo en una de las profesiones incluidas en los primeros dos (o tres) grupos del clasificador de las ocupaciones ISCO-08 (Nordin, Persson & Rooth, 2010). Por el hecho de basarse en el análisis de los expertos, este tipo de medida viene generalmente valorada como preferible con respecto a los otros tipos de medición. Sin embargo, su elaboración resulta bastante complicada, en especial a nivel internacional; además, las tablas de correspondencia entre educación/competencias y los trabajos necesitan constantes actualizaciones.

Varios estudios han demostrado que no siempre existe una correlación entre los diferentes tipos de medidas (Robst, 1995; Battu, Belfield & Sloane, 1999; Groot & De Brink, 2000; Chevalier, 2003). Estos problemas de validez y confiabilidad de las estimaciones encuentran una primera explicación en lo heterogéneo de las diversas fuentes que afectan la medición de la coherencia entre educación y empleo. Por un lado, el nivel escolar alcanzado no siempre representa un indicador exhaustivo del conjunto de conocimientos, competencias y habilidades desarrolladas por un individuo a través de la educación formal y la extracurricular (McGuinness & Wooden, 2009), por lo tanto, individuos con la misma educación podrían tener competencias diferentes (Chevalier, 2003). Por otro lado, las mismas profesiones desempeñadas, en empresas diferentes -por misión, tamaño, nivel tecnológico, modelo organizacional- pueden necesitar habilidades muy diferentes. Otro sesgo se relaciona con las diferentes expectativas de las personas que, en igualdad de condiciones, pueden expresar evaluaciones distintas sobre la correspondencia entre el trabajo realizado y las habilidades requeridas en él.

El desajuste ocupacional en América Latina: determinantes y efectos

Las evidencias sobre los determinantes y efectos del desajuste ocupacional descritos en los párrafos anteriores fueron recopiladas sobre todo en los países industrializados y occidentales, principalmente en los europeos -UK, España, Holanda, Bélgica son los países con más estudios sobre el desajuste en los 20 últimos años- y Estados Unidos. En los países de América Latina, donde la expansión de los niveles educacionales es más reciente (Baisotti y Pineda, 2022), los estudios sobre el desajuste entre educación y empleo todavía son relativamente pocos. Para esta análisis se ha hecho una búsqueda mediante las siguientes palabras clave en diferente repositorios: educational mismatch OR skill mismatch AND Latin America; skill mismatch AND Latin America; overeducation AND Latin America; undereducation AND Latin America; desajuste educacional en América latina; desajuste entre educación y empleo en América Latina; subeducación en América Latina; subeducación en América Latina -todas las búsquedas se hicieron en modalidad «todos los campos» o en «cualquiera parte del texto»-. Los manuscritos -incluyendo los working papers y las presentaciones a conferencias- que se encontraron en la búsqueda fueron alrededor de 35, incluyendo aquellos donde el tema del desajuste aparece, pero sin ser analizado.

La escasez de estudios sobre este fenómeno no puede imputarse a una baja incidencia del desajuste en los países de América Latina porque, por ejemplo, Leuven y Oosterbeek (2011) estiman que la cuota de los sobreeducados en la región es alrededor del 24 % de la fuerza laboral, mientras que los subeducados llegan cerca del 21 %. Según una estima más reciente, la cuota de sobreeducados alcanza el 43 % en México; 37 % en Chile; 31 % en Perú; y 29 % en Ecuador (Castro, Ortega, Yamada & Mata, 2022). Además, al igual que en Estados Unidos y Europa, también en América Latina los sobreeducados tienen salarios tendencialmente menores que los que desempeñan una profesión coherente con su nivel escolar. En particular, las estimaciones hechas por Leuven y Oosterbeek (2011) utilizando la ecuación de Mincer, encuentran que el retorno de cada año de educación es del 7,5 % en el caso de los trabajadores que desempeñan un trabajo coherente con el nivel de estudio, mientras que en el caso de los sobreeducados se reduce a 4,1 %.

El resultado de que la sobreeducación se asocia a una penalidad salarial coincide también con estudios realizados en México (Quinn & Rubb 2006), Colombia (Herrera-Idárraga, López-Bazo & Motellón 2015), Uruguay (Alma, 2013), Brasil (De Oliveira & Filho, 2011; Reis, 2017; Da Silva, 2020) y Chile (Sevilla & Farías, 2020). Los estudios sobre el desajuste vertical en Brasil, además, encuentran que la subeducación está asociada a un premio salarial (Da Silva, 2020).

La falta de bases de datos es una de las causas por las cuales los estudios sobre el desajuste ocupacional en los países de la América Latina todavía resultan escasos. Por ejemplo, la encuesta internacional PIACC, utilizada para medir el desajuste de competencias, incluye países latinoamericanos seleccionados (Chile, Ecuador, México y Perú) solo a partir de la segunda aplicación de 2017, mientras que la base de datos del programa STEP (Skills Toward Employment and Productivity), realizada recientemente por el Banco Mundial, incluye solo dos países latinos: Bolivia y Colombia.

Por otra parte, las encuestas nacionales sobre la fuerza laboral (Force Labor Survey) no pueden ser utilizadas para investigaciones comparativas porque tienen inconsistencias entre sí. Además, estas encuestas en muchos países recogen informaciones sobre las profesiones desempeñadas de forma poco detallada para medir el ajuste educacional -generalmente a nivel de grandes grupos ocupacional; es decir, al nivel del primer dígito de la clasificación ISCO-08-, con excepción de las encuestas sobre la fuerza laboral de Argentina (2003-2015), Ecuador (2014-2016) y Perú (2005-2013) (Delaney, McGuinness & Redmond, 2019).

Según los resultados del estudio comparativo de Delaney, McGuinness y Redmond (2019), que aplica un método de medición de tipo estadístico, la cuota de los que desempeñan una profesión coherente con el nivel educacional alcanzado oscila en Argentina alrededor de los 42-44 % del total de personas ocupadas en el período considerado (2003-2015), mientras que en Perú se encuentra en un intervalo de 50-58 % (2005-2013), y en Ecuador se mantuvo alrededor del 60 % (2014-2016). En Argentina, el porcentaje de los sobreeducados ha llegado (o superado) a la cuota de quienes alcanzan la coherencia educación-empleo hasta 2010, año en que empezó disminuir. En todo el período considerado (2003-2015), la cuota de los sobreeducados siempre se mantuvo más alta que la de los subeducados, aun después de 2011. Sin embargo, desde ese año, la distancia entre la cuota de sobreeducados y subeducados ha ido acortándose de forma considerable porque los primeros han ido disminuyendo (entre el -5 y -10 %) y los segundos han ido aumentado.

En Perú, la cuota de quienes no logran coherencia entre educación y empleo ha ido aumentando ligeramente a partir de 2006 como efecto de la disminución progresiva de la cuota de los sobreeducados y ha llegado a ser alrededor del 17 %; por el contrario, la de los subeducados ha aumentado, hasta alcanzar alrededor del 30 % en los últimos años. En Ecuador -aunque el período considerado es muy breve, 2014-2016- las estimaciones sobre el peso en la ocupación de quienes logran la coherencia educación-empleo y de los sobre- y subeducados se mantienen estables, con un 60 % de trabajadores en situación de coherencia, y los que están en situación de desajuste se dividen proporcionalmente entre las sobreeducados y los subeducados.

Handel, Valerio y Sánchez-Puerta (2016) han realizado una investigación comparativa sobre el desajuste educacional y de competencias a través de la encuesta “Habilidades para la Empleabilidad y la Productividad” (STEP, por sus siglas en inglés), que incluye informaciones útiles para medir las competencias (literacy, numeracy, problem solving) de los encuestados, además de informaciones sobre el nivel educacional y la profesión desempeñada.

Al disponer de una amplia base de datos, los autores han podido realizar diferentes tipos de índice de ajuste. En Bolivia y Colombia, la cuota de los sobreducados entre los graduados universitarios es, respectivamente, 40 y 42 %. En Bolivia la tasa de sobreeducados del total de la población ocupada resulta alrededor del 34 %; mientras que la estimación de la subeducación en Colombia no pudo realizarse por la falta de datos.

Además, el estudio de Handel, Valerio y Sánchez-Puerta (2016) elabora modelos sobre los determinantes del desajuste, al analizar los factores individuales -en particular, las preferencias por cierto horario laboral, las competencias poseídas por los encuestados y la heterogeneidad de competencias entre individuos con el mismo título de estudio- y los factores macroeconómicos e institucionales, entre los que se encuentran: la tasa nacional de ocupación y desempleo, los niveles escolares de la población, el peso del sector público-estatal y de la informalidad, y el peso del trabajo autónomo y de las empresas de tamaño pequeño y mediano.

Los resultados evidencian que la heterogeneidad de competencias generalmente no explica el desajuste. Por el contrario, los factores institucionales son los mayores predictores del desajuste ocupacional, donde la cuota de trabajadores en el sector público favorece situaciones de ajuste y el peso de la informalidad aumenta el desajuste. El resultado de que al crecer la informalidad laboral se alcancen mayores niveles de subeducación, proviene también del estudio de Herrera-Idárraga, López-Bazo y Motellón (2015) sobre los rendimientos de la educación en Colombia, donde se utiliza una medición de desajuste de tipo estadístico.

Un estudio comparativo sobre el fenómeno del desajuste más reciente, cuyos primeros resultados fueron presentados por Kupets (2017) en el congreso de la International Labour Organization, ha utilizado los datos de la encuesta School-to-Work Transition Survey, realizada en diversos países de la región latinoamericana (Jamaica, Brasil, Perú, Colombia, República Dominicana y El Salvador) en el período 2012-2015. Esta base de datos incluye informaciones sobre los estudios y las carreras laborales de jóvenes (15-29 años), con las cuales la autora pudo elaborar dos medidas de desajuste educacional: una subjetiva y una normativa.

Al igual que otros estudios, también Kupets (2017) encuentra que las estimaciones del desajuste obtenidas por la medida normativa son más altas que por la subjetiva (Romanò, Ghiselli & Girotti, 2019). Además, mediante la medida subjetiva, la situación entre países se hace más variada: la suma de los sobreeducados más los subeducados está alrededor del 10 % en República Dominicana, El Salvador y Colombia, mientras que llega alrededor del 24-28 % en los demás países. A pesar de las diferencias, se puede encontrar un patrón común entre estos. Por ejemplo, en Jamaica, Brasil y Perú los sobreeducados sobresalen en ambos tipos de medida. Al contrario, en Colombia, República Dominicana y El Salvador la incidencia de la subeducación supera a la sobreeducación.

En resumen, los estudios consultados sugieren que, en los países de la América Latina, por efecto de un sistema productivo donde existe una alta presencia de informalidad laboral y empresas de tamaño pequeño y mediano de baja tecnología, la sobreeducación es un fenómeno extendido, aun si los niveles educacionales de la fuerza laboral se mantienen bajos. La presencia de la sobreeducación en situaciones donde el nivel educativo de la fuerza de trabajo resulta moderado, constituye un patrón que se encuentra también en algunos países europeos mediterráneos, como Italia y España (Luciano & Romanò, 2017; Romanò, Ghiselli & Girotti, 2019; García-Espejo & Ibanez, 2006. En estos países existen comparables condiciones institucionales: la amplia presencia de empresas de tamaño pequeño y mediano, y una relativamente alta tasa de informalidad laboral. El reciente estudio de Marques, Suleman y Costa (2022), realizado en los países europeos, postula que las altas tasas de sobreeducación ocurren en los países mediterráneos europeos por la combinación de una rápida expansión de la educación junto con un régimen de producción basado en productos y servicios de baja tecnología, y un estancamiento económico.

El caso de Cuba: qué se puede comprender sobre el papel de los factores institucionales en el desajuste ocupacional

En Cuba el ajuste entre educación y empleo es un resultado esperado de acuerdo con el principio de la racionalidad sustancial (Weber, 2019), que subyace en la economía planificada y que se basa en la redistribución como mecanismo de integración entre economía y sociedad (Polanyi & MacIver, 1944), mientras que, en las sociedades occidentales capitalistas, el ajuste es el resultado de mecanismos de mercado. Estos diferentes mecanismos de integración, redistribución y mercado repercuten en las características de los procesos a través de los cuales se busca la coherencia entre competencias desarrolladas y necesarias, y también en sus significados sociales.

Al igual que en otros países de la región, el estudio del desajuste en Cuba está obstaculizado por la falta de datos disponibles. En particular, la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) publica los datos sobre la fuerza laboral de forma agregada y utilizando una clasificación de cinco categorías -dirigentes, técnicos, administrativos, de servicios y obreros-, que, a diferencia de la clasificación ISCO-08 -que tiene a la base los niveles educacionales ISCED-, son tan amplias que no permiten asociarlas a un solo nivel educativo. Para manejar este límite, este estudio del desajuste en Cuba se basa en análisis descriptivos de datos agregados y de la literatura existente sobre el tema.

La obligatoriedad escolar en Cuba se sitúa al terminar la secundaria básica (nueve años de educación). La educación en todos los niveles es pública, y los estudiantes y sus familias no tienen gastos directos para acceder a este servicio. El carácter público y gratuito del sistema de educación ha sido considerado un elemento estratégico para el desarrollo económico y social del país y para su legitimación política y social (Romanò 2013; Echevarría, Gabriele, Romanò & Schettino, 2019). La educación superior prevé diferentes carreras y forma de participación -diurna, cursos por encuentros y a distancia-, a los cuales pueden acceder jóvenes, adultos y trabajadores. Como resultado, en comparación con otros países de la región, Cuba tiene una amplia disponibilidad de graduados de la educación secundaria y terciaria (CEPAL, 2018, 2021; Romanò, 2013; Domínguez, Pérez-Villanueva, Espina-Prieto & Barbería, 2012). Esta especificidad cubana se mantiene en el presente, donde los niveles educacionales de la región se han incrementado, aunque las políticas educativas del país han atravesado diferentes etapas relacionadas con las coyunturas económicas y las demás políticas del país (Echevarría & Tejuca, 2017).

El acceso a las diferentes carreras universitarias por parte del estudiantado depende de sus elecciones y de las plazas disponibles determinadas anualmente de conjunto entre el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el de Educación Superior, de acuerdo con las proyecciones sobre la demanda de profesionales elaboradas por los organismos municipales y provinciales, quienes concilian a nivel territorial con todas las instituciones, sean empresas estatales o instituciones del sector público. Los estudiantes acceden (o no) a una de las carreras escogidas como resultado de su promedio académico y sus resultados en el examen de ingreso. Este marco regulatorio explica la relevancia de la coherencia educación-empleo como un principio del modelo cubano.

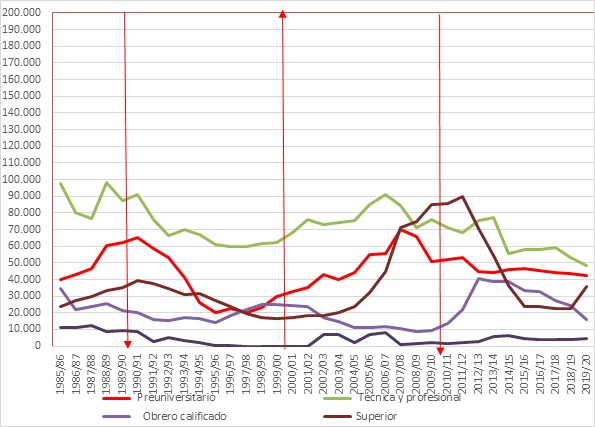

Como muestra la Figura 1, el número de los graduados en la educación superior y del preuniversitario -la etapa de educación general, previa a la universidad- ha ido contrayéndose en los años sucesivos a las dos crisis económicas del 89 y de 2011. Esta disminución no encuentra una explicación en factores demográficos, ya que la población juvenil ha ido disminuyendo más paulatinamente; sino, respectivamente, en la profunda crisis económica que afectó al país en los primeros años de los 90 y en un cambio de políticas laborales ocurrido a partir de 2011, que será descrito más adelante.

La velocidad con que el número de los graduados universitarios y de preuniversitarios disminuyó, juntos con el hecho de que no hubo un recorte de los fondos del presupuesto al sistema educacional, al menos del punto de vista del valor nominal (Romanò, 2013), deja suponer que esta contracción fue el resultado, sobre todo, de una dinámica de autoselección de los estudiantes; es decir, un número alto de estudiantes decidieron abandonar o no continuar los estudios. Esta hipótesis encuentra soporte también en el hecho de que una dinámica positiva en los graduados en todas las ramas de la enseñanza técnica y profesional aparece en los años inmediatamente sucesivos a las primeras señales de recuperación parcial de la economía (1996-97).

Paralelamente a la disminución de los graduados, como consecuencia de la profunda crisis económica de los 90, que afectó el poder adquisitivo de los salarios estatales, se registró una migración de los profesionales intelectuales y científicos hacia ocupaciones típicamente de los servicios y del turismo, que por lo general requerían un nivel educacional inferior, pero eran -y continúan siendo- mejor remuneradas (Romanò & Barrera, 2021; Romanò, 2016; Romanò & Echevarría, 2015; Espina-Prieto, 2008). Las restricciones para el cambio de empleo establecidas especialmente para los profesionales de los sectores de la educación y la salud, implementadas a mitad de los 90, muestran la relevancia de la disminución de los graduados por un lado y la migración de profesionales por el otro en la creación de un desbalance de competencias que razonablemente produjo en estos sectores fenómenos de subeducación. Por estas mismas razones, es posible suponer que en los sectores mejor remunerados hacia los que los profesionales migraron -generalmente el sector de los servicios y del turismo- haya aumentado la sobreeducación y la sobrecalificación.

En el período 2001-2012 se observa un progresivo aumento de los graduados de la educación superior (Fig. 1). A diferencia de lo que sucedió en los años 90, este cambio en la dinámica de los graduados es principalmente el resultado de la política de expansión de la educación superior, seguida por la nueva fase política conocida con el nombre de «batalla de ideas», cuyo objetivo principal fue dar un nuevo impulso a las políticas sociales y culturales (Escandell, 2007).

Esta nueva etapa política fue posible gracias a la parcial recuperación de la economía cubana debida, entre otras cosas, a las relaciones beneficiosas con China y Venezuela, que se fortalecieron en el período. En particular, en la primera década de 2000, la expansión de la educación terciaria fue considerada un elemento estratégico para la recuperación social del país y el lanzamiento de un modelo de desarrollo económico-social basado en el desarrollo de la ciencia (Domínguez, Pérez-Villanueva, Espina-Prieto & Barbería, 2012). En estos años la exportación de servicios profesionales, típicamente de la salud y de la educación, representó la primera fuente de divisa del país (Vidal, 2012). Este cambio en la estrategia nacional de desarrollo se ha reflejado en un rápido aumento de los graduados y de los trabajadores que desempeñan una profesión como técnicos (ONEI, 2014-2021). La expansión de la educación superior se logró gracias a la introducción de nuevas formas de participación con diferentes grados de selección y con la creación de nuevos polos universitarios para favorecer las oportunidades de acceso. De esta expansión aprovecharon también los grupos sociales que se encontraban en situación de desventaja -los estudiantes cuyos padres no eran universitarios ni profesionales o dirigentes, los negros y mestizos (Martín & Leal, 2006; Tejuca, 2020). Además, siguió aumentando la cuota de mujeres en los niveles educacionales más altos (Tejuca, 2020).

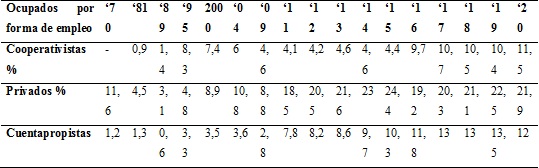

A partir del final de la primera década de 2000, lo que coincide con la llegada a la presidencia de Raúl Castro, se abrió una nueva etapa política que, entre otras cosas, puso énfasis a los imperativos de lograr la eficiencia y la sostenibilidad económica del modelo de desarrollo. Esta nueva etapa política aprobada por el VI Congreso del PCC de 2011, detuvo la expansión de la educación superior -terciaria y de las carreras generalistas- y aumentó las plazas en la educación técnica profesional, lo que afectó el lado de la oferta de la fuerza laboral con más alta calificación. Al mismo tiempo, las reformas de esta etapa política influyeron sobre el lado de la demanda, ya que se permitieron una expansión del sector privado y cooperativista que no encuentra antecedentes en la historia de la Revolución cubana (Tabla 1).

El crecimiento de la fuerza laboral empleada en el sector no estatal es el resultado de la motivación que ejerce sobre la población en edad laboral más que el de una expulsión masiva desde el sector estatal, ya que el Gobierno cubano no hizo políticas de privatización generalizada ni llevó a la práctica con el rigor anunciado el recorte del sobreempleo en el sector estatal civil.

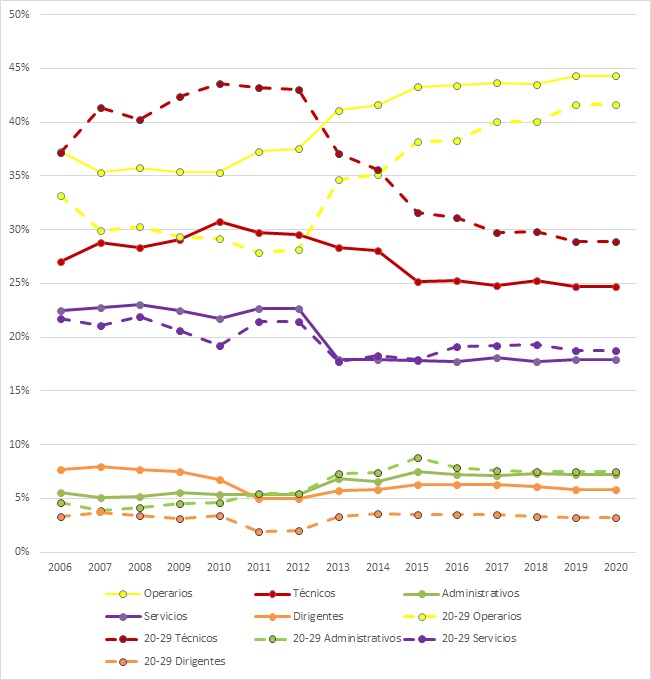

El sector no estatal en Cuba está compuesto por cooperativas y empresas privadas que, en su mayoría, tienen un tamaño micro o pequeño y con bajo nivel tecnológico. Por lo tanto, no sorprende que con el crecimiento de la fuerza laboral en el sector no estatal ocurra una relativa contracción de los técnicos y un aumento de los obreros, especialmente en las cohortes más jóvenes (20-29 años) en la composición de los ocupados (Fig. 2).

Fuente: Datos ONEI, 2014-2020

Fuente: Datos ONEI, 2014-2020Figura 2 Composicion de la fuerza laboral por ocupaciones desagregados por grupos de 20-29.

A pesar de la expansión del sector no estatal, la mayoría de los trabajadores, más de los dos tercios, sigue empleada en el sector estatal: empresas de tamaños generalmente mediano o grande y un amplio sector de entidades presupuestadas. Por lo tanto, en Cuba el porcentaje de la fuerza laboral empleada en microempresas es menor que en otros países de la región latinoamericana. Como se ha comentado en los párrafos anteriores, la incidencia del sector público y de las empresas de tamaño grande resultan dos factores que favorecen el ajuste ocupacional de los trabajadores más educados. En el caso de Cuba, esta relación es aún más fuerte como consecuencia de las regulaciones que tiene Cuba para la primera inserción laboral. Al ser la planificación la forma de regulación de la economía, como se ha descrito antes, las plazas en los diferentes tipos de educación se programan centralmente de acuerdo con las proyecciones de la demanda laboral en el sector estatal. Además, y más importante en el caso de los graduados universitarios, se busca el ajuste entre educación y empleo, a través de un sistema de ubicación laboral. Los graduados de la educación terciaria del curso regular diurno -y tal vez los de la educación secundaria superior- tienen el deber de cumplir el servicio social a realizarse en empresas o entidades estatales. El servicio social tiene como finalidad declarada el aprovechamiento colectivo de las competencias desarrolladas por los graduados. El resultado es que los graduados tienen la oportunidad de empezar una carrera profesional coherente con los estudios realizados.

A pesar de que en los años recientes en el debate público empezó sobresalir la preocupación por el aumento de los riesgos de sobreeducación, las proyecciones más recientes sobre el balance entre la demanda y oferta de la fuerza laboral, según nivel de educación, elaboradas por la Dirección de Formación y Desarrollo, prevén que, en los próximos años, habrá una falta de técnicos y profesionales (Echevarría & Tejuca, 2017), lo que podría traer como consecuencia el riesgo de situaciones de subeducación.

Aunque este desbalance no fue declarado de forma explícita por fuentes gubernamentales, al menos inicialmente, las reformas de la reducción de los años de estudio en la educación superior y la creación de un nuevo nivel educacional denominado Educación Superior no Universitaria pueden considerarse como una vía para la disminución del riesgo de desajuste y, en particular, de subeducación previsto (Alarcón, 2015). Como resultado de estas reformas, las matrículas universitarias han aumentado paulatinamente (ONEI, 2020). Sin embargo, dada la situación en que las empresas estatales operan, que se caracteriza por la crónica escasez de capital económico y tecnológico, se podría suponer que las empresas estatales intenten recuperar un poco de productividad pidiendo personas con más capital humano del necesario.

En otras palabras, se podría suponer que la demanda de profesionales y técnicos resulte creciente porque se encuentra estratégicamente sobreestimada por los empleadores, quienes buscan el almacenamiento de competencias con el fin de aumentar la productividad. De hecho, hay evidencia de que los trabajadores con un nivel de competencias más alto de lo que realmente se utiliza, aumenta de todas formas la productividad a nivel de empresa (Cascio, 2008; Cappelli, 2015).

Al analizar los efectos del desajuste en América Latina, se observó que la sobreeducación se asocia a penalidad salarial ya que los individuos que están en esta condición tienden a tener ingresos inferiores con respecto a los trabajadores que encuentran coherencia entre su nivel educativo y las competencias requeridas por el empleo. En el caso de Cuba, la condición de sobreeducación no implica penalidades salariales y, en realidad, frecuentemente se acompaña de premios salariales. Diferentes factores contribuyen a explicar esta especificidad cubana. Primero, entre los trabajadores del sector estatal, que continúan siendo la mayor proporción entre los ocupados, la diferencia salarial entre ocupaciones es baja2 (Galbraith, 2012; Galtés, 2015; Echevarría & Tejuca, 2017). Segundo, como se ha descrito anteriormente, la mayoría de las ocupaciones de los servicios y del comercio relacionadas por diferentes razones con el exterior, aun aquellas no calificadas, en posición de front-office, aseguran importantes ingresos adicionales (Romanò & Barrera, 2021; Echevarría, Gabriele, Romanò & Schettino, 2019).

Como consecuencia, los profesionales migraron hacia estos sectores económicos en los años 90 y en los sucesivos a las reformas aprobadas por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, que abrieron un poco más de espacio a la iniciativa privada y a la autonomía de las empresas, y dio una mayor legitimidad política y social al sector no estatal. Relacionado con lo descrito, ocurre otra especificidad del caso cubano: la sobreeducación no se encuentra típicamente en los grupos sociales que viven en condiciones de desventaja -origen social más bajo, mujeres, mestizos y negros-, mientras que es frecuente encontrarla en grupos sociales más favorecidos: hombres, blancos y de originen social privilegiado (Romanò, 2016; Domínguez, Pérez-Villanueva, Espina-Prieto y Barbería, 2012).

Otra diferencia entre Cuba y América Latina, relacionada con lo descrito hasta ahora, se aprecia con respecto a la informalidad. A pesar de que las estadísticas sobre la informalidad en Cuba no son públicas, hay un consenso general entre los estudiosos de que, en Cuba, como en el resto de la región, la incidencia de la informalidad resulta alta (Espina-Prieto, 2004, 2012; Morris, 2014; Rodríguez-Ruiz, 2016). Sin embargo, la informalidad en Cuba tiene características propias, ya que, más que una forma de subocupación, representa una vía para lograr ingresos adicionales realizados con actividades económicas ilegales o a-legales con respecto al marco institucional socialista. Este fenómeno se mantiene hasta hoy a pesar de que las reformas de los últimos años han vuelto legales un número amplio de actividades. Por lo tanto, a diferencia del resto de los países de la región, en Cuba la informalidad se asocia a mayores ingresos (Romanò & Barrera, 2021; Espina-Prieto, 2008).

CONCLUSIONES

La primera parte del presente artículo ha analizado la historia del debate sobre el desajuste ocupacional, las principales teorías, los conceptos clave y los problemas de medición. Se puso en evidencia que el debate sobre el desajuste ocupacional se mantiene abierto porque los actores involucrados son muchos y diferentes entre sí por intereses propios: académicos, políticos, asociaciones empresariales y de los trabajadores. Además, contribuye a mantener vivo este debate el problema de las estimaciones debido a las diferentes formas analíticas de valorar el desajuste, junto a la escasez de datos disponibles. La mayoría de las bases datos disponibles se refieren a las características de la oferta de la fuerza laboral, pero el ajuste es el resultado del encaje entre oferta y demanda laboral. La poca disponibilidad de base de datos comparativas y que incluyan informaciones acerca de la demanda laboral representan los obstáculos más importantes para la realización de análisis de las causas institucionales del desajuste.

Los estudios sobre el desajuste ocupacional realizados en los países de la región de América Latina son recientes y relativamente pocos todavía. Las causas principalmente son dos: la escasez de bases de datos útiles y el hecho de que el aumento de los niveles educacionales es un fenómeno relativamente reciente (Baisotti & Pineda, 2022). Aunque resulten comparativamente pocos, los estudios revisados parecen indicar una cierta semejanza de los patrones del fenómeno del desajuste entre los países de la región de América latina y algunos del mediterráneo europeo que comparten un conjunto de factores institucionales comunes: una tasa relativamente baja de graduados, que se acompaña de altas tasas de sobreeducación por efecto de un sistema productivo donde prevalecen las empresas de pequeño y mediano tamaño, y donde el sector público está relativamente reducido y la informalidad laboral difundida.

La importancia de los factores institucionales para comprender el fenómeno del desajuste para Cuba resulta una propuesta original dada las especificidades de un país con un marco institucional diferente. En Cuba la fuerza laboral tiene niveles educacionales relativamente más altos que la región en que está situada; el sector público-estatal es dominante; y el ajuste ocupacional, formal y explícitamente responsabilidad del Estado y no un efecto de los mecanismos de mercado. En Cuba los niveles educacionales relativamente más altos de la oferta laboral conviven con fenómenos de subeducación, en especial en algunos sectores estatales que reciben menores salarios, y con la presencia del fenómeno de la sobreeducación como estrategia individual para tener ingresos más altos.

A esta insólita combinación contribuyen diferentes factores institucionales: el amplio sector estatal, el tamaño mediano y grande de las empresas estatales, la programación centralizada de las plazas educacionales, una relación muy estrecha entre el sistema educacional y el productivo mediante el sistema de ubicación laboral para el cumplimiento del servicio social de los graduados y la difusión de agencias de empleo públicas. Por otro lado, estos últimos tres factores legitiman aún más las expectativas del ajuste ocupacional, lo que alimenta una creciente preocupación sobre el hecho de que la sobreeducación es el resultado de estrategias individuales para aumentar los ingresos.