Introducción

En México se comienza en el siglo XXI a tomar acción sobre temas que estaban siendo debatidos a nivel internacional a mediados del siglo pasado. El de más relevancia y preocupación ha sido el de la fecundidad, debido a la explosión demográfica. Es en este contexto cuando se entablan conversaciones sobre el control de los nacimientos a nivel mundial, principalmente en los países en vías de desarrollo.

Y así, en el país la transición de la fecundidad aconteció vinculada a profundas transformaciones económicas, culturales y sociales, reflejadas en acontecimientos como la expansión educativa, el rápido aumento de población urbanizada y el proceso de industrialización, entre otros; sin embargo, estos cambios ocurrieron de manera desigual dentro de la sociedad mexicana, lo cual también implicó que los descensos en los niveles de fecundidad y las variaciones en las pautas reproductivas no se dieran de manera homogénea en todo el territorio (Zavala, 2014).

Centrando el análisis en el tema del descenso de la fecundidad en México, se ha reconocido ampliamente que el uso de métodos anticonceptivos ha sido el factor principal en favorecer este declive. Se señala también que la utilización periódica de métodos de regulación de la fecundidad y la integración de estos a la vida cotidiana de la población comprende un cambio profundo de mentalidad. Lo anterior significa un desafío a las actitudes tradicionales, las cuales han resistido el cambio coexistiendo ideas tradicionales y modernas en la vida privada de las mujeres (Lipovetsky, 1999).

El impacto demográfico que trae consigo el uso de métodos anticonceptivos no depende directamente de la frecuencia de esta utilización, sino también del periodo de duración de esta práctica y del conocimiento funcional de estos (Curtis & Blanc, 1997). Además, la práctica anticonceptiva con conocimiento funcional de su uso refleja importantes consecuencias para la salud de las mujeres y su descendencia, previniendo embarazos no deseados (que pueden llevar a la ocurrencia de un aborto), espaciando los intervalos intergenésicos e impidiendo que las mujeres se embaracen muy jóvenes o en las edades con mayor riesgo para su salud (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2016; Ferrando y Schkolnik, 1999).

La disponibilidad de métodos de regulación de la fecundidad altamente eficaces ha ofrecido a la mujer la posibilidad de planificar su maternidad, permitiendo un mejor desarrollo personal y una vida sexual más plena (Mendoza et al., 2009). En la actualidad, hay una mayor demanda y uso de métodos anticonceptivos que permite a las mujeres elegir si tener hijos o no, cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, además de vivir su sexualidad de manera libre y responsable (Gobierno de la República, 2014; Gobierno de la República, 2015).

No obstante, no todas las mujeres tienen el mismo nivel de conocimiento de ellos y se ha reconocido ampliamente que el uso y conocimiento efectivo o funcional de estos está altamente relacionado con factores como: las conductas sexuales y reproductivas, la percepción que tienen las parejas acerca de la contracepción, la edad de la mujer, el nivel socioeconómico, el nivel educativo y el número de hijos que se han tenido antes, entre otros (CONAPO, 2018).

En la literatura se ha identificado que la ausencia de conocimientos sobre el uso adecuado de estos métodos es un elemento potencial que determina tanto la ausencia de su uso oportuno, como de la adopción de métodos eficaces (Curtis & Blanc, 1997). En algunos estudios de corte cualitativo se ha podido recabar información sobre el desconocimiento del uso correcto de métodos anticonceptivos entre mujeres y al cual se le atribuye el fracaso que han tenido en la práctica de regular su fecundidad (Acevedo y Sandoval, 2001; Gogna y Binstock, 2017; Gallo et al., 2019).

En este sentido, México vio la necesidad de indagar más sobre el tema de visibilizar el riesgo de mala efectividad por el desconocimiento de cómo emplear correctamente los métodos anticonceptivos. Es por ello que, en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, desde el año 2014 se destina una serie de preguntas sobre el conocimiento funcional de estos. De esta manera, el objetivo principal del artículo es analizar el conocimiento funcional de los métodos anticonceptivos de dos generaciones de mujeres en México y estudiar cómo ciertos factores sociodemográficos influyen en el mismo. Las dos cohortes de mujeres consideradas para este trabajo son: las primeras, mujeres nacidas de 1964 a 1968 (50 a 54 años) y las segundas, de 1989 y 1993 (25 a 29 años). La fuente de información que permite estudiar la prevalencia anticonceptiva, el tipo de método utilizado en la primera relación sexual y el conocimiento funcional de ellos en nuestras cohortes seleccionadas es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2018.

El conocimiento funcional de la práctica anticonceptiva

Estudios realizados en distintos países han revelado que más de la mitad de las mujeres que desean postergar o limitar sus embarazos dejaron de usar o no usaron métodos anticonceptivos por desconfianza a los efectos secundarios, por problemas de salud o por no creer que pudiera quedar embarazada (CONAPO, 2016; Gobierno de la República, 2014; Langer, 2002). Dicha problemática, que afecta en una importante proporción a las adolescentes, se podría evitar si la población tuviera conocimiento funcional de los métodos de regulación de la fecundidad.

Ahora bien, se ha reconocido ampliamente que, como existe un porcentaje considerable de las mujeres en edad fértil que conocen cada uno de los métodos anticonceptivos y además saben cómo se usan, se confirma que no existe una relación directa entre estas dos variables (CONAPO, 2016; CONAPO, 2018).

En esta misma línea de investigación se ha identificado la importancia del tema, para lo que Hill et al. (1959) establecieron una propuesta teórica para entender la comprensión sobre el uso efectivo de métodos anticonceptivos entre las mujeres de Puerto Rico, a principios de los años 60. Sus resultados señalaron que esto dependía de tres factores: los conocimientos que se tenían de estos métodos de regulación de la fecundidad, las condiciones de su uso y la disponibilidad de los mismos.

Así que, para una mejor práctica de planificación familiar entre la población, es esencial el conocimiento funcional de métodos anticonceptivos entre las parejas y los individuos, ya que esto permite emplear y elegir de manera conveniente y acertada el método contraceptivo que mejor resultado les podría dar (Gobierno de la República, 2014; Gobierno de la República, 2015; Mendoza et al., 2009).

El conocimiento funcional de los anticonceptivos varía ampliamente entre las poblaciones, con notables disparidades entre ciertos grupos y más pronunciadamente entre poblaciones más jóvenes, que derivan de un menor acierto y juicio sobre la importancia de usar estos métodos (Gallo et al., 2019; Acevedo y Sandoval, 2001). Por otra parte, se ha determinado que el uso de de estos métodos está vinculado a factores demográficos, sociales, económicos, educativos e ideológicos (Casique, 2008; Maroto et al., 1998; Hill et al., 1959).

Se ha establecido que una de las variables que más se relaciona con las transformaciones afines a los comportamientos demográficos ha sido el nivel educativo (Giorguli et al., 2010). La oportunidad de adquirir los conocimientos y capacidades en el uso correcto de los métodos anticonceptivos se da principalmente entre las mujeres que tienen mayor nivel educativo (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2017).

En México, alrededor de la década de los años setenta del siglo XX, el programa de planificación familiar todavía estaba en una etapa incipiente. Se determinaba que la educación era el elemento clave entre las mujeres para tener conocimiento funcional de métodos de planificación familiar y acceder a los servicios correspondientes (Nazar-Beutelspacher et al., 1999).

Otra de las variables que se ha estudiado ampliamente en Latinoamérica, relacionada positivamente con el conocimiento funcional de métodos anticonceptivos, es el tamaño de la localidad. Las mujeres que residen en áreas más rurales o con menor número de habitantes constituyen un grupo de rezago, presentando menores tasas de uso de métodos. Entre esas usuarias se observa un mayor riesgo de hacer un uso incorrecto de estos (Camarena y Lerner, 2008).

Un determinante primordial para establecer el uso correcto de métodos anticonceptivos es la edad de la mujer. Se ha observado como el empleo y el conocimiento adecuado de estos aumentan a la par que la edad de la mujer (Freeman, 1989). Esto se ha vinculado con la experiencia que adquiere en el uso del método con el paso del tiempo, o bien porque las mujeres con el paso de la edad se motivan a evitar embarazos en relación con los hijos tenidos (Curtis & Blanc, 1997).

Otra variable fundamental en la práctica adecuada de métodos anticonceptivos es la condición de unión. Resulta que ambas variables están altamente correlacionadas, puesto que se ha documentado cómo la utilización de contraceptivos en mujeres sin pareja está asociada a una mayor motivación para evitar un embarazo no deseado, por lo que la posibilidad de usar apropiadamente métodos anticonceptivos es más alta entre ellas (Gobierno de la República, 2014, Gobierno de la República, 2015; CONAPO, 2018).

Finalmente, existe otro factor considerablemente relacionado: el hecho de que las mujeres tengan más de un hijo; ya que se ha observado que estas están más encausadas a evitar un embarazo que aquellas que no tienen hijos y son más propensas a hacerlo a través de la práctica correcta de estos métodos (Curtis & Blanc, 1997).

Metodología

Fuente de información sociodemográfica

La fuente de información utilizada para cumplir el objetivo de este trabajo es la ENADID de 2018. Esta encuesta se encarga de brindar información estadística sobre los componentes principales y secundarios de la dinámica demográfica. En este sentido, ofrece información referente a la fecundidad de las mujeres y temas concernientes a sus preferencias reproductivas, la sexualidad, el uso y el conocimiento de métodos anticonceptivos, entre otros.

Es preciso señalar que en la edición de 2014 fue la primera vez que se preguntó sobre el tema principal de este trabajo: conocimiento funcional de métodos anticonceptivos; en la edición de 2018, las preguntas sobre el funcionamiento de los métodos permanecen sin alteraciones.

Desarrollo

Análisis descriptivo

Para el análisis descriptivo, las variables utilizadas fueron aquellas que hacen referencia al conocimiento y conocimiento funcional de los métodos anticonceptivos, al igual que las variables sociodemográficas que aportan características contextuales para el análisis de los datos como: la condición de unión, el tamaño de localidad, el nivel educativo, el estrato sociodemográfico y la paridez de las mujeres consideradas en el estudio (tabla 1).

Tabla 1 Métodos anticonceptivos y su clasificación, 2018

| Tipo de método | Métodos | |

| Tradicional |

Ritmo, calendario, Billings o abstinencia periódica Retiro o coito interrumpido |

|

| No hormonal |

Condón o preservativo masculino Condón o preservativo femenino Óvulos, jaleas o espumas anticonceptivas DIU, dispositivo o aparato (de cobre) Diafragma |

|

| Hormonal |

Pastillas anticonceptivas Inyecciones o ampolletas anticonceptivas Implante anticonceptivo (subdérmico) o Norplant Parche anticonceptivo Anillo (Nuvaring) Píldora del día siguiente o anticoncepción de emergencia Dispositivo intrauterino con hormonas (Mirena) |

|

| Definitivo | OBT | Operación femenina, OTB o ligadura de trompas |

| Vasectomía | Operación masculina o vasectomía | |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.

Para el análisis del conocimiento funcional de métodos anticonceptivos se empleó la distribución porcentual de las mujeres que sí conocen cómo funciona el método referenciado, según sus características sociodemográficas y el tipo de método, esta última clasificación dividida en 4 categorías: tradicional, no hormonal, hormonal y definitivo (tabla 1). Las dos cohortes de mujeres seleccionadas para este trabajo son las nacidas entre 1964 y 1968, que al momento de la encuesta tenían de 50 a 54 años; y las nacidas entre 1989 y 1993, que al momento de la encuesta tenían de 25 a 29 años.

Análisis multivariado de los factores que influyen para tener conocimiento funcional de métodos anticonceptivos

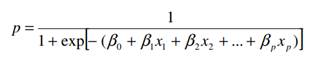

Para llevar a cabo el objetivo de identificar qué factores demográficos, sociales, económicos y reproductivos de las mujeres influyen en tener o no conocimiento funcional de métodos anticonceptivos, se ajusta un modelo de regresión logística binomial. Para construir la variable dependiente (conocimiento funcional de al menos un método) se consideró que las mujeres contaban con este conocimiento cuando respondieran correctamente al uso de al menos un tipo de método anticonceptivo de los que pregunta la encuesta. En la regresión logística binomial, igual que en la regresión lineal simple, el propósito es generar una ecuación lineal para pronosticar la relación entre una variable dependiente de tipo dicotómica (Y), en este caso tener o no conocimiento funcional de al menos un método anticonceptivo, en función de una o más variables independientes (X1, X2, X3....Xp) que se pueden ver en la tabla 2. Y, mediante la forma específica de la representación del modelo logístico binomial, en el que la probabilidad (P) de que las mujeres tengan conocimiento funcional de métodos anticonceptivos se vincula con las variables explicativas de la siguiente manera:

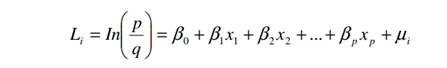

Entonces, si la probabilidad de que las mujeres tengan conocimiento funcional de métodos anticonceptivos es P, la probabilidad de que no lo tengan es q=1- P, y la razón de (P /q) se conoce como razón de probabilidad (Odds ratio/OR), el cual ayuda a una mejor interpretación de los coeficientes β y se define de la siguiente forma:

Mediante la aplicación de logaritmo natural a la función logística se asume una expresión similar a la ecuación de regresión lineal múltiple; donde la primera expresión es el logaritmo natural del riesgo y el segundo término incorpora los coeficientes del modelo y las variables independientes.

Así, la función Li es el logaritmo de la razón de probabilidad lineal en las variables independientes (X) y sus parámetros (β). De modo que la función que predice la probabilidad de que las mujeres tengan conocimiento funcional de métodos anticonceptivos o no se estima de la siguiente forma:

Tabla 2 Variables del modelo de regresión logística para explicar el conocimiento funcional de las mujeres, 2018

| Variables | Valores | Categorías |

|---|---|---|

| Variable dependiente | ||

| Uso funcional | 1 | Sí |

| 0 | No | |

| Variables independientes | ||

| Cohorte de nacimiento | 1 | 1964-68 |

| 0 | 1989-93 | |

| Condición de unión | 1 | Unidas |

| 0 | No unidas | |

| Condición de actividad | 1 | Inactivas |

| 0 | Activas | |

| Tamaño de localidad (habitantes) | 1 | De 100 000 y más |

| 2 | De 15 000 a 99 999 | |

| 3 | De 2 500 a 14 999 | |

| 4 | Menos de 2500 | |

| Nivel educativo | 1 | Sin educación |

| 2 | Básica | |

| 3 | Media | |

| 4 | Superior | |

| Estrato sociodemográfico | 1 | Bajo |

| 2 | Medio | |

| 3 | Alto | |

| Paridez | 1 | 1 hijo |

| 2 | 2 hijos | |

| 3 | 3 hijos | |

| 4 | 4 hijos | |

| 5 | 5 hijos y más | |

| Condición de uso de métodos en la primera relación sexual | 1 | No |

| 0 | Sí | |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.

El conjunto de variables independientes o explicativas son, por una parte, factores demográficos (la cohorte de nacimiento), socioeconómicos (la condición de unión, el tamaño de localidad, el nivel educativo, la condición de actividad, el estrato sociodemográfico) y factores reproductivos (la paridez y la condición de uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual) (tabla 2).

Dada la información metodológica de la ENADID 2018, el estrato sociodemográfico es un acercamiento a las carencias físicas y de equipamiento del hogar, así como a factores relacionados con el nivel educativo y ocupación de los miembros del hogar.

Resultados

En una primera parte de los resultados se relaciona al conocimiento sobre la existencia de métodos anticonceptivos y al conocimiento funcional de estos en dos cohortes de mujeres según sus características sociodemográficas. En la segunda parte, para complementar el análisis descriptivo, se examinan los factores asociados al conocimiento funcional de los métodos anticonceptivos, mediante el ajuste de un modelo de regresión logística.

En México, el grueso de métodos anticonceptivos empleados se concentra en el uso de los denominados no hormonales, como el DIU o el condón masculino, ya que cerca de 1 de cada 2 mujeres de entre 15 y 54 años los usa (figura 1). Del mismo modo, 3 de cada 10 usan los anticonceptivos hormonales como las pastillas o el parche. El otro 20% engloban tanto los métodos definitivos, como los tradicionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.Figura 1 México: distribución porcentual de mujeres de entre 15 y 54 años que usan métodos anticonceptivos, 2018

Uno de los factores más importantes del éxito del uso de métodos anticonceptivos es el conocimiento de la existencia de ellos, pues permite a las mujeres elegir el más conveniente y eficaz respecto a sus necesidades y es, por lo tanto, el primer requisito de acceso a esta práctica.

En la figura 2 se puede observar cómo los métodos que conocen más las mujeres de ambas cohortes de nacimiento son tanto los hormonales como los no hormonales, ya que más de 94% de ellas menciona haber oído hablar de estos.

Por el contrario, los métodos tradicionales son los menos conocidos entre ambas cohortes, pues menos de un 65% menciona haber oído hablar de ellos. Lo que se puede ver, en general, es que el porcentaje de conocimiento en ambas cohortes según el tipo de método es muy parecido.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.Figura 2 México: distribución porcentual de mujeres según conocimiento de métodos anticonceptivos por cohorte de nacimiento, 2018

Ya que el conocimiento de los métodos anticonceptivos está directamente relacionado con las características sociodemográficas de la población, este escenario se puede ver en la tabla 3. Respecto a la condición de unión, se notan muy pequeñas diferencias entre las dos cohortes de mujeres, según el conocimiento que se tiene de cada tipo de métodos anticonceptivos.

Sin embargo, variables como la condición de actividad, el tamaño de localidad, el nivel educativo y el estrato sociodemográfico enmarcan diferencias. A mejor posición, mayor es el conocimiento de todos los métodos. Por ejemplo, son las mujeres de los niveles educativos más altos, las que viven en localidades más urbanizadas, las activas económicamente y las que pertenecen al estrato sociodemográfico alto las que tienen un mejor conocimiento general en esta materia.

El conocimiento de la existencia de estos métodos por parte de las mujeres no implica que conozcan su correcto funcionamiento. Como se puede observar en la tabla 3, las mujeres que respondieron afirmativamente a cada una de las preguntas sobre el funcionamiento correcto de los métodos, se consideran con un conocimiento funcional del método.

Tabla 3 México: porcentaje de mujeres que dicen tener conocimiento de métodos anticonceptivos según las características sociodemográficas de las mujeres por cohorte de nacimiento, 2018

| Tipo de método | OTB | Vasectomía | Métodos hormonales | Métodos no hormonales | Métodos tradicionales | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cohorte de nacimiento | 1964-1968 | 1989-1993 | 1964-1968 | 1989-1993 | 1964-1968 | 1989-1993 | 1964-1968 | 1989-1993 | 1964-1968 | 1989-1993 |

| Condición de unión | ||||||||||

| Unidas | 91 | 89 | 84 | 84 | 96 | 99 | 95 | 98 | 61 | 63 |

| No unidas | 89 | 87 | 82 | 86 | 93 | 98 | 93 | 98 | 60 | 69 |

| Tamaño de la localidad (hab.) | ||||||||||

| De 100 000 y más | 95 | 92 | 90 | 91 | 97 | 99 | 97 | 99 | 72 | 75 |

| De 15 000 a 99 999 | 89 | 89 | 83 | 85 | 95 | 99 | 95 | 98 | 59 | 66 |

| De 2 500 a 14 999 | 88 | 86 | 77 | 82 | 93 | 98 | 92 | 97 | 52 | 61 |

| Menor de 2 500 | 83 | 81 | 69 | 72 | 91 | 97 | 88 | 96 | 36 | 48 |

| Condición de actividad | ||||||||||

| Activas | 92 | 90 | 85 | 89 | 96 | 99 | 95 | 99 | 65 | 73 |

| Inactivas | 89 | 85 | 81 | 79 | 94 | 97 | 93 | 97 | 55 | 55 |

| Nivel de escolaridad | ||||||||||

| Superior y más | 97 | 94 | 96 | 96 | 98 | 100 | 99 | 100 | 88 | 88 |

| Media | 96 | 92 | 94 | 90 | 98 | 100 | 99 | 100 | 80 | 73 |

| Básica | 89 | 81 | 80 | 73 | 94 | 97 | 94 | 97 | 50 | 44 |

| Sin escolaridad | 71 | 52 | 46 | 33 | 80 | 70 | 72 | 66 | 19 | 18 |

| Estrato sociodemográfico | ||||||||||

| Alto | 97 | 94 | 95 | 94 | 98 | 100 | 99 | 99 | 85 | 84 |

| Medio | 92 | 91 | 87 | 89 | 96 | 99 | 96 | 99 | 67 | 73 |

| Bajo | 82 | 78 | 65 | 69 | 89 | 96 | 85 | 94 | 33 | 43 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.

Así, se identifica que el 89% de las mujeres más jóvenes tiene conocimiento funcional del condón masculino, en comparación con el 76% de las mujeres de la cohorte más antigua. A este conocimiento funcional les sigue el DIU, el Norplant y las inyecciones anticonceptivas; siendo siempre las jóvenes las que tienen los mayores porcentajes (figura 3).

Los métodos que tienen un menor conocimiento funcional entre las mujeres son los tradicionales y otros como el parche, los óvulos, las jaleas o la espuma, el condón femenino y las pastillas anticonceptivas, a pesar de ser uno de los más difundidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.Figura 3 México: distribución porcentual de mujeres según conocimiento funcional de métodos anticonceptivos por cohorte de nacimiento, 2018

El conocimiento funcional de los métodos anticonceptivos también depende de los factores demográficos, sociales, psicológicos y motivacionales, lo cual se puede ver en la tabla 4. Las mujeres unidas son las que tienen mejor conocimiento funcional de todos los métodos anticonceptivos, de la misma manera se puede observar cómo las mujeres de localidades urbanas, de mejor nivel educativo, de mejor estrato sociodemográfico y activas económicamente son las que tienen un conocimiento funcional de todos los métodos, sin importar la cohorte de nacimiento.

Tabla 4 México: porcentaje de mujeres con conocimiento funcional de métodos anticonceptivos según las características sociodemográficas de las mujeres por cohorte de nacimiento, 2018

| Tipo de método | Métodos hormonales | Métodos no hormonales | Métodos tradicionales | Píldora día después | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cohorte de nacimiento | 1964-1968 | 1989-1993 | 1964-1968 | 1989-1993 | 1964-1968 | 1989-1993 | 1964-1968 | 1989-1993 |

| Condición de Unión | ||||||||

| Unidas | 90 | 96 | 77 | 89 | 47 | 51 | 40 | 65 |

| No unidas | 84 | 91 | 76 | 90 | 46 | 59 | 46 | 76 |

| Tamaño de la localidad (hab.) | ||||||||

| De 100 000 y más | 92 | 96 | 86 | 96 | 58 | 65 | 53 | 80 |

| De 15 000 a 99 999 | 87 | 95 | 75 | 92 | 46 | 54 | 41 | 71 |

| De 2 500 a 14 999 | 85 | 92 | 70 | 86 | 37 | 48 | 31 | 63 |

| Menor de 2 500 | 81 | 91 | 58 | 78 | 24 | 35 | 21 | 47 |

| Condición de actividad | ||||||||

| Activas | 90 | 95 | 80 | 93 | 52 | 63 | 47 | 77 |

| Inactivas | 86 | 93 | 73 | 85 | 40 | 43 | 36 | 58 |

| Nivel de escolaridad | ||||||||

| Superior y más | 95 | 97 | 93 | 98 | 78 | 80 | 71 | 89 |

| Media | 94 | 96 | 90 | 95 | 65 | 59 | 61 | 76 |

| Básica | 86 | 91 | 71 | 81 | 34 | 31 | 30 | 49 |

| Sin escolaridad | 64 | 63 | 33 | 43 | 10 | 11 | 8 | 18 |

| Estrato sociodemográfico | ||||||||

| Alto | 95 | 97 | 93 | 96 | 76 | 77 | 67 | 86 |

| Medio | 90 | 95 | 69 | 93 | 48 | 58 | 44 | 74 |

| Bajo | 77 | 89 | 53 | 73 | 21 | 30 | 17 | 42 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.

Factores que influyen en la condición de tener un mejor conocimiento funcional de los métodos anticonceptivos

En este trabajo es importante identificar cuáles son los factores demográficos, sociales, económicos y reproductivos que influyen en mayor medida en el conocimiento funcional que se adquiere sobre el método, para lo que se ajusta un modelo de regresión logística (tabla 5).

La experiencia que se adquiere con el tiempo en el uso de ese método, o incluso el uso previo, debería permitir a las mujeres nacidas entre 1964 y 1968 tener un mejor conocimiento funcional de métodos anticonceptivos. Sin embargo, el contexto actual de globalización en el que están insertas las mujeres más jóvenes es más favorecedor para el conocimiento funcional de los métodos anticonceptivos, ya que las mujeres nacidas 25 años antes no tuvieron las mismas oportunidades en esta materia.

De esta forma, se observa que la propensión a tener conocimiento funcional entre las mujeres aumenta casi tres veces más para las de la generación más joven, teniendo como referencia a las de la generación más antigua.

A diferencia de lo revisado en la literatura, la condición de unión como variable explicativa muestra que las mujeres no unidas tienen un 30% de menor conocimiento funcional de métodos anticonceptivos, en relación con las unidas.

La condición de actividad tiene un efecto importante, pues la propensión a tener conocimiento funcional en las mujeres económicamente activas es casi 36% mayor en comparación con las que no son económicamente activas. El tamaño de la localidad es una variable que también explica que, a menor número de habitantes en las localidades de residencia, se tiene un menor conocimiento funcional de los métodos anticonceptivos.

Respecto al nivel educativo se identifica que el conocimiento funcional de métodos aumenta de manera evidente con la escolaridad. De manera que, la propensión de tener conocimiento funcional en mujeres con un nivel educativo básico es 4 veces mayor que en aquellas que no tienen instrucción, mientras que las que cuentan con nivel medio tienen casi 14 veces más. Finalmente, en las mujeres que cuentan con nivel educativo superior es 18 veces más alta en comparación con aquellas sin instrucción.

Tabla 5 México: modelo de regresión logística para explicar el conocimiento funcional de métodos anticonceptivos, 2018

| Variables | OR | Sig. |

|---|---|---|

| Cohorte de nacimiento | ||

| 1964-1968 (ref.) | ||

| 1989-1993 | 2.749 | *** |

| Condición de unión | ||

| Unidas (ref.) | ||

| No unidas | 0.714 | *** |

| Condición de actividad | ||

| Inactivas (ref.) | ||

| Activas | 1.355 | *** |

| Tamaño de la localidad (Hab.) | ||

| De 100 000 y más (ref.) | ||

| De 15 000 a 99 999 | 0.694 | *** |

| De 2 500 a 14 999 | 0.640 | *** |

| Menos de 2500 | 0.720 | *** |

| Nivel educativo | ||

| Sin educación (ref.) | ||

| Básica | 4.360 | *** |

| Media | 13.767 | *** |

| Superior y más | 17.934 | *** |

| Estrato sociodemográfico | ||

| Bajo (ref.) | ||

| Medio | 2.109 | *** |

| Alto | 1.611 | *** |

| Número de hijos | ||

| 1 hijo (ref.) | ||

| 2 hijos | 0.827 | |

| 3 hijos | 0.685 | |

| 4 hijos | 2.509 | |

| 5 hijos y más | 0.271 | |

| Condición de uso de métodos en la primera relación sexual | ||

| No (ref.) | ||

| Sí | 6.406 | *** |

| Constante | 1.946 | |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.

En lo que concierne a la variable estrato sociodemográfico de este estudio, se muestra que la propensión a tener conocimiento funcional en las mujeres aumenta conforme mayor es el estrato, en comparación con aquellas que pertenecen al estrato más bajo.

La propensión a tener conocimiento funcional entre las mujeres que en la primera relación sexual han usado algún método anticonceptivo es 6 veces más alta en comparación con aquellas que no emplearon métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. Este resultado puede mostrar que las mujeres con una condición de uso de anticonceptivos en la primera relación sexual tienen un mejor conocimiento funcional de los métodos, lo cual puede ser consecuencia de la práctica del uso previo que han tenido y de la información recibida previamente respecto al tema.

Por último, en el modelo, el efecto de la paridez en el conocimiento funcional no resultó ser significativo en comparación con los demás factores introducidos, lo cual nos señala que no existen diferencias significativas entre la categoría de referencia y las otras categorías.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo fue explorar el conocimiento funcional sobre los métodos de regulación de la fecundidad de dos generaciones de mujeres en México y estudiar cómo ciertos factores sociodemográficos influyen en este conocimiento, usando como base de la información la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018.

Las mujeres de la cohorte más antigua bien podrían representar ser las madres de las mujeres de la cohorte más joven, por lo que estaríamos observando cambios de comportamiento entre madres e hijas en México.

Con el paso de los años la presencia de las mujeres en la vida pública se ha ido modificando y con ello las relaciones en su forma de sentir, actuar y pensar (Lipovetsky, 1999; Lipovetsky, 1994). En este sentido, se ha ido adaptando e incluso haciendo cada vez más necesario el conocimiento correcto del uso de los métodos anticonceptivos modernos. En paralelo, también se han modificado los ideales de las mujeres, puesto que todo lo que engloba la práctica anticonceptiva se ha visto como el medio principal con el que se puede postergar la maternidad o inclusive evitarla (CONAPO, 2016). Esto es evidente en los resultados antes presentados, donde se observa que las mujeres están cada vez más familiarizadas con el conocimiento de los métodos de regulación de la fecundidad.

Un factor determinante en el uso de anticonceptivos es el conocimiento funcional de los mismos; tanto las mujeres jóvenes como las más adultas mencionan conocer métodos anticonceptivos, en su mayoría los hormonales y no hormonales, y en menor medida los tradicionales.

En las mujeres de la cohorte más joven se observó un mayor conocimiento funcional de métodos anticonceptivos respecto a la generación más antigua. El método del que mejor saben su funcionamiento es el condón masculino, un resultado ya referido por otras investigaciones, pues 89% de las mujeres más jóvenes tienen un conocimiento funcional y en las mujeres más adultas este es de 76%. Le sigue el DIU, con un 84% y un 78%, respectivamente.

Los métodos de los que menos se conoce su uso correcto son: óvulos, jaleas o espumas, con un conocimiento funcional de 12% en la cohorte joven y un 15% en la generación mayor. Además, el parche anticonceptivo fue conocido solo por 22% de las mujeres jóvenes y 10% de las adultas.

El conocimiento funcional también está determinado por las características sociodemográficas de cada mujer. Reafirmando lo revisado en la literatura, entre las variables del estudio se percibieron diferencias considerables en cuanto a este conocimiento, en el caso de las mujeres que tienen nivel educativo alto, que viven en una localidad urbana, que son económicamente activas y que pertenecen a un estrato sociodemográfico alto. En todos estos casos son estas mujeres las que saben mejor el cómo se usan y funcionan correctamente los métodos anticonceptivos. Otra de las características que también influye, aunque en menor medida, es el estar unida. Es considerable la presencia de estas características, y por ende un mayor conocimiento funcional de métodos anticonceptivos, en las mujeres de la generación más joven.