Introducción

La vacunación constituye uno de los mayores logros alcanzados por la salud pública. Con la excepción del suministro estable de agua potable, ninguna otra intervención de salud ha tenido el impacto de esta para reducir la prevalencia de las enfermedades infecciosas.1 Es la acción de salud con un mejor balance costo-beneficio, al disminuir los costos en tratamientos y hospitalizaciones, y reducir las incapacidades y la improductividad. De este procedimiento se obtiene un resultado colectivo: la inmunidad poblacional, que beneficia, incluso, a aquellos individuos que hayan quedado sin proteger, al interrumpir la cadena de transmisión.2

Para un investigador, identificar los problemas sociales de su rama entraña reconocer cómo influyen su saber y quehacer en el sector de la realidad socio en que actúa.3,4

En Cuba, antes de 1959, solo se aplicaba en el país con cierta regularidad la vacuna contra la tuberculosis y la cobertura a nivel nacional no superaba el 5 %. En 1962 se implementó el programa nacional de vacunación (PNI), y en ese mismo año se llevó a cabo la primera campaña de vacunación para prevenir poliomielitis, tétanos, difteria y tosferina. Hasta 1995 se eliminaron la poliomielitis, el tétanos neonatal, el síndrome de rubeola congénita, la parotiditis, el sarampión y la rubeola. En 1988 se incluyó la vacuna antimeningocóccica BC; y en 2000, la vacuna HiB para la prevención de enfermedades por Haemophylus influenzae. Ambas producidas en Cuba y únicas de su tipo a nivel mundial.5,6

El PNI previene hoy trece enfermedades. Este fue auditado y evaluado por la OPS y la OMS en 2004 con resultados de excelencia. Al menos tres de las vacunas que incluye, se producen en Cuba.7

En los últimos cinco años a nivel nacional las coberturas vacunales han oscilado entre 95 % y 100 %. Cabe preguntarse: ¿están todos los niños vacunados realmente inmunizados?, ¿depende esto del conocimiento de los profesionales relacionados con la vacunación?8

La vacunación requiere de un sistema inmune competente que ofrezca una respuesta satisfactoria al inmunógeno inoculado en el organismo y que, a la vez, no provoque daño o enfermedad en el individuo receptor.9 Si no se tiene esto en cuenta, un individuo podría ser vacunado y no quedar realmente inmunizado. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes con tratamiento inmunosupresor o que reciben productos que contienen inmunoglobulinas, como los hemoderivados.10

Al servicio de inmunología ha acudido frecuentemente el personal relacionado con la vacunación, con interés en recibir cursos de actualización al respecto en edades pediátricas.

La existencia de niños vacunados que teóricamente no quedaron inmunizados genera las implicaciones siguientes:

La aparente insuficiencia del esquema de vacunación para prevenir enfermedades como la rubeola, la cual tuvo un brote en la ciudad de Bayamo en 2016, o el sarampión, con casos en 2020; y el insuficiente nivel de conocimiento por parte de los pediatras, residentes y especialistas en MGI y enfermeras de los vacunatorios sobre hechos que no contraindican la vacunación y otros que, de coexistir con esta, la inactivan.

La afectación de los niños, por aplicarse vacunas en momentos en los cuales no cumplan con la función inmunizante para la que se conciben. Esto origina que se den como inmunizados y se contemplen como una meta cumplida.

El grado de insatisfacción que pueda generar el alza de enfermedades que se consideraban erradicadas. La implicación de la aparición de casos de una enfermedad, a pesar de la existencia de vacunas, ante la negativa a cumplir con el esquema oficial de vacunación.

Inversión de presupuesto para el tratamiento de las enfermedades, para el enfrentamiento de la epidemia y para restablecer las coberturas vacunales reales.

De este modo, el objetivo de este trabajo fue describir las implicaciones sociales, económicas y éticas relacionadas con la existencia de vacunas teóricamente no inmunizantes, debido al insuficiente nivel de conocimiento por parte del personal de la salud relacionado con la vacunación.

Métodos

Se emplearon los resultados de un estudio de intervención educativa en edades pediátricas en el Policlínico “13 de marzo” en el 2019 y su actividad práctica. La muetra y el universo coincidieron y quedaron constituidos por 16 profesionales (12 licenciados en enfermería y 4 especialistas en pediatría) y 52 niños no vacunados o con atraso vacunal.

Se realizó una encuenta antes y después de la intervención educativa y se empleó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, con índice de confianza del 95 %. En la actividad práctica de la estrategia de intervención se identificaron niños no vacunados o con atraso vacunal (52 niños) y vacuna no inmunizante (44 dosis), y se interconsultaron por especialistas en MGI, pediatría e inmunología, que participaron en la estrategia.

Se emplearon frecuencias absolutas y relativas. Se revisaron los programas de estudio de sangre y sistema inmune y curso propio, y vacunas del plan D de la carrera de medicina, así como el plan de estudio en su conjunto y documentos sobre el currículo en la carrera de enfermería.9,11,12

Definiciones útiles

A continuación aparecen algunas definiciones que fueron de utilidad para el estudio:

Paciente teóricamente inmunizado: paciente que recibió todas las dosis correspondientes al esquema, sin que estas concomitaran con Hebertrans, o uso con más de 15 días de intervalo, con hemoderivados o intacglobín o uso con más de 2 meses de intervalo, o la antipolio y PRS si no se administraron con esteroides o uso en un intervalo mayor de un mes.

Paciente teóricamente no inmunizado: incluye posibilidades de esquema incompleto o ninguna vacuna del esquema, o paciente vacunado con esquema completo, pero fueron administradas junto a Hebertrans con menos de 15 días de intervalo, con hemoderivados o intacglobín con menos de 2 meses de intervalo, o la antipolio y PRS si se administraron con esteroides en un intervalo menor de un mes. Se tuvo en cuenta lo siguiente:

Aspectos éticos

Se cumplió con el principio de respeto a las personas, al comunicar los objetivos que se perseguían con este trabajo a todos los factores encargados de la aprobación de la investigación, así como a los que, de una forma u otra, participaron en su desarrollo: trabajadores y personal médico, los cuales debían mostrar su voluntad para colaborar en la recogida de información relacionada con el tema para ser incluidos en el estudio.

Resultados

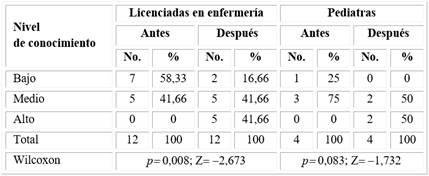

El logro de una correcta aplicación de la ciencia para el beneficio social resulta posible si el personal de salud tiene adecuados conocimientos al respecto.13,14 La tabla 1 muestra el nivel de conocimiento en pediatras y enfermeras de los vacunatorios sobre aspectos relacionados con vacunación en esta área. En las segundas el nivel bajo de conocimiento disminuyó de un 58,33 % a un 16,66 %, y el nivel alto de conocimientos aumentó de 0 a 41,66 %. En los pediatras, el 100 % quedó ubicado después de la intervención entre nivel medio y alto con 50 % en ambos casos.

Tabla 1 Nivel de conocimientos de los pediatras y enfermeras de los vacunatorios sobre la vacunación en edades pediátricas. Policlínico “13 de marzo” (2019)

Fuente: Base de datos.

Los problemas del conocimiento mostrado pueden ocasionar diferentes consecuencias; una de ellas es el atraso vacunal. Sus principales causas se muestran en la tabla 2.

Tabla 2 Causas de atraso vacunal. CMF 1-4. Policlínico “13 de marzo” (Bayamo, 2019)

| Causas de atraso vacunal | Frecuencia absoluta | Frecuencia relativa (%) |

|---|---|---|

| Catarro común | 9 | 17,30 |

| Administración de antibiótico | 8 | 15,38 |

| Fenilcetonuria alterada | 2 | 3,84 |

| Pretérminos | 18 | 34,61 |

| Bajo peso | 15 | 28,84 |

| Total | 52 | 100 |

Fuente: Historias clínicas.

En orden de frecuencia, las cinco causas de atraso vacunal fueron nacimiento pretermino, bajo peso al nacer, catarro común, administracción concomitante de antibioticos y prueba de fenilcetonuria alterada.

Otra consecuencia palpable del nivel de conocimiento detectado, se evidencia en la tabla 3, donde se exponen las principales causas de inactivación vacunal, con el uso concomitante de esteroide como la mas frecuente.

Tabla 3 Causas de inactivación vacunal teórica. CMF 1-4. Policlínico “13 de marzo” (Bayamo, 2019)

| Causas de inactivación vacunal teórica | Frecuencia absoluta | Frecuencia relativa (%) |

|---|---|---|

| Intacglobín | 10 | 11,4 |

| Hebertrans | 2 | 2,29 |

| Gammaglobulinas | 3 | 3,44 |

| Sangre y hemoderivados | 6 | 6,89 |

| Esteroides | 23 | 26,43 |

Fuente: Historias clínicas.

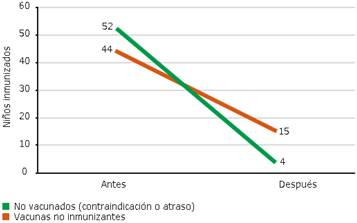

Como parte de la investigación se realizó una actividad práctica que arrojó una disminución de los casos de niños no vacunados y de los que, aún habiéndose vacunado, no debieron quedar inmunizados por eventos inactivantes. Se recuperaron 48 niños no vacunados y 29 vacunaciones no inmunizantes (fig.).

Discusión

Son precisamente los pediatras y las enfermeras de los vacunatorios los que indican o ejecutan, respectivamente, la vacunación, y los que logran la adherencia de la población a los esquemas vacunales. El resultado mostrado de modo resumido en 2016 manifiesta un bajo nivel de conocimiento sobre vacunación en países europeos y de la Liga Árabe antes de una intervención internacional, lo que coincide con el insuficiente nivel de conocimiento hallado antes de aplicar la estrategia de intervención expuesta.11,12

En Europa, entre el 2018 y 2019, se reportó un 32 % de oportunidades perdidas para vacunar por falsas contraindicaciones.11

Se detectó déficit de conocimiento en profesionales de la salud en Canadá, en cuanto a esquema de vacunación y a sus bases, en especial a las contraindicaciones y a la relación de las vacunas con las alergias. En cuanto a contraindicaciones resultó común incluir hechos que no lo eran, así como desconocer los reales. Específicamente, se describió desconocimiento de las vacunas en pacientes con inmunodeficiencias primarias o secundarias ante el consumo de inmunodepresores.12

El caso de la postergación de las vacunas por pretérmino puede explicarse por una extrapolación incorrecta a estos de la contraindicación para vacunar que es válida para los bajo peso. De manera similar, en el catarro común, los inmunógenos presentes en la vacuna son diferentes a los inmunógenos de la enfermedad viral, y si el proceso inflamatorio está bajo control no repercute en el proceso de vacunación. En el caso de una prueba de fenilcetonuria positiva, los trastornos del metabolismo en cuestión no se asocian con inmunodeficiencias; además, la mayoría de las vacunas, por ser no replicativas, se pudieran aplicar aún si dicha relación existiese.

Está demostrado que en los recién nacido preterminos (RNP) el cumplimiento de los calendarios de vacunación se retrasa. La mayoría de los retrasos del esquema de inmunizaciones se produce en los primeros seis meses de vida y se explican, en la literatura internacional, por el temor no justificable o desconocimiento sobre la seguridad y reactogenicidad de las vacunas en estos niños, que ocurre en la mayoría de los casos.13,14

El bajo peso al nacer esta teóricamente asociado a los eventos adversos a las vacunas. En Cuba el bajo peso constituye causa de contraindicación temporal de la vacunación. En 2015 en Estados Unidos se realizó un estudio en niños bajo peso frente a diez de las vacunas rutinariamente incluidas en los esquemas de vacunación,15,16 que arrojó resultados similares a los mostrados en la presente investigación.

En cuanto al uso de antibióticos concomitantes con la vacunación, se ha evolucionado desde una época en la que no se administraba vacuna junto a ninguno, hasta la actualidad en la que casi ningún antimicrobiano contraindica la vacunación. No obstante, aún existen algunos con los que están establecidas ciertas regulaciones, pero estas no se emplean en Cuba.

No se encuentran estudios sobre la vacunación en pacientes con fenilcetonuria o con pruebas diagnósticas para esta enfermedad alterada. Existe bibliografía internacional que plantea que en enfermedades metabólicas que afecten al SNC, si estas se encuentran compensadas y no concomitan con inmunodeficiencias, el esquema vacunal se mantiene normal.17

Del total de vacunas que teóricamente deben haber disminuido o anulado su efecto, una parte importante fue por el uso concomitante de esteroides. Las pautas indican que no deben administrase esteroides junto a vacunas replicativas, pues se puede revertir la vacuna y causar la enfermedad o se puede inactivar la vacunación. En todos estos casos, la administración de vacunas atenuadas debe retrasarse 1-3 meses después de la finalización de cualquiera las pautas mostradas.11

En estudio realizado en niños asmáticos y reportado a la OMS se comprobó que los esquemas vacunales se atrasaban en el 10 % del total de los casos. Sin embargo, al analizar específicamente a los que empleaban con frecuencia esteroides sistémicos, los esquemas se atrasaron en el 100 %. Esto resultados no coinciden con los de esta investigación.1

La inmunidad pasiva que confiere la administración de inmunoglobulinas o hemoderivados portadores de anticuerpos puede contrarrestar la respuesta inmunitaria a las vacunas víricas atenuadas parenterales (SRP, anti varicela, OPV).18

En un estudio realizado en Alemania se tomó como punto de partida que las estadísticas arrojaban el uso de inmunoglobulinas y de extractos dializables de linfocitos como causas de atraso importante de la vacunación, y se procedió a comprobar molecularmente la interferencia. Se obtuvo que las inmunoglobulinas empleadas subcutáneas interferían con el desarrollo de la respuesta anticorpal posvacunal, hasta dos meses posteriores al tratamiento. En el caso de los extractos dialisables, en algunos pacientes no produjeron interferencia; y en otros, a los 21 días esta desaparecía.19 El estudio alemán corrobora el sustento teórico asumido, pero difiere del resultado de la presente investigación.

En niños con trastornos de la coagulación, sometidos a transfusiones frecuentes, se habían medido respuesta a anticuerpos posvacunales que eran bajos, lo que suscitó planificaciones vacunales especiales para estos pacientes.20

La cobertura vacunal en Cuba y el resto del mundo incluye el cálculo de pacientes vacunados contra los que debían vacunarse. Este cálculo da por sentado que todo niño vacunado fue inmunizado, lo que no es real y contribuye a estar tranquilos, confiados en las elevadas coberturas vacunales cuando realmente la cobertura de inmunización no se muestra todo lo protectora que pudiera ser para la población infantil.

Otros estudios a nivel mundial cuestionan el modo de calcular la cobertura vacunal; se basan en que esta se calcula por general al año y los 23 meses, al considerar si ya se tienen puestas las vacunas correspondientes y no el momento de administración, lo que enmascara el atraso vacunal. Se discutió este último aspecto, pero en realidad con respecto a la modificación de la inmunogenicidad vacunal y su inclusión o no en los porcentajes de cobertura vacunal no se encontró ninguna bibliografía.21

El atraso vacunal tiene consecuencias que entrañan, puntualmente, un riesgo biológico importante. Este se reporta en todas las naciones y se asocia con bajos niveles socioeconómicos.17 Pero tanto el atraso vacunal como la falta de vacunacion tienen tambien implicaciones sociales, economicas, éticas y educacionales que se analizarán a continuación.

El análisis de la necesidad y de las implicaciones sociales

La no correspondencia de la cobertura vacunal reportada con la inmunización real de la población en edades pediátricas constituye por sí sola un importante problema social.

Una de sus causas es la insuficiencia en el nivel de conocimiento de las personas relacionadas con el proceso de vacunación. Esta situación conlleva a: vacunación en momento inadecuado, pérdida de contactos útiles para vacunar, inactivación de las vacunas administradas, afectación de poblaciones más vulnerables socioeconómica y biológicamente, reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunas que fueron erradicadas como la rubeola y el sarampión, y en el caso de Cuba la posibilidad de que aparezcan en particular las prevenibles por vacunas PRS y, en menos medida, por antipolio.

La salud, en especial la formación de sus profesionales pediatras y enfermeras, en la que se incluye la vacunación en la infancia, no pueden mantenerse invulnerable frente a los cambios y debe adaptarse con originalidad a la nueva realidad global.22,23

En el contexto epidemiológico actual, con respecto a la COVID-19 tiene importancia preparar a la población para la aceptación de la vacuna como arma que finalmente debe frenar la pandemia.

Se vislumbran nuevos modos de actuar en los procesos formativos. La educación en ciencia-tecnología y sociedad permitirá reenfocar a estos profesionales en sus propias disciplinas y especialidades, y reinterpretar el objeto de su profesión, los conocimientos, las habilidades y los valores que deben construirse en su proceso formativo.16,24

Se considera prudente analizar las implicaciones sociales relacionadas con la educación de pregrado y posgrado en estos temas.

Conllevan al tratamiento inmunoprofiláctico inadecuado de niños inmunodeficientes, al privarlos de vacunas no replicativas del esquema cubano de vacunación:

La falta de vacunas en niños inmunocompetentes por situaciones como el catarro común o el hecho de estar tomando antibióticos, sin que sean contraindicaciones reales de la vacunación y que conllevan a atraso vacunal.

La falta de programas de pregrado relacionados con inmunología y con vacunación, que ya fue reconocida por el MINSAP. Se incluyeron en segundo año de la carrera de medicina en el curso 2017-2018 las asignaturas Sangre y Sistema Inmune y Curso Propio de Vacunas. Lamentablemente, esta medida se pondrá en práctica a partir de 2022, cuando se gradúen los estudiantes que cursaron el segundo año en 2017-2018.

La no existencia en el posgrado de Pediatría y Medicina General Integral de aspectos básicos sobre la fundamentación teórica de la vacunación, que permite razonar y tomar actitudes contextualizadas para cada caso.

La superioridad en las bases teóricas de los estudiantes que en el curso 2020-2021 transcurrieron por quinto, cuarto, tercero y segundo años con respecto a sus profesores que no recibieron los contenidos de vacunas ni de inmunidad en su formación. Además de que los que se forman bajo el seno de los especialistas actuales también continuarán con el déficit de conocimiento en estas áreas.

En Cuba el acceso a los servicios de salud está garantizado y el esquema de vacunación permite la inmunización completa de nuestros infantes.

Aspectos éticos implicados

Las implicaciones éticas relacionadas con el insuficiente conocimiento en términos de vacunas que llevan a la inactivación teórica de la vacunación son: el cuestionamiento de las bases teóricas de nuestras especialistas, la falta de confianza de la población en los profesionales de la salud, y la sobrecarga de algunas especialidades como inmunología y alergia para valorar casos de vacunación, lo que aleja aún más las consultas para casos que realmente requieren de la valoración de estos especialistas.

Finalmente, el análisis de la situación problemática y su identificación conducirá a la elaboración y propuesta de una nueva forma para calcular la cobertura vacunal. Se propone, desde la teoría, calcular coberturas de inmunización real, en las que no se contemplen como inmunizados a los niños vacunados, cuya vacunación coincidió con eventos que inactivan o disminuyen la vacunación. Esta propuesta tiene una implicación social, pues se trabajaría con índices estadísticos reales. Además, al exponer al mundo los logros de Cuba en vacunación, estos serían más sólidos e irrebatibles. En verdad se desea evitar la concomitancia de vacunación y eventos inactivantes, para lo cual se consideran útiles intervenciones como la realizada, y mantener la educación en vacunas en pregrado y posgrado.

Existen diferencias entre la población infantil vacunada y la realmente inmunizada, lo que está relacionado con el insuficiente nivel de conocimientos detectado en el personal relacionado con la vacunación, y constituye un problema social porque las estadísticas con las que se trabajan y se planifican los recursos de salud no se corresponden con la realidad.

La aplicación de la intervención educativa sobre vacunación en la infancia resultó efectiva al lograr elevar el nivel de conocimientos de los profesionales de la salud relacionado con la vacunación, lo que tributará a la mejor correspondencia entre vacunación e inmunización.

La universidad tiene en su centro la formación de los profesionales, como depositarios y promotores de esa cultura. En consecuencia, la formación de estos profesionales, a través del pregrado y el posgrado, se desarrolla como respuesta a las demandas de la sociedad; una de esas demandas, evidenciada durante la pandemia de COVID-19, está relacionada con los principios de la vacunación y su correcta aplicación e impacto.