Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Cuban Journal of Agricultural Science

versión On-line ISSN 2079-3480

Cuban J. Agric. Sci. vol.52 no.3 Mayabeque jul.-set. 2018 Epub 01-Sep-2018

Ciencia Animal

Manejo mejorado del Panicum maximum vc. Likoni. Su efecto en la respuesta productiva y económica de novillas de raza Siboney (5/8 Holstein y 3/8 Cebú)

1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Bordenave, Buenos Aires, Argentina, Ruta Pcial. 76 km. 36.5 (8187) Bordenave. Buenos Aires, Argentina

2Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba

La producción ganadera se desarrolla en Cuba y en el resto de América Latina y el Caribe, especialmente, en regiones adversas (clima y suelo) para producir forrajes, desplazada por la agricultura. En las regiones tropicales y subtropicales, se busca, generalmente, mayor producción de forraje por hectárea, independientemente de su calidad. De ahí que, los objetivos de este estudio sean evaluar la producción y calidad de Panicum maximum vc. Likoni en diferentes estados de madurez y determinar estrategias de manejo que permitan producir más carne con el menor costo posible. Para ello, se evaluó el manejo tradicional con respecto al manejo mejorado. Se entiende por manejo tradicional el pastoreo de los forrajes tropicales, sin eliminar el pasto viejo de la campaña anterior (época de sequía); en parcela para varios días de duración (moderada a baja carga animal); en inicio del pastoreo desde 1.0 a 1.2 m de altura, con suplementación adicional baja o sin ella. El manejo mejorado propone cortar el forraje viejo de la campaña anterior (± 40-50 % muerto) hasta 20-25 cm de altura, a los 45-60 d previos al inicio de la nueva campaña, con chapeadora o con los dientes del animal, para facilitar un rebrote sano y de buena calidad desde 0.40 hasta 1.0 m de altura con chapeado del forraje remanente, en caso de ser necesario, alta carga animal y baja proporción de un concentrado proteico adicional o sin ella, con expeller de soya. El experimento se realizó en el Instituto de Ciencia Animal (ICA) de la República de Cuba, con novillas de la raza Siboney. Se evaluó la producción y calidad del forraje, la producción de carne individual y por hectárea y el costo de producción. Se concluye que los resultados de los análisis nutricionales, productivos y económicos del ensayo estuvieron a favor del manejo mejorado con respecto al tradicional. Se recomienda profundizar estas líneas de investigación, con el propósito de mejorar aún más los resultados obtenidos.

Palabras-clave: Panicum maximum vc. Likoni; calidad; producción de carne; manejo mejorado y tradicional

En los países tropicales y subtropicales, la producción de carne y leche se sustenta, básicamente, con gramíneas C4, acompañadas por leguminosas típicas de zonas cálidas (forrajeras, arbustivas y arbóreas). Estos forrajes frescos, especialmente las gramíneas, están expuestos a condiciones ambientales estresantes, propias de esas regiones: altas temperaturas, radiación y humedad que varían los diferentes indicadores químicos (valores de proteína bruta de moderados a bajos, digestibilidad, carbohidratos solubles y almidón, y valores de FDN, FDA y lignina de moderados a altos) (Del Pozo 2004 y van Soest 2012). Esto afecta, significativamente, los indicadores productivos y económicos de los sistemas ganaderos (Rearte 2010).

En general, los pastos tropicales (C4) se utilizan de dos formas diferentes: para corte o en pastoreo directo. El manejo tradicional (MT) de estos forrajes, para pastoreo directo como para corte, se compone de tres principios básicos: 1) el material viejo del ciclo vegetativo anterior (época de sequía o fríos con heladas) no se elimina con desmalezadora o chapeadora; 2) se comienza a pastorear o cortar con máquinas, cuando las plantas alcanzan más de 1.20 m de altura; 3) normalmente, no se hace pastoreo intensivo (3-7 d de intervalo) con cercas eléctricas, sin malezas o con chapeo oportuno. Tampoco se realiza cortes intensivo o periódico, cuando se emplea pastoreo mecánico.

Con el MT, las plantas tropicales (C4) tienen los indicadores energéticos-proteicos muy desbalanceados. En estas condiciones, la calidad del forraje no es adecuada para alcanzar altas producciones de carne o leche (>0.500 kg de carne/animal/d o > 12 L de leche/vaca/d, respectivamente).

El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta productiva y económica de novillas Siboney en pastoreo directo de Guinea Likoni con manejo tradicional (MT) con respecto al manejo mejorado (MM), con la adición o no de un concentrado proteico (expeller de soya) y en bajas proporciones (700 a 800 g de PB/animal/ d).

Materiales y Métodos

El Instituto de Ciencia Animal (ICA) se encuentra ubicado en los 22°53’ de latitud norte y 82°02’ de longitud este, en la provincia Mayabeque, a una altura de 80 msnm, a 60 km de la Ciudad de La Habana, Cuba.

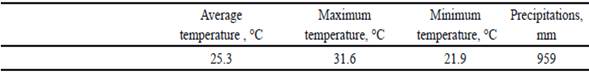

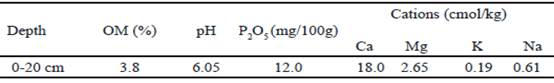

En las tablas 1 y 2 se presentan las características físico-químicas del suelo y las variables climáticas (precipitaciones y temperaturas) presentes durante el ensayo.

En este experimento se utilizaron diez novillas de la raza Siboney (5/8 Holstein y 3/8 Cebú) en pastoreo directo de Panicum maximum vc. Guinea Likoni, en monocultivo ubicado en el área de desarrollo del ICA.

El pasto se sembró en el 2000, con densidad de siembra de 7 kg/ha. No recibió fertilizante ni riego complementario. La superficie de Panicum maximum vc. Guinea Likoni fue de 22 ha, distribuidas en tres tratamientos con 30 novillas de raza Siboney (5/8 Holstein y 3/8 Cebú) de 187.67 ±11.66 kg PV inicial/ animal. El experimento se extendió durante 91 d, desde el 30 de mayo al 29 de agosto de 2014 (temporada de lluvias). La unidad experimental fue el animal.

Se evaluaron los tratamientos siguientes: T1) manejo tradicional sin concentrado proteico complementario (MTsc); T2) manejo mejorado sin concentrado proteico complementario (MMsc); T3 manejo mejorado con concentrado proteico complementario (MMcS).

T1 (MTsc). No se desmalezó ni chapeó previo al ensayo. La superficie asignada fue de 9 ha. Se realizó pastoreo extensivo sin cerca eléctrica. La superficie se dividió en dos cuartones o parcelas de 4.5 ha c/u. Los animales permanecieron en cada cuartón más de 30 d. El rango de pastoreo (altura) fue de 1.0-1.2 m (inicial) hasta 1.6-1.8 m (final); el peso vivo promedio, de 221.5 kg/cabeza, y la carga animal de 1.1 cabezas/ha (243.7 kg PV/ha, promedio ensayo).

T2 (MMsc). Se eliminaron las malezas o se chapeó a los 45 d previos al inicio del ensayo. La superficie asignada fue de 6 ha. Se realizó pastoreo intensivo con cerca eléctrica con rotación semanal (7 d). El rango de pastoreo fue de 0.4 m (inicial) hasta 0.8-1.0 m (final); el peso vivo promedio, de 221.1 kg/cabeza y la carga animal, de 1.67 cabezas/ha (equivale a 369.24 kg PV/ha, promedio ensayo).

T3 (MMcS). Se desmalezó o chapeó a los 45 d previos al inicio del ensayo. La superficie asignada fue de 5 ha. Se realizó pastoreo intensivo con cerca eléctrica con rotación semanal (7 d). Se suplementó con expeller de soya (±0.5% del PV) como concentrado proteico complementario. El rango de pastoreo fue desde 0.4 m (inicial) hasta 0.8-1.0 m (final); el peso vivo promedio de 225.4 kg/cabeza y la carga animal de 2.0 cabezas/ha (equivale a 450.8 kg PV/ha, promedio ensayo).

A los tres tratamientos se les suministró una ración base para asegurar un nivel mínimo proteico, energético y de minerales, debido a que se utilizaron animales recién destetados y en pleno crecimiento (pre-ceba).

La ración base estuvo compuesta por una mezcla de expeller o torta de soya, miel de caña de azúcar y minerales. Se suministró a razón de 1 kg ración/cabeza/d (±0.5% del PV). La composición química fue de 19.2 % PB; 2.78 Mcal EM/kg MS y 76.8 % de digestibilidad. A su vez, al tercer tratamiento se suministró de forma adicional, a razón de 1 kg de expeller de soya (± 0.5% del PV) (47.5% PB, 2.93 EM/ kg MS y 81% de digestibilidad) como concentrado proteico complementario.

Los indicadores analizados fueron la proteína bruta (PB), fibra detergente neutra y ácida (FDN y FDA), digestibilidad de la FDN, lignina detergente ácido (LDA). El análisis químico de las diferentes muestras se realizó en el laboratorio de ICA. Las técnicas utilizadas fueron: MS (secado a 60°c peso constante), PB (AOAC 2005), FDN y FDA (Van Soest 1994 con equipo ANKOM) y LDA (Goering y Van Soest 1970).

Para determinar la calidad del forraje consumido por los animales se utilizó la técnica de muestreo de corte manual en cada tratamiento. El corte manual se realizó simulando el corte que hacen los animales (Gallegos 2010). El intervalo entre corte fue cada ± 30 d, en el mismo día que se medió oferta y rechazo. Esta técnica consiste en cortar el forraje con la mano a la altura que consumen los animales, respetando el remanente dejado por ellos. En cada parcela (tratamiento) y cada cuatro semanas, se extrajeron seis submuestras cortadas con la mano. Estas se dividieron en dos grupos, integrados por tres submuestras compuestas/grupo/tratamiento.

Cada una de estas muestras compuestas (mínimo ±200 gramos de MV/tratamiento/ repetición/ muestreo) se pesaron en fresco (MV). Luego, se secaron en estufa a 60°C hasta alcanzar peso constante (MS). Posteriormente, se llevaron al laboratorio en bolsas de nailon identificadas (fecha de muestreo, tratamiento y repetición) para proceder a los diferentes análisis químicos.

Se midió la oferta de forraje (kg MS/ha), que se determinó por corte, cada 30 d, desde el momento en que ingresaron los animales al ensayo hasta su finalización. Para ello se arrojaron al azar 10 marcos de 1 m2 c/u por tratamiento el día de pesar los animales, siguiendo una transecta en la franja de pastoreo, previo al ingreso de los animales.

Para no afectar la disponibilidad de pasto en la parcela siguiente en que estuvieron los animales, se cortó con cuchillo a 10 cm de altura del suelo en una franja ubicada más adelante. El pasto (fresco), tal como se obtuvo, se pesó en el mismo sitio experimental. Este dato representó la oferta de forraje medido en kg MV/ ha/tratamiento/muestreo. Se tomó una porción de pasto (±200 gramos de MV/repetición) y se secó en estufa a 60 ºC, hasta alcanzar peso constante para determinar el porcentaje de MS. De esta forma, se obtuvo la oferta de forraje, pero medido en kg de MS/ha/tratamiento/muestreo.

Para el forraje rechazado se empleó la metodología antes referida. Se trató de medir la oferta en el mismo día, en una parcela nueva, y el forraje rechazado en la última parcela pastoreada. Para ello, se cortó a 10 cm del suelo en los diez marcos arrojados al azar, siguiendo una transecta.

El forraje se pesó en el mismo sitio y se llevó al laboratorio para hacer MS. De esa forma, se obtuvo el dato de los kg MS/ha/tratamiento/muestreo del forraje rechazado por los animales mediante la fórmula siguiente:

Consumo de forraje por animal (CMS). Se determinó por diferencia entre oferta y rechazo (kg MS/ ha), multiplicado por la superficie asignada por animal y por día. El resultado se dividió por los metros cuadrados que tiene una hectárea. Se expresó en kg MS/cabeza/d.

Asignación de forraje y manejo del pasto. La superficie asignada a cada animal fue en función de los requerimientos y disponibilidad de pasto. Se expresó en kg MS cada 100 kg PV/d. El manejo del pasto se realizó con cerca eléctrica, con cambios cada 5 ó 6 d.

Eficiencia de conversión (E Cv). Es el cociente entre el consumo diario de MS y la ganancia diaria de peso, media, expresados en kg de alimento/kg producido.

Producción de forraje digestible y aprovechable y concentración energética. Con la información de consumo y calidad del pasto consumido, se estableció la producción de forraje digestible y aprovechable (kg MS/digestible aprovechable/ha y concentración energética de la MS -Mcal EM/kg MS) en los diferentes períodos evaluados.

Ganancia diaria de peso (GDP). Los animales se pesaron en una báscula electrónica individual, con intervalo de ± 30 d.

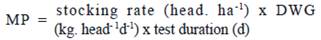

Producción de carne (PC). Se expresó como kilogramo producido por hectárea durante el experimento. La PC surge de la siguiente ecuación:

Se determinaron los costos directos de producción (CP), es decir, los costos directos, exclusivamente, debido a que los costos indirectos (capital animal, capital tierra, mantenimiento, amortizaciones, etc.) son propios de cada empresa ganadera, y no permiten comparar tecnologías entre sí.

Los valores utilizados fueron:

Implantación del Panicum maximum (semilla, labores, mantenimiento de maquinaria, desmalezado o chapeado, etc.).

MT = 200 USD/ha (sin eliminar malezas o sin chapear), con división del número de años de producción (por ejemplo 20 años). La cuota de amortización anual es de 10 USD/ha/año.

MM = 300 USD/ha (con desmalezado o chapeado), con división del número de años de producción (por ejemplo 20 años). La cuota de amortización anual es de 15 USD/ha/año. Se consideró, arbitrariamente, una duración de 20 años, aunque existen antecedentes de mayor duración de los Panicum en estudio.

Debido a que se concentró 80 % de la producción (kg MS) aprovechable de estos Panicum en los costos de producción (CP), se consideró esa misma proporción de la cuota de amortización. Es decir, la cuota que se afectó en los CP fue de 12 USD/ha (MM) y 8 USD/ha (MT).

Personal empleado. Se contrató un trabajador cada 500 ha durante los tres meses del ensayo, lo que equivale a 8 USD/ha (32 USD/ha/año) (salario + cargas sociales + aguinaldo). La parte proporcional de un empleado afectado al trabajo representa 1.230 USD/empleado/mes.

Concentrado. Ración base (Cuba)=180 USD/t (0.18 USD/kg x 91 d x 1 kg/cabeza (ensayo) = 16.4 USD/cab Expeller de soya (Cuba) = 200 USD/t (0.20 USD/kg x 91 d x 1 kg/cabeza (ensayo)= 18.2 USD/cab) Sanidad = 10 USD/cabeza (período del ensayo) Varios (gastos proporcionales al tiempo de duración del ensayo por insumo de la cerca eléctrica, mantenimiento de aguadas, entre otros) = 5 USD/ha (período del ensayo)

Las pautas o principios que caracterizan el manejo mejorado (MM) se compone de cuatro puntos diferenciales:

Corte de limpieza, de 45 a 60 d previo al inicio de la próxima época de pastoreo (temporada húmeda o la primavera-verano, según el hemisferio). La finalidad de este corte de limpieza es extraer el material viejo que quedó remanente de la campaña anterior. Este corte se puede realizar también con los dientes de los animales, especialmente si son vacas o toros. El objetivo es promover un rebrote sano y de alta calidad.

Pastoreo intensivo (cambios cada 3 a 7 d por parcela - máximo), con alta carga animal (ajustada a la producción forrajera y categoría de los animales) con rango de aprovechamiento (altura de pastoreo) que debe variar entre 0.4 y 1.0 m de altura (medido estirando las hojas superiores). El objetivo es que los animales coman forraje de mayor calidad (alta PB y digestibilidad y bajos niveles de fibra), propio del pasto con ese rango o altura de pastoreo.

Sin maleza o con chapeo oportuno, para uniformar el rastrojo que haya quedado después del pastoreo cuando es muy disparejo. O bien cuando por un motivo u otro no se pueda consumir a la altura adecuada, sea por un exceso de volumen o por baja carga animal. En este caso se puede destinar para hacer algún tipo de reserva forrajera. El objetivo es siempre eliminar los rastrojos o residuos de menor calidad (fibroso) o evitar que las plantas pierdan calidad, cuando supera 1.0 m de altura. Se promoverá así un nuevo rebrote, con mayores niveles de proteína y digestibilidad.

Concentrado proteico adicional, en bajas proporciones (0.5 al 1% PV), cuando se busquen altas ganancias de peso (>800 gramos diarios). La decisión de utilizar o no un concentrado proteico estará en función de la categoría de los animales en cuestión y de los costos de los concentrados.

Resultados y Discusión

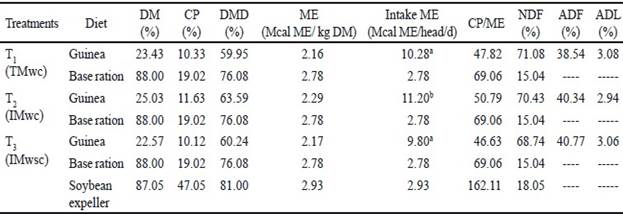

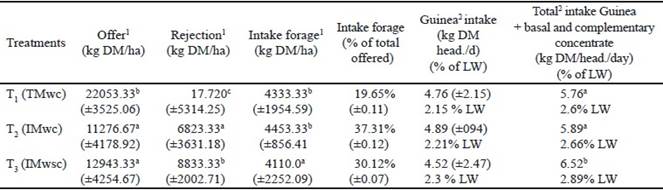

En las tablas 3, 4, 5, 6 y 7 se muestra la producción forrajera (oferta y rechazo), los consumos, la asignación de forraje, la calidad del Guinea y la dieta consumida y el balance nutricional.

Table 3 Offer, rejection and food intake of the entire test

1Total forage production of the test (offer, rejection and intake)

2Average intake of the test

3Different letters indicate significant differences (P<=0.05)

4Standard deviations in parentheses

TMwc: traditional management without protein concentrate IMwc: improved management without protein concentrate IMwc: improved management with protein concentrate

Table 4 Forage allocation (kg DM/100 kg LW)

1Stocking rate (heads/ha) x live weight (average) (kg LW/head)= stocking rate in kg LW/ha2)

2Forage production (kg DM/ha) / stocking rate (kg LW/ha)= forage allocation (1 g DM/100 kg LW)

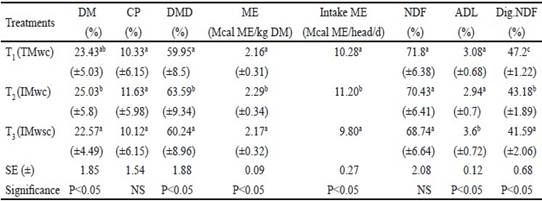

Table 5 Nutritional quality of guinea intake (information from hand-placking samples)

Standard deviations are in parentheses. Different letters indicate significant differences (P <= 0.05)

Table 7 Balance of diets

1Big biotype heifer 225 kg LW (average) for a daily weight gain 0.730 kg/head/d.

2Big biotype heifer 225 kg LW (average) for a daily weight gain 0.830 kg/head/d.

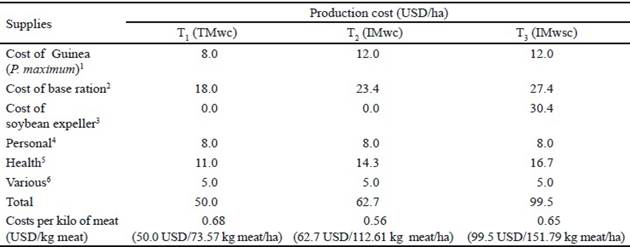

En las tablas 8 y 9 se presentan los resultados productivos (ganancias de peso), eficiencia de conversión y producción de carne para cada tratamiento y costos de producción (USD/kg carne producido).

Table 8 Daily weight gain, conversion efficiency and meat production

abcDifferent letters indicate significant differences (P<=0.05).Standard deviation beteween

parentheses. SE: Standard error

TMwc: traditional management without protein concentrate IMwc: improved management without protein concentrate IMwsc: improved management with protein concentrate

Table 9 Direct production cost of each treatment

Stocking rate: T1: 1.1, T2: 1.67 and T3: 2.0 heads/ha.

1Implementation: a duration of 20 years was arbitrarily considered (repayment installment (T1: 10 USD/ha; T2 and T3:15 USD/ha, to each amortization cost, 80 % of the concentrated production must be multiplied during the test).

2Cost of base ration: 16.4 USD/head x stocking rate (head/ha)= USD/ha.

3Soybean expeller: 18.2 USD/head x stocking rate (head/ha) = USD/ha.

4Personal: 8.0 USD/ha.

5Health: 10.0 USD/head x stocking rate (head/ha) = USD/ha

6Various (5 USD/ha)

Con el objetivo de hacer una discusión más profunda, se dividió la información en varios ítems.

Tasa y curva de crecimiento. Las novillas de la raza Siboney tienen el pico de crecimiento (inicio del plateau o meseta) entre 350 y 380 kg PV. A partir de estos pesos vivos, las ganancias de peso decaen según se incrementa el peso vivo (Bavera 2005 y Agudelo Gómez 2010).

Este comportamiento fisiológico se manifiesta, siempre y cuando la calidad energética-proteica de la dieta sea adecuada. Cuando esto no ocurre, la curva de crecimiento no sigue un patrón definido sino se ajusta a la calidad de los alimentos ingeridos (Dimarco y Aello 2004 y Fernández Mayer 2012).

Debido a que las novillas Siboney tuvieron un peso vivo de inicio (±188 kg/cabeza) y de terminación del ensayo (±260 kg/cabeza), no llegaron a la cúspide (plateau) de la curva de crecimiento, siempre estuvieron en la pendiente de máximo crecimiento (mayor eficiencia de transformación de alimento en carne) con dieta adecuada.

Efectos del MM en la producción, calidad forrajera y producción de carne. En los Panicum sp., entre ellos la Guinea, el material más digestible son las hojas de la parte superior (60-70 % de digestibilidad) y, en menor proporción, las de la porción inferior (50-55 %) (Barahona Rosales y Sánchez Pinzón 2005 y van Soest 2014).

De igual modo, la digestibilidad del tallo disminuye de 45-55 % en el extremo más alto, y de 35-45% en el más bajo. En condiciones similares de crecimiento, las plantas tropicales tienen tres veces más variación en su digestibilidad que los pastos de clima templado. Esto tiene un significado muy importante en el manejo de estas plantas en las diferentes regiones (van Soest 2014).

La defoliación y el aprovechamiento intenso del forraje que caracteriza al manejo mejorado (MM) incrementan los niveles de proteína y la digestibilidad de las plantas. en especial, las de origen tropical o C4. Debido a que se ofrece un forraje de mejor calidad, aumenta el consumo de MS digestible, y con él la producción de carne o leche, aunque la producción de MS total por hectárea y el desarrollo radicular sea menor (Yrausquín et al. 1995, Bernal y Espinosa 2003 y van Soest 2014).

Cuando se analiza el comportamiento animal mediante los consumos de MS, y se considera también el nivel de aprovechamiento del forraje fresco, habría que analizar cuál es el objetivo del sistema productivo, si se busca más pasto o más carne o leche (Santini 2004).

El promedio de forraje asignado por animal fue de 16.64 kg MS/100 kg PV. Hubo excesiva disponibilidad de forraje. En tanto, la concentración de MS del Guinea Likoni fue 23.68 ± 0.31 % MS.

Para alcanzar los máximos consumos de MS, además de un forraje balanceado en energía-proteína, se debe asignar una cantidad de forraje no inferior a 3.50 kg MS cada 100 kg PV/d, con concentración de MS entre 22 y 24%, a altura de pastoreo entre 25 y 30 cm (Cangiano 1997 y Romera et al. 2008). De esta forma, se reduce el gasto energético de mantenimiento destinado al consumo de forraje, y queda mayor porcentaje de energía para la producción de carne (Dimarco 1998 y Dimarco y Aello 2004).

No obstante, la elevada asignación de forraje y la calidad del pasto en los tratamientos con MT fueron adecuadas, a pesar de que algunos valores resultaron ligeramente menores a los de MM. Esto explica por qué se obtuvieron altas ganancias (0.7-0.8 kg/cabeza/d) con MT, en especial si se les compara con otros trabajos, como el de Miranda Mejía y Osorio Aparicio (2012), quienes obtuvieron < 500 g diarios, sin la adición de concentrado. Las altas ganancias de peso, obtenidas con MT, fueron producto de una mayor selección del forraje por los animales, debido al efecto de la baja carga animal (Ferragine 2009).

Esa mayor selección redundó en el consumo de forraje de mejor calidad, lo que se constata, claramente, en el balance de las dietas, que se correspondió con las ganancias de peso obtenidas. En todos los casos, los aportes energéticos y proteicos de las dietas cubrieron perfectamente los requerimientos de los animales.

Si se llegase a incrementar la carga animal para mejorar el aprovechamiento del pasto, especialmente en los tratamientos con MT, y con animales del mismo peso y raza, se reducirían las ganancias de peso en forma proporcional a la calidad del forraje consumido. Sin embargo, mejoraría, en ciertos límites, la producción de carne por hectárea (kg de carne/ha) y se reduciría el costo de producción (Rearte 2010). Aunque la decisión de incrementar la carga en forma desmedida, al pensar solamente en mejor aprovechamiento del forraje, puede ocasionar deterioro significativo de las ganancias y del estado general de los animales, con afectación en la terminación o engorde (ceba) y consecuente reducción de la producción de carne por hectárea en lugar de aumentarla (Fernández Mayer 2012). Por ello, la carga animal se debe ajustar siempre de acuerdo con la categoría de los animales, la velocidad de ceba o engorde que se busque y la oferta y calidad del forraje disponible. A partir de estos factores, se adoptan los criterios de manejo más adecuados.

Cuando se analizan los consumos de EM y se comparan con los requerimientos correspondientes, estos cubren perfectamente las demandas energéticas de los diferentes tratamientos, siendo en pocos casos ligeramente negativos. Esto demuestra que las ganancias de peso fueron consistentes con el aporte energético de las dietas, sin requerir movilización de tejidos alguno (Dimarco y Aello 2004).

La producción, como la calidad del pasto guinea en este estudio, concuerdan con lo informado por De León (2008), cuando el intervalo entre defoliaciones fue de 28 d y para la misma época del año (verano). Mientras, los niveles proteicos alcanzados en ambos ensayos, fueron muy superiores (>10% PB) a los de Privitello (2004), quien utilizó P. coloratum vc. coloratum fertilizado con nitrógeno, con resultados que no superaron 6 % de PB durante los meses de verano-otoño en Argentina.

La relación PB/EM media de todos los tratamientos fue ± 48.4 g PB/Mcal EM (46.6 al 50.79), lo que coincide con los niveles mínimos requeridos para la ceba de novillas británicas y cruzas índicas (Fernández Mayer y Tomaso 2003 y NRC 2012).

Los niveles de FDN hallados por este mismo autor fueron similares a los obtenidos en este trabajo (±70%). Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los niveles de lignina que fueron muy inferiores (4% vs 8%) a los encontrados por Privitello (2004).

Los tratamientos que tuvieron exclusivamente Guinea Likoni tuvieron adecuadas ganancias de peso, pero con bajas producciones de carne por hectárea, debido al impacto de las bajas carga animal en proporción con la oferta de forraje.

El T1 -MTsc- (manejo tradicional sin concentrado) y T2 -MMsc- (manejo mejorado sin concentrado) tuvieron 0.735 y 0.741 kg/cabeza/d y 73.57 y 96.43 kg/ha, respectivamente. En tanto, el tratamiento al que se adicionó el expeller de soya, T3 -MMcS- (manejo mejorado con concentrado de soya), alcanzó 0.834 kg/cabeza/d y 126.74 kg/ha, para ganancia de peso y producción de carne, respectivamente.

En este trabajo se observó claramente efecto de sustitución con adición, cuando se suministró el concentrado proteico. Es decir, hubo reemplazo de pasto por concentrado, incrementando el consumo total y con él, las ganancias de peso (Fernández Mayer y Tomaso 2003).

El agregado de expeller de soya incrementó el consumo en +11 % (6.52 vs 5.89 kg MS/cab/d ) y +13% la ganancia de peso (0.834 vs. 0.741 kg/cab./d, para MMcS y MMsc, respectivamente). Los animales pudieron seleccionar más el forraje consumido, buscando mayor calidad, ayudados por la baja carga animal, especialmente en el tratamiento 1 -MTsc- (testigo). Por ello, el expeller de soya tuvo menor impacto en el balance E-P de la dieta (Dimarco y Aello 2004).

Este comportamiento productivo fue consistente, cuando se analiza la eficiencia de conversión (EC). A medida que disminuye la calidad del forraje ofrecido, se afecta el consumo de MS, y con él se reducen las ganancias de peso, lo que repercute en la EC. Es decir, se requiere un mayor consumo de MS para producir 1 kg de carne (Aello y Dimarco 2004).

El tratamiento al que se adicionó expeller de soya (T3 -MMcS-) tuvo una leve mejora de la EC (+0.01%) respecto a los otros dos tratamientos (7.82 vs 7.9 kg de alimento/kg carne, respectivamente). Además, las novillas Siboney, al estar en plena etapa de crecimiento (máxima pendiente de la tasa de crecimiento) tuvieron adecuada EC (7.82 al 7.9 kg de alimento/kg de carne producida).

Análisis económico comparativo. El costo de producción fue muy adecuado para lograr una mayor sustentabilidad, productiva, económica y social de los sistemas productivos. El costo medio fue 0.63 UDS/kg producido, con rango de variación entre 0.40 y 0.93 USD/kg.

Los costos de producción coinciden con otros trabajos realizados en sistemas de engorde pastoril, con utilización de bajas proporciones de concentrado o sin ellas (Fernández Mayer y Delgado 2009 y Martínez Ferrario 2010).

Agradecimientos

Se agradece a los técnicos calificados Ana María Cruz y Manuel García Martínez, del área de Ecofisiología del Instituto de Ciencia Animal, y a los ingenieros Lise Castañeda y Julio Brunet, de la Estación Experimental de Pastos y Forraje de Indio Hatuey, Matanzas, por la activa participación en la ejecución, seguimiento y muestreos realizados en esta investigación.

REFERENCIAS

Aello, M.S. & Dimarco, O.N. 2004. Evaluación de alimentos. In: Curso de nutrición animal. Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP, Balcarce. 29-64. [ Links ]

Agudelo Gómez, D.A. 2010. Curvas de crecimiento de crías de vacuno levantadas en la Corporación Universitaria Lasallista. Revista Lasallista de Investigación,1(2):42-45, [ Links ]

AOAC 2005. Official methods of analysis. 16th Ed. The Association of Official Analytical Chemists. Arlington, VA,USA [ Links ]

Bavera, G.A. 2005. Cursos de Producción Bovina de Carne, FAV UNRC. Available: Available: http://www. produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/frame%20score/11- tamano_o_frame.pdf [Consulted: 02/2015]. [ Links ]

Barahona Rosales, R & Sánchez Pinzón, S. 2005. Limitaciones físicas y químicas de la digestibilidad de pastos tropicales y estrategias para aumentarla. Rev. Corpoica. Vol 6 n° 1. Enero-junio 2005 [ Links ]

Bernal, J. & Espinosa, J. 2003. Manual de nutrición y fertilización de pastos. IPNI. Colombia y Ecuador. [ Links ]

Cangiano, 1997. Consumo en Pastoreo. Factores que afectan la facilidad de cosecha. In: Producción Animal en Pastoreo. Ed. Carlos Cangiano p 41-61 EEA INTA Balcarce. Argentina. [ Links ]

De León. 2008. Cómo mejorar la ganadería subtropical con pasturas megatérmicas. Frecuencia de defoliación y calidad de megatérmicas. Cuadernillo clásico de Forrajeras. AGROME RCADO. Febrero 2008. 143.p 1 - 9 [ Links ]

Del Pozo, P.P. 2004. Algunos factores climáticos que afectan el crecimiento y calidad de los pastos. Available: Available: http://www.produccionbovina.com/produccion_y_manejo_pasturas/pastoreo%20sistemas/30-bases_ecofisiologicas_manejo_pasturas_tropicales.htm [Consulted 12/2014]. [ Links ]

Dimarco, ON. 1998. Crecimiento de vacunos para carne. Primera ed. Capítulo 5. Res. Músculo y carne. pp.183. Buenos Aires, Argentina. [ Links ]

Dimarco, ON & Aello, M, 2004. Costo energético de la actividad vacuna en pastoreo. Available: Available: http://www.nutriciondebovinos.com.ar . [Consulted: 11/2010]. [ Links ]

Fernández Mayer, A.E. 2012. Contribución a a viabilidad de los sistemas de producción de carne de la región subhúmeda y semiárida de la Argentina. Estrategias de mejora. PhD Thesis. Instituto de Ciencia Animal (ICA) Mayabeque, Cuba. pp. 151. [ Links ]

Fernández Mayer, A.E & Delgado, G. 2009. Modelización: estudio económico de diferentes sistemas de engorde intensivo. Serie didáctica, INTA. ISSN 0326-2626, 27 pp. [ Links ]

Fernández Mayer, A.E. & Tomaso, J.C. 2003. Sistema de Engorde Intensivos. Serie Didáctica INTA Nº 7. ISSN 0326-2626 150 pp. [ Links ]

Ferragine, M.C. 2009. Introducción al manejo del pastoreo. Available: Available: http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Introduccion%20a%20los%20Sistemas%20Prod/Documento/2009/Introduccionpastoreo.PDF . [Consulted: 03/2014]. [ Links ]

Gallegos, E.C 2010. Comportamiento ingestivo en ganado bovino de doble propósito. UNAM México. Available: Available: http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/rumiantes/bovinotecnia/BtRgz00g024.pdf [Consuled: 06/2014]. [ Links ]

Goering, H.K & Van Soest, P.J. 1970. Agric Handbook nº 379 URS USDA Washington DC. [ Links ]

Martínez Ferrario, E. 2010. Estrategías y Adminsitración Agropecuaria. Available: Available: http://mferrario.com.ar/ealmf/publicaciones/gestion.htm . [Consulted: 05/2013]. [ Links ]

Miranda Mejía, J.L. & Osorio Aparicio, J.L. 2012.Análisis de gramíneas tropicales y simulación de producción potencial de leche. Available: Available: http://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/1042/1/T3293.pdf . [Consulted: May 2013]. [ Links ]

NRC 2012.Nutrient requirements of swine. 11th Ed. Nat. Acad. Press, Washington, D. C. [ Links ]

Privitello, L. 2004. Evaluación comparativa de la calidad forrajera en especies subtropicales y nativas en la provincia de San Luis (Argentina). Pastos y Forrajes. Abril-junio. [ Links ]

Rearte, D.H & Santini, J.F,1996. Suplementación de vacunos en pastoreo. Suplemento del Area de Investigación en Prod. Animal. INTA Balcarce. Julio de 1996. [ Links ]

Romera, A.J., Gartía, G., Marino, M.A. & Agnusdei, M. 2008. Efecto de la asignación forrajera sobre la ganancia de peso de vaquillonas de recría y la utilización del forraje en pasturas dominada por agropiro, durante otoño - invierno. Available: Available: http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Introduccion%20a%20los%20Sistemas%20Prod/Documento/2009/Introduccionpastoreo.PDF . [Consulted: 03/2011]. [ Links ]

Santini. F. J. 2004. ¿Sistema pastoril o feedlot?.Available: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/manejo/articulos/sistema-pastoril-feedlot-t782/124-p0.htm [ Links ]

SAS/STAT,2005. User's Guide version 6 fourth edition.Vol.2, cary NC: SAS Institute Inc. pp.846 [ Links ]

Van Soest, P.J 1994. Nutritional Ecolgy of the Ruminant. 2nd. Ed. Comstock Publishing Associates. Ithaca, N. Y. U. S. A. 476 p. [ Links ]

Van Soest PJ, 2012.Effect of environment and quality of fibre on the nutritive value of Crop residues. Available:: Available:: http://www.fao.org/wairdocs/ilri/x5495e/x5495e06.htm . [Consulted: 12/2014]. [ Links ]

Van Soest PJ 2014. Evaluación de forrajes y calidad de los alimentos para rumiantes. Available: Available: http://tiesmexico.cals.cornell.edu/courses/shortcourse2/minisite/pdf/Calidad%20de%20Alimentos%20para%20Rumiantes/articulo%20Van%20Soest.pdf . [Consulted: 4/2015]. [ Links ]

Yrausquín, X.E., Alejandra Páez, A., Villasmil, J.J & Urdaneta, M. 1995. Comportamiento fisiológico del pasto guinea (Panicum maximum Jacq- .) sometido a diferentes frecuencias y alturas de corte. 1. Distribución de biomasa y análisis de crecimiento. Rev. Fac. Agron. (LUZ) 12: 313 - 323 [ Links ]

Recibido: 07 de Febrero de 2015; Aprobado: 03 de Agosto de 2018

texto en

texto en