Introducción

El consumo desmedido de medicamentos o polifarmacia constituye una problemática de salud a escala mundial. El uso prolongado de estos fármacos supera en riesgos o efectos adversos a los beneficios que pudieran aportar (solo apreciables ante situaciones de necesidad evidente).1

Este uso irracional se acompaña, en la mayoría de los casos, a una mala información por parte del personal que los consume. Información que solo apela a una empatía y generación de supuestas esperanzas tanto de mejoría como de prevención enfermedades, muy distantes de la razón científica sobre su utilidad. Este estado de falsa información que conlleva al consumo de medicamentos sin prescripción de un facultativo es catalogado como una de las pandemias silenciosas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); organismo que la ha suscrito bajo el término infodemia (proliferación de información sobre un tema popular y carentes de sustento científico; también conocidas como fake news o infointoxicación).2

A lo largo del orbe se cuantifican 39 millones de personas que consumen medicamentos de manera habitual y se espera un ascenso paulatino. En América, sobresalen Estados Unidos y Colombia como los países de mayor demanda de sustancias sin consentimiento médico.3

En el análisis de esta problemática destacan múltiples factores que influyen en el consumo de medicamentos. Destacan la edad, el sexo, aspectos sociales y culturales, ingresos económicos e incluso hasta el nivel de conocimiento sobre las aplicaciones del medicamento.4

Entre los efectos que subyacen tras el consumo desmedido de fármacos se documentan estados de dependencia (llegan a ser episodios de adicción), delirios a causa de la no tenencia del medicamento, demencia (apreciable en adultos mayores) y resistencia bacteriana y microbiana a consecuencia del uso excesivo de antibióticos. Uno de los ejemplos más alarmantes fueron los cuadros de enfermedades coronarias en más de 88 000 pacientes en Estados Unidos por uso desmedido del rofecoxib (analgésico que se consumía sin supervisión).5,6,7

Es evidente el interés que se presta antes esta problemática creciente. Surge entonces, la necesidad de un sistema de fármaco-vigilancia exquisita. Para esto es meritorio desarrollar una caracterización de excelencia de las comunidades o grupos de personas sobre los cuales se desean aplicar medidas o desarrollar estrategias de prevención y promoción en salud.

Esta investigación tuvo el objetivo de caracterizar la automedicación en dirigentes estatales en la Delegación Provincial de la Agricultura de Cienfuegos.

Métodos

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte trasversal con dirigentes estatales de la Delegación Provincial de la Agricultura perteneciente a la provincia de Cienfuegos referente al consumo de medicamentos sin prescripción médica.

El universo quedó conformado por 23 trabajadores que respondieron el cuestionario. No se utilizaron técnicas de muestreo. Como criterios de inclusión se utilizaron: trabajadores de la Delegación Provincial de la Agricultura de la provincia de Cienfuegos que integran la dirección de la misma y aquellos que expresaron su consentimiento mediante el llenado del cuestionario. Se excluyeron los trabajadores que no manifestaron su consentimiento.

Las variables empleadas fueron: edad (20-39, 40-59, 60-79), sexo (masculino o femenino), cumplimiento del tratamiento médico (sí o no), medicamentos consumidos bajo indicación médica (hipoglucemiante, bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, glucocorticoide, antiulceroso, analgésico, antinflamatorios no esteroideos y diurético), síntomas para el consumo de medicamentos sin indicación (dolor, fiebre, estados gripales, malestares digestivos y otros) y medicamentos consumidos sin prescripción médica (antinflamatorios no esteroideos, benzodiacepina, antiulceroso, antibióticos, vitaminas y suplementos).

Para el procesamiento de la información se confeccionó una base de datos en Microsoft Excel 2010. La información se recopiló a partir de un cuestionario elaborados por los autores. El análisis de la información implicó cálculo de estadígrafos de frecuencia absoluta y porcentual. Para la significación estadística se consideró una p cuyo valor fuese menor a 0,05 (p < 0,05).

Durante la realización del estudio no se emplearon técnicas de intervención terapéutica u otras que pudiera afectar la integridad física de los participantes. Se cumplieron los protocolos declarados en la II Declaración de Helsinki y en las normas éticas cubanas para las investigaciones en ciencias de la salud. Se contó con la aprobación de la totalidad de los participantes y del Consejo de Dirección de la Delegación Provincial de la Agricultura. La información se utilizó con fines científicos.8,9

Resultados

El sexo masculino sobresalió con 14 trabajadores (60,86 %). El grupo etario representativo fue el de 40-59 con 11 personas (54,80 %). La relación hombre/mujer fue de 1:0,6 (equivalente a 10:6). p = 0,168 (Fig 1).

Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) sobresalieron respecto al resto de medicamentos (8 trabajadores; equivalente al 34,78 %). Seguido de los hipoglucemiantes (3 trabajadores; equivalentes al 13,04 %). (Fig.2).

Se destacaron los trabajadores que cumplen con el tratamiento médico (11 trabajadores; equivalentes 73,33 %). El sexo masculino resultó representativo en este grupo (6 trabajadores; equivalente al 40 %). p = 0,062 (Tabla 1).

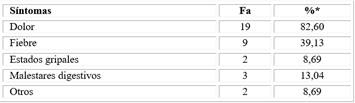

El dolor resultó ser el síntomas más frecuente (19 trabajadores; equivalentes al 82,60 %). p=0,053 (Tabla 2).

Tabla 2 Distribución de los síntomas frecuentes que motivan la automedicación

*Respecto al total de pacientes (N=23).

Fuente: cuestionario.

Los antinflamatorios no esteroideos destacaron con respecto al resto (17 trabajadores, 80,95 %). Sobresalió el sexo masculino con 13 trabajadores (61,90 %). p=0,206 (Tabla 3).

Discusión

El uso irracional de medicamentos en ausencia del seguimiento médico crece de manera exponencial con el avance tecnológico y farmacéutico. Demanda un estado de mayor vigilancia con el objetivo de reducir efectos adversos y/o complicaciones, así como mitigar sus consecuencias económicas.

Real Aparicio y otros10) y Escobar Salinas y otros,11 con predominio del 77 % y 62,11 % respectivamente para el sexo femenino discrepan de los resultados presentados en la presente. La contradicción entre los estudios revisados puede responder a las diferencias entre las poblaciones analizadas por cada autor.

El sexo masculino resulta sobresaliente en la población cienfueguera, aunque ligeramente superior (204 601 y 208 963 para el sexo femenino y masculino), puede justificar el predominio de este sexo en el presente estudio.12

García Milian y otros13 concuerdan con los autores referente al grupo etario sobresaliente (39,2 %; p=0,041); existe discrepancia sobre la base de la significación estadística de los resultados. Por su parte discrepan de lo anterior Ayala Servín y otros14; en su investigación predominó las edades comprendidas en el rango 24,19 + 3,4.

La razón que puede justificar que el grupo etario de 40-59 sea superior se debe que en él se incluyen las edades de 50-59 años. Este último grupo alberga el mayor número de personas a nivel provincial y nacional. De igual manera puede responder a la experiencia acumulada por los años trabajados, aspecto que fundamenta la mayor presencia de personas de estas edades en la dirección de empresas estatales; a pasar de no ser estadísticamente significativo.12

Bernardi Mafra y otros15 concuerdan con la presente referente al tipo de medicamento más consumido bajo prescripción médica (9,3 % consumían IECA). El consumo de IECA ha ganado en popularidad dentro de la población cubana; se debe al nivel de conocimiento adquirido sobre sus notorios efectos en la reducción de la presión arterial.

La población cubana, en especial la cienfueguera presenta un alto índice de hipertensión arterial (HTA), seguido de diabetes mellitus (DM). La HTA sobresale en edades avanzadas (con mayor prevalencia e incidencia a partir de los 55 años). Cienfuegos cuenta con una prevalencia de unos 32,8 %, enmarcados en las edades 45-65 años y con predominio del sexo masculino.16,17

Lo anterior sirve de base para justificar el alto consumo de estos medicamentos en la población analizada, de igual manera sustenta el predominio masculino en el grupo de consumidores de medicamentos bajo indicación médica. Por lo que se establece una estrecha relación entre ambos resultados. De igual manera sirve de justificación, además de las refrendadas con anterioridad, para el sexo y grupo etario predominante.

Alfaro Mora y otros18 y José Cecilia y otros19 con un predominio en el 95,45 %, concuerdan con los autores referentes al síntomas que resulta de mayor motivación para el autoconsumo de medicamentos. Resultados que divergen de los presentados por Tobon Marulanda y otros20 que sustentan la gripe como el síntoma sobresaliente (37,25 %).

El dolor implica un componente tanto anátomo - fisiológico como subjetivo. El primero responde a las conexiones neurales que permiten la trasmisión de la sensación dolorosa desde la zona afectada hasta los centros encargados de su procesamiento. El segundo, a consideración de los autores es el componente principal porque justifica la superioridad en el estudio. Gracias a las múltiples conexiones sinápticas entre las redes neurales, fibras aferentes llegan a la formación reticular (FR), centro de control nervioso de la frecuencia cardiaca, respiratoria, tensión arterial y de reflejos como el vómito, hipotálamo y sistema límbico. Estos últimos en unión a áreas corticales superiores controlan y regulan las conductas y las decisiones tomadas.21

Ante un estímulo doloroso el organismo experimenta múltiples sensaciones que lo motivan a la necesidad inminente de mitigar el agente doloroso; de no ser este el resultado de estados que requieran atención médica especializada, sustenta la predisposición del organismo al consumo de fármacos que aporten beneficios, en este caso alivio del dolor. Este criterio, sirve de base para justificar el alto consumo de antinflamatorios no esteroideos ante el dolor como síntoma preponderante.

Es válido destacar sobre la base de los resultados; a pesar de ser el dolor sobresaliente. No se precisó significancia estadística en la población estudiada. Este criterio sirve de base para justificar que el consumo de medicamentos, en la serie analizada se realiza de manera arbitraria y ante la precisada de cualquier signo o síntoma que altere la integridad anatomo-funcional del organismo.

Los resultados presentados por Osorio Coronel y otros22 (257 de 305 pacientes; 84,26 %) convergen con los de la presente referente al tipo de medicamento más consumido. Guirola Fuentes y otros23 (305 pacientes; 52,7 % consumían anticonvulsivantes) discrepan de lo anterior.

El predominio del sexo masculino dentro del consumo de medicamentos sin prescripción médica se contradice con los resultados presentados en otras investigaciones.24,25

Un criterio que puede fundamentar esta condición es que en múltiples culturas, el sexo femenino aún se esquematiza en el cumplimiento de las tareas domésticas, de igual manera en otras sociedades se ha permitido la inclusión en otras tareas. En ambos casos, la demanda de tiempo para responder a sus responsabilidades es enorme. Si a esto se le suma la crianza de los hijos reduce el tiempo para otras actividades como la visita al personal facultativo, solo si el estado de salud no es agravante.26

Sin distinción del sexo, los autores consideran que en la automedicación subyacen complicaciones de evolución lenta pero con grandes repercusiones. Responden a cambios que acontecen tras el uso del medicamento en cuestión como: proliferación de bacterias resistentes o adicción a un tipo de fármaco por citar algunos ejemplos. Impiden el tratamiento a enfermedades a causa de la propia resistencia al medicamento; lo que sin duda conlleva a un deterioro de la salud individual.

Como limitaciones del estudio los autores declaran: no contar con la participación del resto del personal de la entidad estatal y no poder desarrollar un seguimiento en torno real sobre la polifarmacia en pacientes; debido al carácter variable de los tratamientos y del consumo de medicamentos.

Se concluye que la automedicación es una práctica cotidiana que se realiza de manera consciente; aun cuando se desconozca sus complicaciones tardías. El consumo de medicamento sin autorizo del facultativo responde al tipo de lesión o padecimiento a tratar; donde no existe distinción entre ambos sexos. Supone entonces el seguimiento a los pacientes, en especial en edades avanzadas.