Introducción

El quehacer científico de estudiantes en las carreras de las ciencias médicas creció de forma vertiginosa en los últimos años, incentivado por la emergencia de espacios creados para la socialización del conocimiento, y la creación de revistas científicas estudiantiles (RCE), para la divulgación de la ciencia realizada por jóvenes de instituciones de educación superior.1,2

Aparejado a esta acelerada generación del conocimiento, emerge la necesidad de velar por su mejora, tarea que involucra de forma especial a los comités editoriales de las revistas estudiantiles, y a los grupos científicos. En torno a esta necesidad, surgió la bibliometría como una herramienta para analizar el crecimiento en los distintos campos, la productividad de los autores o instituciones, y la evolución de la producción científica desde un punto de vista cronológico, en aras de alcanzar mejores indicadores.3

El desarrollo de la ciencia no resulta igual en todos los campos de la medicina. Según refieren algunos autores, la producción científica estudiantil en áreas como la cirugía,4 la oncología,5 la cardiología,2 y la medicina natural y tradicional,1 resulta muy baja, condición que pudiera relacionarse con las particularidades de cada rama.

La pediatría, por su parte, es una especialidad cuya población de estudio la integran grupos vulnerables: la niñez, y la adolescencia. La investigación en estas temáticas, así como la práctica asistencial, deben tener presente los conflictos éticos y la complejidad de los estudios de intervención.6) Estos estudios pudieran presentarse con mayor frecuencia en el área de pediatría, de ahí que los procesos vinculados con esta población representan una dificultad mayor.

Internacionalmente, la pediatría no es reconocida como una de las especialidades médicas de mayor producción científica, sin embargo, en los últimos años la producción nacional en este campo de la ciencia aumentó, así lo confirma un artículo publicado en el 2019,7 que registró 620 artículos científicos publicados en los últimos 12 años en la Revista Cubana de Pediatría.

Orientar el desarrollo del conocimiento en las diversas áreas, perfeccionar los indicadores, y diseñar estrategias para mejorar la calidad de lo que se publica, y su impacto social, son acciones imprescindibles para lo cual se requiere el estudio del estado de la producción científica. Teniendo en cuenta que no se han publicado artículos que aborden las ciencias pediátricas, desde la perspectiva bibliométrica y estudiantil, se desarrolló la presente investigación con el objetivo de evaluar la producción científica sobre pediatría publicada en las RCE cubanas.

Métodos

Estudio observacional, descriptivo, mediante un análisis bibliométrico de los artículos publicados en las RCE cubanas relacionados con la especialidad de pediatría, entre enero de 2017 y agosto de 2021.

El universo de estudio lo conformó 107 artículos, que constituyeron la totalidad de estos artículos publicados.

Los datos se recolectaron a partir de los artículos divulgados en los números regulares, suplementos y la sección de “artículos en progreso o In Press”, en los portales de las revistas. En el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas en Salud se identificaron 11 RCE con, por lo menos, un artículo referente al tema (anexo).

Se descargaron los artículos en formato PDF, y el 24 de noviembre de 2021, se realizó una búsqueda en Google Académico. Se empleó el título y el nombre completo de los autores, para determinar las citas recibidas por cada artículo, y para su análisis se utilizó la estadística descriptiva.

Los resultados se expresaron como frecuencias absolutas y relativas.

Las variables examinadas fueron:

Número de artículos publicados.

Revista científica estudiantil.

Número de autores.

Autoría extranjera.

Sexo de los autores.

Idioma.

Año de publicación.

Área temática.

Diseño de los estudios.

Número de referencias bibliográficas.

Referencia a fuentes nacionales, a revistas cubanas, y a artículos en otro idioma,

Tipología del artículo (original, de revisión, especial, comunicación breve, imagen en la medicina, presentación de caso/caso clínico, carta al director/editor, y editorial).

Grado de actualidad de las referencias bibliográficas según Índice de Price (IP).8

Citas, número de citas corregidas (NCC).9

Colaboración interprovincial e internacional.

Se determinó el grado de actualidad de las referencias bibliográficas mediante el IP, el cual se calculó a través de la división de las referencias con antigüedad ≤ 5 años, desde la fecha de recepción del artículo, entre el total de referencias utilizadas.

El cálculo del NCC, se realizó a partir de la división del número de citas recibidas por un artículo, entre el tiempo en años que el artículo llevaba publicado en la RCE.

Resultados

Durante el periodo estudiado, se publicaron 107 artículos sobre pediatría y resultó la revista Universidad Médica Pinareña (UMP), la que mayor número de artículos sobre esta especialidad publicó, con 29 (Tabla 1).

Tabla 1 Estado de la producción científica estudiantil sobre pediatría en las revistas científicas estudiantiles cubanas

| Revistas | No. | % |

|---|---|---|

| UMP* | 29 | 27,1 |

| Revista 16 de abril | 24 | 22,4 |

| Scalpelo | 2 | 1,9 |

| INMEDSUR | 6 | 5,6 |

| Progaleno | 3 | 2,8 |

| EsTuSalud | 8 | 7,5 |

| 2 de diciembre | 16 | 14,9 |

| UNIMED | 5 | 4,7 |

| HolCien | 8 | 7,5 |

| Gaceta Médica Estudiantil | 5 | 4,7 |

| Spimed | 1 | 0,9 |

Leyenda: *UMP: Universidad Médica Pinareña.

Predominó la autoría múltiple, que representó el 95,3 %, y solo el 2,8 % del total de 391 autores resultaron extranjeros. Entre los autores, se encontró predominio del sexo masculino que representó el 50,4 %.

El total de los artículos publicados se encuentran en idioma español, y el año 2020 reflejó la mayor producción científica.

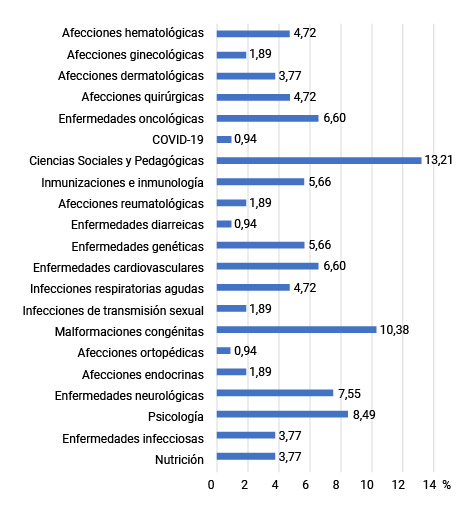

Se observó superioridad de las temáticas: Clases Sociales y Pedagógicas, Malformaciones congénitas y Psicología (Fig. 1).

El diseño de estudio que predominó, el transversal (86,2 %), con temporalidad retrospectiva (67,2 %), de carácter descriptivo (91,4 %), observacional (87,9 %) y medición transversal (86,2 %) (Tabla 2).

Tabla 2 Distribución de los artículos publicados según características del diseño

| Características | No. | % |

|---|---|---|

| Transversal | 49 | 86,2 |

| Cuasi-experimental | 7 | 12,1 |

| Casos-controles | 1 | 1,7 |

| Temporalidad | ||

| Prospectivo | 19 | 32,8 |

| Retrospectivo | 38 | 67,2 |

| Objetivo | ||

| Descriptivo | 52 | 91,4 |

| Analítico | 5 | 8,6 |

| Intervención | ||

| Observacional | 50 | 87,9 |

| Cuasi-experimental | 7 | 12,1 |

| Mediciones | ||

| Transversal | 49 | 86,2 |

| Longitudinal | 8 | 13,8 |

| Total | 57 | 100 |

La media del número de referencias por artículo resultó 15,51.

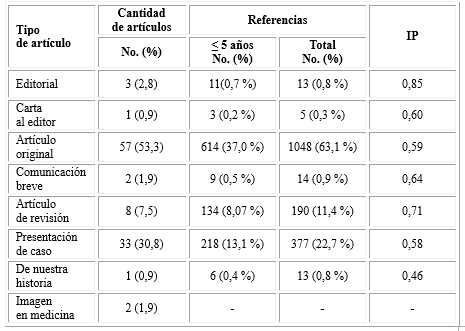

El 30 % de las citas realizadas, correspondieron a fuentes nacionales, y de ellas 24,2 % a revistas cubanas. Las citas de artículos en otro idioma, se realizaron en 24,5 % de los artículos. El 52,8 % de los trabajos publicadoscorrespondieron a artículos originales, y el IP osciló entre 0,46 y 0,85 con un índice promedio de 0,63 (Tabla 3).

De los artículos, 17 recibieron citas y el más citado (13 citas, NCC: 3,25): Caracterización del consumo de alcohol y cigarros en adolescentes de la escuela “Ormani Arenado”.

El 12,1 % de los artículos mostró colaboración interprovincial, y ningún artículo contó con colaboración internacional.

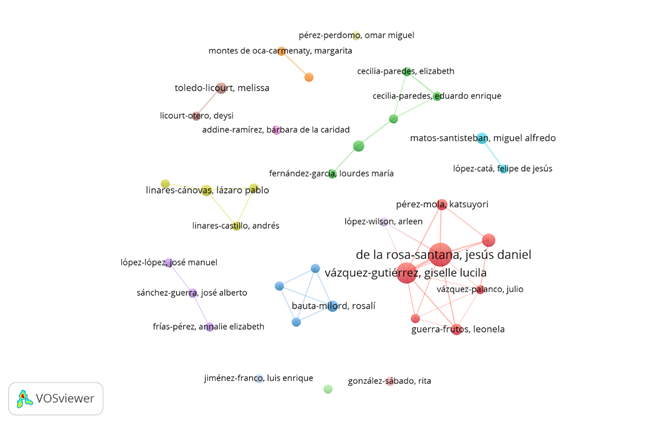

Se analizó la red de coautoría realizada a partir de aquellos autores que presentaron dos o más investigaciones. La red de coautoría presentó 14 clústeres independientes, que se observaron dispersos y relativamente desconectados entre sí. El clúster 1 (rojo) reflejó la red más importante, que giró en torno a Jesús Daniel de la Rosa Santana. Este autor resulta responsable de 14 contribuciones, y entre sus relaciones destacó Giselle Vázquez Gutiérrez con 11 trabajos; ambos de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, condición que propició dicha colaboración (Fig. 2).

Discusión

A pesar de que la producción científica estudiantil ascendió, según plantean algunos autores,10,11 aún es insuficiente, en comparación con la enorme matrícula en las carreras de ciencias médicas. Esto se ve influenciado por disímiles factores: el desconocimiento sobre las normas para la publicación o desarrollo de un trabajo investigativo, la poca motivación, y asesoramiento por parte de los tutores, y las largas jornadas docentes que disminuyen el tiempo que pudiera emplearse en las actividades investigativas, además de las características propias de cada especialidad, que limitan la producción en esas áreas.11,12

De forma particular, la producción científica estudiantil sobre pediatría en las REC se mostró alta, resultado que se diferenció de los obtenidos en otras especialidades como medicina natural y tradicional,1 cirugía, 4 oncología,5 y cardiología.2. La causa de esto pudiera relacionarse con los diversos campos que abarca la pediatría, a diferencia de otras especialidades más específicas, que restringe las posibilidades de investigación.

La revista UMP, constituyó la de mayor producción científica durante los años de realización de este estudio, en concordancia con lo expuesto por algunos autores,4 mientras otros destacaron a la Revista 16 de abril, como la de mayor productividad.1,13) Esto se debe a que la revista UMP es una de las de mayor número de artículos publicados anualmente dentro de las revistas estudiantiles, y en conjunto con la Revista 16 de abril, resultan las de más larga data.

En los artículos analizados en este estudio, predominó la autoría múltiple, similar a lo encontrado por otros investigadores.1,13) Este hecho se cuestiona debido a los conflictos éticos que giran en torno a ella, como: la dilución de responsabilidad, la autoría por invitación, la autoría por complacencia, autorías “por presión” y autores “fantasmas” o excluidos del listado; también es cierto que en ocasiones se necesita la autoría múltiple porque aporta contribuciones desde distintas aristas y puede otorgar más valor a la investigación en cuestión.

La publicación de artículos de autoría extranjera, constituyó un valioso marcador de visibilidad de las revistas y sus estudios, lo que tradujo el trabajo de los comités editoriales en el posicionamiento de las revistas en importantes bases de datos. Aunque el porcentaje encontrado resultó muy bajo en general, una publicación cubana apreció una presencia foránea creciente de los artículos publicados en las revistas estudiantiles.14

La publicación de estudios en otros idiomas, es un indicador que guardó relación proporcional con la visibilidad e impacto de los artículos. Durante el periodo estudiado todos los artículos se publicaron en el idioma español, lo cual coincidió con los resultados obtenidos por Valdespino-Alberti y otros, 7quienes encontraron solo un artículo publicado en el idioma inglés en la Revista Cubana de Pediatría, en el periodo de 2005 a 2016. Publicar en otros idiomas representa un indicador débil en la mayoría de las revistas del país.1,2

El 2020 se consideró un año de logros para la ciencia, en sus distintas esferas; el hecho de permanecer más en casa, y sentirnosr limitados para realizar otras actividades, posibilitó dedicar tiempo a proyectos investigativos. Esto se reflejó en la actividad científica estudiantil. De igual manera, la COVID-19 impulsó nuevas líneas de investigación ante la imperiosa necesidad de buscar respuestas frente a los enigmas de una enfermedad desconocida.

Entre las temáticas más abordadas por los autores, resaltaron las vinculadas con las clases sociales y pedagógicas; el predominio de estos tópicos demostró las preocupaciones en torno a estos grupos sociales, en los que resalta el alcoholismo, el tabaquismo, la promiscuidad y el embarazo en la adolescencia.

La pandemia por la COVID-19 repercutió en cada una de las esferas en las que se desarrolla el ser humano, con especial influencia en el ámbito social, por ejemplo, durante los años de pandemia, el embarazo en la adolescencia mostró cifras importantes para la región de Latinoamérica y el Caribe, con un aumento de 12 % de los embarazos adolescentes.15

A partir de 2019 se apreció un incremento en el desarrollo de las adicciones asociado a su inicio en edades tempranas, situación que resultó alarmante por las consecuencias bien conocidas que de su práctica derivan. Las causas que inciden en el incremento de las adicciones, resultan multifactoriales: la presión ejercida por grupos sociales, los traumas emocionales, y el estrés.

Aunque el alcoholismo, el tabaquismo y las drogas químicas constituyen las adicciones más antiguas; en la actualidad emergen otras como el juego ilícito, la dependencia tecnológica a videojuegos, internet, sexo compulsivo, y trastornos alimentarios; su abordaje debe incluierse en estrategias educativas en edades tempranas.

Solo el 0,9 % de los artículos publicados correspondió a tópicos vinculados con la COVID-19, lo que no coincidió con lo encontrado por Nuñez y otros16 que refirieron 681 artículos publicados en Scopus, sin embargo, pudiera pensarse, que en este resultado incidieron las dificultades que caracterizaron a las investigaciones en las ciencias pediátricas, y aún más por tratarse de una enfermedad nueva.

El artículo original resulta un eslabón clave en la medicina basada en la evidencia, constituye la principal fuente generadora de conocimiento. A pesar de que en la mayoría de los bibliométricos4,5 que estudiaron la producción estudiantil, se registraron porcentajes elevados de publicación de este tipo de artículo, semejante al presente estudio, resulta fundamental incrementar su publicación.

Los estudios descriptivos predominaron, y si bien su aporte a la ciencia es sustancial con la caracterización de determinados grupos, y poblaciones, se hace necesario el desarrollo de estudios de mayor complejidad con evidencias estadísticas. Se señaló la tendencia de los estudiantes al desarrollo de artículos con diseños observacionales, transversales y descriptivos, que presentan menor complejidad.

Las referencias bibliográficas constituyen un elemento esencial en los artículos científicos, representan el apartado en el que se otorga la merecida acreditación al autor de un trabajo citado, con lo cual se evita incurrir en conductas no éticas como el plagio.

Por otro lado, múltiples indicadores giran en torno a las referencias de un artículo, tal es el caso del IP, el cual osciló en el presente estudio con valores entre 0,46 a 0,85 con un promedio de 0,63, que correspondió a un índice medio-alto, similar a lo encontrado por otros autores.1,4 La actualización de las referencias constituye un elemento importante, pues a la velocidad que se genera el conocimiento, y aún más en las ciencias de la salud, se precisa del empleo de la bibliografía más actual.

El análisis de la producción científica sobre COVID-19, en las revistas estudiantiles arrojó una media de 21,3 referencias por artículo,13) superior al promedio encontrado en el presente trabajo. El número de referencias por artículo, por lo general, aparece reglado en las normas de cada revista, resulta muy similar en todas las revistas estudiantiles; en esta diferencia pudo incidir el auge de publicaciones sobre COVID-19.

La coautoría constituye la colaboración que se produce entre varios autores para la realización de una investigación y aporta al artículo más citas, financiación, eficiencia, entre otros; debido al mejor uso de los recursos existentes, la transferencia del aprendizaje, y la creación de grupos de investigación grandes, que pueden abordar grandes proyectos.17

Las redes de coautoría permiten estudiar las relaciones entre los elementos de un entorno determinado, e identificar los canales a través de los cuales la investigación fluye de un nodo a otro, así como la posible influencia de uno sobre otro.16

En el trabajo que aquí se presenta, con similitud con los resultados de otros, (3 prevaleció la colaboración nacional, principalmente entre instituciones hospitalarias, y universidades de ciencias médicas; con baja incidencia de colaboración interprovincial e internacional.

El propósito de toda investigación científica estriba en dar a conocer a la comunidad los nuevos conocimientos emergidos de un proceso de investigación, y que estos, por sus aportes, puedan ser de utilidad para otros autores. Precisamente, por esto resulta tan importante la visibilidad, y citación de un artículo, en el que intervienen una serie de factores que van más allá del propio contenido, e incluyen la indización de la revista en bases de datos de calidad, y la socialización mediante redes sociales académicas.18

El bajo porcentaje de artículos citados alertó a los comités editoriales hacia posibles líneas de trabajo.1 Lo anterior puede deberse a disímiles factores; entre ellos, la reciente creación del mayor número de revistas, y por otro lado, la escasa divulgación de las publicaciones por parte de las propias revistas estudiantiles.

Las limitaciones encontradas en la investigación radican principalmente en tres elementos, el primero, en la falta de uniformidad en los nombres de los autores, quienes en ocasiones emplean dos nombres o solo uno, lo cual dispersa de alguna manera su producción científica; de igual forma, e incluso más preocupante, sucede con las afiliaciones institucionales. Por otro lado, están las limitaciones relacionadas con los indicadores empleados para valorar el impacto de la producción. Emplear las citas, aunque es la formas más generalizada, no permite valorar la calidad real del artículo. Al mismo tiempo, no se evaluaron los indicadores almétricos, a los que se le atribuye gran importancia, por el notable poder de divulgación que tienen las redes sociales en la actualidad; sería útil la realización de estudios orientados hacia la valoración de estos indicadores, que aprecian desde otra arista la repercusión de esta producción en la comunidad científica.

Se concluye que la producción científica estudiantil sobre artículos vinculados a las ciencias pediátricas publicados en las revistas estudiantiles resultó alta, sin embargo, se encontraron deficiencias en indicadores como la publicación de artículos en otros idiomas, artículos de autoría extranjera, estudios explicativos, de mayor complejidad que los descriptivos; colaboración internacional, y la citación de los artículos en otros medios de comunicación científica.