Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Economía y Desarrollo

versión On-line ISSN 0252-8584

Econ. y Desarrollo vol.151 no.1 La Habana ene.-jun. 2014

ARTÍCULO ORIGINAL

Los ciclos económicos largos y su dialéctica con el desenvolvimiento capitalista

The Long Economic Cycles and their Dialectics with the Capitalist Development

Yasmani Jimenez Barrera

Departamento de Economía Global, Facultad de Economía, Universidad de Pinar del Río, Cuba.

RESUMEN

La dialéctica del desenvolvimiento capitalista radica en la dinámica de los ciclos económicos largos, se basa en el comportamiento de la cuota de ganancia y describe periodos de auge y depresión. Los periodos de auge se corresponden con la onda ascendente, y en ellos la acumulación se desarrolla bajo un modelo productivo-comercial de inspiración keynesiana; la depresión se corresponde con la onda descendente, y en ella la acumulación ocurre de acuerdo con un modelo especulativo-comercial de inspiración neoliberal. El tránsito del modelo productivo-comercial al modelo especulativo-financiero se produce por la incidencia de la crisis estructural (es un proceso más lento y contradictorio en relación con la profundidad de la crisis), en tanto que la transición del modelo especulativo-financiero al productivo-comercial se produce como resultado de la introducción de una innovación tecnológica que garantiza un nuevo esquema de crecimiento económico.

PALABRAS CLAVE: crisis estructural, desarrollo económico, innovación tecnológica, ondas largas.

ABSTRACT

The capitalist development dialectics is rooted in the long economic cycles' dynamics, it is based on the profits rate behavior and describes the periods of boom and depression. Boom periods correspond to the ascendant wave, and within them, accumulation develops under a commercial-productive model of Keynesian inspiration; while the depression ones correspond with the descendant wave, and within it accumulation occurs according to a speculative-commercial model of Neoliberal inspiration. The path of the commercial-productive model to the speculative-finance one, occurs because of the incidence of the structural crisis (that is why it is a much more slow process); as for the transition of the speculative-financial model to the productive-commercial one, it takes place as a result of the introduction of a technologic innovation that guarantees a new framework of economic knowledge.

kEYWORDS: structural crisis, economic development, technological innovation, long waves.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo toma como punto de partida la siguiente hipótesis de trabajo: el comportamiento de la dinámica del sistema capitalista está determinado por la alternancia en el tiempo de los dos patrones de acumulación capitalista (el productivo-comercial, de inspiración keynesiana, y el financiero- especulativo, de corte liberal); sin embargo, esta es la característica más formal que se observa en el sistema, y responde a la dinámica recurrente que tienen los ciclos económicos largos por su incidencia directa en el desarrollo del capitalismo en el largo plazo. Por tanto, el abandono y la asimilación de las políticas económicas liberales o neoliberales, y las proteccionistas o keynesianas, constituyen el reflejo teórico de carácter burgués a las exigencias estructurales del sistema en el largo plazo. En ese empeño se trazó como objetivo general demostrar que el comportamiento global del sistema capitalista está determinado en el largo plazo por la incidencia directa de los ciclos económicos largos.

Para la consecución de estos propósitos se ha divido el trabajo en varias partes. La primera parte ofrece una panorámica general sobre los ciclos económicos: se abordan los aspectos fundamentales del ciclo y se comenta acerca de algunos autores por su relevancia para la teoría de los ciclos. La segunda trata sobre las ondas largas ascendentes ocurridas hasta la actualidad y el modelo de acumulación que le sirve de base. La tercera se refiere a cada una de las crisis estructurales que han sucedido y a su papel renovador dentro del desarrollo de las fuerzas productivas. La cuarta, sobre las ondas largas descendentes, revisa el modelo global de acumulación que les sirve y ofrece un recorrido por las que se han sucedido hasta la actualidad. La quinta estudia el punto de inflexión del ciclo y su papel como portavoz de una transición interna, desde un modelo especulativo hacia uno productivo, sobre la base de un nuevo patrón tecnológico. La sexta parte aborda el ciclo económico y el sistema capitalista en su conjunto. Por último, se ofrecen las conclusiones del artículo.

Panorámica general sobre los ciclos económicos

El modo de producción capitalista ha sido el escenario fundamental del progreso económico y social de la humanidad desde hace más de cuatro siglos, pero esto no ha sido impedimento para que el sistema experimente momentos de debilidad crónica, los cuales son más enfáticos en épocas de crisis económicas. Para la comprensión cabal de esta temática es preciso recordar que el sistema capitalista en su conjunto muestra un movimiento tendencial, y que el capitalismo como sistema tiene un movimiento real en el tiempo. Por ello ha sido posible que, en su interior, el capitalismo haya sufrido mutaciones estructurales que han alejado la posibilidad de la realidad en cuanto a la sustitución del régimen por un modo de producción superior.

Las hipótesis marxistas referentes al desarrollo capitalista adoptan la tendencia del sistema como modo de producción históricamente determinado, condenado a desaparecer y dar paso al comunismo en sus diferentes etapas. Dichas hipótesis han tenido en la etapa imperialista -o sea, en la etapa de dominación monopolista de las relaciones económicas internacionales- la negación histórica de su posibilidad real de concreción. Hay que llamar la atención sobre el siguiente punto: las crisis económicas, entendidas desde la perspectiva dialéctico-materialista, debían explicar por sí solas el fin del sistema capitalista. Esto supone un momento de detención en el movimiento real que sigue la reproducción del capital, toda vez que la crisis generada por el propio sistema pone en evidencia la esencia socioeconómica de la producción capitalista: la producción indefinida de plusvalía bajo la forma de ganancia capitalista.

A los efectos de esta investigación lo más notable es que el sistema ha generado, conjuntamente con las crisis y los llamados ciclos económicos largos, una paradoja que resume su decursar histórico. La paradoja radica en que, por un lado, los momentos de debilidad crónica del capitalismo centran en las crisis económicas el peor momento en cuanto a la supervivencia del sistema, dadas las características de estas para su posterior desarrollo; pero, por otro lado, en la necesaria ocurrencia de estos ciclos se halla la posibilidad de autogeneración de las relaciones económicas capitalistas. Es decir, que a los efectos de la teoría marxista su negación dialéctica radica en que el sistema ha ido creando, mediante los ciclos económicos, las posibilidades de supervivencia en el largo plazo, matizadas por la alternancia de modelos de acumulación tanto productivos como especulativos, con el afán de sortear la caída de la tasa de rentabilidad de capital. Es por eso que el fenómeno más apreciable es la sustitución de modelos de tipo keynesiano por modelos de corte neoliberal, o viceversa. De manera tal que las transiciones al interior del sistema son, en última instancia, el instrumento del capitalismo para garantizar su perpetuación como sistema mundial económico y social. Resulta clave la comprensión de esta dinámica para la interpretación del desarrollo económico y social del capitalismo. Lo esencial es cómo se dan estas transiciones al interior del sistema y qué elementos garantizan su alternancia como mecanismo global de autoacumulación cuando peligra la vida económica de este.

Es necesario destacar que existen dos tipos de ciclos económicos fundamentales para la comprensión efectiva del desenvolvimiento global del capitalismo. El primero es conocido como "ciclo corto" por su duración aproximada de tres a cuatro años, también es conocido como "ciclo clásico" o "ciclo capitalista industrial". Por otra parte, los llamados "ciclos económicos largos" (o del tipo Kondrátiev) son los más apropiados para describir en el largo plazo el comportamiento general del sistema capitalista. Con una duración aproximada que oscila entre cincuenta y sesenta años, estos ciclos son conocidos como ondas largas de carácter recurrente en la vida del capitalismo: se componen fundamentalmente de una onda larga ascendente y de una onda larga descendente, las cuales portan en su génesis la llamada crisis estructural que divide las dos ondas. Posterior a la depresión, en aproximadamente un quinquenio, ocurre lo que se conoce como punto de inflexión del ciclo; así se restablece el auge económico. La posibilidad de génesis de la crisis estructural radica en la pérdida de la necesaria correspondencia que se establece entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas de la sociedad. El termómetro del sistema se mide por la cuota de ganancia: "Mandel postula que el secreto de las ondas está en la evolución de la tasa de ganancia de largo plazo, porque estima que el epicentro del sistema capitalista está en el proceso de valorización" (Katz, 2001b, p. 153).

El enfoque clásico adoptado por Kondrátiev sostiene que los ciclos u ondas se desarrollan a partir de factores endógenos, por lo cual las fluctuaciones del propio desarrollo capitalista provocan revoluciones tecnológicas, cambios en la esfera de las relaciones económicas internacionales y acontecimientos de envergadura sociopolítica, como guerras o revueltas de carácter general. La perspectiva marxista sostiene todo lo contrario a lo expuesto por el economista soviético. A partir de ello Ernest Mandel desarrolla su propio modelo de ondas largas, teniendo en cuenta que estas son el resultado de la convergencia de factores endógenos y factores exógenos al sistema. De ello se desprende que, tanto las revoluciones tecnológicas que han sucedido en la historia económica del capitalismo -como expresión concreta de lo ocurrido al interior de la base económica que sustenta al sistema-, como las innovaciones de carácter jurídico institucional -que responden a la superestructura que gobierna la sociedad y son establecidas para adecuarse a los requerimientos para la difusión del modelo productivo-económico y lograr la acumulación capitalista a nivel global del sistema en su conjunto-, interactúan dialécticamente y producen las diferentes coyunturas en las que se desarrollan los ciclos económicos largos. En ello radica la denominada ley de correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción.

En la tabla 1 se ofrece una periodización del ciclo económico largo desde diferentes posiciones, la cual puede traer alguna confusión, ya que, como se aprecia, no existe un momento exacto en el inicio y terminación de cada ciclo ni de cada una de sus fases. Desde el punto de vista teórico no existe una gran diferencia entre las periodizaciones de cada autor, ya que las variaciones existentes no producen grandes desviaciones en cuanto a la tendencia general. Las periodizaciones van desde las posiciones más clásicas hasta las más actuales, por lo cual recoge un resumen de la teoría de los ciclos económicos largos en general.

La onda larga ascendente

En el campo de las ciencias económicas, la teoría de los ciclos económicos largos es relativamente joven. De acuerdo con lo planteado por los autores que han abordado el tema, en este periodo ocurren las mayores rentabilidades del capital invertido por los capitalistas, y ello se manifiesta en el ascenso de la cuota de ganancia. Como norma, la inversión de capitales ocurre con mayor densidad en este periodo y la economía funciona de acuerdo con un modelo productivo-comercial; el sistema capitalista se traslada hacia la economía real y la cuota de ganancia es elevada. El modelo productivocomercial de corte keynesiano explica en gran medida lo que ocurre en la onda ascendente. La teoría de los ciclos económicos largos recoge cuatro ciclos completos y una última onda ascendente iniciada en la década de los noventa del siglo xx.

La primera onda larga ascendente corresponde al periodo 1793-1825, y coincide con la expansión económica registrada en Inglaterra por el impetuoso avance de la Revolución Industrial. La gran prosperidad industrial es la que sienta las bases para que el sistema se acentúe como un modo de producción dependiente de revoluciones tecnológicas capaces de arrastrarlo como motores de sus desarrollo interno. El cuadro anterior se corresponde con el periodo denominado capitalismo manufacturero.

La segunda onda larga ascendente corresponde al periodo 1847-1873: la manifestación más explícita de ella fue la continuación del régimen proteccionista en Inglaterra, como medida para proteger la industria algodonera. Sus niveles de concentración y centralización de la producción y el capital fueron tales que modificaron las relaciones de propiedad, lo que provocó el surgimiento y desarrollo de los monopolios industriales y bancarios.

La tercera onda larga ascendente corresponde al periodo 1893-1914. Es la primera que sucede bajo la fase imperialista del desarrollo capitalista, en la cual se instaura y llega a su agotamiento el denominado capitalismo monopolista privado. Se trata de un estadio capitalista dentro de la fase superior de desarrollo del sistema.

La cuarta onda larga ascendente corresponde al periodo 1940-1973. Es la segunda que sucede bajo la fase imperialista y, por tanto, el segundo estadio capitalista en esta fase. Este estadio es el denominado capitalismo monopolista de Estado, cuya máxima fuerza se desplegó entre los años 1945 y 1970, y registró una tasa de crecimiento del PIB mundial de 4,9 % (Martínez et al., 2002). Debido a la intromisión del Estado en la economía, este periodo es también conocido por la aplicación del keynesianismo, el cual, bajo el modelo de Estado de Bienestar europeo, sirvió de gran referente teórico y práctico para la teoría económica en general. En la industria manufacturera de Estados Unidos se observa un proceso singular: "A fines de la década de los cuarenta la tasa de ganancia fue muy elevada [33 %]. En la década de los cincuenta y sesenta la tasa de ganancia fue bastante elevada (superior al 22 %) a pesar de su tendencia a decrecer" (Caputo y Radrigán, 2001).

La quinta onda larga ascendente corresponde al periodo comprendido desde 1990 hasta la actualidad. Es la tercera onda que sucede bajo la fase imperialista, y su mayor impacto económico radica en la llamada Nueva Economía perteneciente a la era Clinton en la administración del gobierno de Estados Unidos. La quinta onda obedece a la dinamización de la economía basada en la revolución informática y las telecomunicaciones, con la aparición y uso de Internet, el carácter globalizador de la economía y la especulación financiera sin límites. En este periodo "la tasa de ganancia para los países del G-7 aumenta fuertemente a fines de la década de los 90 superando con creces la tasa de promedio de la década de los 70 […] el promedio de tasa de ganancia en el periodo 1996-98 es cercano a 21 %, en tanto el promedio para la década de 1970-80 es cercano a 17 %" (Caputo y Radrigán, 2001).

La crisis estructural

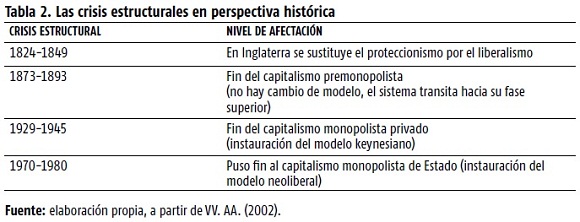

La crisis estructural es el momento de máxima expresión de las contradicciones económicas del sistema, expresadas en periodos prolongados de tiempo con la menor tasa de ganancia posible del capitalismo, lo cual responde a la dinámica de la correlación histórica entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción (tabla 2). Las crisis son, en esencia, el colapso de la correlación, y son además la señal de aviso para adecuar el sistema a las exigencias del proceso científico-técnico. Se puede añadir que en esta etapa se produce la imposibilidad del sistema de garantizar la acumulación capitalista a escala global bajo el modelo productivo-comercial, mientras se prepara el escenario para garantizarla bajo un patrón de acumulación especulativo-financiero. Su función económica se reduce a la sustitución del patrón de acumulación capitalista dominante por uno nuevo.

Cuando se produce el tránsito de un modelo productivo-comercial hacia un modelo especulativo-financiero, el sistema no se halla preparado para asumir las condicionantes de la acumulación capitalista, una acumulación hasta ese momento basada en la economía real y que ahora transita hacia una nueva etapa en la que predomina la economía ficticia. Por ello la crisis estructural actúa como el mecanismo que suplanta la forma imperante: su función es adecuar las estructuras económicas, institucionales y sociales a los requerimientos de la valorización del capital para un modelo especulativo- financiero. De modo que hay que llamar la atención en la importancia de su doble función: como detonante del colapso de las estructuras y como amortiguador de sus contradicciones.

De acuerdo con la teoría económica, la crisis estructural suele ser entendida como:

la crisis del mecanismo económico capitalista, es decir, la crisis del mecanismo de realización de la esencia de las relaciones de producción capitalistas […] Se trata de que las necesidades del desarrollo de las fuerzas productivas, expresadas en las necesidades de transformar la estructura de la producción social al nivel requerido por el desarrollo de la ciencia y la técnica, entran en contradicción antagónica con la estructura socioeconómica de la sociedad capitalista. (Bayón Sosa, 1999, p. 209)

Como resultado de cada crisis estructural el sistema ha tomado dos caminos: o cambia de fase o cambia de estadio, sin que ello suponga que con el cambio de fase necesariamente cambie el estadio capitalista vigente. En definitiva, cada ciclo porta una crisis estructural que, o bien estalla para fortalecer el sistema al reformular sus estructuras -con vistas a elevar sus niveles de valorización a escala internacional (caso 1873-1893)-, o bien cambia el modelo de acumulación capitalista, de manera que cada cambio represente un nuevo estadio capitalista (la primera, la tercera y la cuarta crisis estructurales han sido la demostración de esta tesis).

La onda larga descendente

El periodo de tiempo en que el sistema transita hacia la economía especulativa o ficticia, a través de un modelo especulativo financiero de corte neoliberal, es la onda larga descendente. Por tanto, este modelo es el que lo explica en su mayor parte, ya que la caída de la tasa de ganancia no se puede variar y, en consecuencia, la disminución de las tasas de interés y la política monetaria restrictiva condicionan el incremento del proceso inversionista. Cuando se produce la crisis estructural, entre ella y la onda descendente propiamente dicha no se puede establecer una clara distinción, no se sabe hasta qué punto es una u otra. Pero mi perspectiva indica que la crisis es el momento del choque violento entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, y la onda, por otra parte, es el momento de resolución de los conflictos generados por este trauma.

La primera onda descendente fue, aproximadamente, de 1826 a 1847. Ella coincide con la prolongación de la crisis estructural en Inglaterra, y es la única que ha tenido carácter nacional. Su más evidente transformación radica en la sustitución del régimen proteccionista por el régimen liberal, notable influencia del liberalismo económico de Adam Smith.

La segunda onda descendente fue de 1874 a 1893 y corresponde con la aparición del imperialismo, lo cual es el resultado de procesos de concentración y centralización de la producción y el capital, que conllevaron cambios en la propiedad capitalista. Es por eso que en esta etapa no se produce variación en cuanto al modelo de valorización del capital (ya que el sistema concentra todas sus fuerzas para ascender a su fase superior de desarrollo); es por eso que su profundidad requirió veinte años. En consecuencia, no es posible concebir un cambio tan radical si es conservado el existente nivel de desarrollo de las fuerzas productivas.

La tercera onda descendente correspondió al periodo 1914-1939, un periodo matizado por cambios profundos en las relaciones económicas internacionales: tuvieron lugar la Primera y la Segunda Guerras Mundiales y el triunfo del socialismo en Rusia. Por otra parte, la crisis de 1929 a 1933 marcó un hito en la historia económica del capitalismo: en lo sucesivo la teoría clásica y neoclásica es revolucionada por Keynes y la implantación del New Deal se convierte en la base material para el próximo ascenso.

La cuarta onda descendente fue de 1973 a 1990. De 1970 a 1979 la economía creció en 4,5 %; de 1980 a 1989, en 3,4 %; de 1990 a 1999, en 2,9 %. Pero de 1991 a 1996 se registró un crecimiento solo de un 1,5 % (Sierra Lara, 2010); por ello el espectacular salto en el periodo se corresponde con el inicio del punto de inflexión del quinto ciclo, basado en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como se observa, la tendencia del crecimiento es a disminuir, en relación con la visión de recesión económica de estos años en la economía mundial. Desde el punto de vista de la teoría económica este periodo ha sido rico en acontecimientos que la han marcado, como la contrarrevolución monetarista, que inspira el modelo neoliberal en detrimento del keynesiano en la economía global. En esencia, la onda descendente marca no solo el inicio de la especulación financiera a niveles sin precedentes, sino que se convierte en la teoría y práctica de medidas para sortear el fenómeno nuevo llamado estanflación.

Con la sustitución del modelo keynesiano, el Estado se convierte en el árbitro que Adam Smith anhelaba para la economía, y se produce la denominada globalización neoliberal. El pensamiento económico gira entonces alrededor de la teoría monetarista de Milton Friedman, quien alegaba que la causa de la crisis radicaba en el gasto público deficitario de Keynes, debido a que el incremento de la oferta monetaria en circulación sin respaldo productivo conlleva la inflación en la economía. Este fue un fenómeno advertido por el propio Keynes, pero en los años treinta era más importante estimular la demanda efectiva que preocuparse por los peligros de la inflación en el largo plazo. La de Keynes fue una perspectiva coyuntural y por ello su modelo no fue más que una solución teórica a las exigencias propias del desarrollo capitalista en esos años (lo cual no opaca las cualidades excepcionales de Keynes). Por tanto, todo se reducía a la necesidad de evitar el colapso del sistema añadiendo medidas que estimularan la inversión y, con ella, la recuperación económica.

En esta onda descendente el mercado se convierte en el principal gestor de las decisiones económicas a escala global, por lo cual toma auge una expansión gigantesca en cuanto al alcance de los monopolios. Esta época en las relaciones económicas internacionales es el estadio capitalista correspondiente al capitalismo monopolista de Estado trasnacional; en dicho estadio se encuentra en estos momentos el sistema. Sobre la base de las tecnologías de la información y las comunicaciones, activas desde de los años ochenta en el mercado, es que avanza hacia otro ciclo económico de esta naturaleza. Por eso se ha dicho que el sistema se halla en una onda ascendente, basada en esta revolución tecnológica:

Sin dudas, la economía capitalista se encuentra, desde mitad de los años setenta, inmersa completamente en un nuevo paradigma tecnológico, diferente del que había servido de base al ciclo fordista-keynesiano, y que la denominada economía postfordista había dejado definitivamente atrás. Las tecnologías de producción flexibles, los nuevos avances en materia de fuentes de energía renovables, vida biológica como nueva fuente de materias primas industriales, Internet o la conversión de todo conocimiento en fuente de acumulación de capital, son algunos de sus rasgos más relevantes. (Vasapollo y Arriola, 2010, p. 76)

El punto de inflexión del ciclo

El punto de inflexión es un periodo de tiempo por lo general no mayor a cinco años; su función es mostrar que un nuevo modelo de acumulación capitalista es el que garantiza la valorización del capital, cuyo modelo se sustituye por la incidencia de la crisis estructural y las reformas que tienen lugar en la onda descendente, bajo un nuevo patrón de crecimiento. El cambio de modelo de acumulación del tipo especulativo-financiero al tipo productivo-comercial y el cambio del modelo productivo-comercial al especulativo-financiero ocurren durante la onda descendente, y su resultado concreto se observa en este periodo. Por ello este momento tiene asociado el cambio de un ciclo económico a otro nuevo.

La constante innovación tecnológica es un proceso de retroalimentación en la vida del capitalismo. Los inventos adquieren su mayor esplendor durante la onda descendente y su masiva difusión ocurre en esta etapa, de modo que son abiertas no pocas brechas en la órbita de las relaciones económicas internacionales. Por eso la ampliación del mercado mundial supone una rápida adopción de la práctica económica en la que descansa el paradigma tecnológico.

En perspectiva histórica, los puntos de inflexión han sido los siguientes: el primero, de 1793 a 1794 (a partir de entonces toma auge la Revolución Industrial en Inglaterra); el segundo, de 1848 a 1850 (a partir de entonces el sistema asume el crecimiento económico sobre la base del ferrocarril); el tercero, de 1893 a 1895 (se reacomoda el modelo especulativo-financiero sobre la base de la industria de la energía eléctrica como soporte de la próxima onda ascendente); el cuarto, de 1929 a 1933 para Europa, y de 1929 a 1939 para Estados Unidos (es quizás por su complejidad que haya durado tanto, y estuvo matizado por la aplicación de las políticas macroeconómicas de regulación estatal de Keynes, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos). Por último, puede decirse que el quinto punto de inflexión comenzó en 2001, toda vez que se atiende al comportamiento de la productividad del trabajo en Estados Unidos: de 1990 a 1995 su economía creció en 1,5 % anual, mientras que del año 1995 al 2000 el incremento fue de un 2,0 % anual (Katz, 2001a) -en este singular momento del ciclo tiene lugar la instauración y difusión del modelo de acumulación capitalista.

El ciclo económico y el sistema capitalista en su conjunto

La dinámica del capitalismo como sistema oscila entre momentos en los que predomina la economía real, con elevadas tasas de ganancia, y momentos en los que predomina la economía irreal, con bajas tasas de ganancia. En este sentido, dice E. Domínguez (2010): "El capitalismo podemos verlo como un sistema oscilante que se mueve entre dos polos, el de la desregulación y el de la regulación, que en algunas aproximaciones podemos llamar liberal y keynesiano, aunque ambas denominaciones no son más que convenciones" (p. 72). Y más adelante:

El capitalismo oscila entre esos dos extremos, sin alcanzar ninguno de los dos, sino pasando a estados metaestables en que se hibridan elementos de uno u otro polo, con predominio más o menos claro de uno de ellos, que se pueden identificar con los distintos modelos. Así, modelo liberal, modelo keynesiano o modelo neoliberal se corresponden cada uno con uno de esos periodos de relativo equilibrio, coyunturas históricas en las cuales el modelo aplicado satisface temporalmente las necesidades de desarrollo sistémico. (p. 73)

Dichas coyunturas han determinado el modelo liberal hasta la crisis estructural de 1929, en la cual concluye el estadio conocido como capitalismo monopolista privado. El modelo keynesiano a partir de los años de la posguerra corresponde al estadio del capitalismo monopolista de estado, hasta la crisis estructural de los años setenta. El modelo neoliberal corresponde al estadio denominado capitalismo monopolista de Estado trasnacional, el cual, luego de los setenta, ha sido implantado a escala mundial como globalización neoliberal de la economía.

El ciclo económico refleja la coyuntura en la que se halla el sistema. Por tanto, el predominio de cada modelo está en consonancia con las exigencias que se derivan de la acumulación capitalista bajo determinado momento del ciclo. Es por ello que la alternancia de dichos modelos es imprescindible para la reproducción del sistema, y esto constituye un fenómeno objetivo que necesita de nuestra comprensión cuando se aplican las políticas económicas correspondientes a cada etapa capitalista.

CONCLUSIONES

La existencia de los ciclos económicos largos está asociada al comportamiento de la llamada base económica del sistema, relacionada con las revoluciones tecnológicas fundamentalmente. En esta perspectiva, el sistema actúa de acuerdo con la ley de correspondencia marxista entre el carácter y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, por lo que cada ciclo económico representa un nuevo nivel de acción de dicha ley. Así, cada modelo de acumulación capitalista se corresponde con la dinámica de las ondas del ciclo: la coyuntura de la valorización vía modelo productivo-comercial corresponde a la onda ascendente del ciclo, en tanto que la crisis estructural representa el momento crítico para las fuerzas productivas -porque significa que la acumulación ya no responde a las estructuras existentes y es necesario modificar la superestructura social de acuerdo con los imperativos de la base tecnológica que sustenta la base económica del sistema.

El desarrollo de la onda larga descendente se ajusta con las exigencias del modelo especulativo-financiero como ente encargado de la valorización del capital. El punto de inflexión es el momento del viraje del ciclo: su aparición constituye el momento en que el sistema ha dejado de transitar por la onda larga descendente, y su desenvolvimiento da lugar a un nuevo ciclo económico, ahora basado en el nuevo modelo de acumulación surgido de la crisis estructural.

Como se observa, la recurrencia de modelos de acumulación capitalista, tanto productivos como especulativos, es el recurso del sistema para sortear la caída tendencial de la cuota de ganancia. Desde la llegada del imperialismo, como fase superior del desarrollo del capitalismo, se ha dado una recurrencia de estos modelos, los cuales expresan, por una parte, la imposibilidad de la autodestrucción del sistema (vía desarrollo extraordinario de las fuerzas productivas según la concepción marxista), y por otra, que el desenvolvimiento capitalista atraviesa las diferentes fases del ciclo largo, al describir las coyunturas económicas que se observan en su desarrollo histórico. Por ello, el fenómeno que más externamente se observa en el desarrollo del sistema es la constante recurrencia de modelo proteccionista a modelo liberal, o de modelo liberal a modelo proteccionista.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bayón Sosa, M. L. (comp.). Crítica a las teorías económicas burguesas, t. II. La Habana. Editorial Félix Varela. (1999).

Caputo, O. y J. Radrigán. "Acumulación, tasa de ganancia e inversión en los países capitalistas desarrollados". Seminario Internacional "El pensamiento económico crítico ante los cambios del sistema mundial". Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ponencia.(2001).

Domínguez, E. La crisis global y la nueva transición. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales. (2010).

Katz, C. "Mito y realidad de la revolución informática". XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Antigua. Guatemala. Ponencia.(28 de octubre 2001 (a)):

Katz, C. "Ernest Mandel y la teoría de las ondas largas". Razón y Revolución. n.º 7. pp. 151-158. (2001b)

Martínez, O. et al. La economía mundial en los últimos 20 años. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales. (2002).

Rodríguez Vargas, J. J. "La nueva fase de desarrollo económico y social del capitalismo mundial". Universidad de Málaga. Tesis de doctorado. (2005)

Sierra Lara, Y. Teoría del desenvolvimiento global capitalista y sus implicaciones para la transición socialista en la periferia. (2010). (2012-02-16). <http://www.eumed.net/ libros/2010f/882/index.htm> .

Vasapollo, L. y J. Arriola ¿Crisis o Big Bang? La crisis sistémica del capital ¿qué, cómo y para quién? La Habana. Editorial de Ciencias Sociales. (2010).

VV. AA. Lecciones de economía política del capitalismo. La Habana. Editorial Félix Varela. (2002).

RECIBIDO: 23/5/2013

ACEPTADO: 17/10/2013

Yasmani Jimenez Barrera. Departamento de Economía Global, Facultad de Economía, Universidad de Pinar del Río, Cuba. Correo electrónico: yjimenez@fcsh.upr.edu.cu