Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista Cubana de Salud Pública

versión On-line ISSN 1561-3127

Rev Cubana Salud Pública v.31 n.2 Ciudad de La Habana abr.-jun. 2005

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Central de Las Villas, Cuba

Índice de desarrollo humano a nivel territorial en Cuba. Período 1985-2001

Elier Méndez Delgado1 y María del Carmen Lloret Feijóo2

Resumen

En este trabajo se sintetiza mediante el índice de Desarrollo Humano un conjunto de indicadores que caracterizan el desarrollo humano a escala territorial; este índice es de gran utilidad e interés para el diagnóstico del Plan Territorial y además su cálculo posibilita medir y compara el desarrollo que han alcanzado en Cuba los territorios durante 17 años.

Palabras clave: DESARROLLO HUMANO; DISTRIBUCIÓN ESPACIAL; CUBA.

Introducción

El desarrollo territorial es un proceso localizado de cambio social sostenido, que tiene como finalidad última el progreso permanente del territorio, la localidad, la comunidad y de cada individuo residente en ella. Además de estar vinculado estrechamente a un proceso de crecimiento económico, el desarrollo territorial requiere de las siguientes condiciones:

- Un proceso de autonomía para emprender un estilo propio de desarrollo y aplicar políticas territoriales autóctonas.

- Capacidad de apropiarse del plusproducto para reinvertir en el proceso, lo que permite superar en forma paulatina las estructuras de producción obsoletas y diversificar la base económica. Esto posibilitará un desarrollo sustentable a largo plazo, pues ofrece cimientos más sólidos.

- Una actitud permanente de concientización con respecto a la protección ambiental y el uso racional de los recursos naturales, al tiempo que se deberá propiciar el incremento del nivel de vida de la población.

- La identificación plena de la población con su territorio, lo que da sentido de pertenencia e identidad al desarrollo territorial; esto se vincula a la historia, psicología, lengua, tradición y arraigo sociocultural de la población con ese territorio; por lo que deberá predominar un verdadero sentido de pertenencia que desarrolle la cohesión y al final posibilite la motivación de cada uno de los individuos.

- Se necesita de lo cotidiano y aquí está la unidad como requisito indispensable para ejercer las diferentes actividades del individuo en la sociedad. Lo cotidiano posibilita la comunicación y el diálogo que es lo que permite adentrarse en los problemas del territorio.

- Producto del significado social de este proceso es fundamental que el ingreso se reparta entre la población con justicia y equidad, además de garantizar la participación constante de ésta en la toma de decisiones.

- El protagonismo es requisito indispensable para este proceso, entendido este como el liderazgo de los gestores del desarrollo territorial.

- La coordinación entre los agentes del desarrollo constituye una condición necesaria para consolidar el desarrollo del territorio.

No habrá desarrollo en ninguna de sus acepciones incluyendo el territorial, si no hay crecimiento económico unido a un verdadero sentido de paz, confraternidad y tranquilidad a nivel global.

Desarrollo

El desarrollo territorial planificado puede constituirse en una vía para atenuar las desproporciones desde el punto de vista económico y social sobre la base de los objetivos centrales del plan de la economía del país. En Cuba cobran vital importancia los aspectos de la economía y el desarrollo territorial, por lo que una buena distribución territorial de los recursos disponibles y una planificación acertada de la economía territorial hacen un desarrollo más armónico y proporcional a nivel nacional; en tal sentido la aplicación de formulaciones, métodos e índices que faciliten diagnosticar el comportamiento del desarrollo en todo el país es de gran utilidad, en especial cuando se toman en consideración indicadores del desarrollo humano.

El hombre debe estar en el centro de cualquier índice o fórmula que se pretenda aplicar, de este modo el desarrollo humano1 es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del hombre. Los 3 niveles de desarrollo esenciales que han sido considerados en el Informe de desarrollo humano son: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida adecuado. También es concebido como un proceso de ampliación de oportunidades a los individuos como el nivel de bienestar que han alcanzado, y consta de 2 aspectos:

- La formación de capacidades humanas tales como un mejor estado de salud o mayores conocimientos.

- La forma como los individuos emplean las capacidades adquiridas, ya sea para el trabajo o el descanso.

El ingreso como aspecto importante, podría ser un elemento que se debe tomar en consideración a la hora de analizar el desarrollo humano, no obstante la vida no se reduce a eso, el desarrollo debe abarcar más que la expansión de riquezas y los ingresos, por lo que el objetivo esencial debe estar en el ser humano.

Para medir el desarrollo humano se emplean 3 elementos esenciales de la vida humana: longevidad, conocimientos y niveles de vida decentes. Se pudieran incluir muchos para el cálculo de este indicador, sin embargo esto resulta imposible por la carencia de estadísticas comparables y además el exceso de indicadores podrían crear una imagen distorsionada de la realidad; aunque en este aspecto pudieran aparecer diferentes criterios.

Los 3 componentes más utilizados para medir el desarrollo humano según los informes más recientes del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo son:

La longevidad, pues la esperanza de vida prolongada es valiosa en sí misma y además por el hecho que varios beneficios indirectos están directamente relacionados con una esperanza de vida elevada.

Los conocimientos, que reflejan el acceso a la educación que resulta necesario para llevar una vida productiva en la sociedad moderna. El alfabetismo es un indicador en el desarrollo humano, pues cuando una persona aprende a leer y a escribir se le abre el camino para el aprendizaje y la adquisición de conocimientos.

El manejo de recursos que se requieren para una vida adecuada; por lo que se necesita de datos como el acceso a la tierra, créditos, ingresos y otros. Por la limitación de la información, se analiza un indicador de ingresos.

Se plantea que mediante las variables longevidad, y conocimientos se logra cierta caracterización del proceso de formación de capacidades humanas. En cambio el ingreso resulta insuficiente para medir la forma en que los individuos emplean las capacidades adquiridas; pues de qué vale una vida prolongada y los conocimientos adquiridos si ellos no pueden realizarse mediante una actividad que permita desarrollar sus capacidades, utilizar sus talentos y llevar a cabo sus proyectos. Por esta razón se tiene en cuenta un indicador importante: empleo (medido mediante la tasa de ocupación o el promedio de trabajadores) el cual expresa un alto grado de materialización de las capacidades humanas.

Los 3 indicadores tienen un fallo en común: son promedios que ocultan las verdaderas diferencias observables entre la población, donde existen grupos sociales que tienen desproporciones sustanciales en cada una de estas variables.

Como quiera que existen otros indicadores que pueden ser utilizados para tal propósito y además no siempre se dispone de la información territorial y local requerida para calcular este índice, es posible reemplazarlos por otros que también permiten caracterizar el desarrollo,2 pues el progreso alcanzado en términos de mortalidad infantil refleja de manera incuestionable el desarrollo económico, social y cultural de un territorio y una localidad, del mismo modo este indicador tiene su reflejo en la esperanza de vida; el promedio de trabajadores refleja las posibilidades de acceso que tiene el hombre para realizarse en sus aspiraciones, no obstante como quiera que se trata de un indicador en términos absolutos y puede alterar el resultado de algunos municipios que tengan un mayor número de trabajadores, resulta conveniente utilizar la alternativa del índice de ocupación. La productividad del trabajo sobre la base de la producción mercantil refleja la producción per cápita por municipios, así se muestra la gestión por alcanzar tales resultados.

Luego del análisis de este concepto y sus componentes surge la idea de ajustar este índice al territorio y sus localidades, para de esta forma entrar al análisis de la situación socioeconómico de cada localidad.

Con vistas a diagnosticar la situación socioeconómica de cada provincia o territorio de Cuba, y con el apoyo de todos los trabajos investigativos que se han realizado anteriormente, se puede conformar este índice si se tienen en cuenta varios indicadores.

El primero consiste en delimitar las privaciones que sufre un territorio en cada una de las variables analizadas.

- Mortalidad infantil. (X1)

Este indicador es el resultado de dividir las defunciones de menores de un año, en un área y período determinado, entre los nacimientos ocurridos en este. Se expresa por cada 1000 nacidos vivos.

- Índice de ocupación. (X2)

Este indicador representa la relación que existe entre el número de ocupados y la población actual de cada uno de los territorios de Cuba.

- Volumen de inversiones per cápita (X3)

Este indicador representa el monto al cual asciende la ejecución de inversiones por territorios dividido entre la población de cada provincia.

- Tasa de escolarización. (X4)

Es la relación existente entre la matrícula de una edad o grupo de edades y la población de esa edad o grupos de edades.

- Salarios medios devengados. (X5)

Es el importe de las retribuciones directas devengadas como promedio por un trabajador en un mes. Se obtiene de dividir el salario devengado por el promedio de trabajadores total.

- Mortalidad materna. (X6)

Relación entre el número de defunciones maternas y la cantidad de nacidos vivos en un área geográfica para un período determinado.

Es necesario destacar que el valor máximo (adecuado o deseado), así como el mínimo (máxima privación) del indicador mortalidad infantil y materna, por tener un comportamiento que difiere de los demás indicadores, se toma el valor real mínimo, como el valor deseado y el máximo, como el de máxima privación.

Los pasos básicos son los siguientes:

- La medida de privación clasifica a una provincia en el rango de cero a 1. El índice de privación se puede calcular de la siguiente forma:

MáxXij - Xij

MáxXi

IPij = -------------

MínXi

donde:

IPij - Índice de privación del indicador i en la provincia j.

Xij - Valor del indicador i en la provincia j.

Máx. Xi - Valor máximo del indicador i.

Mín. Xi - Valor mínimo del indicador i.

El procedimiento de cálculo del índice de privación (Ipij) se muestra en la tabla 1, para el año 2000 en el territorio de Villa Clara.

- Define un indicador promedio de privación. Esto se hace calculando un promedio de los indicadores analizados.

Ippj - Índice de privación promedio por provincia j.

6

Ippj = 1/6 S Ipij

i=1

Por tanto el índice de privación promedio para la provincia de Villa Clara en el año 2001 sería:

Ippj = 16(0,024+0,650 +0,939 +1+0,5+0,064)

Ippj = 0,529

- Cálculo del IDHT como sigue:

IDHT = 1- Ippj

IDHT = 1- 0,529

IDHT = 0,471

El IDHT clasifica al territorio entre valores de cero a 1. Para este caso el rango se ha elaborado al tomar en consideración que el índice que se obtuvo durante los 17 años analizados (1985-2001), refleja un promedio de 0,462. Por tanto, los territorios quedarán clasificados de la siguiente forma:

- Nivel alto de desarrollo territorial: 0,600 o por encima de este.

- Nivel medio de desarrollo territorial: 0,462 a 0,599.

- Nivel bajo de desarrollo territorial: inferior a 0,462.

Dentro de todas las provincias las que poseen niveles altos de desarrollo son: Ciudad de La Habana y Cienfuegos, porque el valor del índice en estos 2 casos se comporta considerablemente por encima del promedio situado. Con niveles medios se ubican las provincias:

- La Habana.

- Matanzas.

- Villa Clara.

- Sancti Spíritus.

- Ciego de Ávila.

- Isla de la Juventud.

Las provincias que poseen un nivel bajo de desarrollo, pues no alcanzaron un nivel superior al promedio son:

- Pinar del Río.

- Camagüey.

- Las Tunas.

- Holguín.

- Granma.

- Santiago de Cuba.

- Guantánamo.

TABLA 1. Procedimiento del cálculo del Ipij para el año 2000

| Conceptos | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |

| Máximo (Valor deseado) | 4,9 | 0,633 | 753,12 | 100 | 246 | 20,8 |

| Mínimo (Valor de privación) | 9,1 | 0,347 | 71,02 | 97,2 | 216 | 163,9 |

| Villa Clara Xij | 5,0 | 0,447 | 112,51 | 97,2 | 231 | 30,1 |

| (Máx Xi -Mín. Xi ) | -0,1 | 0,186 | 640,61 | 2,8 | 15 | -9,3 |

| (Máx Xi - Mín. Xi) | -4,2 | 0,286 | 682,1 | 2,8 | 30 | -143,1 |

| Índice de privación (Ipij) | 0,024 | 0,650 | 0,939 | 1 | 0,5 | 0,064 |

Fuente: Cálculos efectuados por los autores a partir de datos obtenidos.

La tabla 2 muestra el comportamiento del IDHT, y su promedio anual, así como el comportamiento del IDHT para todas las provincias a lo largo de los 17 años analizados.

TABLA 2. Resultados del IDHT por territorios del país

| Territorios | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |

| Pinar del Río | 0,470 | 0,402 | 0,401 | 0,482 | 0,304 | 0,385 | 0,585 | 0,251 | 0,263 | 0,321 | 0,249 |

| La Habana | 0,762 | 0,619 | 0,734 | 0,703 | 0,63 | 0,642 | 0,628 | 0,63 | 0,483 | 0,583 | 0,484 |

| C. de La Habana | 0,658 | 0,768 | 0,77 | 0,771 | 0,597 | 0,659 | 0,659 | 0,605 | 0,587 | 0,774 | 0,746 |

| Matanzas | 0,625 | 0,633 | 0,58 | 0,51 | 0,451 | 0,440 | 0,645 | 0,554 | 0,466 | 0,578 | 0,519 |

| Villa Clara | 0,579 | 0,538 | 0,511 | 0,437 | 0,438 | 0,609 | 0,663 | 0,569 | 0,608 | 0,449 | 0,506 |

| Cienfuegos | 0,723 | 0,839 | 0,654 | 0,702 | 0,84 | 0,712 | 0,839 | 0,703 | 0,763 | 0,572 | 0,709 |

| Sancti Spíritus | 0,331 | 0,496 | 0,438 | 0,495 | 0,352 | 0,544 | 0,686 | 0,48 | 0,615 | 0,546 | 0,400 |

| Ciego de Ávila | 0,436 | 0,533 | 0,59 | 0,542 | 0,490 | 0,656 | 0,736 | 0,535 | 0,659 | 0,672 | 0,667 |

| Camagüey | 0,538 | 0,481 | 0,537 | 0,57 | 0,399 | 0,426 | 0,588 | 0,47 | 0,509 | 0,431 | 0,38 |

| Las Tunas | 0,431 | 0,174 | 0,246 | 0,36 | 0,231 | 0,284 | 0,462 | 0,419 | 0,374 | 0,270 | 0,237 |

| Holguín | 0,39 | 0,345 | 0,342 | 0,412 | 0,384 | 0,35 | 0,542 | 0,429 | 0,338 | 0,341 | 0,409 |

| Granma | 0,272 | 0,27 | 0,327 | 0,353 | 0,253 | 0,261 | 0,491 | 0,307 | 0,291 | 0,355 | 0,144 |

| S. de Cuba | 0,307 | 0,279 | 0,313 | 0,423 | 0,299 | 0,274 | 0,488 | 0,383 | 0,407 | 0,267 | 0,351 |

| Guantánamo | 0,36 | 0,141 | 0,279 | 0,232 | 0,207 | 0,244 | 0,492 | 0,164 | 0,056 | 0,242 | 0,229 |

| I. de la Juventud | 0,373 | 0,673 | 0,637 | 0,81 | 0,623 | 0,646 | 0,788 | 0,522 | 0,506 | 0,54 | 0,645 |

| Promedio | 0,484 | 0,479 | 0,491 | 0,520 | 0,433 | 0,475 | 0,619 | 0,468 | 0,462 | 0,463 | 0,445 |

TABLA 2. (Continuación)

| Territorios | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Prom. |

| Pinar del Río | 0,302 | 0,303 | 0,339 | 0,341 | 0,362 | 0,325 | 0,358 |

| La Habana | 0,501 | 0,693 | 0,402 | 0,332 | 0,352 | 0,427 | 0,565 |

| C. de La Habana | 0,636 | 0,562 | 0,726 | 0,711 | 0,627 | 0,66 | 0,677 |

| Matanzas | 0,501 | 0,543 | 0,508 | 0,568 | 0,592 | 0,393 | 0,536 |

| Villa Clara | 0,401 | 0,443 | 0,445 | 0,508 | 0,471 | 0,376 | 0,501 |

| Cienfuegos | 0,45 | 0,485 | 0,357 | 0,465 | 0,642 | 0,387 | 0,638 |

| Sancti Spíritus | 0,352 | 0,447 | 0,468 | 0,463 | 0,433 | 0,36 | 0,465 |

| Ciego de Ávila | 0,536 | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,37 | 0,442 | 0,553 |

| Camagüey | 0,425 | 0,435 | 0,521 | 0,308 | 0,385 | 0,304 | 0,453 |

| Las Tunas | 0,242 | 0,27 | 0,222 | 0,321 | 0,319 | 0,297 | 0,303 |

| Holguín | 0,32 | 0,371 | 0,352 | 0,35 | 0,331 | 0,31 | 0,371 |

| Granma | 0,307 | 0,259 | 0,259 | 0,28 | 0,221 | 0,449 | 0,300 |

| S. de Cuba | 0,358 | 0,414 | 0,392 | 0,435 | 0,267 | 0,243 | 0,347 |

| Guantánamo | 0,403 | 0,331 | 0,395 | 0,352 | 0,245 | 0,271 | 0,273 |

| I. de la Juventud | 0,386 | 0,638 | 0,643 | 0,545 | 0,54 | 0,493 | 0,589 |

| Promedio | 0,408 | 0,452 | 0,436 | 0,496 | 0,408 | 0,382 | 0,462 |

Fuente: Resultados obtenidos del software y cálculos realizados por los autores.

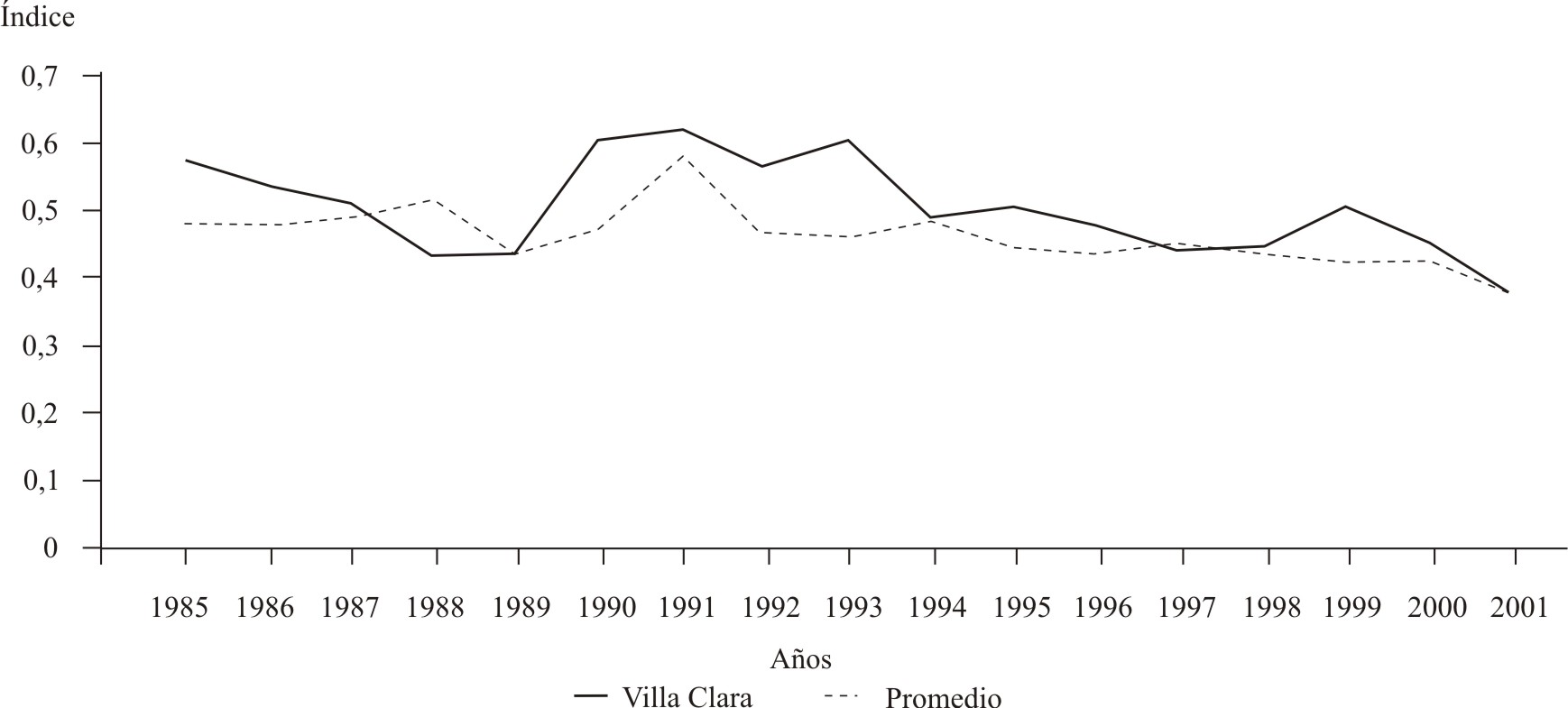

Para una visión mucho más clara se exponen, en las figuras de la 1 a la 3, los resultados de 3 provincias con diferentes niveles de desarrollo: Ciudad de La Habana con el mejor resultado, Villa Clara con un nivel medio y Granma con los peores resultados.

Fig.1. Índice de desarrollo humano territorial. Ciudad de La Habana.

Fig.2. Índice de desarrollo humano territorial. Villa Clara.

Fig.3. Índice de desarrollo humano territorial. Granma.

Summary

Human development index at territorial level in Cuba. 1985-2001

This paper summarizes a set of indicators that characterize the human development at territorial level by using a human development index. This index is very useful and of interest for the diagnosis of the Territorial Plan in addition that its calculation makes it possible to measure and compare the development that the Cuban territories have reached in the last 17 years.

Key words: HUMAN DEVELOPMENT, SPACE DISTRIBUTION, CUBA.

Referencias bibliográficas

1. PNUD. Informe de Desarrollo Humano de 1990. Bogotá: PNUD; 1991:p.33-4.

2. Baró Ayo E, Bruqués Rodríguez A. Ciclo de conferencias sobre el trabajo estadístico. Estudio sobre el desarrollo Humano. La Habana; Universidad de La Habana, 1991:p.1-23.

Recibido: 17 de septiembre de 2003. Aprobado: 13 de noviembre de 2003.

Elier Méndez Delgado. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Central de Las Villas, Las Villas, Cuba. E-mail: ejmendez@fce.uclv.edu.cu