INTRODUCCIÓN

La enfermedad vascular cerebral isquémica se define como el conjunto de afecciones clínicas caracterizadas por un déficit neurológico de inicio súbito secundario a la oclusión total o parcial de una arteria cerebral.1) La ECV isquémica es una emergencia médica con una ventana estrecha para su diagnóstico y tratamiento. El daño generado por esta enfermedad se estima mediante de la mortalidad, discapacidad e impacto social.2) El diagnóstico y tratamiento oportuno de la etapa aguda de la ECV isquémica están dirigidos a reducir la mortalidad y la discapacidad, de ahí su importancia; es necesario, evitar que el área de isquemia-necrosis aumente, reducir las complicaciones asociadas y las secuelas neurológicas, y optimizar la rehabilitación.3,4

La frecuencia de enfermedad cerebrovascular aumenta con la edad y predomina en pacientes del sexo masculino y de la raza negra. Según datos de 11 estudios realizados en Europa, Rusia, Australia y Estados Unidos, la incidencia mundial de la ECV se estimó entre 300 y 500 x 100 000 hab./año, entre los 45 y 84 años de edad.5

En Cuba, en el 2020 hubo 10 821 fallecidos con una tasa bruta de 90,4 X 100 000 hab. y una tasa ajustada de 39,7 X 100 000 hab. En Villa Clara, en ese año, el total de defunciones por esta causa fue de 668, para una tasa bruta de 85,9 X 100 000 habitantes.6

Sagua la Grande, territorio con una tendencia acentuada al envejecimiento poblacional, posee el 22,03 % de población mayor de 60 años, según datos aportados por la oficina de estadística del hospital “Mártires del 9 de abril”; en los últimos cinco años, la ECV ha tenido una tendencia al aumento de su letalidad intrahospitalaria que superaba el 20 % en 2022.

Un factor de riesgo puede definirse, como la característica biológica o hábito que permite identificar a un grupo de personas con mayor probabilidad de adquirir enfermedades con relación al resto de la población que no presenta esa condición para adquirir una determinada enfermedad a lo largo de su vida.7

Las condiciones meteorológicas influyen sobre las personas de forma directa e indirecta, por lo que se reconocen como un factor de riesgo para la salud humana, pues tienen la capacidad de producir efectos específicos sobre la fisiología de los individuos vulnerables o meteoro-lábiles. A los efectos predisponentes de las condiciones meteorológicas sobre la salud humana, capaces de producir aumentos medibles de la morbilidad y mortalidad diarias de variadas enfermedades crónicas y transmisibles, se les denomina efectos meteoro-trópicos.8

La magnitud y extensión del riesgo asociado a los efectos meteoro-trópicos depende del peligro que representan las condiciones meteorológicas predisponentes, que actúan como un factor externo y de la vulnerabilidad de los individuos expuestos, lo cual se determina para dos opciones diferentes.8

Las vulnerabilidades individuales asociadas a los factores de riesgo poco modificables, tales como: la edad, el sexo, la talla, el peso, el índice de masa corporal y las características del ritmo circadiano; además, si se dispone de datos confiables sobre la presencia de comorbilidades, la práctica personal de hábitos no saludables (tabaquismo, alcoholismo, drogas, nivel de actividad física) se puede ampliar la evaluación de las vulnerabilidades de forma personalizada;

La vulnerabilidad colectiva o regional, calculada a partir de considerar la tasa de la mortalidad general en exceso como el indicador de un territorio seleccionado.

Las crisis de salud que ocurren asociadas al riesgo meteoro-trópico se denominan meteoropatías. Unas de las enfermedades, que según múltiples resultados de investigaciones está influenciada por los cambios del tiempo y el clima es la ECV.9

El objetivo del presente trabajo es exponer un sistema de capacitación, para adaptar la prestación de los servicios de salud a los pacientes con ECV, basada en los efectos fisiopatológicos que provocan los cambios de tiempo y el ritmo circadiano.

MÉTODOS

Se diseñó un estudio multietápico prospectivo en el Hospital Universitario «Mártires del 9 de Abril» en el municipio Sagua la Grande en el período comprendido entre los años 1993 y 2017, que abarcó tres etapas: 1. Evidencias; 2. Conciencia, 3. Consolidación y perfeccionamiento del sistema.

Etapa de evidencias (años 1993 - 1997): Tuvo como objetivo establecer la relación entre las variables climáticas, su incidencia diaria y estacional sobre la ECV en Sagua la Grande y su relación con la atención médica integral. Se seleccionó el universo de profesionales de la salud que atendieron a los pacientes con ECV (52) , durante el periodo de tiempo estudiado.

Etapa de conciencia (años 1998 - 2007): Esta etapa tuvo como objetivo, capacitar sobre los aspectos fisiopatológicos implicados en la incidencia de la enfermedad y su relación con el tiempo, el clima. Se elaboraron procesos de capacitación en los diferentes niveles de atención que permitieron una asistencia especializadas de los pacientes con ECV.

Se seleccionó un universo de 48 profesionales de la salud que atendieron a los pacientes con ECV durante el periodo de tiempo estudiado.

Etapa de consolidación y perfeccionamiento (años 2008 - 2017): Esta etapa tuvo como objetivo, evaluar los resultados del proceso de capacitación desarrollado y establecer las condiciones para implementar los sistemas de alertas tempranas.

Se seleccionó un universo de 61 profesionales de la salud que atendieron a los pacientes con ECV durante el periodo de tiempo estudiado.

Métodos, técnicas e instrumentos para la recogida de la información:

Nivel teórico

Análisis-síntesis: Permitió el análisis de las fuentes teóricas y los contenidos básicos para profundizar en la enfermedad cerebrovascular (ECV) y su relación con variables meteorológicas, además de emplearse en la interpretación de los resultados del diagnóstico, la elaboración de la propuesta y el arribo a conclusiones parciales y finales.

Inducción-deducción: Propició la reflexión acerca de las definiciones consideradas en la construcción del marco teórico estableciendo la relación entre lo particular y lo general.

Hipotético-deductivo: Permitió la explicación de los datos empíricos relacionados con el desarrollo de las habilidades investigativas mediante la hipótesis, de la cual se deducen los resultados probables que permite comprobar la veracidad de la misma.

Técnicas e instrumentos para la recogida de datos:

La preparación de los profesionales implicados se realizó mediante un curso de posgrado que incluyó la preparación con relación al uso del pronóstico biometeorológico. Previo al curso, se aplicó un cuestionario diagnóstico con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento sobre el tema. Se impartió con dos frecuencias anuales entre los años 1998 y 2002, con un total de 30 cursistas en cada versión, siendo capacitados un total de 300 profesionales. Este curso estaba dirigido a profesionales vinculados a la salud y líderes comunitarios.

Procesamiento estadístico de la información:

Para comparar los grupos antes y después de la capacitación, se utilizaron la prueba Chi cuadrado de homogeneidad para variables cualitativas y el Test no paramétrico de Mann Whitney para las cuantitativas. Para realizar las comparaciones horizontales, antes de la intervención y después de ella en cada grupo, fueron empleadas pruebas de comparación de proporciones bilaterales y unilaterales. Se utilizó un nivel de significación; p < 0,05 significativa; p < 0,01 muy significativa.

Para medir la efectividad de las acciones de forma cualitativa, se utilizaron, como medidas descriptivas, porcentajes y tasas.

Consideraciones éticas: El Comité de Ética de las Investigaciones de la institución analizó y brindó aval para su desarrollo, así como el Consejo Científico Provincial, aceptó el proyecto de investigación. Los datos personales fueron utilizados respetando la confidencialidad y con carácter estrictamente científico.

RESULTADOS

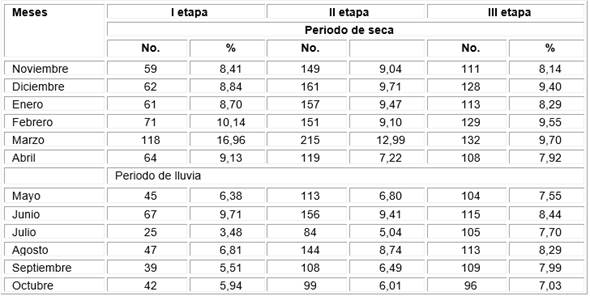

La tabla 1 muestra la incidencia por meses: la enfermedad ECV predominó en los meses invernales o poco lluviosos de diciembre a marzo; de acuerdo al comportamiento del clima en Cuba, las diferencias fueron muy significativas, lo que coincidió con los meses en que se produjeron los cambios drásticos en temperatura y presión atmosférica.

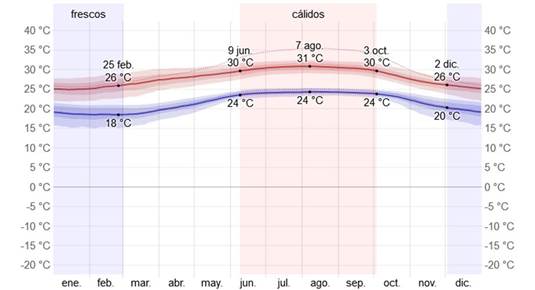

La figura 1 muestra las temperaturas máxima y mínima promedio, puede verse que el periodo de seca coincide con los valores más bajos y la mayor incidencia de casos de ECV. La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio diaria con las bandas de los percentiles 25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas delgadas punteadas son las temperaturas promedio percibidas correspondientes.

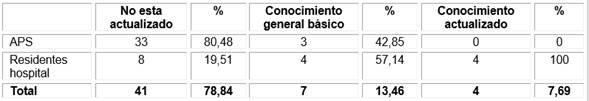

En la tabla 2 se analiza el conocimiento de los profesionales sobre ECV, siendo muy significativo en la primera etapa, el inadecuado nivel del personal de salud que atiende a estos enfermos, 41 para un 78,85 %. Este resulta un importante hallazgo que posibilitó establecer planes de capacitación integral al personal médico, desarrollado inicialmente en el curso de post-grado donde se describen las bases fisiopatológicas de la meteoro labilidad en la enfermedad cerebrovascular.

Tabla 2 Competencia médica. Grado de conocimiento actualizado sobre la enfermedad cerebrovascular: I etapa

La preparación de los profesionales implicados se realizó mediante el curso de posgrado; como parte del curso, se aplicó un cuestionario diagnóstico con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento sobre el tema. Los objetivos del curso fueron: a) Capacitar a los cursistas en la enfermedad cerebrovascular, b) Describir la fisiopatológicas de la meteoro labilidad en la enfermedad cerebrovascular, c) Proponer estrategias de atención comunitarias para la prevención primaria de la enfermedad a partir de los cambios del tiempo y el clima en el territorio.

Los principales temas abordados en el curso fueron la definición de ECV, la epidemiología, los factores de riesgos, la fisiopatología, la promoción y prevención de salud, el autodesarrollo comunitario, las variables meteorológicas y su influencia en la salud, fisiopatológicas de la meteorolabilidad en la enfermedad cerebrovascular, el tratamiento y rehabilitación de la ECV. Se trabajaron los procesos de prevención basado en los valores: solidaridad, humanismo, patriotismo, entre otros, con el objetivo de concientizar el problema por parte de los cursistas y contribuir a la modificación de las actitudes y las prácticas en el tiempo para un desarrollo sostenible. Las técnicas empleadas incluyeron entrevistas, charlas educativas, escenificaciones, identificación de síntomas de la enfermedad y capacitación en primeros auxilios.

Dentro de los métodos empleados estuvieron el problémico, el reproductivo y métodos de activación del aprendizaje. El principal escenario lo constituyo el aula especializada de postgrado, que cuenta con los medios de enseñanza necesarios: computadora, televisores, pizarrón, proyector. Los materiales digitales y presentación digital de las conferencias se colgaron en el servidor del aula virtual de la FCM, en la ventana de postgrado disponible para ser descargada y se abrió una sesión de trabajo para los cursistas que no pertenecían a la institución para garantizar el acceso a la información.

El curso contó con un total de 104 horas, de ellas 64 h lectivas y 32 de trabajo independiente; la evaluación fue 60 % formativa y el 40 % por la evaluación final, que consistió en la discusión por equipos o individual de una propuesta de prevención en atención primaria de salud (APS) que aplicara los conocimientos y habilidades adquiridos en el curso; fue obligatorios tener el 60 % de los contenidos aprobados en ambas modalidades. Las calificaciones obtenidas fueron: Aprobados, 175 para un 58,33 % y Bien, 125 para un 41,66 %, no hubo suspensos.

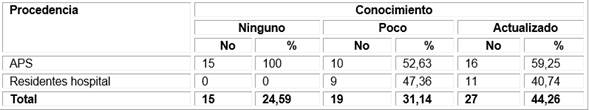

En la tercera etapa es muy significativa la valoración del nivel de conocimiento del profesional de salud: 27 para un 44,26 %, demostrando la efectividad del proceso de capacitación llevado a cabo, siendo este un logro en su aplicación. (Tabla 3)

Tabla 3 Competencia médica. Grado de conocimiento sobre la enfermedad cerebrovascular y variables meteorológicas III etapa

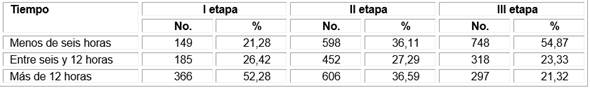

El resultado de los cambios en la atención, asociados a las etapa de capacitación que aparece en la tabla 4 fue muy significativa, según la evolución de la asistencia a los pacientes con ECV por etapas desde su llegada al hospital; en la tercera etapa, más del 50 % de los enfermos fueron atendidos antes de las 6 horas de inicio de los síntomas.

La figura 2 ilustra la letalidad por ECV en el Hospital “Mártires del 9 de abril” de Sagua la Grande, centro de referencia para la atención de esta enfermedad en el territorio; en ella se puede apreciar el descenso de este indicador por etapas.

La letalidad de la ECV: en la primera etapa, la mortalidad atribuible a esta enfermedad era alta en 32,0 %, motivo por el que se diseñó la presente investigación; se identificaron las causas y se implementaron acciones de capacitación de acuerdo con las necesidades de aprendizaje detectadas y las medidas organizativas en el algoritmo de atención de los pacientes afectados por ECV. En el 2004 comenzó a registrarse un descenso de la incidencia y la mortalidad por Ictus cerebral en el hospital.

DISCUSIÓN

En Cuba no encontramos suficientes evidencias reportadas en estudios comunitarios sobre el desempeño y la competencia de los médicos de atención primaria relativa a la ECV.10

Ninguna de las formas de evaluar la competencia, de forma aislada, es la ideal; las necesidades de aprendizaje encontradas en la evaluación previa a la intervención, coinciden con lo encontrado por otros autores que han obtenido evaluaciones semejantes a los del presente estudio.11) Una investigación realizada en la APS tuvo resultados similares a esta, con un bajo nivel de conocimiento sobre la ECV en todos los aspectos valorados.12

Los autores del presente estudio consideran, que para resolver esta problemática es necesario insertar el tema de forma permanente en el sistema de educación continuada, de forma que permita que los médicos se mantengan actualizados y con un alto nivel de preparación.

La Asociación Americana de EVC presentó un conjunto de recomendaciones generales para la implementación y creación de un sistema para el cuidado de los pacientes afectados por esta enfermedad. Las principales indican, que un sistema de salud efectivo debe: proporcionar herramientas, tanto a los pacientes como a los proveedores de los servicios, para la prevención, tratamiento y la rehabilitación de la EVC; garantizar que las decisiones cumplan con protocolos preestablecidos; brindar atención sobre la base del mayor beneficio para las personas afectados; identificar y abordar los posibles obstáculos (costos y leyes) para su implementación exitosa; apoyar programas educativos dirigidos a poblaciones de alto riesgo y sus familias. En el proceso de formulación de políticas de salud pública, el sistema de salud debe asegurarse de incluir organizaciones comunitarias, formuladores de políticas y otras partes interesadas.13) Para aumentar el número de casos tratados y la calidad del cuidado de los mismos, esta institución propuso un conjunto de pautas para el manejo temprano de pacientes con EVC isquémica: brindar programas de capacitación en el tema al personal médico, al servicio de emergencias y a los proveedores de cuidados prehospitalarios; utilizar herramientas de evaluación, como el instrumento de valoración prehospitalaria de EVC; iniciar el tratamiento del paciente donde se produce el caso. Se sugiere, el desarrollo de protocolos de manejo de EVC para ser utilizados por el personal del servicio de emergencias, además, los pacientes deben ser transportados rápidamente al centro de atención primaria o centro integral de EVC más cercano y certificado. El personal médico de emergencias debe avisar que hay un caso en camino y enviar información previa al centro médico de recepción, para que se movilicen a tiempo los recursos necesarios,13 de esta forma se reducen los plazos en la atención al paciente.

Todo lo anterior, conduce al concepto de "ventana terapéutica", un período variable durante el cual la restitución del flujo o la inhibición de los mediadores de daño celular isquémico evitarían la muerte de las células en riesgo y aun potencialmente viables (citoprotección), ya que, si este periodo de tiempo es sobrepasado, cualquier medida terapéutica posterior resultará inútil.

El período de mayor demora es el que ocurre entre el inicio de los síntomas y el momento de solicitar asistencia médica especializada. Entre los factores relacionados con la rapidez en buscar asistencia médica se encuentran el reconocimiento de los síntomas de Ictus y la percepción de que sea una emergencia médica.14

La falta de precepción de riesgo por el paciente con ECV, implica una espera promedio mayor de 12 horas para llegar a una sala de emergencia. Los proveedores de atención médica tienen una actitud de "espera vigilante" en lugar de tratar la ECV como una emergencia médica. Estos elementos quedaron demostrados en la etapa I de esta investigación, por la evaluación previa a la capacitación. Mientras que en la etapa III, como resultado de un mejor nivel de conocimientos, se logró reducir el tiempo de espera y más de la mitad de los pacientes llegaron en las primeras seis horas a recibir atención médica.

CONCLUSIONES

La capacitación sobre la ECV basada en los efectos fisiopatológicos que provocan en los pacientes, las variaciones extremas del tiempo y el protocolo a seguir en la atención a los mismos, aplicada en Sagua la Grande, redujo el tiempo de espera y se asoció con una reducción en la morbilidad y la mortalidad después de aplicarla.

El sistema propuesto tiene como entrada, el diagnóstico de la situación actual de la ECV en los niveles primario y secundario del sistema de salud, el nivel de conocimiento de los profesionales de la salud que laboran en esos niveles de atención y el nivel de conocimientos de la población. De acuerdo a ese diagnóstico se implementan los diferentes recursos prácticos diseñados para los profesionales, la comunidad y las diferentes poblaciones según el riesgo; y tiene como salida final a corto plazo la mejor atención a la ECV y la reducción de las complicaciones lo que a mediano y largo plazo contribuirá a la disminución de la morbilidad y la mortalidad.