Introducción

El informe del anual Intergubernamental de Cambio Climático (2018)y el más reciente reporte técnico emitido por The World Economic Forum (2019), muestran que la magnitud de la crisis socioambiental es devastadora y que los objetivos trazados hasta ahora son insuficientes para detener el cambio climático producido por el calentamiento global, lo que vuelve necesario incrementar la cantidad y la calidad de las intervenciones socioambientales de manera urgente (Gutiérrez, 2015).

Una vía de abordar estos desafíos es mediante los Programas de Educación Ambiental (PEA). Estos incentivan un proceso transformativo en la relación tanto individual como colectiva que se tiene con el medio ambiente, buscando promover una serie de conocimientos, actitudes y comportamientos que salvaguarden el que esta relación con el ecosistema sea sustentable, y no depredatoria (González y Maldonado, 2017). Se dan en medios tanto formales como informales y suelen estar caracterizados por utilizar diversas metodologías y técnicas para generar instancias de aprendizaje en temáticas ambientales.

Este tipo de programas ha tenido un demostrado efecto en las escuelas, impactando en el desempeño académico, en el vínculo entre los estudiantes y la naturaleza, en la actitud, conocimientos y comportamientos de los docentes, en las conductas proambientales, y en la capacidad de los estudiantes para diseñar y desarrollar proyectos ambientales (Borg, Gericke, Höglund & Bergman, 2014; Espejel & Flores, 2017; Olsson, Gericke, Boeve-de Pauw, Berglund & Chang, 2019).

Pese a esto, en países subdesarrollados como Chile, esta clase de programas no ha tenido los mismos efectos, siendo sumamente negativas las evaluaciones realizadas con docentes y estudiantes (Gädicke, Ibarra & Osses, 2017; Torres, Benavides, Latoja & Novoa, 2017). Inclusive, en muchos de los países llamados desarrollados, las investigaciones no han seguido métodos rigurosos que permitan afirmar que sus resultados se deben exclusivamente al efecto directo de estos programas (Chawla & Derr, 2012).

En este sentido, en muchos casos, desconocemos qué es lo que realmente funciona, debido a que las investigaciones no han reportado adecuadamente cómo estos resultados se encuentran mediados por la puesta en práctica de los modelos operativos de estos PEA. Lo que sería un error fatal si consideramos que la implementación es una de las variables más importantes en los programas escolares (Dulark & DuPre, 2008).

Desarrollo

Se han publicado innumerables revisiones sistemáticas y metanálisis que demuestran los beneficios de la utilización de los PEA (Chawla & Derr, 2012; O' Flaherty & Liddy, 2017), sin embargo, como ya se señaló, contar con programas que funcionan es solo una parte de la ecuación, pues la otra corresponde a su implementación (Blase & Fixsen, 2013). Esto ha motivado el desarrollo de investigaciones con la implementación como objeto de estudio (Durlak & DuPre, 2008; Eccles & Mittman, 2006), con tal de comprender los procesos y componentes involucrados en la incorporación exitosa y sustentable de programas en las escuelas (Forman, Shapiro, Codding, Gonzales, Reddy, Rosenfield, et al., 2013). La idea detrás de esta pesquisa es que si un buen programa no es ejecutado correctamente de seguro no tendrá los efectos deseados.

En este marco, algunos autores sugieren un error de tipo III en la elaboración y puesta en práctica de los programas (Glasgow, Klesges, Dzewaltowski, Estabrooks, & Vogt, 2006). Este sucedería cuando la hipótesis nula es rechazada por la razón equivocada, es decir, cuando los resultados son explicados como producto de la ejecución de un programa de mala calidad, cuando en verdad se trata de un buen programa implementado de mala manera. Los errores de implementación, por tanto, afectan de manera directa la validez interna y la credibilidad de las intervenciones exitosas, en buena medida por los recursos malgastados y los pobres efectos asociados.

Los estudios de implementación son cada vez más realizados y valorados en disciplinas como la psicología escolar, la salud mental escolar (Durlak y Dupre, 2008) la educación (Forman et al., 2013), y otras. Este interés por comprender la importancia de la implementación en la obtención de los resultados se ha traspasado también a la educación ambiental (EA), siendo importante entender cómo influye la puesta en práctica en la consecución de los objetivos ambientales.

Por citar algunos ejemplos, el estudio clásico de Duvall y Zint (2007) apuntó a que existen una serie de factores contextuales que influyen en la implementación de los PEA enfocados en el aprendizaje intergeneracional, señalando, por ejemplo, el involucramiento de la comunidad o el aprendizaje práctico. Galvis, Perales y Ladino (2019) por su parte, se enfocaron en señalar los factores propios de las relaciones en el aula como la ambientalización institucional o la motivación docente. Ambos estudios remarcan la carencia de este tipo de investigaciones y la necesidad de seguir indagando en aquellos factores provenientes de los modelos operativos o de las puestas en práctica que impactan en los resultados de los programas.

En este contexto, uno de los intereses más investigados por la ciencia de la implementación son los componentes que resultan centrales o nucleares para la implementación (Abry, Hulleman & Rimm-Kaufman, 2015). Se buscan ciertos elementos que facilitan las condiciones de posibilidad de una experiencia exitosa o una buena práctica en implementación. Esta visión de los “componentes” significa pensar que, pese a que no existe la necesaria presencia de un elemento que bien podemos llamar “nuclear”, su aparición estaría vinculada a la calidad de la implementación y a la mejora de los resultados obtenidos (Chorpita, Daleiden & Weisz, 2005).

El cálculo por tanto es simple, pese a que no obtengamos “una receta inequívoca” sí sabemos los ingredientes que nos permiten de seguro hacer un mejor plato. Este enfoque de los elementos o componentes centrales nace queriendo responder la pregunta qué funciona en las intervenciones. La investigación y trabajo con elementos centrales es homologable a los esfuerzos que se realizan tanto en revisiones sistemáticas como en metaanálisis, pues buscan sintetizar un conjunto de preceptos o elementos que son importantes en una temática, respaldados por la comunidad científica o, al menos, con lo evidenciado en un territorio o programa en particular.

La mayoría de los estudios de implementación señalan que es un paso primordial para la comprensión de la puesta en práctica de los programas el ser capaces de detectar aquellos componentes centrales de la intervención (Abry et al., 2015; Chorpita et al., 2005). Esto, facilitaría la evaluación de los programas como también el potencial grado de conocimiento que tienen los ejecutores y participantes de la intervención sobre esta. También contribuye a priorizar los recursos y esfuerzos en pos de aquellas cosas que son fundamentales para los programas.

En este sentido, autores como Chen (2014) o Donaldson (2007) destacan la importancia de realizar evaluaciones que permitan clarificar los modelos operativos de los programas. Una buena manera de hacer esto, según la literatura, es indagando en la puesta en práctica desde la óptica de aquellos que la vivencian. Esto debido a que buena parte de los ejecutores tienen su propia teoría implícita en los programas a la vez que son permeados y capacitados en las directrices de estos (Peters, Adam, Alonge, Agyepong & Tran, 2013).

Cabe entonces contribuir a la literatura y formación académica con estudios de caso orientados a la evaluación de proyectos y programas de educación ambiental desde la perspectiva de los componentes centrales puesto que se entiende la importancia de comenzar a sumar intervenciones medioambientales cada vez más replicables, eficientes y efectivas. De manera congruente con lo antes mencionado es de esperar que estos estudios se centren entonces en la comprensión existente entre la relación de los modelos operativos, las puestas en práctica, y los resultados de los PEA, recibiendo la retroalimentación desde aquellas personas que participan en estos programas (Peters et al., 2013).

Propósito de la presente investigación

El propósito de este estudio fue identificar los componentes centrales que conforman el modelo de intervención del Programa de Innovación Pedagógica y Educación para la Sustentabilidad (PIPES) ejecutado en la comuna de los Ángeles, al sur de Chile. Este programa fue recientemente reconocido como uno de los más importantes del país, tanto por la cantidad de establecimientos que cuentan con certificación ambiental de excelencia como por la cobertura que alcanza estimada en más de 65.000 personas.

La vigente Ordenanza Ambiental Comunal señala que el PIPES debe promover el “que los estudiantes de los establecimientos educacionales municipales participen y apoyen la gestión ambiental local” (Municipalidad de Los Ángeles, 2016, p. 4). Así, este tiene una serie de acciones ejecutadas por una dupla de profesionales: a) Año a año se realiza un seguimiento del nivel de certificación de las escuelas participantes de la red; b) Se capacita a docentes, estudiantes y directivos en temáticas medioambientales y de innovación pedagógica; c) Se realiza todos los años una feria de innovación pedagógica y un carnaval del reciclaje en el centro de la ciudad, d) Se celebra en las escuelas anualmente el día del medioambiente, de la tierra y el We Tripantu o año nuevo mapuche; e) Se colabora en la gestión de redes y la obtención de fondos públicos como los Fondos de Protección Ambiental (FPA); f) Se realizan visitas técnicas para la asistencia en la gestión de residuos, en la utilización de bolsas reciclables, en la realización de talleres medioambientales a estudiantes y en la construcción de una o varias unidades de producción vegetal; g) se implementa un programa de arborización nativa en escuelas rurales denominado “Mano Verde”.

El PIPES es un programa bottom-up que, según el último Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal de Los Ángeles (Alonso, 2018), busca:

“integrar en su acervo curricular y transmitir en su cultura educativa, conocimientos y conceptos actuales de cuidado y protección del medioambiente, fortalecer el respeto, y preservación de todo aquello que conforma el patrimonio de orígenes, natural y ecológico, de la comuna de Los Ángeles” (p.1).

Pese a estar claramente expresado su objetivo no establece acciones específicas a realizar por las escuelas ni entrega un marco explicativo respecto al cómo se generaría el cambio en las actitudes proambientales y la cultura ambiental de las comunidades escolares. Por esta razón, este estudio tuvo por pregunta ¿qué componentes y actividades conforman el modelo operativo del PIPES?

Metodología

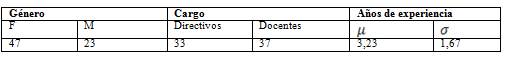

Realizamos una evaluación naturalista centrada en construir el modelo operativo de un programa en particular basado en la opinión de sus participantes (Chen, 2014; Donaldson, 2007). Fueron parte de la investigación 33 directivos y 37 coordinadores docentes de la temática ambiental de los establecimientos de educación municipal en los que se implementa el programa PIPES. El 67,14% de los que participaron son mujeres. Todos han participado al menos una vez de una instancia de la Red CES, dándose un promedio de participación en esta por sobre los tres años(Tabla 1).

La investigación contó con la aprobación y colaboración de las autoridades locales, puesto que era un interés propio de la Municipalidad esclarecer aquello que se estaba ejecutando para poder delinear lo que es el PIPES en su puesta en práctica. Se les solicitó el consentimiento a los participantes y se siguieron una serie de lineamientos éticos provenientes de la investigación en psicología comunitaria (Winkler, Alvear, Olivares & Pasmanik, 2014).

Como técnica de producción de la información se utilizaron cuestionarios de preguntas abiertas que indagaban en las actividades desplegadas a propósito del programa y los objetivos que perseguían (e.g., la realización del Taller ambiental para el desarrollo de competencias proambientales en los estudiantes). En segunda instancia, se discutió esto en siete grupos focales con los directivos, y en seis con los docentes para precisar su pertinencia e importancia.

Las respuestas a los cuestionarios y la discusión de los grupos focales fueron analizados a través de un análisis de contenido temático (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). Como técnica de control de la validez de la codificación se utilizó el consenso (Okuda & Gómez, 2005), por lo que la totalidad de los análisis fueron aceptados por los cuatro autores.

Resultados

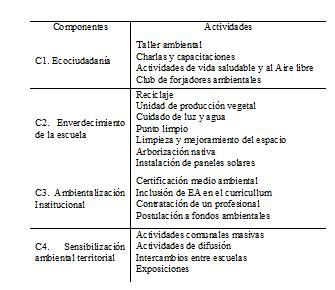

Los directivos y docentes coordinadores partícipes de la evaluación reportan que las escuelas realizan cerca de un total de 19 acciones que están relacionadas con el programa, siendo estas distinguibles entre sí respecto a su objetivo y contenido. A partir del análisis temático realizado se logra entender que la intervención tiene en la base cuatro componentes centrales que consideran las 19 actividades distribuidas como se presenta en la tabla 2.

El primer componente identificado es la ecociudadanía (C1), el cual está relacionado con la formación de los distintos actores de las comunidades escolares con el fin de puedan desarrollarse en cuanto a sus capacidades de manera tal de ser líderes de cambio tanto en su escuela como territorio. Aquí se mencionan acciones como el taller ambiental, las charlas y capacitaciones, aquellas actividades de vida saludable y el programa de forjadores ambientales.

La presunción detrás de la formación de ciudadanos ecológicos es que de manera colectiva serán capaces de construir un modo de vida y sociedad sustentable que se base en el uso de las capacidades y conocimientos ambientales que estos tengan. El desarrollo de competencias pro-ambientales se entiende como una vía de cambio personal que tiene fuertes repercusiones en la transformación colectiva y social.

En segunda instancia se detectó el componente enverdecimiento de la escuela (C2), el cual se refiere a las actividades de cuidado y protección medioambiental que realizan los diversos miembros de la institución escolar, y que tienen un impacto físico visible sobre esta. Está compuesto por actividades como el reciclaje, el desarrollo de una unidad de producción vegetal, el cuidado del agua y la luz, la limpieza y mejoramiento de los espacios, la arborización nativa, la implementación de paneles solares, y la gestión de puntos limpios.

Estas actividades se realizan con el fin de que el liceo sea un entorno más ecológico, haciendo visible y evidente el enfoque ambiental de las escuelas tanto dentro como fuera de sus inmediaciones. Con esto se pretende que todos los miembros de la comunidad escolar puedan tener una mayor conciencia ambiental, conociendo y teniendo al alcance de la mano formas prácticas y directas de cuidado y protección del medio ambiente

El tercer componente que se identificó es la ambientalización institucional (C3), se refiere a aquellas acciones de la escuela destinadas a gestionar temas administrativos y burocráticos que permiten la puesta en práctica del PEA en el establecimiento. Aquí están incluidas las acciones de certificación medioambiental, la contratación de un coordinador, la postulación a fondos, y la inclusión de la EA en el currículum escolar.

La ambientalización institucional es el punto donde se refleja el grado de penetración del PIPES en la escuela y, por tanto, la inmersión de esta en la temática medioambiental. Se entiende que a mayor desarrollo de lo ambiental en aspectos como el currículum, el personal docente, la certificación de la escuela, etc., mayor será el grado de sustentabilidad que tendrá la intervención en la escuela y que esta será entregada de mejor manera por la institución que la ejecuta.

Por último se detectó el componente sensibilización ambiental territorial (C4), el cual comprende aquellas acciones que concientizan en la temática ambiental a las comunidades aledañas a las escuelas, y que tiene por fin desarrollar un mayor comportamiento medioambiental por parte de todos los ciudadanos de la comuna. Se incluyen aquí actividades de difusión, exposiciones, intercambios entre escuelas y actividades comunales masivas como ferias o carnavales.

Con estas acciones de sensibilización se quiere lograr que las comunidades cercanas a los establecimientos tengan conocimiento y cierto nivel de participación en el trabajo que se realiza desde las escuelas, y que con esto aprendan a cuidar el medio ambiente. Además, esto tiene un alcance sobre todo a nivel comunal, habiendo un trabajo articulado por parte de los establecimientos educacionales en las actividades comunales que son desarrolladas como parte del programa.

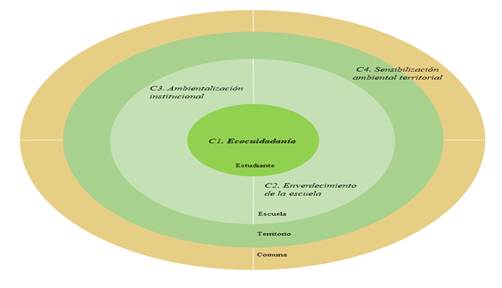

Dicho esto, los componentes recién descritos y las actividades que les conforman se efectúan a distintos niveles de la intervención. En primer lugar, se puede ver que el componente de ecociudadanía es el que abarca el nivel individual sobre todo de los estudiantes, aunque también de docentes, directivos y apoderados. Se entiende que este sería un foco importante del programa estudiado ya que es posible notar que se articula con los otros componentes de distintas maneras.

En cierto sentido, los componentes de enverdecimiento de la escuela y ambientalización institucional son los que dan factibilidad y practicidad al ámbito de la ecociudadanía ya que por un lado permiten que se desenvuelva la temática medioambiental dentro de los establecimientos y, por otro, son el ejercicio concreto de cuidado y conciencia ambiental. Lo primero se logra proveyendo las estructuras y condiciones para el desarrollo del programa, mientras que lo segundo es la visible materialización de las transformaciones que viven los establecimientos. Ambos componentes, siguiendo un modelo socioecológico, se encuentran al nivel de la escuela.

Todo este semblante ecológico que adquieren las escuelas gracias a estos componentes junto a la articulación entre los distintos establecimientos partícipes del programa permite y fomenta la difusión de la temática medioambiental en las comunidades cercanas a las escuelas, que son otro foco importante de esta intervención. En este sentido, el componente de sensibilización ambiental territorial pasa a ser el canal mediante el cual el programa y las escuelas llegan al nivel barrial y comunal generando eventos a gran escala que son el fruto del esfuerzo mancomunado que surge de los componentes antes descritos. Para hacerse una idea más clara de cómo se estructuran de manera socioecológica estos componentes se presenta la figura 1.

A partir del análisis temático realizado fue posible detectar un total de 19 actividades descritas por docentes y directivos, las que fueron organizadas en un total de cuatro componentes de intervención: 1) ecociudadanía, 2) enverdecimiento de la escuela, 3) ambientalización institucional, y 4) sensibilización ambiental territorial.

En primer lugar, cabe destacar, el que la formación de ciudadanos en temáticas ambientales es uno de los objetivos originarios y clásicos de los PEA. En este sentido, la mayoría de los participantes entiende la importancia de educar a personas de manera tal que sean capaces de construir una sociedad más sustentable. Al referirnos a PEA formales, es posible identificar también el que este tipo de intervención genera a su vez una ambientalización tanto interna como externa, observándose la primera en el currículum, calendarios y programas académicos, mientras que, la segunda, en el espacio físico y visible de los establecimientos educacionales.

Otro aspecto particular de este programa es su interés por desarrollarse hacia lo que se conoce como educación ambiental comunitaria o educación ambiental con comunidades (EAC). En este marco, los PEA se encuentran cada vez más interesados en incluir a las comunidades en un doble sentido: por una parte, el que las problemáticas locales y comunitarias inunden los programas y que, por otra, se involucren a las comunidades aledañas a las escuelas donde se desarrollan PEA formales (Azahares-Curbeira, 2013; Espejel-Rodríguez& Flores-Hernández, 2012).

Esta visión de los PEA supone un gran desafío, puesto que una intervención que busque tener pertinencia local y tomar en cuenta a su entorno, no tan solo deberá promover actividades que reúnan a la comunidad, sino que deberá estar en sintonía con las necesidades, saberes e intereses de los territorios donde se desarrollan (Aparicio-Cid y González-Gaudiano, 2018). En este sentido, toda intervención ambiental debe saber equilibrar aquellas adecuaciones que le exige el contexto y la puesta en práctica, a la vez que desarrolla sus componentes centrales.

En este marco, ser capaces de clarificar los componentes centrales de los PEA posibilita el que operadores políticos puedan optimizar y priorizar recursos en pos de aquellos elementos que son esenciales a la intervención. Así, es posible señalar que, tal como en otros estudios, la presente investigación permitió identificar la importancia de ciertos aspectos de los PEA tales como la EAC, el que la EA permee a los establecimientos educacionales, la importancia de generar instancias de aprendizaje para ecociudadanos que promuevan la sustentabilidad y el que esto tenga un impacto visible en el medio (Duvall & Zint, 2007; Galvis, Perales y Ladino, 2019).

Dicho esto, la labor de los operadores políticos, directivos de establecimientos y ejecutores es clave, pues en ellos descansa la capacidad de que los objetivos y elementos nucleares de los PEA se alineen de manera sincrónica con los objetivos de las escuelas y liceos. Esta coordinación de podría influir en la sustentabilidad de la intervención en los contextos locales y en la optimización de los recuerdos locales.

Como se ha venido diciendo, este estudio señala la importancia de considerar a los participantes en múltiples fases de las intervenciones, pues, se precisará de sus impresiones para aunar objetivos y potenciar la calidad de la implementación de los programas ambientales. Una vez más, el necesario balance entre la contextualización de las intervenciones y su capacidad de responder a sus componentes centrales en conjunto con las comunidades locales.

Otro beneficio que es posible aducir a la detección de elementos nucleares, es la capacidad de replicar los programas o sus componentes centrales en otros contextos, teniendo que ser hábiles estos, en adecuar los componentes que no son centrales de la intervención (ej. en el presente caso se promueve la formación de ecociudadanos, pero las formas en que se realiza pueden ser diversas). Los cuatro componentes acá detectados no son la receta, sino más bien potenciales ingredientes para algún proyecto que se desarrolle en otros territorios. Al decir esto, se vuelve necesario también, el capacitar a quienes ejecutan estos PEA tanto en los componentes centrales de los programas como en habilidades que contribuyan a la contextualización y pertinencia de las intervenciones.

Cabrá para futuras investigaciones indagar en aspectos otros relacionados a la implementación como por ejemplo la Fidelidad de la Implementación (FI). Esto quiere decir, plantearse la pregunta por la relación existente entre el que los ejecutores implementen los componentes centrales de manera adecuada, y el que la intervención obtenga los resultados que desea.

También, cabe destacar la necesidad de que nuevas investigaciones utilicen metodologías cualitativas que faciliten una mayor profundidad y especificidad en la identificación de los componentes centrales, con el fin de desarrollar un mayor verbatim y un más profundo análisis en la relación de los componentes centrales, la puesta en práctica y los resultados de las intervenciones ambientales. Por último, cabría indagar en si estos cuatro componentes de intervención obtienen buenos resultados en otras realidades y si es que pueden servir de base para la formulación de otros PEA.

Conclusiones

El control financiero sobre Ecuador incide negativamente en la calidad de su enseñanza pública. Una enseñanza pública ineficaz que a su vez ha perpetuado la opresión a los grupos excluidos, como son los estudiantes de escuelas pobres y los grupos indígenas.

Entender los efectos negativos causados por las influencias extranjeras es importante para promover una emancipación verdadera de los oprimidos, lo que a su vez presupone, primero, que el gobierno cambie su política, segundo, que se prioricen las demandas sociales del país, y tercero, que deje de verse a sí mismo como un país colonizado.