INTRODUCCIÓN

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad autosómica recesiva, que se caracteriza por alteraciones pulmonares crónicas, insuficiencia pancreática exocrina y una elevada concentración de los electrólitos en el sudor (Santana, et al., 2017). Es más frecuente en la raza caucásica, con una incidencia en dicha población de aproximadamente 1/5000 nacidos vivos, se calcula que una de cada 25 personas de ascendencia europea, es portadora de la enfermedad y en los países de habla inglesa la incidencia varía de 1 entre 3000, a 1 entre 8000 nacidos vivos. Castaños, Pereyro & Renteríaet (2021) refieren que esta enfermedad "(…) se puede manifestar en forma asintomática, sintomática o con una amplia diversidad de síntomas y signos en las distintas edades de presentación, desde el recién nacido al adulto" (p.18).

En Cuba, su incidencia en nacidos vivos es de 1/9000, pues solo se han reportado 290 casos. De acuerdo a González, Abreu & Rodríguez (2014) el primer caso fue informado, a partir de una autopsia realizada en 1953 por el anatomopatólogo de la Universidad de La Habana, Dr. Salas Panisello. Además, refieren que la Dra. Borbolla descubre un paciente en 1962 y en 1965, revela otro el Dr. Mir del Junco.

Asimismo, hacen mención al Dr. Rojo y colaboradores, quienes reportaron tres casos investigados en 1970. En el Congreso Internacional de Fibrosis Quística de 1974, se narró la casuística de un grupo de pacientes estudiados en el Hospital Pedro Borrás. Además, González et al. (2014) hacen referencia a la fundación de la Comisión Nacional de Fibrosis Quística en el propio 1974, por el Dr. Rojo y un grupo de investigadores de los hospitales William Soler, Pediátrico Centro Habana, Infantil Sur de Santiago de Cuba y Pediátrico de Villa Clara.

Han sido numerosos los autores, a nivel internacional y nacional, como Blau et al. (2002), Bravo et al. (2005), Button et al. (2016) y Aliño et al. (2017) que han investigado sobre la actividad física en pacientes con FQ; ellos dirigen sus aportes a mejorar los síntomas de la enfermedad, a través del ejercicio físico individualizado, la kinesiología respiratoria y la musicoterapia como tratamiento alternativo y lúdico. Sin embargo, estos saberes tienen limitaciones sobre la atención de la práctica de actividades físico-terapéuticas como una forma a seguir en el tratamiento de educandos con esta patología.

Entre los estudios internacionales, se encuentran los de Blau et al. (2002) quienes desarrollaron una investigación intensa durante cuatro semanas, acerca de la función pulmonar, el ejercicio físico y la nutrición. Al tiempo que Miller (citado por Morgan, et al. 2015) realizó un estudio comparativo con el empleo del drenaje autogénico, el ciclo activo de la respiración y las técnicas de drenaje postural. Por su parte, Button et al. (2016) centran la atención en la terapia respiratoria como pilar fundamental para el tratamiento de la enfermedad, sus síntomas y atenuar las crisis.

Los estudios de Aliño et al. (2017) fueron dirigidos a valorar las causas que generan la enfermedad, parten de su origen genético y multisistémico, las diferentes manifestaciones y cuánto puede afectar a varios sistemas y órganos del cuerpo humano y aportan acciones de diagnóstico y para su tratamiento. A su vez, Mendoza (2018) estudió las manifestaciones respiratorias de la enfermedad.

En cuanto a los autores cubanos, se destacan Bravo et al. (2005) quienes se refieren al entrenamiento de los músculos respiratorios para el tratamiento de los pacientes con FQ. Por su parte, Collazo et al. (2015) realizan una caracterización molecular de la enfermedad en la población cubana. En el caso de Sánchez et al. (2019) describen las características de niños con FQ y el seguimiento de la supervivencia durante 40 años.

Uribe & Lagoueyte (2022) investigan sobre el tratamiento a los enfermos fibroquísticos y refieren "El manejo clásico se sustenta en tres pilares: antibióticos, terapia respiratoria y control nutricional, cuyos objetivos son mantener la vía aérea libre de secreción e infección y lograr un estado nutricional óptimo" (p.1).

Aunque algunos de los estudios realizados evidencian la necesidad de la práctica de actividades físicas para el tratamiento a estos educandos, carecen de fundamentos teórico-metodológicos para su prescripción y programación. Tampoco se evidencian sustentos en un programa contentivo de actividades físicas desde la Cultura Física Terapéutica (CFT) y sus posibles formas de desarrollo en el contexto escolar. Por tanto, la intención fundamental de la investigación es la elaboración de un programa de actividades físico-terapéuticas, caracterizado por un enfoque integral físico-educativo, que mejore la condición física orientada a la salud de educandos con FQ. Las actividades del programa se sustentan en los criterios de Huerta et al. (2018).

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio, se desarrolló en dos escuelas primarias del municipio de Jiguaní, provincia de Granma, Cuba. Tuvo dos años de duración, desde septiembre 2019 hasta junio 2021. Fue un estudio correlacional, con diseño pre-experimental y un muestreo intencional; se seleccionaron cuatro educandos con manifestaciones clínicas de las vías respiratorias, baja autoestima y escasa condición física que representan el 100 % de la población, con una edad promedio de nueve años. Se seleccionaron los escolares, a partir de los criterios de inclusión y exclusión que a continuación se relacionan:

Criterios de inclusión: que estuvieran diagnosticados con FQ y avalados por el médico especialista en neumología para realizar actividades físicas.

Criterio de exclusión: presencia de crisis en el momento de aplicación del programa.

En este estudio, también se incluyeron a 26 mediadores terapéuticos (profesores de Educación Física, personal docente de las instituciones escolares, especialistas de salud y familiares de los educandos) comprometidos con la atención integral. Se utilizaron métodos y técnicas de investigación de los niveles teórico (analítico-sintético, hipotético-deductivo, sistémico estructural-funcional), para la fundamentación del proceso de la CFT, en la atención de estos educandos y la elaboración del programa.

Los métodos empíricos, como la observación estructurada contribuyó a precisar el problema objeto de estudio, su estado actual y valorar los resultados obtenidos a partir de la implementación del programa de actividad física terapéutica; el análisis de documentos facilitó la valoración de referentes relacionados con el objeto de estudio, tales como: historias clínicas, expedientes psicopedagógicos y otros documentos; la medición permitió obtener y valorar los resultados de los indicadores evaluados, antes y después de la aplicación del programa.

Asimismo, se realizaron entrevista a neumólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, profesores de Educación Física y de Cultura Física, maestros, enfermeros, familiares y el médico de la familia en la función de mediadores terapéuticos, con la finalidad de enriquecer la caracterización del proceso de cultura física terapéutica para la atención a educandos con FQ; el criterio de expertos, aplicado a treinta expertos seleccionados para valorar la factibilidad de la concepción y el programa para mejorar la condición física orientada a la salud de los educandos con FQ.

La triangulación metodológica y por fuente, se utilizó para comparar y valorar los resultados arrojados por la aplicación de los métodos y técnicas descritos; se realizó un experimento, en su variante pre-experimental, con un diseño de control mínimo mediante un pre-test y un pos-test, en el que después de la primera prueba se maneja la variable independiente con la aplicación del programa y posteriormente se evalúa en la constatación final y se comprueba su efectividad. Así como los métodos estadístico-matemático (la estadística descriptiva e inferencial) para la evaluación e implementación práctica del programa.

Para la realización del diagnóstico se establecieron dos unidades de análisis:

Proceso de la actividad física para educandos con FQ en el contexto escolar.

Evaluación de la condición física orientada a la salud.

En la unidad de análisis número uno, el proceso de actividad física para educandos fibroquísticos en el contexto escolar, la evaluación se realizó con el objetivo de conocer los procederes pedagógicos y terapéuticos que utilizan los profesores para la atención y participación de los educandos con FQ en las diferentes actividades del contexto escolar. Para ello se aplicaron métodos de investigación, como la observación estructurada para evaluar la participación de los educandos en las diferentes actividades físicas y juegos que se desarrollan en el contexto escolar y el interés que muestran por las mismas.

La entrevista a los profesores de Educación Física y principales mediadores terapéuticos, con el objetivo de obtener información acerca del proceso de atención a los educandos con FQ y conocer más en detalle las características de la enfermedad y sus manifestaciones clínicas. Se realizó la revisión documental a los programas de la carrera Licenciatura en Cultura Física y Deporte, las áreas terapéuticas, las historias clínicas, los expedientes psicopedagógicos y las normas vigentes del tratamiento de la enfermedad.

En la unidad de análisis número dos, se evaluó la condición física orientada a la salud mediante los siguientes indicadores: flexibilidad del tronco y fuerza-resistencia-abdominal, con las pruebas de ejercicio y condición física el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) y volumen de espiración forzada en un segundo, mediante la prueba de la marcha de los seis minutos y las pruebas de función pulmonar. Para su evaluación se estableció una metodología con escalas valorativas por niveles en cada una de las pruebas, la que fue validada por los especialistas, a través de talleres metodológicos. Entre los materiales y equipos empleados para la evaluación de la condición se utilizó la planilla de datos, el cronómetro, el esfigmomanómetro, el estetoscopio y las colchonetas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el proceso investigativo, se realizó un intercambio con profesionales de la cultura física, la salud y el personal docente donde se desarrolló el estudio; ello permitió realizar un diagnóstico fáctico-perceptual con la utilización de diferentes métodos de investigación al proceso de la actividad física para educandos con FQ en el contexto escolar que constituye la unidad de análisis número uno.

Luego de obtener los resultados de la aplicación de la observación, la entrevista y la revisión documental, se procesaron a través del método triangulación metodológica que arrojó las siguientes insuficiencias:

Los educandos son eximidos de las clases de Educación Física, como consecuencia de contantes limitaciones educativas.

Son muy limitadas su participación en las actividades físicas recreativas y sociales que se realizan en el contexto escolar.

El proceso se caracteriza por un enfoque asistencial transitorio y un limitado acondicionamiento físico de los sistemas afectados.

No se adecuan las actividades físicas a las potencialidades posibilidades y necesidades de los educandos.

Limitada participación de los mediadores terapéuticos en el proceso de atención físico y terapéutico de los educandos con FQ, por el desconocimiento de la enfermedad.

Las concepciones teóricas existentes carecen de una prescripción de las actividades física, contenidas en las orientaciones metodológicas y que faciliten el trabajo individualizado con los educandos el contexto educativo.

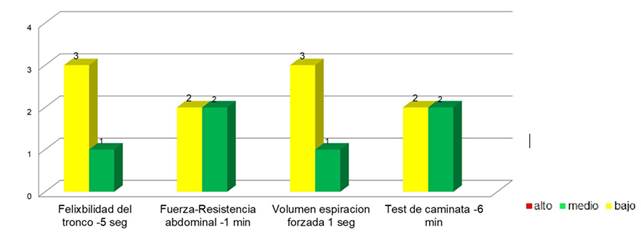

En la segunda unidad de análisis: evaluación de la condición física orientada a la salud, en el diagnóstico realizado a los educandos objeto de estudio, en la prueba de flexibilidad del tronco, uno de ellos (25 %) fue evaluado en un nivel medio, mientras que los tres restantes (75 %) en un nivel bajo. Estos resultados evaluativos están en correspondencia con la aparición del desarrollo de una osteoartropatía hipertrófica y trastornos vertebrales, que origina esta enfermedad limitando dicha cualidad física (Figura 1).

En la fuerza-resistencia abdominal, dos educandos (50 %) se evaluaron en un nivel medio y los otros dos restantes (50 %) en nivel bajo, este resultado fue causado por una disminución en la eficiencia muscular, debido a la limitación de la actividad mitocondrial; además de, la pérdida de proteínas musculares que puede aparecer por trastornos en la nutrición que se derivan alteraciones pancreáticas y suelen verse agudizadas por el estilo de vida sedentario y el fenómeno inflamatorio (Figura 1).

En el test de caminata de los seis minutos y el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) dos educandos (50 %), se evaluaron en un nivel medio y los otros dos restantes (50 %) en nivel bajo y en el volumen de espiración forzada en un segundo, evaluado mediante las pruebas de función pulmonar, uno de los educandos (25 %), se evaluó en un nivel medio, mientras que los tres restantes (75 %) en un nivel bajo (Figura 1).

Estos resultados alcanzados en las evaluaciones están relacionados con una deshidratación del epitelio de las vías respiratorias, lo que dificulta la limpieza de las secreciones en estas, debido a un exceso de mucosa en los pulmones, dando lugar a un deterioro de la función pulmonar, una mala absorción de los nutrientes y una tendencia a las infecciones bacterianas, ello provoca debilidad de la musculatura periférica. Estos síntomas y manifestaciones fisiológicas obedecen a la alterada función cardiopulmonar que atañe a la enfermedad y dificultan la capacidad de transportar oxígeno durante un tiempo prolongado de actividad continúa.

Con el análisis realizado de los antecedentes investigativos y los resultados obtenidos en el diagnóstico permiten plantear que la atención de educandos con FQ necesita de un programa de actividades físico-terapéuticas para mejorar la condición física orientada a la salud que incluya la participación de mediadores terapéuticos, además del profesor de Educación Física como principal eslabón del proceso.

Fuente: Bravo et al. (2005); Huerta Ojeda et al. (2018)

Fuente: Bravo et al. (2005); Huerta Ojeda et al. (2018)Fig. 1. - Diagnóstico inicial de la condición física

Propuesta. Programa de actividades físico-terapéuticas para mejorar la condición física orientada a la salud en educandos con fibrosis quística

Objetivo general: mejorar la condición física de educandos fibroquísticos, mediante actividades físico-terapéuticas en el contexto escolar.

Etapa I. Preparación de los educandos en las actividades físico-terapéuticas y su incorporación a las mismas (Tabla 1).

Objetivo general de la etapa: preparar a los niños con FQ con las actividades de educación para la salud relacionadas con la enfermedad y la adaptación a la práctica de las actividades físico-terapéuticas.

Objetivos específicos: cultivar en los educandos los aspectos relacionados con la enfermedad y lo referente a la actividad física terapéutica; determinar las características biopsicosociales de los educandos; mejorar el estado fisiológico del organismo; reeducar la respiración; preparar al organismo para la carga física posterior y aplicar las actividades físico-terapéuticas en esta etapa, en correspondencia con las potencialidades, posibilidades y necesidades de los educandos.

Duración: tres meses. La duración está en dependencia del proceso de asimilación del educando y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Frecuencia semanal: tres a cuatro frecuencias.

Etapa II. Atención físico-terapéutica. Inicia la etapa al culminar el tercer mes de trabajo, donde se debe mantener la condición alcanzada en la etapa anterior (Tabla 2).

Objetivo general: mejorar la condición física orientada a la salud de los educandos con FQ.

Objetivos específicos: aumentar la capacidad cardiorespiratoria; desarrollar la fuerza muscular; aumentar y mejorar la flexibilidad; mejorar los aspectos psicosociales y aplicar las actividades físico-terapéuticas correspondientes a la etapa.

Duración: luego de pasado los tres meses, esta etapa dura para toda la vida, mientras no existan complicaciones o desenlaces negativos que conlleven al educando a un ingreso hospitalario; de otra manera, se deberá comenzar por la primera etapa del programa.

Frecuencia semanal: 3 a 5 sesiones por semana.

Tabla 1. - Distribución del contenido de las clases en la primera etapa del programa

| Contenido | Sesiones de clases | ||

| 1 a 10 | 11-20 | 21 a 30 | |

| Charlas educativas | 8-10 minutos | 8-10 minutos | 8-10 minutos |

| Ejercicios de desarrollo físico general | 8-10 minutos de 6 a 8 repeticiones cada uno | 8-10 min., de 6 a 8 repeticiones cada uno | 8-10 minutos de 6 a 8 repeticiones cada uno |

| Ejercicios de movilidad articular | 8-10 minutos de 6 a 8 repeticiones cada uno | 8-10 minutos de 6 a 8 repeticiones cada uno | 8-10 minutos de 6 a 8 repeticiones cada uno |

| Ejercicios de reeducación respiratoria | De 10-20 minutos, 2 tandas/ 8 repeticiones | De 10-20 minutos, 2 tandas de 8 repeticiones | De 10-20 minutos, 2 tandas de 8 repeticiones |

| Ejercicios y técnicas de relajación | De 5 a 10 minutos 2 tandas/ 6 a 8 repeticiones | De 5 a 10 minutos, 2 tandas de 6 a 8 repeticiones | De 5 a 10 minutos, 2 tandas/6 a 8 repeticiones |

Tabla 2 - Distribución del contenido de las clases en la segunda etapa del programa

| Contenidos | Sesiones de clases | ||

|---|---|---|---|

| 1-10 | 11-20 | 21-30 | |

| Charlas educativas | 10-15 minutos | 10-15 minutos | 10-15 minutos |

| Ejercicios de acondicionamiento articular | 8-10 minutos de 3 -6 repeticiones cada uno | 8-10minutos de 3-6 repeticiones cada uno | 8-10 minutos de 3 -6 repeticiones cada uno |

| Ejercicios de reeducación respiratoria | 15-20 minutos de 6-8 repeticiones cada uno | 15-20 minutos de 6-8 repeticiones cada uno | 15-20 minutos de 6-8 repeticiones cada uno |

| Actividades aeróbicas | 4-6 minutos, 2 tandas de 6 repeticiones de cada ejercicio | 6-8 minutos 2 tandas de 6-8 repeticiones cada uno | 6-8 minutos 2 tandas de 6-8 repeticiones cada uno |

| Ejercicios para el desarrollo de la fuerza muscular | 15-20 minutos de 6 a 8 repeticiones cada uno | 15-20 minutos de 8 a 12 repeticiones cada uno | |

| Ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad | 15 a 20 minutos de 8 a 10 repeticiones cada uno | 15 a 20 minutos de 10 a 12 repeticiones cada uno | |

| Ejercicios y técnicas de relajación | 5 a 10 minutos de 5 a 6 repeticiones cada uno | 5 a 10 minutos de 5 a 6 repeticiones cada uno | 5 a 10 minutos de 5 a 6 repeticiones cada uno |

| Actividades complementarias | 30 a 60 minutos | 30 a 60 minutos | |

Metodología a seguir en las clases de Cultura Física Terapéutica

La sesión consta de tres partes: inicial, principal y final con una duración de 45 a 60 minutos; se sugiere como mínimo tres frecuencias en la semana y no más de cinco. Se debe trabajar con una frecuencia de intensidad moderada.

Parte inicial: esta es la parte orientadora y de preparación previa, se prepara al educando para el enfrentamiento a la actividad que va a desarrollar, se crea un ambiente favorable hacia la práctica de actividades físicas, se acondiciona al sistema respiratorio y cardiovascular, así como a todas las articulaciones y los planos musculares para la parte principal. Se realiza la formación y presentación del grupo, una charla educativa, la explicación de los elementos a trabajar y la información de los objetivos de la clase, se toma el pulso, se hacen ejercicios de movilidad articular, calentamiento y estiramientos y marcha con respiración (inspiración y espiración). Su duración es de diez minutos.

Parte principal: constituye el momento fundamental de la sesión y es donde se cumplen los objetivos; en tal sentido, la ejercitación constituye el elemento principal, debe estar encaminada al desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades y en ella, se recomienda utilizar dentro de los ejercicios propuestos, aquellos de gran gasto energético y carga de trabajo, por lo que es imprescindible organizar ejercicios que favorezcan al desarrollo de capacidades; así como, los de reeducación respiratoria, ejercicios para el desarrollo de la condición física, de reeducación respiratoria y actividades aeróbicas. El tiempo de duración debe estar comprendido entre los 30 y 35 minutos, se tienen en cuenta las características de cada educando, un ritmo de ejecución moderado y la toma del pulso.

Parte final: está dirigida a la recuperación, el educando se recupera hasta llegar a los valores aproximados de la actividad; además, se deben realizar ejercicios de estiramientos, respiratorios, de relajación de los músculos, marchas lentas con respiraciones de dos fases (inspiración y espiración), técnicas de relajación muscular y toma de pulso. Duración cinco minutos.

Componentes descriptivos de las actividades físico-terapéuticas en el programa

(La prescripción de las actividades está en correspondencia con las manifestaciones clínicas, edad y las posibilidades de los educandos).

Tipo/ Modo de actividad: Ejercicios de reeducación respiratoria, ejercicios de fuerza, técnicas de relajación, actividades aeróbicas, ejercicios de flexibilidad, marchas y actividades complementarias.

Intensidad: 40 a 60 % de la frecuencia cardiaca máxima.

Duración: 50 a 60 minutos de actividad.

Frecuencia: De tres a cinco veces por semana.

Progresión: ajustar el trabajo total por sesiones, se aumenta paulatinamente en intensidad y duración. Se trabaja la relación trabajo-descanso, siempre se tiene en cuanta la actividad que se realiza.

Indicaciones metodológicas generales del programa

Para la aplicación del programa, se debe realizar un diagnóstico previo a los educandos para la caracterización biopsicosocial, de manera que oriente al profesor de Educación Física sobre el nivel de afectación de la enfermedad y las características de las actividades físico-terapéuticas a desarrollar.

Conocer los elementos clínicos fundamentales para el tratamiento de la enfermedad, que faciliten una buena interacción con los mediadores terapéuticos y los educandos comprometidos en esta actividad.

Certificar la presencia de los mediadores terapéuticos y la familia durante este proceso, para que el educando sienta confianza y un ambiente agradable.

Los educandos deben hidratarse durante y después de la sesión de ejercicios.

Los ejercicios de reeducación respiratoria deben realizarse desde los más sencillos hasta los más complejos, diariamente y, como mínimo, dos veces al día. La respiración debe ser abdominal o diafragmática.

Como método se debe utilizar el explicativo-demostrativo y, en cada momento, realizar la corrección de errores y atender las diferencias individuales.

Las actividades aerobias deben ser realizadas de manera divertida y con una fácil ejecución, lo que permite incrementarlas y practicarlas de forma regular, con una intensidad moderada a partir de 40 al 60 % de la frecuencia máxima, para evitar la fatiga.

Propiciar el mejoramiento de la condición física en función de la salud física y psicosocial, así como en la prevención de posibles complicaciones.

El trabajo se debe realizar, preferentemente en grupo para facilitar y estimular la interacción y el intercambio entre los educandos y mediadores terapéuticos.

Los educandos no deben pasar de una etapa a la otra, sin cumplir los objetivos establecidos para este periodo.

Estos educandos deben ser evaluados de forma periódica por parte del neumólogo, a partir de indicaciones establecidas que deben tenerse en cuenta para la prescripción de las actividades físicas.

Contraindicaciones para la aplicación de las actividades físico-terapéuticas

Resultado final. Evaluación del proceso de la actividad física para educandos con Fibrosis quística en el contexto escolar

La evaluación final del proceso de la actividad física para educandos con FQ, mediante la utilización de los métodos de investigación científicas seleccionados y la profunda valoración de los criterios constató que:

El 100 % de los educandos se incorporaron a las aulas terapéuticas de la Cultura Física.

El personal médico expresó que el programa influyó en la salud física y psicosocial de los educandos, al disminuir el número de crisis, ingresos y la ingestión de medicamentos,

Se fortaleció la vinculación entre el MINSAP-MINED-INDER.

Los profesores de Educación Física que aplicaron el programa, manifestaron que el mismo constituye una herramienta esencial para mejorar la condición física orientada a la salud de los educandos con FQ.

Los familiares manifestaron sentirse satisfechos con la transformación física, psicológica y social lograda por los educandos luego de aplicado el programa

Evaluación de la condición física orientada a la salud

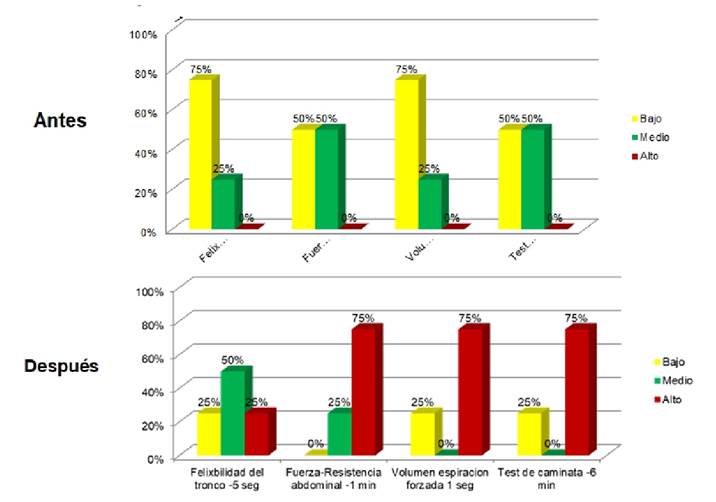

Luego de aplicado el programa se comprobaron los resultados de la condición física evaluadas en los cuatro educandos objeto de estudio. En la prueba de flexibilidad del tronco, dos de los educandos (50 %) pasaron a un nivel medio, uno (25 %) a un nivel alto y solo uno (25 %) quedó en un nivel bajo.

Este incremento en los resultados evaluativos alcanzado, se logró por el trabajo continuo realizado con las actividades físicas prescritas en el programa en correspondencia con su diagnóstico clínico, posibilidades y potencialidades, lo que ayuda a evitar lesiones y prevenir malas posturas por acortamientos musculares, ello coincide con los resultados logrados por Huerta et al. (2018) sobre la aplicación de actividades físicas orientada a la movilidad y elasticidad de las articulaciones coxofemorales y de la flexión lumbar en niños con padecimientos cardio-respiratorios que tenían una vida sedentaria producto a las enfermedades que presentaban (Figura 2).

En la fuerza-resistencia abdominal, luego de aplicado el programa, tres educandos (75 %) alcanzaron a un nivel alto en su evaluación y solo uno de ellos (25 %) se evaluó en un nivel medio, esto trajo como resultado que lograron incrementar la cantidad de abdominales realizadas en un minuto, lo que permitió el aumento de la fuerza resistencia dinámica de la musculatura abdominal y coinciden estos resultados con lo logrado por Huerta et al. (2018) en sus investigaciones, pues se aplicó actividad física de manera continua y dinámica en la musculatura abdominal, en correspondencias con el diagnóstico clínico, posibilidades y potencialidades de los practicantes enfermos, para lograr fortalecer los rectos anteriores y oblicuos del abdomen.

En cuanto al test de caminata de los seis minutos y volumen de espiración forzada en un segundo, luego de aplicado el programa, tres de los educandos (75 %) pasaron a un nivel alto debido a la sistematicidad de las actividades físico-terapéuticas aplicadas, lo que permitió fortalecer los procesos respiratorios, mejoró la transportación de oxígeno y la capacidad del sistema cardiovascular, propició un mejor trabajo al corazón y a los pulmones. Estos resultados coinciden con lo planteado por Bravo et al. (2005) quien resalta en sus investigaciones la incidencia de la actividad física aerobia con carácter terapéutico en niños que presentan enfermedades en el sistema cardiovascular y respiratorio. Solo un educando quedo un nivel bajo (25 %), ello coincide con los resultados alcanzados en algunos de los indicadores evaluados debido a una desfavorable condición física presentada por la enfermedad (Figura 2).

Fuente: Bravo et al. (2005); Huerta et al. (2018)

Fuente: Bravo et al. (2005); Huerta et al. (2018)Fig. 2. - Comparación inicial y final de la evaluación de la condición física

Los resultados se reflejan en la (Figura 2) que coinciden con los resultados del test de rango con signos de Wilcoxon, lo que demuestra su valor significativo desde el punto de vista estadístico.

Los enfermos con FQ presentan con el avance de su enfermedad una escasa tolerancia al ejercicio (Casajús & Vicente, 2011). Las pruebas de marchas son más sencillas y sirven para valorar la tolerancia al ejercicio, evaluar la incapacidad y evaluar la respuesta a determinados tratamientos según Butland (citado por Casajús & Rodríguez, 2011).

De manera diferente, se han aplicado ejercicios para pacientes con FQ, por ejemplo, Klijn et al. (citado por Casajús & Rodríguez, 2011) aplicaron un programa de ejercicios de alta intensidad, dos días a la semana en 12 semanas y determinaron mejoras significativas, tanto en el rendimiento aeróbico como anaeróbico y en la calidad de vida de los pacientes.

En cualquier caso, el ejercicio físico regular ha sido propuesto en estos pacientes para mejorar la función pulmonar, capacidad aeróbica y anaeróbica, la fuerza de los músculos respiratorios, desobstrucción de las vías aéreas de esputo o disminuir el deterioro pulmonar, para mejorar la calidad de vida y los índices de supervivencia (Casajús & Rodríguez, 2011). Por tanto, de acuerdo a Casajús & Rodríguez (2011) "El ejercicio deberá ser prescrito de una forma individualizada de acuerdo al grado de motivación, gustos y disponibilidad horaria" (p.275).

CONCLUSIONES

De manera general, la comparación de los resultados expuestos demostró que los cuatro indicadores de la condición física orientada a la salud y concebidos en la pre-prueba fueron evaluados en un nivel bajo y medio, mientras que en la post-prueba estos indicadores lograron incrementar las evaluaciones a un nivel medio y alto, lo que corroboró cambios cuantitativos y cualitativos significativos.

Los resultados obtenidos a partir de la implementación práctica del programa de AFT, permitieron mejorar la condición física orientada a la salud en educandos con FQ, al observarse cambios en los diferentes indicadores evaluados, ello fue propicio para su inclusión en las aulas terapéuticas.

texto en

texto en