Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Cuban Journal of Agricultural Science

versión On-line ISSN 2079-3480

Cuban J. Agric. Sci. vol.52 no.3 Mayabeque jul.-set. 2018 Epub 01-Sep-2018

Ciencia Animal

Tipología de fincas ganaderas en una comunidad campesina del suroeste de Holguín, Cuba

1Centro de Estudio para Agroecosistemas Áridos, Universidad de Holguín. Avenida de los Libertadores # 287. Código Postal 80100. Gaveta Postal 57, Holguín, Cuba

2Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”. Carretera Central km 16, Vía Manzanillo. Código postal 85100. Gaveta postal 2140. Bayamo, Granma, Cuba

3Universidad Politécnica del Chimborazo, Riobamba, Ecuador

Para facilitar los procesos de innovación y transferencia de tecnologías con el fin de incrementar la producción de carne, se elaboró la tipología de fincas de ganadería vacuna en una comunidad campesina del suroeste de Holguín. Se tomaron datos de 21 fincas, de las variables producción anual de leche, tamaño del rebaño, productividad, condición corporal, área de pasto natural y cantidad de cuartones. Se procesaron por análisis de componentes principales para utilizar las puntuaciones factoriales en análisis de conglomerado jerárquico y de k-medias. Se obtuvieron cuatro agrupamientos, que describen fincas tipificadas como: pequeñas (38.1%), medianas de leche (9.5%), medianas sin especialización (19.0%) y grandes (33.4%), que además de la superficie de pastos naturales, producción de leche y productividad de carne por reproductora, se diferencian por su contribución al bienestar animal y al acople del régimen de producción con el agroecosistema. La ganadería campesina en la región no posee infraestructura apropiada para la producción de leche, de modo que su funcionamiento no toma en consideración muchos de los aspectos que facilitan la organización de los procesos productivos y reproductivos del rebaño y la preparación efectiva para garantizar la eficiencia y evitar la degradación del entorno. Se recomienda que la actividad de extensión agraria se enfoque en esta diversidad y complejidad para generar programas que permitan alcanzar el equilibrio ambiental; a la vez que se fortalezcan la cultura ganadera en estas comunidades.

Palabras-clave: clasificación; vacuno; agroecosistema sur; desarrollo rural; análisis clúster

La comprensión de las especificidades de cada finca ganadera es clave para identificar y diseñar acciones de intervención que tengan valor para los productores, que resulten relevantes para los programas de extensión y sensibles para la formulación de políticas. Es por ello que las tipologías se han empleado para caracterizar sistemas de producción ganadera en varios países: en el Reino Unido, por ejemplo, han abordado la capacidad de adaptación a condiciones extremas (Morgan-Davies et al. 2014); en Colombia, en el ámbito rural se han implementado con vistas a la producción de carne (Rocha-Rodríguez et al. 2016). También se han desarrollado en Canadá (Alemu et al. 2016) y España (Escribano et al. 2016); así como en Irlanda, en áreas de alto valor natural, (Mack y Huber 2017).

Usualmente, los investigadores distinguen entre productores grandes, medianos y pequeños. Sin embargo, las diferencias no están dadas solo en el tamaño de la finca, porque incluso los productores de pequeña escala son heterogéneos (Garrett 1986. Tienen prioridades diferentes, a veces laboran con interacciones más complejas y realizan a la vez otras tareas, en variados contextos socioculturales (Chambers y Jiggins 1987).

Existen evidencias de que las tecnologías adoptadas por los pequeños agricultores son variadas en temas de agroforestería y otros sistemas sostenibles de uso del suelo (Tavernier y Tolomeo 2004). Difieren además, en la preferencia por las fuentes de información de las que se nutren (Sutherland et al. 2017).

Por estas razones, en Cuba es necesario conocer el funcionamiento del esquema campesino que ha demostrado mayor flexibilidad para recuperarse de los eventos del clima. Sus producciones desempeñan una función importante en el suministro de alimentos a la población. Debe señalarse que, entre usufructuarios, propietarios y cooperativistas, utilizan 49.7 % de la superficie cultivada del país (ONEI 2016a) y durante el 2015 produjeron 65.1 % de la leche de vaca y 28.6 % de la carne bovina (ONEI 2016b).

En la región norte de la cuenca del río Cauto se encuentra el municipio Calixto García, en la provincia Holguín, donde se ubican 71 asentamientos rurales, que concentran más de 17500 cabezas de ganado. El agroecosistema regional muestra deterioro progresivo de las condiciones naturales, con incremento de la salinidad del suelo, disminución de la productividad general y evolución hacia la aridez, al afectarse las fuentes hídricas por las escasas precipitaciones y el uso indiscriminado del suelo por la falta de modelos sustentables de explotación (Oquendo 2006).

El objetivo de esta investigación fue elaborar la tipología de las fincas dedicadas a la ganadería vacuna en una comunidad campesina del suroeste de Holguín, Cuba, para facilitar los procesos de innovación y transferencia de tecnologías que permitan incrementar la producción de carne.

Materiales y Métodos

Procedimiento experimental. Los datos se tomaron a partir de una investigación anterior, realizada en Sabanaso, comunidad campesina del suroeste de Holguín, ubicada en la región norte de la cuenca del río Cauto, en el municipio Calixto García. Se utilizó una muestra de 21 fincas, dedicadas a la ganadería vacuna.

La información sobre la producción anual de leche (kg), tamaño del rebaño (UGM), productividad (kg de peso vivo destetados por reproductora por año), condición corporal de las reproductoras (puntos), área de pasto natural (ha) y cantidad de cuartones se analizó mediante el Modelo Estadístico de Medición del Impacto (Torres et al. 2008).

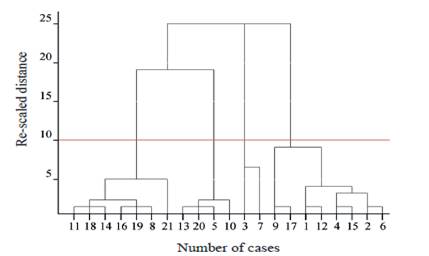

Procedimiento estadístico. Se realizó análisis factorial (AF), con rotación ortogonal Varimax, para extraer las componentes principales de autovalor mayor que la unidad, con prueba de esfericidad de Bartlett significativa (P < 0.05) e índice Kaiser-Meyer-Olkin adecuado (KMO > 0.5). Esto indica que los datos cumplen con los supuestos de la prueba (Hair et al. 2010). Las puntuaciones factoriales obtenidas por regresión en el AF se almacenaron como nuevas variables y se utilizaron simultáneamente en análisis de conglomerado jerárquico con agrupamiento de Ward mediante la distancia euclidiana al cuadrado y en conglomerado no jerárquico de k-medias. La cantidad de clases obtenidas de forma gráfica en el conglomerado jerárquico, por el ensayo de cinco umbrales de selección cada 10 % de la distancia re-escalada en el dendrograma, se contrastaron con la cantidad de clases obtenidas por iteración y clasificación no jerárquica de k-medias.

Finalmente, el número óptimo de agrupamientos se seleccionó a partir del mayor valor de F (P ≤ 0.05), calculado en el análisis de varianza de la clasificación de k-medias, al cual se le realizó análisis χ2 para determinar si las frecuencias obtenidas por ambos métodos eran consistentes entre sí. Las clases definitivas se ordenaron por el tamaño de la finca y se describieron mediante medidas de tendencia central y de dispersión para obtener la tipología.

Las técnicas estadísticas de AF, conglomerados jerárquico y de k-medias, análisis χ2, así como la determinación de estadísticos descriptivos, se realizaron mediante el programa propietario IBM SPSS, Statistics ver. 22(IBM 2013).

Resultados y Discusión

El hecho de que los agrupamientos jerárquicos y no jerárquicos coincidieran en la formación de cuatro conglomerados demuestra que hubo consistencia en la agrupación resultante. Esta se puede observar por debajo de la línea de corte, situada en la unidad 10 de la distancia re-escalada (40 %) (figura 1).

Uno de los aspectos que poseen en común los agrupamientos está dado por la inadecuación de todos los sistemas de producción, encontrados en la comunidad con respecto al ecosistema. Estos hacen énfasis en la producción de leche con genotipos cebú y sus cruces, incluso cuando las evidencias sobre el agroecosistema sur de Holguín demuestran que estas llanuras con ambientes secos y suelos arcillosos resultan apropiadas para el cultivo de la caña de azúcar, los frutos menores, la cría y ceba de ganado vacuno (Oquendo 2006).

Es práctica extendida en esta comunidad el empleo de pastos naturales de baja disponibilidad y la posibilidad de selección durante el pastoreo, especialmente en el período seco, con cargas superiores a dos UGM/ha, sin considerar la sostenibilidad ambiental. Incluso, cuando la carga es la técnica de manejo que mayor incidencia tiene en el comportamiento de los rebaños en pastoreo, sería recomendable que los productores estimaran la disponibilidad del pastizal y el peso de los animales para calcular la presión de pastoreo, indicador que expresa una relación más estrecha entre el pasto y el comportamiento animal (Senra 2005).

Las áreas de compensación (x=2.4ha), aunque guardan proporción con la superficie que poseen las fincas, generalmente, son limitadas, cuando se recomienda su incremento en las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas por su contribución a la supervivencia del rebaño en los períodos de sequía meteorológica. En este sentido, para lograr resultados productivos, los productores no se deberían enfocar solo en el pastoreo. También convendría que adoptaran estrategias para enfrentar la incertidumbre ambiental (Sabatier et al. 2015), entre ellas la siembra de mayores volúmenes de caña y la utilización de plantas proteicas o variantes de silvopastoreo.

Existe bajo nivel de arborización, que afecta la retención de humedad en los potreros como en los cercados, de modo que ninguna finca posee más de 2 ha de sombra natural, y pasan hasta 12 h sin agua durante el pastoreo. Esto tiene efecto adverso en la regulación de la temperatura corporal del ganado, y no contribuye a reducir el efecto negativo del clima en el bienestar animal (Cattelam y Martinez do Vale 2013).

Varios factores limitan la producción de biomasa forrajera. Es frecuente la afectación por malezas, con predominio de Dichrostachys cinerea (marabú), lo que en áreas de pastos conspira contra la calidad y productividad de los pastizales (Muñoz et al. 2010). También existen áreas con mal drenaje, factor que requiere manejo diferenciado, pues 100 % de los suelos en uso ganadero en el Valle del Cauto tiene mal drenaje y 40 % del área es inundable (Benítez et al. 2007).

Los conglomerados formados agrupan fincas pequeñas, donde la mayor superficie total es de 26.8 ha.

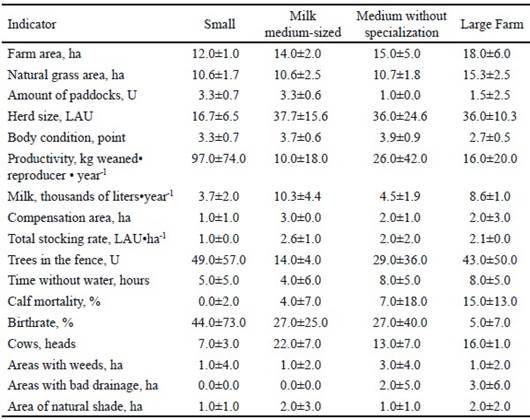

Todavía así, para facilitar su caracterización a partir del tamaño de la finca, y según el comportamiento de las variables seleccionadas, se denominaron pequeñas, medianas de leche, medianas sin especialización y grandes (tabla 1).

Table 1 Description of quantitative variables by types of farms found in the peasant community of Sabanaso

Las fincas pequeñas representan 38.1 % de la muestra. Se dedican, fundamentalmente, a la producción de leche, pero tienen niveles relativamente altos de productividad de carne de la reproductora (hasta tres veces superiores al resto de las fincas). Poseen subdivisiones en el pastizal, que permiten cierta regulación del pastoreo y un rebaño, total y de vacas, que garantiza una carga global adecuada. Esto resulta favorable para garantizar el tiempo de reposo requerido por los pastos, y no compromete otros indicadores productivos del pastizal y los animales.

Estas fincas poseen hembras en la reproducción de condición corporal aceptable, con mortalidad de terneros nula y tasa de natalidad dos veces superior al resto de los grupos. Esto es bueno porque representan atención correcta al recién nacido, crianza del ternero y de la hembra en desarrollo, puntos de partida de distintos propósitos e indicio de un rebaño que crece.

Aunque la arborización no alcanza para proveer los niveles de sombra natural (4.6 árboles/ha) y atenuar los efectos de las cinco horas que permanecen los animales sin agua cada día, además de poseer más de 8 % del área total dedicada a garantizar el forraje para el período poco lluvioso, se evidencia orientación incipiente hacia los servicios ecosistémicos que demandan estos ambientes, frágiles y degradados.

Las fincas medianas de leche representan 9.5 % del total, y producen volúmenes de leche que duplican o triplican los rendimientos por área del resto de los sistemas de crianza en la comunidad (917 L•ha-1). Sin embargo, la productividad de carne de la reproductora es la más baja, indicio de que priorizan la producción y descuidan la atención al ternero, incluso cuando la mortalidad en esta categoría es menor de 10 %, y supera dos y tres veces al resto de las fincas con mayor superficie total. Esto también compromete la reproducción porque la natalidad es menos de la mitad de lo que se necesita para que el rebaño crezca. Poseen entre dos y tres cuartones, lo que permite un manejo más intensivo del pastizal en estos agroecosistemas frágiles y degradados, con carga global alta (2.6 UGM/ha). Ello ejerce efecto importante en el entorno, aun cuando algunos productores podrían llevar los animales a pastar en áreas fuera de la finca. El rebaño es el más grande que se maneja en la región y es una de las razones que garantizan sus niveles de producción de leche, por la proporción de reproductoras que supera la mitad de la masa vacuna y que tiene buena condición corporal. Sin embargo, estas fincas poseen entre 1/2 y 1/3 de los árboles de todos los grupos, lo que limita el bienestar de los animales, hasta cuando no se dispone de agua es de 4 h/jornada.

Las fincas medianas, sin especialización, forman un grupo con 19.0 % de los casos analizados. Poseen el segundo lugar en superficie total, pero parecen tener una orientación hacia la subsistencia, pues poseen un único potrero y los volúmenes de leche que producen representan la mitad (420 L•ha-1), en comparación con el valor que poseen las medianas de leche. En este sentido, aun cuando su rebaño es de similar cantidad de cabezas, la proporción de hembras productoras es prácticamente la mitad, de modo que el resto de los animales se distribuyen en las categorías de terneros, añojos, novillas y toretes. Esto explica que sus reproductoras tengan 2.6 veces más productividad de carne.

Estas fincas poseen el doble de árboles en el cercado que el otro grupo de fincas medianas, pero prácticamente la mitad de los que tienen las grandes y las pequeñas, por lo que disponen de poca sombra natural. Esto, unido a la carencia de agua durante el período de permanencia en el potrero y la infestación de las áreas por malezas, que restringen el tamaño del área de pastoreo, con carga global relativamente alta (2.0 UGM/ha), altera el bienestar animal y contribuye a la degradación ambiental en la cuenca del Cauto.

Las fincas grandes son sistemas ganaderos que constituyen 33.4 % de los existentes en Sabanaso. Manejan el pastizal de forma continua, aun cuando tienen más de un potrero. El rebaño se ajusta al área que ocupa, con proporción de vacas próxima al 40 % de la masa vacuna. Poseen el segundo lugar en producción de leche (562 L•ha-1) y tienen la condición corporal más baja de todos los grupos, lo que influye en que se deteriore la reproducción y, por consiguiente, la productividad de carne por reproductora, con natalidad, al menos, cinco veces menor que los otros grupos. La mortalidad de terneros es entre dos y tres veces superior al resto de las fincas, lo que indica una atención deficiente al animal.

Es difícil realizar una propuesta única de finca para adecuarla a las condiciones de la región norte de la cuenca del Cauto, pues es necesario examinar los elementos de adaptación a las condiciones del agroecosistemas (técnico-económicos y sociales), que no fueron objeto de este trabajo. Y esto es porque en la ganadería campesina los objetivos están más relacionados con la subsistencia y la conservación del patrimonio familiar, mientras que en las empresas la orientación es comercial y social. En lo que respecta a las tecnologías, las desarrolladas por las fincas grandes y medianas no tienen que ser necesariamente apropiadas para las pequeñas (Garrett 1986).

Además, los sistemas de crianza en el sector campesino en el suroeste de Holguín tienen indicadores deteriorados, que requieren incremento en la capacidad innovativa de sus propietarios para revertir el estado productivo y la situación ambiental. En este proceso, las técnicas que hacen una representación simple son cruciales para el ganadero, a pesar de que traten con indicadores determinados de modo impreciso. En el futuro de la investigación y la extensión agrícola, se requerirán cada vez más aproximaciones participativas de investigadores, tecnólogos y campesinos (Delmotte et al. 2016). Tal vez, la inclusión de tecnologías de la información y las comunicaciones puedan servir a la toma de decisiones (Capalbo et al. 2017).

Se concluye que en la tipología de fincas dedicadas a la ganadería vacuna en la comunidad campesina de Sabanaso, del suroeste de la provincia Holguín, se han tipificado como pequeñas (38.1 %), medianas de leche (9.5 %), medianas sin especialización (19.0 %) y grandes (33.4 %). Tienen diferencias marcadas en el manejo que reciben para adaptar su régimen de alimentación al agroecosistema, en la habilidad para conducir el rebaño con efectividad y en la dirección para hacerlas eficientes, con tecnologías que combinan el actuar tradicional del campesino y el accionar convencional que requiere la ganadería.

La ganadería campesina en la región norte de la cuenca del río Cauto no posee infraestructura apropiada para la orientación productiva actual. De modo que para su funcionamiento no se toman en consideración muchos de los aspectos que facilitan la organización de los procesos productivos y reproductivos del rebaño y la preparación efectiva, para garantizar la eficiencia y evitar la degradación del entorno.

Es de interés facilitar los procesos de innovación y transferencia de tecnologías que permitan incrementar la producción de carne, que es más desfavorecida en la región. Se recomienda que la actividad de extensión agraria se enfoque en esta diversidad y complejidad, con el propósito de generar programas que permitan al campesino alcanzar el equilibrio entre la triada producción ganadera eficiente-orientación del agroecosistema-menor impacto ambiental. A su vez, es necesario que se adopten las prácticas que puedan fortalecer el desarrollo de una cultura ganadera, encaminada a mejorar la vida en estas comunidades.

References

Alemu, A. W., Amiro, B. D., Bittman, S., MacDonald, D. & Ominski, K. H. 2016. A typological characterization of Canadian beef cattle farms based on a producer survey. Canadian Journal of Animal Science, 96(2), 187-202, doi:dx.doi.org/10.1139/cjas-2015-0060. [ Links ]

Benítez, D., Fernández, J.L., Ray, J. V., Ramírez, A., Torres, V., Tandrón, I., Díaz, M. & Guerra, J. 2007. Factores determinantes en la producción de biomasa en tres especies de pastos en sistemas racionales de pastoreo en el Valle del Cauto, Cuba. Rev. Cub. Cienc. Agric., 41(3), 231-235, ISSN:0034-7485. [ Links ]

Capalbo, S. M., Antle, J. M. & Seavert, C. 2017. Next generation data systems and knowledge products to support agricultural producers and science-based policy decision making. Agricultural System. 144:9-17, ISSN:0308-521X, doi:10.1016/j.agsy.2016.10.009. [ Links ]

Cattelam, J. & Martinez do Vale, M. 2013. Estresse térmico em bovinos. Revista Portuguesa de Ciencias Veterinarias, 108(587-588), 96-102. [ Links ]

Chambers, R. & Jiggins, J. 1987. Agricultural Research for Resource-Poor Farmers Part I: Transfer-of- Technology and Farming Systems Research. Agricultural Administration and Extension. 27(1): 35-52, ISSN:0269-7475/8. [ Links ]

Delmotte, S., Barbier, J.-M., Mouret, J. C., Page, C. L., Wery, J., Chauvelon, P., Sandoz, A. & Ridaura, S. L. 2016. Participatory integrated assessment of scenarios for organic farming at different scales in Camargue, France. Agricultural Systems. 143: 147-158, ISSN:0308-521X, doi:10.1016/j.agsy.2015.12.009. [ Links ]

Escribano, A. J., Gaspar, P., Mesias, F. J. & Escribano, M. 2016. The role of the level of intensification, productive orientation and self-reliance in extensive beef cattle farms. Livestock Science. 187, ISSN:1871-1413, doi:10.1016/j.livsci.2016.09.006. [ Links ]

Garrett, P. 1986. Social Stratification and Multiple Enterprises: Some Implications for Farming Systems Research. Journal of Rural Studies. 2(3): 209-220, ISSN:0713-0167. [ Links ]

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. 2010. Multivariate data analysis. A Global Perspective. Pearson Prentice Hall. 760 p. [ Links ]

IBM. 2013. IBM SPSS Statistics ver. 22.0.0.0, edition of 64 bits for Windows: International Business Machines Corp. [ Links ]

Mack, G. & Huber, R. 2017. On-farm compliance costs and N surplus reduction of mixed dairy farms under grassland-based feeding systems. Agricultural Systems. 154: 34-44. [ Links ]

Morgan-Davies, J., Morgan-Davies, C., Pollock, M. L., Holland, J. P. & Waterhouse, A. 2014. Characterisation of extensive beef cattle systems: Disparities between opinions, practice and policy. Land Use Policy. 38: 707-718, ISSN:0264-8377, doi:10.1016/j.landusepol.2014.01.016. [ Links ]

Muñoz, D., Cruz, M. & Ponce, M. 2010. Marabú: sugerencias para la batalla. 1st ed., Camagüey: Editorial ACPA, 30 p. [ Links ]

ONEI. 2016a. Panorama Uso de la Tierra 2015. 1st ed., La Habana 14p. [ Links ]

ONEI. 2016b. Sector Agropecuario: Indicadores seleccionados. 1st ed., La Habana, 13p. [ Links ]

Oquendo, G. 2006. Pastos y forrajes. Fomento y explotación. Álvarez, J. L. (Ed.), 2nd ed., Holguín: ACPA, 170 p. [ Links ]

Rocha-Rodríguez, C., Mora-Delgado, J. & Romero-Vargas, J. C. 2016. Tipología de sistemas de producción en la zona rural del municipio de Ibagué, Colombia. Agronomía Mesoamericana. 27(2): 253-264, ISSN:2215-3608, doi:10.15517/am.v27i2.24360. [ Links ]

Sabatier, R., Oates, L. G. & Jackson, R. D. 2015. Management flexibility of a grassland agroecosystem: A modeling approach based on viability theory. Agricultural Systems, 139, 76-81, ISSN:0308-521X, doi:10.1016/j.agsy.2015.06.008. [ Links ]

Senra, A. F. 2005. Indices para controlar la eficiencia y sostenibilidad del ecosistema del pastizal en la explotación bovina. Revista Cubana de Ciencia Agrícola. 39(1): 13-21. [ Links ]

Sutherland, L.-A., Madureira, L., Dirimanova, V., Bogusz, M., Kania, J., Vinohradnik, K., Creaney, R., Duckett, D., Koehnen, T. & Knierim, A. 2017. New knowledge networks of small-scale farmers in Europe’s periphery. Land Use Policy. 63:428-439, doi:10.1016/j.landusepol.2017.01.028. [ Links ]

Tavernier, E. M. & Tolomeo, V. 2004. Farm Typology and Sustainable Agriculture: Does Size Matter?. Joumal of Sustainable Agriculture. 24(2): 33-46, doi:10.1300/J064v24n02-05. [ Links ]

Torres, V., Ramos, N., Lizazo, D., Monteagudo, F. & Noda, A. 2008. Modelo estadístico para la medición del impacto de la innovación o transferencia tecnológica en la rama agropecuaria. Revista Cubana de Ciencia Agrícola . 42(2): 133-139. [ Links ]

Recibido: 24 de Enero de 2018; Aprobado: 07 de Agosto de 2018

texto en

texto en