Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Cuban Journal of Agricultural Science

versión On-line ISSN 2079-3480

Cuban J. Agric. Sci. vol.52 no.4 Mayabeque oct.-dic. 2018 Epub 27-Sep-2018

Ciencia de los Pastos

Componentes del rendimiento, caracterización química y perfil polifenólico de la Tithonia diversifolia en el Valle del Cauto, Cuba

1Centro de Estudio de Producción Animal, Universidad de Granma, Cuba.

2Estación Agrícola Experimental, CSIC, Apdo.788, León, España.

3Departamento de Producción Animal, Universidad de León, España.

4Instituto de Ciencia Animal, Apdo. 24, San José de las Lajas, Cuba.

5Facultad Ciencias Pecuarias, Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), Quevedo, Los Ríos, Ecuador

Con el objetivo de determinar el efecto de la edad de rebrote en los componentes del rendimiento, la composición química y perfil polifenólico de la Tithonia diversifolia, se realizó un experimento mediante un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas en suelo pardo con carbonato. Los tratamientos consistieron en tres edades de rebrote (60, 120 y 180 días). Para establecer la relación funcional entre los diferentes indicadores evaluados y la edad, se analizaron las ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas y Gompertz seleccionando la de mejor ajuste según: alto valor de R2, alta significación de los términos y de la ecuación, bajo error estándar de estimación y de los términos, y aporte significativo de los términos y de la ecuación. Las ecuaciones de mejor ajuste para la relación funcional entre los diferentes indicadores evaluados y la edad, en cada período estacional, fueron las cuadráticas. Hubo incremento del rendimiento en materia seca, FDN, FDA, LAD con la edad con valores máximos a los 180 días (23.92t/ha; 47.63; 31.38 y 21.01 %, respectivamente); la biomasa comestible, PB, contenido celular, degradabilidad in vitro de la materia seca disminuyeron con la edad y los mejores valores se obtuvieron a los 60 días (26.16 t/ha; 27.49 %; 59.56 % y 75.78 %, respectivamente) y los contenidos de fenoles totales, taninos totales, taninos condensados totales, taninos condensados libres y taninos condensados ligados a la fibra mostraron sus mayores valores durante el período lluvioso, (12.36; 5.36; 14.55; 4.07 y 11.16 g/kgMS, respectivamente). Se establecieron las ecuaciones de regresión que explican la estrecha relación de la edad con el rendimiento, composición química y la degradabilidad, así como se establecieron los patrones de respuesta para cada período estacional. Se recomienda avalar estos resultados en otras condiciones climáticas y de manejo de la especie.

Palabras-clave: componentes del rendimiento; composición química; metabolitos secundarios

Introducción

La zona tropical contiene la mayor diversidad genética en el mundo, que se expresa en el gran número de plantas vasculares por unidad de área. Sin embargo, a pesar de esta riqueza, los modelos de alimentación animal se han basado principalmente en el uso de pocas especies vegetales. Esto cobra mayor vigencia en el caso de los árboles y arbustos forrajeros que no han tenido la adecuada utilización como alimento para los animales. En el estudio de los sistemas alimenticios utilizados en climas cálidos se sugiere que la sostenibilidad del sistema depende, en gran medida, de la utilización de los diferentes recursos biológicos locales (Holguín et al. 2015). Este concepto hace un llamado a ampliar la utilización de la diversidad de especies como proveedores de forrajes para el animal. Dada la diversidad de especies forrajeras, existe la necesidad urgente de estudiar y recomendar especies prometedoras para entornos agro-ecológicos específicos y sistemas de producción de biomasa, teniendo en cuenta principalmente su valor nutritivo.

Dadas las características propias de los pastos tropicales, con bajos valores de proteína digestible y alta tasa de fibra, se ha demostrado que el follaje de leguminosas arbustivas o arbóreas puede ser una estrategia nutricional en la suplementación de rumiantes en el trópico, principalmente durante los períodos de escasez de forraje (Mejía-Díaz et al. 2017). Muchas de estas especies tienen valores nutricionales superiores a los de los pastos y pueden producir elevadas cantidades de biomasa comestible que son más sostenidas en el tiempo que las del pasto sin fertilización (Gutiérrez et al. 2015).

Existen evidencias que especies de plantas no leguminosas como Tithonia diversifolia acumulan tanto nitrógeno en sus hojas como las leguminosas, tiene altos tenores de fósforo, gran volumen radicular, habilidad especial para recuperar los escasos nutrientes del suelo, amplio rango de adaptación, tolera condiciones de acidez y baja fertilidad en el suelo, puede soportar la poda a nivel del suelo, tiene rápido crecimiento y baja demanda de insumos y manejo para su cultivo (Ruíz et al. 2014). Además, se dispone de información de su empleo en la alimentación del vacuno (Mauricio et al. 2014) que incluye los sistemas silvopastoriles (Mejía-Díaz et al. 2017).

Actualmente, debido a la gran diversidad de árboles y arbustos forrajeros, el estudio de especies promisorias para entornos agroecológicos específicos y sistemas de producción pecuaria, es una necesidad, sea en función de productividad de biomasa o de su valor nutritivo, por lo que la caracterización del rendimiento y sus componentes, así como la valoración nutritiva de la Tithonia diversifolia en diferentes estadios de desarrollo, constituye el objetivo del presente trabajo.

Materiales y Métodos

Área experimental y condiciones climáticas. El estudio se desarrolló en el Polígono de Producción Animal de la Universidad de Granma, localizada a 17 1/2 km de la ciudad de Bayamo, Cuba. Se utilizó un área de media hectárea de la especie Tithonia diversifolia de un año de establecida. El estudio se llevó a cabo durante los períodos poco lluvioso (noviembre-abril) y lluvioso (mayo-octubre) de los años 2006- 2007. El suelo presente en el área experimental es pardo con carbonato (Hernández et al. 1999), con pH de 6.2; el contenido de P2O5, K2O y N total fue de 2.4; 33.42 y 3.0 mg/100g de suelo, respectivamente y 3.6 % de materia orgánica.

Durante el período experimental los factores climáticos se comportaron de la siguiente forma: en el período poco lluvioso las precipitaciones ascendieron a 253,7 mm, las temperaturas media, mínima y máxima fueron de 24.43; 19.4 y 31.53 ºC, respectivamente y la humedad relativa promedio de 78.17 %, mientras que en el lluvioso las precipitaciones fueron de 908.9 mm, con temperatura media, mínima y máxima de 26.67; 22.18 y 34.05 ºC, respectivamente y 81.83% de humedad relativa.

Tratamientos y diseño experimental. Se empleó un diseño de bloques al azar, con cuatro réplicas. Los tratamientos consistieron en las tres edades de rebrote (60,120 y 180 días)

Toma de muestras. Al inicio de la evaluación en cada período, se realizó un corte de uniformidad a 15 cm de altura del suelo (noviembre y mayo para el período poco lluvioso y lluvioso, respectivamente), se utilizó un área de 0.5 ha dividida en parcelas para cada edad de rebrote (60, 120 y 180 días). El terreno no se regó ni fertilizó durante el experimento. Las parcelas estaban constituidas por 99 % de la especie a evaluar y 1 % de gramíneas pertenecientes al género Dichantium y de la familia Ciperáceas.

Para los componentes del rendimiento se tomaron 10 plantas al azar para cada una de las edades y después se realizó el corte del resto del área de la parcela, eliminando 50 cm de efecto de borde. Con posterioridad al peso verde de las plantas cosechadas, se separaron las hojas, peciolos y los tallos menores de 2.0 cm (biomasa comestible) y los tallos más gruesos y se pesaron de forma individual, posteriormente se homogenizó el material vegetativo y se tomaron las muestras, las que se secaron en una estufa de circulación de aire durante 72 horas a 65 ºC. Para esto se emplearon 200 g de cada muestra.

Análisis químico. Se determinaron los por cientos de MS, PB, MO y sílice según AOAC (2000) y de FDN, FDA y lignina de acuerdo con Goering y van Soest (1970).

Degradabilidad in vitro de la Materia Seca. Se siguió el protocolo recomendado por el fabricante para el incubador DaisyII® (ANKOM Technology, Fairport, NY-USA 2000), con, bolsas FN° 57, tamaño de poro de 25 µm y dimensiones de 5 x 4 cm fabricadas de poliéster/polietileno con filamentos extruídos en una matriz de tres dimensiones, en cada una las cuales se depositaron 0.25 g de muestra, para obtener un área efectiva por bolsa de 36 cm2 lo que corresponde a una relación tamaño de la muestra y superficie de la bolsa de 14.4 mg/cm2 y se sellaron con calor. En cada una de las cuatro jarras de digestión se incubaron al azar una réplica de cada una de las edades de esta especie, incluyendo una bolsa blanca (bolsa vacía y sellada sin muestra) con el fin de generar el factor de corrección para el posible ingreso de partículas o pérdida de peso de las bolsas. El procedimiento se realizó por duplicado.

El principio de funcionamiento del DaisyII® consiste en establecer condiciones de incubación semejante a las condiciones in vivo, de tal manera que el procedimiento incluye soluciones compuestas por minerales, fuentes de nitrógeno y agentes reductores que ayudan a la anaerobiosis necesaria (gaseando continuamente con CO2). En el proceso se emplearon 4 recipientes de vidrio de 4 L de capacidad en los que se añadieron 2 L de una mezcla de líquido ruminal y del medio de cultivo (1:4 v/v). El líquido ruminal se extrajo de un grupo de ocho ovejas adultas de la raza Merina, se filtró a través de cuatro capas de gasa, se determinó inmediatamente su pH y se procedió a la mezcla (a partes iguales) del líquido ruminal procedente de los animales que recibían la misma ración.

Las muestras se incubaron por 48 h en el DaisyII® a 39.2 ± 0.5 °C, con agitación circular constante. Luego de la incubación, las bolsas se lavaron con agua fría, con el fin de detener la fermentación y se secaron en estufa de aire forzado a 105 °C durante 2 h.

Metabolitos secundarios. La cuantificación de los fenoles totales (FT) y los taninos totales (TT) se realizó mediante el método de Folin-Ciocalteu, antes y después del tratamiento de los extractos con Polivinilpolipirrolidona, (Makkar 2003a), mientras que los taninos condesados totales (TCT), taninos condensados libre (TCL) y taninos condensados ligados totales (TCLT) se determinaron por el método nButanol/HCL/Fe3+ (Porter et al. 1986).

Análisis estadístico. Para establecer la relación funcional entre los diferentes indicadores evaluados y la edad, se analizaron las ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas y Gompertz. Para la selección de la ecuación de mejor ajuste se tuvo en cuenta alto valor de R2, alta significación, bajo error estándar de estimación y de los términos, aporte significativo de los términos y de la ecuación según Guerra et al. (2003) y Rodríguez et al. (2013). Para todo lo anterior se empleó el programa SPSS (Visauta 1998).

Resultados

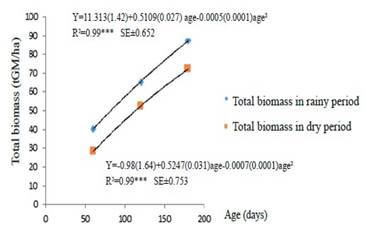

La biomasa total aumentó (P<0.001) con la edad de la planta en los dos períodos estacionales y se ajustaron ecuaciones de regresión cuadráticas entre este indicador y la edad. En el período lluvioso se alcanzaron valores de hasta 90 tMV/ha a la edad de 180 días, siendo este período el de rendimientos superiores (figura 1).

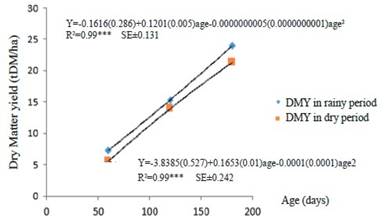

El rendimiento de materia seca se incrementó (P<0.001) con la edad de rebrote (figura 2) y se ajustaron ecuaciones de regresión cuadrática entre las dos variables para los dos períodos (lluvioso y poco lluvioso). Los mayores valores se registraron en el período lluvioso y a partir de 120 días se obtuvieron rendimientos superiores a 12 tMS/ha/corte en ambos períodos estacionales.

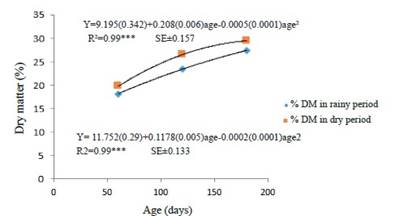

El porcentaje de materia seca se incrementó (P<0.001) hasta los 180 días rebrote (figura 3) y se ajustaron ecuaciones de regresión cuadrática entre las dos variables para los dos períodos (lluvioso y poco lluvioso), los que apenas variaron entre sí.

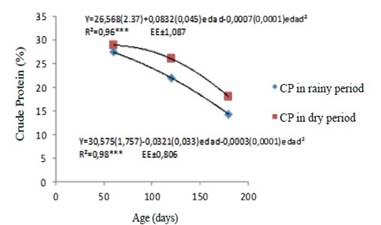

En ambos períodos estacionales la PB disminuyó (P<0.001) con la edad de rebrote hasta valor próximo a 14 % en el período lluvioso y de 18.04 % para el poco lluvioso, a los 180 días. En ambos casos se ajustaron ecuaciones de regresión cuadráticas entre este indicador y la edad de rebrote (figura 4).

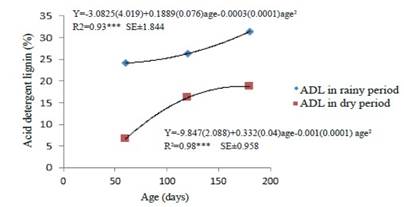

El contenido de fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente acido (FDA) y lignina acido detergente (LAD) se incrementaron (P<0.001) en ambos períodos con la edad de rebrote y se ajustaron ecuaciones de regresión cuadrática entre estos indicadores y la edad (figuras 5 y 6). Sobresale el alto valor de la lignina mayor del 20 % en el período lluvioso y de 18 % en el poco lluvioso, aunque con 180 días de rebrote.

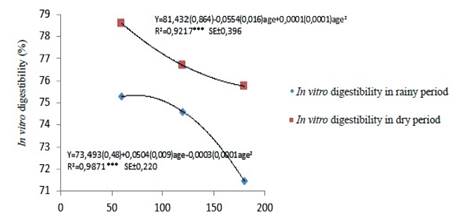

La degradabilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) disminuyó (P<0.001) con la edad de rebrote en ambos períodos estacionales y se destaca su valor superior a 60 %. Los mejores porcentajes se obtuvieron en el período poco lluvioso y se ajustaron ecuaciones cuadráticas con la edad (figura 7).

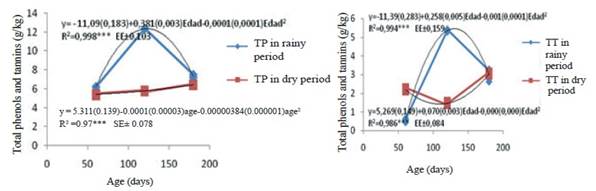

El contenido de fenoles totales (FT), durante el período lluvioso se incrementó hasta los 120 días de rebrote para después disminuir hasta los 180 días, mientras que en el poco lluvioso se incrementaron (P<0.001) con la edad de rebrote y los mayores valores se alcanzaron a los 120 días en el período lluvioso y a los 180 días en el poco lluvioso (12.36 y 6.43 g/kg MS, respectivamente). Los taninos (TT) totales tuvieron similar comportamiento a los FT, su mayor concentracion se obtuvo enel período lluvioso a los 120 días con 5.36 g/kgMS (figura 8).

El contenido de taninos condensados totales (TCT), no varió entre 60 y 120 días para después incrementarse hasta los 180 días en el período lluvioso (P<0.001), mientras que en el poco lluvioso aumentaron con la madurez de la planta (figura 9). Los mayores valores (14.55 y 13.08 g/kgMS) se obtuvieron a los 60 y 180 días de rebrote en el período lluvioso y poco lluvioso, respectivamente y se ajustaron las ecuaciones cuadráticas.

El contenido de los taninos condesados libres (TCL) se increentó hasta los 120 dias y después disminuyó hasta los 180 día en el período lluvioso, mientras que en el poco lluvioso siempre aumentaron hasta los 180 días. Los taninos condensados ligados totales (TCLT) disminuyeron hasta los 120 días para después aumentar hasta los 180 días en el período lluvioso y en el poco lluvioso se incrementaron hasta los 180 días. Se ajustaron ecuaciones de regresión cuadráticas entre estos indicadores y la edad en ambos períodos estacionales y se destacan los valores de 4.07 g/kgMS a los 120 días para (TCL) y de 11.16g/kgMS a los 60 días para (TCLT) durante el período lluvioso (figura 10)

Discusión

El deterioro de los ecosistemas ganaderos requiere de profundas transformaciones en su explotación, basadas en principios agroecológicos, donde los sistemas ganaderos se consideren como un ecosistema y no como una simple gestión técnico-económica, de tal forma que sus integrantes (plantas, animales, suelo, clima, hombre y tecnologías) estén entrelazados sincrónicamente y permitan su utilización efectiva, eficiente y productiva con resultados económicos, sociales y ambientales positivos. Esta nueva visión requiere del conocimiento de las leyes que rigen el funcionamiento de cada uno de los elementos y procesos que forman el sistema, con el propósito de maximizar el flujo de energía y el reciclaje de materiales (Del Pozo et al. 2008 y Gallego-Castro et al. 2017).

El género Tithonia tiene amplia distribución en países como El Salvador, Ceilán, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, India, México, Panamá y Venezuela (Ríos 1999) lo cual indica su capacidad de adaptación a diferentes condiciones de clima y suelo, por lo que es de esperar que debido a la interacción genotipo-ambiente se encuentren diversos ecotipos.

Basado en este principio se estudió la Tithonia diversifolia variedad que pudiera ser de utilidad para los sistemas ganaderos de la provincia Granma, sobre todo porque no se dispone de suficiente información sobre su comportamiento en las condiciones específicas del Valle del Cauto.

Ruiz et al. (2010) realizaron una prospección en seis provincias de Cuba y demostraron la variabilidad en los indicadores del crecimiento y desarrollo entre las 29 colectas realizadas y establecieron cuatro grupos con características similares en los componentes de cada grupo. Con posterioridad, al estudiar las dinámicas de crecimiento de dos accesiones Ruiz et al. (2012a b) establecieron que el peso verde de la accesión 23 se incrementó hasta las 18 semanas de rebrote, mientras que la accesión 10 lo hizo hasta la semana 12 para después disminuir.

El incremento del rendimiento y la biomasa de la Tithonia diversifolia con la edad de rebrote se puede atribuir, entre otros factores, al aumento del proceso fotosintético y la síntesis de metabolitos necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas, lo que trae consigo acumulación de materia seca (Romero y Leyva 2014).

Gallego-Castro et al. (2017) obtuvieron en Tithonia diversifolia 20.75 y 4.95 t/ha de biomasa y materia seca, respectivamente valores estos muy por debajo de los reflejados en esta investigación en las tres edades de rebrotes que se estudiaron lo cual puede estar determinado por las diferencias en el manejo y las condiciones edafoclimáticas imperantes en las investigaciones.

El por ciento de MS aumentó con la edad de rebrote determinado, entre otros aspectos, por el incremento del rendimiento al envejecer la planta y con ello el aumento de los componentes estructurales de la planta. Los estudios de Meza et al. (2014) mostraron valores de materia seca de 19.1 %, similares a los encontrados en esta investigación a la edad de 60 días, aunque las condiciones climáticas y de suelo fueron diferentes, lo que demuestra buena adaptación de esta especie a las diferentes condiciones edafoclimáticas.

Por otro lado, Herrera (2005) informó que en la medida que la planta avanza en madurez se produce un proceso fisiológico en los pastos y forrajes relacionado con el control del balance hídrico en la planta, de forma tal que ante un estrés de humedad se cierran los estomas y se reduce la transpiración para evitar la pérdida de agua, con el consiguiente aumento del contenido de materia seca. Es probable que esto ayude a explicar el comportamiento del por ciento de materia seca en este experimento.

La disminución de la proteína con la edad de rebrote pudiera estar relacionada con la reducción de la síntesis de compuestos proteicos y al incremento de la síntesis de carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosa), aunque otros factores como la disponibilidad de agua y de nitrógeno del suelo, pudieran influir en este comportamiento (Meza et al. 2014 y Gómez-Gurrola et al. 2017).

En la presente investigación los valores de proteína fueron superiores a 14 %, lo que resultó alentador ya que no se empleó riego ni fertilización. Sin embargo, Meza et al. (2014) en esta misma especie obtuvieron valores de 18 % a los 120 días de rebrote en el período poco lluvioso, resultados un tanto por debajo a los mostrados en esta investigación debido al factor especie, las condiciones climáticas y de suelo.

La proteína bruta se obtiene al multiplicar el contenido de nitrógeno total por el factor 6.25, por lo que ese valor contiene todas las formas de nitrógeno (orgánicas e inorgánicas) presente en la planta. Por ello, sería de vital importancia realizar futuras investigaciones para cuantificar las diferentes formas de nitrógeno como NO3, NO2 y proteína verdadera, entre otros, lo que permitiría mejorar el manejo de la planta y conformar dietas que no produzcan alteraciones en el animal que la consume.

El incremento de la FDA y FDN con la edad pudiera estar relacionado con los cambios fisiológicos y anatómicos que ocurren al envejecer la planta, lo que provoca la disminución de la proporción del contenido celular citoplasmático; se reduce el lumen celular con sus componentes solubles y se incrementa los componentes fibrosos (Rodríguez 2017). Esto se acentúa mucho más al incrementarse el rendimiento, debido al balance hídrico de la planta y cantidad de nitrógeno disponible en el suelo, entre otros factores.

Resultaron importantes los valores de estos constituyentes, ya que a edades avanzadas la FDN y FDA no superaron 50 y 32 %, respectivamente. Si se comparan estos valores con los informados en Cenchrus purpureus (Herrera y Ramos 2015), en varias gramíneas (Ramírez 2010) y en leguminosas y arbóreas (Verdecia 2015) resultan inferiores y esto representa una ventaja de la Tithonia, ya que no acumula gran cantidad de fibra en su constitución y es probable que la estructura química de esa fibra sea diferente lo que puede influir en la eficiencia digestiva cuando es consumida por el animal.

El aumento de la lignina al envejecer la planta pudiera estar relacionado con el grado de rigidez de la planta, la resistencia de los tejidos vasculares, la conducción de solutos, agua y sales minerales necesarias para su supervivencia (Gutiérrez et al. 2015). Herrera et al. (2017a) encontraron correlaciones positivas y significativas entre el contenido de lignina y la temperatura máxima, las lluvias y su distribución. Sin embargo, los valores obtenidos en la presente investigación son superiores a los informados en la literatura para otras especies de gramíneas y leguminosas (Ramírez 2010, Herrera y Ramos 2015 y Verdecia 2015).

La lignina es uno de los componentes de las plantas de alta complejidad y poco estudiada desde el punto de vista de sus propiedades y composición química. Sin embargo, a pesar de su importancia teórica y práctica, se desconoce la composición monomérica de la lignina en la mayoría de las especies de gramíneas y leguminosas tropical. Otro elemento de importancia relacionado con la lignina es su estructura química. Valenciaga et al. (2009) estudiaron los componentes químicos de la lignina de Pennisetum purpureum y establecieron que sus componentes hidroxibenzaldehido, vainillina y siringilaldehido se incrementaron con la edad de rebrote al igual que el contenido de lignina total. Además, señalaron que cada uno de ellos se incrementó de forma específica con la edad, así como su influencia en la degradabilidad de la planta. Si se parte de este criterio es probable que la composición monomérica de la Tithonia sea totalmente diferente y su cadena constitutiva tenga mayor longitud y peso. Esta probable hipótesis necesita de investigaciones futuras.

La degradabilidad total de la masa forrajera es una función de la proporción relativa de cada componente de la planta y de su degradabilidad individual. Por otra parte, la reducción de la degradabilidad con el incremento de la madurez también está influida por el aumento de los componentes estructurales. En los pastos tropicales en los primeros estadios de crecimiento presentan la pared celular delgada, con poca fibra, permitiendo la fácil ruptura y tiempos cortos de digestión. Cuando incrementa la madurez, las estructuras vasculares de las hojas se hacen más gruesas, al igual que el tejido vascular y el esclerénquima, tanto las hojas como los tallos se lignifican y se hacen físicamente más fuertes y difíciles de reducir en tamaño mediante la acción de los microorganismos ruminales, aspectos estos que pueden ser diferentes en las especies arbustivas (Ortiz-González et al. 2014).

La degradabilidad de la materia seca disminuyó con la edad, aunque es importante destacar que lo valores sobrepasaron el 70 % en los dos períodos estacionales, lo que sin duda es de gran importancia para el consumo y aprovechamiento que el animal hace de este forraje. Sin embargo, este resultado no guarda relación con los contenidos de FDN, FDA ni LAD los cuales son relativamente elevados, en especial la lignina. Con anterioridad se había informado el efecto negativo de la lignina y sus unidades monoméricas en la degradabilidad de los forrajes (Valenciaga et al. 2009), lo cual no parece cumplirse en toda su extensión en la presente investigación. Por ello, se precisa de experimentos específicos futuros que permitan esclarecer este comportamiento.

La información sobre el contenido y comportamiento de los metabolitos secundarios en gramíneas y leguminosas forrajeras tropicales no es amplia, en especial en Tithonia. No obstante, en la presente investigación se encontró un comportamiento peculiar de FT, TT, TCL y TCLT en el período lluvioso

En cuanto a los metabolitos secundarios (figuras 8, 9 y 10) el comportamiento poco definido de los FT, así como los TT, mientras que los TCLT durante el período lluvioso tuvieron una tendencia a la disminución con la edad de rebrote. Sin embargo, los TCT y TCL mostraron un incremento con la edad. Este comportamiento pudiera estar relacionado según Makkar et al. (1988), al nexo existente entre la concentración de los taninos con el incremento de la madurez de la biomasa, donde los valores de los taninos no permanecen estáticos y que, a su vez, las concentraciones se encontraban relacionada negativamente con los procesos naturales de senescencia.

García et al. (2008) al estudiar diferentes ecotipos de Leucaena encontraron valores de FT y TC de 55.5 y 55.2 g/kg MS, respectivamente. Dichos autores plantearon que el contenido de taninos puede estar influenciado por el genotipo de planta y por los factores ambientales causantes de estrés, dentro de los cuales sobresale la escasez de agua. Romero y Leyva (2014) al estudiar la concentración de fenoles y taninos condensados en Gliricidia sepium, encontraron que el efecto del período del año varió según la naturaleza de los taninos, con los mayores valores de taninos condensados libres y ligados a la fibra (6.25 y 7.99 g/kgMS, respectivamente) durante el período lluvioso.

Por otro lado, Verdecia et al. (2014) al estudiar los metabolitos secundarios FT, TT, TCT, TCLT y TCL en Neonotonia wightii encontraron que estos se incrementaron con el avance de la edad de rebrote, mientras que Herrera et al. (2017b) en Leucaena leucocephala informaron correlaciones significativas de estos metabolitos con la temperatura máxima, temperatura mínima, lluvia total y su distribución. Esto indica el comportamiento específico de estos metabolitos ante los factores climáticos y el genotipo.

El aumento de los fenoles totales, taninos totales y taninos condensados totales está relacionado con el incremento de la madurez de la biomasa y con el aumento de la concentración de lignina (Makkar 2003b). Wambui et al. (2006), al evaluar la composición química de Tithonia diversifolia, encontraron valores para los fenoles totales y taninos totales de 10.6 y 5.6 g/kg MS, respectivamente. Estos resultados son similares a los obtenidos en este estudio durante el periodo lluvioso.

Miller y Ehlke (1996) y McMahon et al. (2000), al estudiar la concentración de los taninos condensados argumentaron que, este compuesto está controlado, primariamente, por los factores genéticos y, en segundo término, por las variaciones ambientales. En general, su concentración aumentó con la madurez y está asociada al incremento de lignina en los tejidos, lo que puede causar la disminución de la degradabilidad del forraje, cuando alcanzan altos valores. En leguminosas forrajeras se han informado que del total de taninos condensados el 90 % son taninos ligados totales, y aproximadamente 70 % están vinculados a la proteína, ya que, a mayor concentración de los taninos condensados totales, mayor será la cantidad de estos acoplados a las proteínas, debido a la afinidad que tienen por este nutriente (Jackson et al. 1996) y lo relacionaron también con la reducción de la degradabilidad de la pared celular. Las diferencias que presentaron los taninos, en general, entre los períodos experimentales, en este estudio, se pueden atribuir a las variaciones de las condiciones medioambientales, a la nutrición de la planta y a las probables reacciones de los taninos con otros compuestos presentes, entre otros factores.

Los taninos hidrolizables pueden causar hemorragias gástricas y daños en los riñones, pero los taninos condensados están relacionados con la probable mejor digestión de las proteínas en los rumiantes y los pueden proteger contra la helmintiasis (Makkar 2003b). Chew et al. (2011) señalaron las características antioxidantes y bactericidas, entre otras, . Además, Makkar et al. (2007) informaron que los metabolitos secundarios han despertado el interés en alimentos para consumo humano, debido a su potencial para prevenir cáncer, desórdenes circulatorios e infecciones virales, antioxidantes y efectos antibacterias, antivirus y antiparásitos, entre otras propiedades. Sin embargo, sus mecanismos de acción no están totalmente establecidos. Por esto, sería importante estudiar estos elementos en las plantas utilizadas en Cuba para la nutrición animal y la salud humana.

Conclusiones

Se establecieron ecuaciones de regresiones que explican la estrecha relación de la edad con el rendimiento, composición química, metabolitos secundarios y la degradabilidad de la materia seca en ambos períodos estacionales.

Los valores de los compuestos fenólicos están por debajo de los reportados en la fracción comestible de algunas leguminosas de los sistemas de producción en el trópico, lo que demuestra la calidad de esta especie para ser utilizada en la alimentación animal.

Se precisa de futuras investigaciones que permitan explicar el comportamiento de algunos compuestos fenólicos en el período lluvioso, así como la relación de estos compuestos con la degradabilidad de la materia seca. Además, ampliar el campo de investigación hacia otros aspectos del manejo y la Fisiología de la planta, así como de otros aspectos relacionados con los valores máximos permisibles en la dieta del animal sin que se manifiesten efectos negativos en la producción de leche y carne, y su salud.

Agradecimientos

Esta Investigación se llevó a cabo gracias a la colaboración del PhD. Secundino López Puente del Departamento de Producción Animal de la Universidad de León, Estación Agrícola Experimental, CSIC de León y a la Agencia Española de Cooperación Internacional por el financiamiento de una beca (MAEC- AECID) para la estancia de investigación.

REFERENCIAS

Ankom Technology (2000). Procedures for fiber and in vitro analysis. Available: Available: http://www.ankom.com . [Consulted: November 16, 2004] [ Links ]

AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 17 th Ed. Ass. Off. Anal. Chem. Washington, D.C. USA. 2:777-778. [ Links ]

Chew, Y., Chan, E., Tan, P., Lim, Y., Stanslas, J. & Goh, J. 2011. Assessment of phytochemical content, polyphenolic composition, antioxidant and antibacterial activities of Leguminosae medical plants in Peninsular Malaysia. Available: Available: http://www.biomedcentral.com/14726882/11/12 . [Consulted:12/12/2017]. [ Links ]

Del Pozo, P. P., Herrera, R. S. & Blanco, F. 2008. Bases fisiológicas del manejo de los pastos. In: Andrés Voisin. Experiencia y aplicación de su obra en Cuba Parte IV. Dinámica del pastizal. Ed. M. Milera, Matanzas, Cuba. p 371. [ Links ]

Gallego-Castro, L.A., Mahecha-Ledesma, L. & Angulo-Arizala, J. 2017. Calidad nutricional de Tithonia diversifolia Hemsl. A gray bajo tres sistemas de siembra en el trópico alto. Agronomía Mesoamericana. 28(1): 213-222. DOI:10.15517/am.v28i1.21671, ISSN 2215-3608. [ Links ]

García, D.E., Wencomo, H.B., González, M.E., Medina, M.G., Cova, L.J. & Spengler, I. 2008. Evaluación de diecinueve ecotipos de Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit basada en la calidad nutritiva del forraje. Zootecnia Tropical. 26(1) 1-10. [ Links ]

Goering, M.K. & P.J. Van Soest. 1970. Forage Fiber Analysis (apparatus, reagents, procedures and some applications). Agricultural Handbook No. 379, USDA, Washington DC. [ Links ]

Gómez-Gurrola, A., Del Sol-García, G., Sanginés-García, L., Loya-Olguín, L., Benítez-Meza, A. & Hernández-Ballesteros, A. 2017. Rendimiento en canal de corderos de pelo, alimentados con diferentes proporciones de Tithonia diversifolia y Pennisetum spp. Abanico Veterinario. 7(2): 34-42. DOI: http://dx.doi.org/10.21929/abavet2017.72.3, ISSN 2448-6132. [ Links ]

Guerra, C. W., Cabrera, A. & Fernández, L. 2003. Criteria for the selection of statistical models in scientific research. Cuban J. Agric. Sci. 37(1): 3-10, ISSN: 2079-3480. [ Links ]

Gutiérrez, D., Borjas-Rojas, E., Rodríguez-Hernández, R., Rodríguez, Z., Stuart, R. & Sarduy, L. 2015. Evaluación de la composición química y degradabilidad ruminal in situ de ensilaje mixto con Pennisetum purpureum cv Cuba CT-169: Moringa oleifera Avances en Investigación Agropecuaria. 19(3): 7-16, ISSN: 0188-7890. [ Links ]

Hernández, A., Pérez, J.M. & Boch, O. 1999. Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba. Instituto de Suelos. AGRINFOR-MINAG, Cuba.p.64. [ Links ]

Herrera, R.S. 2005. Aspectos fisiológicos del crecimiento de los pastos. In: Manual de Pastos y Forrajes. Eds. Idalmis Rodríguez y R.S. Herrera. EDICA, La Habana. CR-ROM. p. 1-103. [ Links ]

Herrera, R.S. & Ramos, N. 2015. Factores que influyen en la producción de biomasa y calidad. In: Producción de biomasa de variedades y clones de Pennisetum purpureum para la ganadería. Ed. R.S. Herrera, EDICA, Mayabeque, Cuba. p. 87-131. [ Links ]

Herrera, R.S., Verdecia, D.M., Ramírez, J. L., García, M. & Cruz, A. M. 2017b. Secondary metabolites of Leucaena leucocephala. Their relationship with some climate elements, different expressions of digestibility and primary metabolites. Cuban J. Agric. Sci . 51(1): 107-116. ISSN: 2079-3480. [ Links ]

Herrera, R.S., Verdecia, D.M., Ramírez, J.L, García, M. & Cruz, A.M. 2017a. Relation between some climatic factors and the chemical composition of Tithonia diversifolia. Cuban J. Agric. Sci . 51(2):271- 279. ISSN: 2079-3480. [ Links ]

Holguín-Castaño, V., Ortíz-Grisalez, S., Velasco-Navia, A. & Mora-Delgado, J. R. 2015. Evaluación multicriterio de 44 introducciones de Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray en Candelaria, Valle del Cauca. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. 62(2): 57-72, ISSN: 2357-3813. [ Links ]

Jackson, F., Barry, T., Lascano, C. & Palmer, B. 1996. The extractable and bound condensed tannin content of leaves for tropical tree, shrub and forage legumes. J. Sci. Food Agric. 17(2):103-110 [ Links ]

Makkar, H.P.S. 2003a. Quantification of tannins in tree and shrub foliage. A laboratory manual. Kluwer Academic Publishers, Netherlands. p 102. [ Links ]

Makkar, H.P.S. 2003b. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Ruminant Research, 49(3):241-256, ISSN: 0921-4488. [ Links ]

Makkar, H.P.S., Dawra, R.K. & Singh, B. 1988. Determination of both tannin and protein in a tannin- protein complex. J. Agric. Food Chem. 36(4):523-525. [ Links ]

Makkar, H. P. S., Sánchez, M. & Speedy, A. W. 2007. Feed supplementation blocks. (ser. FAO animal production and health paper, no. ser. 164), Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 248 p., ISBN: 978-92-5-105438-3. [ Links ]

Mauricio, R. M., Ribeiro, R. S., Silveira, S. R., Silva, P. L., Calsavara, L., Pereira, L. G. R. & Paciullo, D. S. 2014. Tithonia diversifolia for ruminant nutrition. Tropical Grasslands, 2(1): 82-84, ISSN: 2346-3775. [ Links ]

McMahon, L., McAllister, T., Berg, B., Majak, W., Achanrya, S. & Popp, J. 2000. A review of the effects of forage condensed tannins on ruminal fermentation and bloat in grazing cattle. Can. J. Plant Sci. 80(4):469-485. [ Links ]

Mejía-Díaz, E., Mahecha-Ledesma, L. & Angulo-Arizala, J. 2017. Tithonia diversifolia: specie for grazing in silvopastoral systems and methods for estimating consumption. Mesoamerican Agronomy, 28(1): 289-302, ISSN: 2215-3608. [ Links ]

Meza, G. A., Loor, N. J., Sánchez, A. R., Avellaneda, J. H., Meza, C. J., Vera, D. F., Cabanilla, M. G., Liuba, G. A., Meza, J. S., Meza, F. F., Ramírez, M. A., Moncayo, O. F., Cadena, D.L., Villamar, R.O., Díaz, E., Rizzo, L.M., Rodríguez, J. M. & López, F. X. 2014. Inclusión de harinas de follajes arbóreos y arbustivos tropicales (Morus alba, Erythrina poeppigiana, Tithonia diversifolia, Hibiscus rosa-sinensis) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus Linnaeus) Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia . 61(3): 258-269, ISSN: 0120-2952. [ Links ]

Miller, P. & Ehlke, N. 1996. Condensed tannins in birdsfoot trefoil: genetic relationships with forage yield and quality in NC-83 germplasm. Euphytica. 92 (2): 383-391. [ Links ]

Ortiz-González, A., Morales-Luna, K.A., Vásquez-Torres, W. & Gutiérrez-Espinosa, M.C. 2014. Digestibilidad aparente de Tithonia diversifolia, Gliricidia sepium y Cratylia argentea en juveniles de Piaractus brachypomus, Cuvier 1818. Orinoquia Suplemento. 18(2): 2014-219. [ Links ]

Porter, L., Hrstich, L. & Chan, B. 1986. The conversion of procyanidins and prodelphinidins to cianidin and delphidin. Phychem. 25(2):223-230. [ Links ]

Ramírez, J.L. 2010. Rendimiento y valor nutritivo decinco gramíneas en el Valle del Cauto.PhD Thesis. Universidad de Granma, Cuba [ Links ]

Ríos C.I. 1999. Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray, una planta con potencial para la producción sostenible en el trópico. In: Sánchez M.D. y M. Rosales (Eds.) Agroforestería para la Producción Animal en América Latina. Estudio FAO Producción y Sanidad Animal N° 143. FAO, Roma. Italia. pp. 311-325. [ Links ]

Rodríguez, I. 2017. Potencialidades de Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray en la alimentación animal. Livestock Research for Rural Development. 29(4): 1-25. [ Links ]

Rodríguez, L., Larduet, R., Martínez, R.O., Torres, V., Herrera, M., Medina,Y. & Noda, A. C. 2013. Modelación de la dinámica de acumulación de biomasa enPennisetum purpureum vc. king grass en el occidente de Cuba. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 47(2): 119-124, ISSN: 2079-3480. [ Links ]

Romero, A. & Leyva, A. 2014. La biomasa de los cultivos en el agroecosistema. Sus beneficios agroecológicos. Cultivos Tropicales. 35(1): 11-20, ISSN: 1819-4087. [ Links ]

Ruiz, E., Febles, G., Galindo, J., Savón, L., Chongo, B., Torres, V., Cino, D., Alonso, J., Martínez, Y., Gutiérrez, D., Crespo, G., Mora, L. M., Scull, I., La O, O., González, J., Lok, S., González, N. & Zanora, A. 2014. Tithonia diversifolia, its possibilities in cattle rearing systems. Cuban J.Agric. Sci. 48(1): 79-82, ISSN: 2079-3480. [ Links ]

Ruiz, T. E., Febles, G., Torres, V., González, J., Chang, G., Sarduy, L. & Díaz, H. 2010. Evaluación de materiales recolectados de Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray en la zona centro-occidental de Cuba. Revista Cubana de Ciencia Agrícola . 44(3): 291-296, ISSN: 2079-3480 [ Links ]

Ruiz, T.E., Torres, V., Febles, G., Díaz, H. & González, J.2012a.Use of modeling to study the growth of the plant material 23 of Tithonia diversifolia. Cuban J. Agric. Sci .46(1): 23-29. ISSN: 2079-3480 [ Links ]

Ruiz, T.E., Torres, V., Febles, G., Díaz, H., Sarduy, L. & González, J.2012b. Use of modeling for studying the growth of Tithonia diversifolia collection 10. Cuban J. Agric. Sci . 46(3): 237-242, ISSN: 2079-3480. [ Links ]

Valenciaga, D., Herrera, R.S., Oliveira Simoes, E., Chongo, B. & Torres, V. 2009. Monomeric composition of the lignin from Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 and its variation with regrowth age. Cuban J. Agric. Sci . 43(3):305-310. ISSN: 2079-3480 [ Links ]

Verdecia, D.M. 2015. Composición química y metabolitos secundarios en seis variedades de árboles, arbustos y leguminosas volubles en el Valle del Cauto. Ph.D. Thesis, Universidad de Granma, Granma, Cuba. [ Links ]

Verdecia, D.M., Herrera, R.S., Ramírez, J.L., Leonard,I., Bodas, R,. Prieto,N., Andrés, S., Giráldez, F.J., González, J.S., Arceo,Y., Paumier, M., Alvarez,Y. & López, S. 2014. Effect of re-growth age in the content of secondary metabolites from Neonotonia wightii in the Valle del Cauto, Cuba. Cuban J. gric. Sci. 48(2): 149-154. [ Links ]

Visauta, B. 1998. SPSS para Window. Estadística multivariada. Vol. II. McGraw-Hill/Interamericana de España. Sav. p.358. [ Links ]

Wambui, C., Abdulrazak, S. & Noordin, Q. 2006. The effect of supplementing urea treated maize stover with Tithonia, Calliandra and Sesbania to growing goats.Livestock Research for Rural Development . 18(2): 1-12. [ Links ]

Recibido: 12 de Septiembre de 2018; Aprobado: 27 de Septiembre de 2018

texto en

texto en