Introducción

La publicación de los resultados científicos que logran los estudiantes de doctorado en sus investigaciones forma parte del contenido y de los requisitos de graduación de los programas de formación de postgrado de este nivel, en su multivariedad de experiencias, en el contexto internacional. Como apuntan Carrasco-Altamirano & Kent-Serra (2011), “la actividad de investigación sólo puede decirse que se convierte en ciencia cuando sus resultados son comunicados y evaluados mediante las publicaciones. No se es científico sino en la medida en que se es autor”. (p.1229)

La forma más usual y reconocida para la comunicación y evaluación de los productos de la investigación es el artículo científico, que se define como “un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación” (Day, 2005, p.8). Como señala el propio autor, una enunciación precisa de “artículo científico” exige, a su vez, definir “el mecanismo que le da origen, o sea, la publicación válida”. (Day, 2005, p.8). Una publicación válida o primaria “es a) la primera publicación de los resultados de una investigación original, b) en una forma tal que los colegas del autor puedan repetir los experimentos y verificar las conclusiones, y c) en una revista u otra fuente documental fácilmente asequible dentro de la comunidad científica…”, que utiliza el arbitraje. (Day, 2005, p.10)

También es muy usado y de gran utilidad el artículo de revisión, cuyo objeto es “resumir, analizar, evaluar o sintetizar información ya publicada (informes de investigación en revistas primarias)... No hay que suponer, sin embargo, que dichas revisiones no contienen nada nuevo. De los mejores artículos de revisión surgen nuevas síntesis, nuevas ideas y teorías, e incluso nuevos paradigmas”. (Day, 2005, p.13)

En la experiencia internacional de la formación doctoral, tanto los artículos científicos (originales) como los de revisión son empleados para publicar los resultados científicos que alcanzan los doctorandos.

Como contenido de los programas doctorales, en los que la formación investigativa tiene la mayor relevancia, la publicación de los resultados científicos se enfila, entre otros objetivos, a:

La socialización, el intercambio y el debate científico de los aportes alcanzados en las investigaciones que realizan, que pasan a conformarse “en base referencial indispensable para otros investigadores”. (Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos, 2020)

La validación y reconocimiento de la originalidad, pertinencia, relevancia y rigurosidad de dichos aportes por la comunidad científica, a partir de la evaluación (arbitraje) a que estos son sometidos por los órganos editoriales de revistas científicas especializadas y otros medios reconocidos, en el campo del saber, para la comunicación y socialización de resultados de la actividad científica.

Al respecto, Orozco (2016), reconoce la publicación de artículos como vía para la legitimación del trabajo investigativo que se desarrolla en la formación doctoral e insta a la búsqueda de alternativas, en particular la colaboración científica, “para mejorar la capacidad de generar publicaciones que certifiquen la calidad del trabajo para ser verdaderos doctores”. (p. 133)

Por su parte, Fernández-Fastuca (2019), que alude a la socialización como “la promoción del acceso a la cultura académica y enculturación en la comunidad científica disciplinar”, e “implica la formación del tesista como investigador” (p.205), plantea que para incitar a dicho acceso es necesaria su participación en la realización de actividades auténticas como la publicación en revistas. Ello posibilita que el investigador en formación adquiera mayor autonomía, control y responsabilidad para participar conscientemente en una comunidad académica.

En la misma dirección, Arias-Rivera (2020), señala que “hay que publicar resultados y participar en congresos para que se reconozcan los aportes”, llamando a que dichas publicaciones se materialicen en revistas de alto impacto.

Fernández-Fastuca (2018), en un trabajo anterior, considera la publicación como “objeto y ocasión de aprendizaje” en el proceso de formación doctoral, en tanto su realización exige de los doctorandos “adquirir las competencias necesarias para ello” (p.199). Precisa al respecto: “El objeto central del aprendizaje de la publicación son los ámbitos y medios de publicación, sus características y la relevancia que cada uno de ellos tiene para la continuidad de la carrera académica” (p. 203).

Según Lave (2001), como se citó en Fernández-Fastuca (2018), la publicación se “puede entender como un proceso de aprendizaje como participación, en el cual la intervención en las actividades cotidianas de la tarea investigativa provee un contexto que permite un proceso de aprendizaje”. (p. 200)

Numerosas investigaciones han confirmado las aseveraciones antes expuestas; así como la trascendencia de las publicaciones en la formación investigativa de los doctorandos. Un estudio diagnóstico realizado por Carrera, Madrigal & Lara (2017), en el Estado de Chihuahua, México, identificó las publicaciones conjuntas como un elemento indispensable en el proceso formativo y reconoció la necesidad de favorecerlo, jerarquizándolo entre las actividades de mayor impacto en la heteroformación.

Las publicaciones que realizan los doctorandos durante su proceso formativo se consideran entre los indicadores relevantes para valorar la calidad de la formación doctoral. Al respecto, en las concepciones de evaluación de la calidad de los programas de doctorado y en otros estudios realizados con ese propósito (Ortiz, et al., 2010; Oviedo, 2016) se consideran indicadores cienciométricos referidos a: el número de publicaciones realizadas, las bases de datos en que se indexan las revistas en las que estas se hacen, el número de citas que han tenido los artículos publicados, el índice de visibilidad de los artículos publicados, entre otros.

Garcés & Santoya (2013), que basan su consideración en otros estudios importantes (Mussi-Lechuga et ál. 2011 y Buela- Casal et ál. 2011), afirman al respecto “que el nivel de producción intelectual de los doctorandos en estas prestigiosas bases de datos es determinante para evaluar la calidad de un programa de doctorado, tanto internamente como para los gobiernos, que esperan de estos una incidencia y visibilidad nacional e internacional”. (p. 291)

Oviedo (2016), realizó un estudio comparado dirigido a evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la formación doctoral en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Brasil y Argentina, considerando como indicadores de resultado “la producción de artículos científicos en revistas internacionales con referato y la participación en patentes de invención” (p.66). En tal sentido, utilizó como indicador las publicaciones en SCI “que permite medir el factor de impacto de los textos citados en revistas indexadas que se encuentran en la base documental del Science Citation Index (SCI)” (p.66).

En el caso de Cuba, constituyen antecedentes importantes de estudios que valoran la calidad de la formación tomando como referente las publicaciones, los realizados por Ortiz, et al. (2010); y Ortiz (2019). En el primero, dirigido a evaluar la calidad de las tesis doctorales en Ciencias Pedagógicas, se consideraron varios indicadores cienciométricos y tuvo, entre sus hallazgos principales, el bajo número de artículos publicados en revistas arbitradas de gran visibilidad, reconocidas oficialmente y alojadas en bases de datos de prestigio internacional. Los datos obtenidos mostraron que de 74 tesis doctorales de esa especialidad defendidas en la provincia de Holguín entre 1988 y 2008, seleccionadas aleatoriamente de un universo de 107, sólo en 14 casos (19%) se realizaron una o dos publicaciones y en 2 (3%) tres o cuatro. Del 78% de las tesis (58) no se publicaron artículos en revistas con las características señaladas (Ortiz, et al., 2010).

Entre las conclusiones a que arribaron, los autores destacaron la falta de tradición en la aplicación de indicadores cienciométricos para la evaluación del impacto científico de las tesis doctorales en las ciencias sociales, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las ciencias naturales y exactas (Ortiz, et al., 2010), en lo que coinciden con otros investigadores como Fernández-Fastuca (2018).

El estudio sobre la calidad de la formación doctoral en ciencias pedagógicas de Ortiz (2019), también desarrollado en la Universidad de Holguín, enumeró un conjunto de deficiencias académicas relacionadas con, entre otros elementos: la construcción de los marcos teórico-referenciales de las investigaciones, la gestión de la información científica, el manejo de la bibliografía, la pobre utilización de literatura científica escrita en un idioma extranjero y la redacción en el estilo científico; que impactan negativamente, de un modo directo, en la calidad de las publicaciones que deben desarrollarse como requisito previo a la defensa de las tesis doctorales. Entre sus recomendaciones, se propone evaluar “mediante estudios longitudinales a través de estudios de caso, el desarrollo profesional de los doctores egresados”, considerando entre las variables a estudiar “el logro de nuevas publicaciones en revistas científicas con alta visibilidad”, así como la publicación de libros y monografías (Ortiz, 2019, p. 50).

Históricamente, en el caso de Cuba, los documentos normativos de mayor jerarquía referidos al sistema para la obtención de grados científicos han creado un marco legal para el establecimiento de la publicación previa por los doctorandos de los resultados científicos que obtienen en sus investigaciones doctorales, como un requisito inexcusable para su graduación.

Al respecto, al amparo del Decreto Ley no. 133 de 8 de mayo de 1992 (Cuba. Consejo de Estado, 1992), se estableció: “Se harán publicaciones previas del contenido esencial de la tesis de doctor de ciencias de determinada especialidad (dos como mínimo), antes de su defensa” (Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos, 2005). En el documento de referencia se dejó explícito que estas publicaciones consistirían en artículos y qué se consideraría como “artículos publicados”, tomando en cuenta las particularidades de las distintas ramas de la ciencia representadas en la gama de especialidades para la obtención del grado científico, establecida en el citado Decreto Ley.

Tras un análisis de la calidad de las publicaciones de los estudiantes de doctorado, como requisito previo para su graduación, la CNGC de la República de Cuba reconoció, en 2012, que tal requisito estaba expresado de forma muy general en la normativa vigente desde 2005, por lo que “su cumplimiento se comportó en dependencia de las consideraciones de las comisiones de grados científicos, tribunales, tutores y aspirantes”. (Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos, 2012)

En los años 2011 y 2012, como parte del perfeccionamiento del sistema nacional de grados científicos, vieron la luz dos documentos normativos promulgados por la Comisión Nacional de Grados Científicos., luego de las cuales se comenzó a revertir tal situación. Al respecto, se precisaron pautas de carácter general sobre las publicaciones previas que deben realizar los doctorandos y otras más específicas para las distintas especialidades de obtención del grado científico.

El primer documento, emitido el 1º de septiembre de 2011, “estableció una relación de revistas aceptadas por especialidad como requisito de publicaciones para las defensas de las tesis de Doctor en Ciencias de determinada especialidad. Este listado no fue exhaustivo ni aparecían todas las especialidades, pero se emitió con la intención de que posteriormente fuera enriquecido y completado con propuestas de las instituciones y tribunales correspondientes”. (Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos, 2012)

Ante la necesidad de “contar con un instrumento más coherente para la orientación de instituciones, tribunales, tutores y aspirantes para el cumplimiento del requisito de publicaciones”, en diciembre de 2012 se estableció una nueva normativa , que posibilitó “la estandarización de los criterios de aceptación basado en publicaciones pertenecientes a bases de datos (BD) indexadas reconocidas internacional y nacionalmente” y la particularización de “algunas publicaciones específicas en los casos necesarios”. (Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos, 2012)

En función de alcanzar tal coherencia, se tomaron como base los cuatro grupos de clasificación establecidos en 2011 por la Dirección de Ciencia y Técnica (DCT) del Ministerio de Educación Superior (MES). En el caso de las especialidades de Ciencias Pedagógicas, Ciencias de la Educación y Ciencias de las Cultura Física (que se atendían desde la otrora Sección de Ciencias Pedagógicas de la Comisión Nacional de Grados Científicos) se consideraron, por grupos, las siguientes bases de datos y revistas específicas:

Grupo I: Revistas referenciadas en Web of Science (WoS) y Scopus.

Grupo II: Revistas referenciadas en Pascal y SciELO.

Grupo III: Revistas referenciadas en ISOC, CLASE y DOAJ .

Grupo IV: Revistas cubanas y extranjeras de Ciencias Pedagógicas o de otras ciencias que en su perfil admitan artículos de carácter pedagógico certificadas por el CITMA (en al caso de Cuba) o acreditadas en sus respectivos países. (Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos, 2012).

Además de la ratificación del requisito de dos publicaciones previas a la defensa de la tesis y la precisión de criterios por especialidades sobre ellas, esa normativa precisó cuestiones relacionadas con: a) el estado de la publicación al momento de la defensa (publicadas efectivamente o aceptadas por la editorial correspondiente), b) la posibilidad del aspirante de participar como autor o coautor de la publicación, c) el modo en que debe expresarse la evidencia de las publicaciones en los expedientes de los aspirantes que se presentan para las defensas y, d) la responsabilidad de los diferentes órganos involucrados en el proceso (comisiones de grado, comités de doctorado, tribunales), en el control y acreditación de las publicaciones realizadas.

Más recientemente, la Resolución No. 3/2020 del Presidente de la Comisión Nacional de Grados Científicos, ratificó en su artículo 19 (inciso c), como requisito obligatorio a cumplir por el doctorando para alcanzar el grado de doctor en determinada área del conocimiento, la “realización de dos publicaciones científicas, como mínimo, de los resultados esenciales de la investigación científica del tema de doctorado durante la formación doctoral de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1/2020 del Presidente de la Comisión”. (Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos, 2020b)

La Resolución No. 1/2020, antes citada, actualizó la normativa referida a ese requisito con el propósito de “elevar la calidad de las publicaciones de los resultados de las investigaciones científicas vinculadas a los doctorados” dada su repercusión “en la formación del doctorando” y en “los estándares de calidad del programa de doctorado”. (Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos, 2020a)

La nueva norma, que comenzará a cumplirse con los doctorandos que realicen sus predefensas a partir de julio de 2021, instituye nuevas exigencias para considerar válido el cumplimiento del requisito aludido. Entre ellas se destacan:

Que al menos una de las dos publicaciones exigidas se realice en un medio (revista, anales de congreso o libro) que esté registrado o indexado en alguno de los sistemas de indización y resumen regionales e internacionales admitidos en la nueva norma, con evaluación de máximo para el área del conocimiento correspondiente .

Que ambas publicaciones estén aceptadas por el medio en que se dará a conocer antes de la predefensa de la tesis; y que una de ellas, como mínimo, ya se haya hecho efectiva previo a la defensa de la tesis.

Que solo se admite una publicación (como publicada o aceptada a publicar) en un medio (revista, anales de congreso o libro) perteneciente a alguna editorial de la institución autorizada responsable del programa de doctorado en que se formó el doctorando o de su centro de procedencia.

De otra parte, la normativa cubana que establece el Subsistema de Evaluación y Acreditación de Programas de Doctorado de la República de Cuba (SEA-Dr.), como componente del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), considera también a las publicaciones que realizan los doctorandos y egresados de los programas doctorales en su patrón de calidad, y entre los indicadores y criterios para valorar su alcance. Al respecto, entre los criterios de evaluación incluye la orientación que se ofrece a los doctorandos acerca de las publicaciones que deben realizar durante el proceso de formación y las publicaciones científicas vinculadas con sus investigaciones doctorales que realizan los doctores egresados en los últimos cinco años (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2019).

La calidad de las publicaciones que previo a la defensa de sus tesis realizan los doctorandos de ciencias pedagógicas, sigue aun siendo en Cuba, como en otros contextos, una cuestión pendiente a resolver. En ocasión de celebrarse el XL Aniversario de la Comisión Nacional de Grados Científicos (mayo de 2017), el Ministro de Educación Superior convocó a un cambio cualitativo en la formación de doctores en esta área de conocimiento, que debe reflejarse en “buenas publicaciones…”; así como a “continuar elevando… el rigor en cuanto a las publicaciones en todos los campos de la ciencia, especialmente en las ciencias sociales, humanísticas, pedagógicas y económicas, sin desconocer las especificidades de cada una”. (Saborido, 2018, p. 12)

En este artículo se presenta la metodología seguida y los resultados de un estudio que tuvo como objetivo: caracterizar las publicaciones previas realizadas por una muestra de doctores egresados de Ciencias Pedagógicas, entre 2016 y 2019, en programas que desarrollan cinco universidades de la región oriental del país, a partir de considerar la normativa vigente en Cuba al momento de su realización (Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos, 2012) y otros elementos que se entendieron de interés. Ello permitió precisar hasta dónde se ha avanzado y qué insuficiencias aún persisten en el comportamiento de este requisito que, como reconocen Fernández-Fastuca (2018), y otros autores, constituye además “objeto y ocasión de aprendizaje” en el proceso de formación doctoral. Asimismo el trabajo plantea recomendaciones que pueden coadyuvar a la mejora cualitativa que se espera.

Materiales y métodos

En función de la caracterización de las publicaciones de los resultados investigativos de doctores recién egresados de Ciencias Pedagógicas que se expone en este artículo, se tuvieron en cuenta elementos de trascendencia que responden a preguntas relacionadas con la cuantía de las publicaciones previas realizadas que avalan el cumplimiento de este requisito, el dónde, el cuándo y el qué se publicó. En consecuencia, se definieron como indicadores:

Cantidad de publicaciones previas del contenido de la tesis que efectuó el egresado.

Revistas en que se realizaron las publicaciones, tomando en cuenta: a) el grupo de la clasificación de la DCT del MES en que se ubican (de acuerdo a las bases de datos de mayor visibilidad en que están indexadas, aceptada en la normativa de la Comisión Nacional de Grados Científicos de diciembre 2012); b) la condición de revista nacional o extranjera; c) la pertenencia de las revistas donde se realizaron las publicaciones a la institución autorizada formadora; d) la frecuencia de publicaciones en una misma revista.

Momento del proceso de la formación doctoral en que se realizaron las publicaciones. Se refiere a los años de la formación en que se concretaron las publicaciones, considerando que dicho proceso debe abarcar, por lo regular, entre uno y cuatro años.

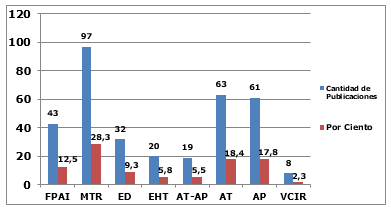

Contenido de las publicaciones. Alude al resultado o elemento específico relacionado con la investigación que se socializa en los artículos, como pueden ser: a) la fundamentación de su pertinencia, actualidad o importancia (FPAI); b) el marco teórico referencial (MTR); c) el estudio diagnóstico sobre el objeto-campo de la investigación (ED); d) el estudio histórico-tendencial del objeto-campo de la investigación (EHT; e) los aportes de la investigación (teórico y/o práctico) (AT) (AP) (AP-AT) y; f) la valoración científica y/o el impacto de los resultados de la investigación (VCIR).

Para la realización del estudio se consideró como población a los 140 doctores defendidos exitosamente ante el Tribunal Permanente de Ciencias Pedagógicas, radicado en la Universidad de Holguín, entre julio de 2016 y febrero de 2019 , formados en cinco instituciones autorizadas para esta especialidad, ubicadas en la región oriental del país: las universidades de Camagüey (UC), Las Tunas (ULT), Holguín (UHo), Granma (UDG) y Oriente (UO). La muestra seleccionada intencionalmente, que se expone en la Tabla 1, incluyó 110 egresados de esas instituciones que representan el 78,6% de la población señalada.

Tabla 1 - Población y muestra del estudio.

| Institución Autorizada | 2016 | 2017 | 2018 | Total | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| P | M | % | P | M | % | P | M | % | P | M | % | |

| UC | 9 | 9 | 100 | 8 | 8 | 100 | 33 | 27 | 81,8 | 50 | 44 | 88,0 |

| ULT | 7 | 7 | 100 | 6 | 3 | 50,0 | 4 | 4 | 100 | 17 | 14 | 82,4 |

| UHo | 18 | 13 | 72,2 | 22 | 13 | 59,1 | 12 | 9 | 75,0 | 52 | 35 | 67,3 |

| UDG | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | 10 | 10 | 100 |

| UO | 11 | 7 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 63,6 |

| Total | 49 | 40 | 81,6 | 42 | 30 | 71,4 | 47 | 40 | 85,1 | 140 | 110 | 78,6 |

La información que permitió cumplimentar el propósito del estudio se obtuvo a partir de la utilización de métodos teóricos y empíricos. Para la recopilación de los datos fue fundamental el análisis de documentos (tesis doctorales, resúmenes de tesis, expedientes de aspirantes, artículos publicados). Asimismo, se accedió a portales de numerosas revistas a los fines de revisar las bases de datos en que se encontraban indexadas al momento del estudio, que fue la referencia que se tomó para ubicarlas en uno u otro grupo de la clasificación establecida por la DCT del MES.

El procesamiento de los datos acopiados que posibilitó la caracterización del objeto de estudio y las conclusiones a las que se arribó, recogidos en una base de datos soportada en EXCEL, se hizo posible con el empleo del análisis de contenido (asociado el análisis documental) en la revisión de artículos (en especial de sus resúmenes) para precisar el contenido socializado en ellos. En función de la obtención de los resultados que se exponen fueron decisivos los métodos teóricos de análisis síntesis, inducción-deducción y abstracción-concreción. Asimismo, se emplearon técnicas y procedimientos de la estadística descriptiva.

Resultados y discusión

Los resultados del estudio se presentan a partir de los cuatro indicadores considerados.

1) Cantidad de publicaciones previas del contenido de la tesis que efectuó el egresado

De los 110 egresados que conforman la muestra, 55 (50%) publicaron dos artículos y cumplieron con ello el requisito de publicación establecido en la normativa de la Comisión Nacional de Grados Científicos, una cifra similar (55) sobrecumplió la cantidad de artículos exigida, que en dos casos llegó a ser de 10. La Tabla 2 ilustra el comportamiento de este indicador.

El sobrecumplimiento del requisito tuvo el más alto comportamiento en la UDG (100%) y la UO (57,1%). En la UC, la ULT y la UHo lo sobrepasaron el 45,5%, 42,9% y 28,6% de los doctores egresados, respectivamente, como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2 - Cantidad de publicaciones previas realizadas por los doctores egresados.

| Inst. | Muestra | Artículos publicados | Publicó más de 2 artículos | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||

| UC | T | 44 | 24 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 20 |

| % | 100 | 54,5 | 20,5 | 9,1 | 4,5 | 4,5 | 2,3 | - | - | 4,5 | 45,5 | |

| ULT | T | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 |

| % | 100 | 28,6 | 28,6 | 21,4 | 14,3 | 7,1 | - | 42,9 | ||||

| UHo | T | 35 | 25 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |

| % | 100 | 71,4 | 25,7 | 2,9 | 28,6 | |||||||

| UDG | T | 10 | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |

| % | 100 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | ||||||

| UO | T | 7 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | |

| % | 100 | 28,5 | 42,9 | 14,3 | 14,3 | 57,0 | ||||||

| Total | T | 110 | 55 | 26 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55 |

| % | 100 | 50,0 | 23,6 | 13,6 | 3,6 | 3,6 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 50,0 | |

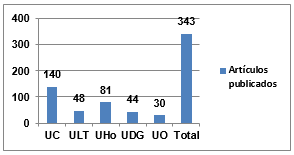

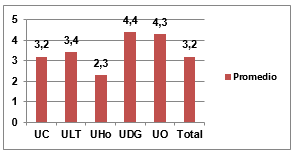

Los sujetos que se tomaron como muestra publicaron un total general de 343 artículos, para un promedio de 3,1. Por universidades, en orden descendente, el promedio fue el siguiente: UDG (4,4); UO (4,3) ULT (3,4), UC (3,2) y UHo (2,3) (Fig.1 y 2).

2) Revistas en que se realizaron las publicaciones.

De los 343 artículos, 14 (4,1%) se publicaron en revistas clasificadas en el grupo I, 67 (19,5%) en revistas del grupo II, 245 (71,4%) en revistas del grupo III y 17 (5,0%) en revistas del grupo IV. Específicamente, las que se ubicaron en los grupos I y II (81) representan un 23,6%. Ver Tabla 3.

De acuerdo con las muestras seleccionadas, son destacables los promedios de artículos publicados en el grupo II por los egresados de la UC (1,27) y los obtenidos en el grupo III por UDG (3,9), UO (3,7) y ULT (3,1) (Tabla 3).

Entre 2013 y 2019 se publicaron 318 (92,7%) del total de artículos. Los años 2015 y 2016 fueron los de mayor producción con 84 y 77 artículos, respectivamente, que constituyen el 46,9% del total.

Tabla 3 - Artículos publicados por grupos (Clasificación MES).

| Institu ciones | Muestra | Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | Total | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Art. | Prom | Art. | Prom | Art. | Prom | Art. | Prom | Art. | Prom | ||

| UC | 44 | 8 | 0,18 | 56 | 1,27 | 68 | 1,55 | 8 | 0,18 | 140 | 3,2 |

| ULT | 14 | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | 44 | 3,14 | 1 | 0,07 | 48 | 3,4 |

| UHo | 35 | 3 | 0,09 | 6 | 0,17 | 68 | 1,94 | 4 | 0,11 | 81 | 2,3 |

| UDG | 10 | 2 | 0,20 | 1 | 0,10 | 39 | 3,90 | 2 | 0,20 | 44 | 4,4 |

| UO | 7 | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 | 26 | 3,71 | 2 | 0,29 | 30 | 4,3 |

| Total | 110 | 14 | 0,13 | 67 | 0,61 | 245 | 2,23 | 17 | 0,15 | 343 | 3,1 |

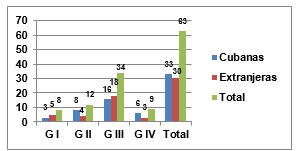

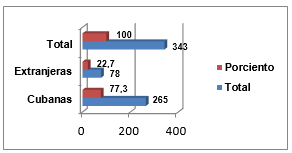

Los egresados publicaron sus artículos en 63 revistas: 33 cubanas (52,4%) y 30 extranjeras (47,6%). En la Figura 3 se refleja su clasificación según los grupos de la clasificación del MES. Las revistas foráneas se editan en 11 países: Angola (1), Argentina (2), Chile (2), Colombia (2), Costa Rica (1), Ecuador (9), España (6), Lituania (1), México (4), Perú (1) y Venezuela (1). En las revistas cubanas se publicaron 265 artículos (77,3%) y en las extranjeras 78 (22,7%) (Fig. 4).

Se destaca el número de artículos publicados en tres de las 30 revistas extranjeras (todas ubicadas en el grupo III de la clasificación del MES): a) REFCALE. Revista de Formación y Calidad Educativa (Ecuador); b) Lecturas: Educación Física y Deportes: EFDeportes.com (Argentina) y c) Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo (España); con 14, 11 y 9 artículos, respectivamente, que representan el 43,6% (34 de 78) de los que se dieron a conocer en revistas foráneas.

De las 33 revistas cubanas, nueve (2 clasificadas en el grupo II y 7 en el grupo III) concentran la publicación del 84,5% (224 de 265) de los artículos que se dieron a conocer en ellas: IPLAC (ICCP, 38), Didasc@lia: Didáctica y Educación (ULT, 35), Transformación (UC, 35), Opuntia Brava (ULT, 29), Revista Electrónica Luz (UHo, 26), Revista Innovación Tecnológica (CITMA de Las Tunas, 18), Revista Roca (UDG, 17), Revista Humanidades Médicas (UCM Camagüey, 13) y Maestro y Sociedad (UO, 13). Las ocho últimas se editan en universidades u otras instituciones del oriente del país.

Con relación a la institución editora de las revistas en la que los egresados publicaron sus trabajos, se constató que el 58,2% (64) publicó 103 artículos (30% del total) en revistas de las instituciones formadoras.

Se registró, asimismo, que 19 egresados (11,3%) publicaron la totalidad de sus artículos en una misma revista: 9 (7 que publicaron dos y 2 que publicaron tres) en una revista de la institución en la que se formaron y 10 (9 que publicaron dos y 1 que publicó seis) en una misma revista de otra institución (Tabla 4).

Tabla 4 - Egresados que publicaron la totalidad o la mayoría de sus artículos en una misma revista.

| Criterios | De la Inst. Formadora | De otra institución | Total |

|---|---|---|---|

| Publicaron todos sus artículos en la misma revista | 9 8,2%) | 10 (9,1%) | 19 (17,3%) |

| Publicaron dos o más artículos en la misma revista | 15 (13,6%) | 17 (15,5%) | 32 (29,1%) |

| Total | 24 (21,8%) | 27 (24,5%) | 51 (46,4%) |

De los 55 egresados que publicaron más de dos artículos, 32 (58,2%) dieron a conocer dos o más de estos en una misma revista: 15 en una revista de la institución en que se formaron y 17 en una revista de otra institución (Tabla 4).

3) Momento del proceso de la formación doctoral en que se realizaron las publicaciones.

Tabla 5 Momento en que los egresados cumplieron el requisito de publicación.

| Momento del cumplimiento del requisito de publicación | Artículos publicados | Total | % | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 | 3 | 4 | Sub total (2+3+4) | % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||

| Cumplieron requisito en el último año de la formación | 11 | 1 | - | 12 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | 12 | 10,9 |

| Cumplieron requisito entre el último y el penúltimo año de la formación | 22 | 6 | 2 | 30 | 31,3 | 1 | - | - | - | - | - | 31 | 28,2 |

| Habían cumplido parcialmente el requisito al iniciar el penúltimo año de la formación | 17 | 10 | 5 | 32 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | 32 | 29,1 |

| Habían cumplido el requisito antes de iniciar el penúltimo año de la formación | 5 | 9 | 8 | 22 | 22,9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | 31,8 |

| Total de Egresados | 55 | 26 | 15 | 96 | 100 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 110 | 100 |

Se pudo precisar que 12 de los 110 (10,9%) de los egresados que produjeron entre dos y cuatro artículos, los publicaron en su totalidad en el año en que concluyeron su formación y otros 30 (27,3%) lo hicieron entre ese último año y el precedente. Asimismo, 32 (29,1%) iniciaron el penúltimo año de la formación con un cumplimiento parcial del requisito, es decir, en ese momento sólo tenían publicado un artículo.

La situación fue distinta en el caso de los 14 egresados que publicaron entre seis y 10 artículos. De estos, 13 habían publicado dos o más artículos al momento de iniciar el penúltimo año de la conclusión de sus tesis y tenían ya cumplido o sobrecumplido el requisito de publicaciones previas estatuido por la Comisión Nacional de Grados Científicos.

En general, se constató que sólo un 31,8% (35) de los egresados realizó sus publicaciones en los primeros dos años de la formación. En la Tabla 5 se ilustra la situación antes expuesta.

4) Contenido de las publicaciones

En cuanto al contenido de los artículos publicados (343) por los egresados (110) incluidos en la muestra, se pudo observar que el mayor número de ellos (97 para un 28,3%) tiene como contenido el marco teórico (MTR) de la investigación, el cual abarca diferentes elementos del objeto y campo, en su mayoría una parte específica de estos; le siguen los aportes teórico (AT) y práctico (AP) en 63 (18,4%) y 61 (17,8%) artículos, respectivamente, en los cuales se divulgan elementos componentes de esas contribuciones y en cerca de la mitad de ellos el aporte en su totalidad. En 19 (5,5%) de los trabajos se exponen ambos aportes (AT-AP). La fundamentación de la pertinencia, actualidad o importancia de la investigación (FPAI) está contenida en el 12,5% (43) de los artículos revisados, el estudio diagnóstico (ED) sobre el objeto-campo de la investigación en el 9,3% (32) y el estudio histórico-tendencial (EHT) de estos en el 5,8 % (20). Llama la atención que solo 8 artículos (2,3%) divulgan la valoración científica y/o el impacto de los resultados de la investigación (VCIR) que se manifiestan en la introducción de las contribuciones en la práctica (Fig. 5).

A partir de los resultados presentados se pueden precisar algunas características significativas relacionadas con las publicaciones que realizaron los doctores recién egresados de Ciencias Pedagógicas, que conformaron la muestra del estudio, y las exigencias asociadas al cumplimiento de este requisito que han de consumar previo a la defensa de sus tesis doctorales.

Constituye un hecho significativo, necesario de destacar, que la mitad de los egresados sobrecumplieron el requisito de publicar dos artículos derivados de los resultados de sus investigaciones y que, en consecuencia, con ello, el promedio de publicaciones (3,1) realizadas por ellos, como conjunto, superara en una unidad lo demandado. Estos resultados rebasan con creces los que arrojó la investigación desarrollada por Ortiz, et al. (2010), referida anteriormente, que valoró la calidad de las tesis doctorales en Ciencias Pedagógicas defendidas en la provincia de Holguín considerando indicadores cienciométricos que aluden a la calidad de las publicaciones realizadas por los egresados.

También es notorio que la amplia mayoría (más del 90%) de los artículos escritos por los recién egresados se publicaron en revistas reconocidas, catalogadas en los grupos I, II y III, según la clasificación establecida por la DCT del MES y la normativa de la Comisión Nacional de Grados Científicos (2012), entonces plenamente en vigor, lo que denota un mejoramiento significativo en la calidad de las publicaciones en este rubro. Un factor causal que ha favorecido este resultado es el progreso ostensible que se ha experimentado en el posicionamiento internacional que han logrado varias de las revistas especializadas en educación que se editan en las universidades de la región oriental y el país, algunas de las cuales han logrado indexarse en bases de datos como Scielo, Redalyc y DOAJ, entre otras importantes.

En otra dirección del análisis, aun cuando existe un balance proporcionado en cuanto al número de revistas cubanas y extranjeras en las que los egresados publicaron sus artículos, es notablemente mayoritaria la cantidad de ellos que se dio a conocer en revistas nacionales, lo que está asociado al factor causal aludido en el párrafo anterior. Ese propio factor ha conllevado, además, a que un elevado por ciento del total de los artículos publicados se concentre en un grupo minoritario (nueve) de esas revistas nacionales, de las que seis se editan en las cinco instituciones formadoras cuyos egresados conformaron la población y muestra del estudio.

Otro elemento que debe ser atendido, y hacia el que apunta la nueva normativa establecida para regular el cumplimiento del requisito de publicaciones que previo a la defensa deben realizar los doctorandos (Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos, 2020), es el referido a la cantidad de artículos que se publican en una misma revista, particularmente en la institución responsable del programa de formación o en la institución de procedencia del doctorando (en una alta cifra coincidente). Lo anterior se confirma en el hecho de que un número significativo de egresados (51 para el 46,4%) publicó la totalidad o la mayoría (50% o más, en los casos que tuvieron más de dos publicaciones) de sus artículos en una misma revista (de la universidad formadora o de otra institución).

El estudio indica la necesidad de mejorar la atención que se presta por los tutores y comités de doctorado de los programas a la planificación general y anual de la formación de los doctorandos y a la regulación y el control de su cumplimiento, en la cuestión concerniente a la realización de sus publicaciones. Al respecto, se identificó que la mayoría de los egresados realizó sus publicaciones en los dos últimos años de la formación doctoral y sólo una minoría (31,8%) concretó el cumplimiento del requisito sobre el particular en los primeros dos años del proceso formativo, lo que habla de cierto “finalismo” en el cumplimiento de este requisito de la formación y limita el papel que las publicaciones deben desempeñar como “objeto y ocasión de aprendizaje” (Fernández-Fastuca, 2018) en la formación investigativa.

Un último rasgo que caracteriza las publicaciones de los egresados de Ciencias Pedagógicas, a partir de considerar la muestra estudiada, se relaciona con el contenido de lo que se publica. En tal sentido se demostró que los doctorandos socializan mayoritariamente elementos referidos al marco teórico de la investigación y sus aportaciones principales, y prestan poca atención a la valoración científica y/o el impacto de esas contribuciones. La realización de publicaciones que puedan facilitar a la comunidad científica avalar la originalidad, pertinencia, relevancia y rigurosidad de los resultados, y el impacto que ello produce, es una oportunidad que debe ser más y mejor aprovechada en los programas de doctorado en Ciencias Pedagógicas y las Ciencias de la Educación, en general.

Conclusiones

El estudio aporta evidencias de los avances alcanzados en las publicaciones que realizan los egresados de programas de doctorado en Ciencias Pedagógicas, como requisito que deben cumplir previo a la defensa de sus tesis doctorales. Han favorecido este progreso la elevación creciente de las exigencias que tal requisito implica, desde la normativa que lo regula; así como el mejoramiento cualitativo que han experimentado las revistas nacionales especializadas, muchas de las cuales han alcanzado una mayor visibilidad nacional e internacional en los últimos años.

Dado el arbitraje a que fueron sometidas estas publicaciones, tales avances pueden sugerir que se está operando un crecimiento en los niveles de originalidad, pertinencia, relevancia y rigurosidad de los resultados de las investigaciones que desarrollan los doctorandos, como eje vertebrador del proceso formativo. Como es lógico, concluir con certeza el grado en que se ha operado ese crecimiento exige profundizar en el estudio de esos resultados y en los impactos que su introducción ha suscitado en la práctica educativa.

Asimismo, si se entiende que las publicaciones en la formación doctoral son más que un requisito de graduación a cumplir, y se asumen como contexto y contenido de esa formación, la valoración de su calidad exige, ineluctablemente, tomar en cuenta el grado en que los egresados han desarrollo su competencia investigativa en cuanto a la apropiación de formas discursivas propias del área de conocimiento en que investigan, la construcción del texto científico, la elaboración de marcos teórico referenciales, la capacidad de argumentar, la capacidad de reconocer la autoridad del consenso (lo que se considera ciencia constituida) y saber resistirse a él, a partir de su comprensión, entre otros elementos.

El estudio, además de denotar los avances presentados, mostró, asimismo, la necesidad de prestar atención prioritaria a:

La planificación, regulación y control de las publicaciones que deben realizar los doctorandos como parte del proceso su formación investigativa, en el decurso natural de las investigaciones que desarrollan, y no como “eventos finales” que desvirtúan sus propósitos en la formación doctoral.

La identificación de las revistas especializadas más idóneas y afines a los objetos de investigación que se abordan, a fin de que la socialización de los resultados investigativos se produzca en el marco de una comunidad “entendida” y competente, en capacidad de justipreciar con profesionalismo su originalidad, pertinencia, relevancia y rigurosidad.

La publicación de las aportaciones (teóricas y prácticas) que se obtienen en las investigaciones doctorales, y de las experiencias que se llevan a cabo para la valoración de su cientificidad en términos de pertinencia, factibilidad e impacto.

El incremento de las publicaciones en revistas especializadas extranjeras, particularmente en las visibilizadas desde los sistemas de indización y resumen regionales e internacionales categorizados con evaluación de “máximo” para las Ciencias de la Educación en la nueva normativa instituida por la Comisión Nacional de Grados Científicos (2020).