Introducción

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, define que el aprendizaje experiencial, más que una herramienta, es una filosofía de educación que parte del principio de que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias. (Álvarez, 2011). Los métodos de investigación experienciales también se fundamentan en la variedad de perspectivas interpretativas, además de lo introspectivo-vivencial asociado con el paradigma cualitativo, cuya importancia radica en la relevancia de la experiencia vivida.

Mediante la aplicación de este método, se desarrolla una investigación dirigida a evaluar, mediante el aprendizaje experiencial, el efecto de diferentes períodos de envejecimiento acelerado sobre la viabilidad de semillas de Valeriana officinalis L.

El género Valeriana L. (Valerianaceae) comprende cerca de 250 especies distribuidas en las zonas templadas del hemisferio norte, África y Sudamérica. Valeriana officinalis L. comúnmente llamada valeriana, es una de las especies miembro de este género, importante planta medicinal originaria del norte de Europa y Asia (Kutschker, 2008; 2011; Wang et al., 2010).

La parte de la planta que se usa con fines medicinales son los rizomas, raíces y estolones como sedantes suaves muy populares para el tratamiento de estados neurotónicos, especialmente insomnio, nerviosismo o desasosiego (Seminario-Cunya et al., 2016). Diferentes investigaciones indican que las especies del género Valeriana contienen en sus hojas, raíces y rizomas metabolitos secundarios que contienen aceites esenciales, derivados sesquiterpénicos (ácido valérico) e irridoides (valtrato, isovaltrato, acevaltrato) y alcaloides (tipo iridoidales) (Hidalgo et al., 2004).

Es ampliamente cultivada y empleada como materia prima para la elaboración de fármacos, crece de manera silvestre en condiciones y terrenos húmedos y se cultiva en suelos arenosos y arcilloso-silíceos humificados.

La propagación de plantas por medio de semillas es de gran importancia debido a que interviene en gran parte en la conservación de la diversidad genética de las especies (Amador-Alférez et al., 2013). Los ensayos de germinación permiten determinar la calidad de las semillas, lo cual implica aspectos genéticos, fitosanitarios, físicos y procesos fisiológicos para conservar la viabilidad y sus características de crecimiento posterior (Copeland & Mcdonald, 2012). Los indicadores son la germinación y el vigor, que dependen del genotipo y del manejo en la producción y post-cosecha (Flores-Hernández, 2004).

El ensayo de envejecimiento acelerado deteriora la semilla y es uno de los métodos más sensibles, eficientes y utilizados para evaluar el vigor de semillas en varias especies cultivadas (Vashisth & Nagarajan, 2009). En las pruebas de envejecimiento acelerado, el contenido de humedad de las semillas se incrementa y las semillas se incuban a altas temperaturas por un período de algunos días, antes de ser transferidas a las condiciones de una prueba de germinación estándar (Bewley et al., 2013).

El envejecimiento acelerado deteriora la semilla y es igual al que ocurre naturalmente, es la prueba de vigor más aplicada a semillas comerciales por su exposición a temperaturas y humedad altos merman su capacidad germinativa, el crecimiento inicial de plántulas, la tolerancia a condiciones adversas y no ocurre uniformemente en semillas, aún en un mismo lote (González Rodríguez et al., 2014).

La capacidad de un lote de semillas de sobrevivir al envejecimiento artificial, se correlaciona con su vigor y potencial de longevidad en el almacenamiento; semillas de mayor vigor conservan su capacidad de originar plántulas normales, mientras que semillas con menor vigor tienen una reducción acentuada de su viabilidad (Bewley et al., 2013).

La viabilidad de la semilla está determinada por características genéticas de la planta progenitora, las condiciones climáticas en distintas etapas (floración, desarrollo y maduración del fruto), el grado de madurez de la semilla en la cosecha y el manejo en su colecta (Gallo et al., 2012).

Varias han sido las investigaciones realizadas para controlar ciertos factores que afectan la viabilidad de semillas almacenadas tales como: humedad, temperatura, secado, recipientes de envasado, entre otros (Gómez-Campo, 2006). De la misma forma, factores físicos y químicos han sido estudiados, los cuales demuestran la necesidad de aplicar métodos químicos para romper la dormancia y de esta manera, incrementar la respuesta germinativa de las semillas entre los que se encuentran los reguladores de crecimiento conocidos por su importante rol durante el crecimiento y desarrollo de las plantas (Amador-Alférez et al., 2013).

Las giberelinas tienen un papel relevante en el control de la germinación de las semillas y por ello son ampliamente utilizadas para promover o inducir la geminación de semillas en diversas especies de plantas. Son importantes también para interrumpir el período de latencia de las semillas, permitiendo la germinación y crecimiento del embrión (Zieslin & Algom, 2004). El ácido giberélico (AG3) induce al rompimiento de la latencia de las semillas, el cual remplaza la necesidad de estímulos ambientales, tales como luz y temperatura (Saldivar-Iglesias et al., 2010).

Desarrollo

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, define que el aprendizaje experiencial se sustenta en los principios enunciados por Arteaga (2019) y que se resumen a continuación:

La esencia y perspectiva humana del método experiencial o vivencial es coherente con el principio pedagógico de una educación desde, durante y para la vida.

Los integrantes con sus vivencias y experiencia pueden y, en muchos casos, deben variar o ser otros, en los diferentes momentos de su ejecutoria en dependencia de la importancia o el rol que desempeñen en la investigación y el vínculo casual o causal con el proyecto.

El valor de la experiencia y las vivencias se considera desde el momento en que se piensa y decide comenzar la investigación, así en el diario del investigador se registra esa fecha, contexto y propósitos.

Se valoran todos los datos e información relacionada con la pesquisa, aún aquellos que supuestamente no lo son, como los ofrecidos por la intervención casual de personas no involucradas en ella, (familiares, vecinos, amigos de los sujetos - objetos de la investigación).

La dimensión emotiva, afectiva y subjetiva desempeña una función estética y ética en todo el proceso indagativo y tenida en cuenta como parte del enriquecimiento espiritual de todos los objetos - sujetos y resultado importante de la pesquisa.

Se tienen en cuenta todos los contextos sociales en que viven, conviven y desarrollan sus vidas los objetos y sujetos de la investigación, incluyendo las experiencias pasadas (p.32).

Desde otra perspectiva, el deterioro en semillas se manifiesta en la reducción de su capacidad germinativa e incremento de plántulas débiles o de bajo vigor (comúnmente consideradas anormales), características que son evidentes durante el establecimiento de la plántula en campo. Para contrarrestar los efectos negativos del proceso degenerativo en semillas, se han empleado diversos tratamientos con éxito parcial en diversas especies, como el tratamiento químico antes de la siembra (pre-sowing) y el pre-humedecimiento (presoaking) con reguladores de crecimiento para mejorar la capacidad germinativa y el vigor, entre otras técnicas (Herrera-Corredor et al., 2011).

Las giberelinas inducen la expresión de genes que codifican proteínas y enzimas que participan en la movilización de reservas almacenadas (almidones, proteínas y lípidos) durante la germinación. Sin embargo, no controlan totalmente el proceso, de lo cual se infiere que pueden existir otros factores implicados. El tratamiento de semillas de cebolla con ácido giberélico en un sistema de hydro-priming antes de la siembra, reduce la incidencia de plántulas anormales.

El género Valeriana L. comprende alrededor de 250 especies distribuidas en todo el mundo, con excepción de Australia y Nueva Zelanda. En su mayoría crecen en regiones templadas del Hemisferio Norte y en los Andes de Sudamérica, que constituyen un centro secundario de diversificación. El género está representado en Argentina y Chile por 47 y 43 especies respectivamente, 21 de las cuales son compartidas y están concentradas principalmente en la región andina austral (Kutschker, 2008).

Valeriana incluye hierbas anuales y perennes, con hojas enteras o divididas, sin estípulas; las flores, agrupadas en dicasios que forman tirsos, son de ovario ínfero y tricarpelar; el fruto es un aquenio compuesto por un único lóculo fértil y dos lóculos estériles; estos últimos pueden estar bien desarrollados, reducidos a esbozos, presentarse como un leve engrosamiento en la parte apical del lóculo fértil (lóculos estériles incipientes), o bien estar ausentes.

El calcio es importante en la generación de paredes celulares nuevas, en particular la lámina media de las células en división. La sustitución de Ca2+ por Na+ de los sitios de enlace de los fosfolípidos de las membranas celulares es un factor que afecta la estabilidad; una baja concentración de Ca2+ en el eje embrionario de semillas de maíz puede ser asociado con un crecimiento inicial raquítico en condiciones de salinidad. Adicionalmente es mensajero secundario en condiciones de estrés abiótico, como frío, sequía y salinidad, entre otros. También se ha encontrado que el cloruro de calcio en semillas mejora la germinación en solución monosalina (Herrera-Corredor et al., 2011).

Las Valerianaceae en general exhiben una importante diversidad en la morfología de las flores y los frutos. En particular, los frutos del género Valeriana presentan tamaños y formas variables, y en su parte apical pueden presentar el cáliz persistente, desarrollado en papus plumoso, o completamente ausente. Por otro lado, el grado de reducción de los dos lóculos estériles del fruto es bastante heterogéneo, desde altamente reducidos a extremadamente desarrollados. Estas modificaciones, del cáliz y de los lóculos estériles, están correlacionadas probablemente con el medio de dispersión (Kutschker, 2008).

Existen descripciones generales de la exomorfología de los frutos de especies de Valeriana de Argentina y Chile en trabajos taxonómicos y florísticos. En esta región existe un importante centro de diversidad para este género, especialmente en el sector andino. Esta alta diversidad probablemente haya resultado de una radiación a partir de ancestros de América del Norte, tal como se ha postulado para las especies del Páramo del norte de los Andes (Kutschker, 2008).

La “valeriana”, Valeriana pilosa R. &. P. sin. V. longifolia var. pilosa (R. & P.) Weddell, es una planta medicinal silvestre, importante desde el punto de vista etnobotánico y comercial. Se distribuye en los páramos o jalcas de Perú, Ecuador y Colombia entre 2500 y 4500 msnm. En Perú, se encuentra en Cajamarca, Piura, Amazonas, La Libertad y San Martín, entre los 3300 y 4200 msnm. En la Jalca de la Región Cajamarca se distribuye entre los 3200 a 4200 msnm -en donde se registran otras 11 especies del género- (Seminario et al., 2016).

Forma parte de la vegetación del pajonal y vive asociada a varias especies de gramíneas. Es recolectada por los campesinos más pobres, con fines de venta en los mercados locales y regionales. En el 2006, en la provincia de Cajamarca se recolectaron 33 000 kg de producto (raíces más rizomas) seco al ambiente. Una pequeña parte se destina para el autoconsumo.

La etnobotánica de la especie no está documentada a plenitud. Se consume como saborizante en infusión, sola o con leche, hervida sola o con manzana y, en la forma de “ponche”, con clara de huevo y azúcar. También se usa en el tratamiento de problemas nerviosos y el insomnio, como en el parto y contra el “mal del susto”. En los bosques de neblina, bosques siempre verdes y páramos de Ecuador es alimento del tapir (Tapirus pinchaque) (Seminario et al., 2016).

Su acción farmacológica es variada y similar a la de V. officinalis: soporífera, antiespasmódica, ligeramente anestésica, antihistérica, antiepiléptica. Antireumática, antineurasténica, antiestrés, y antinerviosa. Antimigraña, antiflatulenta. También es sedante, desinfectante, antipirética y antimicótica. Antidebilidad en general. No es tóxica en las concentraciones recomendadas como medicamento.

Las hojas y rizomas contienen iridoides (monoterpenos tipo valepotriatos), aceites esenciales, alcaloides (probablemente tipo iridoidales, similares a los de V. officinalis), esteroides, triterpenos, flavonoides, ácido valeriánico y taninos (Seminario et al., 2016).

Es una planta de recolección y está sujeta a presiones que la ponen en peligro de extinción. En primer lugar, su extracción no es controlada, se extrae toda la planta para aprovechar sus raíces y rizomas y su regeneración y crecimiento son lentos. Por otro lado, en la Jalca de Cajamarca, Amazonas y San Martín, esta especie es escasa, altamente depredada y en peligro de desaparecer. Otros estudios en la región, concluyen en que los principales factores de riesgo para la biodiversidad de la Jalca y particularmente para la valeriana en Cajamarca, son la minería, la ganadería, la recolección sin control, la fragmentación de la tierra (por venta o por construcción de vías carrozables), la expansión de la frontera agrícola y la práctica tradicional de los campesinos de incendiar la vegetación natural, en la estación seca, para propiciar el rebrote de las pasturas naturales (Seminario et al., 2016).

Se conoce poco sobre la biología de la planta en su hábitat natural, la fenología de las poblaciones, las condiciones que favorecen y limitan su desarrollo, la asignación de la materia seca a los órganos de la planta, el rendimiento de la parte motivo de la cosecha (raíz y rizoma), las características de la semilla y su germinación y, el crecimiento de la plántula en su primera etapa. Estos conocimientos son necesarios para promover su domesticación y propiciar su conservación y uso sostenibles.

Materiales y métodos

El método del aprendizaje experiencial se aplicó integrando las fases comparativa, descriptiva y evaluadora potenciando además su función evaluadora. La investigación se realizó en el Banco de Germoplasma "César Gómez Campo", Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid. Las semillas de Valeriana officinalis L. fueron adquiridas a inicios de julio de 2017. La investigación se realizó con un control sin ningún proceso de envejecimiento de las semillas y cinco tratamientos en los cuales se sometieron las semillas a cinco períodos de envejecimiento acelerado.

Para realizar las pruebas de envejecimiento acelerado, las semillas se colocaron en un recipiente hermético con agua destilada manteniéndolas en una estufa a 45 ºC para un proceso de envejecimiento durante 2, 4, 6, 8 y 10 días. Se extrajeron doscientas semillas cada dos días y se pusieron a germinar.

Respecto al tratamiento con ácido giberélico (AG3), las semillas envejecidas con agua durante 2, 4, 6, 8, 10 días posteriormente pasaron por un tratamiento con ácido giberélico con concentración de 2,6 mM durante 24 h a temperatura ambiente (25 oC) fuera de la luz.

Los ensayos de germinación se realizaron en una cámara con temperatura constante de 25 ºC, en la cual se colocaron por cada tratamiento cuatro réplicas de 25 semillas en placas Petri auto clavadas de 9 cm de diámetro sobre papel filtro humedecido con agua desionizada. Antes de la siembra, las semillas previamente fueron sometidas en agar agua y con la adición de una solución de ácido giberélico (AG3) acuoso (2,6 mM).

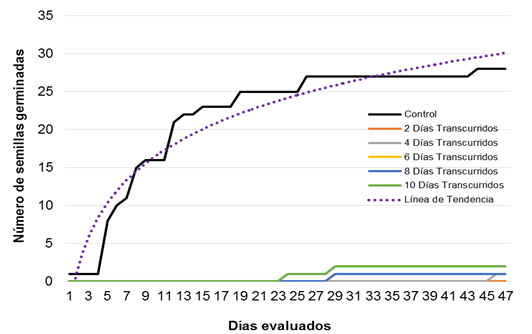

El criterio para la germinación fue la protuberancia de la radícula de 1 mm, y se cuantificó diariamente durante 47 días. Los resultados se expresaron como el número de semillas germinadas y los días transcurridos para la geminación, que se estimó gráficamente a partir de cada una de las curvas de germinación acumulada.

Para el análisis estadístico, los datos se analizaron bajo un diseño completamente al azar con un testigo y cinco tratamientos, posteriormente las medias se compararon utilizando la prueba de Tukey y las diferencias significativas entre los valores medios se determinaron utilizando las diferencias mínimas significativas de Fisher (FLSD) con un nivel de significancia al 5 %. Se utilizó el Programa Estadístico SPSS.

Resultados

El porcentaje de germinación mostró diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos (Tabla 1). Luego de 47 días, el control (semillas no tratadas) obtuvo un mayor porcentaje de germinación tanto en AG3 con 16 % como en agar agua con un 12 %. Por el contrario, con los diferentes tiempos (2, 4, 6, 8, 10 días) de envejecimiento acelerado disminuyó el porcentaje de germinación tanto en agar agua 0,4 % como con ácido giberélico 0,6 %.

Tabla 1 - Porcentaje de semillas germinadas por tratamiento (control y envejecimiento acelerado). Banco de Germoplasma "César Gómez Campo", Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid, España. 2017.

| Tratamiento | Control (%) | E2 (%) | E4 (%) | E6 (%) | E8 (%) | E10 (%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Agua destilada | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| Ácido giberélico | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

E: envejecimiento de la semilla después de estar sumergida 2, 4, 6, 8 y 10 días en el tratamiento.

E: seed aging after being submerged for 2, 4, 6, 8 and 10 days in the treatment.

Fuente: elaboración propia.

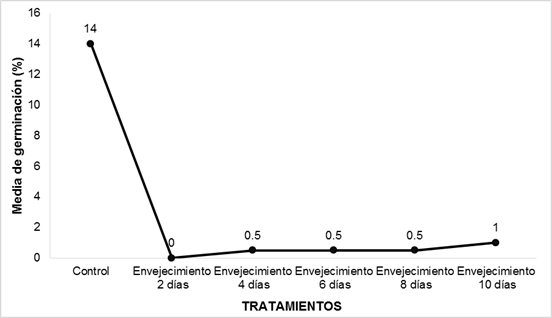

Los resultados expresaron que el tratamiento control (sin envejecimiento) promovió una mayor germinación de las semillas de V. officinalis en relación a los 5 tiempos de envejecimiento acelerado, los cuales tuvieron un promedio similar (Figura 1).

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.Fig. 1 - Media de germinación en relación al control y cinco tiempos de envejecimiento acelerado. Banco de Germoplasma "César Gómez Campo", Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 2017.

Al evaluar el porcentaje de germinación de las semillas de V. officinalis en agua destilada y ácido giberélico (Tabla 2) se observó que existen diferencias significativas (P <0.05) en el porcentaje de germinación de semillas con AG3, mismo que presentó el mayor porcentaje tanto con el control (16 %) como con el envejecimiento acelerado (0,6 %) respecto al agua destilada con 12 % y 0,4 % respectivamente.

Tabla 2 Porcentaje de semillas germinadas de Valeriana officinalis. Banco de Germoplasma "César Gómez Campo", Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 2017.

| Días | Control agua destilada (%) | Envejecimiento acelerado agua destilada (%) | Control AG3 (%) | Envejecimiento acelerado AG3 (%) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| E2 | E4 | E6 | E8 | E10 | E2 | E4 | E6 | E8 | E10 | |||

| 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

E: envejecimiento de la semilla después de estar sumergida 2, 4, 6, 8 y 10 días en el tratamiento.

E: seed aging after being submerged for 2, 4, 6, 8 and 10 days in the treatment.

Fuente: elaboración propia.

Al relacionar la cantidad de semillas totales que germinaron y el número de días necesarios mediante una línea de tendencia logarítmica, la curva acumulativa demostró que el control tiene el número más alto de semillas germinadas, con respecto a los otros tratamientos con envejecimiento acelerado y en relación con los días transcurridos (Figura 2).

Discusión

Los resultados obtenidos de la calidad fisiológica inicial destacan la baja sensibilidad de los análisis de germinación, emergencia en campo e índice de velocidad de emergencia para clasificar lotes de acuerdo con su potencial fisiológico, justificando la necesidad de realizar más de un ensayo de vigor con el objetivo de identificar diferencias en la calidad fisiológica de lotes de semillas, pues cada ensayo de vigor puede ofrecer informaciones complementares para determinar el destino final de un lote de semillas.

Al analizar los valores obtenidos en el porcentaje de germinación de semillas de V. officinalis, después del envejecimiento acelerado por 2, 4, 6, 8,10 días se observó que el porcentaje de germinación disminuyó considerablemente, comparando con el control (Tabla 1), indicando que las semillas de V. officinalis no toleran el envejecimiento acelerado de semillas y pierden su viabilidad.

Estos resultados obtenidos después de los períodos de envejecimiento concuerdan con los encontrados por Herrera-Corredor et al. (2011) en semillas de cebollas envejecidas durante 48, 96 y 144 h. Se encontraron diferencias significativas respecto al T50 para los factores principales (cultivar, tratamientos de imbibición y envejecimiento), así como en dos de sus interacciones: cultivares x envejecimiento y tratamiento de imbibición x envejecimiento. El 43 % de la variación estimada por tratamientos fue explicada por el factor cultivar, seguido del tratamiento de imbibición con 13 % y el envejecimiento con 7 %, y las interacciones, aunque significativas, apenas explicaron 8.5 % del efecto de los tratamientos.

En los porcentajes de plántulas normales y anormales de cultivares de cebolla también hubo diferencias significativas (P≤0.05) para los factores principales, y contribuyeron de forma equivalente a la explicación de la variabilidad: tratamiento de imbibición 26 %, cultivar 24 % y envejecimiento 22 %. Las interacciones de segundo orden entre cultivares x tratamientos de imbibición y envejecimiento x tratamientos de imbibición fueron significativas, así como también la triple interacción (cultivares x tratamientos de imbibición x envejecimiento), las cuales contribuyeron a la explicación de la variabilidad con 7, 6 y 11 %, respectivamente.

En la biomasa seca de plántula, el análisis estadístico mostró diferencias significativas para los factores principales (cultivares, envejecimiento y tratamiento de imbibición). Ninguna de las interacciones fue significativa.

La interacción significativa entre cultivares y tratamientos de imbibición, indicó que el tratamiento con BAP afectó similarmente todos los cultivares. Contessa con el tratamiento de imbibición con cloruro de calcio, fue el único que superó el porcentaje de plántulas normales del testigo. La interacción entre los cultivares y el tiempo de envejecimiento resultó significativa (P≤0.05), lo cual se atribuyó a que el cultivar Contessa mostró una disminución en el T50 con el envejecimiento por 144 h; este resultado es inexplicable, ya que es de esperar que el deterioro de la semilla se acentúe al prolongar el periodo de envejecimiento (Herrera-Corredor et al., 2011).

En el estudio de Castellanos et al. (2018), se trazó como objetivo evaluar la metodología del ensayo de envejecimiento acelerado para determinar el potencial fisiológico de semillas de triticale por 48, 72 y 96 horas, quienes destacan que la germinación disminuyó con el incremento del tiempo de envejecimiento. Se determinaron el porcentaje de humedad, el porcentaje y velocidad de emergencia de plántulas y el porcentaje de germinación antes y después del envejecimiento acelerado, que fue realizado usando agua, solución salina saturada y solución salina no saturada durante 48, 72 y 96 horas a 42 °C.

Los datos referentes a la calidad fisiológica inicial de los cuatro lotes de semillas de triticale estudiados revelan que no hubo diferencias significativas entre los lotes en los análisis de germinación y emergencia de plántulas, mientras que en el índice de velocidad de emergencia se observó que el lote cuatro fue inferior a los demás.

Se verificó que el envejecimiento acelerado usando el método tradicional por 48 horas incrementó el porcentaje de humedad en 17,28; 16,25; 15,77 y 16,93 % para los lotes 1, 2, 3 y 4, respectivamente, en relación al porcentaje de humedad inicial. Estos porcentajes permanecieron prácticamente inalterados en los periodos de 72 y 96 horas. Igualmente, se observó que la variación del porcentaje de humedad entre los diferentes lotes en los diferentes tiempos de envejecimiento evaluados fue inferior de 2 %. Cuando se usó solución salina no saturada por 48 horas se observó un incremento del porcentaje de humedad de las semillas de 15,09; 13,19; 12,76 y 13,90 para los lotes 1, 2, 3 y 4, respectivamente. En el periodo de envejecimiento de 72 horas, las variaciones en el porcentaje de humedad fueron de 10,69; 7,95; 7,64 y 8,89 puntos porcentuales. Esos resultados fueron mantenidos prácticamente inalterados para el periodo de envejecimiento por 96 horas.

En el ensayo de envejecimiento acelerado con solución salina saturada, se observó que la diferencia del porcentaje de humedad obtenido entre la evaluación inicial y las evaluaciones a las 48 y 72 horas fue inferior a 4 % para todos los lotes, mientras que en el período de envejecimiento por 96 horas la diferencia entre los porcentajes de humedad inicial y final fue de 9,07; 4,07; 3,74; 8,12 puntos porcentuales para los lotes 1, 2, 3 y 4 respectivamente (Castellanos et al., 2018).

La pérdida de la calidad de la semilla está relacionada directamente con el aumento en tiempo de envejecimiento acelerado, lo que produce una disminución en el porcentaje de germinación (González et al., 2014). En su estudio este equipo de investigadores afirma que, a pesar que no existió efecto significativo del factor simple tiempo de envejecimiento acelerado en el número medio de días a germinación total, se presentaron diferencias significativas entre materiales para la misma variable en País Tuxpeño y X´nuuknaal. El PG entre materiales de maíz obtuvo diferencias significativas, el País Tuxpeño presentó el mayor porcentaje de germinación 95% y el Sinaloa con el más bajo 53%. Es probable que las condiciones de envejecimiento con calor húmedo propiciaran un mal funcionamiento de los eventos metabólicos implicados en la germinación, lo que indicaría que la estimulación de brotes radiculares es un suceso físico promovido por la rehidratación de los tejidos seminales.

Aunque la altura no presentó diferencias significativas por el factor simple tiempo de envejecimiento acelerado, el factor materiales mostraron diferencias significativas, la mayor altura fue País Tuxpeño 37 cm y Sinaloa 40 cm, reportaron mayor altura en plántulas provenientes de semillas de maíz de mediano y mayor peso.

A pesar que el efecto de tiempos de envejecimiento acelerado y la interacción tiempos por materiales de maíz no obtuvo efectos significativos, las variables PFR, PFV, PFT, PSR, PSV y PST presentaron diferencias significativas (p< 0.05) únicamente entre materiales de maíz. El mayor valor de PFT correspondió a la mejor relación del V: R de País Tuxpeño y X´nuuknal, mientras que Sinaloa fue menor en ambos casos. El peso seco total no presentó diferencias significativas entre materiales de maíz, mientras que la relación V: R si presentó diferencias significativas entre los tres materiales. La mayor relación V: R fue X´nuuknal 1.85, País Tuxpeño 1.33 y Sinaloa 0.70.

De los tres materiales de maíz envejecidos aceleradamente el País Tuxpeño conservó la mejor capacidad de desempeño en su viabilidad, crecimiento, desarrollo de plántulas y producción de peso fresco y seco total, su semilla fue capaz de resistir la exposición al deterioro durante 24 y 48 h, mientras que los cultivares X´nuuknal y Sinaloa no conservaron su capacidad de desempeño y sus semillas fueron menos resistente a la exposición al deterioro, lo que permitió discriminar ambas semillas y precisar que el maíz País Tuxpeño conservó la calidad requerida para producir geminados para forraje verde (González et al., 2014).

La respuesta de las semillas al envejecimiento se debe a factores intrínsecos presentes en estas, principalmente su constitución (Foroughbakhch-Pournavab et al., 2015). En el presente estudio el porcentaje de germinación de semillas mostró diferencias significativas entre los métodos utilizados para estimular la germinación (Tabla 2). Aunque la tasa de germinación en las semillas no tratadas (control) fue del 12 % y después del envejecimiento acelerado 0,4% en agua destilada. La tasa de germinación mejoró con la adición de AG3 (2,6 nM) en el control obteniéndose un 16% y después del envejecimiento 0,6%.

El experimento mostró que el porcentaje de germinación fue mayor tanto en el control con AG3 como en agua destilada en comparación a la respuesta obtenida por los cinco tratamientos después del envejecimiento. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en especies de Albizia, Orantes et al. (2013) en Cordia alliodora, Terminalia amazonia y Bursera bipinnata. El efecto de AG3 en la germinación de las semillas de V. officinalis ha sido previamente reportado por Dini Torkamani et al. (2013). El AG3 tiene propiedades estimulantes de germinación, pero su efecto depende del genotipo.

Estos resultados indicaron que el envejecimiento acelerado reduce drásticamente la germinación de las semillas de V. officinalis y que los tratamientos con AG3 fueron parcialmente eficaces para romper la latencia y promover la germinación de las semillas.

Conclusiones

En la aplicación del método experiencial o vivencial resultan de gran valor las funciones y roles que desempeñan los agentes y agencias sociales relacionadas con la experiencia, además de sus aportes para el enriquecimiento grupal e individual.

La propagación de plantas por medio de semillas es de gran importancia debido a que interviene en gran parte en la conservación de la diversidad genética de las especies. Los ensayos de germinación permiten determinar la calidad de las semillas, lo cual implica aspectos genéticos, fitosanitarios, físicos y procesos fisiológicos para conservar la viabilidad y sus características de crecimiento posterior.

El deterioro en semillas se manifiesta en la reducción de su capacidad germinativa e incremento de plántulas débiles o de bajo vigor (comúnmente consideradas anormales), características que son evidentes durante el establecimiento de la plántula en campo. Para contrarrestar los efectos negativos del proceso degenerativo en semillas, se han empleado diversos tratamientos con éxito parcial en diversas especies.

Este estudio se realizó en el Banco de Germoplasma "César Gómez Campo", Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid. Las semillas de Valeriana officinalis L. fueron adquiridas a inicios de julio de 2017. La investigación se realizó con un control sin ningún proceso de envejecimiento de las semillas y cinco tratamientos en los cuales se sometieron las semillas a cinco períodos de envejecimiento acelerado.

Los resultados obtenidos indican que para realizar un análisis sistemático adecuado del género Valeriana se debe integrar información proveniente de diferentes caracteres exomorfológicos, entre los cuales los relacionados con el aquenio juegan un papel fundamental.

El experimento demostró que el porcentaje de germinación fue mayor con el control tanto en AG3 como con agua destilada.

Las pruebas de germinación mostraron que los tratamientos con AG3 fueron los más eficaces que con agua destilada para la germinación de semillas de V. officinalis.

El envejecimiento artificial provocó la pérdida de viabilidad de semillas, siendo suficiente dos días de envejecimiento para que las semillas pierdan su viabilidad.